材料综合课程教学大纲-上海交通大学-材料科学与工程学院

- 格式:pdf

- 大小:241.12 KB

- 文档页数:3

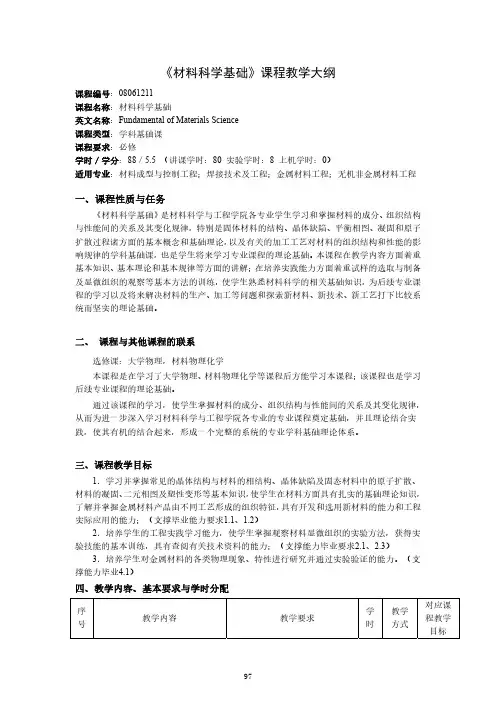

《材料科学基础》课程教学大纲课程编号:08061211课程名称:材料科学基础英文名称:Fundamental of Materials Science课程类型:学科基础课课程要求:必修学时/学分:88/5.5 (讲课学时:80 实验学时:8 上机学时:0)适用专业:材料成型与控制工程;焊接技术及工程;金属材料工程;无机非金属材料工程一、课程性质与任务《材料科学基础》是材料科学与工程学院各专业学生学习和掌握材料的成分、组织结构与性能间的关系及其变化规律,特别是固体材料的结构、晶体缺陷、平衡相图、凝固和原子扩散过程诸方面的基本概念和基础理论,以及有关的加工工艺对材料的组织结构和性能的影响规律的学科基础课,也是学生将来学习专业课程的理论基础。

本课程在教学内容方面着重基本知识、基本理论和基本规律等方面的讲解;在培养实践能力方面着重试样的选取与制备及显微组织的观察等基本方法的训练,使学生熟悉材料科学的相关基础知识,为后续专业课程的学习以及将来解决材料的生产、加工等问题和探索新材料、新技术、新工艺打下比较系统而坚实的理论基础。

二、 课程与其他课程的联系选修课:大学物理,材料物理化学本课程是在学习了大学物理、材料物理化学等课程后方能学习本课程;该课程也是学习后续专业课程的理论基础。

通过该课程的学习,使学生掌握材料的成分、组织结构与性能间的关系及其变化规律,从而为进一步深入学习材料科学与工程学院各专业的专业课程奠定基础,并且理论结合实践,使其有机的结合起来,形成一个完整的系统的专业学科基础理论体系。

三、课程教学目标1.学习并掌握常见的晶体结构与材料的相结构、晶体缺陷及固态材料中的原子扩散、材料的凝固、二元相图及塑性变形等基本知识,使学生在材料方面具有扎实的基础理论知识,了解并掌握金属材料产品由不同工艺形成的组织特征,具有开发和选用新材料的能力和工程实际应用的能力;(支撑毕业能力要求1.1、1.2)2.培养学生的工程实践学习能力,使学生掌握观察材料显微组织的实验方法,获得实验技能的基本训练,具有查阅有关技术资料的能力;(支撑能力毕业要求2.1、2.3)3.培养学生对金属材料的各类物理现象、特性进行研究并通过实验验证的能力。

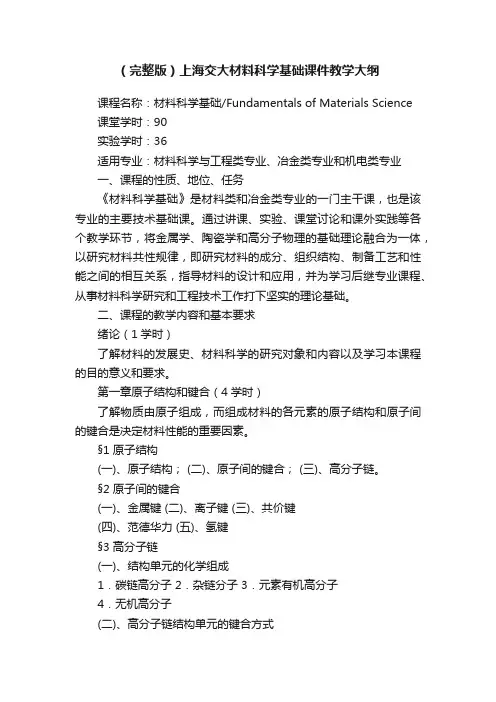

(完整版)上海交大材料科学基础课件教学大纲课程名称:材料科学基础/Fundamentals of Materials Science课堂学时:90实验学时:36适用专业:材料科学与工程类专业、冶金类专业和机电类专业一、课程的性质、地位、任务《材料科学基础》是材料类和冶金类专业的一门主干课,也是该专业的主要技术基础课。

通过讲课、实验、课堂讨论和课外实践等各个教学环节,将金属学、陶瓷学和高分子物理的基础理论融合为一体,以研究材料共性规律,即研究材料的成分、组织结构、制备工艺和性能之间的相互关系,指导材料的设计和应用,并为学习后继专业课程、从事材料科学研究和工程技术工作打下坚实的理论基础。

二、课程的教学内容和基本要求绪论(1学时)了解材料的发展史、材料科学的研究对象和内容以及学习本课程的目的意义和要求。

第一章原子结构和键合(4学时)了解物质由原子组成,而组成材料的各元素的原子结构和原子间的键合是决定材料性能的重要因素。

§1 原子结构(一)、原子结构; (二)、原子间的键合; (三)、高分子链。

§2 原子间的键合(一)、金属键 (二)、离子键 (三)、共价键(四)、范德华力 (五)、氢键§3 高分子链(一)、结构单元的化学组成1.碳链高分子 2.杂链分子 3.元素有机高分子4.无机高分子(二)、高分子链结构单元的键合方式1.均聚物结构单元顺序 2.共聚物的序列结构(三)、高分子链的几何形状(四)、高分子链的构型第二章固体结构(8学时)固态原子按其原子(或分子)聚集的状态,可划分为晶体与非晶体两大类。

晶体中的原子在空间呈有规则的周期性重复排列;而非晶体中的原子则是无规则排列的。

材料的性能与材料各元素的原子结构和键合密切相关,也与固态材料中原子或分子在空间的分布排列和运动规律以及原子集合体的形貌特征密切相关。

§1 晶体学基础(一)、晶体的空间点阵1.空间点阵概念 2.晶胞 3.晶系与布拉菲点阵4.晶体结构与空间点阵的关系(二)、晶向指数和晶面指数1.阵点坐标2.晶向指数3.晶面指数4.六方晶系指数5.晶带 6.晶面间距§2 金属的晶体结构(一)、面心立方晶体结构的晶体学特征(二)、体心立方晶体结构的晶体学特征(三)、密排六方晶体结构的晶体学特征§3 金属的相结构(一)、固溶体1.置换固溶体 2.间隙固溶体 3.有序固溶体 4.固溶体的性质(二)、中间相1.正常价化合物 2.电子化合物3.原子尺寸因素化合物(ⅰ)间隙相和间隙化合物(ⅱ)拓扑密堆相§4 离子晶体结构(一)、NaCl型结构 (二)、萤石型结构 (三)、CsCl型结构 (四)、a-Al2O3型结构§5 共价晶体结构(一)、金刚石结构 (二)、SiO2结构 (三)、VA、VIA族亚金属结构§6 聚合物晶态结构(一)、晶胞结构 (二)、晶态结构模型 (三)、聚合物结晶形态§7 非晶态结构第三章晶体缺陷(12学时)实际晶体常存在各种偏离理想结构的区域晶体缺陷。

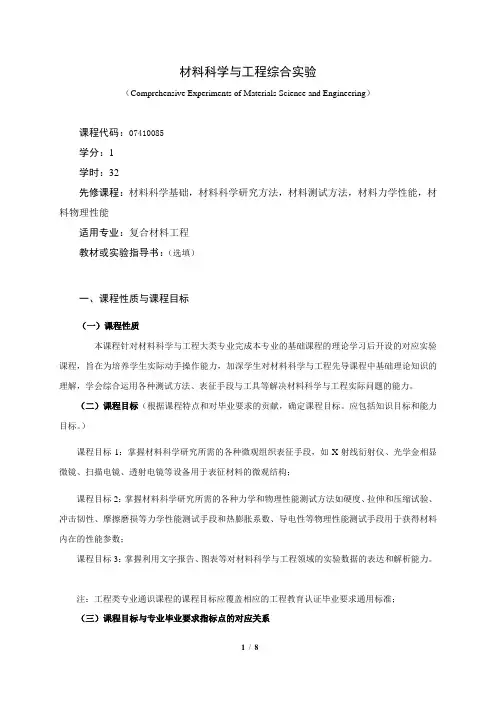

材料科学与工程综合实验(Comprehensive Experiments of Materials Science and Engineering)课程代码:07410085学分:1学时:32先修课程:材料科学基础,材料科学研究方法,材料测试方法,材料力学性能,材料物理性能适用专业:复合材料工程教材或实验指导书:(选填)一、课程性质与课程目标(一)课程性质本课程针对材料科学与工程大类专业完成本专业的基础课程的理论学习后开设的对应实验课程,旨在为培养学生实际动手操作能力,加深学生对材料科学与工程先导课程中基础理论知识的理解,学会综合运用各种测试方法、表征手段与工具等解决材料科学与工程实际问题的能力。

(二)课程目标(根据课程特点和对毕业要求的贡献,确定课程目标。

应包括知识目标和能力目标。

)课程目标1:掌握材料科学研究所需的各种微观组织表征手段,如X射线衍射仪、光学金相显微镜、扫描电镜、透射电镜等设备用于表征材料的微观结构;课程目标2:掌握材料科学研究所需的各种力学和物理性能测试方法如硬度、拉伸和压缩试验、冲击韧性、摩擦磨损等力学性能测试手段和热膨胀系数、导电性等物理性能测试手段用于获得材料内在的性能参数;课程目标3:掌握利用文字报告、图表等对材料科学与工程领域的实验数据的表达和解析能力。

注:工程类专业通识课程的课程目标应覆盖相应的工程教育认证毕业要求通用标准;(三)课程目标与专业毕业要求指标点的对应关系本课程支撑专业培养计划中毕业要求指标点:1.毕业要求指标点3-2. 能够在社会、环境、法律等现实约束条件下,通过技术经济环境评价对设计方案的可行性进行研究。

2.毕业要求指标点4-4. 能对实验数据或结果进行正确的分析和解释,并通过信息综合归纳总结有效的结论。

注:课程目标与毕业要求指标点对接的单元格中可输入“✓”,也可标注“H、M、L”。

二、本课程开设的实验项目注:1.类型:指验证性、综合性、设计性等;2.要求:指必做、选做。

临床诊疗用智能材料与技术课程教学大纲*学习目标(Learning Outcomes)1.掌握临床诊疗用智能材料与技术的基础知识和前沿知识(A3,A5.5)2.培养良好的文献查阅,发现和分析问题以及用语言文字准确表达的能力(B1,B2,B3,B9)3.培养刻苦务实、乐于创新的精神(C2,C4),良好学术道德(C7),以及国际视野和发展意识(C8)*教学内容、进度安排及要求(Class Schedule&Requirements)教学内容学时教学方式作业及要求基本要求考查方式第一章绪论1.微纳米生物材料概述2.微纳米生物材料的研究状况3.微纳米生物智能材料的应用4.临床诊疗概述6课堂讲授查阅相关文献了解微纳米生物材料的性质特点和基本类型、研究现状和趋势以及国际国内研究的动态和发展战略,了解微纳米生物材料在医药及卫生保健方面的应用。

课堂提问第二章微纳米生物智能材料的制备技术1.“自下而上”的技术2.“自上而下”的技术3.金属微纳米生物材料的典型制备技术4.非金属微纳米材料的典型制备技术5.高分子微纳米材料的典型制备技术8课堂讲授+课堂讨论查阅相关文献了解各种生物标记技术及其特点,了解免疫金细胞染色的方法及优点,掌握荧光量子点的合成及修饰方法,了解荧光量子点作为标记物在生物成像中应用的优缺点。

课堂提问+分组展示、讨论第三章微纳米材料与免疫检测技术1.免疫检测技术的分类2.几种典型的免疫检测技术3.纳米晶与免疫层析技术4.光学编码微珠与生物芯片技术8课堂讲授查阅相关文献了解各种免疫检测技术的特点,掌握金纳米晶、免疫金纳米晶和免疫金纳米晶层析试纸的制备技术,了解金标、荧光纳米晶标记和磁性纳米晶标记的新型免疫层析技术课堂提问第四章微纳米材料与生物标记1.生物标记的概念和意义2.有机荧光生物标记探针及应用8课堂讲授查阅相关文献了解各种生物标记技术及其特点,掌握荧光量子点的合成及修饰方法,了解荧光量子点作为标记物在课堂提问3.无机荧光生物标记探针及应用生物成像中应用的优缺点。

《材料性能(1-力学性能)》课程教学大纲第四章材料的疲劳1、疲劳概述2、疲劳的宏观表征3、疲劳的微观过程4、非金属材料的疲劳5、特种条件下的疲劳5h课堂讲授+讨论3-5道习题掌握材料疲劳的基本概念、宏观理论、微观机制、影响因素;了解各类型材料的疲劳特征以及各种特殊条件下的疲劳行为。

作业+课堂提问+课堂小测验第五章材料在不同工程环境下的力学性能1、高温强度2、冲击强度3、环境强度4、磨损强度5、材料在极端环境下的行为8h课堂讲授+讨论3-5道习题了解并掌握材料在高温、高速加载、带轻微腐蚀介质、相互接触运动、以及某些特殊环境下的力学行为和性能。

作业+课堂提问+课堂小测验*考核方式(Grading)采用“平时成绩”(课堂讨论、课堂小测验及作业)和“期末考试成绩”相结合的考核及评定方式,两者的比例为:70%(期末成绩)+30%(平时成绩)*教材或参考资料(Textbooks&Other Materials)教材:《材料性能学(第二版)》张帆,郭益平、周伟敏.上海交通大学出版社(2009)参考书:(1)《材料的力学行为》匡震邦,顾海澄,李中华.高等教育出版社(1998);(2)《Mechanical Behavior of Materials》T.H.Couttney,McGraw Hill(2000)其它(More)备注(Notes)备注说明:1.带*内容为必填项。

2.课程简介字数为300-500字;课程大纲以表述清楚教学安排为宜,字数不限。

《材料加工原理》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程代码:MT3212、课程名称(中/英文):材料加工原理/Fundamentals of Materials Processing3、学时/学分:80/54、先修课程:材料科学基础5、面向对象:材料科学与工程专业学生6、开课院(系)、教研室:材料科学与工程学院7、教材、教学参考书:1)《材料加工原理》,徐洲,姚寿山编著,科学出版社, 2003年2)《金属固态相变及应用》,康煜平主编,化学工业出版社,20073)《焊接原理及应用》,李亚江,王娟等编著,化学工业出版社,20094)《金属材料成型原理》,雷玉成,汪建敏,贾志宏主编,化学工业出版社,20065)《金属材料液态成型工艺》,贾志宏,傅明喜编著,化学工业出版社,20086)《材料成形原理》,胡礼木等主编,机械工业出版社,20057)《金属学》,宋维锡等主编,冶金工业出版社,19898)《材料成形基本原理》,刘全坤主编,机械工业出版社,20109)《材料加工原理》,李言祥主编,清华大学出版社,200510)《金属基复合材料及其浸渗制备的理论和实践》,赵浩峰,冶金工业出版社,2005.11)《金属热态成形传输原理》,林柏年主编,哈尔滨工业大学社,200012)《金属凝固原理及技术》,许云华、马幼平主编,冶金工业出版社,200813)《近代材料加工原理》,吴德海等主编,清华大学出版社,1997二、课程性质和任务《材料加工原理》是材料科学与工程专业的一门主干课,也是该专业的主要技术基础课。

本课程以“加工原理”为主线,综合“材料液态成形”、“材料固态成形”、“材料固态相变”和“塑性成形原理等”材料加工基本方法的基础知识和基本原理,融合主要工程材料加工过程中共性的、基本的原理,并突出各类材料加工过程中的特性。

通过授课、讨论、实验和课外实践等各个教学环节,运用现代教学手段和方法,使学生掌握各类材料在各种加工过程中的物理冶金、化学冶金和力学冶金以及各种组织转变、传热、传质现象等基本概念、基本原理和基本计算方法,并结合材料加工的各种综合实验,了解材料加工制备的基本过程,加深理论认识,掌握实验技能,提高分析问题和解决问题的能力。

材料科学与工程学院“材料科学与工程”专业学术型博士研究生培养方案(201309版)一、学科简介上海交通大学材料科学与工程一级学科为首批国家一级重点学科,涵盖了材料学、材料加工工程和材料物理与化学三个二级学科,其中"材料学"和"材料加工工程"均系全国重点学科,分布在材料科学与工程学院、化学化工学院、微纳科学技术研究院等部门,具有一级学科博士学位授予权,并设有一级学科博士后流动站,是我国首批被列入"世行贷款"、"211工程"、"985工程"和设立长江计划特聘教授岗位的重点建设学科点。

一级学科师资力量雄厚,现有博士生导师60余名,其中包括在国内外享有很高声誉的著名学者徐祖耀院士、周尧和院士、阮雪榆院士和潘健生院士以及一批在国内外有一定影响的中青年专家。

材料科学与工程一级学科依托金属基复合材料国家重点实验室、模具CAD国家工程研究中心、轻合金精密成型国家工程研究中心、激光加工及材料改性上海市重点实验室、上海镁材料及应用工程技术研究中心、中国机械工业联合会先进热处理与表面改性工程技术研究中心、上海焊接技术研究所和高分子材料实验室,以材料热力学与动力学、材料科学基础、材料加工原理等为理论基础,运用现代材料制备加工技术和分析测试新技术,长期以来承担国家重点工程项目、国家重大科技攻关、国家自然科学基金、"863"、"973"、省部级科研项目和大中型骨干企业横向课题,并与国内外著名大学和公司建立了广泛的科技合作和学术交流,定期选派部分优秀学生通过校际交流的方式前往美、英、法、德、日、韩等国的知名院校攻读硕士、博士学位或短期交流。

二、培养目标博士学位获得者应能系统性地掌握材料科学与工程学科坚实宽广的基础理论知识,深入了解学科的进展、动向和最新发展前沿;具有独立从事科学研究的能力,并在本学科领域取得理论或实践上的创造性研究成果;能熟练阅读本专业的外文资料,具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力;能胜任高等院校教学、科学研究、工程技术或科技管理等工作。