天时不如地利练习题(附答案)

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:5

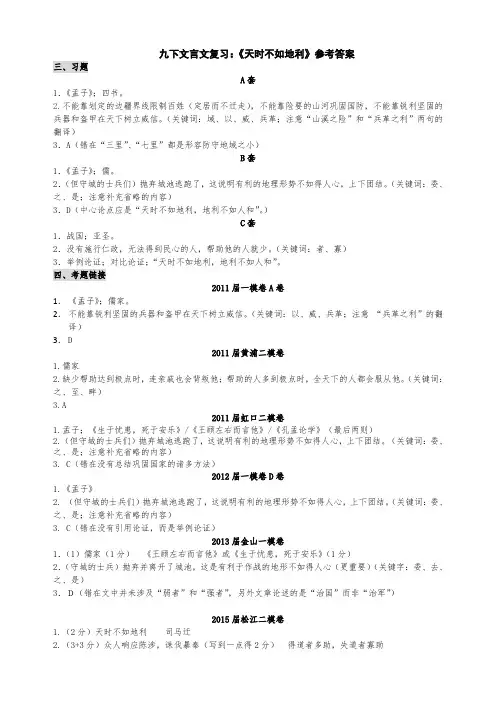

九下文言文复习:《天时不如地利》参考答案三、习题A套1.《孟子》;四书。

2.不能靠划定的边疆界线限制百姓(定居而不迁走),不能靠险要的山河巩固国防,不能靠锐利坚固的兵器和盔甲在天下树立威信。

(关键词:域、以、威、兵革;注意“山溪之险”和“兵革之利”两句的翻译)3.A(错在“三里”、“七里”都是形容防守地域之小)B套1.《孟子》;儒。

2.(但守城的士兵们)抛弃城池逃跑了,这说明有利的地理形势不如得人心,上下团结。

(关键词:委、之、是;注意补充省略的内容)3.D(中心论点应是“天时不如地利,地利不如人和”。

)C套1.战国;亚圣。

2.没有施行仁政,无法得到民心的人,帮助他的人就少。

(关键词:者、寡)3.举例论证;对比论证;“天时不如地利,地利不如人和”。

四、考题链接2011届一模卷A卷1.《孟子》;儒家。

2.不能靠锐利坚固的兵器和盔甲在天下树立威信。

(关键词:以、威、兵革;注意“兵革之利”的翻译)3.D2011届黄浦二模卷1.儒家2.缺少帮助达到极点时,连亲戚也会背叛他;帮助的人多到极点时,全天下的人都会服从他。

(关键词:之、至、畔)3.A2011届虹口二模卷1.孟子;《生于忧患,死于安乐》/《王顾左右而言他》/《孔孟论学》(最后两则)2.(但守城的士兵们)抛弃城池逃跑了,这说明有利的地理形势不如得人心,上下团结。

(关键词:委、之、是;注意补充省略的内容)3. C(错在没有总结巩固国家的诸多方法)2012届一模卷D卷1.《孟子》2. (但守城的士兵们)抛弃城池逃跑了,这说明有利的地理形势不如得人心,上下团结。

(关键词:委、之、是;注意补充省略的内容)3. C(错在没有引用论证,而是举例论证)2013届金山一模卷1.(1)儒家(1分)《王顾左右而言他》或《生于忧患,死于安乐》(1分)2.(守城的士兵)抛弃并离开了城池,这是有利于作战的地形不如得人心(更重要)(关键字:委、去、之、是)3.D(错在文中并未涉及“弱者”和“强者”,另外文章论述的是“治国”而非“治军”)2015届松江二模卷1.(2分)天时不如地利司马迁2.(3+3分)众人响应陈涉,诛伐暴秦(写到一点得2分)得道者多助,失道者寡助。

【甲】赤壁【乙】天时不如地利阅读答案与翻译(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如唐诗宋词、古文名句、古诗试题、古人列传、作文大全、小说阅读、散文阅读、励志名言、好词好句、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as Tang poems and Song poems, ancient famous sentences, ancient poetry test questions, ancient biographies, composition books, novel reading, prose reading, inspirational quotes, good words and good sentences, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!【甲】赤壁【乙】天时不如地利阅读答案与翻译【甲】赤壁折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

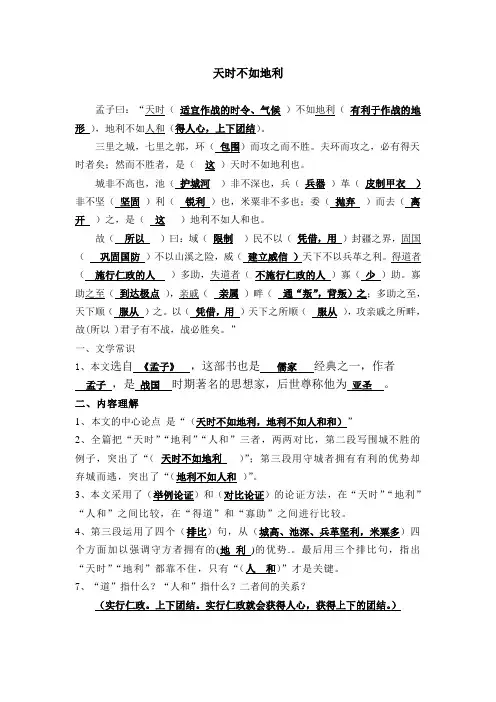

天时不如地利孟子曰:“天时(适宜作战的时令、气候)不如地利(有利于作战的地形),地利不如人和(得人心,上下团结)。

三里之城,七里之郭,环(包围)而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是(这)天时不如地利也。

城非不高也,池(护城河)非不深也,兵(兵器)革(皮制甲衣)非不坚(坚固)利(锐利)也,米粟非不多也;委(抛弃)而去(离开)之,是(这)地利不如人和也。

故(所以)曰:域(限制)民不以(凭借,用)封疆之界,固国(巩固国防)不以山溪之险,威(建立威信)天下不以兵革之利。

得道者(施行仁政的人)多助,失道者(不施行仁政的人)寡(少)助。

寡助之至(到达极点),亲戚(亲属)畔(通“叛”,背叛)之;多助之至,天下顺(服从)之。

以(凭借,用)天下之所顺(服从),攻亲戚之所畔,故(所以 )君子有不战,战必胜矣。

”一、文学常识1、本文选自《孟子》,这部书也是儒家经典之一,作者孟子,是战国时期著名的思想家,后世尊称他为亚圣。

二、内容理解1、本文的中心论点是“(天时不如地利,地利不如人和和)”2、全篇把“天时”“地利”“人和”三者,两两对比,第二段写围城不胜的例子,突出了“(天时不如地利)”;第三段用守城者拥有有利的优势却弃城而逃,突出了“(地利不如人和)”。

3、本文采用了(举例论证)和(对比论证)的论证方法,在“天时”“地利”“人和”之间比较,在“得道”和“寡助”之间进行比较。

4、第三段运用了四个(排比)句,从(城高、池深、兵革坚利,米粟多)四个方面加以强调守方者拥有的(地利)的优势.。

最后用三个排比句,指出“天时”“地利”都靠不住,只有“(人和)”才是关键。

7、“道”指什么?“人和”指什么?二者间的关系?(实行仁政。

上下团结。

实行仁政就会获得人心,获得上下的团结。

)三、翻译1、天时不如地利,地利不如人和。

适宜作战的时令、气候比不上有利于作战的地形,有利于作战的地形比不上得人心,上下团结。

2、环而攻之而不胜。

让知识带有温度。

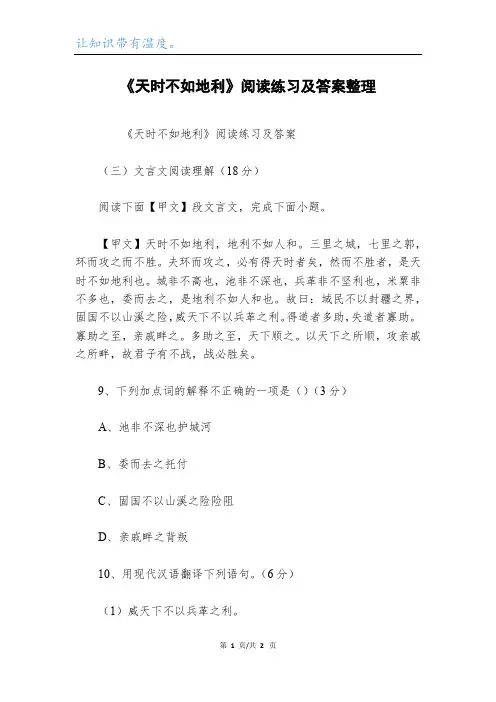

《天时不如地利》阅读练习及答案整理《天时不如地利》阅读练习及答案(三)文言文阅读理解(18分)阅读下面【甲文】段文言文,完成下面小题。

【甲文】天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

9、下列加点词的解释不正确的一项是()(3分)A、池非不深也护城河B、委而去之托付C、固国不以山溪之险险阻D、亲戚畔之背叛10、用现代汉语翻译下列语句。

(6分)(1)威天下不以兵革之利。

第1页/共2页千里之行,始于足下。

(2)以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

11、对此理解不正确的一项是()(3分)A、文章主旨明确,高度强调“人和”的`核心思想。

通过争论战斗来论述推行仁政、赢得民心的重要性。

B、文章层次分明,开篇明确提出论点,然后绽开论证,最终得出“君子有不战,战必胜矣”的精辟论断。

C、文章篇幅短小,但内容丰富,使用了对比论证、事实论证和道理论证等方法,论证严密,规律性强。

D、文章语言晓畅明白,精炼精确。

论证时擅长蓄势。

使用了对举、排比、比方的修辞手法,气概磅礴。

答案:9、B11、B10、(1)扬威天下也不是靠锋利的兵器就可以做到的。

(2)以全天下人都服从的力气去攻打连亲戚都会叛离的人。

【《天时不如地利》阅读练习及答案】文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。

第2页/共2页。

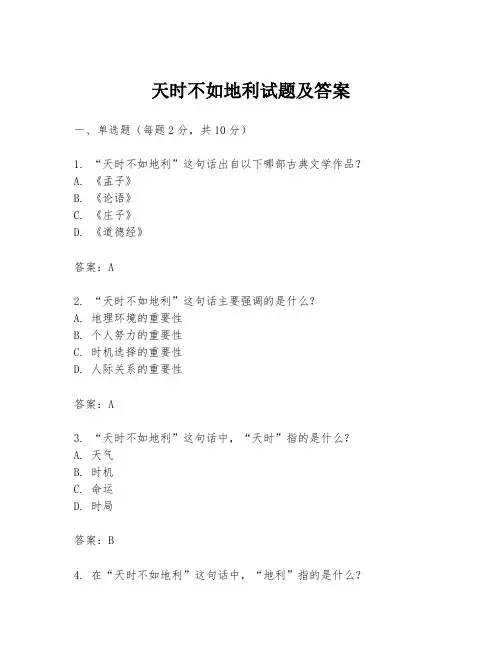

天时不如地利试题及答案一、单选题(每题2分,共10分)1. “天时不如地利”这句话出自以下哪部古典文学作品?A. 《孟子》B. 《论语》C. 《庄子》D. 《道德经》答案:A2. “天时不如地利”这句话主要强调的是什么?A. 地理环境的重要性B. 个人努力的重要性C. 时机选择的重要性D. 人际关系的重要性答案:A3. “天时不如地利”这句话中,“天时”指的是什么?A. 天气B. 时机C. 命运D. 时局答案:B4. 在“天时不如地利”这句话中,“地利”指的是什么?A. 地理位置B. 土地资源C. 地势条件D. 地缘政治答案:C5. 以下哪项不是“天时不如地利”这句话所要表达的含义?A. 地理条件比时机更为重要B. 人应该顺应自然C. 环境对成功的影响大于时机D. 个人的努力比环境更重要答案:D二、填空题(每题2分,共10分)6. “天时不如地利”这句话的全文是:“天时不如地利,_______。

”答案:地利不如人和7. “天时不如地利”这句话出自《孟子》的_______篇。

答案:公孙丑8. “天时不如地利”这句话强调了_______在战争中的重要性。

答案:地理条件9. 在“天时不如地利”这句话中,“人和”指的是_______。

答案:人心的团结10. “天时不如地利”这句话告诉我们,即使在不利的_______条件下,只要拥有良好的地理条件和人心的团结,也能取得成功。

答案:时机三、简答题(每题10分,共20分)11. 解释“天时不如地利”这句话的含义。

答案:这句话意味着在战争中,即使没有有利的时机,只要拥有有利的地理位置和人心的团结,也能取得胜利。

12. 举例说明“天时不如地利”这句话在现实生活中的应用。

答案:在商业竞争中,即使没有赶上最佳时机,只要公司选址得当,地理位置优越,并且团队合作默契,也能在竞争中取得优势。

四、论述题(20分)13. 论述“天时不如地利”这句话在现代社会的意义。

答案:在现代社会,“天时不如地利”这句话同样具有深远的意义。

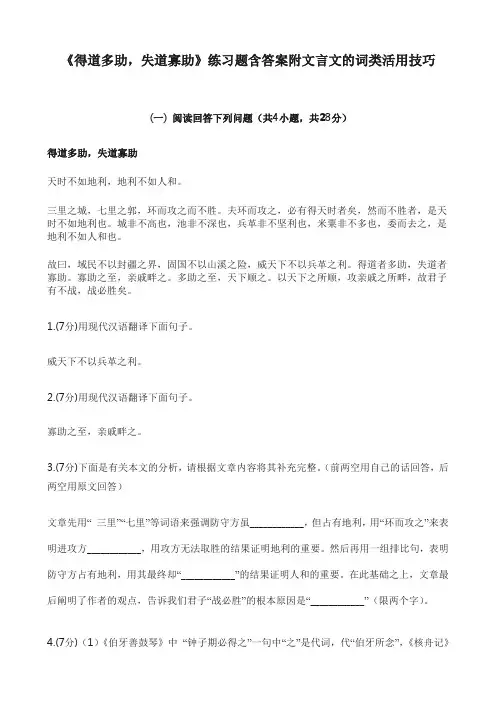

《得道多助,失道寡助》练习题含答案附文言文的词类活用技巧(一) 阅读回答下列问题(共4小题,共28分)得道多助,失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

1.(7分)用现代汉语翻译下面句子。

威天下不以兵革之利。

2.(7分)用现代汉语翻译下面句子。

寡助之至,亲戚畔之。

3.(7分)下面是有关本文的分析,请根据文章内容将其补充完整。

(前两空用自己的话回答,后两空用原文回答)文章先用“三里”“七里”等词语来强调防守方虽____________,但占有地利,用“环而攻之”来表明进攻方____________,用攻方无法取胜的结果证明地利的重要。

然后再用一组排比句,表明防守方占有地利,用其最终却“____________”的结果证明人和的重要。

在此基础之上,文章最后阐明了作者的观点,告诉我们君子“战必胜”的根本原因是“____________”(限两个字)。

4.(7分)(1)《伯牙善鼓琴》中“钟子期必得之”一句中“之”是代词,代“伯牙所念”,《核舟记》中“能以径寸之木”中“之”相当于“的”,文中“七里之郭”一句中“之”的意思是:______________。

(2)《小石潭记》“如鸣珮环”一句中“环”是指“圆形中间有孔的玉器”,《醉翁亭记》“环滁皆山也”一句中“环”是“围,绕”的意思,本文中“环而攻之而不胜”一句中,“环”的意思是:______________。

(二) 阅读《《孟子》两章》回答下列问题(共5小题,共40分)《孟子》两章得道多助,失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

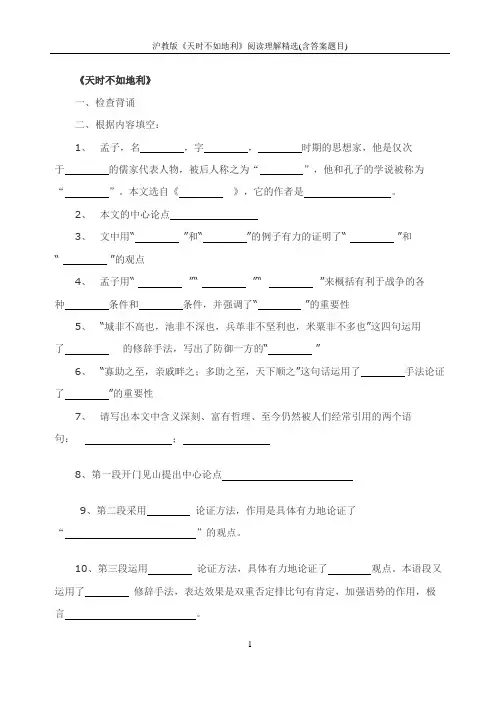

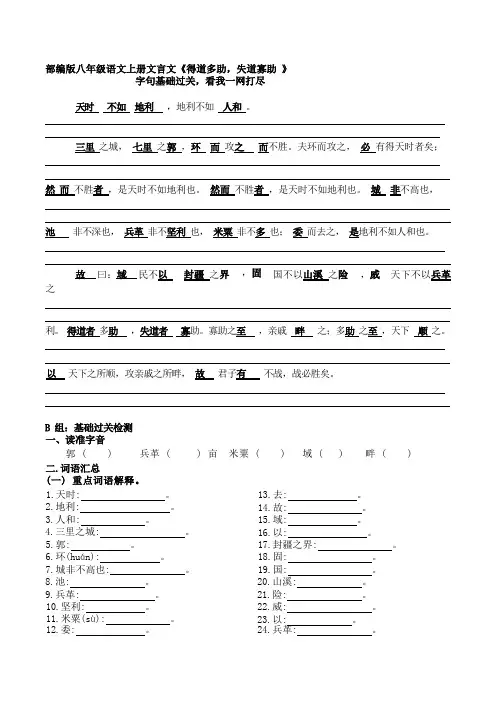

《天时不如地利》一、检查背诵二、根据内容填空:1、孟子,名,字,时期的思想家,他是仅次于的儒家代表人物,被后人称之为“”,他和孔子的学说被称为“”。

本文选自《》,它的作者是。

2、本文的中心论点3、文中用“”和“”的例子有力的证明了“”和“”的观点4、孟子用“”“”“”来概括有利于战争的各种条件和条件,并强调了“”的重要性5、“”这四句运用了”6、“这句话运用了手法论证了”的重要性7、请写出本文中含义深刻、富有哲理、至今仍然被人们经常引用的两个语句:;8、第一段开门见山提出中心论点9、第二段采用论证方法,作用是具体有力地论证了“”的观点。

10、第三段运用论证方法,具体有力地论证了观点。

本语段又运用了修辞手法,表达效果是双重否定排比句有肯定,加强语势的作用,极言。

11、第四段进一步论证了欲得“”,必先“”,突出“”在战争中的决定性作用,体现孟子“”思想。

12、战必胜的根本原因是(用原文的词句回答)13、“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这四句运用了的修辞手法,写出了防御一方的“”。

14、“”“”“”是决定一场战争胜利与否的条件。

其中、是客观条件,是主观条件。

而决定“”的关键是“,”。

(用文中的话来回答)15、写出文中的通假字。

通三、解释加点字:)不如地利(),地利不如三里之城(),七里之郭(),环()而攻之而()不胜。

夫()环而()攻之,必()有得()天时者矣;然而不胜者(),是()天时不如地利也。

城()非不高也,池()非不深也,兵革()非不坚()利()也,米粟非不多也;委()而去()之(),是地利不如人和也。

故()曰:域()民不以()封疆之界,固()国()不以山溪之险(),威()天下不以兵革之利。

得()道()者多助,失道者寡助。

寡助之()至(),亲戚()畔()之;多助之至,天下顺()之。

以()天下之所顺,攻亲戚之所畔,故()君子()有()不战,战必胜矣。

四、选择题1、下列句中“之”的用法相同的两项是()()A域民不以封疆之界的B攻亲戚之所畔结构助词C寡助之至到D天下顺之代词 E 环而攻之代词2、下面对课文的理解全部正确的一项是()①文章先用攻城而未能取胜的例子来论证“天时不如地利”。

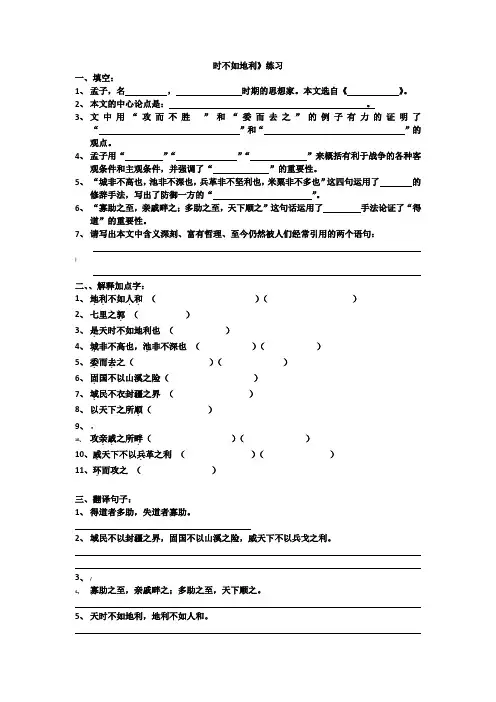

时不如地利》练习一、填空:1、孟子,名,时期的思想家。

本文选自《》。

2、本文的中心论点是:。

3、文中用“攻而不胜”和“委而去之”的例子有力的证明了“”和“”的观点。

4、孟子用“”“”“”来概括有利于战争的各种客观条件和主观条件,并强调了“”的重要性。

5、“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这四句运用了的修辞手法,写出了防御一方的“”。

6、“寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之”这句话运用了手法论证了“得道”的重要性。

7、请写出本文中含义深刻、富有哲理、至今仍然被人们经常引用的两个语句:]二、、解释加点字:1、地利..()()..不如人和2、七里之郭.()3、是.天时不如地利也()4、城.非不高也,池.非不深也()()5、委.而去.之()()6、固.国不以山溪之险()7、域.民不衣封疆之界()8、以天下之所顺.()9、·..之所畔.()()10、攻亲戚10、威.天下不以兵.革之利()()11、环.而攻之()三、翻译句子:1、得道者多助,失道者寡助。

2、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵戈之利。

3、/4、寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

5、天时不如地利,地利不如人和。

6、故君子有不战,战必胜矣。

四、选择题1.下列句中“之”的意思不同于其他三句的一项是______—A.三里之城B.夫环而攻之C.七里之郭D.域民不以封疆之界2.本文的中心论点是_____A.天时不如地利,地利不如人和。

B.夫环而攻之,必有得天时者矣;C.得道者多助,失道者寡助。

D.故君子有不战,战必胜矣。

3.以下不是判断句的一句句子是_____A.夫环而攻之,必有得天时者矣B.是天时不如地利也C.是地利不如人和也'D.兵革非不坚利也,米粟非不多也4.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这一句运用的修辞手法是_____A.对偶B.排比C.对比D.比喻11.以下说法中正确的是________A.孟子和孔子是同时代的思想家,同是儒家的代表人物。

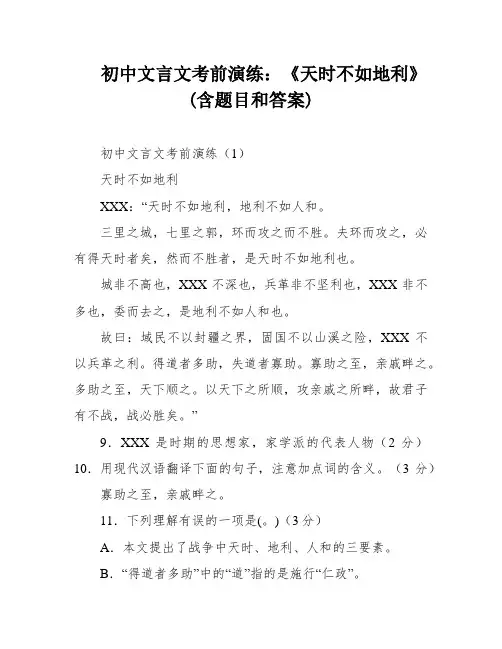

初中文言文考前演练:《天时不如地利》(含题目和答案)初中文言文考前演练(1)天时不如地利XXX:“天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,XXX不深也,兵革非不坚利也,XXX非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,XXX不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

”9.XXX是时期的思想家,家学派的代表人物(2分)10.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义。

(3分)寡助之至,亲戚畔之。

11.下列理解有误的一项是(。

)(3分)A.本文提出了战争中天时、地利、人和的三要素。

B.“得道者多助”中的“道”指的是施行“仁政”。

C.本文阐述并强调了“人和”对于战争胜负的决定作用。

D.本文开门见山,提出中心论点“天时不如地利”。

初中文言文考前练训练(2)天时不如地利XXX:“天时不如天时,天时不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,XXX不深也,兵革非不坚利也,XXX非未几也,委而去之,是天时不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威世界不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,世界顺之。

以世界之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

”8.本文作者是,初中阶段我们还学过他的作品是《》。

(2分)9.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)固国不以山溪之险.10.“得道者多助”中的“道”指的是(。

)(3分)A正确的原理B.“人和”C实施“仁政”D统治的方法1初中文言文考前练训练(3)天时不如地利XXX:“天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

,地利不如非不深也,之利。

,亲戚天下之所顺,攻亲戚之所畔,不战,战必胜矣。

郭 ( ) 兵革 ( ) 亩米粟 ( ) 域 ( ) 畔 ( )1.天时: 。

2.地利: 。

3.人和: 。

4.三里之城: 。

5.郭: 。

6.环(huán): 。

7.城非不高也: 。

8.池: 。

9.兵革: 。

10.坚利: 。

11.米粟(sù):。

12.委: 。

13.去: 。

14.故: 。

15.域: 。

16.以: 。

17.封疆之界: 。

18.固: 。

19.国: 。

20.山溪: 。

21.险: 。

22.威: 。

23.以: 。

24.兵革: 。

25.得道者: 。

26.失道者: 。

27.寡: 。

28.之至: 。

29.畔: 。

30.顺: 。

31.亲戚: 。

32.有: 。

33.胜: 。

1、城 古义: ; 今义: 。

2、池 古义: ; 今义: 。

3、委 古义: ; 今义: 。

4、国 古义: ; 今义: 。

5、亲戚 古义: ; 今义: 。

6、去 古义: ; 今义: 。

7、域 古义: ; 今义: 。

8、是 古义: ; 今义: 。

9、兵 古义: ; 今义: 。

10今义: 。

1、域 民不 以封疆之界 。

2、 固 国不 以 山溪之险。

3、威天下不 以兵革之利天时不如地利: 。

兵革非不坚利: 。

三里之城: 。

多助之至: 。

天下顺之: 。

环而攻之而不胜: 。

天时不如地利 : 。

长风破浪会有时: 。

自云先世避秦时乱: 。

四时之景不同 : 。

地利不如人和: 。

春和景明: 。

委而去之: 。

公然抱茅入竹去: 。

环而攻之而不胜: 。

予观夫巴陵胜状: 。

日出江花胜红火: 。

固国不以山溪之险:。

汝心之固,固不可彻: 。

固以怪之矣: 。

亡羊补牢: 。

国恒亡: 。

三里之城,七里之郭: 。

城非不高也: 。

环而攻之而不胜: 。

委而去之: 。

环而攻之而不胜: 。

判断句:是天时不如地利也 )是地利不如人和也 )1、文章的中心论点是:。

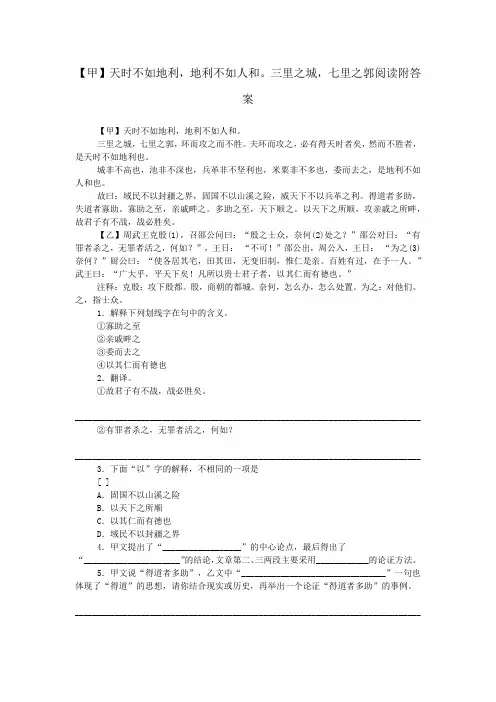

【甲】天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭阅读附答案【甲】天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】周武王克殷(1),召邵公问曰:“殷之士众,奈何(2)处之?”邵公对日:“有罪者杀之,无罪者活之,何如?”,王日:“不可!”邵公出,周公入,王日:“为之(3)奈何?”厨公曰:“使各居其宅,田其田,无变旧制,惟仁是亲。

百姓有过,在予一人。

”武王曰:“广大乎,平天下矣!凡所以贵士君子者,以其仁而有德也。

”注释:克殷:攻下殷都。

殷,商朝的都城。

奈何,怎么办,怎么处置。

为之:对他们。

之,指士众。

1.解释下列划线字在句中的含义。

①寡助之至②亲戚畔之③委而去之④以其仁而有德也2.翻译。

①故君子有不战,战必胜矣。

_______________________________________________________________________________②有罪者杀之,无罪者活之,何如?_______________________________________________________________________________ 3.下面“以”字的解释,不相同的一项是[ ]A.固国不以山溪之险B.以天下之所顺C.以其仁而有德也D.域民不以封疆之界4.甲文提出了“__________________”的中心论点,最后得出了“______________________”的结论,文章第二、三两段主要采用____________的论证方法。

5.甲文说“得道者多助”,乙文中“_________________________________”一句也体现了“得道”的思想,请你结合现实或历史,再举出一个论证“得道者多助”的事例。

“天时不如地利,地利不如人和”“凡治国之道,必先富民”比较阅读及答案“天时不如地利,地利不如人和”“凡治国之道,必先富民”比较阅读及答案【甲】天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

]【乙】凡治国之道,必先富民。

民富则易治也,民贫则难治也。

奚①以知其然也?民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。

民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵②上犯禁,敢陵上犯禁③则难治也。

故治国常富,而乱国常贫。

是以善为国者,必先富民,然后治之。

【注释】①奚:疑问代词,相当于“何”。

②陵:侵犯,这里是违抗的意思。

③犯禁:触犯禁令。

7.解释下面句中加点词的意思。

①委而去之委__________________②域民不以封疆之界域____________③是以善为国者为__________________④必先富民富____________8.把下面的句子翻译成现代汉语。

①寡助之至,亲戚畔之。

②奚以知其然也?9.理解填空。

两段选文都论述了治国之道,都强调了,【甲】文从的角度来论述,【乙】文则从的角度来论述。

参考答案:7、答案:①委:放弃②域:限制③为:治理④富:使……富裕评分:每小题1分,共4分。

8、答案:①帮助他的人少到了极点,内外亲属都背叛他。

②根据什么知道这个道理呢?评分:每小题2分,共4分。

意思对,语句通顺即可得分。

9、答案:以民为本施仁政富民。

《得道多助,失道寡助》对比阅读中考真题|文言文+文言文|文言群文|古诗词+文言文(2024·云南昭通·二模)阅读下面文言文,完成下面小题。

[甲]天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险;威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(选自《孟子译注》)[乙]秦攻赵长平,齐、燕救之。

秦计曰:齐、燕救赵,亲,则将退兵;不亲,则且遂攻之。

赵无以食,请粟①于齐,而齐不听。

周子②谓齐王曰:不如听之以却秦兵,不听则秦兵不却,是秦之计中③,而齐、燕之计过矣。

且赵之于燕、齐,隐蔽也④,齿之有唇也,唇亡则齿寒。

今日亡赵,则明日及齐、楚矣。

且夫救赵之务,宜若奉漏壅⑤,沃焦釜⑥。

夫救赵,高义也;却秦兵,显名也。

义救亡赵,威却强秦兵,不务为此,而务爱粟,则为国计者过矣。

(选自《战国策》)[注释]①粟:粮食②周子:齐国谋臣,其名不详。

③中:得,适合。

④隐蔽:屏藩,屏障。

⑤奉漏壅:意为捧着漏瓮。

⑥沃焦釜:浇烧干的锅。

1.解释下面加点的词。

(1)委而去之委:(2)亲戚畔之畔:(3)则且遂攻之且:(4)则明日及齐、楚矣及:2.翻译下列语句。

(1)威天下不以兵革之利。

(2)齿之有唇也,唇亡则齿寒。

3.[甲][乙]两文都谈论了战争取胜之道,二者有何异同?4.由[甲][乙]两文,我们可以获得哪些启示?【答案】1.放弃同“叛”,背叛将要到,波及 2.(1)威慑天下不能靠武器的锐利。

(2)这就好比牙齿有嘴唇保护一样,没有了嘴唇,牙齿就要受冻。

3.异:[甲]文主要论述“人和”的重要性,强调得道多助,失道寡助;[乙]文则强调“唇亡齿寒”的道理,说明齐国只有联合赵国抗秦才能取得胜利。

《得道多助,失道寡助》练习题含答案附文言文的词类活用技巧(一)阅读回答下列问题(共4小题,共28分)得道多助,失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

1 .(7分)用现代汉语翻译下面句子。

威天下不以兵革之利。

2 .(7分)用现代汉语翻译下面句子。

寡助之至,亲戚畔之。

3 .(7分)下面是有关本文的分析,请根据文章内容将其补充完整。

(前两空用自己的话回答,后两空用原文回答)文章先用“三里”“七里”等词语来强调防守方虽,但占有地利,用“环而攻之”来表明进攻方,用攻方无法取胜的结果证明地利的重要。

然后再用一组排比句,表明防守方占有地利,用其最终却“”的结果证明人和的重要。

在此基础之上,文章最后阐明了作者的观点,告诉我们君子“战必胜”的根本原因是“"(限两个字)。

4 .(7分)(1)《伯牙善鼓琴》中“钟子期必得之”一句中“之”是代词,代“伯牙所念”,《核舟记》中“能以径寸之木”中“之”相当于“的”,文中“七里之郭”一句中“之”的意思是:。

(2)《小石潭记》“如鸣琼环”一句中“环”是指“圆形中间有孔的玉器”,《醉翁亭记》“环滁皆山也”一句中“环”是“围,绕”的意思,本文中“环而攻之而不胜”一句中,“环”的意思是:(二)阅读《《孟子》两章》回答下列问题(共5小题,共40分)《孟子》两章得道多助,失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

天时不如地利,地利不如人和阅读附答案

阅读下面文段,回答问题。

①天时不如地利,地利不如人和。

②三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

③夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

④城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

⑤故曰,_________________,固国不以山溪之险,

___________________。

⑥得道者多助,失道者寡助。

⑦寡助之至,亲戚畔之。

⑧多助之至,天下顺之。

⑨以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

1.解释下列句中加粗的词。

(1)得道者多助:_______________

(2)委而去之:_________________

(3)兵革非不坚利也:___________

(4)天下顺之:________________

2.翻译下列句子。

(1)寡助之至,亲戚畔之。

______________________________

(2)环而攻之而不胜。

______________________________

3.对这段文字理解不恰当的一项是( )

A.第①句提出论点,指出“人和”是克敌制胜的首要条件。

B.作者写这篇文章的意图不是论战争,而是借论战争来说明实行“王道”的必要性。

《天时不如地利》练习一、文学常识1.天时..: 2.地利..:3.人和....:..: 4.三里之城5.环.而攻之:6.夫.环而攻之:7.池.非不深也: 8.兵革..非不坚利也:9.委.而去之: 10.委而去.之去:11.域.民不以封疆之界: 12.域民不以.封疆之界:13.封疆之界..不以山溪之险:....: 14.固国15.威.天下: 16.寡助之至..:17.亲.戚畔之: 18.亲戚.畔之:19.亲戚畔.之: 20.天下顺.之:三、语句翻译1.天时不如地利,地利不如人和。

2.委而去之,是地利不如人和也。

3.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

4.失道者寡助。

5.寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

6.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

四、内容理解1.这篇文章运用了和的论证方法,阐述了的中心论点。

作者围绕中心论点展开论述,其结论是“”。

3.孟子用“”“”“”来概括有利于战争的各种客观条件和主观条件,并强调了“”的重要性。

4.文中用“攻而不胜”和“委而去之”的例子有力的证明了“”和“”的观点。

5.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这四句运用了的修辞手法,写出了防御一方的“”。

6.“寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之”这句话运用了手法论证了“得道”的重要性。

7.作者认为决定战争胜利的主要条件是“”,文中最能体现作者的仁政思想(即“人和”)的句子是“。

”8.文段④从正反两个方面论证了的重要性,推出了的结论。

9.孟子在文中指明克敌制胜的首要条件是,它就是下文说的“多助”和“”。

10.从上文看,得“人和”的实质是“”,得“人和”的最佳局面是“”。

要巩固国家的根本方法是。

11.文章开门见山提出中心论点:天时不如地利,地利不如人和;接着分别举了和的例子,突出了“人和”的重要;最后将论点的范围由战争推及到,进一步阐发欲得“人和”,必先要。

全文紧紧围绕“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

时不如地利》练习

一、填空:

1、孟子,名,时期的思想家。

本文选自《》。

2、本文的中心论点是:。

3、文中用“攻而不胜”和“委而去之”的例子有力的证明了

“”和“”的观点。

4、孟子用“”“”“”来概括有利于战争的各种客观

条件和主观条件,并强调了“”的重要性。

5、“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这四句运用了的

修辞手法,写出了防御一方的“”。

6、“寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之”这句话运用了手法论证了“得

道”的重要性。

7、请写出本文中含义深刻、富有哲理、至今仍然被人们经常引用的两个语句:

二、、解释加点字:

1、地利

..()()

..不如人和

2、七里之郭.()

3、是.天时不如地利也()

4、城.非不高也,池.非不深也()()

5、委.而去.之()()

6、固.国不以山溪之险()

7、域.民不衣封疆之界()

8、以天下之所顺.()

9、攻亲戚

..之所畔.()()

10、威.天下不以兵.革之利()()

11、环.而攻之()

三、翻译句子:

1、得道者多助,失道者寡助。

2、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵戈之利。

3、寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

4、天时不如地利,地利不如人和。

5、故君子有不战,战必胜矣。

四、选择题

1.下列句中“之”的意思不同于其他三句的一项是______

A.三里之城

B.夫环而攻之

C.七里之郭

D.域民不以封疆之界

2.本文的中心论点是_____

A.天时不如地利,地利不如人和。

B.夫环而攻之,必有得天时者矣;

C.得道者多助,失道者寡助。

D.故君子有不战,战必胜矣。

3.以下不是判断句的一句句子是_____

A.夫环而攻之,必有得天时者矣

B.是天时不如地利也

C.是地利不如人和也

D.兵革非不坚利也,米粟非不多也

4.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这一句运用的修辞手法是_____

A.对偶

B.排比

C.对比

D.比喻

11.以下说法中正确的是________

A.孟子和孔子是同时代的思想家,同是儒家的代表人物。

B.攻打“三里之城,七里之郭”的小城却“不胜”,主要是因为“人不和”。

C.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”用四个双重否定句形成排比,强调了“人和”对于战争的决定性作用。

D.本文的主要观点是“以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣”。

5.本文得出的结论是_____

A.天时不如地利,地利不如人和

B.得道者多助,失道者寡助

C.故君子有不战,战必胜矣

D.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

答案:

二、1、轲,战国《孟子》

2、得到多助,失道寡助.

3、天时不如地利,地利不如人和

4、天时、地利、人和人和

5、排比地利不如人和

6、对比

7、天时不如地利,地利不如人和;得道者多助,失道者寡助。

三、解释加点字:

10、地利

..(指有利于作战的地形)(得人心,上下团结)

..不如人和

11、七里之郭.(指外城墙)

12、是.天时不如地利也(这,这是)

13、城.非不高也,池.非不深也(指内城墙)(护城河)

14、委.而去.之(抛弃)(离开)

15、固.国不以山溪之险(巩固)

16、域.民不衣封疆之界(限制)

17、天下顺.之(服从)

18、攻亲戚之所畔.(同“叛”,背叛)

10、威.天下不以兵.革之利(建立威信)(兵器)

11、环.而攻之(围)

四、下列句中“之”的用法相同的两项是( A )(D )

环而攻之代词

域民不以封疆之界的

寡助之至到

天下顺之代词

攻亲戚之所畔去独

五、翻译句子:

6、得道者多助,失道者寡助。

7、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵戈之利。

8、寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

9、天时不如地利,地利不如人和。

10、故君子有不战,战必胜矣。

1、能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多;不施行仁政的君主得到的帮助就少。

2、管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能只靠山川地势的险要,在天下建立威信不能只靠锐利的兵器。

3、帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

4、适宜作战的天气不如有利作战的地形,有利作战的地形不如人民上下团结。