土壤水分入渗研究评述

- 格式:pdf

- 大小:204.68 KB

- 文档页数:3

一、实验目的1.加深对土壤渗吸速度变化的一般规律的了解。

2.了解土壤质地对土壤渗吸速度的影响。

3.掌握土壤渗吸速度的常规测定方法及装置原理。

二、实验设备水在土壤中入渗分为有压入渗和无压入渗。

如漫灌、畦灌和沟灌都属于有压入渗。

喷灌、滴灌属于无压入渗。

本试验是模拟有压入渗条件下,土壤渗吸速度的测定。

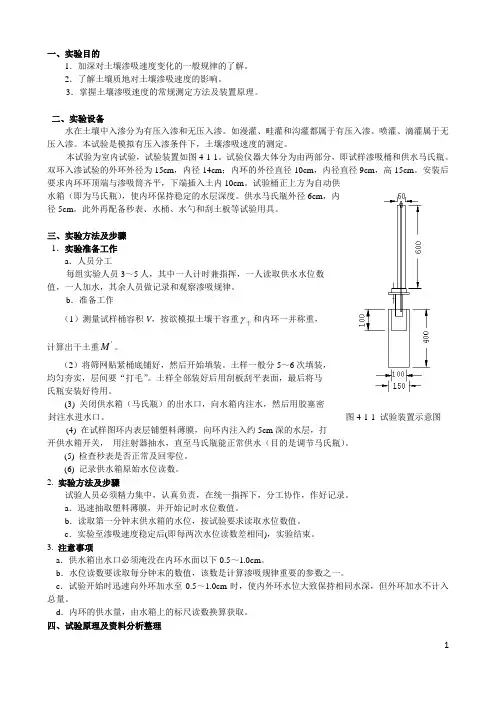

本试验为室内试验,试验装置如图4-1-1。

试验仪器大体分为由两部分,即试样渗吸桶和供水马氏瓶。

双环入渗试验的外环外径为15cm,内径14cm;内环的外径直径10cm,内径直径9cm,高15cm。

安装后要求内环环顶端与渗吸筒齐平,下端插入土内10cm。

试验桶正上方为自动供水箱(即为马氏瓶),使内环保持稳定的水层深度。

供水马氏瓶外径6cm,内径5cm。

此外再配备秒表、水桶、水勺和刮土板等试验用具。

三、实验方法及步骤1.实验准备工作a.人员分工每组实验人员3~5人,其中一人计时兼指挥,一人读取供水水位数值,一人加水,其余人员做记录和观察渗吸规律。

b.准备工作和内环一并称重,(1)测量试样桶容积V,按欲模拟土壤干容重干M。

计算出干土重'(2)将筛网贴紧桶底铺好,然后开始填装。

土样一般分5~6次填装,均匀夯实,层间要“打毛”。

土样全部装好后用刮板刮平表面,最后将马氏瓶安装好待用。

(3) 关闭供水箱(马氏瓶)的出水口,向水箱内注水,然后用胶塞密封注水进水口。

图4-1-1 试验装置示意图(4) 在试样图环内表层铺塑料薄膜,向环内注入约5cm深的水层,打开供水箱开关,用注射器抽水,直至马氏瓶能正常供水(目的是调节马氏瓶)。

(5) 检查秒表是否正常及回零位。

(6) 记录供水箱原始水位读数。

2. 实验方法及步骤试验人员必须精力集中,认真负责,在统一指挥下,分工协作,作好记录。

a.迅速抽取塑料薄膜,并开始记时水位数值。

b.读取第一分钟末供水箱的水位,按试验要求读取水位数值。

c.实验至渗吸速度稳定后(即每两次水位读数差相同),实验结束。

土壤入渗测定方法评述[摘要]为了解不同的土壤入渗测定方法,本文在介绍国内外有关土壤入渗测定方法的若干研究成果和进展的基础上,简要地分析了目前常用的双环法、人工降雨法、水文分析法、圆盘入渗仪法和盘式负压入渗仪法。

结果表明圆盘入渗仪法多用于测量土壤的饱和导水率,同时具有省时、省力、省水和准确等优势,更适合野外试验,可以代替双环法进行土壤渗透性的测定。

[关键词]土壤入渗;测定;方法0 引言入渗是指水分进入土壤形成土壤水的过程,是土壤水动力学中重要的基本概念,它是降水、地面水、土壤水和地下水相互转化的一个重要环节。

土壤水分入渗过程和入渗能力决定了降雨进程再分配中的地表径流和土壤储水性,在干旱、半干旱地区,林业发展的主要途径是充分有效地利用自然降水、减少地表径流、增加土壤水分。

定量描述土壤入渗过程是水循环及水利用的重要基础内容,对研究地表产流的机理,以及增加土壤入渗,提高作物水分利用效率等具有重要的理论意义和实践价值。

因此,土壤水分入渗的测定及其影响因子的研究受到极大的关注,许多学者就此问题进行了大量的研究,并获得了丰富的研究成果。

1 土壤入渗测定方法研究现状目前,国内外许多学者致力于土壤入渗测定方法的研究,并在试验研究中提出并应用了不同的方法和手段。

例如:环刀法、渗透筒法、单环法、水文法、马利奥特-双环法、人工降雨法、钻孔法、土柱法、稳定通量法、示踪法以及各种精密入渗仪法(如Hood入渗仪,Guelph入渗仪)等,可分为田间测定和室内试验2种。

Betrand(1965)曾对土壤入渗速率的测定方法作过评述。

在实际操作中常常受制于某些因素,使得基于不同方法所测定的结果有所不同。

目前使用较多的方法为双环法(注水法)、人工降雨法、水文分析法、圆盘入渗仪法和盘式负压入渗仪法等。

1.1 双环法双环法通常采用同心环入渗装置。

同心环为两个同心铁环,其上下无底,要有足够刚度,以便打入土中不变形。

一般常用的同心环,外环直径50.5㎝,内环直径30.5㎝,环高25㎝,打入土中15㎝,环高及打入土中深度与内环相同。

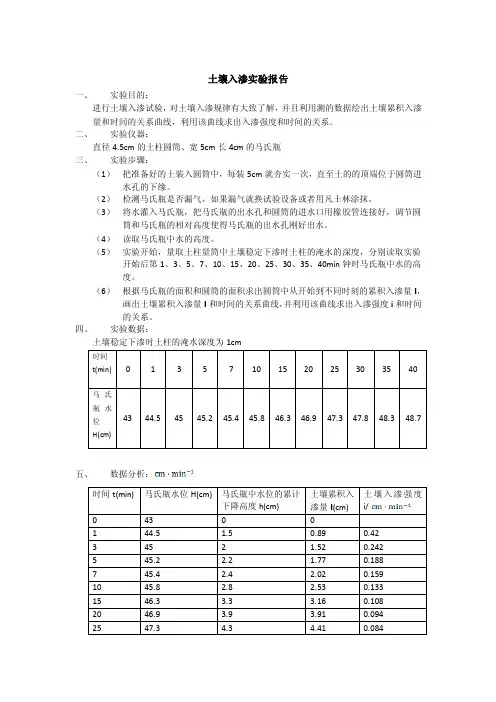

土壤入渗实验报告一、实验目的:进行土壤入渗试验,对土壤入渗规律有大致了解,并且利用测的数据绘出土壤累积入渗量和时间的关系曲线,利用该曲线求出入渗强度和时间的关系。

二、实验仪器:直径4.5cm的土柱圆筒、宽5cm长4cm的马氏瓶三、实验步骤:(1)把准备好的土装入圆筒中,每装5cm就夯实一次,直至土的的顶端位于圆筒进水孔的下缘。

(2)检测马氏瓶是否漏气。

如果漏气就换试验设备或者用凡士林涂抹。

(3)将水灌入马氏瓶,把马氏瓶的出水孔和圆筒的进水口用橡胶管连接好,调节圆筒和马氏瓶的相对高度使得马氏瓶的出水孔刚好出水。

(4)读取马氏瓶中水的高度。

(5)实验开始,量取土柱量筒中土壤稳定下渗时土柱的淹水的深度,分别读取实验开始后第1、3、5、7、10、15、20、25、30、35、40min钟时马氏瓶中水的高度。

(6)根据马氏瓶的面积和圆筒的面积求出圆筒中从开始到不同时刻的累积入渗量I,画出土壤累积入渗量I和时间的关系曲线,并利用该曲线求出入渗强度i和时间的关系。

四、实验数据:土壤稳定下渗时土柱的淹水深度为1cm五、数据分析:i/012345651015202530354045入渗时间t/min土壤累积入渗量I 和时间t 的关系曲线图根据土壤累积入渗量I 和时间t 的拟合函数求导得到土壤入渗强度i 和时间t 的关系00.050.10.150.20.250.30.350.40.451020304050入渗时间t/min土壤入渗强度i/cm·min土壤入渗强度i 和时间t 的关系曲线图六、 体会:1. 土壤渗流试验看似简单,不过做成功很难。

实验室中大多数仪器损坏。

实验条件艰难,但是还是尽量利用实验室中的其他条件勉强把实验做完了。

2.土壤入渗要现实土壤足够湿润,然后才能开始记录试验数据,否则会出错。

3.土壤入渗强度开始较强,后来变小,逐渐稳定。

地埋滴灌点源入渗土壤水分运动规律实验研究你知道吗,土壤中的水分就像我们家里的空气,能不能“呼吸”可全看土壤的“脾气”了。

就拿滴灌技术来说,咱们常说“水滴石穿”,滴灌其实就是把水一点一点地、精确地送到土壤里,目的就是让水分能更均匀、更深入地滋润土壤,让植物喝到最需要的水分,水也不浪费,土壤也不干。

可别看这个小小的滴灌系统,背后可是藏着不少的学问呢。

地埋滴灌可不是什么随便滴滴水那么简单,得有一套完整的体系。

你看,它是通过埋在地下的管道将水送到植物根部,这样就能减少蒸发,也能避免水分表面流失。

不过,有一个问题来了——土壤到底怎么吸收这些水分?水是从地下进入土壤的,可土壤又不是水管道,水进得了,怎么才能往下渗透、扩散,滋润到根部,是一个大难题。

简单来说,这个问题就像我们平时拧水龙头,水流得太急容易溅得到处都是,水流太慢呢,又像干旱地区的河流,慢得让人抓狂。

要是咱们研究一下这个入渗过程,你会发现,水进入土壤的速度和土壤的种类、湿度、结构都有关系。

比如沙土就很“开通”,水进得快;而黏土呢,它就像是那个慢吞吞的排队员,水一进去,反倒不容易流动。

这样一来,水在土壤里的分布就不均匀,想让植物的根部能够均匀地吸到水,就得知道它们的“脾气”了。

要想搞清楚这一切,科学家们可真是煞费苦心。

为了弄清楚水是怎么在土壤里运动的,他们专门做了实验,设计了各种不同的地埋滴灌系统,研究水分在土壤中的入渗规律。

这些实验就是通过模拟各种环境条件,看水在不同的土壤中到底如何流动、扩散、渗透。

就像厨师调配菜肴,咱们得知道每种食材的特性,才能做出一桌好菜。

土壤也一样,必须了解它的吸水能力和渗透能力,才能让滴灌系统发挥最大的作用。

这些实验就像调皮的小孩子,你永远不知道它下一步会做什么。

不同的土壤,水在其中的流动性和入渗深度也各不相同。

有的地方水进得快,流动也快,结果水可能就不见了;有的地方呢,水进得慢,虽然能保持一段时间,但根部可能就喝不到。

就像你说的,跟着流水走的狗,永远不知道水源究竟在哪儿。

第33卷第1期1997年1月 林 业 科 学SC IEN TIA SILV AE SIN ICAE V o l.33,N o.1J a n.,1997不同林地土壤水分入渗和入渗模拟的研究*周择福 洪玲霞(中国林业科学研究院林业研究所 北京 100091) (中国林业科学研究院资源信息研究所 北京 100091)摘 要 由达西定理和能量守恒原理推导了土壤水分入渗的数学模型,水平土柱法实测了模型中的基本运动参数:土壤水分扩散率D(θ),推求了土壤水分非饱和导水率K(?,经过计算机用有限差分法模拟了六块不同林地的土壤水分入渗过程,实地试验检验了模拟结果。

结果表明计算的累积入渗量和入渗率与实测值非常一致。

经过模拟结果绘制的入渗时水分随时间变化的剖面图,形象地反映了不同林地的土壤水分入渗的全过程。

关键词 土壤水分入渗,动态模拟,不同林地类型土壤水分入渗过程和渗透能力决定了降雨进程再分配中的地表迳流和土壤储水性,在干旱、半干旱地区,林业发展的主要途径是充分有效地利用自然降水、减少地表迳流、增加土壤水分。

因此,土壤水分入渗的研究在干旱半干旱地区较为重要。

多年来,该研究逐步深入。

研究途径可分为两类:纯经验公式和半理论、半经验公式。

随着计算机技术和数学——物理建模技术的发展,利用数学——物理的原理,建立数学模型,然后应用计算机技术进行数值模拟,再经实验验正模拟结果,解决实际问题,减少大量的田间试验,提高试验精度。

用这一方法研究土壤水分入渗已经在农业和水利部门取得了很大的成功,推动了农田水利土壤水分研究的向前发展[1]。

但是,此项研究在林业,特别在干旱、半干旱地区的不同林地尚属空白。

因此,本文就此问题进行了研究。

1 土壤水分入渗模型的建立及边界条件的确定 由Darcy定律和能量守恒原理推导的土壤水分运动方程反映了土壤水分运动的基本规律,其方程为: θt=z D(θ)θz±K(θ)z(1)式中:θ为土壤容积含水量(cm3/cm3);D(θ)为土壤水分扩散率(cm3/cm3);K(θ)非饱和导水率(cm/min);z为土壤水分入渗的深度(cm);K(θ)/z为由土壤水的重力势引起的水分变化,水流方向与所取坐标访向一致取+,否则为-。

2018年第9期现代园艺绿地是城市生态圈中生命的掌控者,维持着生态系统的平衡,它作为城市生态系统的重要组成部分,不仅让城市变得更美丽,而且承担着改善生态系统的伟大使命。

土壤水分是绿地土壤的重要物理性质,在极端干旱地区显得更为重要;研究绿地土壤水分入渗是以绿地中土壤水分运动的规律为内容,得出土壤水分入渗的规律和影响因素,从而使得灌溉绿地有一定科学依据和方法,达到节约水资源的目的,这在极端干旱地区尤为重要。

1研究地点以及试验区域试验点的选择阿拉尔市位于天山山麓、塔里木河流域,平均海拔1100m,地处塔克拉玛干沙漠边缘,属于暖温带大陆干旱荒漠气候,年降雨量仅为50mm,生态环境非常脆弱;由于大规模发展农业消耗了大量的水资源,加剧了水资源紧张状况,导致一定程度的荒漠化,加上不合理灌溉造成的土壤盐碱化,生态环境堪忧。

试验点是根据不同功能区、植被覆盖程度以及人员活动密集程度而定,选取了3大功能区:校区、市政区、居民区;试验点:校区8个、市政区2个、居民区4个。

2研究方法采用双环法测定土壤水分入渗率(mm/min)。

先清除双环范围内的绿地植物,然后将小环和大环依次均匀打入绿地30cm左右,保证入渗深度不同而面积不变。

从记时起加水,0~5min内,0.5min记录1次入渗水量;5~30min内,1min记录1次;30~120min内,5min记录1次。

烘干法测定含水量:土壤取样按深度0~10cm、10~20cm、20~30cm各取样1次。

将铝盒烘干,冷却称重,用铝盒取适量土壤称重,得到湿土的质量;然后将装有湿土的铝盒放入烘箱中烘6~8h至恒重;取出试样,称得干土的质量;根据公式m=(m t-m s)/m s×100%,计算出土壤含水量。

环刀法测定土壤容重:利用一定容积的环刀切割自然状态的土壤,使土壤充满其中,再将装满土的环刀放入105℃±2℃的恒温干燥箱中烘至恒重,称出干土加环刀的质量,最后称出干燥且清除余土的环刀质量,利用公式容重=烘干土样质量(g)/环刀容积(cm3)算出。

第1篇一、实验目的土壤渗透速率实验旨在测定土壤在不同条件下渗透水的能力,分析影响土壤渗透速率的因素,为土壤工程设计和水资源管理提供科学依据。

二、实验原理土壤渗透速率是指土壤在单位时间内渗透水的能力,通常用单位时间内通过土壤横截面积的水量来表示。

实验中,通过测定一定时间内土壤样品渗透的水量,计算出土壤渗透速率。

三、实验材料与方法1. 实验材料(1)土壤样品:选取不同质地、不同有机质含量的土壤样品,过筛后备用。

(2)实验仪器:渗透仪、电子天平、计时器、水杯、滴定管、蒸馏水、量筒等。

2. 实验方法(1)将土壤样品均匀铺设在渗透仪的土壤盒中,确保土壤层厚度一致。

(2)将土壤盒放置在渗透仪上,调整好水头高度。

(3)打开渗透仪,开始计时,记录渗透时间。

(4)待土壤渗透至预定深度后,关闭渗透仪,取出土壤样品,称量渗透前后的土壤重量。

(5)根据渗透前后的土壤重量差和渗透时间,计算出土壤渗透速率。

四、实验结果与分析1. 实验结果实验结果表明,不同质地、不同有机质含量的土壤样品渗透速率存在显著差异。

具体数据如下:(1)沙土:渗透速率约为1.5 cm/h。

(2)壤土:渗透速率约为0.8 cm/h。

(3)粘土:渗透速率约为0.3 cm/h。

2. 结果分析(1)土壤质地对渗透速率有显著影响。

沙土的渗透速率明显高于壤土和粘土,这是因为沙土的孔隙度较大,水分在土壤中的移动速度较快。

(2)有机质含量对渗透速率也有一定影响。

有机质含量较高的土壤,其渗透速率相对较低,这是因为有机质可以改善土壤结构,增加土壤的孔隙度,从而降低土壤的渗透速率。

五、实验结论1. 土壤渗透速率受土壤质地和有机质含量的影响,沙土的渗透速率最高,粘土的渗透速率最低。

2. 在土壤工程设计中,应根据土壤渗透速率选择合适的土壤改良措施,提高土壤的渗透能力,为水资源管理提供科学依据。

六、实验注意事项1. 实验过程中,应确保土壤层厚度一致,以免影响实验结果。

2. 实验仪器需保持清洁,避免污染土壤样品。

影响土壤水分入渗特性主要因素的试验研究作者:符泉来源:《新农业》2022年第08期摘要:在流域评价中,土壤导水性是一个重要的评价指标,这一性能与地表径流、地下水补给、土壤侵蚀等都存在着紧密的关系。

在专业领域,土壤导水性又被称为土壤入渗特性。

土壤的研究与评价中,土壤的水源涵养能力、抗侵蚀能力最终都是有土壤入渗特性来反映的,在对土壤侵蚀问题的全过程的分析中,影响土壤入渗特性的因素非常多,只有做好了相关参数的科学控制,方能够保持土壤最佳的水分入渗特性。

关键词:土壤水分;入渗特性;因素;试验近年来,伴随着我国农业现代化的发展,农田灌溉中越来越关注土壤入渗特性的研究,作为自然界水循环中的一个重要组成部分,对土壤水分入渗特性的研究非常关键。

对于任何一种土壤资源而言,入渗特性都属于其固有特性,这一指标是否处于正常标准内,将会与灌溉水转换为土壤水的速率和分布有着紧密的联系。

因此,随着当前可持续发展目标的推进,无论是在农业生产还是生态环境保护中,都越来越关注土壤水分入渗特性。

土壤入渗过程的动态化特征明显,在此过程中,诸多因素都会影响这一特性,为保障相关策略与土壤这一特性的对应性,应加强各种影响因素的控制。

为开展土壤水分入渗特性影响试验的研究,选取了数百组大田,在这些地方开展了土壤水分入渗试验,为保障试验结果的准确性,将90分钟累积入渗量(H90)作为土壤入渗能力的直接评估指标。

经由最终的试验结果得知,土壤质地对土壤入渗能力有着一定的影响,其中,将粒径在0.02毫米的黏粒函数百分数作为土壤质地物理量,在这一条件下所获得的分析结果相对可靠。

土壤中固相物质各粒级土粒的配合比例就是土壤质地,这一指标是土壤性质评估中的关键因素,土壤质地又会对土粒表面能、土壤孔隙尺度、分布等产生些微干扰,通过土壤质地对这些因素的影响,土壤水分运动的驱动力、水力传导度最终发生了一定的变化,土壤水分入渗能力也就随着这一系列的变化而受到了影响。

从实际的试验结果和生产经验可得,土壤质地与土壤的吸附能力、粒间孔隙、吸水和保水能力存在着不可分割的关系,当土壤质地越重、粘粒含量越高、颗粒越细、固体相比表面积越大、表面能越高、吸附能力越大的情况下,对应的土壤吸水和保水能力越好。

土壤水分入渗的影响因素与试验研究方法综述*寇小华1王文2郑国权1(1.广东省水利电力勘测设计研究院,广东广州510635;2.河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098)摘要文章阐述了土壤水分入渗的主要影响因素,对入渗试验方法进行了比较分析,总结了土壤水分入渗的影响因素、土壤水分入渗试验研究等方面的国内外研究进展。

土壤水分入渗一直是研究热点,但是在土壤化学性质、植被覆盖及耕作方式对土壤水分下渗的影响机理,如何将单点入渗模型扩展到较大区域,以及土壤水分入渗试验研究等方面,还有大量问题有待深入研究。

摘要土壤水分入渗;土壤物理特性;入渗试验中图分类号:S715.3文献标识码:A文章编号:1006-4427(2013)04-0074-05Soil Water Infiltration Mechanism and Experiment:AReviewKOU Xiaohua1WANG Wen2ZHENG Guoquan1(1.Guangdong Hydropower Planning&Design Institute,Guangzhou,Guangdong510635,China;2.State Key Laboratory of Hydrology-waterResources and Hydraulic Engineering,Hohai University,Nanjing,Jiangsu210098,China)Abstract Soil water infiltration is always the research focus in the field of hydrology and agricultural engi-neering.This paper reviewed the progress in the research on the factors that affect soil water infiltration,and the methods for conducting soil water infiltration experiments.There are still a great deal of open questions need further research,such as the influence of soil chemistry,vegetation coverage and farming on soil water infiltration,how to extend the results at a single point to a large area,and how to improve the soil water infiltration measurement,and so on.Key words soil water infiltration;soil physical properties;infiltration experiment土壤水分入渗是指在降雨或灌溉等条件下,水分进入土壤的过程。

滴灌条件下土壤水分入渗过程模拟试验研究的开题报告题目:滴灌条件下土壤水分入渗过程模拟试验研究一、研究背景与意义滴灌技术在我国农业生产中得到广泛应用。

滴灌系统通过给每一个种植单位提供合适的水资源,既避免了传统灌溉系统中水资源的浪费,也能够更好地保护土壤水资源。

在滴灌系统中,水滴从滴灌管中滴落到土壤表面,然后通过土壤的入渗过程,进入土层深处,从而满足作物对水分的需求。

因此,研究滴灌条件下土壤水分入渗过程,对于掌握滴灌系统中土壤水分的变化规律,提高农业生产效益,保护土壤水资源具有重要意义。

二、研究目的本研究旨在探究滴灌条件下土壤水分入渗过程模拟试验的方法和模型。

通过模拟试验,重点研究滴灌系统中土壤入渗速率、土壤含水率等参数的变化规律,探讨滴灌系统中土壤水分的分布情况,以及不同滴灌参数对土壤入渗过程的影响,最终为滴灌系统中土壤水分管理提供理论基础和实践指导,并为农业生产的可持续发展提供支撑。

三、研究内容本研究的主要研究内容包括:1. 文献综述:搜集和归纳相关的文献材料,了解国内外滴灌技术的发展状况和土壤水分入渗过程的研究进展,为本研究提供参考。

2. 试验设计:选择适宜的试验场地和试验方案,制定科学合理的实验方案,包括滴灌参数的设置、土壤样品的采集及其性质的分析等。

3. 试验实施:在试验站点按照试验方案进行实验。

监测土壤含水率、土壤水分的入渗速率等参数,并记录实验数据。

4. 数据处理分析:对得到的实验数据进行处理和分析,得出不同条件下土壤水分入渗过程的变化规律。

5. 结果分析:对于实验结果进行数据归纳和分析,从实验数据中挖掘出滴灌系统中土壤水分管理的规律,提炼出有价值的结论。

四、研究方案1. 设计样本选取,本研究分别选取了不同灌水量、滴头类型、滴头密度等滴灌参数进行试验。

2. 土壤样品采集,选取样本站点采集土壤样本,进行土质性质分析、径流模拟实验等。

3. 实验设计和设备,包括实验设备的调试和实验方案的设计等。

深厚湿陷性黄土地基浸水入渗规律研究深厚湿陷性黄土地基浸水入渗规律研究黄土是一种常见的地质土壤,常见于中国黄土高原地区。

在这些地区,由于黄土含水量较高,地基湿陷现象非常普遍。

然而,湿陷性黄土地基的入渗规律尚未被完全了解,这限制了对于地基加固和防治湿陷的有效手段的研发。

因此,本文旨在深入研究深厚湿陷性黄土地基的浸水入渗规律,为相关领域的工程师和研究人员提供参考。

浸水入渗是指土壤中的水分进入地下的过程。

黄土地基的浸水入渗过程较为复杂,受到多种因素的影响。

首先,土壤中的孔隙结构对于浸水入渗起着重要作用。

黄土的孔隙结构大多为多孔结构,由于土壤颗粒间的结合力较弱,导致土壤的渗透性较好。

其次,土壤的含水率是影响浸水入渗的重要因素之一。

黄土地基在含水率较高的情况下,浸水入渗速度较快,导致地基发生湿陷;相反,土壤含水率较低时,浸水入渗速度较慢,土壤较为稳定。

其次,黄土的密实度也会影响浸水入渗过程。

土壤较密实时,浸水入渗速度较慢;反之,较松散的土壤,浸水入渗速度较快。

最后,降雨量和地下水位也是影响黄土地基浸水入渗的重要因素。

降雨量较大时,地基水分入渗速度加快;相反,地下水位上升时,也会促使地基发生湿陷。

为了研究深厚湿陷性黄土地基的浸水入渗规律,我们进行了一系列的室内试验和室外观测。

首先,我们收集了来自黄土高原地区的多个地质地貌剖面的土样,并进行了物理力学性质测试和水分特性曲线测试。

通过对土样性质和水分特性的分析,我们得出了黄土的渗透性较好的结论。

接下来,我们设置了一系列模拟实验,模拟降雨和地下水位上升的情况,测量了土壤的入渗速率和含水率的变化。

实验结果表明,黄土层的浸水入渗过程具有较快的速率,并且在较高的含水率下导致地基湿陷。

此外,我们还进行了室外观测,收集了一些实际工程中地基湿陷的数据,并与室内试验结果进行对比。

通过对比分析,我们发现室内试验和室外观测结果具有一定的一致性,验证了我们所得结论的可靠性。

综上所述,根据我们的研究结果,深厚湿陷性黄土地基的浸水入渗规律可以归纳为:土壤孔隙结构良好、含水率高和松散度较大时,浸水入渗速度较快,地基容易发生湿陷。

灌溉 供水浑水灌溉下土壤水分入渗规律研究综述曹惠提1,2,卞艳丽2,黄福贵2(1.西安理工大学,陕西西安710048;2.黄河水利科学研究院引黄灌溉研究中心,河南新乡453003)摘 要:目前,国外土壤水分连续入渗研究主要集中在G reen- mpt模型的修正以及Ph ili p、Par l ang e入渗方程的求解两方面。

国内学者对浑水连续入渗的研究认为:浑水与清水入渗的差异主要是浑水中物理性黏粒的存在引起的,浑水入渗模型以通过浑水灌溉试验进行拟合而得到的经验公式为主;对浑水波涌灌间歇入渗研究认为,不同泥沙粒度组成的浑水间歇入渗能力均小于同条件下的浑水连续入渗能力,且减渗率随入渗周期数的增加而增大。

今后应开展不同灌水方式、多种影响因素下的浑水灌溉研究。

关 键 词:浑水灌溉;土壤水分入渗;入渗规律;入渗模型中图分类号:S275 文献标识码:A do:i10.3969/.j issn.1000 1379.2010.03.0311 浑水灌溉及其特点近几十年来,在陕西省泾惠、洛惠及宝鸡峡三大灌区以及华北等地开展了引浑淤灌,灌溉水的含沙量大大超过15%[1]。

实践证明,高含沙水流灌溉在缓解旱情、增加土壤肥力、改良土壤质地等方面发挥了巨大作用。

浑水灌溉中的泥沙在田面流动过程中经过不断挂淤、落淤以及入渗截留而形成的表土致密层,不仅影响了田间水流的推进速度,而且改变了土壤表层的机械组成,从而影响了土壤的入渗性能。

同时,降雨入渗产流受地表及包气带土壤特性影响很大,浑水灌溉在地表土壤的泥沙淤积,也在缓慢地改变着地表及包气带土壤特性,进而影响降水入渗及产流过程。

因此,研究浑水灌溉条件下土壤水分入渗特性,对于研究浑水灌溉区作物水分利用、灌溉管理、降雨入渗及产流机理是十分必要的。

浑水灌溉与清水灌溉的区别是浑水中挟带有一定量的泥沙,灌溉过程中一部分泥沙挂淤在田面或灌水沟的湿周表面上;同时,水流的底部流速较小,使水流中的含沙量超过了它的挟沙能力,造成水流中的泥沙沿程逐渐落淤;部分泥沙的淤积势必影响水流向土中的入渗速度,入渗水量中的泥沙物质按照颗粒大小一部分滞留于田面或灌水沟的湿周表面,较细的一部分会继续随水分入渗并最终落淤到土壤内部,减小土壤的孔隙率,将对表土致密层的形成与发展产生重大影响。

文章标题:土壤水分入渗对滑坡的影响研究1. 引言滑坡是地质灾害中常见且常见的一种,它不仅对人类的生命和财产造成严重威胁,还对生态环境产生负面影响。

土壤水分入渗作为导致滑坡的重要因素之一,对滑坡的发生和发展具有重要影响。

本文将对土壤水分入渗对滑坡的影响展开研究,旨在探讨土壤水分入渗与滑坡的关系及其影响机制。

2. 土壤水分入渗对滑坡的直接影响土壤水分入渗对滑坡产生的直接影响是在滑坡发生前,土壤中存在过多的水分。

这种过多的水分会增加土壤的重量,导致土壤的稳定性下降,从而有利于滑坡的发生。

土壤中过多的水分还会改变土壤的物理性质,使得土壤的强度和稳定性降低,容易发生滑坡现象。

3. 土壤水分入渗对滑坡的间接影响除了对土壤本身的影响外,土壤水分入渗还会对周围地区的水文环境产生影响,从而间接影响滑坡的发生。

土壤水分入渗增加会导致地下水位升高,进而加大了滑坡发生的可能性。

另外,土壤水分入渗增加还可能引发地表径流增加,加剧水力冲击作用,使土壤更容易产生破坏,从而促进滑坡的发展。

4. 影响机制深入探讨在探讨土壤水分入渗对滑坡的影响时,需要深入探讨其影响机制。

其中包括土壤水分入渗对土壤物理性质,水文环境以及受力环境的影响,进而影响滑坡的发生和发展。

还需要结合实际案例来说明土壤水分入渗对滑坡的具体影响机制,以便更深入地理解土壤水分入渗与滑坡之间的关系。

5. 个人观点和理解我个人认为,土壤水分入渗作为导致滑坡的重要因素之一,其影响机制非常复杂,需要全面而深入的研究。

在工程实践中,需要充分考虑土壤水分入渗的影响,通过科学合理的工程措施来预防和减轻滑坡灾害。

还需要加强对土壤水分入渗与滑坡关系的研究,为滑坡的预测、监测和防治提供科学依据。

6. 总结与展望本文通过对土壤水分入渗对滑坡的影响进行全面深入地研究,探讨了其直接和间接影响以及影响机制,并共享了个人观点和理解。

未来,需要进一步加强对土壤水分入渗与滑坡关系的研究,结合新的技术手段和方法,以期为滑坡的预测、监测和防治提供更多有效的手段和模型。