明朝君主专制空前加强

- 格式:ppt

- 大小:540.00 KB

- 文档页数:28

明朝建立初期,国力强盛。

政治上,封建君主专制空前加强。

经济上,由于明初推行休养生息政策,促使经济迅速恢复发展起来,商品经济空前发展,资本主义生产关系的萌芽开始出现。

在这个基础上,明朝进入我国历史上对外交往的活跃时期,加强了我国和亚非各国的交往。

同时,边疆各族进一步得到发展。

这是我们前几节课学习过的内容。

但是,在明初发展的同时,由于封建制度在中国社会已渐趋衰落。

所以在明朝后期出现了封建统治的危机。

当时,在辽东有新崛起的满洲建立的清朝的威胁。

在明朝封建统治内部,出现了政治和经济危机。

这些危机导致了什么?明末农民起义同以往的一些农民起义有何不同?这是我们这节课要学习的内容。

公元一六四四年三月十九日,崇祯皇帝吊死煤山,史家以此作为明亡的标志。

其实,明朝此时尚有大量的正规军存在,而满清的铁骑则不过区区数万人,明朝的军队在数量上无疑占有着绝对的优势,而且满清入关伊始也并没有“入主”之想,他们只不过想要劫掠一番,衣锦还乡而已。

一、明末农民大起义明朝后期政治腐败是导致农民战争的重要原因,而统治者对农民残酷的经济压迫是导致农民战争的另一原因。

明朝后期,土地集中达到了惊人的程度,太湖流域有9/10的农民失去了土地。

政府还不断加派田赋,增加苛捐杂税。

农民失去了生活的基本保障,又逢天灾,到处闹饥荒,很多地区草根、树皮都被吃光了,甚至出现了人吃人的惨状。

(设课堂讨论一:结合所学过的历史知识,归纳总结历次农民起义爆发的主要原因是什么?学生讨论后教师归纳)历次农民起义,具体原因各异,但主要原因就是两点,一是统治阶级政治上的腐败和暴政;二是对农民残酷的经济剥削,主要形式是兼并土地和繁重的赋税徭役。

使学生明确政治压迫和经济剥削是历代农民起义的根本原因。

1628年,农民起义首先在陕北爆发,很多地区的农民纷纷响应,涌现出了李自成、张献忠等几十支起义军,号称“十三家七十二营”。

后来,他们齐聚荥阳,联合行动,打破明军进剿。

又千里东进,破凤阳,焚皇陵,给明政权以极大的打击。

历史教案:第十七课明朝君主专制空前加强教材教法地位分析从明朝开始,中国历史进入封建社会的最后一个阶段——明清时期,我国的封建社会逐步走向衰落。

本节教材分为两个方面。

一方面,明朝是怎样建立的;另一方面,明朝建立后又是如何加强君主专制统治的。

而明朝君主专制中央集权制度的加强,反映了我国封建社会逐步走向衰落。

重点分析明朝的勃兴是本课的重点。

一、明朝的建立。

朱元璋经过几年的努力,逐步巩固和发展了自己的根据地,经济和军事实力迅速壮大,1368年建立明朝。

二,元朝在全国的统治结束。

1368年8月,明军攻入大都,元顺帝逃到塞外,元朝在全国的统治结束。

三,朱元璋用近20年的时间,消灭了元的残余及其他割据势力,到1387年,基本上统一全国。

明太祖加强君权。

明朝建立后朱元璋对中央机构进行改革,把原先掌握中央大部分权力、对君权起限制作用的丞相废除,取消了中书省、由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理中央政务,直接对皇帝负责,皇帝的权力更大了。

难点分析明朝统治者加强君权的消极作用是教学的难点。

通过总结明朝加强君权的措施,让学生讨论其消极作用,进一步明确明朝经过改革国家机构,全国的军政司法大权都集中到皇帝一人手中,恰恰反映了封建专制制度走向没落,厂卫特务机构的设置、八股取士等,都违背了历史发展潮流,阻碍了历史的进步。

重点突破方案1。

明朝的建立。

解决办法:讲述与问答相结合。

2。

明朝加强中央集权的措施。

解决办法:以讲述为主,穿插提问,并指导学生归纳总结。

教法建议1。

建议利用多媒体、幻灯片、教学挂图等多种形式,以帮助学生理解与课文相关的内容。

2。

建议采取问题法、讲述法、启发式、讨论法和阅读法等多种方式相结合,以引导学生积极参与课堂活动,达到事半功倍的效果。

学法指导本课与以前的知识联系较多,涉及到一些抽象的历史概念,根据初一学生的抽象思维能力相对薄弱这一认知特点,要求学生:1。

课前复习与本课有关的旧知识,预习新课,找出本课的知识点,列出学习提纲,不懂的做出标记;2。

明朝的建立和专制制度的加强—例题解析【经典题】例1 (2002年上海卷)明太祖废丞相,撤行中书省的目的是A.健全地方职能B.厉行思想控制C.监视官吏百姓D.强化君主专制【解析】本题主要考查考生分析、理解重要历史事件的能力。

明朝是我国古代君主专制空前加强的时期.废丞相,有利于力口强君权。

撤行中书省,地方设立三司,直接隶属中央。

这些措施都有利于加强君主专制,故本题正确答案应为D。

【答案】D例2 (2000年上海卷试题)秦朝御史大夫职权相似的明朝中央机构是A按察使B都察院C大理寺D锦衣卫【解析】本题考查考生再认、再现重要历史事实,历史发展过程的能力,也考查了分析比较历史问题的能力。

秦朝时御史大夫的职权是负责监察百官;明代的按察使是地方监察机构,大理寺是中央司法机构,锦衣卫是特务机构,都察院是中央监察机构.解此题时可用排除法。

【答案】B例3 (2000年全国高考题)明初加强专制统治的措施中,与后来的宦官专权有直接关系的是A废丞相B设立厂卫特务机构C八股取士D地方设三司【解析】本题考查分析、归纳能力.四个选项均围绕明初加强专制统治。

而本题的落点在于与后来的宦官专权有直接关系的。

宦官专权的直接根源,认真分析一下就可知道是由于厂卫被宦官把持,封建专制走向极端—-特务统治而导致的。

【答案】B例4 (1999年全国卷)明朝科举考试规定只能在四书五经中命题五经是( )A.《诗》《书》《礼》《论语》《春秋》B.《春秋》《易》《论语》《书》《诗》C.《易》《诗》《书》《孟子》《礼》D.《诗》《书》《礼》《易》《春秋》【解析】本题考查考生再认、再现重要历史概念的能力。

【答案】D例5.(2003江苏卷考题)下列事件中属于封建王朝皇族内部争斗的是①七国之乱②靖康之变③靖难之役④陈桥兵变A①③B①④C②③D③④A【解析】本题考查识记和归纳总结能力,本题的关键是对历史概念的正确理解和掌握。

七国之乱是指西汉初年七个受封的诸侯王为以清君侧为名,发动叛乱,实际上是皇族内部争权夺的斗争.靖康之变则是北宋末年,少数民族女真族建立的金政权,于1127年打败北宋,俘虏北宋皇帝,历史上称之为靖康之变,不符本题题意。

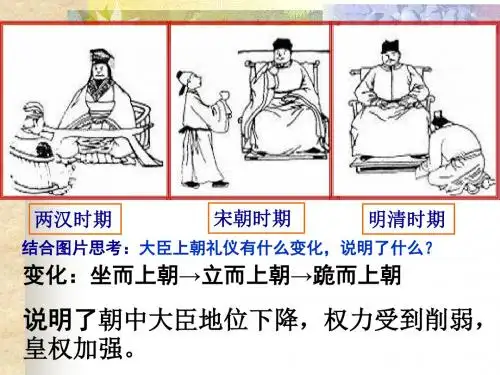

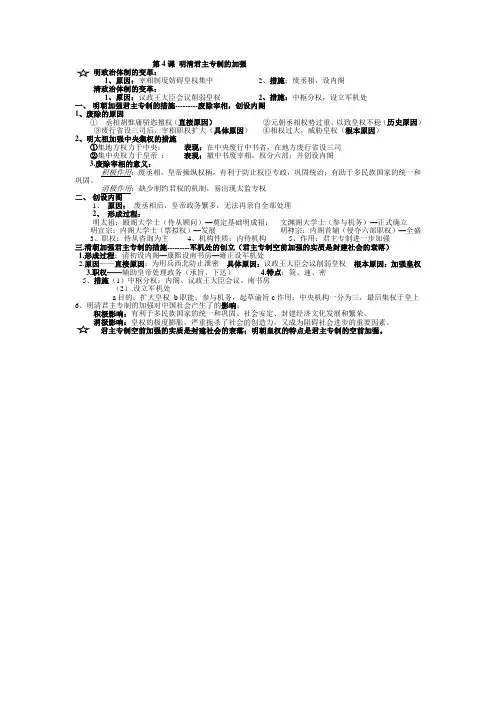

第4课 明清君主专制的加强明政治体制的变革:1、原因:宰相制度妨碍皇权集中2、措施:废丞相,设内阁清政治体制的变革:1、原因:议政王大臣会议削弱皇权2、措施:中枢分权,设立军机处一、 明朝加强君主专制的措施---------废除宰相,创设内阁1、废除的原因① 丞相胡惟庸骄恣擅权(直接原因) ②元朝丞相权势过重,以致皇权不稳(历史原因) ③废行省设三司后,宰相职权扩大(具体原因) ④相权过大,威胁皇权(根本原因)2、明太祖加强中央集权的措施①集地方权力于中央: 表现:在中央废行中书省,在地方废行省设三司②集中央权力于皇帝 : 表现:撤中书废宰相,权分六部;并创设内阁3.废除宰相的意义: 积极作用:废丞相,皇帝操纵权柄,有利于防止权臣专政,巩固统治;有助于多民族国家的统一和巩固。

消极作用:缺少制约君权的机制,易出现太监专权二、 创设内阁1、 原因: 废丞相后,皇帝政务繁多,无法再亲自全部处理2、 形成过程:明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)—奠定基础明成祖: 文渊阁大学士(参与机务)—正式确立 明宣宗:内阁大学士(票拟权)—发展 明神宗:内阁首辅(侵夺六部职权)—全盛3、职权:侍从咨询为主4、机构性质:内侍机构5、作用:君主专制进一步加强三.清朝加强君主专制的措施---------军机处的创立(君主专制空前加强的实质是封建社会的衰落)1.形成过程:清初设内阁—康熙设南书房—雍正设军机处2.原因——直接原因:为用兵西北防止泄密 具体原因:议政王大臣会议削弱皇权 根本原因:加强皇权3.职权——辅助皇帝处理政务(承旨、下达)4.特点:简、速、密5、措施(1)中枢分权:内阁、议政王大臣会议、南书房(2).设立军机处a 目的:扩大皇权b 职能:参与机务,起草谕旨c 作用:中央机构一分为三,最后集权于皇上6、明清君主专制的加强对中国社会产生了的影响:积极影响:有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣。

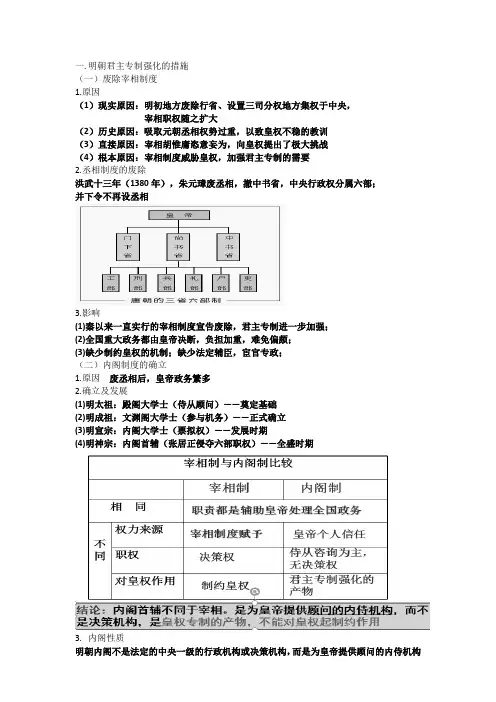

一.明朝君主专制强化的措施(一)废除宰相制度1.原因(1)现实原因:明初地方废除行省、设置三司分权地方集权于中央,宰相职权随之扩大(2)历史原因:吸取元朝丞相权势过重,以致皇权不稳的教训(3)直接原因:宰相胡惟庸恣意妄为,向皇权提出了极大挑战(4)根本原因:宰相制度威胁皇权,加强君主专制的需要2.丞相制度的废除洪武十三年(1380年),朱元璋废丞相,撤中书省,中央行政权分属六部;并下令不再设丞相3.影响(1)秦以来一直实行的宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强;(2)全国重大政务都由皇帝决断,负担加重,难免偏颇;(3)缺少制约皇权的机制;缺少法定辅臣,宦官专政;(二)内阁制度的确立1.原因废丞相后,皇帝政务繁多2.确立及发展(1)明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)——奠定基础(2)明成祖:文渊阁大学士(参与机务)——正式确立(3)明宣宗:内阁大学士(票拟权)——发展时期(4)明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)——全盛时期3.内阁性质明朝内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,而是为皇帝提供顾问的内侍机构4.评价内阁没有行政权;权力来自皇权;不能对皇权起到制约作用;内阁的建立实际上加强了君主专制,强化了中央集权二.清初君主专制的强化1.背景清初议政王大臣会议决定军国大事,皇权受到限制.议政王大臣会议是清朝初年由满洲贵族组成的商讨和决定军国大事的最高权力机关。

议政王大臣会议具有很大的决策权,它决策的事,连皇帝也难以更改。

皇权受到很大限制。

2.强化的措施(1)康熙:在宫内设南书房,参与机要事物,起草谕旨中枢权力遂一分为三(2)雍正:设立军机处①时间:1729年(雍正七年)②成员:皇帝直接从大学士、尚书、侍郎中挑选谨慎可靠的亲信任军机大臣。

③演变:由一个暂设的军事机构,发展成为位居内阁等中央机构之上常设政务机构。

是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构。

④目的 A.直接目的:办理西北军务B.根本目的:加强君主专制⑤特点A.简机构简单,有官无吏;品级不高,都由钦定;办公场所简单;B.速办事效率高:皇帝有旨随时承办,今日事今日毕;廷寄制度;C.密地处内廷,外界干扰少;外官不得擅入;皇帝⑥职能跪受笔录,承旨传达⑦影响提高了行政效率;全国的军政大权完全集中探究思考:明清君主专制的空前加强对中国社会发展产生了什么影响?1.明清君主专制强化的积极作用:有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。

七年级下册15课课堂练习班级:姓名:

1、明朝时,掌管地方政权的机构是()

A、六部

B、中书省

C、行中书省

D、三司

2、废除丞相是在下列哪个朝代()

A、宋朝

B、唐朝

C、明朝

D、清朝

3、明朝君主专制空前加强的表现是()

A、设置殿阁大学士

B、设六部分理朝政

C、设置厂卫特务机构

D、八股取士

4、不属于明朝统治者为加强君权而采取的措施是()

A.分封子孙到各地做藩王

B.废行中书省,设三司

C.设立锦衣卫、东厂等特务机构

D.明朝科举考试实行“八股取士”

5、明朝科举制和唐朝科举制最大的不同是()

A考试的目的不同 B考试的内容不同

C考试的方法不同 D考试的管理不同

6、阅读下列材料:

明清之际,著名思想家顾炎武沉痛地说:“八股文的毁灭文化,等于秦始皇焚书!八股文的败坏人才,却比秦始皇在咸阳郊外坑儒还厉害”。

请回答:

(1)材料中的“八股文”最早出现在哪个朝代?

(2)作者的言论主要抨击了这个朝代的什么制度?制定这一制度的目的是什么?

(3)实行这一制度有何危害?。

第十七课明朝君主专制的空前加强第十七课明朝君主专制的空前加强教学设计示例教学目标通过本课的学习,使学生了解或掌握:元末红巾军起义;明朝的建立;废除丞相加强君权;锦衣卫和东厂;八股取士;靖难之役;迁都北京。

通过对元末红巾军起义的学习,使学生认识其在朱元璋建立明朝、结束元朝在全国的统治中所起的作用。

指导学生回答“明朝前期从哪几个方面加强君主的权力?”以培养学生归纳问题的能力。

通过讨论“明太祖朱元璋到底是不是个好皇帝”,培养学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义基本观点评价历史人物的能力。

教学过程导入:有一个故事,说是明朝时国子监祭酒宋讷某日独坐生气,面有怒容,第二天上朝时,明太祖问他昨天为何生气,宋讷大吃一惊,照实说了。

明太祖叫人把检校偷着给他画的像拿来看,宋讷才大吃一惊。

那么,故事中检校的身份是什么?(启发学生答出:厂卫特务)接着问学生:明朝时厂卫特务的活动十分猖撅,上自官府,下至百姓,无孔不入;从城市至乡村都有他们的踪影,还反映了什么问题?要想回答这个问题,就有必要学习本课内容:明朝君主专制的空前加强。

讲授新课:指导学生阅读教材内容提要,回顾我国封建社会的分期,从而弄清本课在我国封建社会中所处的发展阶段。

在学生回答的基础上,教师归纳:(1)封建社会的形成和初步发展时期——战国、秦汉;(2)封建国家的分裂和民族融合时期——三国、两晋、南北朝;(3)各民族的进一步融合和封建经济的继续发展——五代、辽、宋、夏、金、元;(4)封建社会的逐步衰落——明清(1368—1840)。

<提出问题>大屏幕显示教师设计的问题:(1)元朝为什么会灭亡?朱元璋怎样从一个和尚做了明朝的开国皇帝?(2)明太祖是怎样加强君主专制的?他为什么采取这些措施?产生了什么后果?(3)明朝为何迁都北京?让学生带着问题去阅读教材,同桌之间可互相讨论,共同找出答案,也可问老师。

<师生活动>师(显示大屏幕上的第一个问题):元朝为什么会灭亡?朱元璋怎样从一个和尚做了明朝的开国皇帝?指导学生从“元末红巾军起义、朱元璋势力的发展及明朝的建立”三个方面阅读“明朝的勃兴”一目,教师板书:一、明朝的勃兴(板书)1.元末红巾军起义(板书)师问:元朝末年,为什么会爆发红巾军起义?(指导学生如何分析农民起义爆发的原因)生答,然后教师归纳。