底栖动物概述.ppt

- 格式:ppt

- 大小:445.01 KB

- 文档页数:20

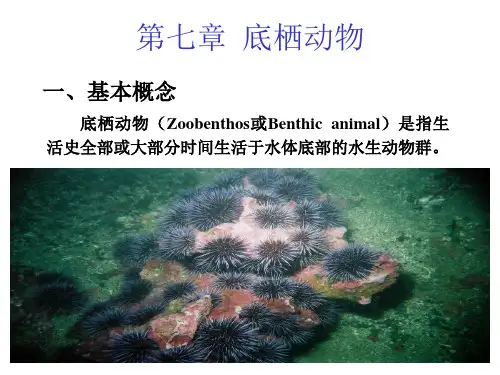

第25章底栖动物25.1 引言底栖动物是指生活在泥-水界面的水生动物,包括沉积物表层的表层动物(epifauna)、沉积物内的内生动物(infauna)、植被上的附生动物(epiphytic fauna)以及生活在河流地表水和地下水交换区域内的潜流动物(hyporheic fauna)。

其中潜流动物是从湖泊沉积物表层动物群到与许多急流系统毗邻的滩地性动物(floodplain fauna)中的一个组成部分(8.3节)。

在所有底栖动物中,研究最多的是表层动物和内生动物。

底栖动物个体大小差异很大,从体型很小、难以辨认的原生动物至体型较大的蛤类与虾类。

研究人员通常使用较大孔径的筛网(孔径范围400-1000μm,多为400-500μm)从松软的沉积底质中分离大型底栖动物(macrobenthos)。

包括大多数的水生昆虫,溪流底栖动物采集所用的筛网尺寸大致相同。

使用大孔径筛网的好处是便于采样和定量分析,但却大大低估了中型底栖动物(meiobenthos, 100-400μm)的数量,并完全遗漏了小型底栖动物(microbenthos, < 100μm)。

中型底栖动物主要包括轮虫、搖蚊幼体、小型寡毛类以及线虫。

小型底栖动物则由原生动物和大型底栖动物的幼体等组成。

利用大孔径筛网采样所造成的疏漏,在探讨鱼类与水禽所摄食的大型底栖动物的生物量时可能问题不大,但在分析底栖动物的密度与种类组成时就会出现很大偏差(图25-1)。

Strayer(1985)对镜湖(美国新罕布什尔州)的底栖动物进行了研究,结果表明,如果仅调查大、中型底栖动物(筛网孔径 > 250μm),则在每平方米的一百多万个底栖动物个体中,98%以上的遗漏会使得2/3的小型关键种类丢失。

沉积物表层1厘米深度内生活有近50%的底栖动物种类。

遗憾的是,已有研究大部分是基于大型底栖动物进行的,这不利于对底栖动物进行综合分析1。

另外,筛网不适于采集超大型底栖动物(megbenthos, > 1000μm),如虾类、大型双壳类动物等,它们需要不同的采样技术。