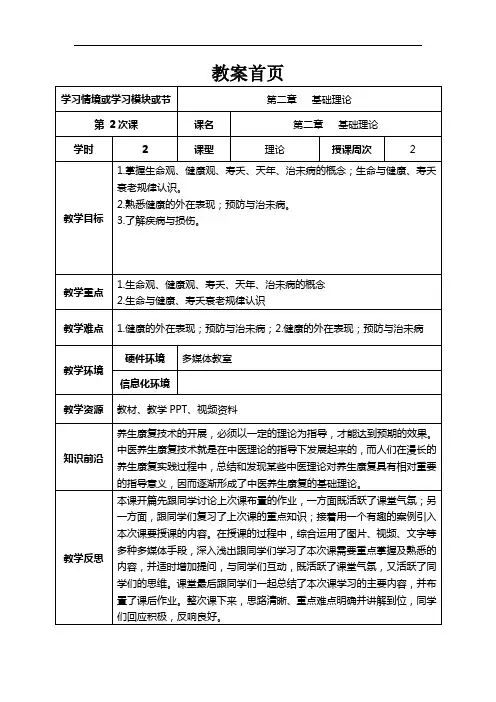

第二章中医养生康复技术基础理论

- 格式:pptx

- 大小:54.29 KB

- 文档页数:20

《中医养生学》笔记第一章引言1.1 研究背景与意义中医养生学,作为中医学的宝贵分支,承载了中华民族千百年来的养生智慧与实践经验。

在现代社会,随着生活节奏的加快和健康观念的转变,人们越来越重视自身的健康与养生,中医养生学因此受到了社会各界的广泛关注。

通过对《中医养生学》的深入研究,我们不仅能够更全面地了解中医养生的基础理论、方法与技术,还能进一步探讨其在现代生活中的实际应用价值。

在研究背景方面,中医养生学的兴起与现代社会对健康需求的提升密不可分。

随着经济的发展和生活水平的提高,人们开始更加关注自身的健康状况,追求更高质量的生活方式。

中医养生学所倡导的“天人合一”、“阴阳平衡”等理念,以及丰富的养生方法和技术,正好满足了现代人对健康养生的需求。

此外,随着全球化和信息化的推进,中医养生学也逐渐走向世界,被越来越多的人所认可和接受。

中医养生学的研究意义深远而重大。

首先,它有助于挖掘和传承中医养生学的精髓。

中医养生学蕴含着深厚的文化底蕴和独特的理论体系,通过对其深入研究,我们能够更好地理解和传承这一宝贵的文化遗产。

其次,中医养生学的研究能够为现代人的健康养生提供科学的指导和借鉴。

在现代生活中,人们面临着种种健康问题和挑战,中医养生学以其独特的视角和方法,为人们提供了有效的健康管理和养生之道。

最后,中医养生学的研究还将促进其与现代医学、科技的融合发展,推动中医养生学的创新与发展。

通过与现代医学和科技的结合,我们能够进一步拓展中医养生学的应用领域,提高其服务人类健康的能力和水平。

生命与健康教育已经成为我国高等教育不可或缺的重要内容,中医养生学蕴涵丰富的生命与健康知识,是开展生命教育的重要载体[1]。

通过中医养生学的教育和实践,能够帮助大学生审视自己的大学生活,强化生命意识,增进对生命的认识、尊重与关爱,逐渐培养高校学生良好的自然健康生命观。

这不仅是中医养生学研究的重要意义之一,也是其在现代社会中的实际应用价值所在。

中医养生康复习题带答案

《中医养生康复习题带答案》

中医养生康复是一门古老而又深邃的学问,它包含了丰富的理论知识和实践经验。

为了更好地了解和掌握中医养生康复的知识,以下是一些习题及答案,希

望能够帮助大家更好地理解和应用中医养生康复的理论和方法。

1. 什么是中医养生康复?

答:中医养生康复是指通过中医理论和方法,调节人体的阴阳平衡,促进气血

运行,达到预防疾病、保健强身、康复治疗的目的。

2. 中医养生康复的基本理论是什么?

答:中医养生康复的基本理论包括阴阳学说、五行学说、气血津液学说、脏腑

学说、经络学说等。

3. 中医养生康复的方法有哪些?

答:中医养生康复的方法包括针灸、推拿、中药疗法、饮食调理、运动保健等。

4. 中医养生康复强调什么样的生活方式?

答:中医养生康复强调合理饮食、适当运动、保持情绪平衡、调节作息、避免

过度劳累等。

5. 中医养生康复的养生原则是什么?

答:中医养生康复的养生原则包括顺应自然、调养阴阳、调理气血、调理脏腑、调节情志等。

通过以上习题及答案的学习,我们可以更全面地了解和掌握中医养生康复的理

论和方法。

希望大家能够将这些知识运用到日常生活中,保持身体健康,远离

疾病。

同时也希望大家能够更深入地学习中医养生康复的知识,为自己和家人

的健康保驾护航。

中医养生康复学重点整理(1) (1)养生:依照人类生命进展的规律,在整个生命过程,综合协调多种可以保养躯体、防备疾病、延缓衰老的手段或办法,以达到增进健康、延年益寿目的的一种自觉的保健活动。

康复:是指关于伤病、残疾者综合地、协调地应用各种措施,尽最大也许以减轻病残的妨碍,最大限度地恢复其身心功能及日子与工作能力,使其重返社会。

中医康复:是指采纳精神调节、合理饮食、体育锻炼、针灸推拿、服用药物以及沐浴、娱乐等各种措施,对先天或后天各种因素造成的机体功能衰退或障碍举行恢复,以提高或改善病残者的生命质量。

1、康复的要素(挑选+简答)(1)康复的对象(2)康复的领域(3)康复的措施(4)康复的目的(5)康复的提供(1)康复的对象:要紧是残疾病人、慢性病人和老年病人。

(2)康复的领域:包括“医学康复”或称“医疗康复”(利用医疗手段促进康复),“教育康复”(经过特别教育和培训以促进康复),“职业康复”(恢复就业能力,取得就业机遇),“社会康复”(在社会的层次上采取与社会日子有关的措施,促使残疾人重返社会)。

实现以上四个领域的康复也算是“全面康复”。

(3)康复的措施:一切实用的措施。

包括所有能消落或减轻身心功能障碍的措施,以及其他有利于教育康复、职业康复和社会康复的措施,别但使用医学科学的技术,而且也使用社会学、心理学、工程学等方面的技术和办法(4)康复的目的:全面康复、重返社会。

实现全面康复,着重在提高日子素养,恢复独立日子、学习和工作的能力,能在家庭和社会上过故意义的日子,重返社会。

(5)康复的提供:提供康复医疗、训练和服务的别仅有专业的康复工作者,而且也包括社区的力量、残疾人及其家属也参与康复工作的打算和实施。

康复别仅是训练残疾、残障患者,提高其功能,以习惯环境;还需要环境和社会作为一具整体来参与,以利于他们重返社会。

要求残疾、患者本人,其家庭及所在社会均参与康复服务打算的制定和实施。

2、康复的对象(挑选)(1)部分急性伤病患者(2)各类残疾者(3)部分慢性病患者(4)年老体弱者康复是要紧对象:残疾病人3、康复的基本观点(填空)整体康复观——“天人相应”、“形神合一”功能康复观——加强或恢复脏腑功能组织功能,加强或恢复日子自理能力以及功能补偿。

第二节中医养生康复技术的学习方法中医养生康复技术是中医学中的一个重要分支,它通过采用中医药理论及相关技术手段,来达到保健、康复、预防疾病等目的。

对于想要学习中医养生康复技术的人来说,需要掌握一些有效的学习方法,下面我将结合自身经验,简要介绍几种学习方法。

首先,理论与实践相结合。

学习中医养生康复技术,理论的学习是基础,要掌握中医的基本理论知识,如《黄帝内经》、《本草纲目》等。

可以通过阅读相关的经典著作、参加中医理论课程等方式进行学习。

与此同时,实践对中医养生康复技术的学习也是至关重要的,可以通过学习和实践结合的方式来加深对中医理论的理解,例如通过实地观察、实践操作等。

其次,寻找合适的学习资源。

学习中医养生康复技术需要获取相关的学习资料,如书籍、教学视频、网络资源等。

可以通过图书馆、书店、网络等渠道去找到合适的学习资源。

此外,可以加入相关的学习群体或社区,与同样学习的人进行交流,相互学习和分享经验。

第三,多角度学习。

中医养生康复技术是一个综合性的学科,涉及到中医理论、中药学、针灸推拿、气功等多个方面。

因此,在学习过程中,要多角度、多途径地进行学习。

可以通过学习各个方面的理论知识,了解它们之间的关联和互补,从而全面地掌握中医养生康复技术。

第四,注重实践。

中医养生康复技术是一个实践性很强的学科,光有理论知识是远远不够的。

要通过实践来加深对中医养生康复技术的理解和掌握。

可以学习一些实践操作技巧,如针灸、推拿等,并进行实际操作。

同时,还可以通过参加相关的实践培训课程,向专业人士学习实践技能。

第五,持续学习与反思。

学习中医养生康复技术是一个长期的过程,需要不断地学习和积累经验。

要保持学习的态度,定期进行复习和巩固,及时跟进新的学术研究成果。

同时也要不断地反思自己的学习过程,总结经验和教训,不断提高学习效果。

总之,学习中医养生康复技术需要注重理论学习、实践操作、多角度学习、实践与反思等多个方面的综合应用。

通过有效的学习方法和坚持不懈的努力,相信可以达到学习中医养生康复技术的目标。

《中医养生康复学概论》教学大纲(供医学类及医学相关各专业)前言“治未病”是中医学一贯所倡导的,随着传统的生物医学模式向新的生物·心理,社会医学模式的转变,人们对健康的含义有了新的认识,同时也使医学的社会作用更加广阔。

传统的仅以患者为对象而医疗形式己落后于时代和人们的要求,代之而起的必然是一个以养生保健、临床医疗、康复疗养相结合的整体型医疗形式,这是医学发展的必然,也是社会发展的必然。

这就要求我们所培养的学生不能仅仅是一个治病的医生,同时还应掌握相当多的养生保健、疾病康复方面的知识,树立“防重于治”的观点,从而真正适应新世纪人们对医学的要求。

《中医养生康复学概论》正是根据社会医学发展的趋势,根据人们日益增长的渴望健康与长寿的愿望,同时针对中医学的特点与优势而开设的。

[课程目的]《中医养生康复学》是一门医学基础与临床医学相兼融的学科。

通过本课程的教学,有助于让学生了解中医养生康复学悠久的历史,理解中医养生康复的学术思想、理论体系,并掌握常用的中医养生康复方法,为今后开展预防保健、康复医学打下良好基础。

[课程内容简介]《中医养生康复学》内容主要讲述养生康复学的理论基础、养生康复的自然疗法和中医技术、代表疾病的中医康复治疗。

[教学要求]通过学习,要求学生注意与中医基础理论、诊断技术、药物、方剂以及内、外、妇、儿各科基础知识融会贯通,互相联系,互相参照。

本专业教学时数共30学时。

教学目的要求和教学内容第一章中医养生康复学理论基础第一节绪论[目的要求]1、熟悉养生康复的概念以及学科的研究对象、范围。

2、熟悉养生康复学与其它学科的关系以及现代研究和在世界医学中的地位。

3、了解《中医养生康复学概论》的性质、任务和学习万法[教学内容]1、养生康复的概念、学科的研究对象和范围2、养生康复与其它学科的关系3、养生康复的现代研究和在现代医学中的地位4、《中医养生康复学概论》的性质、任务及其学习方法第二节中医养生、康复学的基本理论[目的要求]1、掌握阴阳、藏象、经络和气血津液以及病因的有关理论;2、掌握顺应四时、形神合一、动静结合等整体观;3、掌握葆精养气和避邪护正的扶正观。