针刺疗法操作规范——头皮针

- 格式:docx

- 大小:20.03 KB

- 文档页数:6

头皮针疗法[FS:CONTENT_START]头皮针疗法(简称头针),是用针刺头皮的某些特定区域以防治疾病的一种方法,是运用祖国医学的针灸学及现代医学的大脑皮层定位理论的一种新型疗法。

具有进针快、捻针快、起针快的「三快」特点。

《灵枢.邪气脏腑病形》说:「十二经脉,三百六十五脉络,其气血皆上于面而走空窍。

」其中督脉「上至风府入属于脑,上巅」;足太阳膀胱经「上额,交巅……从巅入络脑」;手少阳三焦经「系耳后,直上出耳上角」;足少阳胆经「上抵头角,下耳后」;足阳明胃经「循发际至额颅」;足厥阴肝经「上出额与督脉会于巅」;阳跷绕头,「在项中两筋间入脑」;阳维脉绕头「会哑门、风府,复入风池」,亦通脑。

此外,十二经别和十二经筋中,分布于头部者亦多,如手少阳经别,「指天,别于巅」;「足太阳之筋……其直者结于枕骨,上头」;「足少阳之筋……上额角,交巅上」,「手太阳之筋……上颌,结于角」;「手少阳之筋……上乘颌,结于角」;「手阳明之筋……上左角,络头,下右颌」;足阳明之别,「上络头项,合诸经之气」。

这些分布于头的经别、经筋、.络脉都直接或间接地与脑联系。

《素问•脉要精微论》云:「头者,精明之府,头倾视深,精神将惫矣」,亦即髓脑的内在变化,通过经络气血反映于头部。

《灵枢•大惑论》说:「五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精,……上属于脑。

」这就是说,诸脉皆上系于目,会于脑。

头脑是脏腑、经络之气血汇聚的部位,它们在生理上关系密切,病理上也密切相关。

针刺头部*** 区,不仅能疏通气血,调理阴阳,且可系统调节各脏腑的功能,从而治疗全身各种疾病。

【操作方法】一、标准线的定位与主治头针施术部位是按区定穴,联穴划线,以线归经。

标准线分为4个区,共14条。

1.额区(1)额中线:额部正中发际内,自发际上0.5寸,即神庭穴向下针1寸。

属督脉经。

主治神志病及头、鼻、舌、咽喉病等。

(2)额旁1线:额部额中线外侧,直对目内眦角,自发际上o.5寸,即眉冲穴沿经向下针1寸。

医院针灸康复科技术操作规范头针技术[诊疗技术名称]头针技术[简介]头针疗法亦称头皮针,针刺疗法之一。

头针疗法是在头部特定穴区内沿皮针刺以治疗全身疾病的新方法。

是在传统针灸的基础上,结合现代医学关于大脑皮层功能定位的理论,通过近年来的大量临床实践而总结出来的。

[适应症]头针主要适应治疗脑源性疾患,如中风后遗症、五迟、五软、失语、眩晕、耳鸣、舞蹈病等等。

此外,也可治疗腰腿痛、夜尿、三叉神经痛、肩周炎、各种神经痛等常见病多发病。

[禁忌证]1.具有严重器质性疾病和伴有高度贫血患者禁针。

2.患者疲劳、饥饿或精神高度紧张时。

3.有伤面和炎症部位禁针。

4.有习惯性流产的孕妇禁针。

5.小儿囟门未闭合时,头顶腧穴不宜针刺。

[操作规范]1.备齐用物,携至床旁,做好解释,取得病人合作。

2.一般取坐位,根据病情亦可采用平卧或侧卧位。

3.刺激区定位:首先准确定前后正中线和眉枕线二条标准线,然后正确判定所需刺激区。

4.分开头发,充分暴露治疗部位,按常规消毒。

选6-8c m的26-28号毫针,针与头皮约成30°角,沿所选头皮刺激区斜向捻转进针,沿皮下或帽状腱膜下快速推进到该区相应长度后,快速持续捻转,不提插。

刺运动区、感觉区全区时,要按上、中、下三部位各刺1针。

5.捻针时用示指桡侧面与拇指掌侧面夹持针柄,以示指掌指关节连续伸屈,使针体来回快速旋转200次/min 左右,持续捻转2-3min,间隔5-10min,然后用同样的方法再捻转两次即可出针。

也可用低频脉冲电密波刺激,每次通电15-20min。

6.出针时,捻转快速退出,用无菌干棉球揉压针眼1-2min,以防出血。

7.一般每日或隔日1次,7-10次为1疗程。

需要时,休息3-5天后继续第2疗程。

8.操作完毕,安置舒适卧位,整理床单位。

9.清理用物,归还原处[注意事项]1.头部因长有头发,因此尤其须做到严密消毒,以防感染。

2.毫针推进时术者手下如有抵抗感,或患者觉疼痛时,应停止进针,将针身后退,然后改变角度再进针。

头皮针的正确操作方法

正确的头皮针操作方法包括以下步骤:

1. 清洁头皮:用温水和适合的洗发产品清洁头皮,将头皮清洁干净,并用毛巾轻轻擦干。

2. 选择合适的头皮针:根据个人需求选择合适的头皮针,确保针尖锐、干净、无菌。

3. 分区:将头发分区,以便有针对性地处理特定区域。

4. 开始刺激:将头皮针在分区上轻轻刺激,使用适量的力度,并根据个人舒适度调整力度。

可以采用顺时针或逆时针的方式刺激头皮。

5. 节奏和频率:可以采用不同的刺激节奏和频率,例如快速或缓慢的戳刺或按压头皮。

6. 刺激时间:刺激头皮的时间可以根据个人需求和舒适度进行调整,通常建议每次刺激时间约为15-30分钟。

7. 注意事项:在使用头皮针时要小心谨慎,避免过度用力,以免引起头皮创伤。

如果感到疼痛或不适,应立即停止使用。

8. 清理:使用完毕后,将头皮针清洗并消毒,并将其放置在干燥清洁的地方。

请注意,头皮针的使用方法可能因个人需求和产品特性而有所不同。

建议在使用前先阅读和遵循相关产品说明书或咨询专业人士的建议。

头皮针一、概念头皮针又称头针,是针刺头部经络腧穴,以治疗全身病症的方法。

因头部肌肉线薄、血管丰富,在临床上常采用沿皮刺透穴的方法,并结合捻转、提插等手法施术。

二、操作(一)进针法一般选用28—30号毫针,根据治疗需要,常用1一1.5寸者,婴幼儿可用0.5寸毫针点刺。

在进针前。

首先要暴露头皮,分开局部头发,以免刺入发囊而引起疼痛。

在病人体位合适的前提下,取穴定位并进行局部消毒。

1.快速进针法用一手拇、食指尖捏住针体下端(距针尖2cm处),针尖对推进针点,手指尖距头皮约5一l0cm,手腕背屈后,再突然手腕掌屈,利用腕部的一屈一伸,使针尖快速冲进头皮下或肌层,如此可减少进针疼痛。

临床亦可用指切进针,沿皮刺入,但必须快速透皮,进入皮下或帽状腔膜下层(图7—12)。

2.快速推针法进针后,一手拇、食指尖捏住针柄下半部,中指紧贴针体末端,沿皮将针体快速推进至帽状腹膜下层。

本法也可用双手配合操作,即一手拇、食指尖捏住针柄下半部,中指紧贴针体,另一手拇、食指尖轻轻捏住针体近皮处,以免针体弯曲,然后将针体快速沿皮推进至帽状腱膜下层。

3.注意事项进针时务必避开发囊、瘢痕及局部感染处,以免疼痛等。

额、颞部头穴痛感较强,进针时可嘱病人憋气(屏息),深吸气一口,暂停呼吸,进针则无痛感。

针体宜与头皮呈15°—30°角,亦即采用沿皮刺的方法,以免刺入头皮下的肌层或骨膜,引起疼痛和出血。

对头皮坚韧者,推进针体时可稍作捻转,以助推进针体;推针时如发生疼痛或针下有阻力感,应停止继续推进,可将针体退出少许,改变针刺角度和方向,再行推进。

针刺的深浅和方向,应根据治疗要求,并结合患者年龄、体质及其对针刺的耐受程度而决定.(二)针刺手法针体进入帽状腱膜下层之后,术者可采用捻转、提插等手法,激发经气,达到有效刺激量,并根据病症性质和部位,扶正祛邪。

1.快速捻转手法要求针体进入帽状腱膜下层后,在一定深度时固定针体,不能上下移动,一般要求术者肩、肘、腕各关节和拇指固定不动。

头针技术操作规范及注意事项头针技术是指在头皮特定部位针刺的一种治疗技术,适用于脑源性疾病(如中风、呆病等)及痛证等病症的治疗。

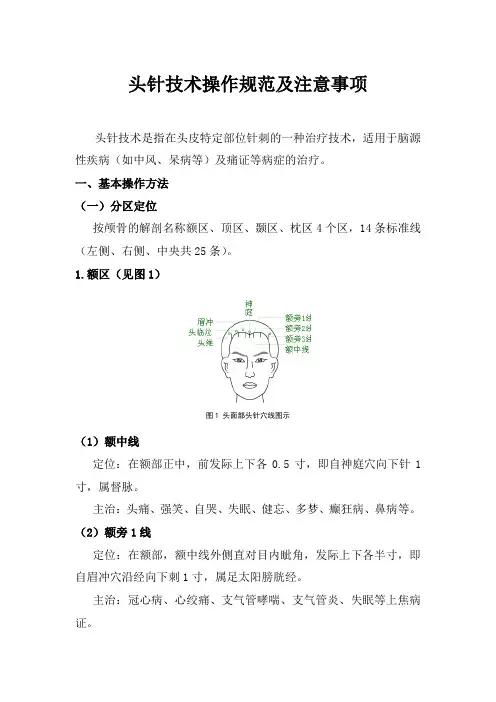

一、基本操作方法(一)分区定位按颅骨的解剖名称额区、顶区、颞区、枕区4个区,14条标准线(左侧、右侧、中央共25条)。

1.额区(见图1)图1 头面部头针穴线图示(1)额中线定位:在额部正中,前发际上下各0.5寸,即自神庭穴向下针1寸,属督脉。

主治:头痛、强笑、自哭、失眠、健忘、多梦、癫狂病、鼻病等。

(2)额旁1线定位:在额部,额中线外侧直对目内眦角,发际上下各半寸,即自眉冲穴沿经向下刺1寸,属足太阳膀胱经。

主治:冠心病、心绞痛、支气管哮喘、支气管炎、失眠等上焦病证。

(3)额旁2线定位:在额部,额旁1线的外侧,直对瞳孔,发际上下各半寸,即自头临泣向下针1寸,属足少阳胆经。

主治:急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、肝胆疾病等中焦病证。

(4)额旁3线定位:在额部,额旁2线的外侧,自头维穴的内侧0.75寸处,发际上下各0.5寸,共1寸,属足少阳胆经与足阳明胃经之间。

主治:功能性子宫出血、阳痿、遗精、子宫脱垂、尿频、尿急等下焦病证。

2.顶区(见图2、图3、图4)图2 头顶头针穴线图示图3 头侧面头针穴线图示图4 头顶及侧面头针穴线图示(1)顶中线定位:在头顶正中线上,自百会穴向前1.5寸至前顶穴,属督脉。

主治:腰腿足病症,如瘫痪、麻木、疼痛、皮层性多尿、小儿夜尿、脱肛、胃下垂、子宫脱垂、高血压、头顶痛等。

(2)顶颞前斜线定位:在头顶侧面,从前顶穴至悬厘穴的连线,此线斜穿足太阳膀胱经、足少阳胆经。

主治:对侧肢体中枢性运动功能障碍。

将全线分5等份,上1/5治疗对侧下肢中枢性瘫痪;中2/5治疗对侧上肢中枢性瘫痪;下2/5治疗对侧中枢性面瘫、运动性失语、流涎、脑动脉硬化等。

(3)顶颞后斜线定位:在头顶部侧面,从百会穴至曲鬓穴的连线,此线斜穿督脉、足太阳膀胱经和足少阳胆经。

主治:对侧肢体中枢性感觉障碍。

头皮针操作流程范文头皮针是一种传统的中医疗法,用于治疗头痛、失眠、神经衰弱等症状。

下面是头皮针操作流程的范文,总字数超过1200字。

操作流程:1.术前准备:a.消毒工作:首先对头皮进行消毒,用75%酒精擦拭头皮,确保术前无细菌感染。

b.准备工具:准备头皮针、酒精棉球、棉签等操作工具,确保术中工具的干净和安全。

2.患者准备:a.解释治疗过程:向患者解释头皮针治疗的原理和方法,让患者了解操作过程,消除顾虑和恐惧感。

b.服用镇静剂:如患者有严重的焦虑和紧张情绪,可以给予一些镇静剂来缓解患者的不适感。

3.操作过程:a.选择穴位:根据患者的症状和体质,选择合适的头皮穴位。

常见的穴位有百会穴、风府穴、印堂等。

b.定位穴位:用手指在患者头皮上摸索并确定穴位的准确位置,标记出来。

c.消毒:用酒精棉球擦拭标记的穴位,确保穴位周围无细菌。

d.针刺:用准备好的头皮针,在标记的穴位上轻轻刺入皮肤,注意力度和角度的掌握,以减少疼痛感。

e.刺激穴位:刺入后用棉签在穴位上轻轻按摩,促进气血流通,并保持针的稳定。

f.观察反应:在操作过程中要注意观察患者的反应,如出现疼痛、头晕、血液流出等异常情况,要及时停止治疗并处理。

g.时间控制:根据每个穴位的特点和患者的反应,决定头皮针的插入时间,一般为15-30分钟。

4.术后处理:a.拔除头皮针:术后慢慢将头皮针从穴位中拔出,注意避免伤害到患者的头皮。

b.按摩穴位:拔除头皮针后,用手指轻轻按摩穴位,促进血液循环和放松头皮。

c.清理伤口:对于有出血的穴位,用无菌纱布轻轻按压穴位,然后处理血液污染物。

d.观察效果:观察患者的症状和反应是否有所改善,如有需要可以进行持续的治疗。

5.注意事项:a.操作技巧:操作人员要具备一定的专业技能和经验,掌握正确的操作方法和技巧。

b.术前评估:在操作前,对患者的病情和体质进行评估,选择合适的穴位和操作方法。

c.个体差异:不同患者对头皮针的耐受性和反应可能不同,操作人员要根据患者的实际情况调整治疗计划。

头皮针简介集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]头皮针疗法头皮针又称头针,是针刺头部经络腧穴,以治疗全身病症的方法。

因头部肌肉浅薄,血管丰富,在临床上常采用沿皮刺透穴的方法,并结合捻转、提插等手法施术。

一、理论基础《素问·脉要精微论篇》指出:“头者,精明之府。

”头为诸阳之会,手足六阳经皆上行于头面。

六阴经中手少阴心经与足厥阴肝经直接行于头面部,所有阴经的经别与其相表里的阳经经脉相合后上达于头面。

督脉上至风府,入脑上巅。

阳维脉至项后与督脉会合。

阳跷脉至项后合于足少阳胆经。

因此,人体的经气通过经脉、经别、皮部等联系集中于头面部。

头皮针14条治疗线也隶属于上述经络之中。

由于经络内连脏腑,外络肢节,沟通内外,贯穿上下,能运行气血,濡养周身,同时又能反映病候,传注病邪。

而头面部是经气汇集的重要部位,所以针刺头皮针治疗线,不仅可疏通气血,调理阴阳,治疗经脉病症,同时也可以治疗脏腑病症。

二、操作技术(一)进针法一般选用28-30号毫针,根据治疗需要,常用寸针,。

在进针前,首先要暴露头皮,分开局部头发,以免刺入毛囊而引起疼痛。

在病人体位合适的前提下,取穴定位并进行局部消毒。

1.快速进针法用一手拇指、食指捏住针体下端,针尖对准进针点,快速进针,使针尖快速冲进头皮下或肌层,如此减少进针疼痛。

2.快速推针法进针后,一手拇指、食指尖捏住针柄下半部,中指紧贴针体末端,沿皮将针体快速推进至帽状腱膜下层。

(二)针刺手法1.快速捻转手法食指呈半屈曲状态,用食指第一节桡侧面和拇指第一节的掌侧面捏住针柄,利用食指掌指关节的伸屈动作,使针体快速旋转。

每分钟使毫针左右捻转达200次左右,持续2-3分钟。

2.抽添手法(1)抽提法:针体进入帽状腱膜下层,针体平卧,用右手拇指、食指紧捏针柄,左手按压进针点处以固定皮肤,用爆发力将针迅速向外抽提3次,然后缓慢地向内退回原处,以紧提慢插为主,是为泻法。

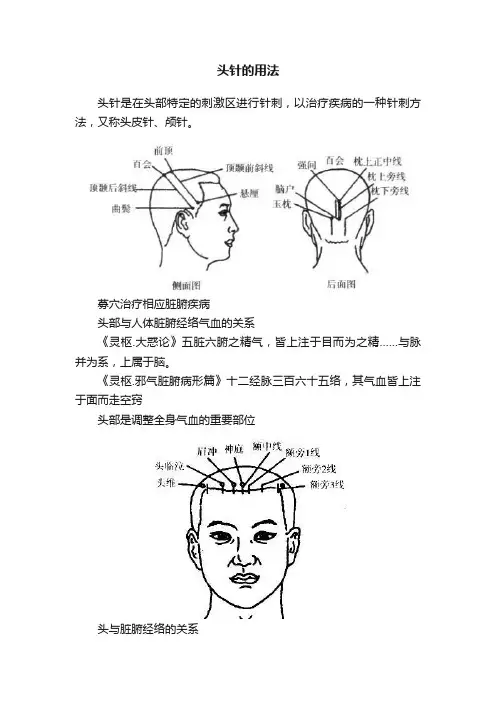

头针的用法头针是在头部特定的刺激区进行针刺,以治疗疾病的一种针刺方法,又称头皮针、颅针。

募穴治疗相应脏腑疾病头部与人体脏腑经络气血的关系《灵枢.大惑论》五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精……与脉并为系,上属于脑。

《灵枢.邪气脏腑病形篇》十二经脉三百六十五络,其气血皆上注于面而走空窍头部是调整全身气血的重要部位头与脏腑经络的关系头部与人体内的脏腑器官及其功能有着密切的关系,头面部是经气汇集的重要部位。

头为诸阳之会,脑为髓海,元神之府,是脏腑经络功能活动的主宰,是调节全身气血的重要部位,。

阳经、心肝经经别针灸治则的近取气街、四海、标本、根结理论现代经络研究,是头针治病的理论依据针尖与头皮呈300左右夹角,快速将针刺入头皮下,当针抵达帽状腱膜下层时,指下感到阻力减少,将针与头皮平行,沿刺激区刺入0.5-1.5寸。

如推进过程中针下有抵抗感,或患者感到疼痛较剧时,应立即停止推进,后退改变角度或重新进针。

头针的行针只捻转不提插。

左右快速旋转达200次/分左右。

一般可持续捻转2-3分,留针20-30分,留针期间每隔5分,重复捻针1次。

如针下无紧涩感,可快速抽拔出针;如紧涩难出,可徐徐捻转出针。

注意起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻,以防出血。

可每日或隔日针刺一次,十次为一疗程,休息5-7天,再作下一疗程头针主要用于脑源性疾病,亦可用于针刺麻醉。

注意事项(一)头皮血管丰富,容易出血,加上头发覆盖,不易及时发现。

因此,必须作到针前严格消毒,针后按压针孔,以防感染。

(二)头针在治疗时刺激较强,故需掌握适当的刺激量,防止晕针。

(三)出针后应清点针数,防止遗漏(四)高热、心力衰竭、病情危重以及婴幼儿囟门尚未完全闭合者,不宜采用头针。

血压过高时,应待稳定后方可行头针治疗。

头针技术操作规范1.范围GB/T21709的本部分规定了头针的术语和定义操作步骤与要求、操作方法、注意事项与禁忌。

本部分适用于头针技术操作。

2.术语和定义下列术语和定义适用于GB/T21709的本部分。

2.1头针(Sca1pAcupuncture)在头皮特定部位针刺的治疗方法,又称头皮针。

2.2平刺法(TranSVerSeNeed1ing)进针时,针体和头皮穴线皮肤呈15。

角左右刺入的刺法,又称沿皮刺或横刺法。

3.操作步骤与要求3.1施术前准备3.1.1针具选择应根据病情和操作部位选择不同型号的毫针。

应选择针身光滑、无锈蚀和折痕、针柄牢固、针尖锐利、无倒钩的针具。

3.1.2穴线选择应根据疾病选用不同的头针穴线治疗,头针穴线定位、主治参见附录A。

应选择患者舒适、医者便于操作的治疗体位。

3.1.4环境要求应注意环境的清洁卫生,避免污染。

3.1.5消毒3.1.5.1针具消毒应选择高压消毒法。

宜选择一次性毫针。

3.1.5.2部位消毒应选用75%乙醇的棉球或棉签在施术部位由中心向外环擦拭。

3.1.5.3术者消毒医者双手应用肥皂水清洗干净,再用75%乙醇消毒棉球擦拭。

3.2施术方法3.2.1进针角度一般宜在针体与皮肤呈30。

角左右进针,然后平刺进入穴线内。

3.2.2快速进针将针迅速刺入皮下,当针尖达到帽状腱膜下层时,指下感到阻力减小,然后使针与头皮平行,根据不同的穴线刺入不同的深度。

3.2.3进针深度进针深度宜根据患者的具体情况和处方要求而决定。

一般情况下,针刺入帽状腱膜下层后,使针体平卧,进针3cm左右为宜。

3.2.4行针3.2.4.1捻转在针体进入帽状腱膜下层后,术者肩、肘、腕关节和拇指固定不动,以保持毫针相对固定。

食指第一、二节呈半屈曲状,用食指第一节的楼侧面与拇指第一节的掌侧面持住针柄,然后食指掌指关节做伸屈运动,使针体快速旋转,要求捻转频率在200次/分钟左右,持续2~3分钟。

3.2.4.2提插手持毫针沿皮刺入帽状腱膜下层,将针向内推进3cm左右,保持针体平卧,用拇、食指紧捏针柄进行提插,指力应均匀一致,幅度不宜过大,如此反复操作,持续3~5分钟。

头针技术操作规程【目的】头针是在头部特定的刺激区域用针刺防治疾病的一种方法,临床常用于脑源性疾患,如瘫痪、麻木、失语、眩晕、耳鸣、舞蹈病等。

【用物准备】治疗盘、无菌毫针、电针仪、无菌干棉球、棉签、0.5%碘伏、弯盘等。

【操作程序】一、备齐用物,携至床旁,做好解释,取得病人合作。

二、患者取坐位或卧位,分开头发,常规消毒。

三、根据病情,选择相应的针刺方法。

1、快速进针:针尖与头皮呈 30°左右夹角,快速刺入皮下或肌层,然后沿刺激区快速推进(不捻针)到相应的深(长)度(或用捻转法进针)。

2、快速捻转:术者肩、肘、腕关节、拇指固定,食指半屈曲状,用拇指第一节的掌侧面与食指第一节的桡侧面捏住针柄,然后以食指指掌关节不断伸屈,使针体来回快速旋转200 次/分,每次左右旋转各两转左右。

捻转持续约 0.5~1 分钟,然后静留针 5~10 分钟再重复捻转,用同样的方法在捻转两次。

也可用电针仪代替手捻进行治疗。

3、在针刺及捻针过程中,密切观察有无晕针、滯针等情况。

如出现意外,紧急处理。

4、起针:如针下无沉紧感,可快速抽拔出针,也可缓缓出针,起针后必须用消毒干棉球按压针孔片刻,以防出血。

最后检查针数,以防遗漏。

5、操作完毕,安置舒适卧位,整理床单位。

6、清理用物,归还原处。

【注意事项】1、头部因长有头发,因此尤其须做到严密消毒,以防感染。

2、毫针推进时术者手下如有抵抗感,或患者觉疼痛时,应停止进针,将针身后退,然后改变角度再进针。

3、由于头针的刺激较强,刺激时间较长,术者须注意观察患者表情,以防晕针。

4、对脑溢血患者,须待病情及血压稳定后方可做头针治疗。

凡并发有高热、心力衰竭等症时,不宜立即采用头针。

针刺疗法操作规范——头皮针【概述】头皮针法又称头针法,是通过刺激头部发际区域的特定部位治疗疾病的一种疗法。

头皮针法早在20世纪50年代就有人提出,但真正在临床上推广则在70年代以后。

通过大量病人的治疗,证明头皮针法不仅方法简便安全,而且对脑部引起的多种疾病有独特的效果。

和体针取穴不同,头皮计穴位有着六大不同的体系,且各有特点。

主要的为头皮针穴名标准化方案、焦顺发头皮针穴名体系和方云鹏头皮针穴名体系三家。

其中头皮针穴名标准化方案为目前国际上通用的标准,但对初学者来说,掌握上有一定难度。

而实际,临床上,以山西焦顺发所提出的头皮针穴位影响较大,且取穴方法简便,特别适合于初学者,故本节仅介绍焦顺发头皮针穴名体系,头皮针穴名标准化方案则作为课外部分附于本节之后,供有兴趣的读者参考。

现将主要头皮针穴介绍如下:在取穴之前,首先要明确前后正中线和眉枕线的部位。

前后正中线:眉间和枕外粗隆顶点下缘连线。

眉枕线:眉中点上缘和枕外粗隆顶点的头侧面连线。

运动区上点在前后正中线的中点向后移0.5厘米处,下点在眉枕线和鬓角发际前缘相交区(若鬓角不明显者,可从颧弓中点向上引一垂直线,将此线与眉枕线交点前0.5厘米处作为点),上下两点的连线即为运动区。

主治:运动区上互乃,治疗对侧下肢瘫痪;运动区中2/5,治疗对侧上肢瘫痪;运动区下2/5,治疗对侧中枢性面瘫、运动性失语、流涎。

感觉区自运动区后移工.5厘米的平行线,即为感觉区。

主治:感觉区上1/5,治疗对侧腰腿疼痛、麻木、感觉异常;感觉区中2/5,治疗对侧上肢疼痛、麻木、感觉异常;感觉区下2/5,治疗对侧面部麻木、疼痛,偏头痛。

舞蹈震颤控制区自运动区向前移1.5厘米的平行线即为本区。

主治:舞蹈病、震颤麻痹。

晕听区从耳尖直上1.5厘米处,向前及向后各引2厘米的水平线,共长4厘米,即为本区。

主治:眩晕、耳鸣、听力减退。

足运感区在前后正中线的中点旁开左右各1厘米,分别向后引平行于中线的3厘米长的直线。

***中医院头针技术操作规范头针技术是指在头皮特定部位针刺的一种治疗技术,适用于脑源性疾病(如中风、呆病等)及痛证等病症的治疗。

一、基本操作方法(一)分区定位按颅骨的解剖名称额区、顶区、颞区、枕区4个区,14条标准线(左侧、右侧、中央共25条)。

1.额区(见图1)图1 头面部头针穴线图示(1)额中线定位:在额部正中,前发际上下各0.5寸,即自神庭穴向下针1寸,属督脉。

主治:头痛、强笑、自哭、失眠、健忘、多梦、癫狂病、鼻病等。

(2)额旁1线定位:在额部,额中线外侧直对目内眦角,发际上下各半寸,即自眉冲穴沿经向下刺1寸,属足太阳膀胱经。

主治:冠心病、心绞痛、支气管哮喘、支气管炎、失眠等上焦病证。

(3)额旁2线定位:在额部,额旁1线的外侧,直对瞳孔,发际上下各半寸,即自头临泣向下针1寸,属足少阳胆经。

主治:急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、肝胆疾病等中焦病证。

(4)额旁3线定位:在额部,额旁2线的外侧,自头维穴的内侧0.75寸处,发际上下各0.5寸,共1寸,属足少阳胆经与足阳明胃经之间。

主治:功能性子宫出血、阳痿、遗精、子宫脱垂、尿频、尿急等下焦病证。

2.顶区(见图2、图3、图4)图2 头顶头针穴线图示图3 头侧面头针穴线图示图4 头顶及侧面头针穴线图示(1)顶中线定位:在头顶正中线上,自百会穴向前1.5寸至前顶穴,属督脉。

主治:腰腿足病症,如瘫痪、麻木、疼痛、皮层性多尿、小儿夜尿、脱肛、胃下垂、子宫脱垂、高血压、头顶痛等。

(2)顶颞前斜线定位:在头顶侧面,从前顶穴至悬厘穴的连线,此线斜穿足太阳膀胱经、足少阳胆经。

主治:对侧肢体中枢性运动功能障碍。

将全线分5等份,上1/5治疗对侧下肢中枢性瘫痪;中2/5治疗对侧上肢中枢性瘫痪;下2/5治疗对侧中枢性面瘫、运动性失语、流涎、脑动脉硬化等。

(3)顶颞后斜线定位:在头顶部侧面,从百会穴至曲鬓穴的连线,此线斜穿督脉、足太阳膀胱经和足少阳胆经。

主治:对侧肢体中枢性感觉障碍。

针刺疗法操作规范——头皮针

【概述】

头皮针法又称头针法,是通过刺激头部发际区域的特定部位治疗疾病的一种疗法。

头皮针法早在20世纪50年代就有人提出,但真正在临床上推广则在70年代以后。

通过大量病人的治疗,证明头皮针法不仅方法简便安全,而且对脑部引起的多种疾病有独特的效果。

和体针取穴不同,头皮计穴位有着六大不同的体系,且各有特点。

主要的为头皮针穴名标准化方案、焦顺发头皮针穴名体系和方云鹏头皮针穴名体系三家。

其中头皮针穴名标准化方案为目前国际上通用的标准,但对初学者来说,掌握上有一定难度。

而实际,临床上,以山西焦顺发所提出的头皮针穴位影响较大,且取穴方法简便,特别适合于初学者,故本节仅介绍焦顺发头皮针穴名体系,头皮针穴名标准化方案则作为课外部分附于本节之后,供有兴趣的读者参考。

现将主要头皮针穴介绍如下:

在取穴之前,首先要明确前后正中线和眉枕线的部位。

前后正中线:眉间和枕外粗隆顶点下缘连线。

眉枕线:眉中点上缘和枕外粗隆顶点的头侧面连线。

运动区

上点在前后正中线的中点向后移0.5厘米处,下点在眉枕线和鬓角发际前缘相交区(若鬓角不明显者,可从颧弓中点向上引一垂直线,将此线与眉枕线交点前0.5厘米处作为点),上下两点的连线即为运动区。

主治:运动区上互乃,治疗对侧下肢瘫痪;运动区中2/5,治疗对侧上肢瘫痪;运动区下2/5,治疗对侧中枢性面瘫、运动性失语、流涎。

感觉区

自运动区后移工.5厘米的平行线,即为感觉区。

主治:感觉区上1/5,治疗对侧腰腿疼痛、麻木、感觉异常;感觉区中2/5,治疗对侧上肢疼痛、麻木、感觉异常;感觉区下2/5,治疗对侧面部麻木、疼痛,偏头痛。

舞蹈震颤控制区

自运动区向前移1.5厘米的平行线即为本区。

主治:舞蹈病、震颤麻痹。

晕听区

从耳尖直上1.5厘米处,向前及向后各引2厘米的水平线,共长4厘米,即为本区。

主治:眩晕、耳鸣、听力减退。

足运感区

在前后正中线的中点旁开左右各1厘米,分别向后引平行于中线的3厘米长的直线。

共两条。

主治:对侧下肢疼痛、麻木、瘫痪。

视区

从旁开前后正中线1厘米的平行线与杭外粗隆水平线的交点开始,向上引4厘米的垂直线,即是该区。

主治:皮层性视力障碍,白内障。

平衡区

沿枕外粗隆水平线,旁开前后正中线3.5厘米,向下引垂直线4厘米,即为本区。

主治:小脑损害引起的平衡障碍。

上面7个头皮针刺激区在临床上最为常用,另外尚有血管舒缩区、言语二区、言语三区、运用区、胃区、胸腔区和生殖区等7个区,因不太常用,故略而不论。

【器具药物】

头皮针一般选用28~30号1.5~2寸长的不锈钢毫针,初学者进针有困难可选用1寸针。

小儿则用0.5~l寸针。

【操作方法】

正确取定头皮针刺激部位对治疗效果有重要影响。

初学者应用卷尺精确测定,并用龙胆紫药水作好标记。

然后嘱病人取正坐位,分开局部头发(男性病人如有可能应理成光头),进行彻底消毒。

进针法

在进针时要避开发囊、瘢痕及局部感染处,以免引起疼。