琅邪王氏世系演变图志

- 格式:doc

- 大小:813.00 KB

- 文档页数:19

王氏起源:宰相世家江左望族----琅琊王王氏起源:宰相世家江左望族----琅琊王琅邪王秦朝时,王氏得姓后18世王离,继承祖辈王翦、父辈王贲之志,为秦王朝效忠。

秦末,天下大乱,诸侯割据,军阀混战。

秦二世二年(前208),秦朝大将章邯镇压了陈胜、吴广起义后,率兵20万渡过黄河;又调大将王离统帅20万大军进攻反叛的赵国。

王离打下邯郸,围赵军于巨鹿,赵王歇及张耳皆困巨鹿。

赵求救于楚、齐、魏、燕。

楚怀王以宋义为上将军,项羽为次将,范增为末将,率楚军主力5万人救赵。

行至安阳,宋义屯兵不进;十一月,项羽斩宋义。

怀王乃命项羽为上将军。

十二月,陈馀兵败。

齐将田都、燕将臧荼、赵将张敖等皆不敢战。

项羽遣英布、蒲将军以2万兵渡过黄河,断绝秦军甬道;然后亲率楚军渡过漳水,令“沉船、破釜甑、烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心”(《史记·项羽本纪》)。

楚军以迅雷不及掩耳之势直奔巨鹿,断绝秦军粮道,包围了王离;楚军士气振奋,越打越勇。

经过九次激烈交锋,秦军统帅王离被俘后自杀。

此战载入史册。

王离生有二子:王元、王威。

敌国将领的后代——王元为了躲避汉朝追查,远迁山东琅琊;其弟王威仕汉任扬州剌史,称为太原王氏之祖。

王元为琅邪王氏始祖,所迁之地为琅邪皋虞城(今山东即墨)。

西汉时,王元四世孙王吉为谏议大夫、经学名家,王吉祖孙三代,“有累世之美”称号,开创了琅琊王氏显贵的先河。

魏晋南北朝时,一家正传六十二人,三公令仆五十余人,侍中八十人,吏部尚书二十五人。

”历代史家称述琅琊王氏“簪缨不替”,“冠冕不替”。

琅琊王氏被称之为一等门阀士族。

琅琊王氏王元以下世系:19世元——立——中书令藏——御史大夫邑——光禄大夫达节—御史章——太守咸——淮陵侯霸——议郎经——郡守龚——觉贤孝——朗属湛(子:祥、览)——光禄大夫览——长史裁——郡公茂宏:东晋元帝渡江中兴功臣——洽——兰田县侯怀祖——简公继美:晋名臣,乌衣王氏首——坦之——40 太常季池——太守茂仁——刺史彦猷——广阳侯囧——忠公神念——45 永宁公僧辩:北齐江州司马大都督景陵太守,司徒,太尉尚书,左仆射,太子太师,从祀武威王庙,事迹载《梁书》。

山东琅琊临沂世系(王伯飞整理)山东琅邪王氏临沂世系太子晋(河南)一宗敬一凤一覃一渠一丰一芝一亿一错一墳一渝一恢一亢一颐一翦,王翦一戊一离一(迁居琅琊)元一忠一浑一曜一袭。

王袭一王吉一王骏一王崇、王游;王游生王望、王晦,王晦一王扶、王扔,王骏长子王崇一王遵一王时(早世)、王音;王袭次子王吉,字子陽,汉代,明经举,賢良方正,为临邛令,后举孝廉,为昌邑尉,任諫大夫,谢病归居阜虞,徙臨沂都乡南仁里,元帝即位后,遣使微之道,病卒时七十七岁。

琅邪诸葛豐为他写墓誌,配刘氏生二子:王崧、王骏。

王骏,字伟山,汉御史大夫,即左右相,配貢氏生二子:王崇、王游。

王望是王游的长子,王望,字慈卿,琅邪人。

明经为部,汉光武时,为青州刺史(见沂州志)。

王游次子王晦字含初,躬耕不任,配诸葛氏,生二子:王扶、王扔。

王吉一王骏一王祟、王游,王崇一遵一王音一王仁一王誼一王雄一王浑、王乂,王浑一王戎、王衣。

王音生王仁,王仁生王谊,王谊生王雄,王雄,字元伯,《三国志.崔林传》,少有东莱刘岱同举茂才,历任三县政,成人和迁涿州太守,建安初一诏为散骑常侍,幽州刺史,乌丸校尉,七十五卒,(见沂州志)配卢江何氏生二子:王浑、王乂;继陈郡谢氏生一子:王鋻,一女嫁宛陵侯诸葛瑾,王鋻过继从弟王薰为后代。

王雄长子,王浑,字长源,少有才望,曹操辟为丞相军事,历任凉州耕史,魏受禪拜尚书令,六十八岁卒,葬在沂州,配孟氏生一个儿子,王戎,妾生一子:王衣、一女嫁蔡州刺史叶隧。

王音儿子王仁,字周望,少修清节,汉,元嘉初,举茂才,历青州刺史;葬神峯山<见山东省志>配茂才郑元女儿,有賢行,生了四个儿子:王谊,字克正、王叡,字通耀、王典,字臣伟、王融,字景彰。

王仁长子,王谊,字克正,汉,左中郎,配卡氏生子一雄,王雄次子王乂,字叔元,以才勇知名,魏.北平将军,七十一岁卒,葬洛城,配羊氏生四个儿子:王衍、王愔、王诩、王澄,王愔过继给从弟王鉴为后。

王仁次子,王叡一王薰一王鉴一王愔,王薰,字元香,因父被害,终身不仕,配和氏无后代,继从兄王雄幼子王鉴为嗣子。

王家世系图“君到山西来,才知故乡事。

”炎黄子孙讲究寻祖认宗,山西常常是绕不过的血脉之源。

在古城太原市郊的晋祠内,有一个外观普通甚至略显狭小的子乔祠,游人很容易将其忽略。

但若王姓之人来此,总免不了要焚香祭拜,因为子乔祠是王氏始祖之宗祠,是天下众多王姓华人“根”之所在。

开宗始祖太子晋千里溯源登缑山,开宗祖地谒河南。

女皇清帝御碑古,太子升天史迹斑。

衍派始祖王翦衍派频阳祖地行,翦公三代仰威名。

智平六国圆秦梦,德被来昆百世荣琅琊始祖王元琅琊祖地访皋虞,汉载王元避此隅。

立族临沂成首望,百人拜相世间无太原始祖王威太原祖地拜王威,刺史扬州德望归。

祁县晋阳绵胄裔,孙枝犹向盛唐挥。

开闽始祖王审知开闽祖地古光州,固始三龙姓字留。

扶国匡天丝路启,五洲两岸翼孙谋开闽始祖王潮开闽祖地古光州,固始三龙姓字留。

扶国匡天丝路启,五洲两岸翼孙谋开闽始祖王审邽开闽祖地古光州,固始三龙姓字留。

扶国匡天丝路启,五洲两岸翼孙谋三槐始祖王祐三槐祖地溯莘城,堂号煌煌出汴京。

树比公候阴德报,千秋王祐著贤名我们列出由周灵王太子晋即王子晋至琅琊王氏——固始王氏、开闽王氏、福州王氏、上虞王氏、平溪王氏、庆阳王氏、三槐堂王氏、新安王氏的传承世系一线表,则是:王子晋——王宗敬(宗恭)——王森(王凤)——王斌(王彬、王覃)——王昇(王渠)——王昱(王宥、王丰)——王硕(王芝)——王景(王荣、王亿)——王错——王贲(王愤)——王谕(王渝)——王息——王恢——王永(名元、王亢)——王颐(以上为东周即春秋、战国时代)——王翦(秦)——王贲(王墳、秦)——王离(秦)——王元(秦、汉)——王谆(王诚,西汉)——王渊(西汉)——王吉(西汉)——王骏(西汉)——王崇(西汉)——王昇(王遗、王霸,汉)——王遵(东汉)——王音(东汉)——王仁(东汉)——王书(东汉)——王融(东汉)——王览(东汉、魏、西晋)——王裁(西晋)——王导(由西晋入东晋)——王洽(东晋)——王珣(东晋)——王昙首(南朝宋)——王僧绰(南朝宋)——王俭(南朝齐)——王骞(南朝梁)——王规(南朝梁)——王褒(由南朝梁入北朝周)——王鼒(隋)——王弘直(唐)——王方庆(名王綝,以字行,唐)……由王方庆一支又分出七支——一、固始王氏一支:王方庆(唐)——王晔(固始王氏始祖,唐)……二、开闽王氏一支:王方庆(唐)——王晔(固始王氏始祖,唐)——王友(又作王友名,唐)——王玉(又作王蕴玉、王卞,唐)——王恁(唐)——王审知(开闽王氏始祖,唐、五代十国)……三、福建福州王氏一支:王方庆(唐)——王曒(唐)——王宠(唐)——王仲连(唐)——王绍(唐)——王玙(唐)——王及(唐)——王鐬(唐)——王搏(唐)——王倜、王倓(福建福州派,五代十国)、王伦(江西安成派,五代十国)……四、三槐堂王氏一支:王方庆(唐)——王曒(唐)——王宠(唐)——王仲连(唐)——王绍(唐)——王玙(唐)——王及(唐)——王鐬(唐)——王搏(唐)——王言(五代十国,后汉)——王彻(《宋史》作王彻,《旧五代史》作王沏,五代十国,后周)——王祐1;審知公:“860-925”:字信通。

王氏大成世系表之二19至33世:琅琊王氏(元、音、览)19世:元。

离长子,初为临淄令,后为避秦乱,迁琅琊后徙临沂,称“琅琊王氏始祖”。

20世:忠。

元子,秦子婴散侍,子婴降避乱于梁,仕汉为后将军。

21世:浑。

忠子,字元仲,汉睢阳候,子:曜、晖、皎。

22世:曜。

浑长子,字明德,汉秦州牧。

23世:袭。

曜长子,字公武。

汉武帝时为秋官拜中书监,元封二年出守太原加后将军,子:广、吉。

24世:吉。

袭次子,字子阳。

汉宣帝封为谏议大夫。

子:崧、骏。

25世:骏。

吉次子,字伟宣(亦传伟山),元帝朝谏议大夫。

子:崇、遊。

26世:崇。

骏长子,字德礼,成帝朝为大司空、扶平侯。

27世:遵。

崇子,字伯业,汉中郎将、义乡侯。

子:旹、音。

28世:音。

遵次子,字少元。

大将军掾。

子:安、书。

29世:书。

音次子。

30世:荪。

仕东汉为中大夫。

31世:仁。

荪子,字周望,一字振之后,后汉青州剌史。

子:典、睿、谊、融。

32世:融。

仁四子,字巨伟,一字景彰。

明经史屡辟不就。

子:祥、览。

33世:祥,融长子,生五子:王肇、王夏、王馥、王烈、王芬。

览。

融次子,官清河太守、光禄大夫,拜太子太保。

生六子:裁、基、会、正、彦、琛。

34至61世:江左王氏(裁、导、摶)34世:裁,览长子,字士初,晋镇军司马。

配魏氏子三:导、颖、敞。

35世:导(276~339),字茂宏,丞相,配曹氏子四,继雷氏子二:悦、恬、洽、协、劭、荟;36世:洽(323~358),导三子,字敬和,晋中书令,导诸子中最著名,升平二年(358)卒于官,年三十六。

配刘氏继桓氏荀氏子二、侧室内子一:珣、含、珉。

37世:珣,字元琳,东晋(349—400)金陵人,晋散骑常侍。

配谢氏子五:弘、虞、柳、孺、昙首。

38世:昙首(394~430),晋太子詹事,宋元嘉七年(430)卒,配谢氏继蔡氏郑氏,子二:僧绰、僧虔。

39世:僧绰,南朝宋(423—453)金陵人,宋侍中袭豫宁侯。

配刘氏徐氏,子二:俭、逊。

40世:俭(452~489),字仲宝,字仲宝,齐中书监进爵南昌县公。

中华第一望族:琅琊王氏的崛起!——汤汇、南溪、古碑、白塔琅琊王氏的调查报告在中国王姓中,太原、琅琊二系,是一世祖晋公下两支最大的旺族,历史上就有太原、琅琊门第之争,各自宰相辈出,官宦林立。

太子晋18世孙王离生二子,长子王元避难山东,始为琅琊王氏始祖。

次子王威,传承太原,始为太原王氏始祖。

一般理解,琅琊王氏多在山东,或从山东迁出。

但是事实并非如此。

经过我们对金寨有关王氏的调查发现,琅琊王氏人口在金寨约占50%左右,而且大多是从江西、湖北、皖东南迁来。

金寨有这么多的琅琊王氏后裔,基本都是54世祖(有的作49世)王壁的后裔。

王壁生于唐武宗会昌乙丑(845)年,曾任淮南节度判官,兵部尚书,加金紫光禄大夫,晚年定居安徽祁门县。

壁公生九子:思聪、思联、思仲、思茂、思会、思悰、思经、思谅、思谦。

他们兄弟九人共生二十三个儿子,分别在安徽、湖北、江西各地各立门户。

一、白塔畈乡的白塔畈王氏4月26日,我们到金寨东北隅的白塔畈调研得知,该宗王氏就是琅琊王氏壁公的三子思仲的后裔。

明末清初从潜山迁来,在白塔畈居住集中,人口繁多,是当地王氏大户。

与霍邱、霍山有直接的世系关系,2002年当地三王合一王统续时,人丁就有四、五万人,历史文化背景也相当丰富。

详细情况本刊已在第一期作了报道。

二、汤汇镇的汤汇王氏5月25日上午,本会常务理事王宣国、王东海、王福礼、王科孝和南溪的王才茂、王宏应、王宝正、王超等一行来到汤汇镇汤汇村,对汤汇王氏的渊源关系和世系传承进行了调查研究。

汤汇王氏理事、汤汇中学校长王际宽与本宗王际亭、王宇、王显正、王显道、王显文等宗亲给予热情地接待。

我们先在王际亭老人家里查看了民国年间修的老譜和1983年修的新譜。

据譜序记载:汤汇王氏系琅琊王氏53世壁公的第九子谦公的后裔。

璧公幼年有节,好读书,由杭迁祁门北隅。

置乱世累立战功,其兄搏进奏京师,授镇东节度判官,时搏遇害,璧痛恨饮泣,勉力从戎,军功盖伟,加授金紫光禄大夫、检校兵部尚书。

新安琅琊王⽒世系表

灵王太⼦姬晋世系:(1—18)

姬晋→王宗敬→王森→王彬→王升(sheng)→王宥→王硕→王错→王贡→王谕→王息→王恢→王永→王颐→王翦→王贲→王离→王元琅琊王⽒世系:(18—29)王元→王诚→王渊→王吉→王骏→王崇→王尊→王仁→王融→王览→王裁→王导江左王⽒世系:(29—48)王导→王恰→王珣→王昙⾸→王僧绰→王俭→王骞→王规→王褒→王鼒(zi)→王宏直→王綝(lin)→王曒→王宠→王仲连→王绍→王玙→王乂(yì)→王釒戚→王壁新安王⽒世系:(48—67)王壁→王思谦→王敬逸→王华→王安→王⽂颢→王守龄→王⼗⼋→王六⼆→王七七→王千三→王细九→王庆七→王德三→王尚⼀→王选⼀→王美三→王⼭⼀→王青⼆→王芳四义桥王⽒世系:(67—89)王芳四→王绍忠→王龙海→王洞辉→王⽇堂(星堂)→王万珍→王彦思→王重舜→王世应→王宗远→王家诚→王茂琪→王荣唕→王华蓬→王永禄→王邦星→王宪智→王⽂思→王武淦→王忠圣→王紫雹→王阁领→王晓刚附:义桥王⽒字辈芳绍龙辉⽇,万彦重世宗。

家茂荣华永,邦宪⽂武忠。

紫阁图书耀,青缃德泽隆。

祥光绵亿代,孝义仰⾼风。

中华琅琊王氏通谱(一)木有本,水有源。

通谱之叙,即为寻本求源也。

由此,上统下系,条分缕晰,代代传承,叙之于宗谱,以激励后人。

一、由谱学研究谈到琅琊王氏与太原王氏衍变发展源流从大的范畴讲,谱学是史学的一个分支或一种补充和发展;在某些方面,谱学研究又是史学研究的基础。

譬如,《世本》、《史记·世表》、《新唐书·宰相世系表》和《二十四史》中的许多志、表、纪和人物传记,史官除了取自当时国家流行的档案材料和对当时时事的考察采撷外,有不少来自当时的谱牒。

因此,从这个意义上讲,修谱是一件十分有意义的事,必须严肃而认真地去做。

也就是说,修谱工作的开展,应以对历史认真负责的态度,对历史资料进行广泛搜集、整理、比较、考证、甄别,从而做到去伪存真,去粗取精,使之最大限度地符合历史真实。

在这一工作进程中,当正史即国史与谱牒发生矛盾的时候,当然要以正史为主,但要找出原因。

这又不是绝对的。

因为有时正史记载是依据谱牒而叙述,因此,在正史、谱牒与新发现的文物史料以及历史上的记载与碑版等实物记载在诸如辈份和生卒年月差别较大、重名人物发生矛盾时,就需要认真审视对待了。

从特定意义讲,谱牒虽对正史有所补充和发展,但毕竟不同于正史。

一般官修的正史记载,史官除了对皇族和礼仪有所忌讳外,对一般人物立传,大多比较真实可信;而在谱牒撰修方面,则往往出现为亲者讳或因避祸而语焉不详,并且拉名人入谱的现象也时有发生。

所以,在撰修过程中,就要认真甄别其真伪了。

再就是有些谱牒的撰修者和研究者,因受文化水平和史料限制,往往对历史时代的变迁和郡望的形成没弄明白,所以改变了历史,把郡望形成和姓氏源流先后次序弄颠倒了。

譬如,有关琅琊王氏与太原王氏的关系问题,本来史有所征,已成定论。

查史籍,秦王嬴政统一天下,号称始皇帝,全国划分为三十六郡。

嗣后,汉朝开国,始有郡望。

那时,随着儒家经学的发展,所谓琅琊王氏、太原王氏,只有在那种特定的历史时代和情况下才开始出现。

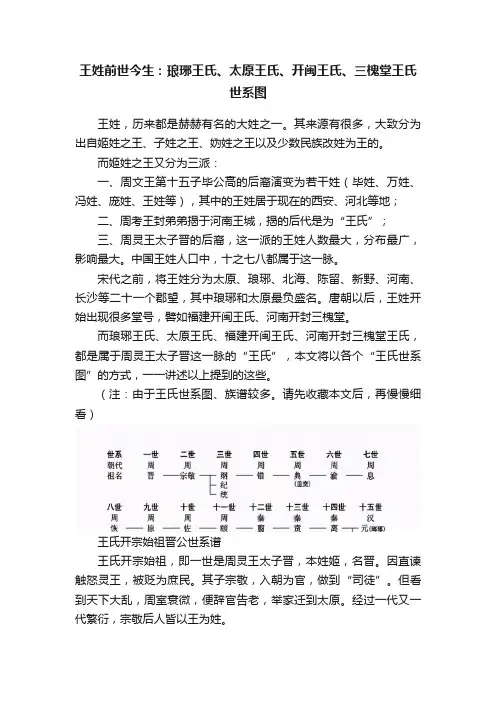

王姓前世今生:琅琊王氏、太原王氏、开闽王氏、三槐堂王氏世系图王姓,历来都是赫赫有名的大姓之一。

其来源有很多,大致分为出自姬姓之王、子姓之王、妫姓之王以及少数民族改姓为王的。

而姬姓之王又分为三派:一、周文王第十五子毕公高的后裔演变为若干姓(毕姓、万姓、冯姓、庞姓、王姓等),其中的王姓居于现在的西安、河北等地;二、周考王封弟弟揭于河南王城,揭的后代是为“王氏”;三、周灵王太子晋的后裔,这一派的王姓人数最大,分布最广,影响最大。

中国王姓人口中,十之七八都属于这一脉。

宋代之前,将王姓分为太原、琅琊、北海、陈留、新野、河南、长沙等二十一个郡望,其中琅琊和太原最负盛名。

唐朝以后,王姓开始出现很多堂号,譬如福建开闽王氏、河南开封三槐堂。

而琅琊王氏、太原王氏、福建开闽王氏、河南开封三槐堂王氏,都是属于周灵王太子晋这一脉的“王氏”,本文将以各个“王氏世系图”的方式,一一讲述以上提到的这些。

(注:由于王氏世系图、族谱较多。

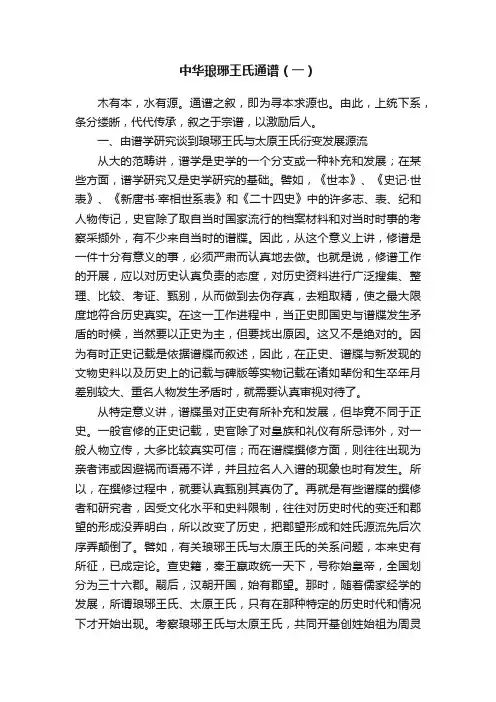

请先收藏本文后,再慢慢细看)王氏开宗始祖晋公世系谱王氏开宗始祖,即一世是周灵王太子晋,本姓姬,名晋。

因直谏触怒灵王,被贬为庶民。

其子宗敬,入朝为官,做到“司徒”。

但看到天下大乱,周室衰微,便辞官告老,举家迁到太原。

经过一代又一代繁衍,宗敬后人皆以王为姓。

第十二世,就是大名鼎鼎的秦国大将军——王翦,善于用兵,平定燕赵楚三国。

其子王贲,其孙王离,也是秦国名将。

而到了第十五世,王离的两个儿子:王元、王威。

自从王离兵败,王元率族人迁徙至琅琊,是为琅琊王氏的始祖。

而王威做了西汉扬州刺史,受封于太原,是为太原王氏的始祖。

太原王氏太原王氏世系图太原王氏,演化为两个分支:祁县王氏、晋阳县王氏。

前几个段落中有说到,王离其中一个儿子王威,是太原王氏的始祖。

不过,有些史学家认为,王威的后代王霸才是“太原王氏”的始祖。

王威至王霸之间的传承关系是这样的:王威——王立——王臧——王邑——王翁儒——王禁——王章——王益——王霸。

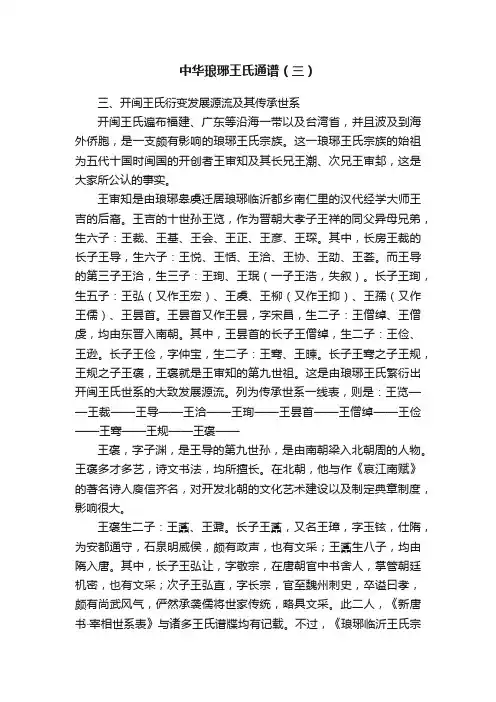

中华琅琊王氏通谱(三)三、开闽王氏衍变发展源流及其传承世系开闽王氏遍布福建、广东等沿海一带以及台湾省,并且波及到海外侨胞,是一支颇有影响的琅琊王氏宗族。

这一琅琊王氏宗族的始祖为五代十国时闽国的开创者王审知及其长兄王潮、次兄王审邽,这是大家所公认的事实。

王审知是由琅琊皋虞迁居琅琊临沂都乡南仁里的汉代经学大师王吉的后裔。

王吉的十世孙王览,作为晋朝大孝子王祥的同父异母兄弟,生六子:王裁、王基、王会、王正、王彦、王琛。

其中,长房王裁的长子王导,生六子:王悦、王恬、王洽、王协、王劭、王荟。

而王导的第三子王洽,生三子:王珣、王珉(一子王浩,失叙)。

长子王珣,生五子:王弘(又作王宏)、王虞、王柳(又作王抑)、王孺(又作王儒)、王昙首。

王昙首又作王昙,字宋昌,生二子:王僧绰、王僧虔,均由东晋入南朝。

其中,王昙首的长子王僧绰,生二子:王俭、王逊。

长子王俭,字仲宝,生二子:王骞、王暕。

长子王骞之子王规,王规之子王褒,王褒就是王审知的第九世祖。

这是由琅琊王氏繁衍出开闽王氏世系的大致发展源流。

列为传承世系一线表,则是:王览——王裁——王导——王洽——王珣——王昙首——王僧绰——王俭——王骞——王规——王褒——王褒,字子渊,是王导的第九世孙,是由南朝梁入北朝周的人物。

王褒多才多艺,诗文书法,均所擅长。

在北朝,他与作《哀江南赋》的著名诗人庾信齐名,对开发北朝的文化艺术建设以及制定典章制度,影响很大。

王褒生二子:王鼒、王鼐。

长子王鼒,又名王璋,字玉铉,仕隋,为安都通守,石泉明威侯,颇有政声,也有文采;王鼒生八子,均由隋入唐。

其中,长子王弘让,字敬宗,在唐朝官中书舍人,掌管朝廷机密,也有文采;次子王弘直,字长宗,官至魏州刺史,卒谥曰孝,颇有尚武风气,俨然承袭儒将世家传统,略具文采。

此二人,《新唐书·宰相世系表》与诸多王氏谱牒均有记载。

不过,《琅琊临沂王氏宗谱》和安徽祁门《重修新安琅琊王氏统宗世谱》的记载与《新唐书·宰相世系表》所载在人名上略有差异而已。

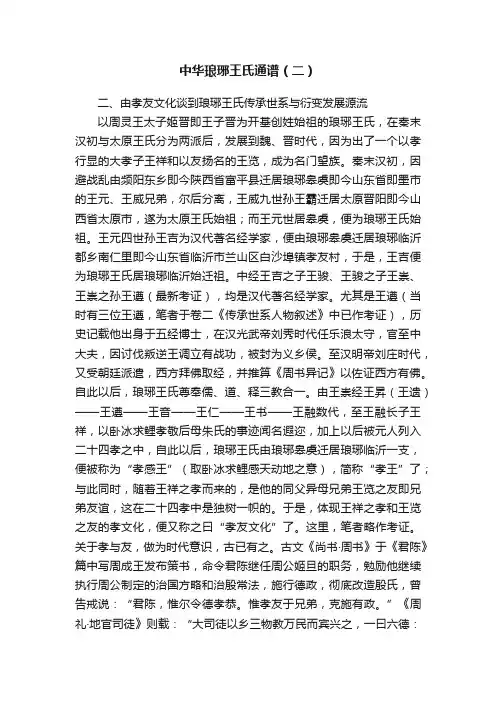

中华琅琊王氏通谱(二)二、由孝友文化谈到琅琊王氏传承世系与衍变发展源流以周灵王太子姬晋即王子晋为开基创姓始祖的琅琊王氏,在秦末汉初与太原王氏分为两派后,发展到魏、晋时代,因为出了一个以孝行显的大孝子王祥和以友扬名的王览,成为名门望族。

秦末汉初,因避战乱由频阳东乡即今陕西省富平县迁居琅琊皋虞即今山东省即墨市的王元、王威兄弟,尔后分离,王威九世孙王霸迁居太原晋阳即今山西省太原市,遂为太原王氏始祖;而王元世居皋虞,便为琅琊王氏始祖。

王元四世孙王吉为汉代著名经学家,便由琅琊皋虞迁居琅琊临沂都乡南仁里即今山东省临沂市兰山区白沙埠镇孝友村,于是,王吉便为琅琊王氏居琅琊临沂始迁祖。

中经王吉之子王骏、王骏之子王崇、王崇之孙王遵(最新考证),均是汉代著名经学家。

尤其是王遵(当时有三位王遵,笔者于卷二《传承世系人物叙述》中已作考证),历史记载他出身于五经博士,在汉光武帝刘秀时代任乐浪太守,官至中大夫,因讨伐叛逆王调立有战功,被封为义乡侯。

至汉明帝刘庄时代,又受朝廷派遣,西方拜佛取经,并推算《周书异记》以佐证西方有佛。

自此以后,琅琊王氏尊奉儒、道、释三教合一。

由王崇经王昇(王遗)——王遵——王音——王仁——王书——王融数代,至王融长子王祥,以卧冰求鲤孝敬后母朱氏的事迹闻名遐迩,加上以后被元人列入二十四孝之中,自此以后,琅琊王氏由琅琊皋虞迁居琅琊临沂一支,便被称为“孝感王”(取卧冰求鲤感天动地之意),简称“孝王”了;与此同时,随着王祥之孝而来的,是他的同父异母兄弟王览之友即兄弟友谊,这在二十四孝中是独树一帜的。

于是,体现王祥之孝和王览之友的孝文化,便又称之曰“孝友文化”了。

这里,笔者略作考证。

关于孝与友,做为时代意识,古已有之。

古文《尚书·周书》于《君陈》篇中写周成王发布策书,命令君陈继任周公姬旦的职务,勉励他继续执行周公制定的治国方略和治殷常法,施行德政,彻底改造殷氏,曾告戒说:“君陈,惟尔令德孝恭。

惟孝友于兄弟,克施有政。

第四章南北朝时期琅琊王氏的发展之(三)梁朝时期的琅琊王氏武平王氏宗?只要您姓王,请您先点击本文标题上方的蓝色字体“武平王氏宗亲”再点击“关注”,即可加入中华王氏家族大家庭,与各地宗亲交流.这里每天推送相关王氏信息,是您寻根问祖,联亲联谊了解王氏文化的交流平台,您的关注,就是我们努力的动力!点击关注公众号进入对话框回复以下数字查看精彩内容:0.王氏起源1.武平桑梓坑王氏家庙开光视频2.该公画像3.继宗公简介4.武平桑梓坑王氏家庙5.三槐世系6.太原世系7.闽台世系8.琅琊世系9.<王氏族歌>>10.均德公简介11.江左世系12.湖南王氏源流13.赣县王氏源流14.赣湘世系15.才溪王氏的源来与播迁16.王姓过琼始祖王居正17.中华王氏赋18.上海王氏迁始祖王逖19.被选入《中华族谱集成》的二十部王氏家谱20.广西博白王村王氏祖源初探21.阅谱知识简介22.天下名门-太原王氏23.中国的第一豪族——琅琊王氏24.闻名天下的三槐王氏25.解放军百名王姓将军留青史26.古今王姓名人汇编27.王姓宗祠门楣楹联知多少?(一)梁武帝重用寒人与琅琊王氏政治权力的丧失梁武帝在位期间,“勤于政务,孜孜无殆。

每至冬月,四更竟,即敕把烛看事,执笔触寒,手为皴裂”(《梁书》卷三《武帝纪下》)。

身为一国之君,无论如何勤于政务,也不可能自己处理所有的国家大事,势必需要辅助之臣,但此时的门阀士族在经过东晋时期的逍遥和宋齐时期皇权的打击之后,日渐远离权力中心,由此也日渐失去主要的参政才能。

齐武帝曾说:“学士辈不堪经国,唯大读书耳。

经国,一刘係宗足矣。

沈约、王融数百人,于事何用”(《南史》卷七十七《刘係宗传》)?如此一来,“人主遂不能藉以集事,于是不得不用寒人。

人寒则希荣而宣力勤,便于驱策,不觉依之为心膂”(赵翼:《廿二史札记》卷八,“南朝多以寒人掌机要”条)。

至梁武帝时,更是重用寒人,如他任用徐勉、朱异、周舍等寒人,将实权牢牢控制在皇权手中。

琅琊王氏世系表2013-01-24 14:22:46来源:茗鉴社大圣国师·WSX 我也说几句打印转发字号: T|T*王谊* *王绥* *王浑*王戎** * *王兴* ** * *王玄*王睿*王雄* *王景风(贾谧妻)* * *王衍*裴遐妻* * * *王惠风(司马遹妻)* * *王愔* *王乂*王诩* * *王詹* *王澄** *王徽*王典* *王肇*王俊*王遐* *王夏* *王祥*王馥*王根* * *王烈* * *王芳*王恢* * *王悦*王琨*王嘏* *王藻* * * * *王懋*王莹*王实* * * *王偃*王攸*王亮* * * ** * * * *刘楚玉(父刘骏)* * * *王宪嫄*刘子业(父刘骏)* * * *王浩 *刘子尚(父刘骏)* * *王恬*王女宗(桓冲妻) *刘楚佩(父刘骏)* * * *王混*王诞*王诩 *刘楚琇(父刘骏)* * * *袁淑妻 *刘修明(父刘骏)王仁* * ** * * *王锡* * * *王弘*王僧亮*王玚* * * * *王僧衍*王茂璋*王冲** * * * * *王瑜* * * * ** * * * *王僧达*王道琰*王融* * * ** * * *王虞*王深* * * *王珣*王柳*王猷*王瞻*王长玄* * * * ** * * * * *王远*王僧佑*王籍* * * * *王孺*王微* * * * * *王僧谦*王规*王褒* * * * * *王骞*王蕣华(萧宝融妻)* * * * * * * *萧大器(父萧纲)* * * * * *王俭* *王灵宾*萧大连(父萧纲)* * * * * * * *萧妙契(父萧纲)* * * * * *王僧绰* * *王承* * * * * * * *王暕*王训* * * * * * * *王稚* * * * * * *王* * * * * ** * * * * * *萧锋妻*萧子友*王融* *王洽* * * *王慈*王泰*王廓* * * * * * *王观* * * *王昙首* * *王韶明(萧昭文妻) * * * * * ** * * * * * *王缉* * * * * * *王休* * * * *王僧虔*王志*王諲* * * * * *王操* * * * * *王素* * * * ** * * * *王揖*王筠*王祥* * * * *王彬* * * * *王寂* *王导* * *王慧茂(谢灵运妻)* * * ** * * * *王朗* * * *王珉** * * *王练*王钊* * *王协* * * *王简* * * *王智* * * *王超* * * * *王楷*王蕴* * * * * *王融* * * *王穆* * *王琛* * * * * * *王肃* * * * * * *王秉* * * * * * *王奂*王彪* * * * * * * *王爽* * * * * * * *王弼* * * * * * * *殷睿妻* * * * *王僧朗*王粹* *王铨*王溥* * * * * * *王锡* *王裁* * * * * *王佥*萧方智妻* * * * * * *王份*王琳*王通* * * * * * *王劢* * * * * * *王质* * * * * * * *王宽* * * * * * *王固** * * *王劭* * *陈伯宗妻*陈至泽* * * * * * *王绚* * * * * * * *王俊*王克* * * * * *王景文*王缋* * * * * * * * *萧子敬妻* * * * * * *王约* * * * * ** * * * * *王贞凤*刘伯姒(父刘彧)* * * * * *刘伯媛(父刘彧)* * * * * *王鉴* * * * *王默** * * * * *王惠* * * * ** * * * *王恢* * * * * *王球* * * * *王谧*王琇* * * * *王瓘* * * ** * * * *王泰* * * * *王廞* *王长* * * *王荟* *王华*王定侯** * * * *王佟* * * *王怿*王琨* * *王颖* * *王敞* ** * *王应* * *王含** *王基* *王瑜* * *王敦* ** * *王邃* *王会* *王晏之*王崐之*王陋之*王览* * ** *王舒* *王肇之* * *王晞之** *王允之* *王冲之* *王仲之** *王颐之* ** * *王承之* * * *王恢之* *王胡之*王茂之*王敬弘*王瓒之*王秀之*王峻*王琮* * * *王升之*王延之*王纶之*王昕* * * *何述之妻* *王廙* *王和之* * ** * *王羡之*王伟之*王韶之*王晔*王保明*萧昭业(父萧长懋)* * ** * * *王镇之*王标之* * * ** * * * *王昙生* * * * * *王德元* * *王耆之*王随之* * *王宴** * * *王普曜* *王德和* * * * *王诩*王正* *王弘之** * * *王思玄* * *王罗云*王思征* * *王籍之 *王思远* * * *王玄之* *王旷* *王凝之* * * *王孟姜(刘畅妻)* * * *王涣之*王德光(谢球妻)* * *王羲之*王肃之 *王兴之* * *王徽之*王桢之*王翼之* * * *王扬之* * *王操之* * *王献之*王神爱*(司马德宗妻)* * *王靖之*王悦之* * *王彭之* * * *王越之*王缮* * *王彪之* *王纳之*王准之*王舆之*王进之*王清*王猛** * * *王临之*王瑰之*王逡之*王续* * * *王英彦(殷仲堪妻)* *王彬* *王闽之* *王兴之*王嗣之* * *王咸之* * *王预之* ** *王翘之*王望之*王泰之*王元弘*王素*王彦* *王棱*王琛**王侃链接:览公第五子王彦后代:子治——孙、作云——维新——惠——以礼——重币——能养——富贵——经国——享公——同道(梁记宣参军)——来朝——在心——宝——务本——好善——处此(原州刺史、冀州刺史)——好乐—明绅—意诚——越(魏赵郡太守) ——可宗(魏赵郡太守)——喜(魏赵郡太守)——58忠贞——新民(唐治礼郎中)——积善——殷(五代封为霊武马步军都指挥使,又封奉国右厢都指挥使)——之师——灵——有室(宋监察御史)——钦若(宋真宗宰相)——修德——明诚——相——有子——祖荐——劝贤(元进士第)——明德——从——有功——敢问——可得(元进士第)——书(元刑部郎中)——奉(广东参政)——德合——承教——京——廷——道盛——在——以上共51世皆居住在南京。

王氏大成世系表之一目录王氏上溯世系简述(1至41世)---------------003 01至18世:太子晋至王离-------------------00819至33世:琅琊王氏(元、音、览)---------012 34至55世:江左王氏(裁、导、摶)---------013 54至61世:安化王氏(摶、沆)-------------016 45至62世:梅溪王氏(宏直、十朋)---------016 35至67世:庐陵王氏(导、劭、洛宁)-------018 35至50世:庐陵王氏(导、劭、该)---------020 50至71世:平浪王氏(该、当、庭桂)-------023 34至52世:山阴王氏(览、正、羲之)-------026 36至52世:江左王氏(羲之、裕之)---------028 36至82世:章安王氏(羲之、操之、士琦)---031 36至82世:麻城王氏(羲之、禹偁)---------033 34至90世:石井王氏(览、彦、魁)---------037 46至56世:新安王氏(曒、璧)-------------039 55至72世:新安祁门王氏(思聪、敬璋)-----042 55至73世:新安咸阳王氏(思聪、敬允)-----044 55至68世:新安佩山王氏(思联、敬文)-----045 55至71世:流波幢王氏(思联、敬昭)-------045 55至92世:新安王氏(思茂、敬祥)---------046 54至88世:新安东安王氏(思谅、敬显)-----048 55至95世:新安义桥王氏(思谦、敬逸)-------049 47至68世:寿宁王氏(晔、文光)-----------050 46至72世:闽台福清王氏(晔、审邽)-------054 46至54世:闽台王氏(晔、审知)-----------056 53至67世:安溪五里埔王氏(审知、继成、埭)064 55至67世:安溪莆田王氏(继成、圿)--------06556至70世:澄海莲阳王氏(圿、淳流)--------066 51至61世:闽台王氏(审知、继鹏)---------06951至61世:闽台马腾王氏(审知、继重)-----070 33至88世:广济王氏(览、琛)-------------07019至81世:盛泽王氏(元、吉、复)---------07519至45世:太原王氏(威、霸、杰)---------07946至85世:宁溪王氏(杰、仲华、从德)-----085 46至88世:珠树堂王氏(隆、通、勮)-----------089 48至73世:天院王氏(隆、通、劭)---------09748至68世:湖坪王氏(通、景肃)-----------10652至91世:豫章王氏(景肃、仲舒、仁旺)---107 52至65世:古塘王氏(景肃、仲舒、仁幹)---113 52至87世:嘉溪王氏(景肃、仲舒、渊)-----116 52至64世:豫章王氏(景肃、微)-----------11829至62世:晋阳流江王氏(殷、讥)---------11850至75世:晋阳王氏(殷、该、嶙)---------12050至82世:晋阳王氏(该、当、恕)---------12229至95世:上池王氏(咸、安石)-----------13349至65世:三槐王氏(言、祜)-------------13858至65世:三槐王氏(言、祉)-------------16557至64世:三槐王氏(言、永)-------------16959至78世:长岭永福寺三槐王氏(旦、冲、庆)172 56至95世:大十八户三槐王氏(旦、冲、靖)-174 60至90世:三槐王化村王氏(旦、素、固)---178 58至73世:三槐堂凤栖王氏(旦、素、巩)---183 58至71世:三槐永平王氏(旦、素、琳)-----191 58至81世:三槐堂莫厘王氏(旦、素、时)---192 56至93世:三槐堂桃源王氏(旦、素、时)---192 59至104世:上海华亭三槐王氏(旦、逖)----194 59至85世:三槐西寮王氏(旦、奇、作)-----19759至68世:三槐西寮王氏(旦、奇、倓)-----21456至73世:三槐萧山王氏(言、旦、时)-----21656至75世:三槐沔源王氏(言、旭、宝、伦)-21856至77世:三槐嘉定王氏(言、旭、端、伟)-21856至75世:三槐昆山王氏(言、旭、玄)-----21956至77世:三槐下党王氏(言、旭、端)-----22216至70世:当路王氏(蠋、熙)--------------223王氏上溯世系简述(1至41世)笫一世黄帝(轩辕氏,有熊氏),少典之子,名轩辕,本姓公孙,生于寿丘,长于姬水,故又以姬为姓。

第四章南北朝时期琅琊王氏的发展之(四)陈朝时期的琅琊王氏0.王氏起源 1.武平桑梓坑王氏家庙开光视频2.该公画像3.继宗公简介4.武平桑梓坑王氏家庙5.三槐世系6.太原世系7.闽台世系8.琅琊世系 9.<王氏族歌>>10.均德公简介 11.江左世系12.湖南王氏源流 13.赣县王氏源流14.赣湘世系 15.才溪王氏的源来与播迁16.王姓过琼始祖王居正 17.中华王氏赋18.上海王氏迁始祖王逖 19.被选入《中华族谱集成》的二十部王氏家谱20.广西博白王村王氏祖源初探 21.阅谱知识简介22.天下名门-太原王氏 23.中国的第一豪族——琅琊王氏24.闻名天下的三槐王氏 25.解放军百名王姓将军留青史26.古今王姓名人汇编 27.王姓宗祠门楣楹联知多少?28.王氏郡望来源:琅琊王氏家族的歷史與文化孙丽王厚香江陵沦陷,梁元帝被杀,绍泰元年(555)二月,驻守建康的太尉、扬州刺史王僧辩和驻守京口的司空、南徐州刺史陈霸先,共同迎立元帝第九子,时任江州刺史的萧方智为帝,是为梁敬帝。

敬帝年仅十三岁,军国大政皆掌握在王僧辩和陈霸先手中。

此时,北齐趁机将在寒山俘虏的梁武帝侄子萧渊明送回,企图以他为君建立傀儡政权。

起初,王僧辩、陈霸先皆反对萧渊明回朝,但不久,拦击萧渊明的梁将裴之横被北齐军攻杀,东关失守。

王僧辩大惧之下,遂迎萧渊明至建康,即皇帝位,改元天成,把萧方智封为皇太子。

陈霸先对此事极为不满,多次劝阻,皆被王僧辩拒绝,是年九月,他在京口举兵袭取建康,杀王僧辩,逼萧渊明退位,十月,拥立萧方智为帝,自任尚书令、都督中外诸军事,总揽朝政。

此后,他外退齐兵,内平拥护萧氏的军事力量,逐步把持了全部大权,由丞相进相国,由陈公进爵陈王,太平二年(557)十月,迫使梁敬帝“禅位”于己,建立陈朝,陈霸先即陈武帝,此后陈文帝(陈霸先侄陈蓓)、废帝(文帝子陈伯宗)、宣帝(文帝弟陈顼)、后主(宣帝子陈叔宝)相继在位,589年统一于隋。

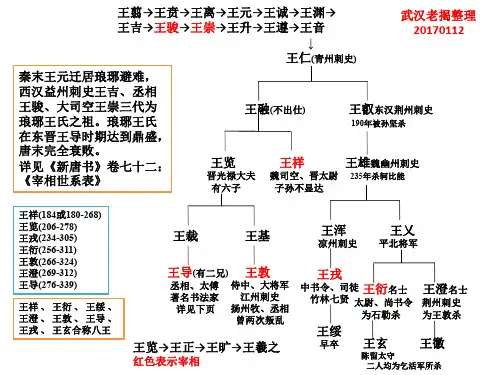

琅邪王氏世系演变图志(一)

【说明】自王崇至王谊、王睿、王典、王融四兄弟,其间的琅邪王氏世系演变情况,因有疏漏,历来争议颇多,莫衷一是。

今根据正史和《琅邪王氏宗谱》、《琅邪临沂王氏宗谱》和《世说新语》所附《王氏谱》的有关记载,并参考其他著述,在作分析、考辨后,特画列此世系演变图,以供参阅。

琅邪王氏世系演变图志(二)

【说明】王雄之后,其子、侄和孙辈皆仕高官,且有二人位列三公。

但在西晋末年,其孙辈因清谈国,口碑不佳。

王衍被石勒杀死,王澄被王敦所诛。

此后,此房支便于史不显,日渐式微。

琅邪王氏世系演变图志(三)

【说明】王祥、王览兄弟二人为光大琅邪王氏门风的代表人物。

但王祥的后世子孙多于史不显,趋于衰微。

而其弟王览之后,则“奕世多贤才”,子孙后裔皆世居高官显爵,在东晋至隋唐五代的漫长历史进程中,发挥了重要的作用。

在王览6子中,长子裁有4子,其中王颖和王敞早卒,另一子出家,故只有王导;王览次子王基一支,因王敦反叛东晋王朝遭讨代病恨而死,王含被杀,另一子亦出家,已无后嗣;王览五子王彦无后;王览六子王琛,其长子王为王敦所杀,次子王侃后裔失记。

因此,反映琅邪王氏在以后的世系演变情况时,则只记王导、王舒、王旷、王廙和王彬这五大房支。

琅邪王氏世系演变图志(四)

【说明】王导一支系琅邪主流支派,后裔众多,其中一些房支,在中国社会发展中占有重要位置,故而设若干续图细列于后。

琅邪王氏世系演变图志(五)

琅邪王氏世系演变图志(六)

【说明】王彬一支与王导一支一样,是琅邪王氏家族中延续时间最长的一大房支。

其次子王彪之,系琅邪王氏迁江左后的杰出人才,后官至一品,从公位。

其后代与王导之子王洽一支一样,国史记载其活动与业绩直至唐代。

琅邪王氏世系演变图志(七)

琅邪王氏世系演变图志(八)

【说明】根据《宋书·王景文传》,王超作王僧朗。

萧齐武帝永明十一年(公元493年),雍州刺史王奂因擅杀宁蛮长史,后又抗命,致使他和5个儿子一同被杀。

其子王肃幸免于难,遂由江南亡命于北朝,成为北魏重臣。

其后,肃弟王秉、肃夫人及儿、女、侄等相继来北,使之成为琅邪王氏家族中,自西晋末举族南迁后,又由南入北的一个房支,为琅邪王氏在北朝的发展打下了坚实的基础。

琅邪王氏世系演变图志(九)

【说明】王导的九世孙王褒,于公元554年在江陵被俘,后降西魏来到北朝,受到西魏政权的器重,被委为车骑大将军、仪同三司。

北周代魏后,他又任太子少保、小司空、宜州刺史等要职。

其后代多居咸阳,成为弘扬琅邪王氏文化的重要房支。

此后各图所展示的琅邪王氏世系,皆为王褒一支。

琅邪王氏世系演变图志(十)

琅邪王氏世系演变图志(十一)

琅邪王氏世系演变图志(十二)

琅邪王氏世系演变图志(十三)

琅邪王氏世系演变图志(十四)

琅邪王氏世系演变图志(十五)

【说明】固始王氏,是武则天宰相王(方庆)第五子王晔官固始时所繁衍的一支琅邪王氏族人。

传五世,至王潮、王审邽、王审知兄弟时,已成务农之家。

唐末,三兄弟先投义军,待掌握义军领导权后,遂辗转至福建,为开发福建立下不朽功勋,被先后封王。

特别是王审知,继承兄之未竟事业,成为五代十国时期闽国的开创者。

王审知及其后代治闽60余年,改写了琅邪王氏虽历代多出宰辅,但终为人臣的历史,成为十国之一的最高统治者,为琅邪王氏这一家族的发展史书写了最为辉煌的一页。

“琅邪人祖,开闽世家,忠懿富沙”成为这一堂号的鲜明标识。

对三王的后人,史书与其族谱记载略有不同:其中《十国春秋》记延美和延武为审邽之子,延宗乃审知之子。

《武肃王神道碑铭》记王审邽有四子一女:延彬、延桢、延美、延武;女适清海军节度使刘隐。

因年代久远,且史料、文献匮乏,今已难以一一佐证,故此处从翁承赞(时任

王审知的右谏大夫) 撰《唐故威武将军节度使守中书令闽王墓志(1981年出土)》和《开闽忠懿王氏族谱》所记人名。

又,据《十国春秋》和《九国志》载,王审知有夫人多位,共生28子,而见于史册者,仅上述诸子矣。

又,王审知有女7人,长女和第三女皆封为琅邪郡君。

图表中仅列其第三女,其余略。

琅邪王氏世系演变图志(十六)

【说明】王审知病逝之后,其子孙因争权夺利而内讧不止,自相残杀,终致国亡家败。

南唐保太三年(公元945年)秋,闽国亡,天德帝王延政降唐。

冬十月,尽迁王氏之族于金陵。

王延政先被降封为鄱阳王,后又徙光山王。

其后世子孙卧薪尝胆,重振家声,在各地繁衍发展,其中亦

多有显达之士,至今已传三十余代。

现分布于闽、台、江、浙、粤诸省及泰、新、马、菲、印尼等东南亚地区的琅邪开闽王氏族人,以王延政所传一支居多。

琅邪王氏世系演变图志(十七)

琅邪王氏世系演变图志(十八)

【说明】三槐王氏始祖系唐滑州黎阳令王言。

王言乃琅邪王氏后裔,系东晋名相王导第二十一世孙,小司空王褒第十三世孙,武则天宰相王方庆十世孙。

王言孙王祜曾于庭内植槐三株,盼其后人有位至三公者。

后,其子王旦为宋之名相,子孙多显于世。

“三槐堂”遂成为此支琅邪王氏的代表性堂号。

“靖康之变”后,此支王氏族人多随宋室南迁。

至近代,三槐王氏族人中又有不少人由南方诸省远徙南洋,在东南亚地区繁衍,与开闽王氏一样,成为今居于海外的琅邪王氏两大代表性后裔。

此世系图以正史为据,同时参考诸多三槐王氏宗谱绘制而成。

如王彻次子王祉、王祜四子王勉和王素九子等,均系依族谱所载而证,以期为读者提供更多的资料信息。

琅邪王氏世系演变图志(十九)

【说明】王彻、王祜、王旦祖孙三代皆在宋都汴京为官,卒后葬于开封。

因开封历史上多遭黄河水患,为防祖茔被水淹浸,三槐王氏后人遂将祖茔迁回故土莘亭县(今为莘县)王家堡(后改称群贤堡,俗称套庙王村)。

靖康之后,居于群贤堡的三槐王氏因避乱而迁江南(俗称有十八支南迁),剩下一支自王宾起于金末元初迁居莘县城西王化村。

群贤堡村一时荒废。

逾七世,王定长子王世祯遵父训,由王化村迁至三槐王氏祖茔安葬地群贤堡村继承祖业,照看祖坟,繁衍后代。

故尔当地有代传老话云:“三槐王氏遍天下,忘不了群贤堡和王化。

”此图所列即此支三槐王氏发祥地后人的传承情况。

此图所列的王贡服,乃三槐王氏第十七世孙,官给事中,是留居祖源地的三槐王氏后人中官职最高的一位

/NewsShow.asp?NewsID=1554。