第四章岩溶陷落柱及特征

- 格式:ppt

- 大小:5.62 MB

- 文档页数:63

关于陷落柱的论述生产技术科:董一乐2013/5/15陷落柱的概念:溶岩在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下发生坍塌,覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆柱状体,因此叫陷落柱。

第一节陷落柱的特征一、陷落柱的基本形态1)、陷落柱的平面形状:1、把陷落柱与地表面或岩层层面切割面的形态叫做陷落柱的平面形状。

2、平面形状多呈椭圆形、似圆形,有时可见到长条形,为了方便起见,在其平面上人为的画出长轴和短轴。

3、陷落柱的平面形态、大小、数量和分布情况受地质及水文地质条件控制,因此,具有一定的规律性。

2)、陷落柱的剖面形状:1、剖面形状根据所穿透的各岩层的岩石性质而异。

2、在较硬和裂隙发育的岩层中,陷落柱的剖面形状多呈上小下大的柱状,其柱面与水平的夹角多在60—80°之间。

3、在含水较多的松软岩层中或未经胶结的冲击层中,多呈上大下小的漏斗状,夹角多在40—50°之间.°3)、陷落柱的高度:1、从岩溶的底面至塌陷顶的距离叫陷落柱高度。

2、岩溶的体积大,地下水的排泄条件良好,岩层内的裂隙发育则陷落柱的塌陷高度就大,反之则小。

3、根据地质条件不同,一般为几十米~二百米,也有高达数百米,直至地表。

4)、陷落柱的中心轴1、陷落柱各平面中心点的连线称为陷落柱的中心轴。

2、由于岩层产状不一,故陷落柱的中心轴有的直立,有的歪斜,有时有扭转现象。

3、掌握陷落柱中心轴有利于预测下组煤或下水平陷落柱的平面位置。

二、陷落柱的特征(分析、判断陷落柱的重要环节)1)、陷落柱在地表的出露特征:1、盆状凹陷:被黄土覆盖2、丘状凸起:上覆地层呈碎块状隆起堆积3、柱状破碎带:出露于沟谷、公路两侧4、特殊地貌上的形态(黄土覆盖区):蜂窝状圆形陷坑、弧形裂缝、滑坡2)、陷落柱在井下的出露特征1、柱面特征:(不规则状:坚硬岩石呈突出状;松软岩石呈凹陷状)原因:被塌陷的煤及岩层的性质不同。

如:坚硬的砂岩强度大,不易塌落,故向塌陷的部位突出;松软的煤层强度小,故向松散的岩体凹入。

一、陷落柱的形成在我国华北石炭二叠纪煤系的基底,存在有溶洞非常发育的奥陶纪石灰岩,由于地下水的长期溶蚀,这些溶洞就愈来愈大,在地质构造力和上覆岩层重力的长期作用,有些溶洞发生塌陷,覆盖在上面的煤系地层也随之陷落,由于这种塌陷的剖面形态为柱状,所以叫陷落柱(图3-2-1)。

二、陷落柱的特征(一)地表特征当陷落规模较大时,可穿过煤系地层一直通到地表,呈现出特殊的地貌景观,在基岩裸露地区更为明显。

在陷落柱出露处岩层产状杂乱,毫无层次,登高望去,呈一环形盆地。

盆地边缘岩层产状正常,盆地中乱石林立,充填着不同地层的岩石碎块。

另外,周围岩层因受塌陷影响而略显弯曲,岩层多向陷落区内倾斜。

在黄土覆盖地区,由于雨水下渗作用而使地表形成陷坑。

随着雨量的增加和渗透量增大,地表陷坑愈陷愈深,甚至形成小盆地。

当黄土层较厚时,一般在地表很难看到陷落柱的存在。

(二)井下特征1、形态陷落柱总的形态是一个上小下大的圆锥体。

它们在水平切面上多呈圆形或椭圆形,直径大小不一,最大的直径可达几百米(峰峰二矿),262m(太原西山自家庄矿),320m(阳泉济生井田)。

最小直径仅几米。

2.高度陷落柱的高度是有限的,因为溶洞塌陷后,上覆地层岩石碎块的体积比原来的体积增大,所以塌陷到一定高度后,整个柱体空间都被填满,这时塌陷作用便告停止,再往上的岩层(或煤层)即可免受破坏。

3.陷落柱内组成物的特征陷落柱主要由塌陷的岩石碎块组成。

这些岩石碎块,棱角显著、形状不一。

排列紊乱,大小混杂。

大的岩块直径可达数米,小的仅几厘米。

岩块与岩块之间,充满着岩粉,煤粉和各色粘土,胶结差,多未成岩。

柱内有的干燥无水,有的有淋水现象。

据统计,瓦斯的涌出量一般比正常区高2—3 倍。

4.与围岩的接触关系陷落柱与围岩的接触关系多呈不规则锯齿状,界限明显。

在接触处,围岩的产状基本正常,接触带附近的煤层及顶板一般无牵引现象。

在井下煤巷掘进中遇到陷落柱后,穿过柱体仍可见到原煤层。

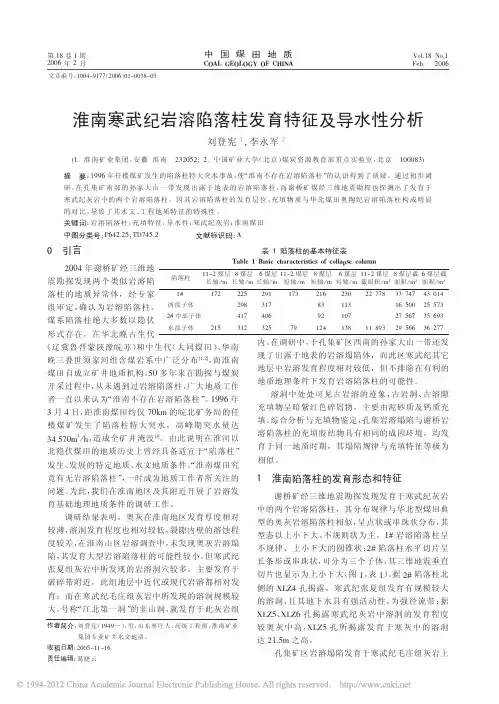

第四章岩溶陷落柱陷落柱:由于下伏易溶岩层,经地下水强烈溶蚀,形成大量空洞,从而引起上覆岩层失稳,向溶蚀空间冒落,塌陷所形成的筒状柱体,简称陷落柱第一节岩溶陷落柱的特征一、地表特征1、盆状塌陷2、丘状凸起3、柱状破碎带山西西山和汾西矿区的沟谷两侧或道路两旁的天然或人工剖面上,常可见到一些柱状破碎锻,这即是陷落住的剖面形态。

4、特殊地貌形态在黄土覆盖区,基岩个的陷落柱可导致表层黄土产生圆形陷坑或弧形阶梯状裂缝。

裂缝窄的仅几厘米,宽的可掉进耕牛,在山西汾西矿区有“跌牛缝”之称。

此外,陷落柱还可引起黄土滑坡。

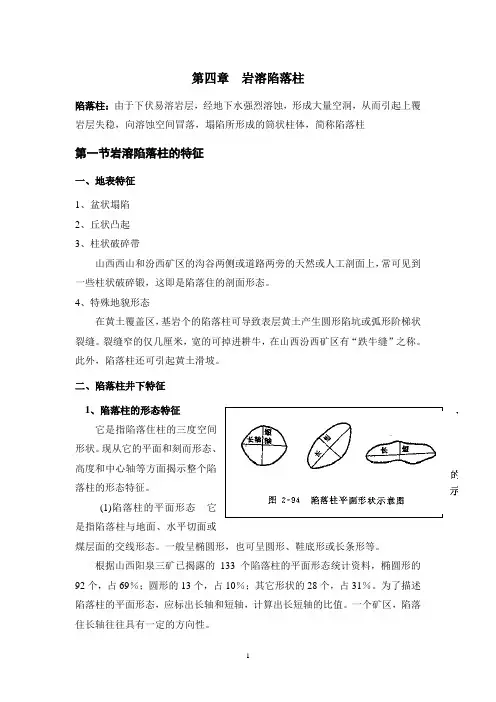

二、陷落柱井下特征1、陷落柱的形态特征它是指陷落住柱的三度空间形状。

现从它的平面和刻而形态、高度和中心轴等方面揭示整个陷落柱的形态特征。

(1)陷落柱的平面形态它是指陷落柱与地面、水平切面或煤层面的交线形态。

一般呈椭圆形,也可呈圆形、鞋底形或长条形等。

根据山西阳泉三矿已揭露的133个陷落柱的平面形态统计资料,椭圆形的92个,占69%;圆形的13个,占10%;其它形状的28个,占31%。

为了描述陷落柱的平面形态,应标出长轴和短轴,计算出长短轴的比值。

一个矿区,陷落住长轴往往具有一定的方向性。

是指沿陷落柱中心轴切剖面的陷落拄形态。

如果陷落柱穿过极易塌陷的含水松软岩层(如第四纪冲积层或裂隙发育的泥质岩层),则剖面形态多至上大下小的漏斗状;如果穿过不易塌陷的、岩性均一的坚硬岩层(如砂岩、砂砾岩、砾岩和石灰岩层),则剖面形态多至上小下大的锥形,锥面与水乎面的交角为60- 80°;如果穿过岩性不均一的岩层,则剖面形态很不规则,但总体仍里,锥形柱状。

( 3)陷落柱的高度 它是指从溶洞底到塌陷顶的垂宜距离。

它与溶洞的大小,地下水的排泄条件,岩层的物理力学性质,以及裂隙的发育程度有密切关系.一般高度由几十米到l 00-200m ,但也有高达几百米的巨型陷落和仅数米的小型坍塌。

(4)陷落柱的中心轴 它是指陷落柱各平面形态的中心点的联线。

一、陷落柱的形成在我国华北石炭二叠纪煤系的基底,存在有溶洞非常发育的奥陶纪石灰岩,由于地下水的长期溶蚀,这些溶洞就愈来愈大,在地质构造力和上覆岩层重力的长期作用,有些溶洞发生塌陷,覆盖在上面的煤系地层也随之陷落,由于这种塌陷的剖面形态为柱状,所以叫陷落柱(图3-2-1)。

二、陷落柱的特征(一)地表特征当陷落规模较大时,可穿过煤系地层一直通到地表,呈现出特殊的地貌景观,在基岩裸露地区更为明显。

在陷落柱出露处岩层产状杂乱,毫无层次,登高望去,呈一环形盆地。

盆地边缘岩层产状正常,盆地中乱石林立,充填着不同地层的岩石碎块。

另外,周围岩层因受塌陷影响而略显弯曲,岩层多向陷落区内倾斜。

在黄土覆盖地区,由于雨水下渗作用而使地表形成陷坑。

随着雨量的增加和渗透量增大,地表陷坑愈陷愈深,甚至形成小盆地。

当黄土层较厚时,一般在地表很难看到陷落柱的存在。

(二)井下特征1、形态陷落柱总的形态是一个上小下大的圆锥体。

它们在水平切面上多呈圆形或椭圆形,直径大小不一,最大的直径可达几百米(峰峰二矿),262m(太原西山自家庄矿),320m(阳泉济生井田)。

最小直径仅几米。

2.高度陷落柱的高度是有限的,因为溶洞塌陷后,上覆地层岩石碎块的体积比原来的体积增大,所以塌陷到一定高度后,整个柱体空间都被填满,这时塌陷作用便告停止,再往上的岩层(或煤层)即可免受破坏。

3.陷落柱内组成物的特征陷落柱主要由塌陷的岩石碎块组成。

这些岩石碎块,棱角显著、形状不一。

排列紊乱,大小混杂。

大的岩块直径可达数米,小的仅几厘米。

岩块与岩块之间,充满着岩粉,煤粉和各色粘土,胶结差,多未成岩。

柱内有的干燥无水,有的有淋水现象。

据统计,瓦斯的涌出量一般比正常区高2—3倍。

4.与围岩的接触关系陷落柱与围岩的接触关系多呈不规则锯齿状,界限明显。

在接触处,围岩的产状基本正常,接触带附近的煤层及顶板一般无牵引现象。

在井下煤巷掘进中遇到陷落柱后,穿过柱体仍可见到原煤层。

5、陷落柱轴线与岩层产状的关系多数矿井的观测结果表明,陷落柱锥形体的中心轴与围岩岩层面近似垂直。

陷落柱常识一、陷落柱的概念和成因岩溶是发育分布在石灰岩地层中,由流动的地下水进行长期的溶蚀作用而形成的。

在石灰岩中古代溶洞非常发育,由于地下水的不断溶蚀、洞穴越来越大。

在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,这时覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,于是煤层遭受破坏。

由于这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆柱状体,所以叫陷落柱。

相关图片:溶洞发育的地质条件:(1)煤系可其下部地层中含有可溶性岩层,如石灰岩、石膏层、泥灰岩,这些岩层易被地下水溶蚀后形成溶洞。

(2)煤系地层分布区域内发育有断裂构造等良好的地下水通道。

(3)地下水源丰富,并且地下水中含有溶蚀性大的各种酸根,如CO2。

(4)有流畅的排泄口,地下水动力条件好,水的交替循环强烈,有较强的侵蚀“淘空”能力。

二、陷落柱的特征(1)、地貌上陷落区的形状一般为椭圆形或者是扁圆形的陷落盆地。

外围的岩层产状正常而连续,盆地中常常被不同地层的岩煤的碎块填充,无层序,混乱堆积。

(2)、陷落柱的总体形态一般是上小下大的不规则椎形,个别地方也有上下一样的圆柱状。

它们在水平切面上多呈椭圆和扁圆形,直径大小不一。

(3)、陷落柱的岩石棱角分明,形状不规则,排列紊乱,大小混杂,为粘土充填粘结。

如在某一层位观察陷落柱的岩块特征,可以发现它们都是来自同一层位上的各个岩层和煤层。

(4)、陷落柱与围岩的接触界面多呈现出不规则的锯齿状,界线明显,接触面的角度是上大下小,一般在50°---85°度之间,75°最常见,接触处的围岩产状基本正常,接触带的煤层以及顶底板一般无牵连现象,接近陷落柱3---5米时,岩层裂隙发育,煤层十分破碎,有时可以见到落差不大的小正断层,断层的走向与柱体相切,倾向柱体。

在陷落区的边缘地带有的柱内干燥无水,如峰峰煤矿,有的有淋水头和小细流,如阳泉煤矿。

瓦斯的涌出量增大,比正常的区域要高出2—3倍。

(5)、陷落柱锥形体的中心轴与岩层层面近似垂直。

《寺河矿承压区岩溶陷落柱发育特征及突水风险性评价》篇一一、引言随着矿山的不断开采,矿区地质环境日趋复杂,岩溶陷落柱发育及突水事故的频发,已经成为矿山安全生产中的重大问题。

寺河矿作为我国典型的承压矿区,其岩溶陷落柱发育特征及其突水风险性评价具有重要的理论和实践意义。

本文将深入探讨寺河矿承压区岩溶陷落柱的发育特征,并对其突水风险性进行评价,以期为矿山安全生产提供科学依据。

二、寺河矿承压区地质背景寺河矿位于我国某地,地处地质构造复杂区域,具有较高的地质压力和岩溶发育程度。

该矿区岩层主要为碳酸盐岩,具有多层次、多期次的地质构造特征。

岩溶陷落柱是该矿区的主要地质灾害类型之一,其发育特征直接关系到矿山的安全生产。

三、岩溶陷落柱发育特征1. 形态特征:寺河矿承压区岩溶陷落柱形态多样,主要表现为柱状、囊状、不规则状等。

其边界模糊,内部填充物多为软弱岩层或破碎带。

2. 空间分布:岩溶陷落柱在空间上呈现出一定的分布规律,主要受地质构造、岩性、地下水活动等因素的影响。

在寺河矿区,岩溶陷落柱多分布在特定地层和构造单元内。

3. 发育阶段:根据地质历史和现代地质作用,岩溶陷落柱的发育可分为早期、中期和晚期三个阶段。

不同阶段的岩溶陷落柱具有不同的发育特征和突水风险。

四、突水风险性评价1. 评价方法:本文采用定性和定量相结合的方法进行突水风险性评价。

定性评价主要依据地质资料、现场调查和专家经验;定量评价则通过建立数学模型,对突水风险进行量化分析。

2. 评价指标:评价指标包括岩溶陷落柱的规模、形态、空间分布、充填物性质、地下水活动强度等。

通过对这些指标的综合分析,可以确定突水风险的大小。

3. 评价结果:根据评价结果,寺河矿承压区岩溶陷落柱的突水风险较高。

其中,特定地层和构造单元内的岩溶陷落柱突水风险更大。

为降低突水风险,需采取有效的防治措施。

五、防治措施及建议1. 加强地质勘探:完善地质资料,深入了解岩溶陷落柱的发育特征和空间分布规律,为突水风险性评价提供依据。

岩溶陷落柱对煤矿生产的影响及处理方法1、引言岩溶陷落柱是煤系地层下部石灰岩、白云岩等可溶性岩石在地下水和重力作用下,所产生的塌陷现象。

岩溶陷落柱是影响我国一些煤矿正常采掘和安全生产的地质问题之一。

它不仅破坏煤层,损失煤炭资源,给井巷工程的布臵和施工增加困难,而且因其可能是良好的导水通道,使采掘场所与含水层沟通,对矿井的安全生产构成极大威胁。

岩溶陷落柱是西山煤田重要地质现象之一。

我矿在布臵走向上千米,倾向200 米左右的综采工作面时,常常在一个工作面中会遇到几个或几十个陷落柱,从而直接影响全矿的安全生产及经济效益。

2、岩溶陷落柱的形成我国华北石炭二叠纪煤系的基底是奥陶系石灰岩,在地下水的化学溶蚀作用下,石灰岩不断被溶蚀破坏,形成了大量的岩溶空洞,溶洞规模越来越大,在上覆岩层长期的重力作用下,引起煤层及其围岩塌陷,形成环状陷落,图2-1,。

由于塌陷体的剖面形状似一锥形柱体,故称岩溶陷落柱,简称陷落柱。

3、陷落柱的特征通过对西铭矿陷落柱的大量观测,现将西铭矿陷落柱的主要特征归纳如下3.1 地表特征当陷落柱的规模较大时,可穿过煤系地层一直通达地表,呈现出特殊的地貌景观,在基岩裸露地区更为明显。

如在西铭矿区,地表出露产状为平缓的二叠系山西组煤系地层和石盒子群岩系,而在陷落柱出露处岩层产状杂乱,更无层次可寻,登高望去呈一圆环形陷落盆地,盆地边缘岩层产状正常而连续,盆地中乱石林立,充填着不同地层的破碎岩块。

周围岩层因受塌陷影响而略显弯曲,多向陷落区内倾斜。

而在另一区内,当山西组地层中陷落了石盒子群的砂岩时,由于砂岩不易风化,形成独特的凸起地形。

3.2 井下特征3.2.1 陷落柱的形状陷落柱平面形状似圆形、似椭圆形或长条形等,直径大小不一,最大直径可达几百米,最小直径仅十余米。

陷落柱的剖面形状多呈上小下大的锥形体,但当陷落柱穿过含水较多的松软岩层时,剖面形状就呈上大下小的漏斗状。

陷落柱的高度一般为几米至一二百米,甚至可能波及地表。

一、陷落柱的形成在我国华北石炭二叠纪煤系的基底,存在有溶洞非常发育的奥陶纪石灰岩,由于地下水的长期溶蚀,这些溶洞就愈来愈大,在地质构造力和上覆岩层重力的长期作用,有些溶洞发生塌陷,覆盖在上面的煤系地层也随之陷落,由于这种塌陷的剖面形态为柱状,所以叫陷落柱(图3-2-1)。

二、陷落柱的特征(一)地表特征当陷落规模较大时,可穿过煤系地层一直通到地表,呈现出特殊的地貌景观,在基岩裸露地区更为明显。

在陷落柱出露处岩层产状杂乱,毫无层次,登高望去,呈一环形盆地。

盆地边缘岩层产状正常,盆地中乱石林立,充填着不同地层的岩石碎块。

另外,周围岩层因受塌陷影响而略显弯曲,岩层多向陷落区内倾斜。

在黄土覆盖地区,由于雨水下渗作用而使地表形成陷坑。

随着雨量的增加和渗透量增大,地表陷坑愈陷愈深,甚至形成小盆地。

当黄土层较厚时,一般在地表很难看到陷落柱的存在。

(二)井下特征1、形态陷落柱总的形态是一个上小下大的圆锥体。

它们在水平切面上多呈圆形或椭圆形,直径大小不一,最大的直径可达几百米(峰峰二矿),262m(太原西山自家庄矿),320m(阳泉济生井田)。

最小直径仅几米。

2.高度陷落柱的高度是有限的,因为溶洞塌陷后,上覆地层岩石碎块的体积比原来的体积增大,所以塌陷到一定高度后,整个柱体空间都被填满,这时塌陷作用便告停止,再往上的岩层(或煤层)即可免受破坏。

3.陷落柱内组成物的特征陷落柱主要由塌陷的岩石碎块组成。

这些岩石碎块,棱角显著、形状不一。

排列紊乱,大小混杂。

大的岩块直径可达数米,小的仅几厘米。

岩块与岩块之间,充满着岩粉,煤粉和各色粘土,胶结差,多未成岩。

柱内有的干燥无水,有的有淋水现象。

据统计,瓦斯的涌出量一般比正常区高2—3倍。

4.与围岩的接触关系陷落柱与围岩的接触关系多呈不规则锯齿状,界限明显。

《寺河矿承压区岩溶陷落柱发育特征及突水风险性评价》篇一一、引言随着我国煤矿开采深度的不断增加,承压区岩溶陷落柱(KARSTIC COLLAPSE COLUMNS, KCC)发育及其引发的突水问题已经成为影响煤矿安全高效生产的重要隐患之一。

本篇报告旨在通过对寺河矿承压区岩溶陷落柱发育特征的分析,结合其突水风险性评价,为该矿区的安全生产提供科学依据。

二、寺河矿概况寺河矿位于某省重要煤炭产区,其开采深度大,地质条件复杂。

矿区内岩溶发育,存在多处岩溶陷落柱。

这些陷落柱的形成与地下水的溶蚀作用密切相关,具有隐蔽性强、发育规律复杂的特点。

三、岩溶陷落柱发育特征(一)发育类型寺河矿承压区岩溶陷落柱的发育类型主要包括:孤立型、群发型和通道型。

孤立型陷落柱较少见,群发型陷落柱则较为常见,其分布范围广,对矿井生产影响较大。

通道型陷落柱则与地下水的流动通道密切相关,具有较大的突水风险。

(二)空间分布特征寺河矿承压区岩溶陷落柱的空间分布具有一定的规律性。

在平面分布上,陷落柱多分布在矿区的边缘地带和地下水流向的交汇处;在垂向分布上,随着开采深度的增加,陷落柱的发育程度逐渐增强。

(三)地质结构特征岩溶陷落柱的形成与地质结构密切相关。

寺河矿承压区岩溶陷落柱多发育在石灰岩层中,其内部结构复杂,多呈蜂窝状、空洞状等形态。

四、突水风险性评价(一)评价方法突水风险性评价是通过对岩溶陷落柱的地质条件、水文地质条件、开采条件等因素的综合分析,对突水事件发生的可能性及危害程度进行评估。

本报告采用定性与定量相结合的方法,对寺河矿承压区岩溶陷落柱的突水风险进行评估。

(二)评价结果根据评价结果,寺河矿承压区岩溶陷落柱的突水风险较高。

其中,通道型陷落柱的突水风险最高,群发型陷落柱次之。

在空间分布上,靠近矿区边缘地带和地下水流向交汇处的陷落柱突水风险较高。

在垂向分布上,随着开采深度的增加,突水风险逐渐增大。

五、结论与建议(一)结论通过对寺河矿承压区岩溶陷落柱发育特征的分析及突水风险性评价,我们得出以下结论:寺河矿承压区岩溶陷落柱发育类型多样,空间分布具有规律性;突水风险较高,特别是通道型陷落柱和位于特定地段的群发型陷落柱;随着开采深度的增加,突水风险逐渐增大。

影响煤矿安全生产的因素1、随着煤矿开采深度的增加,对煤矿安全生产有哪些影响因素地压、温度、瓦斯、涌水等2、影响煤矿安全生产的地质因素有那些?自己把下面的内容整合一下,再找一两个实践中的例子,一凑合就两千字了。

不要指望别人包办,朋友们给你搜集一些资料就够意思了,给你娶个媳妇,还指望大家给你把孩子生出来?做人别太懒了!影响煤矿生产的主要地质因素煤层厚度变化煤层厚度变化是影响煤矿生产的主要地质因素之一。

煤层发生分叉、变薄、尖灭等厚度变化,直接影响煤矿正常生产。

一、煤层厚度变化的原因及变化特征煤层厚度变化是多种多样的,但就其成因来说,可分为原生变化和后生变化两大类。

(一)煤层厚度的原生变化煤层厚度的原生变化是指泥岩层堆积过程中,在形成煤层顶板岩层的沉积物覆盖以前,由于地壳活动,沉积环境变迁等各种地质因素的影响而引起的煤层形态和厚度变化。

原生变化主要包括地壳不均衡沉降引起的煤层分叉、变薄、尖灭、泥炭沼泽古地形对煤层形态和煤厚的影响、河流同生冲蚀、海水同生冲蚀等四种原因。

(二)煤层厚度的后生变化煤层厚度的后生变化是指煤层被沉积物覆盖以后,或煤系形成以后,由于河流剥蚀、构造变动、岩浆侵入、岩溶陷落等各种地质因素的影响而引起煤层形态和厚度变化。

二、煤层厚度变化对煤矿生产的影响煤层厚度变化对煤矿生产的影响主要表现在以下几个方面:1.影响采掘部署2.影响采煤工艺3.影响计划生产4.掘进率增高5.采出率降低三、煤层厚度变化的研究和处理(一)煤层厚度变化的观测和探测1.煤层的观测1)煤层的观测内容2)煤层的观测方法2.煤层的探测1)煤层厚度的探测(1)煤巷掘进中的探煤厚工作。

(2)回采工作面的探煤厚工作。

2)煤层分叉尖灭的探测根据煤层分叉的稳定情况大致可分为两种:一种是煤层分叉后分层的分布比较稳定;另一种是煤层分叉后只有一层保持稳定(即为主分叉层),其它各层延续不远很快尖灭。

3)煤层底凸薄化的探测煤层底凸薄化是指煤层底板凸起造成煤层变薄尖灭的现象。