名著导读:《儒林外史》中的讽刺艺术

- 格式:ppt

- 大小:409.50 KB

- 文档页数:27

儒林外史中的讽刺艺术在小说中,吴敬慈用笔触犀利的讽刺手法揭露了当时儒家世家的虚伪、贪婪和世俗。

比如,他讽刺了人们对功名利禄的狂热追逐,揭示了儒家世家为了升官发财不择手段的现象。

在小说中,魏家和曾家的一些人物将功名利禄看得比生命还重要,不惜牺牲真情、友谊和道德底线。

他们为了达到自己的目的,不择手段地阿谀奉承、争权夺利,甚至为了财富背叛亲人、欺骗朋友。

吴敬慈通过这些人物的描写,暗讽了当时社会上的一些政治官员、学者和文人的虚伪和狭隘,揭示了功名利禄的盲目追求对人性的腐蚀和侵蚀。

此外,吴敬慈也借助讽刺的笔法揭示了当时封建社会中男尊女卑、婚姻买卖的丑恶现象。

在小说中,一些男性人物对女性的歧视和虐待是随处可见的,他们把女性视为附庸和玩物,不尊重女性的人格和权利。

而在婚姻方面,一些儒家世家把婚姻当成一种交易,用金钱和地位来换取婚姻,完全忽略了婚姻的纯真和真情。

吴敬慈通过这些人物的描写,讽刺了封建社会中的男尊女卑思想和婚姻买卖的弊端,展现了对人性的关怀和拯救。

除此之外,吴敬慈也通过描写一些儒家世家的教育观念和方式,讽刺了其独断专行、不重视学生个性和创造力的缺陷。

在小说中,一些儒家世家为了达到自己的目的,不惜欺瞒学生、扭曲真理,让学生只知书本知识,而缺乏实践和创新。

这种教育方式把学生们束缚在形式主义的牢笼里,剥夺了他们的独立思考和探索的能力,使他们变得愚昧和盲从。

吴敬慈通过这些人物的描写,讽刺了儒家世家对教育的狭隘和局限,揭示了封建社会中教育的问题和危害。

总的来说,《儒林外史》是一部反映封建社会风气的讽刺小说,通过对儒家世家的描写和讽刺,展现了作者对封建社会的批判和关怀。

通过讽刺的手法,吴敬慈揭示了当时社会的一些弊端和问题,提出了对封建社会的改革和改进。

这部小说以其深刻的见解和独到的分析,充分展现了作者的讽刺艺术,为后人提供了反思和启示。

儒林外史讽刺艺术具体表现《儒林外史》是中国清代作家吴敬梓的代表作之一,被誉为中国古代小说中的经典之作。

它以“儒林”为背景,讽刺了当时的士人庸俗贪婪,矫揉造作,形成了一定的讽刺艺术。

下面将从几个方面具体分析《儒林外史》的讽刺艺术表现。

一、渗透毒瘤式的讽刺手法贯穿全书《儒林外史》以王良、胡世安等人的形象,将当时的士人生活方式及其上层机构剖析得淋漓尽致。

书中主要通过对人物的描写和他们的行为表现,通过抡弄笔杆式的文字,将士人的庸俗与媚俗等滥觞之心展露无余。

读者很容易看穿士人的虚伪和丑陋。

二、透过讽刺来揭示了社会问题《儒林外史》讥讽了当时社会各阶层存在的种种问题。

船场骗局,应试制度中的“塞翁失马”式的变故,茶肆的风月场所……种种丑恶的现象使人不得不深思。

作者在揭示这些问题的同时,以笔为刀,在揭示问题的同时对他们进行批判,展现了儒林虚伪、庸俗的一面,使人们洞察到人性黑暗的一面。

三、巧妙地运用讽刺的手法《儒林外史》通过巧妙的讽刺手法,使人物故事更具魅力和生动性。

讽刺尤其体现在人物与道德的冲突上。

例如,“卖国奴”、”市井儒雅”等等等。

读者不仅可以看到作者对各种生活习惯、观念的讽刺,也可以看到实际的生活中,个人的真实面貌。

这既是对人物刻画的一种追求,也是对文化历史的反省、对现实的一种批判。

四、细节入微的写作风格更让讽刺生动而深刻嘲讽还有一种风格,那就是细节入微。

在《儒林外史》里,作者也是这样写的。

例如,小说中讲到了古时候的夜馆。

然而,这个夜馆却不是一个餐馆,而是一个进行嫖娼的场所。

小说描绘了夜馆的一切,从菜单到人们吃的方式,到场所的布置和服务等等。

通过将这些表现得细节化,让讽刺更加生动、突出。

反映了时代的变迁和人类对人性的深度思考,《儒林外史》中的讽刺是深入人心的,教人深深感受到了士人的生活、“诗经国风”中的古风雅俗,创作者通过娓娓叙说,展现了当时的风俗不对与真实人性的不同层次,由此呈现出的《儒林外史》以及众多同类作品都应被奉为经典,塑造了“讽刺小说”的典范形态。

《儒林外史》的讽刺艺术

吴承恩的《儒林外史》是一场关于对中国古代教育制度的刻薄讽刺。

书中描写

了上层政客奉行佛家思想和混沌乱象,下层平民受纳谏而采取偏私行为,文人探机多施报应,学者因求称职而图取利益,学校和官场的社会腐败,严重损害了传统教育的公正,让教育沦为以谋取私利为重的空虚形式。

《儒林外史》的讽刺之一是,传统的教育并不能充分达到教育改变社会的目的。

书中描写官场考试多走后门,背景问题成为考试的决定性成分,换句话说,只有凭借其家族背景才有可能考取位子,传统教育失去了意义。

另一方面,书中也指出了文人受封爵制的不合理性,削除了可能崛起的有才识的年轻人,如此一来,不论是人家子弟还是穷苦百姓,也未可得书本医理,高尚知识的传播也被捆绑,教育改变社会都成为一场空中楼阁。

综上所述,《儒林外史》的狠辣讽刺把实际生活中因家庭,利益等问题而造成

的教育腐败一一抨击了出来,通过不容恼火的語言以及负责任的文字,它指出了古代教育制度的种种弊端,诉说着中国古代教育的民主不要求。

把《儒林外史》的讽刺艺术延伸至今,可以说,当今高等教育的发展,也暴露出许多不便与矛盾。

受本位货币的影响,受社会经济发展所限,大学教育成本持续攀升,让许多家庭沉重的负担,并且学历与学费成为经济资本的生产力和消费形式,给高等教育以系统性的公正性提出了挑战。

儒林外史四大讽刺笔法

《儒林外史》这书,简直就是讽刺界的“大拿”,玩得那叫一个溜,以下是其四大讽刺笔法。

一曰“夸张”,这手法用得,就像是用放大镜看人,把那些酸腐气、功利心放大得让人忍俊不禁。

比如那个范进,中个举人就乐疯了,这不是夸张是什么?

二曰“对比”,作者简直就是个高级“拉踩”大师。

你看他笔下的严监生,对自己那叫一个抠门,对别人却大方得很,这对比,让人哭笑不得。

三曰“反讽”,这招更绝,明里夸你,暗里损你。

那些表面上道貌岸然的人物,背地里却被作者戳得体无完肤。

比如那个匡超人,名字叫超人,行为却超low,这不是反讽是什么?

四曰“幽默”,这书里的幽默,那是骨子里的。

作者用一种轻松的笔调,把那些丑陋的现实解剖给你看,让你笑中带泪,泪中带笑。

这四大笔法,就像是《儒林外史》的四大法宝,把那些封建社会的假面一个个撕下来,让你看得清清楚楚,明明白白。

吴敬梓这老头儿,真是太会玩了!。

简述儒林外史讽刺艺术《儒林外史》这本书,嘿,真的是一颗璀璨的文学明珠!它的讽刺艺术,简直让人拍手叫绝,仿佛是用风趣的笔触,描绘了一幅幅生动的画面。

作者吴敬梓,真是个有意思的家伙,他的文字里满是对社会的观察,对人性的剖析。

说白了,这本书就像一面镜子,照出了当时社会的种种丑陋现象。

你看,那些读书人,满口仁义道德,结果却私下里勾心斗角,简直让人哭笑不得。

书中的人物,真是各有千秋,有的狡猾如狐,有的愚笨如牛。

像那个什么“孙秀才”,可真是个笑话,整天想通过读书当个官,结果却只是个“白脸书生”,死读书不求甚解。

唉,读书也不能只看书本,还得懂点儿人情世故呀!再说了,书中那些贪官污吏,哎哟,简直让人气得牙痒痒。

他们个个口口声声说要为民做主,结果背地里却在贪污受贿,真是表里不一,简直让人哭笑不得。

吴敬梓用讽刺的手法,像一把锋利的刀,毫不留情地揭露了这些假仁假义的伪君子。

读完这本书,你会发现,原来这些人就像穿着西装的“苍蝇”,表面光鲜亮丽,实际却是个个臭不可闻。

他的文字中那种调侃的语气,仿佛在说:“哟,你们真是牛!这本事也就只会在嘴上了。

”那种生动的描写,让人忍不住想哈哈大笑,甚至想拍手称快。

再说说那些读书人,真是千奇百怪,有的拼命考秀才,结果连个及格都没能拿到,有的则是靠家世背景,混了个功名,根本就不需要真才实学。

像那种“金榜题名”的喜悦,跟今天的“晒成绩”也没什么区别,都是为了让人羡慕,结果背后又有多少辛酸苦楚呢?简直就是一出无形的喜剧,让人哭笑不得。

而在这本书里,吴敬梓不仅是批判,更是用心良苦地让大家反思。

你看,他笔下的人物,虽然让人捧腹大笑,但其中却藏着无尽的深意。

他想告诉大家,光有书本知识不行,做人还得有道德,有良心。

可不是说书读得越多,就越能混得好,反而是要学会把知识运用到生活中,才是真本事!书中那些插科打诨的小段子,真是让人捧腹。

比如说,有的人在大街上遇到一位老先生,居然当面问:“您这是读书读傻了吗?”这种调侃,恰到好处,不仅好笑,还能引人深思。

儒林外史:讽刺艺术前言《儒林外史》是清代作家吴敬梓的代表作之一,也是中国古代小说中一部重要的纪实小说。

小说通过对儒者的讽刺和揭示,剖析了当时社会上种种现象,揭示了封建社会中的众多弊端。

本文将从儒林外史中的讽刺艺术展开讨论,通过分析小说中的讽刺手法和寓言故事,探讨其对社会现象的深刻观察和批判。

一、儒林外史中的讽刺手法1. 善用夸张手法在《儒林外史》中,吴敬梓善于运用夸张手法来描绘人物特征和社会现象。

比如,在小说中,他将文化水平很低的人塑造得像个学问渊博的大儒,以此来讽刺当时学者的虚伪和假装。

这种夸张的手法使得讽刺更加生动有力,让人一眼就能看出其中的荒诞和荒谬。

2. 运用对比手法通过对比不同人物的形象和行为,吴敬梓在《儒林外史》中展现了明显的讽刺意味。

他将那些拥有实际才华和思想的人塑造成不为世俗所容的形象,而那些空有虚名和伪装的人则被描述得光彩照人。

这种对比手法让人们看到了虚伪现象的本质和荒谬之处。

3. 采用讽刺的对话和行动小说中的讽刺不仅在描写上有着独特的手法,而且在对话和行动中也达到了一个高度。

通过对话和行动中的揶揄和戏谑,吴敬梓成功地展现了当时社会中人们的虚伪和谄媚。

这种对话和行动的讽刺手法,让人们在阅读中感受到了作者对社会现象的深刻洞察和犀利批判。

二、小说中的寓言故事1. 《禽兽故事》《禽兽故事》是《儒林外史》中的一个寓言故事,通过故事中的动物形象,讽刺了社会上的强权和欺压。

这个故事讲述了一只燕子被一只老鹰所欺负,最终在其他动物的帮助下,成功打败老鹰。

这个故事通过动物之间的斗争,折射出人们对抗欺凌和压迫的决心和智慧。

通过这个寓言故事,吴敬梓批判了封建社会中的不公正和压迫。

2. 《雀鼠之辈》《雀鼠之辈》是《儒林外史》中的另一个寓言故事,讲述了一只雀儿和一只老鼠的故事。

在故事中,雀儿相当于高官显贵,老鼠相当于平民百姓。

故事通过雀儿和老鼠之间的交往,揭示了封建社会中统治者和被统治者之间的鸿沟和不公平。

《儒林外史》的讽刺艺术吴敬梓以敏锐的观察力,丰富的生活体验和鲜明的爱憎,写出了《儒林外史》,于是“说部中乃始有足称讽刺之书”(鲁迅《中国小说史略》),其将讽刺艺术发展到了新的境界。

一,“讽刺的生命是真实”(鲁迅语),讽刺和真实相结合。

《儒林外史》的讽刺艺术正体现了这个精神,小说中的许多人物都有原型,如庄征君取材于程绵庄。

《儒林外史》通过了精确的白描,写出了“常见”“公然”“不以为奇”的人事矛盾,加以典型概括,而不做主观的说明,使读者从客观事物本身得到启发。

例如,马二先生游西湖时,西湖的秀丽景色没有引起他的兴趣,而酒店里挂着的透味的羊肉,盘子里盛着滚热的蹄子,海参却使他羡慕不已,见了游西湖的女客就低头不敢仰视,看到书店里有自己的八股选本就打听它的销路,这充分的讽刺了他的思想迂腐和精神空虚。

二,从讽刺的态度上来说,具有秉持公心的严肃性。

由于作者态度的严肃和爱憎的分明,他能针对不同人物作不同程度不同方式的讽刺。

例如①对周进、范进、匡超人、王玉辉、马二先生等是含泪的讽刺,既同情又讽刺,可谓是“威而能谐”,王玉辉为青史留名,他鼓励女儿殉节,在女儿死后,还仰天大笑道“死得好,死得好”,但到了女儿被送入烈女祠公祭之时,他却是转为心伤,落了泪,辞了不肯来。

②对严贡生、宋为富等具有无情的鞭挞,但不流于谩骂,可谓是“婉而多讽”,严贡生强圈别人的猪,还在人前吹嘘自己从不占乡里乡间半点便宜。

③对杜少卿等人也能做到“爱而知其丑”讽刺有时候还随着人物的社会地位和思想品质的变化而态度不同。

范进中举前,虽有讽刺但更多的是同情,做官后,作者对他讽刺多,可以说是辛辣的讽刺。

三,从讽刺的审美特征看,具有悲喜交融的美学风格。

《儒林外史》对讽刺艺术的贡献还在从儒林群丑可笑的喜剧表面去挖掘其内在的悲剧意蕴,从而给读者以双重的审美感受。

儒林外史中的讽刺技巧

1. 夸张式讽刺,那范进中举后竟然疯了,这夸张得多么可笑啊!就像一个人中了彩票后高兴得要上天一样。

2. 对比讽刺可厉害啦,匡超人前期的老实和后期的虚伪,对比起来不是一目了然吗?这就好比从白天一下子到了黑夜。

3. 细节讽刺也很强哦,严监生临死前还惦记着那根灯草,这细节多妙呀!简直就是从细微处见大讽刺。

4. 人物形象讽刺也很绝啊,那个胡屠户对范进前倨后恭的样子,不就把他的嘴脸讽刺得淋漓尽致吗?跟变色龙似的。

5. 情境讽刺也有意思呢,大家都热衷科举,到处都是为了功名疯狂的人,这不就是对当时社会的绝妙讽刺吗?好像整个世界都颠倒了。

6. 语言讽刺更是常见啦,那些文人说话的酸腐气,不就是在讽刺他们的故作姿态吗?就像闻着一股酸臭味。

7. 漫画式讽刺也很逗呀,把那些人物的丑态刻画得跟漫画人物似的,让人一看就忍俊不禁,这讽刺手法多高呀!

8. 隐喻式讽刺也很有深度哦,书里很多情节看似平常,实际都暗含对社会现象的讽刺,这就像隐藏在草丛里的荆棘。

结论:《儒林外史》的讽刺技巧真是丰富多样又精妙绝伦,让人不得不佩服作者的才华呀!。

《儒林外史》讽刺艺术功名外衣下,体味士林悲喜人生《儒林外史》这部作品以封建时代知识分子为主要描写对象,以批判科举制度为中心内容,描绘了封建社会广阔的社会生活,揭露了封建社会末期的种种丑恶现象。

本书大体分为三部分:第一部分描写了科举制度下的文人图谱;第二部分描绘了理想文士的探求;最后的部分描写了“市井奇人”的发现。

本书人物性格的刻画颇为深入细腻,尤其是采用高超的讽刺手法,使该书成为中国古典讽刺文学的佳作。

该书代表着中国古代讽刺小说的高峰,它开创了以小说直接评价现实生活的范例。

读书方法指导讽刺文学有着悠久的历史。

几千年来,讽刺作家们以笔为武器,无情地揭破虚伪,鞭挞丑恶,在笑声中批判社会现实,创造了许多经典作品。

阅读这些作品,要注意以下几个方面:(1)体会批判精神。

讽刺作家塑造人物,叙述故事,锋芒所向并非个别的人,而是以之为典型,针砭时弊,揭露某种社会现象背后的荒谬本质,从而间接地表达对理想的向往。

(2)欣赏讽刺笔法。

讽刺作品的笔法是多种多样的。

在看似子虚乌有的情节和夸张变形的描写中曲折地揭示现实矛盾,这是讽刺作品常见的一种手法。

另一种常见的手法则是抓住平常生活中传神的细节,以冷峻的白描直书其事。

不同的讽刺笔法,让作品具有多姿多彩的艺术风格,同时透露出的作者对讽刺对象的感情、立场和观点,值得在阅读时细加品味。

(3)联系现实深入理解。

讽刺作品包含着深刻的批判精神,具有强烈的爱憎情感。

阅读时,要注重联系现实,深入思考。

《儒林外史》的讽刺艺术•讽刺是文艺创作的一种表现手法,是人们针对社会生活中不合理的、错误的或腐朽的人或事,用讥讽、嘲笑的手法,突出其矛盾的所在,以达到贬斥、否定、批判的目的。

1.运用“真实”进行讽刺。

《儒林外史》塑造人物形象是以真实为最高原则的,即按照人物所处的特定情景,符合真情实理,并真实地反映出当时的社会生活。

《儒林外史》它所讽刺的种种丑恶的人物和事情,都是当时封建社会里实际存在着或者曾经出现过的事实。

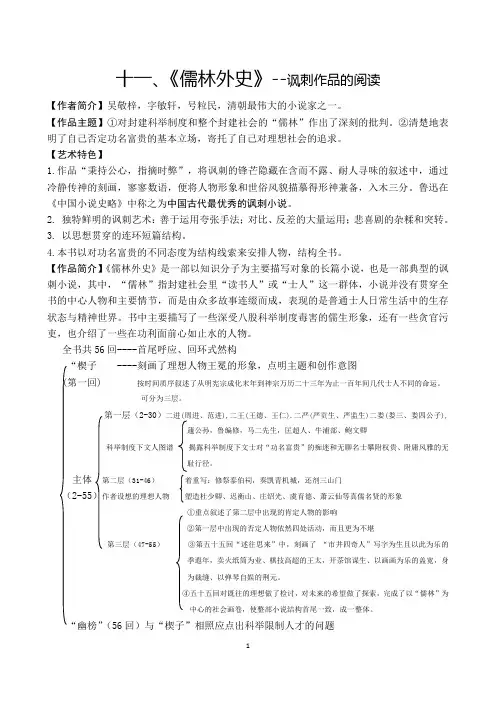

十一、《儒林外史》--讽刺作品的阅读【作者简介】吴敬梓,字敏轩,号粒民,清朝最伟大的小说家之一。

【作品主题】①对封建科举制度和整个封建社会的“儒林”作出了深刻的批判。

②清楚地表明了自己否定功名富贵的基本立场,寄托了自己对理想社会的追求。

【艺术特色】1.作品“秉持公心,指摘时弊”,将讽刺的锋芒隐藏在含而不露、耐人寻味的叙述中,通过冷静传神的刻画,寥寥数语,便将人物形象和世俗风貌描摹得形神兼备,入木三分。

鲁迅在《中国小说史略》中称之为中国古代最优秀的讽刺小说。

2.独特鲜明的讽刺艺术:善于运用夸张手法;对比、反差的大量运用;悲喜剧的杂糅和突转。

3.以思想贯穿的连环短篇结构。

4.本书以对功名富贵的不同态度为结构线索来安排人物,结构全书。

【作品简介】《儒林外史》是一部以知识分子为主要描写对象的长篇小说,也是一部典型的讽刺小说,其中,“儒林”指封建社会里“读书人”或“士人”这一群体,小说并没有贯穿全书的中心人物和主要情节,而是由众多故事连缀而成,表现的是普通士人日常生活中的生存状态与精神世界。

书中主要描写了一些深受八股科举制度毒害的儒生形象,还有一些贪官污吏,也介绍了一些在功利面前心如止水的人物。

全书共56回----首尾呼应、回环式然构“楔子 ----刻画了理想人物王冕的形象,点明主题和创作意图(第一回) 按时间质序叙述了从明宪宗成化末年到神宗万历二十三年为止一百年间几代士人不同的命运。

可分为三层。

第一层(2-30)二进(周进、范进),二王(王德、王仁).二严(严贡生、严监生)二娄(娄三、娄四公子),蘧公孙,鲁编修,马二先生,匡超人、牛浦部、鲍文卿科举制度下文人图谱揭露科举制度下文士对“功名富贵”的痴迷和无聊名士攀附权贵、附庸风雅的无耻行径。

主体第二层(31-46)着重写:修祭泰伯祠,奏凯青机城,还剂三山门(2-55)作者设想的理想人物塑造杜少卿、迟衡山、庄绍光、虞育德、萧云仙等真儒名贤的形象①重点叙述了第二层中出现的肯定人物的影响②第一层中出现的否定人物依然四处活动,而且更为不堪第三层(47-55)③第五十五回“述往思来”中,刻画了“市井四奇人”写字为生且以此为乐的季遐年,卖火纸筒为业、棋技高超的王太,开茶馆谋生、以画画为乐的盖宽,身为裁缝、以弹琴自娱的荆元。

儒林外史中的讽刺艺术《儒林外史》这本书,简直就是一本充满了讽刺的宝藏。

说实话,读起来让人又想笑又想气,感觉作者吴敬梓像是在用一把尖锐的针,戳破那些伪君子的伪装,一点也不手软。

你看吧,书中的人物一个个有的满口仁义道德,可惜都是假大空的纸上谈兵;有的自以为是地以知识为傲,却对社会的残酷一无所知。

吴敬梓就在这样的人物身上狠狠地揭露了那个时代的种种病态,简直就是在跟我们说,“你们这些人,嘴巴上说得天花乱坠,结果还是活得像个木偶。

”他通过讽刺,把那种“空谈理论”的做作气息描绘得淋漓尽致,让人看得直摇头。

比如说书中的范进,哦,他那一段真的是让人哭笑不得。

这个范进,明明脑袋不太灵光,结果每次考试都靠着“运气”过关。

可他偏偏特别相信自己是什么“文人”,自己才是有学问的那一个。

哈哈,你说他能不被讽刺吗?那一副自命不凡的模样,完全就是在告诉大家,“我就是个文化人,能在学术上指点江山。

”可是,看看他最后被一纸状元封号,才明白了个中玄机——原来一切都只是自欺欺人罢了。

吴敬梓让我们看到的,就是这些书生满肚子的空话,表面上都是“忠诚、正直、诚实”,但实际上呢?一个个都只是为了名利、为了前途,连最基本的自知之明都没有。

说到讽刺,不得不提的还有书中的朱尔东。

朱尔东是个典型的“有理想无能力”的角色。

他头脑一热,想着去考举人,却连读书都读不明白。

这个人呢,跟范进不同,他不是单纯的运气问题,而是缺少了深厚的学问基础,却偏要装得自己能成大器。

他理想很丰满,能力却是零,简直就是在告诉你,空有一颗雄心壮志,却没有真才实学,最终注定要落得个“被人耻笑”的下场。

读着朱尔东的故事,你不仅能感受到那种笑中带泪的讽刺,而且还能看到当时那些人在追求功名利禄时的盲目和贪婪。

吴敬梓真的是在告诉我们,别总想着一夜成名,你得脚踏实地,一步一个脚印,才能真正立足社会。

再看看书中其他那些人,个个都让你觉得既好笑又惋惜。

无论是程朝宗,还是孟青山,他们的形象都深刻地揭示了那个社会中“虚伪”和“势利”的一面。

儒林外史讽刺艺术手法《儒林外史》是明代文学大家罗贯中的一部爆笑小说,被誉为中国古代的“滑稽漫画”,用讽刺的文字描绘了中国古代社会的种种弊端,拨动了许多被压抑的心灵。

讽刺艺术比较简单地说就是利用滑稽和幽默的手法,暗示地暗讽被讽刺的对象,以让读者看到他们脸上不自觉的笑容,以此来达到批判的效果。

《儒林外史》的主要讽刺艺术手法之一就是言语暗示法。

罗贯中在小说中经常利用这种方式,来暗示被讽刺的事物,从而把被讽刺的对象表达的淋漓尽致,起到了深刻的效果。

比如,在小说中罗贯中暗示徐誉的腐朽贪污及权贵腐败,说:“徐曰:‘我今日成人之礼,宁做不去?’曰:‘子非今日病也,初五比赛,今后全家安乐。

’”从这段对话可以看出,当徐誉想要跳过初五考试时,他暗示自己家庭中有腐败的行为存在,因此他担心如果考试成绩不好,全家人都会惹上麻烦。

另外,《儒林外史》中的一些题材也有讽刺的用意,比如描写科举考试的残酷场景:“又有一百分,未马蹄之前及鞭声之后,童童骇然,拜拜而起,而复坐,以反应考官的严厉。

”段描写不仅让读者看到当时考试的紧张气氛,也体现出罗贯中对科举考试的反抗精神。

此外,《儒林外史》中也有一些古代口头禅,以讽刺官员专权跋扈,比如形容他们不让他人插话的行为:“只为尊者,不为卑者,只为官服,不为老乡。

”罗贯中还将古代礼教上的理念反过来用于讽刺,让读者看清古代社会的腐败滋味,引发读者的反思。

最后,《儒林外史》中有几位人物既是官吏,又是专家,他们经常用智慧挫败对方,也是一种讽刺艺术,比如季大人和陈昌济,他们经常用一些刁钻的说辞来一副高深莫测的样子,让官吏无话可说,这也是一种暗讽。

总而言之,《儒林外史》以讽刺的手法描述了中国古代腐败的社会现实,这种讽刺艺术技巧也为文学史上留下了经典的佳作,具有极其重要的意义。

简述儒林外史的讽刺艺术《儒林外史》是一部以明朝时期儒家知识分子为主角的讽刺小说,通过描写这些人在官场、学术界和社会生活中的各种问题和矛盾,反映了当时的政治腐败、学术不端和社会不公等问题。

这部小说讽刺艺术非常出色,下面是简要的概括和拓展:《儒林外史》通过讽刺儒家知识分子的种种不是,揭示了明朝时期政治腐败和学术不端的问题。

小说中的许多人物都是儒家思想的代表,但他们在官场和学术界中的表现却常常是荒唐可笑、荒谬绝伦的。

例如,小说中的严嵩、冯保等人,他们是明朝时期的高级官员,但他们的行为却常常违背儒家的道德准则,甚至和法律相悖。

另外,小说中的科举考试也充满了讽刺意味。

小说中的许多学生在考试中作弊、抄袭,甚至使用药物来提高自己的考试成绩,这些行为都违背了儒家的教育观念。

除了讽刺儒家知识分子之外,《儒林外史》还讽刺了当时的学术界。

小说中的许多学者都是当时的顶尖学者,但他们的行为却常常违背了学术道德,例如,小说中的顾炎武等人,他们主张反对迷信和外来思想,但却在自己的研究中大量引用了西方的思想。

另外,小说中的徐渭等人,他们也是当时的学术领袖,但他们的研究却常常缺乏科学性和实用性,只是在追求学术的“花架子”。

除了官场、学术界之外,《儒林外史》还讽刺了当时的社会现实。

小说中的许多人物都是当时的社会精英,但他们却常常陷入贪婪、自私和腐败之中,例如,小说中的商天章等人,他们为了追求自己的利益,不惜利用自己的权力和地位来坑骗他人。

另外,小说中的沈括等人,他们也是当时的社会精英,但他们的行为却常常违背了道德和法律,甚至和犯罪有关。

《儒林外史》通过讽刺儒家知识分子和政治、学术界的问题,反映了当时的政治腐败、学术不端和社会不公等问题,是一部非常出色的讽刺小说。

《儒林外史》讽刺艺术赏析

《儒林外史》是一部以讽刺为主题的长篇小说,作者是清代小说家吴敬梓。

这部小说以科举制度为背景,通过对儒林中的种种丑态和腐败现象进行揭露和讽刺,表现出了作者对封建社会的批判和反思。

在《儒林外史》中,讽刺艺术的运用是非常显著的。

小说通过生动的人物形象和幽默的语言,对儒林中的种种不正之风和腐败现象进行了揭露和讽刺。

例如,小说中描写了一位名叫王冕的儒生,他才华横溢,但却始终无法考取功名。

王冕为了追求科举考试的功名,不惜放弃自己的道德准则,抄袭文章,甚至向考官行贿。

这样的人物形象,不仅揭示了封建社会科举制度的腐败和黑暗,更对当时的社会现实进行了深刻的批判。

除了人物形象的讽刺之外,小说还通过幽默的语言来讽刺儒林中的种种丑态。

例如,小说中描写一位名叫匡超人的儒生,他在考试中作弊,被考官发现后却反而指责考官不公。

这样的描写,不仅让读者感受到了儒生的无耻和荒唐,更通过对儒生的讽刺,反映了当时封建社会的虚伪和黑暗。

此外,小说还通过对儒林内部的讽刺,揭示了封建社会科举制度的腐败和黑暗。

例如,小说中描写了一位名叫王玉辉的儒生,他年年考试,年年落榜,最终因为无法支付官府的罚款而被迫逃亡。

这样的描写,不仅让读者感受到了儒生的痛苦和无奈,更通过对儒生的讽刺,反映了当时封建社会科举制度的不公和腐败。

综上所述,《儒林外史》的讽刺艺术是非常显著的,通过生动的

人物形象、幽默的语言和儒林内部的讽刺,深刻地反映了当时封建社会的虚伪和黑暗,具有一定的社会批判意义。

《儒林外史》讽刺艺术分析

《儒林外史》的讽刺艺术赏析是如下:

1、运用对比手法进行讽刺。

作者往往让同一个人在不同的情况下对待同一对象采取不同的甚至完全矛盾的态度,造成强烈对照,从而产生喜剧效果。

如,胡屠户对范进中举前后态度的对比描写就尤为鲜明。

2、运用艺术夸张,产生强烈的讽刺效果。

比如,范进中举发疯,胡屠户打了范进一巴掌,再也回不过手指来,都是寓讽刺于夸张之中。

3、吴敬梓用幽默而又带着冷嘲热讽的笔调,写出了当时人们的趋炎附势。

同时也抨击了当时的科举制度,反映出科举制度对知识分子的毒害之深。

作品主旨

《儒林外史》是一部以辛辣的笔触对社会现状和儒士命运进行批判揭露的讽刺小说。

小说形象地刻画了在科举制度下,知识阶层精神道德和文化教育腐朽糜烂的现状。

它透过人生百态揭示了士人功名利禄的观念、官僚制度、人伦关系和整个社会风气。

作者从揭露科举制度以及在这个制度奴役下的士人丑恶的灵魂入手,进而讽刺了封建官吏的昏聩无能、地主豪绅的贪吝刻薄、附庸风雅的名士的虚伪卑劣,以及整个封建礼教制度的腐朽和人民灵魂的扭曲。

吴敬梓的讽刺显然给了封建社会有力的一击,宣泄了大多数心有同感的读书人对人性卑劣、社会黑暗的控诉。

1、一目了然和出乎意料如在第四回,写范进中了举人之后就不知道自己姓什么了。

后来又中了进士,中了进士更是忘乎所以。

本来没有什么学问,却到处卖弄自己的学问,让人家对他仰慕,甚至恬不知耻地说:“苏轼是我朝的普普通通的人,凭什么大家都夸扬他呢?”他连苏轼是宋代著名的文学家都不知道。

就是这种令人一目了然的描写,揭露了他既无知又无耻的嘴脸。

体现了作者对科举制度扭曲人的人格、心灵的现象的入木三分的揭示。

进士的无知则通过“关圣帝君”所写的判词“调寄《西江月》”一首,而进士王惠、荀玫又居然“悚然,毛发皆竖,相信无疑来凸现。

严贡生在船上吃的是云片糕,船家何尝不知道,读者也十分清楚,可是严老爷却硬说是为了治疗“晕病”,用了什么上党人参、四川黄莲,一共“费了几百两银子”才“合了这一料药”,其存心讹诈船家力资,连“搬行李的脚子”也瞒不过,这本是一目了然的敲诈行为,严贡生却振振有词地倒打一耙,这个“衣冠人物”的操守,也就可以不问而知是极其卑污的人。

如侠客张铁臂用一颗血淋淋的“人头”骗取了娄三、娄四两位公子的五百两银子去后,不料原来是一颗六、七斤重的猪头。

事情之怪诞出乎读者的意料,不禁令人哑然失笑,而娄三、娄四徒务好客虚名的公子习气,也就历历如绘地呈现在读者面前了。

梁上的老鼠掉在燕窝碗里,厨役的钉鞋踢到点心盘上,陈和甫的衣袖招翻了粉汤,接二连三的一齐出现在蘧公孙和鲁小姐的婚宴席上,出乎主客的意外,也出乎读者的意外。

这就使得“一些也没有破绽”的、“极其辉煌”的喜事显得“不甚吉利”。

作者在他们婚礼上穿插进这几件出乎意外的偶然事件,既有嘲讽、也有暗示。

2、崇高的语言和卑劣的行径在对于一些人物的讽刺上,作者不是直接表露自己的憎恶,而是用人物自己的行动去否定自己的谎言,使其冠冕堂皇的言辞与卑劣的丑行形成鲜明的对照。

他们总是嘴上说得自己是多么的高尚,自己是多么善良,总之一切好的言语都用上了。

可是说归说,做归做,说跟说完全是两码事。

他们的语言与行动根本没有一丝挂钩,说得头头是道,做的却是无比丑陋,两者之间形成鲜明的对照。