【郑杭生PPT课件】民生为重与社会服务和社会管理

- 格式:ppt

- 大小:542.00 KB

- 文档页数:14

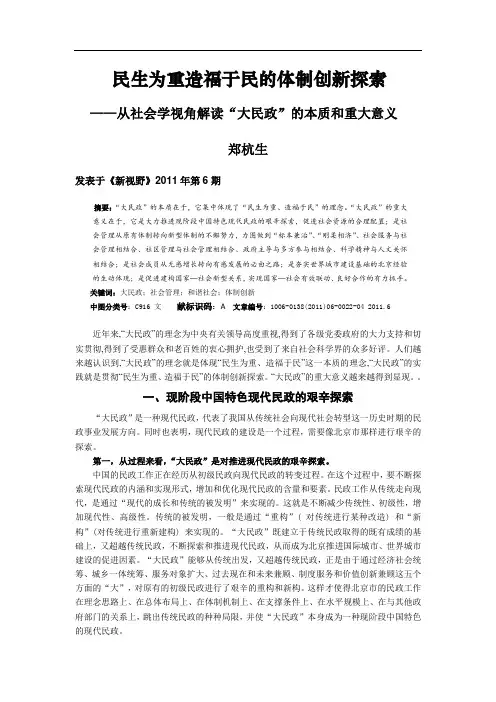

民生为重造福于民的体制创新探索——从社会学视角解读“大民政”的本质和重大意义郑杭生发表于《新视野》2011年第6期摘要:“大民政”的本质在于,它集中体现了“民生为重、造福于民”的理念。

“大民政”的重大意义在于,它是大力推进现阶段中国特色现代民政的艰辛探索,促进社会资源的合理配置; 是社会管理从原有体制转向新型体制的不懈努力,力图做到“标本兼治”、“刚柔相济”、社会服务与社会管理相结合、社区管理与社会管理相结合、政府主导与多方参与相结合、科学精神与人文关怀相结合; 是社会成员从无感增长转向有感发展的必由之路; 是夯实世界城市建设基础的北京经验的生动体现; 是促进建构国家—社会新型关系,实现国家—社会有效联动、良好合作的有力抓手。

关键词:大民政;社会管理;和谐社会;体制创新中图分类号:C916 文献标识码:A文章编号:1006-0138(2011)06-0022-04 2011.6近年来,“大民政”的理念为中央有关领导高度重视,得到了各级党委政府的大力支持和切实贯彻,得到了受惠群众和老百姓的衷心拥护,也受到了来自社会科学界的众多好评。

人们越来越认识到,“大民政”的理念就是体现“民生为重、造福于民”这一本质的理念,“大民政”的实践就是贯彻“民生为重、造福于民”的体制创新探索。

“大民政”的重大意义越来越得到显现。

一、现阶段中国特色现代民政的艰辛探索“大民政”是一种现代民政,代表了我国从传统社会向现代社会转型这一历史时期的民政事业发展方向。

同时也表明,现代民政的建设是一个过程,需要像北京市那样进行艰辛的探索。

第一,从过程来看,“大民政”是对推进现代民政的艰辛探索。

中国的民政工作正在经历从初级民政向现代民政的转变过程。

在这个过程中,要不断探索现代民政的内涵和实现形式,增加和优化现代民政的含量和要素。

民政工作从传统走向现代,是通过“现代的成长和传统的被发明”来实现的。

这就是不断减少传统性、初级性,增加现代性、高级性。

更加合理地配置社会资源 大力改善民生郑杭生中共十八大报告对近年来加强社会建设取得的成绩和存在的问题进行了总结,提出了今后面临的任务和要实现的目标,必将对我国今后的社会建设和社会管理实践产生深远的影响。

报告的第七部分“在改善民生和创新管理中加强社会建设”,在充分肯定改善民生这个重点时,又把创新管理确定为社会建设的另一个重点,二者成为加强社会建设的两个尤其要重视的抓手。

这里从社会学视野对十八大报告中关于社会建设的论述做一些解读。

加强社会建设三个“必须”昭示什么报告提出,加强社会建设要坚持三个“必须”:必须从维护最广大人民根本利益的高度,加快健全基本公共服务体系,加强和创新社会管理,推动社会主义和谐社会建设;必须以保障和改善民生为重点,多谋民生之利,多解民生之忧,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展,努力让人民过上更好生活;必须加快推进社会体制改革,围绕构建中国特色社会主义社会管理体系,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制,加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,加快形成政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制,加快形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制。

这三个“必须”,实际上是系统地指出了加强社会建设的三条基本途径。

从社会学的视角看,这三个“必须”至少昭示着这样三点:第一,要抓住社会建设的内涵和本质。

社会建设的内涵和本质是更加公平合理地配置社会资源和社会机会。

无论是提高人民物质文化生活水平、加快健全基本公共服务体系,以保障和改善民生为重点、解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,还是构建“中国特色社会主义社会管理体系”所包含的四个组成部分,无不涉及社会资源和社会机会更加公平合理地配置的问题。

从学理上说,要真正从深层次上理解何谓“社会建设”,离不开社会资源和社会机会更加公平合理地配置这个核心。