(苏教版)--小学数学六年级上册纳税问题

- 格式:pdf

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:10

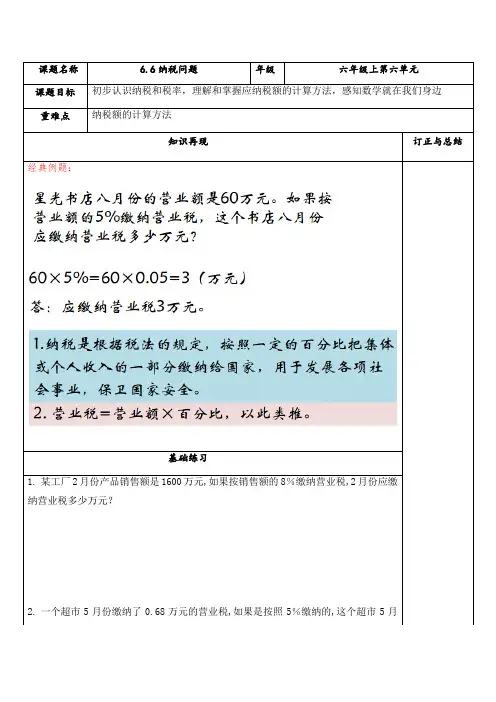

课题名称 6.6纳税问题年级六年级上第六单元

课题目标初步认识纳税和税率,理解和掌握应纳税额的计算方法,感知数学就在我们身边重难点纳税额的计算方法

知识再现订正与总结经典例题:

基础练习

1.某工厂2月份产品销售额是1600万元,如果按销售额的8%缴纳营业税,2月份应缴

纳营业税多少万元?

2.一个超市5月份缴纳了0.68万元的营业税,如果是按照5%缴纳的,这个超市5月

一、填空

1.王老师今年的稿费有2000元,超过800元的部分要按20%纳税,实际拿到稿费( )元。

2.某饭店八月份的营业额是4万元,按营业额的5%缴纳营业税,应纳税()万元。

3.某超市去年的营业额是600万元,缴纳了营业税税款30万元,营业税税率是( )%。

三、李叔叔开了一家商店,按营业额的5%缴纳营业税,某月李叔叔缴纳税款约1900元,李叔叔这个月的营业额约是多少元?

评价与反思:

参考答案

基础练习 1.128

2.1

3.6

3.13200

4. 4000。

六年级上数学教案-纳税问题-苏教版秋一、教学目标1.理解纳税的概念和意义。

2.通过案例分析,掌握税前收入、个人所得税、税后实际收入之间的关系。

3.培养学生良好的纳税意识和纳税意愿。

二、教学重点和难点1.教学重点:学生通过案例分析,理解税前收入、个人所得税和税后实际收入的概念和计算方法。

2.教学难点:将抽象的概念和计算方法转化为具体的案例分析,使学生更易于掌握。

三、教学内容和教学方法1. 教学内容1.纳税的概念和意义。

2.个人所得税的计算方法。

3.案例分析:根据不同的税前收入金额,计算实际税后收入。

2. 教学方法1.观察法:带领学生通过实例观察,引导学生分析、探究。

2.问答法:通过提问和回答,激发学生思考和讨论。

3.讨论法:组织学生进行小组讨论,分享不同的计算方法和理解。

四、教学准备和教学过程1. 教学准备1.教师准备案例分析资料和展示工具。

2.学生需要纸笔计算和思考。

2. 教学过程1.导入:引入案例分析,介绍一位学生收入的情况,并与学生讨论应该如何计算个人所得税和税后实际收入,引导学生探究税前收入、个人所得税和税后实际收入之间的关系。

2.分组讨论:学生分组讨论,分享组内不同的计算方法和理解。

教师带领学生进行讨论,收集不同的方法和意见。

3.展示:学生展示自己的计算方法和理解,教师点评并纠正错误的计算方法。

4.讲解答案:教师通过领读答案和计算过程,帮助学生掌握正确的个人所得税计算方法和税后实际收入计算方法。

5.实践操作:教师再给学生几个不同税前收入的案例,让学生自己计算应该缴纳多少个人所得税,并计算税后实际收入。

6.总结:针对学生在实践操作中出现的问题,教师进行总结和点评,并强调纳税的重要性和意义,鼓励学生积极履行税收义务。

五、教学评价1.通过案例分析和实践操作,学生掌握了个人所得税和税后实际收入的计算方法,并理解了税前收入、个人所得税和税后实际收入之间的关系。

2.学生的小组讨论和展示质量较高,大部分学生能够正确计算税前收入、个人所得税和税后实际收入之间的关系。

苏教版数学六年级上册6.9《纳税问题》教案一. 教材分析《纳税问题》是苏教版数学六年级上册第6.9节的内容。

这部分内容主要是让学生了解纳税的基本概念,知道纳税的意义和必要性,掌握个人所得税的计算方法,培养学生遵守国家法律法规,自觉纳税的意识。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的数学基础,对数学问题有一定的分析能力。

但是他们对于纳税这个概念可能比较陌生,对于个人所得税的计算方法更是不清楚。

因此,在教学过程中,需要教师通过生动的实例,让学生理解纳税的意义,掌握计算方法。

三. 教学目标1.让学生了解纳税的基本概念,知道纳税的意义和必要性。

2.让学生掌握个人所得税的计算方法。

3.培养学生遵守国家法律法规,自觉纳税的意识。

四. 教学重难点1.纳税的基本概念。

2.个人所得税的计算方法。

五. 教学方法采用情境教学法,通过生动的实例,让学生了解纳税的意义,掌握计算方法。

同时,采用小组合作学习,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.准备相关的纳税实例,如购物发票、工资单等。

2.准备个人所得税计算公式。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个购物实例,让学生了解购物时需要支付的税费,引导学生思考为什么要纳税,纳税的意义和必要性。

2.呈现(10分钟)通过工资单实例,让学生了解个人所得税的计算方法。

教师讲解税率和速算扣除数的概念,让学生明白如何计算应纳税所得额和应缴纳的税款。

3.操练(10分钟)学生分组进行计算练习,每组选择一个实例,按照个人所得税计算方法,计算应缴纳的税款。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)教师选取几个不同情况的实例,让学生独立计算应缴纳的税款。

然后进行小组讨论,分享计算过程和心得。

5.拓展(5分钟)引导学生思考,除了个人所得税,还有哪些税种?各有什么意义?让学生了解我国的税收体系。

6.小结(5分钟)教师总结本节课的主要内容,强调纳税的意义和必要性,引导学生树立自觉纳税的意识。

六年级上册数学教案-9.纳税问题-苏教版一、课程目标1.了解国家税收的意义和作用;2.了解个人纳税的对象、方式以及纳税义务;3.掌握税前收入与税后收入之间的关系;4.了解税收与公共服务之间的联系。

二、教学重点1.个人纳税的意义和作用;2.税前收入与税后收入之间的关系。

三、教学难点个人纳税方式及纳税义务。

四、教学方法1.探究教学法;2.讨论教学法;3.研讨式教学法;4.任务型教学法。

五、教学过程1.导入(10分钟)1.现实生活中,我们每天都花钱,那你们知道每天花的钱有一部分是要上缴给政府的吗?为什么?2.请同学们说出不同的税种,例如:增值税、个人所得税、企业所得税等等。

2.展开(35分钟)1.请同学们阅读课本P27页、P28页、P29页,并回答以下问题:(1)税收是什么?有什么作用?(2)个人纳税的对象有哪些?如何纳税?(3)税前收入和税后收入的关系是什么?2.请同学们接着就这三个问题分组讨论。

3.老师根据讨论情况和同学们的实际情况适当增添内容进行讲解。

3.拓展(15分钟)1.请同学们思考,税收与公共服务之间有什么联系?请以画图和演讲的形式进行展示。

2.老师对同学们的展示进行点评和总结。

4.巩固(10分钟)请同学们完成课本P31页的练习,检查所学知识的熟练程度。

六、作业请同学完成以下任务:1.收集你家的水电煤气费缴纳单据,填写相应的金额和时间。

2.与家人一同讨论纳税意义和纳税义务,并写出感想。

3.就税收与公共服务之间的联系,制作一张海报,展示出来。

七、板书设计税收的意义和作用个人纳税的对象、方式及纳税义务税前收入与税后收入的关系税收与公共服务之间的联系八、教学反思本节课采取探究教学法和讨论教学法相结合的授课方式,让同学们在思考、讨论中掌握了个人纳税的意义和作用以及纳税方式和纳税义务,课堂教学效果较好。

后期通过拓展活动和作业让同学们深入了解了税收与公共服务之间的联系,加深了对税收知识的理解。

经验是,让每个学生都能拥有个人独立思考和表达的机会,这样才能更好地促进学生学习的积极性和主动性。

六年级数学上册教案纳税问题(苏教版)教学目标1. 知识与技能:使学生理解纳税的含义,掌握不同税率的应用,并能计算个人所得税。

2. 过程与方法:通过实例分析,培养学生解决实际问题的能力,提高数学运算技能。

3. 情感态度价值观:培养学生依法纳税的公民意识,理解税收对社会发展的重要性。

教学内容1. 纳税的基本概念:介绍纳税的含义、种类及重要性。

2. 个人所得税的计算:学习不同收入水平下的税率,掌握计算方法。

3. 实例分析:通过实例,让学生运用所学知识解决实际问题。

教学重点与难点重点:个人所得税的计算方法。

难点:理解不同税率的应用,准确计算税额。

教具与学具准备教具:PPT、计算器。

学具:练习本、铅笔。

教学过程1. 导入:通过提问方式,引导学生思考纳税的意义。

2. 基本概念讲解:介绍纳税的种类和重要性。

3. 个人所得税计算:详细讲解税率表,举例说明计算过程。

4. 实例分析:分组讨论,解决实际问题。

板书设计左侧:列出关键概念和公式。

右侧:展示实例及其解答过程。

作业设计基础题:计算给定收入水平的个人所得税。

提高题:分析不同收入来源的纳税情况。

课后反思反思学生对纳税概念的理解程度。

分析学生在计算个人所得税时的常见错误。

调整教学方法,以提高学生对税法知识的理解和应用能力。

此教案旨在通过系统的教学设计,帮助学生深入理解纳税的重要性,掌握个人所得税的计算方法,并能在实际问题中灵活运用。

通过课后反思,教师可以不断优化教学策略,以更好地达到教学目标。

个人所得税计算的重要性个人所得税是每个公民在达到一定收入水平后必须缴纳的税种,它直接关系到个人的经济利益和国家的财政收入。

因此,理解和掌握个人所得税的计算方法对于学生来说至关重要。

这不仅有助于他们未来在财务规划和个人理财方面做出明智的决策,而且也是培养其成为负责任的公民的重要一环。

税率表的理解个人所得税采用超额累进税率,这意味着税率随着收入的增加而逐渐提高。

在教学中,需要详细解释不同收入档次对应的税率,并强调这些税率的适用条件。

六年级上册数学教案-6.9纳税问题|苏教版教案:纳税问题一、教学内容本节课的教学内容来自于苏教版六年级上册数学教材第107页,主要包括纳税的定义、纳税的种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

通过本节课的学习,使学生了解纳税的基本知识,培养学生的纳税意识和社会责任感。

二、教学目标1. 知识与技能:让学生了解纳税的定义、种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作交流的方式,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生的纳税意识,增强社会责任感。

三、教学难点与重点重点:纳税的定义、种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

难点:纳税人的义务和权利,纳税的基本程序。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔学具:教材、笔记本、文具五、教学过程1. 情境引入:通过一个真实的例子,如某企业缴纳税收的案例,引出纳税的概念。

2. 自主学习:让学生阅读教材第107页,了解纳税的定义、种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

3. 合作交流:学生分组讨论,分享自己了解到的纳税知识,互相解答疑惑。

4. 讲解与演示:教师通过PPT、黑板、粉笔等方式,讲解纳税的定义、种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

5. 随堂练习:教师出题,学生独立完成,检验学习效果。

六、板书设计纳税的定义、种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

七、作业设计1. 请简述纳税的定义、种类、纳税人的义务和权利以及纳税的基本程序。

2. 举例说明一个企业的纳税过程。

八、课后反思及拓展延伸通过本节课的学习,学生对纳税有了基本的了解,但在实际操作方面还需加强。

在课后,可以让学生搜集一些有关纳税的资料,深入了解纳税的具体流程,提高学生的实践能力。

同时,也可以让学生关注社会上的纳税问题,培养学生的社会责任感。

重点和难点解析在本次六年级上册数学教案《纳税问题》中,我发现了几个需要重点关注和解析的细节。

六年级上册数学教案纳税问题苏教版教案:纳税问题一、教学内容本节课的教学内容来自于苏教版六年级上册数学教材,主要涵盖纳税问题的相关知识。

具体包括税收的含义、纳税人的义务、税收的种类和计算方法等。

二、教学目标通过本节课的学习,使学生了解税收的基本概念和意义,理解纳税人的义务,掌握不同种类税收的计算方法,并能够运用所学知识解决实际问题。

三、教学难点与重点教学难点:税收的计算方法和实际应用。

教学重点:税收的基本概念和意义,纳税人的义务。

四、教具与学具准备教具:黑板、粉笔、PPT学具:笔记本、练习本、计算器五、教学过程1. 引入:通过一个实际情景,例如购物时看到商品价格中含有税费,引发学生对税收问题的思考。

2. 讲解:介绍税收的基本概念和意义,解释纳税人的义务,讲解不同种类税收的计算方法。

3. 例题讲解:通过PPT展示几个税收计算的例题,引导学生思考并解答。

4. 随堂练习:让学生分组进行练习,运用所学知识解决实际问题。

六、板书设计板书设计如下:税收的基本概念和意义税收的含义税收的作用纳税人的义务纳税人的定义纳税人的义务税收的种类和计算方法直接税间接税计算方法七、作业设计1. 请简述税收的基本概念和意义。

2. 解释纳税人的义务是什么?3. 请举例说明直接税和间接税的计算方法。

作业答案:1. 税收是指政府为了满足公共需求,从居民和企业等经济主体收取的一种强制性财政收入。

税收的意义在于可以为政府提供必要的财政资源,用于公共支出和服务,促进社会公平和经济稳定。

2. 纳税人的义务包括依法纳税、诚实申报、按时缴纳税款等。

3. 直接税的计算方法是按照纳税人的所得或财产价值直接计算税款;间接税的计算方法是在商品或服务的价格中已经包含了税款,通过消费行为间接缴纳税款。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实际情景引入,让学生了解税收的重要性,通过讲解和练习,使学生掌握税收的基本概念和计算方法。

在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时解答疑问,并引导学生运用所学知识解决实际问题。

苏教版六年级上册数学第六单元《纳税问题》教案一. 教材分析苏教版六年级上册数学第六单元《纳税问题》主要让学生了解纳税的基本知识,培养学生对国家税收的认识,让学生通过解决实际问题,掌握纳税的相关计算方法。

教材内容包括个人所得税的计算,增值税的计算等。

本节课的内容与学生的生活实际紧密相连,有助于提高学生的学习兴趣和积极性。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的数学基础,对数学问题有一定的分析能力。

但纳税问题作为一个比较陌生的概念,对学生来说具有一定的难度。

因此,在教学过程中,需要从学生的生活实际出发,让学生通过观察、思考、操作、交流等活动,逐步理解和掌握纳税的相关知识。

三. 教学目标1.让学生了解纳税的基本知识,知道个人所得税和增值税的计算方法。

2.培养学生对国家税收的认识,提高学生的社会责任感和公民意识。

3.培养学生解决实际问题的能力,提高学生的数学应用能力。

四. 教学重难点1.重点:纳税的基本知识,个人所得税和增值税的计算方法。

2.难点:理解纳税的意义,掌握个人所得税和增值税的计算方法。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置生活中的纳税情境,让学生了解纳税的实际应用。

2.案例教学法:通过分析具体的纳税案例,让学生掌握纳税的计算方法。

3.小组讨论法:引导学生分组讨论,培养学生的合作意识和团队精神。

4.问答法:教师提问,学生回答,激发学生的思维,巩固所学知识。

六. 教学准备1.教学PPT:制作含有纳税知识讲解、案例分析、练习题等的PPT。

2.案例材料:准备一些实际的纳税案例,用于教学中的分析和讨论。

3.练习题:准备一些有关纳税计算的练习题,用于巩固所学知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示一些与纳税相关的图片,如税徽、税收标志等,引导学生关注纳税这一主题。

然后提问:“你们知道什么是纳税吗?为什么要纳税呢?”让学生发表自己的看法,从而引出本节课的内容。

2.呈现(15分钟)介绍纳税的基本知识,讲解个人所得税和增值税的计算方法。

苏教版六年级上册数学第六单元《纳税问题》教学设计一. 教材分析苏教版六年级上册数学第六单元《纳税问题》主要让学生了解纳税的基本知识,认识税收在国家经济中的重要作用,培养学生遵守国家税收法律法规的意识和习惯。

内容包括税收的定义、种类、税率,纳税人的权利和义务,以及如何计算和缴纳税款等。

通过本节课的学习,使学生掌握纳税的基本概念和计算方法,能够理解税收对于国家和社会的重要性,自觉履行纳税人的义务。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的数学基础,对于生活中的基本数学问题能够独立解决。

但是,纳税问题作为一个较为陌生的概念,学生在生活中接触较少,对于税收的认识和理解还需要通过课堂学习来逐步培养。

此外,学生对于税收的计算和缴纳方法较为陌生,需要通过具体的案例和练习来掌握。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解税收的定义、种类、税率,理解纳税人的权利和义务,掌握计算和缴纳税款的方法。

2.过程与方法:通过案例分析和实践操作,培养学生解决实际问题的能力,提高学生的逻辑思维和数据分析能力。

3.情感态度与价值观:培养学生遵守国家税收法律法规的意识,使学生认识到税收对于国家和社会的重要性,养成自觉履行纳税人义务的习惯。

四. 教学重难点1.重点:税收的基本概念、种类、税率,纳税人的权利和义务,计算和缴纳税款的方法。

2.难点:税收计算公式的运用,税率的理解和应用,如何正确缴纳税款。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置生活情境,让学生在实际问题中感受税收的存在和作用,提高学生的学习兴趣和积极性。

2.案例教学法:分析具体的税收案例,使学生了解税收的计算和缴纳过程,培养学生解决实际问题的能力。

3.小组合作学习法:学生进行小组讨论和合作,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.教学PPT:制作教学PPT,包括税收的基本概念、种类、税率,纳税人的权利和义务,计算和缴纳税款的方法等内容。

2.税收案例:准备一些具体的税收案例,用于课堂分析和讨论。

六年级上册数学教案纳税问题苏教版今天,我要为大家分享的是六年级上册的数学教案——纳税问题,这是一堂结合实际生活的课程,旨在让学生了解纳税的基本知识,培养学生对国家税收政策的认识。

一、教学内容本节课的教学内容主要来自于苏教版六年级上册的数学教材,第107页至第109页。

这部分内容主要介绍了纳税的基本概念,包括税收的含义、种类和作用,以及纳税人的权利和义务。

同时,还会涉及到一些与纳税相关的实际问题,如个人所得税的计算等。

二、教学目标1. 了解税收的含义、种类和作用,知道纳税人的权利和义务。

2. 学会计算个人所得税,理解税收政策对个人生活的影响。

3. 培养学生关心国家大事,热爱祖国的情感。

三、教学难点与重点本节课的重点是让学生理解税收的含义、种类和作用,以及纳税人的权利和义务。

难点则是个人所得税的计算方法。

四、教具与学具准备为了更好地开展课堂教学,我准备了一些教具和学具,包括PPT、税收知识手册、计算器等。

五、教学过程1. 情景引入:通过一个实际案例,让学生了解税收的概念。

例如,假设一个家庭每月收入为10000元,税收政策规定,每月应缴纳3%的个人所得税,那么这个家庭每月需要缴纳多少税收?2. 知识讲解:引导学生思考税收的含义、种类和作用,以及纳税人的权利和义务。

在这个过程中,可以结合税收知识手册,让学生更直观地了解税收的相关知识。

3. 例题讲解:以个人所得税为例,讲解如何计算应缴纳的税收。

例如,一个家庭每月收入为10000元,税收政策规定,每月应缴纳3%的个人所得税,那么这个家庭每月需要缴纳多少税收?4. 随堂练习:让学生运用所学知识,解决一些实际问题。

例如,假设一个学生每月零花钱为500元,税收政策规定,每月应缴纳5%的个人所得税,那么这个学生每月需要缴纳多少税收?5. 课堂讨论:让学生谈谈对税收政策的认识,以及税收政策对个人生活的影响。

六、板书设计板书设计主要包括税收的含义、种类、作用,以及纳税人的权利和义务。