隐喻研究的发展、现状及影响

- 格式:pdf

- 大小:222.54 KB

- 文档页数:3

近三年国外隐喻研究文献综述一、引言隐喻作为语言和思维中的重要现象,一直受到广泛的关注和研究。

近三年以来,国外对隐喻的研究持续深化,从多个角度探讨了隐喻的本质、功能和应用。

本文将对近三年来的重要研究成果进行综述,以期为相关领域的研究提供参考。

二、近三年隐喻研究的主要内容1. 隐喻的认知理论近年来,认知语言学领域的理论框架为隐喻研究提供了新的视角。

一些研究者主张,隐喻是一种跨域映射现象,将源域(source domain)的经验映射到目标域(target domain)以理解目标域的经验。

近三年来,研究者们进一步深入探讨了隐喻映射的过程、动因和认知机制。

2. 隐喻的社会文化因素越来越多的研究表明,隐喻的使用和理解受到社会文化因素的影响。

近三年来的研究关注了不同文化背景下的隐喻现象,探讨了隐喻与社会认知、意识形态和价值观之间的联系。

3. 隐喻的教学与习得对于二语学习者而言,理解和学习隐喻具有挑战性。

近三年的研究关注了隐喻的教学策略、习得过程以及评估方法。

研究者们提出了多种教学方案,旨在帮助学生更好地理解和运用隐喻。

4. 隐喻在特定领域的应用近三年来的研究还关注了隐喻在特定领域的应用,如文学批评、心理学、人工智能等。

这些研究为相关领域的发展提供了新的思路和方法。

三、结论与展望近三年来的国外隐喻研究取得了丰硕的成果,深化了我们对隐喻现象的理解。

然而,仍有许多问题有待进一步探讨,如:隐喻的神经机制是怎样的?如何更有效地教授和评估学生的隐喻能力?如何在特定领域更有效地应用隐喻?未来的研究将进一步拓展这些方向,为隐喻研究提供更为深入的视角。

国内隐喻研究状况述评隐喻是一种常见的修辞手法,通过将一个事物或概念与另一个事物或概念进行连系,来表达复杂的概念、情感或意义。

隐喻研究的目的是探讨隐喻的认知机制、语言表达方式以及文化背景对隐喻理解的影响。

在国内,隐喻研究的发展与国际上的研究水平相比还有一定的差距,但也取得了一些积极的进展。

首先,国内隐喻研究在理论框架方面取得了一定的成果。

隐喻理论是隐喻研究的核心,国内学者在隐喻理论的运用和发展方面进行了广泛的探索。

例如,从刘宓庆的“语言—思维转向”的理论框架到韩愈楼的“文化—认知转向”的理论框架,国内学者们为隐喻研究提供了多元的视角和理论支撑。

这些理论框架的出现丰富了国内的隐喻研究领域,为后续研究提供了理论基础。

其次,在隐喻识别和理解方面,国内学者进行了一系列的实证研究,探讨了不同语种、不同文化背景下的隐喻现象。

这些研究旨在揭示不同语言、文化对隐喻理解的影响因素,以及多元文化背景下的隐喻认知差异。

例如,一些研究发现,中文和英文的隐喻表达方式存在一些差异,中文更倾向于使用“物质概念”进行隐喻表达,而英文更倾向于使用“抽象概念”。

这些研究结果为语言教学、翻译和跨文化交际等领域提供了有益的指导。

此外,国内还出现了一些隐喻相关的应用研究。

例如,在政治语言学领域,有学者通过分析政治演讲中的隐喻使用,揭示政治家的意图与目的,进而理解其宣传和影响手段。

这种政治隐喻的研究为政治语言的分析和解读提供了新的视角和方法。

在市场营销领域,隐喻也被广泛应用于广告宣传中,通过隐喻的使用来激发消费者的情感共鸣和购买欲望。

这些应用研究为实践领域提供了有益的借鉴。

然而,国内隐喻研究也存在一些不足之处。

首先,隐喻研究还停留在理论层面,实证研究和实践应用的发展还相对较少。

隐喻理论的进一步应用和验证是一个重要的研究方向。

其次,国内的隐喻研究还存在着理论上的简化和片面性,部分研究忽略了个体差异和文化背景的多样性,需要更加细致深入地进行研究。

宋词隐喻研究报告

标题:宋词隐喻研究报告

摘要:

宋词作为中国文学的瑰宝,其中运用隐喻手法的词句给人以丰富的联想与感受,因而备受研究者的关注。

本报告旨在探讨宋词中隐喻的运用,分析其表达方式、意义及其对读者的影响。

一、引言

介绍隐喻的概念和历史,概括宋词隐喻运用的特点。

二、宋词隐喻的表达方式

1. 形象隐喻:通过对具体形象的描绘,隐含其他意义。

2. 比拟隐喻:采用比拟手法,将两种事物进行暗喻。

3. 反转隐喻:通过颠覆常规,表达出意想不到的含义。

4. 求异隐喻:通过特殊的语言表达,使读者去寻找不同之处。

三、宋词隐喻的意义解读

1. 表达情感:隐喻为宋词注入情感色彩,增加读者的共鸣。

2. 显示文化:隐喻体现了当时社会文化、宗教信仰等方面的

内涵。

3. 塑造形象:隐喻形象丰富多样,为人物塑造增添深度。

四、宋词隐喻对读者的影响

1. 触动情感:隐喻激发了读者的感情共鸣,引起共情,增强

词作的艺术感受。

2. 扩展想象:隐喻激发读者的联想能力,开拓了读者的想象

空间,使词作更具个性与张力。

3. 提升鉴赏能力:理解隐喻需要读者运用思考和解读技巧,提高鉴赏词作的能力。

五、结论

总结隐喻在宋词中的重要性和独特作用,并对进一步研究提出展望。

参考文献:

列出相关文献及资料。

备注:该报告的结构可以根据实际需要进行调整,内容也可根据具体研究方向进行拓展和细化。

时间词汇隐喻研究现状现代社会正被时间词汇隐喻所控制:时间不够、紧急、或者一次又一次地出现时间短缺的困境。

时间的控制在某种意义上可以说是一种被认可的,看似矛盾的事实,以至于人们将时间看作是“金钱”:时间是有限的,因此它的价值应该是不可估量的。

因此,时间词汇隐喻在我们的语言中越来越受到重视。

本文将从实证研究的角度对时间词汇隐喻的现状进行研究。

时间词汇隐喻是一类源于人类的关于时间的词汇,其中包含许多象征性的比喻,如“时间是金钱”,“时间是财富”,“时间是生命”等。

它们可以用来表述一些常见的时间状态,如“时间紧张”,“时间昂贵”,“时间沉重”等。

时间词汇隐喻对人类生活产生了巨大影响,使人们更加注重时间的有效利用,并调整自己的时间管理方式。

首先,让我们看看时间词汇隐喻在社会文化中的影响。

时间词汇隐喻在中国传统文化中深入人心,用它来表达一些基本的生活理念,如“时间就是生命”,“时间就是金钱”等等。

它是一个抽象的概念,但是能够更好地表达人的心情,将人们的情感融入其中。

例如,在《红楼梦》中,林黛玉曾经说过“时间是沉重的”,从而表达了自己的痛苦。

另一方面,现代社会也受到时间词汇隐喻的强大影响,越来越多的人试图通过时间管理来把握自己的时间利用。

为此,大量有关时间词汇隐喻的实证研究开始在国内展开,试图解决时间管理问题和提高时间利用率。

具体而言,一般来说,时间词汇隐喻有两类:一类是定量的,另一类是定性的。

定量的时间词汇隐喻,主要是指定义具体的时间尺度,如“一小时”,“一天”,“一周”等。

定性的时间词汇隐喻,主要是对时间质量的描述,例如“慢”,“快”,“久远”等等。

回过头来看,实证研究中,研究者开始讨论时间词汇隐喻是否能够提高时间管理的效果。

有研究发现,时间词汇隐喻可以促进人们实现时间管理的目标,比如提高时间利用率,减少时间浪费等等。

因此,时间词汇隐喻的使用是一种有效的时间管理方式。

最后,本文探讨了时间词汇隐喻在社会文化和实证研究中的应用,以及它们对时间管理的影响。

时间词汇隐喻研究现状大学现代汉语中,时间词汇逐渐成为重要的语言要素,因此时间词汇隐喻研究开始受到越来越多的关注。

有关时间词汇隐喻的研究,在语言学、词语学、认知语言学等领域中均发挥着重要作用。

本文将首先介绍时间词汇隐喻研究在文化角度、语言学角度与认知角度三个层面的发展状况;其次,将讨论时间词汇隐喻的特点、类型及其语言机制,以及从语言学角度认识词汇隐喻的方法、技术;最后,从认知语言学的角度探讨时间词汇的隐喻特征及其在语言表达中的作用。

时间词汇隐喻的研究主要是从文化、语言和认知角度来进行的。

从文化角度,一些学者曾经总结出了语言系统中时间词汇概念表述的文化特征,比如《时间、概念、语言》一书中指出,不同文化背景中的时间词汇概念表述常常与文化背景的历史和宗教信仰有关,他们在不同的文化内涵中具有价值取向,有针对性的功能定位。

从语言学角度,通过研究时间词汇的概念隐喻,可以帮助我们理解时间概念的多样性及其语言表达方式。

比如,一般来说,日常用语中,表达时间的词汇常表现为复杂结构,比如“今年和昨天”,而且,多种隐喻叠加表达这类概念,比如用“滚烫”来表达“到了最后”,这种复杂的表达方式有跨文化的特征,能够更好的表达概念的多样性和文化的多元性。

另外,从认知语言学角度,时间词汇隐喻的研究也将其放在认知观点下探讨,比如乔纳森(2008 )在其文章《时间和叙述认知学习》中提出,时间叙述中,人们利用抽象的时间概念,将时间的经历事物的行为表达出来,这种表达方式也会添加一些具有情感色彩的表达,例如,“漫长的等待”,“时光飞逝”,等等。

这种隐喻的表达方式,虽然无法用简单的单词概括,但是却能够更好的传达一种概念的特殊意义。

回顾近年来关于时间词汇隐喻研究的状况,除了文献研究,有一些学者也涉及时间词汇隐喻中语音和动作的研究,比如,在《语言中的时间概念》一书中,作者研究了在视觉处理和动作控制中时间的表达,并提出一系列理论模型,以及一些文献有关时间词汇隐喻表达中的可视和可动性特征研究。

概念隐喻在中国的研究现状一、引言George lakoff和Mark Johnson于1980年出版了Metaphors We Live By 一书,提出了概念隐喻理论。

此书中将概念隐喻定义为人类用其某一领域的经验来说明或理解另一领域经验的认知机制。

这一理论颠覆了隐喻是一种用于作品修辞手段的传统隐喻观,引起了国内学界的高度关注,学者们争相从各个层而对概念隐喻进行了广泛的研究。

中国社会科学院语言研究所林书武作为国内最早系统研究国外隐喻理论的学者,发表了一系列著作。

胡壮麟老师的《认知隐喻学》(2004),束定芳先生的《隐喻学研究》(2000)以及赵艳芳老师的《认知语言学概论》(2001)等隐喻研究著作,全都表明了我国对隐喻现象研究的兴趣和研究水平正在逐步提高。

笔者以2005年至2015年间中国知网中收录的概念隐喻的核心期刊为源数据,以主题词为检索项,对“概念隐喻”进行高级检索。

根据检索结果,笔者将对近10年(2005-2015)概念隐喻在中国的发展进行简要回顾。

二、数据分析根据检索,从2005年至2015年,我国共发表相关文献507篇,并且对概念隐喻的研究基本呈逐年上升状态。

如表1所示:三、内容分析笔者通过进一步对内容分析发现关于概念隐喻的研究大致涉及三大主题:1.英汉概念隐喻对比研究;2.概念隐喻与外语教学;3.概念隐喻在文学作品中的应用。

1.英汉概念隐喻对比研究对概念隐喻的英汉对比研究至今涉及到了多个方面。

空间方面:有陈燕平(2011)关于“上、下”方位的概念隐喻对比的具体实证研究。

江静(2006)认为方位隐喻与本体隐喻在汉语和中的体系较为相似,从中可以找到人类把抽象概念方位化和实体化的共同经验。

经济社会方面:胡志清(2008)认为英汉财经报道中有相同的概念隐喻并可以分类。

而对经济活动的不同理解导致了语言实例、语言百分比、语言实体和语言实体频率方面的差异。

时间方面:邵军航、樊葳葳(2014)认为对抽象的时间概念的认知与理解要借助于概念隐喻。

国内隐喻研究状况述评隐喻是理解认知结构的重要方面,它是我们日常生活中最常见的词汇,在使用中拥有非常丰富而有趣的形式。

隐喻作为具有潜在理解能力的语言表达,在语言学界受到了充分的重视,因此,近年来国内隐喻研究领域迅速发展。

本文将进行一次系统和客观的回顾,来评价国内近年来隐喻研究的发展状况,并展望未来发展趋势。

首先,从研究领域来看,国内近年来隐喻研究的主要方向为汉语隐喻研究、语义隐喻研究、文本隐喻研究、语用学隐喻研究、修辞隐喻研究、认知隐喻研究、社会语言学隐喻研究和跨文化隐喻研究。

同时,隐喻研究还涉及到诸多领域,例如绘画、咨询、戏剧、心理学、社会性格学、社会学、园林学、教育学、管理学等广泛领域。

其次,从研究方法上来看,国内隐喻研究主要通过观察法和实验法来进行。

首先,观察研究是通过日常生活和文献来观察隐喻的使用和效果。

其次,实验研究主要通过实验、口头报告、访谈、问卷等多种方法,来挖掘隐喻的使用行为和语言效果。

此外,从理论建构的角度来看,当代国内隐喻理论的主要构造为认知隐喻理论和文化隐喻理论。

认知隐喻理论是指按认知结构来解释和分析隐喻,主要着重于隐喻的理解和表达,它指出,隐喻既可以帮助人们理解句子或文本,也可以用于表达句子或文本。

文化隐喻理论主要探究隐喻在不同文化中的表现,并按文化情境解释隐喻的具体意义,强调文化强烈影响隐喻的使用和理解。

再者,从研究成果来看,近年来国内隐喻研究的成果繁多,有许多论文和著作涵盖了认知隐喻、文化隐喻、文本隐喻、语言表达隐喻、教育隐喻、修辞隐喻以及其他多种隐喻形式。

另外,在实际应用中,国内也有一些研究成果,如在教育咨询、文学创作和戏剧表演中的隐喻使用,从而丰富了研究领域的视野。

最后,从未来的研究方向来看,隐喻研究领域仍然有很大的潜力,未来可以期待几个发展方向。

首先,对跨文化隐喻的研究。

不同文化中的东西之间有着深刻的联系,因此,跨文化隐喻可能有助于更好地理解不同文化之间的关系。

其次,对社会语言学隐喻的研究。

国外隐喻研究综述国外隐喻研究综述隐喻是人们日常语言中不可缺少的一部分,它不仅被用于文学作品中,也渗透到了人际交往和商业行为中。

隐喻是一种比喻性的表达方式,在语言中使用具有象征和抽象的意义,能够充分地表达人的情感、思想和价值判断。

因此,隐喻已经成为语言学和认知研究的重要方向之一。

本文将从隐喻的理论基础、类别和认知语言学三个方面综述国外隐喻研究现状。

一、隐喻的理论基础隐喻的研究最早可以追溯到亚里士多德,但是直到20世纪,隐喻成为了一项重要的研究对象。

现代隐喻理论的发展受到了哲学、语言学、心理学、文学以及计算机科学的影响。

在这些学科的基础上,出现了诸如隐喻概念、隐喻解释和隐喻传递等理论。

其中,隐喻概念是指隐喻的形式和特点,隐喻解释是指研究隐喻的阐释和理解,而隐喻传递则是指隐喻的作用及其在人类传播中扮演的角色。

二、隐喻的类别隐喻可以分为语言隐喻、视觉隐喻、思维隐喻等几类。

其中,语言隐喻是最常见的一种,它指的是通过语言的表达来进行隐喻。

例如,“他是一只老鹰”、“我的爱人是一团火”等。

而视觉隐喻是指通过图像或其他视觉表现形式来进行隐喻。

例如,“你的心如花一样开放,点亮了黑夜”图像中的花和灯就是一种视觉隐喻。

思维隐喻则是指通过类比或推理来进行隐喻。

这种类型的隐喻可以发现逻辑的关联性和相似性,帮助人们更好地理解和解决问题。

三、认知语言学与隐喻在认知语言学中,隐喻被认为是人类思维和语言的本质属性。

人们使用隐喻来理解抽象和复杂的概念,并将其与更熟悉的事物进行比较和类比。

隐喻通过使人们更好地理解和记忆抽象概念来起着非常重要的作用。

近年来,认知语言学研究重点转向了数学、物理、工程、商业和社交媒体等领域,在这些领域,隐喻的重要性也越来越显著。

结论:本文综述了国外隐喻研究的几个方面,包括隐喻的理论基础、类别和认知语言学等。

隐喻是言语中重要的一个表现形式,是具有象征和抽象意义的表达方式,隐喻对于我们理解和吸引别人的情感、思想和价值判断具有重要的作用。

试析语法隐喻理论的研究现状与开展摘要:人类对隐喻的认知一直处于逐步开展和深入的过程。

继非构建主义和构建主义两大理论阵营在隐喻研究中分别说明自己的观点之后,作为功能语言学的创始人,halliday也以其独特的视角提出了语法隐喻的概念。

本文试图通过比照以上三种隐喻学派,分析语法隐喻的研究现状,并指出语法隐喻应借鉴其它学派在隐喻解释上的合理因素,以进一步丰富开展语法隐喻的研究手段并深化人类对隐喻的认知能力,关键词:语法隐喻;非构建主义;构建主义;现状;开展自二十世纪60年代开始,西方学者就对隐喻现象的跨学科研究产生了浓厚的兴趣。

在针对隐喻本质的众说纷纭的解释和争论中,非构建主义和构建主义两大阵营逐渐分现出来(rtny,1979)。

非构建主义的主要代表是以hsky为首的转换生成语法学派,他们将隐喻看作是附属于语言之上的语言偏离现象(linguistideviatins)(hing,halleyandlunsfrd,1980),并强调“字面表达〞与“非字面表达〞之间的区别;而构建主义的倡导者那么是互动理论学派的blak以及认知语言学家lakff,与hsky的观点截然不同,他们将隐喻界定为存在于整个语言使用过程的潜在的认知机制,强调了隐喻性表达的认知价值,因此就其起源来说,隐喻是讲话者积极的驾驭语言的结果,隐喻与非隐喻性表达之间至多只存在程度上的差异,而非质的不同(朱永生,严世清2001:121)。

作为功能语法学派的创始人,halliday也对盛行于中世纪的语法隐喻现象(与halliday的相应概念并不完全相同)与20世纪中后期涌现的纷繁的隐喻理论作出批判性的学习与思考,并创造性地在功能语法框架下提出了语法隐喻的概念。

一、研究现状:构建主义还是非构建主义?隐喻性表达是相对某种非隐喻性的或“字面的〞表达形式而言的,尽管在halliday的语法隐喻中,他更倾向于使用“一致的〞这一术语来替代“字面的〞。

从外表上看,halliday的这一措辞似乎暗示其观点与非构建主义观点相一致,将隐喻性表达看作是背离语法规那么的语言现象,但是,一旦深入了解halliday的隐喻观,这种误解很快就会得以消除。

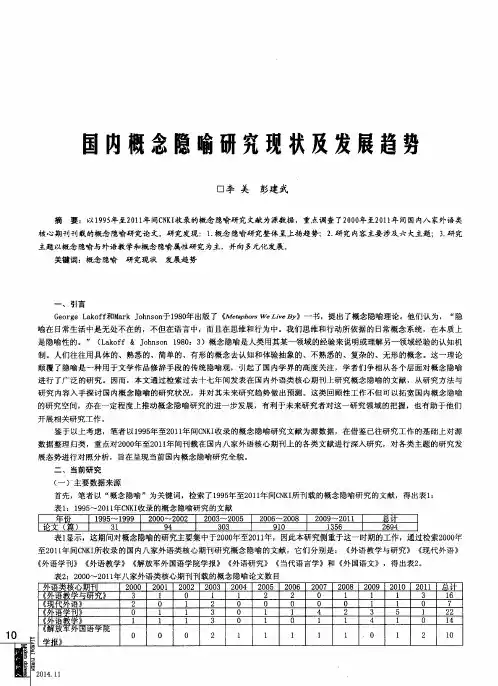

国内概念隐喻研究现状及发展趋势作者:李美彭建武来源:《现代语文(语言研究)》2014年第11期摘要:以1995年至2011年间CNKI收录的概念隐喻研究文献为源数据,重点调查了2000年至2011年间国内八家外语类核心期刊刊载的概念隐喻研究论文。

研究发现:1.概念隐喻研究整体呈上扬趋势;2.研究内容主要涉及六大主题;3.研究主题以概念隐喻与外语教学和概念隐喻属性研究为主,并向多元化发展。

关键词:概念隐喻研究现状发展趋势一、引言George Lakoff和Mark Johnson于1980年出版了《Metaphors We Live By》一书,提出了概念隐喻理论。

他们认为,“隐喻在日常生活中是无处不在的,不但在语言中,而且在思维和行为中。

我们思维和行动所依据的日常概念系统,在本质上是隐喻性的。

”(Lakoff & Johnson 1980:3)概念隐喻是人类用其某一领域的经验来说明或理解另一领域经验的认知机制。

人们往往用具体的、熟悉的、简单的、有形的概念去认知和体验抽象的、不熟悉的、复杂的、无形的概念。

这一理论颠覆了隐喻是一种用于文学作品修辞手段的传统隐喻观,引起了国内学界的高度关注,学者们争相从各个层面对概念隐喻进行了广泛的研究。

因而,本文通过检索过去十七年间发表在国内外语类核心期刊上研究概念隐喻的文献,从研究方法与研究内容入手探讨国内概念隐喻的研究状况,并对其未来研究趋势做出预测。

这类回顾性工作不但可以拓宽国内概念隐喻的研究空间,亦在一定程度上推动概念隐喻研究的进一步发展,有利于未来研究者对这一研究领域的把握,也有助于他们开展相关研究工作。

鉴于以上考虑,笔者以1995年至2011年间CNKI收录的概念隐喻研究文献为源数据,在借鉴已往研究工作的基础上对源数据整理归类,重点对2000年至2011年间刊载在国内八家外语核心期刊上的各类文献进行深入研究,对各类主题的研究发展态势进行对照分析,旨在呈现当前国内概念隐喻研究全貌。

隐喻研究的基本现状_焦点及趋势隐喻是一种常见的修辞手法,它通过比喻性的语言组织来传递思想或观点。

隐喻研究作为语言学和认知科学领域的一个重要分支,一直以来都受到广泛关注。

本文将探讨隐喻研究的基本现状、焦点和趋势。

首先,隐喻研究的基本现状是多样化和跨学科的。

隐喻研究涉及到语言学、认知科学、心理学、哲学和文学等多个领域,并结合实验研究、语料库分析和文本解读等方法进行探索。

这种跨学科的研究势必会促进对隐喻现象的更深入理解。

其次,隐喻研究的焦点主要集中在以下几个方面。

首先,研究者关注隐喻的认知机制,即人们是如何理解和产生隐喻的。

认知语言学家提出了各种各样的模型来解释隐喻理解的过程,包括联结主义模型、构建主义模型和类比模型等。

其次,研究者关注隐喻在语言使用中的角色和功能。

隐喻不仅仅是一种修辞手法,它还可以影响人们的思维方式、社会交互和社会认知。

此外,研究者还探索了隐喻的语料库分析方法以及隐喻在特定语境中的意义变化等问题。

最后,隐喻研究的趋势可归纳为以下几个方向。

第一,跨学科研究将会得到更广泛的应用。

随着认知科学和神经科学的进展,隐喻研究与其他学科的交叉研究将会增加,从而更好地揭示隐喻理解的认知基础。

第二,隐喻的语料库研究将会更加深入。

语料库分析是一种重要的方法,它可以通过大规模的语言数据来验证和拓展现有的理论框架。

第三,隐喻研究将会更加关注不同语言和文化之间的隐喻差异。

随着全球化的进程,不同语言和文化之间的交流将会更加频繁,研究者将会关注隐喻在跨文化交际中的作用和影响。

总结起来,隐喻研究作为一个跨学科的领域,正在广泛发展。

研究人员关注隐喻的认知机制、角色和功能,并借助实验研究和语料库分析等方法进行探索。

随着认知科学和神经科学的进展,隐喻研究将会得到更广泛的应用,并关注不同语言和文化之间的隐喻差异,在研究方法和理论框架上将会更加多样化和深入。

国内多模态隐喻研究热点及前沿趋势1. 国内多模态隐喻研究概述随着我国语言学研究的不断深入和发展,多模态隐喻研究逐渐成为国内学术界的热点。

多模态隐喻作为一种独特的语言现象,涉及词汇、语法、语义等多个层面,对于理解人类思维方式和文化背景具有重要意义。

在国内多模态隐喻研究中,学者们关注的主要研究方向包括:多模态隐喻的定义、分类与特征;多模态隐喻在不同领域和语境中的应用;多模态隐喻的生成机制和认知过程等。

国内学者还关注多模态隐喻与其他相关领域的交叉研究,如跨文化交际、社会认知、心理语言学等。

为了更好地推动我国多模态隐喻研究的发展,学者们积极参与国内外学术交流与合作,不断提高自身的研究水平。

国内高校和科研机构也纷纷设立了专门的多模态隐喻研究课程和实验室,为研究生提供了良好的学习和研究环境。

在政策层面,国家和地方政府也对多模态隐喻研究给予了大力支持,通过资助项目、举办学术会议等方式,推动该领域的研究进展。

我国多模态隐喻研究已经取得了一定的成果,但仍存在一些亟待解决的问题。

如何进一步拓展多模态隐喻的研究范畴,使其能够更好地适应不同领域和语境的需求;如何揭示多模态隐喻生成过程中的认知机制和规律,以及如何将多模态隐喻与其他相关领域的研究成果进行有效整合等。

在未来的研究中,我国学者将继续努力,以期在这一领域取得更多的突破和进展。

1.1 多模态隐喻的定义与特点多模态隐喻是指在语言表达中,通过将一个概念或对象与另一个具有不同模态(如视觉、听觉等)的概念或对象进行类比,从而产生新的语义关系和意义。

多模态隐喻的研究涉及到多个学科领域,如认知心理学、语言学、计算机科学等。

随着大数据和人工智能技术的发展,多模态隐喻研究逐渐成为国内外学术界的热点。

多样性:多模态隐喻可以涵盖多种模态,如视觉、听觉、触觉等,以及多种类型,如物体隐喻、行为隐喻等。

这使得多模态隐喻具有丰富的内涵和表达形式。

动态性:多模态隐喻并非固定不变的,而是可以根据上下文和语境的变化而发生变化。

近三年国外隐喻研究文献综述一、本文概述隐喻,作为语言学和认知科学中的一个核心概念,一直是国内外学者研究的热点。

近年来,随着跨学科研究的深入和方法的创新,国外隐喻研究呈现出多元化、深入化的趋势。

本文旨在综述近三年国外隐喻研究的主要成果和进展,以期为国内相关研究提供借鉴和参考。

本文首先将对近三年国外隐喻研究的主要文献进行梳理,包括语言学、心理学、认知科学、哲学等多个领域的相关研究。

在此基础上,本文将从隐喻的定义与分类、隐喻的认知机制、隐喻与文化的关系、隐喻在交际与教学中的应用等方面,对国外隐喻研究的主要内容和观点进行概括和评价。

通过综述近三年国外隐喻研究的主要成果和进展,本文旨在揭示隐喻研究的最新动态和发展趋势,为国内相关研究提供新的视角和思路。

本文也期望通过对比分析国内外隐喻研究的异同,推动国内外隐喻研究的交流与融合,共同推动隐喻研究的深入发展。

二、隐喻理论的发展近三年,隐喻理论的发展呈现出了多元化和深入化的趋势。

从传统的修辞学视角,隐喻被视为一种语言现象,用以增强语言表达的效果。

然而,随着认知语言学、神经语言学、心理学等多学科的介入,隐喻的研究逐渐深入到人类思维和认知的核心层面。

隐喻理论的发展可以从以下几个方面进行概述。

在认知语言学的框架内,隐喻不再仅仅被视为一种修辞手段,而是被视为人类思维和认知的基本方式。

这一观点强调了隐喻在日常语言和理解抽象概念中的核心作用,认为隐喻是通过具体的事物或经验来理解抽象概念的重要工具。

神经语言学的研究为隐喻理论提供了新的视角。

通过神经影像等技术手段,研究者们发现隐喻处理涉及到大脑的不同区域,包括语言处理区、情感处理区和认知控制区等。

这些发现进一步证实了隐喻处理的复杂性和多维性,也为隐喻理论的发展提供了新的实证支持。

心理学对隐喻的研究也日益深入。

心理学家们从认知过程、情感反应和社交互动等多个角度探讨了隐喻对人类思维和行为的影响。

这些研究不仅丰富了隐喻理论的内涵,也为隐喻在心理治疗、教育等领域的应用提供了理论基础。

国内概念隐喻研究现状及发展趋势

近年来,国内概念隐喻研究受到学术界的广泛关注。

本文将就国内概念隐喻研究现状及发展趋势作一个简要介绍。

一、概念隐喻研究现状

1. 概念隐喻研究的核心概念

概念隐喻研究包括经典隐喻理论、冲击理论、隐喻理论等关于概念隐喻的文本结构模型。

它们指出,语言是一种复杂的系统,它们之间的表达并非单一的性质,而是不断的变化和创新。

概念隐喻可以提高人们语言信息的理解度,增强概念的吸引力,从而使语言表达更加准确有力。

2. 概念隐喻研究的重要成果

国内概念隐喻研究较为成熟,有一定的论文和著作,被作为重要体系成果。

其中,《国家标准词典》和《国际隐喻和其它象征表达学研究》等文献收集了大量有代表性的语言表达实例;另外,李夏晨、张丛林等学者也在国内概念隐喻表达的研究上做出了一些成绩,他们研究得出的一些理论也有帮助于概念隐喻研究的进展。

二、概念隐喻研究发展趋势

1. 概念隐喻研究中数据处理技术的发展

目前,随着AI技术的日益成熟,特别是语义分析技术、文本挖掘技术、机器学习

技术等日新月异,将在概念隐喻研究中大放异彩。

另外,国内数据处理技术的进步也将有助于概念隐喻研究的发展。

2. 概念隐喻研究中跨学科融合的发展

概念隐喻的受众出现了多样性,它已不再仅仅局限于语言学、心理学等学科,而被跨学科的研究所拓展。

跨学科的研究可以更灵活的利用心理学、社会学等学科中的有关理论,从而探索更深层次的概念隐喻问题。

综上所述,国内概念隐喻研究已经取得良好的成果,在数据处理技术和跨学科融合发展方面还有许多潜力可以挖掘。

随着研究取得更多成果,概念隐喻研究会朝着更高水平发展。