第四章环境质量的生物监测与生物评价

- 格式:ppt

- 大小:636.50 KB

- 文档页数:63

《环境生物学》课程教学大纲课程中文名称(英文名称):环境生物学(Environmental Biology)课程代码:PRN241课程类别:学科基础课程课程性质:必修课课程学时:48学时(理论32学时,实验16学时)学分:3学分适用专业:环境科学先修课程:环境学、无机化学一、课程介绍1.环境生物学是环境科学专业一门重要的必修学科基础课。

环境生物学是20世纪50年代环境问题成为全球重大问题时,生物学家在运用生命科学的理论和方法,认识环境问题实质并寻找解决环境问题途径的过程中逐渐形成的一门新兴边缘学科。

本课程系统介绍环境生物学的基本知识、主要技术和发展动态,使学生对环境生物学能有一个较完整的认识,为学习后续课程打下坚实的基础2.环境生物学属于环境科学专业学生必修的专业基础课,在专业人才培养方案和课程体系中的地位十分重要,属重点基础课,许多后续课程如环境毒理学、环境生物化学、环境生物工程、环境污染修复工程等与环境生物学密切相关。

环境生物学也是环境生态类考研科目之一,对学生的考研具有重要作用。

了解与掌握环境生物学的基本理论和方法,是环境类专业人才认识和解决环境问题所必须。

二、课程教学目的和任务通过本课程的学习,使学生对本大纲范围内的环境生物学内容有比较系统和比较全面的了解,认识环境污染物的生物效应以及环境污染的生物净化,使学生掌握环境生物学的基本知识和基础理论;培养学生具有初步的分析问题和解决问题的能力,为学好后续课程打下坚实基础。

课程应达到的基本要求为理解和掌握以下理论、方法和技术:1)环境污染物在生态系统中的行为;2)污染物对生物的影响;3)污染物的生物效应检测;4)环境质量的生物监测与生物评价;5)环境污染生物净化的原理;6)环境污染物的生物净化方法;7)现代生物技术与环境污染治理8)污染环境的生物修复三、课程学时分配、教学内容与教学基本要求四、教学方法与教学手段说明环境生物学为重点基础课,牵涉面广,学科交叉较多,内容丰富,而学时有限,因此,贯彻“少而精”的原则,精选有代表性的、有广泛应用的、最基本的、较现代化的内容作为基本要求。

《环境生物学》课程教学大纲一、课程根本信息课程代码:260411课程名称:环境生物学英文名称:Environmental Biology课程类别:专业选修课学时:54学分:3.0适用对象: 环境科学专业考核方式:考试先修课程:无二、课程简介环境生物学主要探讨生物与受损环境之间的相互作用和调控机理。

环境生物学是环境科学、生态学、环境毒理学、环境化学、普通生物学等相关科学的穿插学科,它包含了污染生态学、生态毒理学等不同分支学科的内容,该学科主要研究人类活动对生态系统造成的环境污染、生态破坏对人类与生物产生的效应以与人类和生物对这种环境污染、生态破坏的产生的响应,其目的在于为维护人类生态安康,保护和改善人类生存与开展的环境,合理利用自然和自然资源提供科学根底,促进环境和生物相互关系以利于人类的生存和社会可持续开展。

三、课程性质与教学目的通过本课程的教学,帮助学生了解环境污染物在生态系统中的行为和对生物体的危害,以与生物体在净化环境污染中的作用,使学生充分理解环境污染和生物之间的相互作用,更深层次地认识到环境保护的重要性。

本课程要求学生掌握环境污染物在生物体内从吸收到排泄的整个行为过程,和环境污染对生物在各级水平上的影响,了解污染物的生物效应的检测方法。

掌握生物净化污染物的根本原理,了解生物净化的根本方法和常用的工艺。

该学科主要培养和训练学生认识生物与环境的相互关系与其根本规律,了解和掌握环境生物学的根本识;本课程要求学生应具备普通物学、生态学、环境学概论等相关专业的根底知识和理论。

通过本课程的学习,学生应掌握环境生物学的根本理论、研究方法和技术,同时拓宽学生的学术视野和知识结构,提高学生整体综合素质。

为今后进一步的学习和工作打下良好的根底。

四、教学内容与要求绪论〔2课时〕(一)目的与要求1.掌握环境生物学的概念、研究内容与任务;2.认识环境科学与环境问题,环境科学的开展历史。

3.了解环境生物学与相关学科的关系,环境生物学的开展趋势。

生态环境的监测与评价方法在当今社会,生态环境问题越来越引起人们的重视,因为环境问题对人类的健康和生活质量都有着直接的影响。

因此,进行生态环境监测和评价是非常必要的。

本文将探讨几种常见的生态环境监测和评价方法。

一、水质监测方法水是人类生活必需品,因此水的质量显得格外重要。

水质的监测方法主要有两种:一种是现场测试,包括测量pH值、浑浊度,以及测量温度等参数;另一种是实验室测试,包括测量溶解氧、氨氮、硝酸盐等参数。

这些参数都与水的生态环境息息相关,通过检测这些参数可以了解水体的温度、酸碱度、有机物质含量等信息,从而评价水的质量。

二、空气质量监测方法空气质量对人类的健康有着至关重要的影响,因此空气质量的监测也是非常必要的。

现代化城市中,空气中的污染物会直接影响居民的生活质量。

空气质量监测方法主要有两种:一种是现场监测,包括对空气质量中的PM2.5、PM10、二氧化硫等主要污染物进行监测;另一种是通过遥感技术对空气质量进行监测。

通过这些方法的运用,可以对空气中的污染物进行及时的监测与提醒。

三、土壤质量监测方法土壤质量是决定农业生产的重要基础。

但随着化学农药、肥料等化学物质的大量使用,土壤污染问题逐渐加重。

因此,进行土壤质量监测也是非常必要的。

土壤质量监测主要分为现场检测和实验室检测。

现场检测包括对土壤的颜色、质地、含水量、PH值等参数进行测量;实验室检测包括酸碱度、盐分、微量元素、重金属等检测。

通过了解土壤的质量,可以对农业生产进行合理管理,并防止土壤污染对健康的危害。

四、生物多样性评价方法生物多样性是生态系统的重要组成部分。

评价生物多样性的方法主要有三种:第一种是通过对生态系统的生物群落的种类、数量、分布等信息进行统计来评价生物多样性;第二种是通过对一定范围内的物种进行调查,根据物种的分布情况来评价生物多样性;第三种是通过对遗传多样性进行研究,以评价生物多样性。

总之,监测和评价生态环境质量对保障人类健康和生活质量至关重要。

水体环境的生物学监测和评价方法水体环境生物学监测与评价方法

水环境的生物学监测与评价是衡量水环境生态质量的重要手段之一,也是研究生态学最常用的一种方法。

在水质管理部门,经常使用生物学监测和评价方法对水环境进行监测和评价,以了解水体环境变化,识别水体污染源及控制污染,从而保护生态环境健康。

水体环境生物学监测与评价的内容可概括为生态状况的监测和评价,两者共同构成了完整的确定水体环境状况的监测和评价模式。

在水体环境的生物学监测中,可以根据自然生态环境的特点,收集生物指标数据,如水体中的生物种类、数量、种群结构等,以及水体环境的自然修复能力等。

水体环境生物学评价则就是利用水体中生物指标数据,应用统计学、生态学和生物学等方法,从整体上评价水体环境的生态状况,并从生态环境质量与水质管理目标之间的矛盾关系,确定生态可持续发展或环境保护的可行性方案。

水体环境生物学监测与评价技术是水体环境的可持续发展的基础,其应用范围日益扩大,成为科学研究和水环境管理的必要工具。

当前,学者们已将水体环境生物学监测和评价的各种技术方法发展得更为专业化,如极端服从实验方法、生态范围评价方法或模型等,从而使相关技术进一步应用于市政环境、过程管理水平和可持续发展等领域。

此外,近些年,大学也逐渐融入了水体环境生物学监测与评价的技术,开设了相关的学科研究,如水质评价、水体污染控制、水体监测诊断、水体污染恢复等,帮助高校学生们领略水体环境保护的重要性,更加深入地探讨水体环境生物学监测与评价技术在水环境科研和管理领域的实践应用,从而更好地推进水体环境的健康发展、环境保护与可持续发展。

环境卫生学监测制度第一章介绍1.1 背景环境卫生是指保持环境的清洁和卫生,预防和控制环境中的疾病和污染物,保护人类健康的一门学科。

环境卫生学监测制度是为了确保环境卫生水平的有效控制和管理而建立的制度。

1.2 目的环境卫生学监测制度的目的是为了监测环境中的污染物和病原体,评估环境卫生状况,提供科学依据,制定环境卫生管理措施,保障人民群众的健康和生命安全。

第二章监测对象2.1 污染物监测污染物监测是环境卫生学监测的核心内容之一。

主要监测大气、水体、土壤等环境介质中的有害物质和污染指标,如颗粒物、重金属、有机污染物等,以评估环境卫生风险。

2.2 病原体监测病原体监测是为了控制和预防环境传染病的传播而进行的监测活动。

监测对象主要包括空气中的细菌、病毒、真菌等微生物,水体中的水源性病原体,土壤中的蛔虫等寄生虫等。

第三章监测方法3.1 采样方法采样是环境卫生学监测的重要环节,采样方法的选择和操作质量对监测结果的准确性和可靠性具有重要影响。

常用的采样方法有现场采样、室内采样、复合采样等。

3.2 检测方法环境卫生学监测中,常用的检测方法主要包括物理检测、化学检测和生物学检测。

物理检测主要包括温度、湿度、光照等参数的测量;化学检测主要包括有机物、重金属、营养物质等的测定;生物学检测主要包括微生物的培养和鉴定等。

3.3 数据分析方法监测得到的数据需要进行分析和评估,以便为环境卫生管理提供科学依据。

常用的数据分析方法包括统计分析、模型模拟、GIS空间分析等。

第四章监测评估4.1 环境卫生风险评估通过监测得到的数据,结合相关的环境健康标准和指标,进行环境卫生风险评估。

包括对环境中污染物和病原体的浓度、暴露途径、暴露时间等进行评估,以确定环境卫生风险的大小。

4.2 健康影响评估根据环境卫生风险评估的结果,进一步评估环境对人体健康的影响。

通过慢性病发生率、死亡率、生育率等指标评估环境对人体健康的影响。

第五章监测管理5.1 监测方案制定在进行环境卫生学监测前,需要制定监测方案,明确监测目标、监测内容、监测方法、监测频次等,以确保监测工作的有效性和可比性。

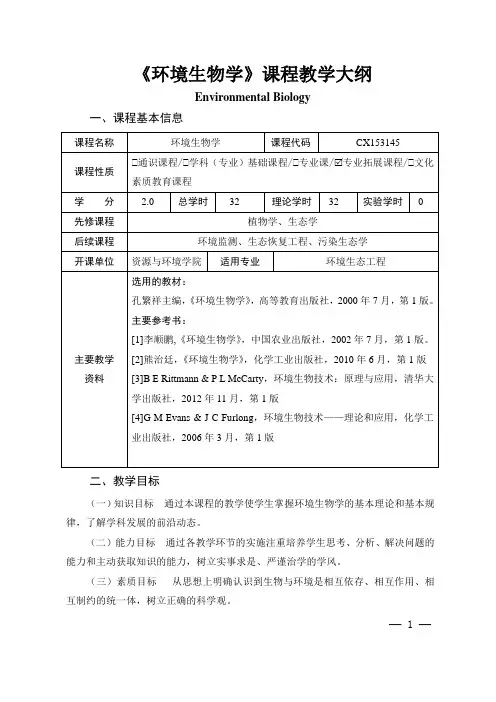

《环境生物学》课程教学大纲Environmental Biology一、课程基本信息二、教学目标(一)知识目标通过本课程的教学使学生掌握环境生物学的基本理论和基本规律,了解学科发展的前沿动态。

(二)能力目标通过各教学环节的实施注重培养学生思考、分析、解决问题的能力和主动获取知识的能力,树立实事求是、严谨治学的学风。

(三)素质目标从思想上明确认识到生物与环境是相互依存、相互作用、相互制约的统一体,树立正确的科学观。

— 1 —三、基本要求(一)了解环境生物学在环境科技发展中的地位和作用,以及与相关学科之间的关系。

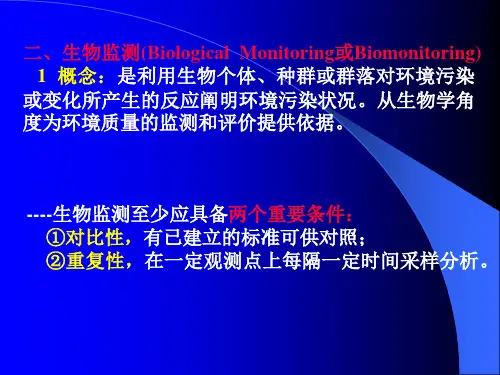

(二)理解利用生物进行环境质量监测和污染治理的基本原理。

(三)掌握污染物对生物的影响、污染物的生物效应检测、环境质量的生物监测与评价、环境污染的生物净化、现代生物技术在环境污染治理中的应用以及污染环境的生物修复等基本内容。

四、教学内容与学时分配第一章绪论2学时一、环境生物学定义二、环境生物学的形成与发展三、环境生物学的研究对象、内容与研究方法四、环境生物学的发展趋势本章小结重点:要求掌握对现代环境问题认识的发展以及对环境生物学提出的任务;明确学习环境生物学任务、研究对象及研究方法。

难点:环境生物学的分类地位思考题:1.你认为环境生物学的形成及其研究范畴与传统学科有哪些异同?2.环境生物学的研究对象与目的是什么?3.环境生物学在环境科学研究中有哪些作用?作业:如何开展环境生物学的研究?建议教学方法:课堂讲授与多媒体相结合。

第二章环境污染物在生态系统中的行为6学时第一节污染物在环境中的迁移与转化2学时一、污染物在环境中的迁移二、污染物的形态和分布— 2 —三、污染物在环境中的转化四、污染物的生物地球化学循环第二节污染物在生物体内的生物转运和生物转化2学时一、生物转运二、污染物在体内的生物转化第三节环境污染物在生物体内的浓缩、积累与放大2学时一、生物浓缩二、生物积累三、生物放大四、生物浓缩系数本章小结重点:要求掌握环境污染物在环境中的迁移与转化、在生物体内的生物转运和生物转化以及在生物体内的浓缩、积累与放大。

环境生物学及实验Environmental Biology and Experiment一、课程基本情况课程类别:学科基础课课程学分:3 学分课程总学时:48 学时,其中讲课:32 学时,实验(含上机):16 学时,课外0 学时课程性质:必修开课学期:第3学期先修课程:普通生物学,环境科学概论适用专业:环境科学教材:《环境生物学》,孔繁翔,高等教育出版社,2000.开课单位:环境科学与工程学院环境科学系二、课程性质、教学目标和任务环境科学是一门综合性学科,涉及自然科学、人文社会科学和工程技术等广泛领域。

环境生物学是20世纪50年代环境问题成为全球性重大问题时,生物学家在运用生命科学的理论和方法,认识环境问题实质并寻找解决环境问题途径的过程中逐渐形成的一门新兴边缘学科,并与环境地学、环境化学、环境物理、环境医学、环境经济学、环境管理学等学科共同构成环境科学。

在环境科学的高等教育中,如果没有环境生物学的教学内容,那么环境科学就会成为一门没有生命的科学。

因此,了解与掌握环境生物学的基本理论与方法,是环境类各专业人才认识和解决环境问题所必需的。

本课程主要讲授环境生物学基本知识,旨在培养学生应用生物学知识分析、解决实际环境问题的能力。

三、教学内容和要求绪论(2学时)1.1环境科学概论与环境生物学(1学时)(1)初步了解环境问题与环境科学的产生与发展;(2)了解重大环境问题;(3)掌握环境生物学的概念与研究对象重点:环境问题;生态环境破坏难点:环境生物学的概念与研究对象1.2环境生物学概述(1学时)(1)熟悉环境生物学的任务和研究方法(2)理解环境生物学与相关学科的关系及发展趋势重点:环境生物技术的发展;难点:环境生物学的研究方法;环境生物学与相关学科间的关系第一章环境污染物在生态系统中的行为(4学时)1.1环境污染概述(1学时)(1)了解环境污染物;(2)理解污染源和污染物;(3)掌握优先污染物重点:环境污染物和污染源的概念难点:优先污染物的概念2.2污染物在环境中的迁移与转化(1学时)(1)了解污染物的生物地球化学循环(2)理解污染物在环境中的迁移及污染物的形态和分布(3)掌握污染物在环境中的转化重点:污染物在环境中的迁移及污染物的形态和分布难点:污染物在环境中的转化2.3污染物在生物体内的生物运转和生物转化(1学时)(1)了解生物运转的概念(2)理解污染物在生物体内运转的方式(2)掌握污染物在生物体内运转和转化的过程及相关的反应重点:污染物在生物体内运转的方式难点:污染物在生物体内运转和转化的过程及相关的反应2.4污染物在生物体内的浓缩、积累与放大(0.5学时)(1)了解生物浓缩模型(2)理解生物浓缩机理(2)掌握重点:生物浓缩、生物积累和生物放大的基本概念难点:生物浓缩机理2.5生物对污染物在环境中行为的影响(0.5学时)(1)了解生物引起的环境污染(2)掌握金属的生物转化重点:生物引起环境污染的机理难点:金属的生物转化3.第二章污染物对生物的影响(4学时)3.1污染物在生物化学和分子水平上的影响(1学时)(1)了解生物机体酶的基本概念(2)理解污染物对生物大分子的影响(3)掌握污染物对生物有机酶和生物大分子影响的机理重点:污染物对生物有机酶和生物大分子影响的机理难点:污染物对生物有机酶和生物大分子影响的机理3.2污染物在细胞和器官水平上的影响(1学时)(1)了解污染物对生物有机体细胞和组织器官影响的概念(2)理解污染物对生物有机体细胞产生影响的机理(3)掌握污染物对生物有机体在器官水平产生影响的机理重点:污染物对生物有机体细胞产生影响的机理难点:污染物对生物有机体在器官水平产生影响的机理3.3污染物在个体水平上的影响(1学时)(1)了解环境生物学意义上的死亡的定义(2)理解污染物对生物体行为和繁殖的影响(3)掌握污染物对生物个体生长和发育的影响机理重点:污染物对生物个体生长和发育的影响机理难点:污染物对生物个体生长和发育的影响机理3.4污染物在种群和群落水平的影响(0.5学时)(1)了解生物种群和生物群落的概念(2)理解污染物对生物种群的影响极其机理(3)掌握污染物对生物种群的影响极其机理重点:污染物对生物种群影响的影响难点:污染物对生物群落影响的机理3.5化学污染对生物的联合作用(0.5学时)(1)了解污染物对生物的联合作用类型(2)理解联合作用的研究方法(3)掌握协同作用、相加作用、独立作用和拮抗作用的概念重点:协同作用、相加作用、独立作用和拮抗作用的概念难点:联合作用的研究方法第三章污染物的生物效应检测4.1生物测试及方式(0.5学时)(1)了解影响生物测试的因素及标准(2)理解生物测试的分类以及试受生物的选择(3)掌握生物测试的定义重点:生物测试的内容与方法难点:影响生物测试的因素及标准4.2一般毒性试验(1学时)(1)了解表示毒性的常用参数(2)理解急性毒性试验、亚慢性和慢性试验的区别及方法(3)掌握蓄积毒性试验的方法重点:蓄积毒性试验的方法难点:急性毒性试验、亚慢性和慢性试验的区别及方法4.3生物的分子和细胞水平检测(1学时)(1)了解加合物测定的方法(2)理解抗氧化防御系统的检测方法(3)掌握一般代谢酶的活性测定和解毒系统酶类诱导作用的检测重点:一般代谢酶的活性测定和解毒系统酶类诱导作用的检测难点:一般代谢酶的活性测定和解毒系统酶类诱导作用的检测4.4生物致突变、致畸和致癌效应检测(1学时)(1)了解污染物对生物致突变的类型(2)理解生物生物致突变、致畸和致癌效应的概念以及致畸作用的评价(3)掌握生物致突变、致畸和致癌效应检测的方法和机理重点:生物致突变、致畸和致癌效应的检测方法难点:生物致突变、致畸和致癌效应的检测机理4.5微宇宙法(0.5学时)(1)了解微宇宙法及定义(2)理解标准化水生微宇宙、烧杯水生微宇宙和室外水生微宇宙(3)掌握土壤核心微宇宙和模拟农田生态系统的方法重点:土壤核心微宇宙和模拟农田生态系统的方法难点:模拟农田生态系统的方法第四章环境质量的生物监测与生物评价(4学时)5.1生物监测和环境质量评价概念(0.5学时)(1)了解环境质量的概念(2)理解环境质量的基本内涵(3)掌握生态监测的概念与分类重点:环境质量的基本内涵难点:生态监测的概念与分类5.2生物监测与评价(1学时)(1)了解大气污染生物监测的方法及大气污染的生物学分级(2)理解评价大气污染的相关指标(3)掌握水污染的生物监测及评价方法与指标重点:评价大气污染的相关指标难点:水污染的生物监测及评价方法与指标5.3生态环境质量评价(1学时)(1)了解环境质量及其基本内涵和生态环境质量的背景问题(2)理解环境质量预测方法(3)掌握生态环境质量评价参量的选择及其数量表征重点:环境质量语法方法难点:生态环境质量评价参量的选择及其数量表征5.4化学品生态风险评价(1学时)(1)了解风险和生态风险评价的定义(2)理解生态风险评价的内容和化学品生态风险评价的信息系统(3)掌握生态风险评价的程序重点:生态风险评价的内容和生态风险评价的程序难点:化学品生态风险评价的信息系统5.5 有害物理因素的生物学效应的评价(0.5学时)(1)环境噪声、放射性污染和射频电磁辐射污染的概念(2)理解环境噪声、放射性污染和射频电磁辐射污染的生物学效应(3)掌握环境噪声、放射性污染和射频电磁辐射污染的生物学评价方法重点:环境噪声、放射性污染和射频电磁辐射污染的生物学效应难点:环境噪声、放射性污染和射频电磁辐射污染的生物学评价方法6 第五章环境污染生物净化的原理(3学时)6.1环境污染净化概述(1学时)(1)了解环境污染物的类型和来源(2)理解环境污染治理方法(3)掌握环境污染的污染与净化指标重点:环境污染的类型及其治理方法难点:环境污染的污染与净化指标6.2生物对污染物净化原理(2学时)(1)了解废水生物处理的类型(2)理解废水生物处理的原理(3)掌握微生物对污染无的降解与转化重点:废水生物处理的降解与转化难点:废水生物处理的原理7.第六章环境污染物的生物净化方法(5学时)7.1废水的好氧生物处理(1.5学时)(1)理解生物膜法对废水的处理方法及原理(2)掌握活性污泥法对废水的处理方法和原理重点:活性污泥法和生物膜法对废水的处理方法难点:活性污泥法和生物膜法对废水的处理原理7.2废水的厌氧生物处理(1学时)(1)了解对高浓度有机废水厌氧处理与好氧处理的经济分析(2)理解厌氧生物处理的类型和运行过程的安全(3)掌握厌氧生物处理的原理及过程重点:厌氧生物处理的原理及过程难点:厌氧生物处理的原理及过程7.3特定微生物处理及组合工艺(1学时)(1)理解光合细菌法处理废水(2)掌握典型的生物处理废水的组合工艺重点:典型的生物处理废水的组合工艺方法难点:典型的生物处理废水的组合工艺原理7.4废水的微生物脱氮除磷(0.5学时)(1)微生物脱氮工艺及其机理(2)微生物除磷工艺及其机理重点:微生物脱氮除磷工艺难点:微生物脱氮除磷机理7.5固体废弃物的微生物处理(0.5学时)(1)了解堆肥(2)理解卫生填埋(3)掌握厌氧发酵(消化)及机理重点:卫生填埋和厌氧发酵难点:厌氧发酵的机理7.6大气污染的微生物处理(0.5学时)(1)了解煤炭微生物脱硫(2)理解微生物对无机废气和有机废气的处理重点:微生物对无机废弃的处理8第八章现代生物技术与环境污染治理(2学时)8.1现代生物技术的概况(1学时)(1)了解现在生物技术的概况(2)理解现在生物技术在环境中的应用前景(3)掌握各类生物技术在环境污染治理中的应用重点:基因工程、酶工程和细胞工程在环境污染治理中的应用难点:基因工程的基本过程以及治理环境污染中的机理8.2生态工程与污水处理系统(1学时)(1)了解生态工程(2)理解污水土地处理系统和生态工程与生态农业(3)掌握氧化塘和水生生物塘重点:氧化塘和水生生物塘在处理污水中的应用难点:生态工程运行的机理9第八章污染环境的生物修复(4学时)9.1生物修复的概念及其原理(2学时)(1)理解生物修复的概念及其原理(2)生物修复中主要生物种类及其修复原理重点:生物修复的概念及生物修复中主要的生物种类难点:生物修复的原理9.2生物修复工程技术(2学时)(1)了解生物修复工程技术的可行性(2)理解地下水生物修复工程技术(3)掌握地表水和土壤生物修复工程技术重点:地表水和土壤生物修复工程技术难点:土壤修复技术的实际应用四、课程考核(1)作业和报告:作业:课程论文:篇;(2)考核方式:闭卷考试或半开卷考试(3)总评成绩计算方式:平时成绩20%、期末考试成绩80%五、参考书目1.《环境毒理学基础》,高等教育出版社,孟紫强,2003年出版2.《环境生物学》,科学出版社,段昌群,2005年出版3.《环境生物技术》,科学出版社,周少奇,2003年出版4.《陈阅增普通生物学(第二版)》,高等教育出版社,吴湘钰,2005年出版;5.《环境生物学实验技术》,化学工业出版社,张清敏,2005年出版。

全国环境监测管理条例文章属性•【制定机关】城乡建设环境保护部(已撤销)•【公布日期】1983.07.21•【文号】•【施行日期】1983.07.21•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】环境监测正文全国环境监测管理条例(一九八三年七月二十一日城乡建设环境保护部批准)第一章总则第一条根据《中华人民共和国环境保护法(试行)》第二十六条关于国务院环境保护机构“统一组织环境监测,调查和掌握全国环境状况和发展趋势,提出改善措施”的规定,以及《国务院关于在国民经济调整时期加强环境保护工作的决定》,制定本条例。

第二条环境监测的任务,是对环境中各项要素进行经常性监测,掌握和评价环境质量状况及发展趋势;对各有关单位排放污染物的情况进行监视性监测;为政府部门执行各项环境法规、标准,全面开展环境管理工作提供准确、可靠的监测数据和资料;开展环境测试技术研究,促进环境监测技术的发展。

第三条环境监测工作在各级环境保护主管部门的统一规划、组织和协调下进行。

各部门、企事业单位的环境测试机构参加环境保护主管部门组织的各级环境监测网。

第二章环境监测机构第四条城乡建设环境保护部设置全国环境监测管理机构;各省、自治区、直辖市和重点省辖市的环境保护部门设置监测处和科;市以下的环境保护部门亦应设置相应的环境监测管理机构或专人,统一管理环境监测工作。

第五条全国环境保护系统设置四级环境监测站:一级站:中国环境监测总站;二级站:各省、自治区、直辖市设置省级环境监测中心站;三级站:各省辖市设置市环境监测站(或中心站)(行署、盟可视机构调整后情况确定,暂不作规定);四级站:各县、旗、县级市、大城市的区设置环境监测站。

第六条各级环境监测站受同级环境保护主管部门的领导。

业务上受上一级环境监测站的指导。

第七条各级环境监测站的建设规模及主要仪器装备的配置,按附表的范围结合当地情况确定。

各部门、企事业单位的环境监测站的设置及规模,由各主管部门自行确定。

环境生物学第一章环境污染的生物效应1.概念解释环境污染:有害物质或因子进入环境,并在环境中扩散、迁移、转化,使环境系统的结构和功能发生改变,对人类以及其它生物的生存和发展产生不利影响的现象。

环境生物效应:各种环境因素变化而导致生态系统变异的效果。

污染源:向环境排放有害物质或对环境产生有害物质的场所、设备和装置。

或造成环境污染的污染物发生源。

污染物:进入环境后使环境的正常组成结构、状态和性质发生变化,直接或间接有害于人类生存和发展的物质,是造成环境污染的重要物质组成。

优先控制污染物:由于有毒物质品种繁多,不可能对每一种污染物都制定控制标准,因而提出的在众多污染物中筛选出潜在危险大的作为优先研究和控制的对象。

污染物形态:环境中污染物的外部形状、化学组成和内部结构的表现形式。

污染物迁移:污染物在环境中发生的空间位置的移动及其引起的富集、分散、消失的过程。

污染物转化:污染物在环境中通过物理、化学或生物的作用改变形态或转变为另一种物质的过程。

2.污染物在环境中的迁移方式和转化途径。

迁移方式:机械迁移(水、气、重力);物理化学迁移(最重要的形式);生物迁移(吸收、代谢、生长、死亡等)。

转化途径(转化形式有物理、化学、生物转化)在大气中,以光化学氧化、催化氧化反应为主;在水体中,氧化还原作用,配合作用,生物降解作用;在土壤中,生物降解为主。

3.什么是生物转运?污染物透过细胞膜的方式。

生物转运:环境污染物经各种途径和方式同生物机体接触而被吸收、分布和排泄等过程的总称。

方式:被动转运(简单扩散和滤过);特殊转运(主动运输和易化扩散);胞饮作用(吞噬作用)。

4.什么是污染物在体内的的生物转化?生物转化过程和主要反应。

污染物在体内的的生物转化:外源化合物进入生物机体后在有关酶系统的催化作用下的代谢变化过程。

过程:一般分为I、II两个连续的作用过程。

在过程I(相I反应)中,外源化合物在有关酶系统的催化下经由氧化、还原或水解反应改变其化学结构,形成某些活性基团或进一步使这些活性基团暴露。