第三章、沉淀、澄清和气浮

- 格式:doc

- 大小:234.00 KB

- 文档页数:26

参考习题《⽔处理⼯程》第⼀篇⽔和废⽔物化处理的原理与⼯艺习题集第⼆章混凝1. 何谓胶体稳定性?试⽤胶粒间相互作⽤势能曲线说明胶体稳定性的原因。

2. 混凝过程中,压缩双电层何吸附-电中和作⽤有何区别?简要叙述硫酸铝混凝作⽤机理及其与⽔的pH值的关系。

3. ⾼分⼦混凝剂投量过多时,为什么混凝效果反⽽不好?4.为什么有时需要将PAM在碱化条件下⽔解成HPAM?PAM⽔解度是何涵义?⼀般要求⽔解度为多少?5.混凝控制指标有哪⼏种?为什么要重视混凝控制指标的研究?你认为合理的控制指标应如何确定?6.混合和絮凝反应同样都是解决搅拌问题,它们对搅拌有何不同?为什么?7.根据反应器原理,什么形式的絮凝池效果较好?折板絮凝池混凝效果为什么优于隔板絮凝池?8.采⽤机械絮凝池时,为什么要采⽤3~4档搅拌机且各档之间需⽤隔墙分开?9.试述给⽔混凝与⽣活污⽔及⼯业废⽔混凝各⾃的特点。

10.某粗制硫酸铝含Al2O315%、不溶解杂质30%,问:(1)商品⾥⾯Al2(SO4)3和溶解杂质各占的百分数;(2)如果⽔中加1克这种商品,计算在⽔中产⽣的Al(OH)3、不溶解杂质和溶解的杂质分别重多少?11.For a flow of 13500 m3/d containing 55mg/L of suspended solids, ferric sulfate is used as a coagulant at a dose of 50mg/L(a) Assuming that there is little alkalinity in the water, what is the daily lime dose?(b) If the sedimentation basin removes 90% of the solids entering it, what is the daily solids production from the sedimentation basin?12.隔板絮凝池设计流量75000m3/d。

水处理行业工业废水处理技术方案第一章绪论 (2)1.1 行业背景 (2)1.2 技术发展概况 (2)1.2.1 物理处理技术 (3)1.2.2 化学处理技术 (3)1.2.3 生物处理技术 (3)1.2.4 膜处理技术 (3)1.2.5 联合处理技术 (3)第二章工业废水来源与特性分析 (3)2.1 工业废水来源 (3)2.2 工业废水特性 (4)2.3 工业废水分类 (4)第三章物理处理技术 (4)3.1 格栅与筛网 (5)3.2 沉淀与澄清 (5)3.3 气浮法 (5)第四章化学处理技术 (6)4.1 中和法 (6)4.2 氧化还原法 (6)4.3 凝聚沉淀法 (6)第五章生物处理技术 (7)5.1 好氧生物处理 (7)5.1.1 好氧生物处理原理 (7)5.1.2 好氧生物处理工艺 (7)5.2 厌氧生物处理 (7)5.2.1 厌氧生物处理原理 (7)5.2.2 厌氧生物处理工艺 (7)5.3 混合生物处理 (8)5.3.1 混合生物处理原理 (8)5.3.2 混合生物处理工艺 (8)第六章物理化学处理技术 (8)6.1 膜分离技术 (8)6.1.1 膜材料及分类 (8)6.1.2 膜分离过程 (8)6.1.3 膜分离技术在工业废水处理中的应用 (9)6.2 吸附法 (9)6.2.1 吸附剂及分类 (9)6.2.2 吸附过程 (9)6.2.3 吸附技术在工业废水处理中的应用 (9)6.3 超临界水氧化技术 (9)6.3.1 超临界水氧化原理 (9)6.3.2 超临界水氧化工艺 (10)6.3.3 超临界水氧化技术在工业废水处理中的应用 (10)第七章深度处理技术 (10)7.1 消毒与杀菌 (10)7.2 脱氮除磷 (10)7.3 水质稳定处理 (11)第八章废水回用与资源化 (11)8.1 废水回用技术 (11)8.2 资源化利用途径 (12)8.3 废水回用与资源化案例 (12)第九章工业废水处理设施运行与管理 (12)9.1 设施运行管理 (12)9.1.1 运行前的准备工作 (12)9.1.2 运行管理内容 (13)9.1.3 运行管理要求 (13)9.2 故障处理与维护 (13)9.2.1 故障处理 (13)9.2.2 维护保养 (13)9.3 自动化控制系统 (13)9.3.1 系统概述 (14)9.3.2 系统构成 (14)9.3.3 系统运行管理 (14)第十章发展趋势与展望 (14)10.1 技术发展趋势 (14)10.2 政策法规与发展 (15)10.3 行业前景展望 (15)第一章绪论1.1 行业背景我国经济社会的快速发展,工业生产规模不断扩大,工业废水排放量也逐年增加。

第三章、沉淀、澄清和气浮第一节、沉淀理论一、概述原水经过混合与絮凝过程后,水中胶体杂质已形成粗大絮凝体,必须采取某些处理方式使絮凝体从水中分离出来,从而获得澄清水。

通常可采用沉淀池、澄清池或者气浮池工艺来去除水中悬浮颗粒。

当水中悬浮颗粒比重大于1时,可采用沉淀方法去除。

沉淀是指在重力作用下将悬浮颗粒从水中沉降分离的工艺,是去除悬浮物质的主要方法。

可用于简单的沉砂、预沉和混凝、软化后的悬浮物去除,以及污泥的浓缩等。

当水中悬浮颗粒比重小于1时,可采用气浮方法去除。

气浮是利用微气泡粘附于絮凝体上,由于其重力远小于水的浮力而迅速上浮,使杂质颗粒从水中分离出来,达到水的澄清。

气浮方法通常用于处理含藻类较多的湖泊水。

在整个净水系统中,沉淀约可去除悬浮固体的80%~90%,使出水悬浮物含量降至10mg/L,甚至5mg/L以下。

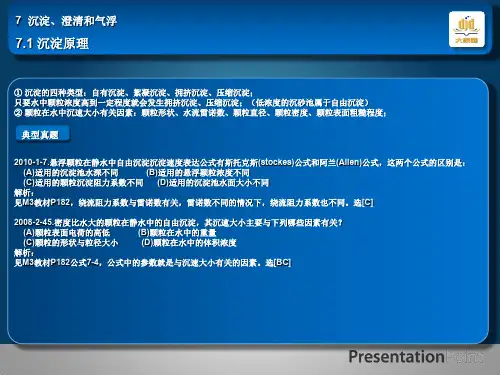

在水处理中,根据悬浮物的浓度和絮凝性能,悬浮物分离沉降分为下列四种形式。

1、分散颗粒的自由沉淀分散颗粒系指不具絮凝性能的颗粒,即下沉过程中,颗粒的大小、形状、重量不会发生变化。

当颗粒浓度较低,在沉降过程中不受颗粒彼此间影响时,称为自由沉淀。

分散颗粒的沉降也称为自然沉淀。

低浓度沉砂和预沉一般属此类沉降。

2、絮凝颗粒的自由沉淀经过混凝过程的颗粒大多具有絮凝性能,絮粒因碰撞聚集生成更大的絮体,在沉降过程中颗粒的沉速随絮粒增大而改变。

絮凝颗粒的沉降也称为絮凝沉降。

大多数混凝沉淀均属此种类型。

3、拥挤沉淀拥挤沉淀又称成层沉淀。

当沉降颗粒浓度达到一定程度后,沉降颗粒相互干扰,使悬浮颗粒以接近或相同的沉速拥挤下沉,呈界面式沉降,出现清、浑水层间的明显界面(浑液面)。

高浊度水的沉淀和澄清池中水与泥渣层的分离属此种类型。

4、压缩沉淀随着界面沉降继续,浑液面达到一定高度后其沉速减慢,沉到底部的沉泥受上部压力而压缩,颗粒间的孔隙水受压缩而排出,沉泥进一步浓缩,此沉降过程称压缩沉降。

浑液面沉速的转折点称临界点。

废水处理最常见的三种方法是什么废水处理是指对生产和生活中产生的废水进行处理,使其达到环境排放标准或可再利用的水质要求。

随着工业化进程的加快和水资源的短缺,废水处理变得尤为重要。

本文将探讨废水处理中最常见的三种方法。

一、物理处理物理处理是废水处理中最简单、最常见的一种方法。

它利用物理原理将污水与固体废物进行分离。

常见的物理处理方法包括:筛网过滤、沉淀、澄清和气浮。

1. 筛网过滤:通过筛网将废水中的固体颗粒拦截下来,从而达到固液分离的目的。

筛网过滤广泛应用于工业废水处理和污水处理厂。

其优点是操作简单、处理效果好,但对细颗粒物质的过滤效果相对较差。

2. 沉淀:依靠重力作用,将污水中的固体颗粒通过沉降的方式分离出去。

沉淀常用于处理含有悬浮式固体颗粒的废水,如污水处理厂的初沉池。

沉淀的处理效果受到沉降速度和沉淀剂的选择等因素的影响。

3. 澄清:澄清是通过控制废水中悬浮颗粒的浓度和粒径,使其在碰撞、融合和沉降的同时,通过重力分离而达到固液分离的目的。

澄清常用于工业废水和生活污水的后续处理过程。

4. 气浮:气浮技术是利用气泡与污水中的悬浮颗粒发生附着和结合,形成浮渣后进行分离的方法。

它适用于处理高浓度悬浮物和微小颗粒的废水,如厂矿废水和印染废水等。

物理处理的优点是操作简单、设备投资相对较低,但不能彻底去除污水中的污染物,处理效果不如化学和生物处理。

二、化学处理化学处理是基于化学物质的特性和反应原理,将污水中的污染物转化为无害物质或沉淀下来进行分离。

常见的化学处理方法有:中和、沉淀、氧化和还原等。

1. 中和:通过加入酸碱或者中性化学物质,使废水中的酸碱性物质中和,将其转化为中性或近中性。

中和常用于处理酸碱废水,可减少废水对环境的危害。

2. 沉淀:通过添加适当的化学沉淀剂,使废水中的悬浮颗粒或溶解性物质发生固-液相分离,形成沉淀物。

沉淀常用于处理含有重金属离子等有害物质的废水。

3. 氧化:氧化是指通过添加氧化剂,使污水中的有机物质发生氧化反应,转化为无机物或低毒物质。

沉淀和气浮的原理

沉淀和气浮是水处理中常用的两种固液分离方法。

沉淀的原理是利用重力作用使悬浮在水中的颗粒沉降到底部。

当水中添加沉淀剂(如铁盐、铝盐等)后,溶解的盐分解离出正电荷的金属离子,通过水分子的配合作用形成氢氧基团(OH-)。

这些氢氧基团与悬浮颗粒表面的负电荷相互作用,形成电荷中和的沉淀物。

由于沉淀物比水重,在重力作用下迅速沉降到底部。

沉淀后,上清液中的悬浮颗粒浓度显著减少,达到了固液分离的目的。

气浮的原理是利用气泡的浮力将悬浮在水中的颗粒带到液面上,实现固液分离。

将水中注入微小的气泡(如空气)后,气泡与悬浮颗粒表面发生接触,形成气固颗粒结合物,由于气泡浮力的作用,这些结合物在水中上升,最终漂浮到液面上。

通过排放装置将上浮的气固颗粒结合物从液面上取出,实现固液分离。

此外,气浮还可以通过调节气泡大小、浓度和液体流速等参数来控制固液分离效果。

总体而言,沉淀利用重力使颗粒沉降到底部,而气浮则利用气泡的浮力将颗粒带到液面上,两种方法在水处理中都有广泛应用。

第三章 沉淀与澄清(Sedimentation, or settling and Clarification)第1节 沉淀原理与分类一、原理利用颗粒与水的密度之差,比重>1,下沉比重<1,上浮沉淀工艺简单,应用极为广泛,主要用于去除100um 以上的颗粒给水处理――混凝沉淀,高浊预沉废水处理――沉砂池(去除无机物)初沉池(去除悬浮有机物)二沉池(活性污泥与水分离)二、分类自由沉淀:离散颗粒、在沉淀过程中沉速不变(沉砂池、初沉池前期)絮凝沉淀:絮凝性颗粒,在沉淀过程中沉速增加(初沉池后期、二沉池前期、给水混凝沉淀)拥挤沉淀:颗粒浓度大,相互间发生干扰,分层(高浊水、二沉池、污泥浓缩池)压缩沉淀:颗粒间相互挤压,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力下挤出,污泥得到浓缩。

第2节 自由沉淀(discrete particle settling)一、颗粒沉速公式(Stokes ’ law )假设沉淀的颗粒是球形所受到的重力为F1= 1/6 π d 3 (ρp - ρl ) g所受到的水的阻力F2=C D ρl u 2/2 π d 2/4C D 与颗粒大小、形状、粗造度、沉速有关。

平衡时:F1=F2可得到沉速(terminal velocity)计算公式(对球形颗粒):对于非球形颗粒:φ:形状系数C D 与Re 有关。

Re<1, C D = 24/Reμ:水的动力粘度,Pa s d C g u ll p D ρρρ-=342181gd u l p μρρ-=d C g u l l p D ρρρφ-=34该公式难以反映实际,因为实际中颗粒大小不一,不是球形。

但可以了解u 的影响因素。

此外,一般d 难以测定,在层流区,颗粒太小。

可以通过测定u ,算出d (注意是名义上的)。

二、颗粒沉淀实验1. 在t i 时,从底部取样,测定Ci2. 计算ti ⇒ ui = h/tiCi ⇒ pi = Ci/C 0p i :沉速小于u i 的颗粒占全部颗粒的比重3. p -u4.颗粒去除率在t 0 时, u ≥u 0 的颗粒全部去除u<u 0 的颗粒部分去除hi/h = u i t 0/(u 0t 0) = u/u 0t=0 t=ti u=h/t通过实验可绘制以下曲线:E-t 曲线 E -u 曲线(与水深无关)中部取样法:P= (C 0-C)/C 0 *100%三、理想沉淀池假设:1. 颗粒为自由沉淀2. 水流水平流动,在过水断面上,各点流速相等。

(5)牛顿第二定律: atdu mF = ()4261223d u C g d at du m l D l p πρρρπ--= p d m ρπ36=—颗粒的质量。

颗粒的下沉过程:u 由0→增大, dt du由大→0, F3由0→增大。

当F3增大到F3=F1+F2时。

0=dtduu 不再变化,此时, u 就是我们一般所称的沉速。

(6)速度公式:()42610223d u C g d l D l p πρρρπ--=得 d C g u llp D ⋅-⋅=ρρρ34 式中 CD —阻力系数,与雷诺数Re 有关。

νudR e =v —水的运动粘度,由实验可得CD 与Re 的关系。

当最小粒度最大粒度>6,并且各级粒度所占的百分数又特别悬殊时,不出现 清水区这种现象。

仅分三个区: 变浓度区压实区当最小粒度最大粒度<6时,才分四个区。

A 清水区:在沉淀筒上部出现明显浑液面。

浑液面上部为清水区,浑液面的下沉速度代表了颗粒的平均沉降速度。

B 等浓度区:由于相互干扰下沉,大颗粒沉速变慢,形成共同下沉,区内浓度均匀。

C 变浓度区(过渡区):是由于底部出现了压实区。

其浓度由等浓度区的浓度C0→压实区顶部的浓度。

1、形成节段:由0→Hc是由三个节段构成 2、不变节段;Hc 不变3、消失节段:由Hc →0临界沉降点:当等浓度区刚消失时,称为临界沉降点。

D 压实区:是由于筒底的支撑作用,颗粒沉到筒底便被截留,颗粒相互支撑,并在重力作用下,逐渐被压实。

其高度HD 由0→H ∞(当t →∞时H D =H ∞) 4、浑液面的沉降过程:(1)ab 段:是上凸的曲线:是颗粒间絮凝的结果。

沉速由0→v0,时间较短。

(2)bc 段:是等速下沉段,浑液面等速下沉,并且下沉速度达到最大。

B 区:浓度为C0,C 区高度HC 不变,并上移。

(3)cd 段,为下凹的曲线,C 点即为临界沉降点,B 区刚刚开始消失,浑液面以下浓度都大于C0。

入学考试科目考试范围1 物理化学(考试范围)第一章绪论及气体重点:理想气体及其状态方程、真实气体状态方程,压缩因子图第二章热力学第一定律重点:热力学基本概念及术语;热力学第一定律极其数学表达式。

熟练准确进行过程热、功、热力学能变及焓变的计算。

第三章热力学第二定律重点:热力学第二定律、熵、吉布斯函数变的计算;热力学判据及应用。

第四章多组分系统热力学重点:偏摩尔量、化学势概念及拉乌尔定律的使用条件;化学势应用及活度和逸度定义。

第五章相平衡重点:相律及其应用;单组分及二组分的相图、制作及分析。

第六章化学平衡重点:化学等温式和标准平衡常数;化学平衡组成计算;温度、压力及惰性组分对化学平衡的影响。

第七章电解质溶液重点:电解质溶液导电机理及离子迁移数,电导、电导率计算;电导测定的应用。

第八章可逆电池电动势及其应用重点:可逆电池基本概念及有关计算;电动势产生机理及应用。

第九章电解与极化作用重点:电解、极化作用及金属腐蚀;电解时电极上的竞争反应。

第十章化学动力学基础(一)重点:简单级数反应的反应速率方程;典型复合反应及近似处理法。

第十一章化学动力学基础(二)重点:链反应、光化反应和催化反应特点;碰撞理论和过渡状态理论。

第十二章表面物理化学重点:界面张力,开尔文公式,化学吸附和物理吸附,吸附等温式;表面吸附及润湿现象。

第十三章胶体分散系统和大分子溶液重点:胶体化学基本概念及性质,溶胶的胶团结构;溶胶的稳定和聚沉原理,粗分散系统及高分子溶液。

2 分析化学(考试范围)一概论了解分析化学的任务和作用,分析方法的分类。

明确基准物质、标准溶液等概念,掌握滴定分析的方式,方法,对化学反应的要求。

掌握标准溶液配制方法、浓度的表示形式及滴定分析的相关计算。

二、分析化学中的误差及数据处理了解误差的种类、来源及减小方法。

掌握准确度及精密度的基本概念、关系及各种误差及偏差的计算,掌握有效数字的概念,规则,修约及计算。

掌握总体和样本的统计学计算。

第三章、沉淀、澄清和气浮第一节、沉淀理论一、概述原水经过混合与絮凝过程后,水中胶体杂质已形成粗大絮凝体,必须采取某些处理方式使絮凝体从水中分离出来,从而获得澄清水。

通常可采用沉淀池、澄清池或者气浮池工艺来去除水中悬浮颗粒。

当水中悬浮颗粒比重大于1时,可采用沉淀方法去除。

沉淀是指在重力作用下将悬浮颗粒从水中沉降分离的工艺,是去除悬浮物质的主要方法。

可用于简单的沉砂、预沉和混凝、软化后的悬浮物去除,以及污泥的浓缩等。

当水中悬浮颗粒比重小于1时,可采用气浮方法去除。

气浮是利用微气泡粘附于絮凝体上,由于其重力远小于水的浮力而迅速上浮,使杂质颗粒从水中分离出来,达到水的澄清。

气浮方法通常用于处理含藻类较多的湖泊水。

在整个净水系统中,沉淀约可去除悬浮固体的80%~90%,使出水悬浮物含量降至10mg/L,甚至5mg/L以下。

在水处理中,根据悬浮物的浓度和絮凝性能,悬浮物分离沉降分为下列四种形式。

1、分散颗粒的自由沉淀分散颗粒系指不具絮凝性能的颗粒,即下沉过程中,颗粒的大小、形状、重量不会发生变化。

当颗粒浓度较低,在沉降过程中不受颗粒彼此间影响时,称为自由沉淀。

分散颗粒的沉降也称为自然沉淀。

低浓度沉砂和预沉一般属此类沉降。

2、絮凝颗粒的自由沉淀经过混凝过程的颗粒大多具有絮凝性能,絮粒因碰撞聚集生成更大的絮体,在沉降过程中颗粒的沉速随絮粒增大而改变。

絮凝颗粒的沉降也称为絮凝沉降。

大多数混凝沉淀均属此种类型。

3、拥挤沉淀拥挤沉淀又称成层沉淀。

当沉降颗粒浓度达到一定程度后,沉降颗粒相互干扰,使悬浮颗粒以接近或相同的沉速拥挤下沉,呈界面式沉降,出现清、浑水层间的明显界面(浑液面)。

高浊度水的沉淀和澄清池中水与泥渣层的分离属此种类型。

4、压缩沉淀随着界面沉降继续,浑液面达到一定高度后其沉速减慢,沉到底部的沉泥受上部压力而压缩,颗粒间的孔隙水受压缩而排出,沉泥进一步浓缩,此沉降过程称压缩沉降。

浑液面沉速的转折点称临界点。

临界点以上为拥挤沉降,临界点以下为压缩沉降。

沉淀池的积泥区或浓缩区的污泥浓缩属此类型。

完成沉淀工艺的构筑物称为沉淀池。

沉淀池按其水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式等。

此外,根据浅层沉淀池原理,利用斜板、斜管完成沉淀工艺的沉淀池称为斜板(斜管)沉淀池。

竖流式沉淀池现已极少采用。

二、沉淀类型的理论分析1、悬浮颗粒在静水中的自由沉淀自由沉淀可用牛顿第二定律表述,为分析简便起见,假设颗粒为球形,颗粒在静水中的受力分析如图3-1。

设颗粒沉速为u ,根据牛顿第二定律有:321F F F dtdu m --= (3-1) 式中u —— 颗粒沉速,m/s ;m —— 颗粒质量;t —— 沉淀时间,s ;F 1 —— 颗粒的重力;F 2 —— 颗粒的浮力;F 3 —— 颗粒下沉过程中,受到的水流阻力;已知,颗粒的重力F 1为:3161gd F s πρ= (3-2) 颗粒的浮力F 2为:3261gd F l πρ= (3-3) 颗粒下沉时所受水的阻力F3与颗粒的粗糙度、大小、形状和沉速有关,还与水的密度、粘度有关,根据因次分析有:4222223d u C A u C F l D l D πρρ∙∙=∙∙= (3-4) 式中,A —— 球形颗粒在垂直方向上的投影面积;d —— 颗粒的直径,m ;g —— 重力加速度,m/s 2;C D —— 阻力系数,是球形颗粒周围液体绕流雷诺数的函数,由于水中颗粒直径较小,沉速不大,绕流处于层流状态,可用层流阻力系数公式Re24=D C ; Re —— 雷诺数,μρνud udl ==Re ; s ρ—— 颗粒的密度;l ρ—— 液体的密度。

将公式(3-2)、(3-3)和(3-4)代入(3-1),整理后得到:42)(6223d u C g d dt du m l D l s πρρρπ∙∙--= (3-5)颗粒下沉时,开始为加速下沉,短暂时间后达到平衡,变为等速下沉,即du/dt =0,故式(3-5)可整理为:d C g u ll s D ∙-∙∙=ρρρ34 (3-6) 将层流条件下阻力系数公式代入上式,整理后得到:2181gd u l s ∙-∙=μρρ (3-7) 式(3-7)即为斯笃克斯公式。

从该式可知:①颗粒沉速u 的决定因素是l s ρρ-,当l s ρρ<时,u 呈负位,颗粒上浮;l s ρρ>时,u 呈正值,颗粒下沉,故絮凝过程中形成粗大密实的絮凝体有利于提高沉淀效果;②沉速u 与颗粒的直径d 2成正比,所以增大颗粒直径d ,可大大地提高沉淀(或上浮)效果;③u 与μ成反比,μ决定于水质与水温,在水质相同的条件下,水温高则μ值小,有利于颗粒下沉(或上浮),反之,水温低时处理效果差。

④该公式从定量看无计算价值,因为颗粒粒径求解困难,且水中杂质较多,颗粒大小各异,不能直接用该公式来求沉速u 。

由于沉速u 的测定比较容易,通常以沉速u 来代表具有该沉速的某一特点颗粒进行沉淀性能分析。

2、悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀(1)拥挤沉淀的沉淀特点当水中悬浮颗粒的浓度高,颗粒在沉淀过程中互相干扰很大时,就产生了特殊的沉淀现象,即拥挤沉淀,如图3-2所示。

由图3-2可看出:①整个沉淀柱中分为四个区:清水区、等浓度区、变浓度区及压实区。

清水区下面的各区可以总称为悬浮物区或污泥区。

②整个等浓度区中的浓度都是均匀的,这一区内的颗粒大小虽然也是不同的,但由于互相干扰的结果,大的颗粒沉降变慢了而小的颗粒沉降变快了,因而形成一个等速下沉的现象,整个区似乎是由大小完全相等的颗粒组成的。

当最大粒度与最小粒度之比约为6:1以下时,就会出现这种沉速均一化的现象。

(浓度越小,比值越接近于1,当比值为1时,颗粒完全相等,即使在浓度极低的情况,同样也出现等速下沉的现象)。

③颗粒等速下沉的结果,在沉淀管内出现了个清水区。

清水区与等浓度区之间形成一个清晰的交界面。

这个交界面称浑液面,它的下沉速度代表了颗粒的平均沉降速度。

颗粒间的絮凝过程越好,使细小颗粒都粘结在较大颗粒之中,交界面就越清晰,清水区内的悬浮物就越少。

④紧靠沉淀管底部的悬浮物很快就被管底截住,这层被截住的悬浮物又反过来干扰了上面的悬浮物沉淀过程,同时在底部出现一个压实区。

压实区内的悬浮物有两个特点:一个是从压实区的上表面起到管底止,颗粒沉降的速度是逐渐减小的,在管底的颗粒沉降速度为零。

另一个是,由于管底的存在,压实区内悬浮物缓慢下沉的过程也就是这一区内悬浮物缓慢地压实的过程。

⑤从压实区与等浓度区的特点比较,就可看出它们之间必然要存在一个过渡区,即一个从等浓度区的浓度逐渐变为压实区顶部浓度的变浓度区域。

拥挤沉淀的沉速用实验方法测定。

在沉淀过程中,清水区高度逐渐增加,压实区高度也逐渐增加,而等浓度区的高度则逐渐减小以致最后不复存在。

变浓度区的高度开始是基本不变的,但当等浓度区消失后,也就逐渐消失。

变浓度区消失后,压实区内仍然继续压实,直至这一区的悬浮物达到最大密度为止。

当沉降达到变浓度区刚消失的位置时,称为临界沉降点,整个沉降过程各区的变化见图3-3的示意图。

图3-3 拥挤沉淀的沉降过程示意拥挤沉淀试验的目的是求出浑液面沉淀过程线,即沉降过程中清水区与悬浮物区的界面线,如图3-4所示。

图3-4 浑液面沉降过程曲线图3-4中,临界沉降点前曲线为拥挤沉淀,浑液面基本上为等速下沉;临界沉降点后曲线为压缩沉淀,即浓缩过程,浑液面为减速下沉。

如图3-5所示,在浑液面沉淀过程线上等浓区消失后的某一点P(该点浓度为C P )作切线,与沉淀水深OA 线交于B 点,那末,BP 线的斜率即代表浓度C P 的下沉速度。

令OA 及OB 的高度分别为H 0和H P ,由肯奇沉淀理论,则C P 值应为:PP H H C C 00= (3-8) 式(3-8)为—个很重要的关系式。

它表达了下述关系:在高度H 0内均匀浓度为C 0的悬浮物总量,与高度为H P 内均匀浓度为C P 的悬浮物总量完全相等。

该切线的斜率即表示浓度为C P 的浑液面下沉速度,其值为:tH H v P P -= (3-9)图3-5 浑液面沉速求解图示由公式(3-9)可知,分区沉淀的浑液面下沉速度是悬浮物浓度的函数。

对活性污泥絮体来说,一般表示成下列经验公式:n aC v -= (3-10) 式中,v 为浑液面下沉速度(cm/min );C 为悬浮物浓度(g/L );a 和n 均为常数,随废水的性质而变化。

对生活废水的污泥,a 及n 值大致如下:污 泥 a(cm/min) n初次沉淀池出水污泥 1.78×10-5 2.26原废水污泥 2.03×10-4 1.87废水经初次沉淀后,去除了较密实的惰性颗粒物,故污泥的沉淀速度较原废水污泥低一些。

常数n基本恒定,但a值的变化较大,上面列出的是一平均值。

由于不同沉淀水深所得出的沉淀过程线是相似的,根据沉淀水深为h2的沉淀过程线可以用相似的原理画出另一水深为h1的沉淀过程线,如图3-6所示。

这是沉淀过程与沉淀高度无关的现象。

故沉淀试验管也就不需要用实际浓缩池的水深来做试验。

但是,由于浓悬浮液的沉淀过程受沉淀管壁的影响较大,应该用较粗的沉淀管来做试验,一般建议直径至少为50~75mm,最好是100~150mm,并以粗铅丝构成的搅拌器进行缓慢搅拌,转速在每小时10转范围内。

图3-6 不同水深的分区沉淀过程的相似关系(2)固体通量曲线处理高浓度悬浮物液体的设备称为浓缩池。

浓缩池的设计包括确定它的面积及深度,最主要的是确定面积。

确定面积的方法通常是利用固体通量曲线来定面积。

设计浓缩池时,先把悬浮物沉淀的数据绘成固体通量曲线,如图3-7所示。

图3-7 固体通量曲线固体通量ψ的定义为:单位时间内,通过单位面积的固体重量称为固体通量。

对悬浮物浓度C ,可由静止沉淀试验得出它的下沉速度v ,但在浓缩池中,由于存在一个底流流量,对这一浓度C 又叠加了一个下沉速度u ,故得浓缩池内的固体总通量应t ψ为:uC uC vC C u v b t +=+=+=ψψ)( (3-11) 式中b ψ代表由静止试验所得的通量vC ,通量曲线b ψ~C 如图3-7所示的形式。

式中u 由底流流量确定下来,为一常数,故uC 对C 的作图应为一条直线, u 为直线的斜率。

总通量t ψ对C 的作图见图3-8。

由这个图可以根据下列分析确定出浓缩池的面积来。

图3-8 总固体通量(t ψ~C )曲线由图3-8看出,t ψ曲线在M 点有极小值min ψ,由M 点作切线与纵轴及uC 线分别交于A 及B 点,而高于AB 线的平行线与t ψ曲线都交于两点。

这一情况说明,小于min ψ的通量只存在一个浓度值,因此浓缩池的底流浓度是稳定的;反之,大于min ψ的通量存在两个不同的浓度,因此浓缩池的底流浓度是不稳定的。