哥伦比亚大学著名中国校友

- 格式:doc

- 大小:186.00 KB

- 文档页数:12

名校校训——哥伦比亚大学哥伦比亚大学(ColumbiaUniversity)位于美国纽约市曼哈顿的晨边高地,濒临哈德逊河,位于中央公园北面,是一所具有世界声望的高等学府。

其前身是1754年英国国王乔治二世颁布《国王宪章》时命名的国王学院,是美洲大陆最古老的学院之一。

1784年,在追求新大陆独立的爱国热潮中,学院更名为哥伦比亚学院,1896年更名为哥伦比亚大学。

哥伦比亚大学是私立的“常春藤盟校”之一,是美国最早进行通识教育的本科生院,至今仍保持着美国大学中最严格的核心课程设置。

它的研究生院更是以卓越的学术成就闻名全球。

哥伦比亚大学教育学院(或译为师范学院)(TeachersCollege)是世界顶尖的教育研究生院,教育大师、美国哲学之父杜威曾执教于此。

著名的《生日快乐》歌、黄校车也发源于此。

哥伦比亚大学的另一特色在于它地处纽约,与华尔街、联合国总部和百老汇比。

处在美国的文化、金融、外交中心的哥伦比亚大学的学生,与其他大学的学生相比,在求学过程中更容易寻找适合自己发展的机会,有一句话形象地点出了这一点:“哥大的学生在华尔街学经济,在联合国总部学政治,在百老汇看戏剧。

”哥伦比亚大学的校训为“InlumineTuovidebimuslumen”(拉丁语),汉译为“借汝之光,得见光明”,典出《旧约·;诗篇》“Quoniamapudtefonsvitaeinluminetuovidebimuslumen”(拉丁文),英译为“Forwiththeeisthefountainoflife;andinthylightweshallseelight”,中文为“因你就是那生命之源;借着你的光,我们得见光明”。

与同时代的其他大学相似,哥伦比亚大学的校训也具有浓重的宗教色彩,但表达的是追寻光明、探索真理的内在理念。

哥伦比亚大学校徽最上端是其英文校名,中间的盾形徽章里有3顶王冠,表示大学的缘起,最下方的绶带上有拉丁文校训。

世界名校简介1.哈佛大学(Harvard University)校训:让真理与你为友。

美国最著名与古老的高等学府之一,于1636年创立,当时是麻塞诸塞殖民地为培养牧师建立的学校。

为纪念清教牧师约翰˙哈佛的慷慨捐赠,麻州大法庭于1639年3月13日下令定名为哈佛学院。

哈佛大学是长春藤盟校的八名成员之首。

哈佛共出过8位美国总统,43名诺贝尔奖获得者和46名普利策奖获得者。

此外,还出了一大批知名的学术创始人、世界级的学术带头人、文学家、思想家,如诺伯特·德纳、拉尔夫·爱默生、亨利·梭罗、亨利·詹姆斯、查尔斯·皮尔士、罗伯特·弗罗斯特、威廉·詹姆斯、杰罗姆·布鲁纳、乔治·梅奥等。

著名外交家、美国前国务卿亨利·基辛格也出自哈佛。

我国近代,也有许多科学家、作家和学者曾就读于哈佛大学,如胡刚复、竺可桢、杨杏佛、赵元任、陈寅恪、林语堂、梁实秋、梁思成、江泽涵、李禾禾等。

2.斯坦福大学 (Stanford University)校训:愿学术自由之风劲吹私立大学,始建于1885年,享有"西部哈佛"的盛誉,位于美国加利福尼亚州的斯坦福市,临近旧金山。

斯坦福大学是一所研究性大学,拥有世界一流的研究中心和研究所,在半导体研究中作出过重大贡献,在电脑和电子工程的研究方面,一直居于世界领先地位。

如果说,哈佛与耶鲁大学代表着美国传统的人文精神,那么,斯坦福大学则是二十一世纪科技精神的象征。

斯坦福大学一千三百多位教授中,诺贝尔奖得主就有10人(包括华裔物理学家朱隶文)。

五位普利策奖得主,一百四十二位美国艺术科学院院士,八十四位国家科学院院士和十四位国家科学奖得主。

并且有六十七位学生获得过罗德奖学金。

斯坦福大学的崛起为硅谷微电子工业创造了条件。

3.加利福尼亚大学伯克利分校 (University of California,Berkeley)校训:愿知识之光普照大地美国最著名的公立大学,是加州大学10所独立大学里历史最悠久、学术最繁荣、思想最自由的大学。

悉尼大学为什么这么牛逼看看著名校友就知道了据爆料,5月24日,刘强东和奶茶妹妹章泽天在悉尼大学拍婚纱照。

据在校的中国留学生所说:“当时看到他两的时候还纳闷是不是看错了,特地走近看了一眼才确认是他们二人,但是他们和悉尼大学半毛钱关系都没有啊,干嘛不去哥大拍啊。

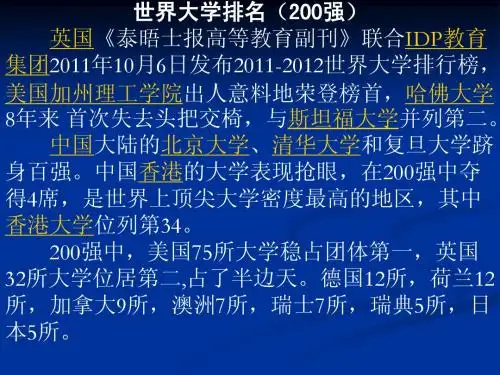

哥伦亚大学在2015年USNEWS中排名第8,哥伦比亚大学的历届毕业生和教职员中累计共有96名诺贝尔奖得奖者。

美国总统罗斯福、奥巴马都毕业于哥大。

历经多年,才获得该校博士学位的胡适、李开复、马寅初、冯友兰都是哥大校友。

最重要的,哥大可以说是两人的定情地!那么,两人为什么不把婚纱拍摄地定在哥大,而选择了悉尼大学呢?悉尼大学是澳洲八大之一,同时也是澳洲6所砂岩学府之一。

历史上共培养过六位澳大利亚总理(包括现任总理托尼·阿博特)和五位诺贝尔奖——包括2名化学奖、2名生理医学奖和1名经济学奖得主。

悉尼大学商学院作为澳大利亚顶尖学府悉尼大学十六大院系之一,一直是全澳综合排名前三,亚太地区顶尖商学院成员。

作为欧洲全球管理学教育联盟CEMS的成员,悉大商学院是全澳唯一授权开设国际管理学硕士(CEMS MIM)项目的商学院。

2014年,该课程被英国著名金融期刊金融时报评为全球管理学硕士课程第5名。

同时,商学院自身的管理学硕士(Master of Management)已连续两年被金融时报评为澳大利亚第1,全球前50名的管理学硕士项目。

悉尼大学的著名校友Tony Abbott (托尼·阿博特)- 澳大利亚现任总理,于2013年9月18日宣誓就职John Harsanyi - 诺贝尔经济学奖获得者Michael Spence 迈克尔·斯宾塞,前牛津大学法学院院长,悉尼大学副校长(Vice-chancellor)Philip Corne - BEc, CFO of Louis Vuitton USA until taking up the current position as CEO of Louis Vuitton Oceania,前任LV集团美国地区财务总监,现任LV集团大洋洲地区总裁lenn Robert Stevens - Governor of the Reserve Bank of Australia,现任澳大利亚储备银行总裁John Laker - Chairman of Australian Prudential Regulation Authority,现任澳大利亚银监会总裁Mark Burrows - Managing Director of Investment Banking, Credit Suisse (Asia Pacific),瑞士信贷亚太区执行董事,前英国巴林银行总裁Richard Sheppard - CEO of Macquarie Bank,现任大洋洲最大投行麦格理银行总裁Allen Moss - Former Managing Director/CEO of Macquarie Bank,前大洋洲最大投行麦格理银行执行董事及总裁Cameron Clyne - CEO of National Australia Bank,现任澳洲国立银行总裁Michael Wilkins - CEO of Insurance Australia Group,现任澳洲保险集团总裁Bill Ferris - Executive Chairman of CHAMP,现任大洋洲最大的私募基金和风险基金的创始人和总裁Michael Patsalos-Fox - 美国麦肯锡公司(McKinsey & Company)董事长Dr. H. V. Evatt 前联合国秘书长James Wolfensohn (詹姆斯·沃尔芬森) 前两任世界银行总裁,董事Franz Koch -PUMACEOTrevor Swan - 澳大利亚历史上最优秀的本土经济学家,Solow-Swan Model的发明者之一Kelvin Lancaster -次优理论的发明者,哥伦比亚大学的著名经济学教授黄有光- 著名经济学家,澳大利亚社会科学院院士Eugene Seneta 和 Dilip Madan (《Mathematical Finance》主编) Variance Gamma 定价模型缔造者那么,他们为什么要选在悉尼大学拍婚纱照呢?1. 他们选定的这栋楼被称为“哈利波特楼”,因为它像极了“哈利波特学院”,是悉尼大学的主教学楼,也是悉尼灯光音乐节的一个场地之一。

常春藤联盟(The Ivy League)常春藤联盟(The Ivy League)是指美国东北部八所院校组成的体育赛事联盟。

常春藤盟校以体育结盟而起,但因为该联盟成员均具有一流的学术水准和教学质量,所以享有很高的声誉。

这八所院校包括哈佛(Harvard)成立于1636年,耶鲁(Yale)成立于1701年,宾夕法尼亚大学(Penn)成立于1740年,普林斯顿(Princeton)成立于1746年,哥伦比亚(Columbia)成立于1754年,布朗(Brown)成立于1764年,达特茅斯(Dartmouth)成立于1769年,康奈尔(Cornell)成立于1865年。

哈佛大学校训:真理(VERITAS)哈佛大学是美国最著名与古老的高等学府之一,位于马萨诸塞州坎布里奇镇,于1636年9月8日创立。

1620年英国清教徒移民到普利茅斯,16年后,遵照麻萨诸塞最高法院的表决建立哈佛学校。

由于清教徒中不少人出身于英国剑桥大学,他们就把哈佛大学所在的新镇命名为剑桥。

1638年,清教牧师约翰·哈佛去世时,把他的图书馆和一半财产留给了学校。

为纪念哈佛的慷慨捐赠,1639年3月13日更名为哈佛学院。

耶鲁大学校训:Lux et veritas(光明与真知)耶鲁大学是美国历史上最悠久的私立大学之一,于1701年创立于美国康涅狄格州的吉灵伍斯,即首任校长彼埃斯的家乡所在地,最初称为大学学院。

1716年,教会学院迁址到康涅狄格州的纽海芬市,并于1718年以学校捐物人耶鲁的名字命名为耶鲁学院。

宾夕法尼亚大学校训:法无德不立宾夕法尼亚大学是一所私立大学,是在美国开国元勋本杰明·富兰克林的倡导下于1740年建立起来的。

它是美国东北部常春藤大学之一,坐落于合众国的摇篮——费城,独立宣言的9位签字者和美国宪法的11位签字者与该校有关。

宾夕法尼亚大学是第一所将科学、历史、数学、农学、英语等通识课程和实用课程引入教学大纲的学校,它标志着新的高等学府模式在北美洲的诞生。

优秀校友主要事迹材料以下是几位优秀校友的主要事迹材料:1. 奥巴马(Barack Obama)-美国前总统,毕业于哥伦比亚大学和哈佛法学院。

他是美国历史上第一位非洲裔总统。

他在任期内推动并签署了包括奥巴马医改和巴黎协定在内的多项重要法案,为社会公平、教育改革和环保事业做出了重要贡献。

2. 马云(Jack Ma)-阿里巴巴集团的创始人,毕业于杭州师范学校(现名浙江工商大学)。

马云通过阿里巴巴的发展,推动了中国电子商务的快速发展,成为全球最大的电子商务企业之一。

他还致力于支持创业和教育,创立了马云公益基金会和杭州马云乡村教育基金会。

3. 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)-Facebook的创始人兼首席执行官,毕业于哈佛大学。

他在大学期间创建了Facebook,并将其发展成全球最大的社交网络平台之一。

他还积极参与慈善事业,成立了以教育和医疗为重点的Chan Zuckerberg倡议。

4. 李嘉诚(Li Ka-shing)-长江实业集团的创始人,毕业于广东大学。

李嘉诚是香港商界的传奇人物,他通过投资和经营多个行业,包括地产、零售和能源等,创造了巨大的商业帝国。

他还积极参与慈善事业,捐赠数十亿美元用于教育、医疗和社会福利项目。

5. 黛安娜·威廉姆斯(Diana Williams)-资深新闻主播,毕业于哥伦比亚大学新闻学院。

她是美国广播界的重要人物之一,曾在ABC新闻工作超过20年,并担任过ABC新闻的夜间新闻主播。

她因其专业的报道和深入的采访而获得了多个新闻奖项。

这些优秀校友通过他们的杰出成就和社会贡献,成为了激励和榜样的典范。

他们的主要事迹材料展示了他们在自己领域的努力和成就,对社会的积极影响。

校友会校长讲话稿3分钟校友会是校友在学缘关系的基础上,为了共同的目标,自愿、自发___起来的社会团体,校友会为校友与母校、校友与校友之间搭建了沟通、 ___的平台,起到了纽带和桥梁作用。

以下是精心收集的关于校友会校长讲话稿3分钟范文,下面就和大家 ___,来欣赏一下吧。

尊敬的各位校友,各位老师:大家上午好!今天是 ___财经大学95周年校庆日,也是 ___财经大学第六次校友代表年会召开的日子。

在此,我代表学校向各位参会的校友代表表示热烈的欢迎,并且通过大家转达我们对海内外十余万名校友的亲切问候!今天的会议在95 周年校庆日召开,在校园里召开,具有十分特别的意义, 起到了承上启下的作用。

刚才各位校友、校内部门同志的从不同侧面回顾了我校95年的 ___程,总结了学校近年来在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面所做的一些工作;并且从另一方面,我们大家已经着眼财大百年来展望我们的发展,为学校下一步发展献计献策。

因此,可以说,今天的会议具有承上启下的重要意义。

今天的会议内容特别丰富。

一上午听下来,我相信我们有共同的___:第一,这是一个总结表彰会。

刚才张彦波同志认真回顾了一年多来的校友工作,包括各地校友会的工作情况,隆重表彰了一批先进的地方校友会和15位心系母校、贡献母校的校友代表。

第二,这是一个经验 ___会。

刚才 ___校友会、 ___校友会、北京校友会和广东校友会的代表先后发言,交流了如何服务校友、服务母校,如何共同发展方面的经验,引发了我们的共鸣和对校友工作的思考,由衷地想学习、交流和效仿。

第三,这是一个信息沟通会。

刚才商学院、继续教育学院和招生办的同志给大家谈了一些信息,这些很好地体现了我们校友会的宗旨----服务校友发展。

因此,这是一个内容非常丰富的会议。

与大家一起参加此次会议,我感到非常高兴、颇有收获。

借这个机会,我想谈一些自己的想法, 主要有三点:一是我们的母校;二是对校友的认识;三是对校友会的期待。

陶⾏知——陶⾏知的哥伦⽐亚⼤学师友群体陶⾏知的哥伦⽐亚⼤学师友群体1915.9-1917.7陶⾏知在哥伦⽐亚⼤学师范学院攻读硕⼠学位,在这⾥结识了不少世界著名的学术⼤师和⼀批中国留学⽣,这个师友群体,对陶⾏知的⼀⽣产⽣了很⼤的影响。

(⼀)教师群体1.教育⾏政管理专家——斯特雷耶美国公共教育管理专业课的⽼师,陶⾏知所修教育⾏政专业的直接导师,指导其学位论⽂《中国教育哲学与新教育》,在他的指导下陶⾏知“研究美国公共教育⾏政问题,并要把普及国民教育的思想应⽤到中国教育的发展中”。

为其研究教育⾏政管理奠定了坚实的基础。

2.美国进步教育运动的先驱——杜威杜威是对陶⾏知影响最⼤的⽼师,陶⾏知是杜威⼼⽬中最好的学⽣,原因有四:其⼀,他倡导的实⽤主义教育思想对陶⾏知的影响很⼤,其教育观是陶⾏知⽣活教育理论的源头与诱因;其⼆,陶⾏知在南京⾼师的改⾰以及后来积极投⾝于中国各种教育社团组织的实践活动等都受杜威积极投⾝教育民主管理实践的影响;其三,杜威的实⽤主义哲学思想对陶⾏知影响很⼤;其四,杜威来华讲学的两年⾥,陶⾏知⼤多都在场亲⾃当翻译或作最后点评。

3.著名教育史学家——孟禄对陶⾏知帮助最多的⽼师,他是教育系主任,是陶⾏知就读期间具体教学与⾏政事务的管理者,是陶⾏知教育史专业课⽼师。

曾给予陶⽣活等⽅⾯的关怀,如:⾃出⾯帮助陶申请美国利⽂斯顿奖学⾦;(1)当陶“囊中所有远不⾜以应付深造”时,他亲⾃出⾯帮助陶申请美国利⽂斯顿奖学⾦;推荐陶继续攻读博⼠学位,赢得更多的时(2)在陶进⾏毕业论⽂过程中出现资料不⾜的情况下,推荐陶继续攻读博⼠学位为陶争取了单独进⾏博⼠⼊学考试等。

间进论⽂写作,为陶争取了单独进⾏博⼠⼊学考试等。

邀请孟来华讲学,亲⾃迎接与送别,并将孟在华的教育调查与交流记录编成《孟禄的中陶于1921年邀请孟来华讲学国教育讨论》⼀书赠与孟。

他们的交往不同寻常,他们之间建⽴了深厚的师⽣友情。

4.设计教学法的发明者——克伯屈采⽤的教学中对陶影响最⼤的⽼师,是陶《教育哲学》课的⽼师。

![[VIP专享]一位华工的高贵梦想](https://uimg.taocdn.com/01ce894250e2524de4187e6d.webp)

…… 美国哥伦比亚大学(简称哥大)250周年校庆的时候,在该校任教的我被邀请做演讲,主题是:一个人和一个系。

人是100多年前一个默默无名的中国劳工,身份低微,当年被称为“猪仔”;而这个系却是声名显赫、被称为西方汉学研究的重镇之一的哥伦比亚大学东亚系。

哥大东亚系是全美最早的汉学系之一,也是中国文化海外传播与研究的一块高地。

胡适、冯友兰、徐志摩、马寅初、陶行知、陈衡哲、潘光旦、闻一多等在这里留下足迹;顾维钧、张学良、李宗仁等在这里留下了珍贵的口述实录…… 而这一切,都与一个普通的中国劳工有关。

这个人就是丁龙。

100多年前,哥伦比亚大学在其建校近150周年时,从美国纽约下城、中城两地搬迁到现在位于116街的新址,正值生机勃勃、百废待兴。

那时的丁龙,是清末时期一个贫穷的、到美国撞大运的中国“猪仔”。

初到美国时,他参加修铁路、做苦工,历尽异国他乡的艰难辛酸。

天无绝人之路。

他巧遇了美国人卡本蒂埃。

卡本蒂埃是哥伦比亚大学毕业生、成功的企业家。

他承建铁路、修建拦海大坝、组建军队甚至圈地为王,建立了今天的加州奥克兰市,并自任市长,成为远近闻名的传奇人物。

卡本蒂埃把丁龙从修路大军中挑选出来,成为自己的私佣和管家。

卡本蒂埃日理万机,脾气暴躁,不是一个好侍奉的主子,被他辞去的仆人,不计其数。

一日,又为了一件小事,卡本蒂埃突然发火要解雇丁龙,并让他立即离开。

谁知,第二天一早,眼前呈现的情景,让他感动不已:早餐已经备好,温热的咖啡就在桌边,连雪茄烟都依然放在办公桌右侧,丁龙微笑着望着他。

“你……,你没走?”这个倔强暴躁的主人眼睛湿润了,嗫嚅着。

好像什么也没有发生,丁龙一如既往打理着家务,不卑不亢。

卡本蒂埃被征服了。

他怎么也不明白,一个普通的、底层的中国仆人,怎么会有如此容忍的精神和博大的胸襟? 事后,他问丁龙:你为什么会留下来?丁龙告诉他:我们中国的先哲孔夫子曾经说过,做人要仁慈、宽厚。

我知道你不是恶人,只是一时脾气暴躁,我理解你。

哥伦比亚大学约市哥伦比亚大学,通称哥伦比亚大学,是一所美国私立研究型大学,常春藤联盟成员之一。

她坐落于纽约上曼哈顿地区的晨边高地。

她是纽约州历史最悠久的高等教育机构,美国历史上第五所成立的大学,也是九所美国革命前成立的殖民地学院之一。

今天,哥伦比亚大学的全球中心分布于安曼,北京,伊斯坦布尔,巴黎,孟买,里约热内卢,圣地亚哥和内罗毕。

哥伦比亚大学最初于1754年以国王学院之名,根据英王乔治二世颁布的《王室特许状》成立。

美国独立战争之后,国王学院短暂成为了纽约州下辖的一个实体,并在1784年被重命名为哥伦比亚学院。

学校现在根据其1787年章程被置于一个私人董事会的管理之下。

1896年,她再一次被赋予了一个新名称,即一直沿用至今的“哥伦比亚大学”。

同年,学校的校园被从麦迪逊大道搬迁至她现在位于晨边高地的校址。

校园占地六个街区,共32英亩(13公顷)。

学校本体拥有二十个学院,并且下辖许多教育机构,包括教师学院,虽然法律上独立于哥伦比亚大学,但实际上是学校下属的一个院系)、巴纳德学院、协和神学院、以及美洲犹太教神学院。

同时学校还与美洲犹太教神学院与朱莉亚学院共同拥有本科联合教育项目。

哥伦比亚大学是每年一度的普利策奖的颁发机构,一百零一位学校现在或曾经的学生或者教职工是诺贝尔奖获得者。

哥伦比亚大学是美国大学协会的十四个创始会员之一,并且是美国第一个授予药学博士的学校。

哥伦比亚大学——包括其前身国王学院——的著名校友包括五位美国开国元勋官;二十位在世的亿万富翁;二十八位奥斯卡奖获得者;二十九位各国元首,包括三位美国总统。

校区晨边高地大多数哥伦比亚大学的本科生和研究生在位于纽约市晨边高地的主校区学习——根据塞斯•洛十九世纪晚期的观点,大学所有的教学任务都应该可以在一个校园内完成。

校园设计由麦金姆—米德—怀特公司的建筑师们主持,采用布杂风格为设计思路。

校区占地超过六个街区,32英亩(13公顷),且在她的周围还坐落着很多高等教育机构。

1915年,胡适入哥伦比亚大学研究院学习,师从著名哲学家杜威,接受了杜威的实用主义哲学,从而形成了自己的世界观。

哥伦比亚大学对胡适的人生产生了重大影响,胡适心中也因此有一种浓厚的“哥大情结”,挥之不去,直到晚年。

但从相关史料来看,胡适的这种“哥大情结”,只是一厢情愿。

唐德刚回忆了这样一个细节:有一回,胡适找到唐德刚,要唐德刚替他从哥大图书馆借一本大陆新出版的书(唐当时在哥大图书馆当职员),唐德刚告诉胡适,说哥大没有这本书。

胡适听后,惊讶地说:“我们哥伦比亚怎能没有这本书?!”“我们哥伦比亚”,是一种异常亲近的称呼,可见,在胡适的心目中,早已把自己看成是哥伦比亚大学这个大家庭中的一个家庭成员,而哥伦比亚大学则像自己亲切无比的“家”。

唐德刚便向胡适解释了为什么哥大没有这本书。

原来,哥大图书经费的分配是按各科系注册学生人数为标准的,而当时,在哥大读汉学的洋学生只有几个人,所以图书经费只摊到了区区二百元,当然无法大量购进相关书籍了。

胡适听了,认为“这太不像话”!当即约唐德刚到家中吃晚饭,要“好好地谈一谈这个问题”。

后来,胡适提出,要找几个像顾维均那样有钱的哥大校友,捐两千元钱给哥大购买中文图书。

这件事真的办成了,日后果然有人(是否顾维均不得而知)捐了两千元钱给哥大作购买中文图书用,可见胡适是认真做了工作的。

胡适对哥大一片深情,但哥大对胡适怎么样呢?从现存的史料来看,哥大并没有拿胡适太当回事。

唐德刚回忆说,有一回,他和哥大当局的一位新进共进午餐,那位新进当时正罗致人才,以充实汉学的教学研究,唐德刚便建议他请胡适来哥大任教。

那个新进微笑了一下,反问道:“胡适来了能教些什么?!”建议遂不了了之。

还有一回,有人替胡适画了一张油画像,胡适将它送给了哥大中文图书馆,但哥大中文图书馆却将它扔到了地下室的书堆中。

1962年,图书馆迁入了新的大厦,搬家时,唐德刚建议将胡适的那幅画挂在阅览室的墙上,结果遭到了反对,有关人员说:“哥大向不挂生人照片的!”唐德刚便耐心做工作,说:“胡适也活不了多久了!”这样,那幅油画像才挂了出去。

看看那些曾经留学美国的中国名人在我们很多人眼中,名人总是笼罩着一层光环,名校总是会令我们心驰神往。

如果名人和名校结合在一起,就是双层光环了。

杨澜1968年生于北京,1990年毕业于北京外国语大学,同年成为中央电视台《正大综艺》女主持人。

1994年至1996年赴美国留学,进入哥伦比亚大学国际传媒专业就读并获硕士学位。

1996年夏,杨澜与哥伦比亚广播公司曾数次获得普利策奖的制片人莫利斯·莫米德共同制作导演了《2000年那一班》两小时纪录片,在哥伦比亚电视网晚7点黄金档向全美播出,创下了亚洲主持人进入美国主流媒体的先河,获评论界好评。

杨澜现任阳光媒体投资控股有限公司主席。

不管是主持人,女老板,慈善大使,杨澜的表现和她自身良好的素质是分不开的。

曾子墨1991年保送进入中国人民大学,学习国际金融,1996年以毕业于美国达特茅斯学院,毕业后加入国际着名投资银行摩根斯坦。

先后在纽约、香港等地参与、完成大型企业收购及公司上市项目。

当她的同学正为高考焦头烂额时,她已因“总分永远第一”获得了保送中国人民大学的资格;当梦想留学美国的本科生、硕士生们向托福600分冲刺时,18岁的她以660分的骄人成绩夺得北京市第一;当同窗们还在忍受着枯燥的课程,她已持全额奖学金踏入美国常春藤名校;当哈佛女孩刘亦婷还在大学门口徘徊,她已当之无愧成为华尔街的明星;当在摩根斯坦利的事业似乎已达到顶峰,她又毅然决定投身凤凰卫视追寻梦想的真正生活。

还有宋氏三姐妹和冰心都是毕业于卫斯理学院,两弹元勋邓稼先毕业于普渡大学,物理学家钱学森是加州理工大学的校友,经济学教授郎咸平也曾是宾夕法尼亚大学的一员,中国现代物理学奠基人·饶毓泰在普林斯顿获得了硕士和博士学位,大提琴家·马友友曾进入茱莉亚音乐学院,在大提琴家雷奥纳多·罗斯门下学习。

读了7年之后,虽然成绩名列前茅,但他却在尚未毕业之前便退学,并前往哈佛大学就读。

哥伦比亚大学图书馆张学良私人图书经眼记王成志①摘要:本文首先概述哥伦比亚大学图书馆张学良口述史及其档案收藏的复杂情况,其次介绍和分析张学良私人图书的种类和内容,最后讨论图书馆在资源有限的情况下如何处理获赠的名人私藏图书.一㊁哥伦比亚大学张学良口述史及其档案收藏历史人物张学良传奇的一生波澜起伏,其哥伦比亚大学口述史和档案内容自然非常丰富,口述史和档案相关的故事㊁争议㊁笔墨仗㊁人事和家庭纠纷,甚至法律诉讼,也特别复杂.已出版的有关文献和发表的很多论述,或因参与者执于己见,或因旁观者以偏概全,难免有时语焉不详㊁混淆视听.通俗报刊和网络上的有关文字,更是经常有错误.一般读者,哪能明了.笔者对哥伦比亚大学张学良口述史及其档案收藏,以前作过简略的介绍和分析②,这里有必要再简述如下.在哥伦比亚大学东亚研究所创始人和前所长韦慕庭教授(C.M a r t i n W i l b u r,1907 1997)的支持和指导下,在哥伦比亚大学东亚语言文化系任教的①②王成志,哥伦比亚大学东亚图书馆中文部负责人和中国研究馆员.C h e n g z h iW a n g(2006).C h i n e s eo r a lh i s t o r y c o l l e c t i o n sa t C o l u m b i a:t o w a r db e t t e ra c c e s s.J o u r n a l o fE a s tA s i a nL ib r a r i e s,140,第45-54页.又见王成志«历史宝藏:哥伦比亚大学中国口述历史研究资源»,«图书资讯学刊»,5(1/2),第14-23页,2009年.中国研究图书馆员学会学刊 第1卷,2011年3月哥伦比亚大学图书馆张学良私人图书经眼记张之丙女士及其曾在哈佛燕京图书馆任职的姐姐贺张之宇,于1991 1995年间代表哥伦比亚大学采访张学良,也对赵一荻进行了采访.1995年,张氏姐妹的采访所得最后自然归哥伦比亚大学;张学良夫妇个人档案文件也主要捐赠给哥伦比亚大学.哥伦比亚大学组织的采访和接受张学良档案,得到了台塑集团王永庆的慷慨资助.王氏一直不希望此资助为外人所知,但好事也难瞒,据信是哥伦比亚大学图书馆方的一位主管人士,兴奋之际不经意间走漏消息.巨款曝光,瞩目㊁有意者更多,事情就变得更为复杂.早在1990年,唐德刚先生非正式但也在一定程度上代表哥伦比亚大学对张学良进行过几次采访.这几次小规模㊁不正式的采访,结果构成颇有争议的数盘录音带,售给了哥伦比亚大学.按法律,哥伦比亚大学所得应是原始㊁唯一㊁几乎拥有全部版权的录音带.但是,基于有一些宣称以此为本㊁与唐先生有直接或间接关系的书籍㊁D V D等材料的商业性出版㊁发行和销售,哥伦比亚大学所得显然不是未曾复制的原始录音带.虽然哥伦比亚大学总馆设有一般大学图书馆少有的版权事务处,其律师却尚不能顾及此事.哥伦比亚大学张学良夫妇口述史收藏应当包括张氏姐妹和唐先生采访这两部分成果,但是一般所指仅限于哥伦比亚大学善本手稿图书馆张氏姐妹的录音采访内容和张学良夫妇捐赠的档案文献①.哥伦比亚大学正在把张学良夫妇口述史重新根据录音转录成文字,并希望先以中文㊁再翻译成日文和英文出版;档案文献基本上整理完毕,已开放给研究者使用.然而,仍有一些随档案文献而来的物品,如图书和非文字图片类的实物,甚至包括张学良钓鱼的渔具等,尚待整理.①哥伦比亚大学东亚图书馆中文部于2009年冬从张学良曾孙L a n c eC h a n g处获赠张学良第一位夫人于凤至及其后人所存的张学良图书㊁信件㊁照片㊁于凤至和张学良的图章,以及宋美龄的礼品等近千件.这份档案,以信件和照片为主,也有待整理和编目.信件和照片多为张学良几十年来寄给长居美国的夫人于凤至及其子孙的,非常珍贵.乔治城大学图书馆(G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y L i b r a r y)叶鼎(Y eD i n g)先生,学识渊博,为人慷慨,对此事帮忙甚大,功不可没,笔者特借此机会对他深表谢意.中国研究图书馆员学会学刊 第1卷,2011年3月二、哥伦比亚大学所藏张学良私人图书张学良私人图书总体数量两百多种.笔者数年来对其据信是全部㊁实为一部分的书籍作过简略的整理,2010年秋又发现增加了一些.这不外乎是把散放在不同地方的书汇在一起.也许仍不是全部.此文以最近一次,即2010年秋所见为本.张学良私人图书基本分中文㊁英文㊁日文三种文字.日文书不多,其他文字图书尚未见.其类型主要为三大部分:工具书类,基督教和神学类以及以中文为主的文史哲类.工具书,主要以英文和英汉字典为主,从不容易搬动的大部头英文韦氏大字典到便携式中英文对照的小字典,有十余部.神学工具书也不少.所有字典翻动使用的痕迹都很明显.不难看出,有些字典似乎伴其一生.有一部小字典,题名为 C o n t i n e n t a l sC o n c i s eC h i n e s eGE n g l i s hD i c t i o n a r y 大陆简明英汉字典 ,外有可左侧插入和取出的封套,封套的取装处,磨损严重.这对于张学良认真学英文和常翻字典来说,倒也平常.可是打开字典,没有哪一页不是一片片的深红或浅红色.原来,张学良喜欢在自认为重要的英文单字和释文下面用红笔画线,一般一条;有时加重画两条或重复画几次成为粗红线.年头一长,红色墨迹朝四周扩散,成为粉红一片.字典纸薄,红颜色映到反面页码,也有些染及到前后页.仔细翻看,发现除Z部的最后一页多为科技词汇而没有画线标记外,每一页都有至少四五个单词和释文如此重点标画.从这本小小字典,可想见张氏学用英文之勤.从张学良档案看来,张学良在台湾的幽禁岁月的开始时期,主要是由于受宋美龄的鼓励和安排而信基督教和学习英文.①董显光㊁周联华和曾约农是其学英文和信教的导师.周联华逐渐发现,翻译成中文的基督教著作不能满足张学良的学习和求知要求,所以希望张能看英文原著,甚至读个神学学位.1965年,张学良和赵一荻接受周联华牧师建议,正式申请并获录取,注册参加美国南①张学良早年曾一度倾心的宋美龄对后来囚禁中的张学良信基督教和学英文有决定性的影响,而且帮助最大.这从张学良档案的宋㊁张信函和彼此赠物等档案中可看出.宋美龄信函落款,一般是蒋宋美龄.英文签名,都是M a y l i n g S o o n g C h i a n g,或M.S.C.但笔者发现百岁后的宋美龄致张简函中, 蒋 字略去,甚至只用 龄 字,很不一般.哥伦比亚大学图书馆张学良私人图书经眼记浸信会的神学学位函授教育,规规矩矩地上课㊁做作业和写论文.在外在条件如政治控制和身体健康许可时,张氏夫妇一直认认真真,持续不停,前后达十九年之久.时间太长,不仅学校的老师㊁课程内容变了,甚至函授教育的名称和学位的要求和规定也变了,张学良夫妇开始所学的课程学分等于作废.由于周联华牧师向美国南浸信会的函授教育部作了说服工作,张学良和赵一荻得以按已过时的学位规定,终于在1984年圣诞节,获授相当于硕士的神学学位证书.①此学位也是牧师资格学位.张学良获得自由之后,很多人,包括与中国大陆统战系统有联系的人士,拜望张学良夫妇.张学良与人见面不久,就要说«圣经»和传道.中国大陆来客大惑不解.其实,个中缘由与张学良获得这个牧师资格证书的教育密切相关.因为,张学良的英文一般图书几乎是«圣经»和基督教神学类图书.很多英文神学著作是他上的函授学位的英文教科书.中文神学著作也不少.一部T h e I n n e rH e a r tO f M i n i s t r y,为美国南浸信会的函授教育部总监D o r a nC.M c C a r t y教授所作,1990年3月19日送张学良夫妇.题辞为 T o P e t e ra n d E d i t h C h a n g,g o o d f r i e n d s o f E x t e n s i o n S e m i n a r y M a y y o u c o n t i n u e t o g r o wi n y o u rm i n i s t r y.M a r c h19,1990,D o r a nC.M c C a r t y (致函授神学院的好朋友张学良和张一荻:愿你们在牧道中持续成长).书堆中有一部书为T h e y S p e a kB y S i l e n c e s.封面全名为 T h e y S p e a kB y S i l e n c e sB y A C a r t h u s i a n;T r a n s l a t e d F r o m T h e F r e n c h B y A M o n k O f P a r k m i n s t e r .单是封面上的字,如 s p e a ki ns i l e n c e s (用沉默来言说)㊁ C a r t h u s i a n (法国加尔都西会隐修修士)㊁ m o n k (和尚或修士),叫人不能不联想到张学良西安事变的前后半生的处境.翻开硬皮封面,见几个蓝色英文签字,龙飞凤舞: F o rM a r s h a l C h a n g H s u eGl i a n g M a y l i n g S o o n g C h i a n g T a i p e i,1963 (送张学良元帅蒋宋美龄台北,1963年).不管此书灵修性质的内容如何,都已让人特别感慨.①张学良档案里有很多张学良夫妇学习和老师认真其事的细节.比如,1965年,在南浸信会函授学习时学费每学期8美元.校方规定,若周联华或其信得过的人监督㊁批改作业和考试,则学校只收学费3美元㊁5美元或免收,或收后可酬周或其他老师之劳.周则责无旁贷,自己指导㊁批改作业和监考.得学位时,按规定,应于当地报纸刊布此喜讯.念及此二生情况特殊,周希望不登报发布,校方遂批准,等等.中国研究图书馆员学会学刊 第1卷,2011年3月还有一本,为译著«相逢在髑髅地»,它是张学良自己从原著T h e y M e e t a t C a l v a r y翻译而来的.辛苦翻译出来后,张学良于1970年以 曾显华 的笔名在香港正式出版.这部译著代表了张学良学英文和学神学的巨大进步和成就.赵一荻写成宣传«圣经»的小书多种.从张学良档案来看,这也与宋美龄的大力鼓励有关.第三类图书为朋友和作者赠送的中文图书.这类书以张学良在中国大陆的老部下和中国大陆作者为主.主要是关于东北军历史㊁纪念西安事变和抗日战争等文史类图书,特别是一些由张学良暨东北军史研究会和大陆及香港的张学良基金会资助出版的图书和会议论文集.这些图书包括«东北军史»㊁«张学良暨东北军将领传»㊁«张学良与东北军五十七军»㊁«张学良国际学术研讨会文集»㊁«东北军十四年抗战史»㊁«西安事变与二二事件»㊁«皇姑屯事件始末»㊁«张学良与东北军史研究文集»㊁«皇姑屯事件始末 张作霖被炸的档案资料汇编»和«怀念张学良将军诗词集»等二三十种.有一部正规出版的大开红皮«台湾张氏族谱考增编本»很显眼.此书由台湾张氏族谱考编纂委员会编辑,1992年出版,印有张学良钢笔题签及 张学良敬题 署名.此族谱看似微不足道,但这是1990年代张学良逐渐恢复自由之后,可公开的重要活动之一.张学良的图书,一般都有签名或盖章.他自己的基督教和神学图书都有自己的正体或手写体㊁大小不一的印章,多为P e t e rH.L.C h a n g,或H s u eGl i a n g C h a n g,一般是蓝色.盖中文印章的书少多了,中文印记为红色.也有一些手书签名,中英文都有,但以中文为多.时间上晚一些的图书,也可偶见简体字签名,看起来如小学生写的,或许他在学写简体字.别人赠送的书几乎都至少有签名或盖章.这些书的赠送者包括宋美龄㊁周联华㊁陶希圣和国内外友人等.由张学良暨东北军史研究会和大陆及香港的张学良基金会赠送的都至少盖有机构红章,有些甚至有献辞.著名作家和书法家周而复送有自己的作品«伟人周恩来»,毛笔题款,落落大方.他致张学良信件,一封两页.本来应该是和«伟人周恩来»一书附在一起的,后来散开与其他杂乱纸片混在一起.笔者不经意间发现,遂请哥伦比亚大学善本和手稿图书馆将其收入张学良来往书信中.信为毛笔中楷手书繁体字,哥伦比亚大学图书馆张学良私人图书经眼记看上去既潇洒飘逸,又刚劲有力.兹录全信如下:学良先生道鉴:久仰高风亮节,千秋功臣,举世敬佩,欣悉大驾移居夏威夷安度晚年,私心为慰,敬祝健康长寿.伟人周恩来高名塞于宇宙,盛业光挂天壤;不幸于一九七六年仙逝.明年,一九九八年三月五日为周恩来总理百年诞辰.长篇叙事诗«伟人周恩来»共四部,约五万余行,通过周恩来战斗一生折射中国革命与建设历程.第一部«临潼惊梦»一章,描绘西安事变始末,不揣冒昧,敬请赐阅拙作.不吝指正,以匡不逮.专此并请大安晚周而复敬上一九九七㊁十一㊁二十一日曾任文化部副部长的周而复,1985年访问日本,因写作需要,按事先安排到靖国神社参观.当时中国政府对待中日关系,或主要由于经济援助的原因非常重视,同时又非常敏感,遂引起风波,遭开除党籍和取消党内职务.但非党内任职似乎不受影响.后来平反,恢复党籍.1997年,周而复早已不是文化部领导,但此信仍用文化部信纸, 中华人民共和国文化部 红色大字特别明显.当时中国高层希望张学良回大陆,不排除此信代表中国人民对外友好协会㊁中国作家协会㊁中国文学艺术界联合会乃至文化部,向张学良致意.三、如何处理获赠的名人私藏图书图书馆在资源有限的情况下,如何处理获得的名人私藏图书,一直是一个几乎没人研究却又相当重要的课题.哥伦比亚大学图书馆像很多其他研究型图书馆一样,有人手不足㊁场地不够和经费不充裕的问题.名人图书一般年代久远,书况多不佳,且与现有图书馆馆藏重复很多.如不收藏自然非常可惜;如收藏处置又有不少困难.中国大陆㊁台湾和香港等重要图书馆一般的通行做法是,尽量单辟专门书室或专门书架,集中存仓,并对非常重要的捐赠,编写和出中国研究图书馆员学会学刊 第1卷,2011年3月版纸质目录.这对于捐赠者和研究者来说,都是皆大欢喜的事情.然而,如果图书馆资源缺乏,就决定了不可能单辟专门书室或书架,编写和出版纸质目录也有困难.笔者认为数字化当是可行的解决之道.具有重要学术意义和文物意义的图书,特别是有签名㊁注释和盖章的,应当将这些书页数字化,图书馆的公共目录中应有编目记录并能链接,可供检索,以便读者研究使用.此外,应将这些图书与受赠的善本和珍稀图书一起,存藏于善本特藏图书室.至于书况特别不好的图书,不必马上急于做彻底的保存维护工作,可保护现状,留给将来.至于大多数一点代表性的遗迹也没有且和现有馆藏重复的图书,在图书馆资源有限的情况下,或可以剔除不存,或一开始就不接受这些图书,或接受后,将其与一般图书一样按正常作业流程处置.建永久性网上专门书室或专门书架,至少做到图文并茂,与图书馆目录记录链接.成本不高,但效果会很好.此外,从哥伦比亚大学张学良私人图书近十年不能整理编目来看,部门之间的协调和合作非常重要.张学良私人图书,与其他大量的重要档案文献相比,自然处于边缘地位.但其藏书中有代表性的图书占绝大多数,以善本手稿馆和东亚馆的编目能力来看,并非力不能及,只是以前哥伦比亚大学图书馆部门之间沟通协调不够,各分馆之间的联络和借用东亚图书馆之优势之处远低于期待.幸运的是,目前哥伦比亚大学东亚图书馆面貌一新,哥伦比亚大学总馆也与以前大为不同,对中国研究开始在实质上重视起来.所以,有理由相信在东亚图书馆的帮助下,善本手稿馆所藏的张学良私人图书和遗物,乃至一批购自傅增湘处㊁未曾处理编目的善本书①,以及哥伦比亚大学其他尚不为外人所知的中文文献一样,会尽早得到处理和编目,以方便广大读者研究使用.①哥大善本手稿馆所藏的一批傅增湘善本书,含多种宋版书.其渊源和详目可参见S o r e nE d g r e n(1990).G e o r g eA r t h u rP l i m t o na n dh i sC h i n e s ec o l l e c t i o n.C o l u m b i aL i b r a r y C o l u m n s, X X X X(1),p p.14-23.这批书已决定转至东亚图书馆处理和编目.。

国外录取通知书篇一:中外大学录取通知书大比拼真的是在拼创意中外大学录取通知书大比拼真的是在拼创意日前,网友@正版罗导在微博指出:武大今年录取通知书与人大去年录取通知书字体雷同,构图雷同,云水纹路雷同,字框布局雷同,水墨风格雷同。

一时间,网友们质疑抄袭之声,在微博掀起热议。

人大通知书武大通知书对于此事,两校校友在网上闹得沸腾。

昨日,武大官媒发布名为《我们到底像不像?一种文化传统,两校个性表达》的文章,通过与相关老师和设计师的沟通,从竖式排版、题签、毛笔字体、主体花纹与个性展示还原自身的设计理念。

“我们无意长得像谁,我们只想像我们自己。

”总结这次“撞脸”,武大官媒发声,武大通知书设计的个性化程度仍有提高的余地。

由于是初次尝试,目前大家所利用的传统文化元素符号都是直接从公共资源中调用的,而非真正的独家原创。

如何把学校个性更好地和形式要件充分结合,这应该是今后努力的方向。

其实,小编觉得武大的20XX年第一版通知书更符合其校园色彩,你觉得呢?目前,这一争论已有所平息。

到底是否像复旦抄袭东大那样,还需待两方的论证。

那么,你想知道世界名校的录取通知书都长什么样吗?相比之下,国外大学的通知书更加简洁,突显学校名字。

大概在他们看来,名校是无须藻饰的,名字就是王道了。

下面小编将为您做详细的整理介绍哦! 哈佛大学哈佛校友:哈佛大学校友包括8名美国总统及62名富豪企业家。

另外也有149名诺贝尔得奖者现在或曾经在哈佛学习或工作。

其亦是全美诞生最多罗德奖学金得主的大学,截至20XX年的人数总共为335位。

校内图书馆藏书超过1600万册,为全美大学图书馆之冠。

哥伦比亚大学哥伦比亚大学著名校友:胡适:现代学者,历史学、文学家,哲学家。

以倡导“五四”文学革命著闻于世。

历任北京大学教授、北京大学校长、台湾中央研究院院长等。

任鸿隽:我国近代科学的奠基人之一,著名化学家和教育家。

一生撰科学论文、专著和译著等身,曾任四川大学校长、中央研究院总干事等。

哥伦比亚大学作者:来源:《教育与职业·综合版》2007年第05期她的学生在联合国学政治、在华尔街读金融、在百老汇看戏剧、在林肯中心听音乐……“欧元之父”罗伯特·蒙代尔曾在这里留下光辉的足迹,“基因学的奠基人”托马斯·摩尔根曾在这里掀起遗产生物界最彻底的革命,美国新闻界至高无上的荣誉——“普利策奖”曾在这里诞生,美国前总统罗斯福曾在这里求学,闻一多、徐志摩等著名学者曾在这里留下了青春的脚步……250年来,科学与艺术是它永恒不变的主题。

在坚定中前行的哥伦比亚大学芒刺一代代优秀的哥大人迈着坚韧的步伐,在人类文明发展的进程中扮演着重要的角色“皇家”风范位于纽约市曼哈顿的哥伦比亚大学,是一所典型的城市大学。

1754年,美国还属于英国殖民地,英皇乔治二世捐款给纽约市民筹设了以人文、科学和语言为主的“国王学院”,这所美洲大陆最古老的学院之一的“国王学院”就是后来的哥伦比亚大学。

建校的第一年,该校只有8名学生,而从校长、教授到行政主管的职务,都由英国牛津大学的神学博士塞谬尔·约翰逊一人兼任。

当时学生接受教育的目的是,拓宽视野,完善自身,以成就今后的辉煌事业。

美国独立战争使“国王学院”停办了8年,直到1784年才重新开始授课。

为了纪念发现美洲新大陆的哥伦布,学院更名为“哥伦比亚学院”,哥伦比亚学院是全美最早取得独立自治地位的高等学府。

1857年哥伦比亚大学校区由曼哈顿下城迁至中城,在此后的40年间里,学校增设了医药、法律、工程、政治、建筑、哲学和理论科学等系所。

1896年,学院理事会正式授权学校使用新名字——哥伦比亚大学。

1897年,哥伦比亚大学再次迁至现在的校区。

到1912年,图书馆学系、口腔外科、新闻学院、教育学院等先后加入哥伦比亚大学阵容,“哥大”正式成为了一所综合大学。

整个20世纪上半叶,哥伦比亚大学、哈佛大学和芝加哥大学一起被公认为美国高等教育的三强。

“哥大”魅力哥伦比亚大学能够吸引来自世界各国精英的原因不仅因为它是常春藤盟校之一,更因为它位于美国金融、文化、科技、音乐中心纽约这个世界大都市,这些自然而然地成为了哥伦比亚大学的“资源”。

哥伦比亚大学著名中国校友李开复:信息产业的执行官和计算机科学的研究者李开复获哥伦比亚大学计算机学士学位。

1988年获卡内基梅隆大学计算机学博士学位。

李开复博士于2009年9月在中国北京创立创新工场,出任董事长兼首席执行官,以及创新工场开发投资基金的执行合伙人。

在创业之前,他在谷歌公司担任全球副总裁兼大中华区总裁、微软公司全球副总裁。

李博士于1998创办微软中国研究院(后更名为微软亚洲研究院),在极短时间内创建了一个国际一流的计算机研究院,曾被《麻省理工学院技术评论》评为“最火的计算机实验室”。

李博士也曾在SGI公司担任互联网部门副总裁兼总经理、Cosmo 软件公司总裁、苹果公司交互式多媒体部门的副总裁。

在加入苹果公司之前,李开复曾在卡内基梅隆大学任教两年。

他的博士论文是世界上第一个“非特定人连续语音识别系统”。

1988年,《商业周刊》授予该系统“最重要科学创新奖”。

在校期间,李开复还开发了“奥赛罗”(黑白棋)人机对弈系统,因为1988年击败了世界团体冠军美国队的一名成员而名噪一时。

吴健雄:美籍华裔物理学家,沃尔夫奖获得者,“中国的居里夫人”。

吴健雄是著名的核物理学家,被称为“东方居里夫人”。

在β衰变研究领域具有世界性的贡献,1934年获得学士学位后,受聘到浙江大学任物理系助教,后进入中央研究院从事研究工作,1936年入美国加利福尼亚大学,1940年获博士学位,1944年参加“曼哈顿计划”,1952年任哥伦比亚大学副教授,1958年升为教授,美国科学院院士,1975年任美国物理学会第一任女性会长,同年获得美国总统福特在白宫授予她美国最高科学荣誉—国家科学勋章。

徐志摩:著名文学家、散文家,著有《再别康桥》《沙扬娜拉》等脍炙人口名篇。

徐志摩(1897~1931)现代诗人、散文家。

徐志摩是金庸的表兄。

原名章垿,字槱森,留学美国时改名志摩。

曾经用过的笔名:南湖、诗哲、海谷、谷、大兵、云中鹤、仙鹤、删我、心手、黄狗、谔谔等。

徐志摩是新月派代表诗人,新月诗社成员。

1915年毕业于杭州一中,先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。

1918年赴美国学习银行学。

1921年赴英国留学,入剑桥大学当特别生,研究政治经济学。

在剑桥两年深受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响。

闻一多:爱国诗人,著有诗歌《死水》、《七子之歌》等名篇。

闻一多(1899年11月24日-1946年7月15日),汉族,原名闻家骅,又名多、亦多、一多,字友三、友山。

中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,诗人,学者,民主战士。

新月派代表诗人,作品主要收录在《闻一多全集》中。

陶行知:中国著名教育家,曾创办重庆育才学校,芭蕾舞剧《红色娘子军》作曲者之一的杜鸣心先生就是其学生代表之一。

陶行知(1891.10.18--1946.7.25),汉族,安徽歙县人,毕业于金陵大学(1952年并入南京大学)文学系,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

曾任南京高等师范学校教务主任,中华教育改进社总干事。

先后创办晓庄学校、生活教育社、山海工学团、育才学校和社会大学。

提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。

著作有:《中国教育改造》、《古庙敲钟录》、《斋夫自由谈》、《行知书信》、《行知诗歌集》。

潘光旦:著名历史学家、文化学者、教育家,曾任清华大学及西南联大教务长。

江苏宝山人(今属上海市)。

原名光亶(后以亶字笔画多,取其下半改为光旦),又名保同,号仲昂,笔名光旦(见1929《新月》),西名Quentin pan。

社会学家,优生学家,民族学家。

1927年参与筹设新月书店。

著作有《优生学》、《人文生物学论丛》、《中国之家庭问题》等外,另有译著《性心理学》等。

《性心理学》原著作者英国性心理学大师霭理士(Henry Havelock Ellis 1859-1939),是与弗洛伊德齐名的性心理学泰斗。

清华百年历史上,四大哲人之一。

另外三位是叶企孙、陈寅恪、梅贻琦。

吴文藻:著名社会学家、人类学家、民族学家,其妻是中国文学大师冰心女士。

1917年考入清华学堂。

1923年赴美国留学,进入达特茅斯学院社会学系,获学士学位后又进入纽约哥伦比亚大学研究院社会学系,获博士学位,并荣获了校方颁发的“最近十年内最优秀的外国留学生”奖状。

中国著名社会学家、人类学家、民族学家。

吴文藻先生是中国社会学、人类学和民族学本土化、中国化的最早提倡者和积极实践者。

妻子为著名作家冰心。

梁实秋:著名翻译家、散文家、学者,翻译代表作有《莎士比亚全集》。

中国著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,国内第一个研究莎士比亚的权威,曾与鲁迅等左翼作家笔战不断。

一生给中国文坛留下了两千多万字的著作,其散文集创造了中国现代散文著作出版的最高纪录。

代表作《雅舍小品》、《英国文学史》、《莎士比亚全集》等。

侯德榜:中国著名化学家,发明“侯氏制碱法”,曾任中国化学工业部副部长。

中国化学家,“侯氏制碱法”的创始人。

侯德榜一生在化工技术上有三大贡献。

第一,揭开了苏尔维法的秘密。

第二,创立了中国人自己的制碱工艺——侯氏制碱法。

第三,他为发展小化肥工业所做的贡献。

1921年,他在哥伦比亚大学获博士学位后,怀着工业救国的远大抱负,毅然放弃自己热爱的制革专业,回到祖国。

徐光宪:著名物理化学家,2008年荣获中国国家最高科学技术奖。

著名物理化学家,无机化学家,教育家,中国科学院院士。

获得多项学术大奖。

著作有《物质结构》、《稀土的溶剂萃取》等。

1991年被选为亚洲化学联合会主席。

1946年任交通大学化学系助教。

1947年赴美留学,1951年获美国哥伦比亚大学物理化学博士学位,不久回国,到北京大学任教至今。

1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

1991年被选为亚洲化学联合会主席。

现任北京大学化学系教授、博士生导师。

历任北京大学原子能系(后改为技术物理系)副主任、稀土化学研究中心主任,国家自然科学基金委员会化学科学部主任,中国化学学会理事长,中国稀土学会副理事长,全国人大代表,全国政协委员等职。

徐光宪夫人高小霞,亦是化学家。

谭盾:著名作曲家。

谭盾,著名中国作曲家、指挥家。

国际上享有盛名。

主要荣誉:奥斯卡“最佳原创音乐奖”和格莱美大奖(2001)、格文美尔”(Grawemeyer)大奖(1999)、德国权威的“巴赫奖”。

为香港回归中国的交接仪式创作《天地人》,并被纽约时报评为“国际乐坛最重要的十位音乐家”; 2000年为全球55家电视台联播庆祝21世纪的到来,创作《世界交响曲2000Today》;2006年被世界十大中文媒体被评为影响世界的十位华人。

2008年为北京奥运会创作徽标Logo音乐和颁奖音乐。

首创世界首部《网络交响乐》(2009)。

2010年担任中国上海世博会全球文化大使。

杨澜:资深传媒人士。

1994年,放弃主持红极一时的《正大综艺》,赴哥伦比亚大学国际和公共事务学院主修国际传媒。

[2]1996年夏,杨澜与哥伦比亚广播公司曾数次获得普利策奖的制片人莫利斯·莫米德共同制作导演了《2000年那一班》两小时纪录片,在哥伦比亚电视网晚7点黄金档向全美播出,创下了亚洲主持人进入美国主流媒体的先河,获评论界好评。

曾被评选为“亚洲二十位社会与文化领袖”、“能推动中国前进、重塑中国形象的十二位代表人物”、“《中国妇女》时代人物。

2011年6月,“出版人马志明”发质疑其涉嫌“私吞”中国青少年基金会希望工程项目,杨澜身陷“私吞捐款门”,25日,质疑者公开致歉。

连胜文:国民党荣誉党主席连战之子,哥伦比亚大学博士。

台湾企业家、政治人物,台湾地区前任台湾地区副领导人暨国民党名誉主席连战的长子。

曾就读于再兴中学,于辅仁大学法律系毕业后赴美留学,获得美国哥伦比亚大学法律硕士及博士学位。

毕业后曾任职美国瑞士信贷,1998年加盟摩根史坦利公司,2001年到美国通用电气(GE)集团任职,后任GE亚太科技创投公司(GE创投)执行董事。

其曾祖父连横是《台湾通史》的作者,祖父连震东是总统府资政,父亲连战曾任台湾地区副领导人和中国国民党主席,现为党荣誉主席。

龚晓思:四川思博机械有限公司新掌门人,中国历史上最年轻的国际象棋大师。

四川思博机械有限公司新掌门人。

她13岁成为中国历史上最年轻的国际象棋大师,高中时就读于成都树德中学,2度当选树德之星,在校时创办了全国十佳校园杂志,并参加奥运火炬手选拔,获得四川第2名。

17岁被哥伦比亚大学以全额奖学金录取,21岁成为GUCCI 亚洲区最年轻的设计师。

2008 年,她回到成都,接手家里年产值超过5000万、四川最大民营升降机大型建筑设备企业。

顾维钧:中国近现代史上卓越的外交家之一1901年考入圣约翰书院。

1904年入美国哥伦比亚大学,专攻国际法及外交,获博士学位。

1912年任袁世凯总统英文秘书,后任中华民国北洋政府国务总理,国民政府驻法、英大使,联合国首席代表、驻美大使,海牙国际法院副院长;被誉为“民国第一外交家”;1972年,出席联大的章含之受毛泽东之托邀请其访问中国大陆;1985年病逝于美国纽约,时任中华人民共和国常驻联合国代表李鹿野前往吊唁;顾维钧口述的600余万字的人物回忆录,为研究中国近现代外交的重要资料。

蒋廷黻:中国著名历史学家、外交家中国著名历史学家、外交家,台湾中央研究院院士;湖南宝庆人,1911年赴美求学,获哥伦比亚大学博士学位;1923年回国任南开大学第一任历史系主任,与梁启超成为南开大学史学的奠基者;1925调入清华大学任历史系主任,在任期间改革清华大学历史系,建立起全国一流的史学阵营;1935年受到蒋介石的赏识,弃学从政,任国民党行政院政务处长,1945年被任命为中国驻联合国常任代表,1961年任台湾驻美“大使”兼“驻联合国代表”;被誉为国民党官员中“最知外交的人”;1965年10月9日在纽约去世,享年70岁。

马寅初:中国当代经济学家、教育学家、人口学家。

1906年赴美国留学,先后获得耶鲁大学经济学硕士学位和哥伦比亚大学经济学博士学位。

中国当代经济学家、教育学家、人口学家。

新中国建立后,他曾担任中央财经委员会副主任、华东军政委员会副主任、北京大学校长等职。

1957年因发表“新人口论”方面的学说而被打成右派,党的十一届三中全会后得以平反。

他一生专著颇丰,特别对中国的经济、教育、人口等方面有很大的贡献,有当代“中国人口学第一人”之誉。

冯友兰冯友兰,字芝生,河南南阳唐河人,著名哲学家,1924年获哥伦比亚大学博士学位,历任中州大学(现在的河南大学)、广东大学、燕京大学教授、清华大学文学院院长兼哲学系主任,西南联大哲学系教授兼文学院院长,清华大学校务会议主席,北京大学哲学系教授,其哲学作品为中国哲学史的学科建设做出了重大贡献,被誉为“现代新儒家” 。