《2018版十八项医疗质量核心制度要点》解读

- 格式:ppt

- 大小:3.86 MB

- 文档页数:24

十八项医疗核心制度(2018版)一、首诊负责制度(一)定义指患者的首位接诊医师(首诊医师)在一次就诊过程结束前或由其他医师接诊前,负责该患者全程诊疗管理的制度。

医疗机构和科室的首诊责任参照医师首诊责任执行。

(二)基本要求1.明确患者在诊疗过程中不同阶段的责任主体。

2.保障患者诊疗过程中诊疗服务的连续性。

3.首诊医师应当作好医疗记录,保障医疗行为可追溯。

4.非本医疗机构诊疗科目范围内疾病,应告知患者或其法定代理人,并建议患者前往相应医疗机构就诊。

二、三级查房制度(一)定义指患者住院期间,由不同级别的医师以查房的形式实施患者评估、制定与调整诊疗方案、观察诊疗效果等医疗活动的制度。

(二)基本要求1.医疗机构实行科主任领导下的三个不同级别的医师查房制度。

三个不同级别的医师可以包括但不限于主任医师或副主任医师-主治医师-住院医师。

2.遵循下级医师服从上级医师,所有医师服从科主任的工作原则。

3.医疗机构应当明确各级医师的医疗决策和实施权限。

4.医疗机构应当严格明确查房周期。

工作日每天至少查房2次,非工作日每天至少查房1次,三级医师中最高级别的医师每周至少查房2次,中间级别的医师每周至少查房3次。

术者必须亲自在术前和术后24小时内查房。

5.医疗机构应当明确医师查房行为规范,尊重患者、注意仪表、保护隐私、加强沟通、规范流程。

6.开展护理、药师查房的可参照上述规定执行。

三、会诊制度(一)定义会诊是指出于诊疗需要,由本科室以外或本机构以外的医务人员协助提出诊疗意见或提供诊疗服务的活动。

规范会诊行为的制度称为会诊制度。

(二)基本要求1.按会诊范围,会诊分为机构内会诊和机构外会诊。

机构内多学科会诊应当由医疗管理部门组织。

2.按病情紧急程度,会诊分为急会诊和普通会诊。

机构内急会诊应当在会诊请求发出后10分钟内到位,普通会诊应当在会诊发出后24小时内完成。

3.医疗机构应当统一会诊单格式及填写规范,明确各类会诊的具体流程。

4.原则上,会诊请求人员应当陪同完成会诊,会诊情况应当在会诊单中记录。

一、首诊负责制度(一)目的保证诊疗工作及时性、连续性、有效性、安全性,提高医疗质量。

(二)适用范围全院各临床科室、执业医师。

(三)定义首诊负责制度:是指患者的首位接诊医师(首诊医师)在一次就诊过程结束前或由其他医师接诊前,负责该患者全程诊疗管理的制度。

医疗机构和科室的首诊责任参照医师首诊责任执行。

(四)基本要求1、明确患者在诊疗过程中不同阶段的责任主体。

2、保障患者诊疗过程中诊疗服务的连续性。

3、首诊医师应当作好医疗记录,保障医疗行为可追溯.4、非本医疗机构诊疗科目范围内疾病,应告知患者或其法定代理人,并建议患者前往相应医疗机构就诊。

(五)内容1、原则(1)首诊医师不得以任何理由拒绝诊治就诊者。

(2)首诊医师在处理患者,特别是急、危重患者时,有组织相关人员会诊、决定患者收住科室等医疗行为的决定权,任何科室、任何个人不得以任何理由推诿或拒绝。

(3)首诊医师下班前,应与接班医师交接,把患者的病情及需注意的事项交待清楚,并认真做好交接班记录。

2、门诊:(1)接诊:首诊医师对门诊患者进行病情评估,完成门诊病历。

(2)诊断明确的患者:按照诊疗常规及进治疗.(3)诊断尚不明确的患者:请上级医师会诊或邀请有关科室医师会诊,诊断明确后给予进一步治疗或及时转有关科室治疗。

(4)诊断为非本科疾病患者:与患者沟通,转诊至对应科室就诊。

(5)涉及多学科疾病的患者:申请全院多学科会诊,具体参见《全院多学科会诊制度》.(6)转诊患者:按照《转院、转诊制度》转诊。

(7)危重患者:首诊医师必须先抢救患者,病情允许后陪同转送至急诊抢救室或上级医院。

(8)交接:对危重、体弱、残疾的病人,若需要进一步检查或转科或转院治疗、首诊医生应与有关科室联系并亲自或安排其他医务人员做好病人的护送及交接手续.3、留院观察(1)接诊:对新留观患者,首诊医师完成留观评估并完成留观病历文书书写,制定诊疗计划.(2)诊断明确的患者:积极办理出观手续转相应科室或上级医院治疗。

一、首诊负责制度(一)目的保证诊疗工作及时性、连续性、有效性、安全性,提高医疗质量.(二)适用范围全院各临床科室、执业医师。

(三)定义首诊负责制度:是指患者的首位接诊医师(首诊医师)在一次就诊过程结束前或由其他医师接诊前,负责该患者全程诊疗管理的制度.医疗机构和科室的首诊责任参照医师首诊责任执行.(四)基本要求1、明确患者在诊疗过程中不同阶段的责任主体。

2、保障患者诊疗过程中诊疗服务的连续性.3、首诊医师应当作好医疗记录,保障医疗行为可追溯。

4、非本医疗机构诊疗科目范围内疾病,应告知患者或其法定代理人,并建议患者前往相应医疗机构就诊。

(五)内容1、原则(1)首诊医师不得以任何理由拒绝诊治就诊者.(2)首诊医师在处理患者,特别是急、危重患者时,有组织相关人员会诊、决定患者收住科室等医疗行为的决定权,任何科室、任何个人不得以任何理由推诿或拒绝。

(3)首诊医师下班前,应与接班医师交接,把患者的病情及需注意的事项交待清楚,并认真做好交接班记录。

2、门诊:(1)接诊:首诊医师对门诊患者进行病情评估,完成门诊病历.(2)诊断明确的患者:按照诊疗常规及进治疗。

(3)诊断尚不明确的患者:请上级医师会诊或邀请有关科室医师会诊,诊断明确后给予进一步治疗或及时转有关科室治疗.(4)诊断为非本科疾病患者:与患者沟通,转诊至对应科室就诊。

(5)涉及多学科疾病的患者:申请全院多学科会诊,具体参见《全院多学科会诊制度》。

(6)转诊患者:按照《转院、转诊制度》转诊.(7)危重患者:首诊医师必须先抢救患者,病情允许后陪同转送至急诊抢救室或上级医院。

(8)交接:对危重、体弱、残疾的病人,若需要进一步检查或转科或转院治疗、首诊医生应与有关科室联系并亲自或安排其他医务人员做好病人的护送及交接手续。

3、留院观察(1)接诊:对新留观患者,首诊医师完成留观评估并完成留观病历文书书写,制定诊疗计划。

(2)诊断明确的患者:积极办理出观手续转相应科室或上级医院治疗。

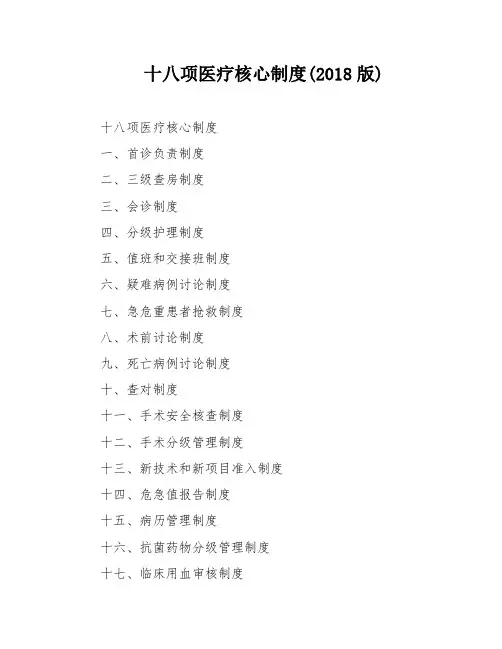

十八项医疗核心制度(2018版)十八项医疗核心制度一、首诊负责制度二、三级查房制度三、会诊制度四、分级护理制度五、值班和交接班制度六、疑难病例讨论制度七、急危重患者抢救制度八、术前讨论制度九、死亡病例讨论制度十、查对制度十一、手术安全核查制度十二、手术分级管理制度十三、新技术和新项目准入制度十四、危急值报告制度十五、病历管理制度十六、抗菌药物分级管理制度十七、临床用血审核制度十八、信息安全管医疗质量安全核心制度要点医疗质量安全核心制度是指在诊疗活动中对保障医疗质量和患者安全发挥重要的基础性作用,医疗机构及其医务人员应当严格遵守的一系列制度。

根据《医疗质量管理办法》,医疗质量安全核心制度共18项。

本要点是各级各类医疗机构实施医疗质量安全核心制度的基本要求。

一、首诊负责制度(一)定义指患者的首位接诊医师(首诊医师)在一次就诊过程结束前或由其他医师接诊前,负责该患者全程诊疗管理的制度。

医疗机构和科室的首诊责任参照医师首诊责任执行。

(二)基本要求1.明确患者在诊疗过程中不同阶段的责任主体。

2.保障患者诊疗过程中诊疗服务的连续性。

3.首诊医师应当作好医疗记录,保障医疗行为可追溯。

4.非本医疗机构诊疗科目范围内疾病,应告知患者或其法定代理人,并建议患者前往相应医疗机构就诊。

二、三级查房制度(一)定义指患者住院期间,由不同级别的医师以查房的形式实施患者评估、制定与调整诊疗方案、观察诊疗效果等医疗活动的制度。

(二)根本要求1.医疗机构实行科主任领导下的三个不同级别的医师查房制度。

三个不同级别的医师可以包括但不限于主任医师或副主任医师-主治医师-住院医师。

2.遵循下级医师服从上级医师,所有医师服从科主任的工作原则。

3.医疗机构应当明确各级医师的医疗决策和实施权限。

4.医疗机构应当严格明确查房周期。

工作日天天至少查房2次,非工作日天天至少查房1次,三级医师中最高级别的医师每周至少查房2次,中间级别的医师每周至少查房3次。

十八项医疗质量安全核心制度要点(2018)一、质量管理制度在医疗工作中,质量管理制度是非常重要的一环。

医疗机构应该建立一套合理的质量管理体系,明确医疗质量目标,明确各部门职责分工,建立相应的考核机制,不断优化医疗服务流程,确保患者在医疗过程中得到最佳的服务。

二、信息管理制度信息管理制度是保障医疗质量和安全的重要手段。

医疗机构应该建设信息管理系统,实现患者信息、医生信息、医疗工作信息等的信息化管理,确保重要信息的及时采集、存储和共享。

三、患者安全管理患者安全问题是医疗质量管理的关键点之一。

医疗机构应该建立完善的患者安全管理制度,做好患者的安全保障工作,例如,预防、识别、报告、调查和分析患者安全事件等。

四、医疗风险管理医疗风险管理是医疗质量管理的重要内容,医疗机构应该建立完善的医疗风险管理制度,包括评估医疗风险、采取避免和控制措施、记录和报告风险事件等。

五、临床路径管理临床路径管理是优化医疗流程的重要工具,能够提高医疗质量和效率。

医疗机构应该制定临床路径管理制度,建立完善临床路径质量监控机制和反馈机制,不断完善和改进临床路径。

六、医疗诊断管理医疗诊断管理是医疗质量管理的重要环节。

医疗机构应该建立严格的医疗诊断管理制度,加强诊断质量控制,规范诊疗行为,确保诊断的准确性和合理性。

七、药物管理药物管理是医疗质量管理的关键环节之一。

医疗机构应该建立健全的药物管理制度,包括药品采购、入库、管理、使用和销毁等方面,确保药物的安全有效使用。

八、医疗器械管理医疗器械管理是医疗质量管理的重要组成部分。

医疗机构应该加强医疗器械的检测和管理,确保医疗器械的安全、有效、准确使用。

九、护理质量管理护理质量是医疗质量和安全的重要方面之一。

医疗机构应该建立健全的护理质量管理制度,包括护理人员的培训、考核和评估等,提高护理工作的质量水平,确保患者得到高质量的护理服务。

十、医学伦理管理医学伦理问题是医疗工作中不可忽视的一环,医疗机构应该建立健全的医学伦理管理制度,加强医疗人员伦理教育,规范医疗行为,保障患者的权益和利益,维护医学道德和社会公正。

一、首诊负责制度(一)目的保证诊疗工作及时性、连续性、有效性、安全性,提高医疗质量。

(二)适用范围全院各临床科室、执业医师。

(三)定义首诊负责制度:是指患者的首位接诊医师(首诊医师)在一次就诊过程结束前或由其他医师接诊前,负责该患者全程诊疗管理的制度。

医疗机构和科室的首诊责任参照医师首诊责任执行。

(四)基本要求1、明确患者在诊疗过程中不同阶段的责任主体。

2、保障患者诊疗过程中诊疗服务的连续性.3、首诊医师应当作好医疗记录,保障医疗行为可追溯。

4、非本医疗机构诊疗科目范围内疾病,应告知患者或其法定代理人,并建议患者前往相应医疗机构就诊.(五)内容1、原则(1)首诊医师不得以任何理由拒绝诊治就诊者。

(2)首诊医师在处理患者,特别是急、危重患者时,有组织相关人员会诊、决定患者收住科室等医疗行为的决定权,任何科室、任何个人不得以任何理由推诿或拒绝。

(3)首诊医师下班前,应与接班医师交接,把患者的病情及需注意的事项交待清楚,并认真做好交接班记录。

2、门诊:(1)接诊:首诊医师对门诊患者进行病情评估,完成门诊病历.(2)诊断明确的患者:按照诊疗常规及进治疗。

w33271 81F7 臷28528 6F70 潰40053 9C75 鱵r32547 7F23 缣y)(3)诊断尚不明确的患者:请上级医师会诊或邀请有关科室医师会诊,诊断明确后给予进一步治疗或及时转有关科室治疗。

(4)诊断为非本科疾病患者:与患者沟通,转诊至对应科室就诊。

(5)涉及多学科疾病的患者:申请全院多学科会诊,具体参见《全院多学科会诊制度》。

(6)转诊患者:按照《转院、转诊制度》转诊。

(7)危重患者:首诊医师必须先抢救患者,病情允许后陪同转送至急诊抢救室或上级医院。

(8)交接:对危重、体弱、残疾的病人,若需要进一步检查或转科或转院治疗、首诊医生应与有关科室联系并亲自或安排其他医务人员做好病人的护送及交接手续。

3、留院观察(1)接诊:对新留观患者,首诊医师完成留观评估并完成留观病历文书书写,制定诊疗计划.(2)诊断明确的患者:积极办理出观手续转相应科室或上级医院治疗。

十八项医疗核心制度(2018版)医疗行业是社会的重要组成部分,医疗服务的质量和安全对人民群众的生活质量和幸福感有着重要的影响。

为了加强医疗服务管理,提升医疗质量,保障人民群众的健康权益,我国卫生计生委于2010年制定并发布了“十八项医疗核心制度”。

2018年,针对医疗行业的新变化和需求,对十八项医疗核心制度进行了一系列更新和完善。

下面将逐一介绍这十八项医疗核心制度(2018版)。

一、医疗机构分类管理制度:根据医疗机构的规模、服务水平和设施条件等因素,将医疗机构划分为不同的等级,实行分类管理。

这有助于提高医疗资源的配置效率,切实提高医疗服务的质量。

二、医疗机构绩效考核制度:建立医疗机构绩效考核制度,对医疗机构的服务质量、医疗技术水平、患者满意度等方面进行考核评价。

通过考核结果,对医疗机构进行奖惩和补贴,激发医务人员的工作积极性,提高医疗服务质量。

三、医疗收费制度:制定合理的医疗收费标准和政策,建立医疗费用透明化机制,严禁医疗机构乱收费、加收费用。

同时,加大医疗保险的覆盖范围,减轻患者的医疗负担。

四、医疗纠纷处理制度:建立健全医疗纠纷处理制度,加强医患沟通和冲突调解工作。

通过专业机构的调解,妥善解决医患纠纷,维护医疗秩序和医疗服务质量。

五、医疗安全管理制度:加强医疗安全监管,制定和完善医疗安全管理制度。

加强医疗事故的报告、调查和处理工作,确保医疗服务的安全可靠。

六、医疗科研和教育制度:鼓励医疗机构加强科研和教育工作,提升医疗技术水平。

加强医疗科研项目的管理,对有突出贡献的医疗机构和个人给予奖励和支持。

七、医疗器械监管制度:加强医疗器械的监管工作,确保医疗器械的质量和安全。

加强医疗器械的注册、检验和监测,规范医疗器械市场秩序,防止假冒伪劣产品的流入。

八、医患关系和医德医风建设制度:加强医患沟通和信任建设,建立和完善医患关系和医德医风建设制度。

鼓励医务人员增强医学伦理意识,提高职业道德水平,为患者提供优质的医疗服务。

一、首诊负责制度(一)目的保证诊疗工作及时性、连续性、有效性、安全性,提高医疗质量.(二)适用范围全院各临床科室、执业医师。

(三)定义首诊负责制度:是指患者的首位接诊医师(首诊医师)在一次就诊过程结束前或由其他医师接诊前,负责该患者全程诊疗管理的制度。

医疗机构和科室的首诊责任参照医师首诊责任执行。

(四)基本要求1、明确患者在诊疗过程中不同阶段的责任主体。

2、保障患者诊疗过程中诊疗服务的连续性。

3、首诊医师应当作好医疗记录,保障医疗行为可追溯。

4、非本医疗机构诊疗科目范围内疾病,应告知患者或其法定代理人,并建议患者前往相应医疗机构就诊。

(五)内容1、原则(1)首诊医师不得以任何理由拒绝诊治就诊者。

(2)首诊医师在处理患者,特别是急、危重患者时,有组织相关人员会诊、决定患者收住科室等医疗行为的决定权,任何科室、任何个人不得以任何理由推诿或拒绝。

(3)首诊医师下班前,应与接班医师交接,把患者的病情及需注意的事项交待清楚,并认真做好交接班记录。

2、门诊:(1)接诊:首诊医师对门诊患者进行病情评估,完成门诊病历。

(2)诊断明确的患者:按照诊疗常规及进治疗。

(3)诊断尚不明确的患者:请上级医师会诊或邀请有关科室医师会诊,诊断明确后给予进一步治疗或及时转有关科室治疗.(4)诊断为非本科疾病患者:与患者沟通,转诊至对应科室就诊.(5)涉及多学科疾病的患者:申请全院多学科会诊,具体参见《全院多学科会诊制度》。

(6)转诊患者:按照《转院、转诊制度》转诊。

(7)危重患者:首诊医师必须先抢救患者,病情允许后陪同转送至急诊抢救室或上级医院。

(8)交接:对危重、体弱、残疾的病人,若需要进一步检查或转科或转院治疗、首诊医生应与有关科室联系并亲自或安排其他医务人员做好病人的护送及交接手续.3、留院观察(1)接诊:对新留观患者,首诊医师完成留观评估并完成留观病历文书书写,制定诊疗计划。

(2)诊断明确的患者:积极办理出观手续转相应科室或上级医院治疗。

十八项医疗核心制度(2018版) 十八项医疗核心制度(2018版)1. 医疗人员执业注册管理制度:1.1 医师执业注册管理制度1.1.1 医师注册资格的取得与注销1.1.2 医师职业道德规范1.1.3 医师执业行为规范1.2 护士执业注册管理制度1.3 其他医疗从业人员执业注册管理制度2. 医疗机构准入管理制度:2.1 医疗机构设立审批制度2.2 医疗机构分类管理制度2.3 医疗机构经营许可管理制度2.4 医疗机构名录管理制度3. 医疗机构绩效管理制度:3.1 医疗机构绩效考核制度3.2 医疗机构服务质量评价制度3.3 医疗机构信息公开制度4. 医务人员综合考核制度:4.1 医务人员考核评价指标与方法4.2 医务人员考核结果运用与奖惩办法5. 医疗机构药品采购管理制度:5.1 药品供应商准入管理制度5.2 药品集中采购制度5.3 药品采购合同管理制度6. 医疗收费管理制度:6.1 医疗服务价格形成机制6.2 医疗收费标准制定与调整6.3 医疗服务费用清单管理制度7. 医疗保险制度:7.1 基本医疗保险制度7.2 大病保险制度7.3 医疗救助制度8. 医疗质量与安全管理制度:8.1 医疗质量评估与监测制度8.2 医疗安全事件报告与处理制度8.3 医疗纠纷调解与仲裁制度9. 医疗技术评审与应用管理制度:9.1 医疗技术评审制度9.2 医疗技术应用管理制度10. 医疗信息管理制度:10.1 医疗信息收集与整合制度10.2 医疗信息标准与分类编码制度10.3 医疗信息安全与隐私保护制度11. 医疗工程管理制度:11.1 医疗设备采购与更新管理制度 11.2 医疗设备维护与管理制度11.3 医疗环境卫生管理制度12. 医学伦理与人文关怀制度:12.1 科研伦理管理制度12.2 临床试验管理制度12.3 患者权益保护与人文关怀制度13. 医疗危机管理制度:13.1 医疗危机应对预案制定与实施13.2 医疗事故调查与处理制度13.3 医疗突发事件应急响应与处置制度14. 医疗教育与培训制度:14.1 医疗人员职业教育与培训制度14.2 医疗机构内部培训与继续教育制度15. 医患关系与沟通管理制度:15.1 医患信息披露与知情同意制度15.2 医患冲突调解与纠纷解决制度16. 疾病预防与控制管理制度:16.1 传染病预防与控制制度16.2 慢性病管理制度16.3 疫苗管理制度17. 医疗巡诊管理制度:17.1 医疗巡诊计划与实施制度17.2 巡诊医疗问题解决与指导制度18. 医疗卫生科研管理制度:18.1 科研项目申报与评审制度18.2 科研数据管理与知识产权保护制度--------------------------------------------------------------------------------------------附件:1. 医疗人员执业注册申请表2. 医疗机构设立申请表3. 药品供应商准入申请表4. 医疗服务价格调整申请表5. 医疗技术评审申请表6. 医疗信息收集与整合指南7. 临床试验管理流程图8. 医疗突发事件应急响应预案范本9. 医疗巡诊工作记录表10. 科研项目申报表格--------------------------------------------------------------------------------------------法律名词及注释:1. 医疗机构设立审批:指医疗机构依法申请设立,并经相关部门审批合格后正式成立的过程。

十八项医疗核心制度(2018版)1.明确不同级别医师在查房中的职责和权限。

2.规定查房频次和时间,确保及时评估和调整诊疗方案。

3.建立查房记录和评估报告,保障医疗行为可追溯。

4.加强医师间的沟通和协作,提高诊疗效果和患者满意度。

三、会诊制度一)定义指医疗机构内或跨机构间,由多名医师共同讨论病情、制定诊疗方案等医疗活动的制度。

二)基本要求1.明确会诊参与人员的资质和职责,确保医师专业性和权威性。

2.规定会诊程序和时间,确保及时制定诊疗方案。

3.建立会诊记录和评估报告,保障医疗行为可追溯。

4.加强医师间的沟通和协作,提高诊疗效果和患者满意度。

四、分级护理制度一)定义指根据患者病情和需求,将护理工作分为不同级别,由相应的护理人员负责的制度。

二)基本要求1.明确不同级别护理人员的职责和权限,确保护理质量和患者安全。

2.规定护理分级标准和护理计划,确保护理服务的连续性和个性化。

3.建立护理记录和评估报告,保障护理行为可追溯。

4.加强护理人员间的沟通和协作,提高护理效果和患者满意度。

五、值班和交接班制度一)定义指医疗机构内医务人员在不同班次之间进行工作交接和传递信息的制度。

二)基本要求1.规定值班和交接班的程序和时间,确保信息传递的及时性和准确性。

2.明确医务人员在交接班中的职责和要求,确保工作连续性和安全性。

3.建立交接班记录和评估报告,保障医疗行为可追溯。

4.加强医务人员间的沟通和协作,提高工作效率和患者满意度。

手术安全核查制度是为了降低手术风险、保障手术安全而设立的制度。

在手术实施前,医师必须对拟实施手术的手术指征、手术方式、预期效果、手术风险和处置预案等进行讨论。

除了紧急抢救生命的急诊手术外,所有住院患者手术都必须实施术前讨论,术者必须参加。

术前讨论的范围包括手术组讨论、医师团队讨论、病区内讨论和全科讨论。

临床科室应当明确本科室开展的各级手术术前讨论的范围并经医疗管理部门审定。

患者手术涉及多学科或存在可能影响手术的合并症的,应当邀请相关科室参与讨论,或事先完成相关学科的会诊。