近几年高考常见文言虚词归纳复习

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

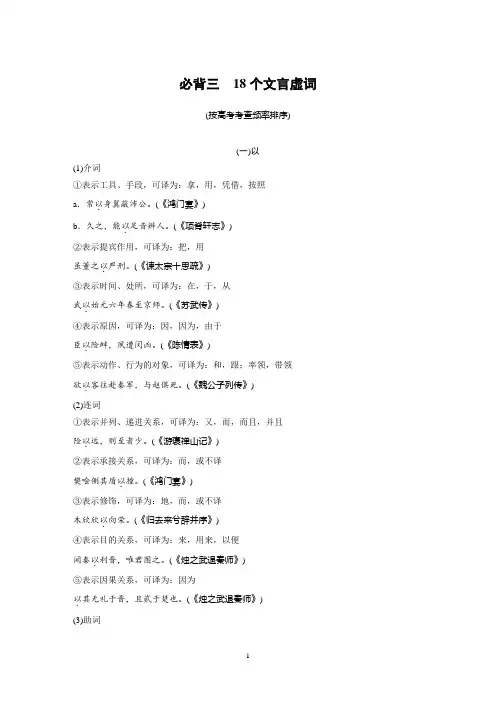

必背三18个文言虚词(按高考考查频率排序)(一)以(1)介词①表示工具、手段,可译为:拿,用,凭借,按照a.常以.身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)b.久之,能以.足音辨人。

(《项脊轩志》)②表示提宾作用,可译为:把,用虽董之以.严刑。

(《谏太宗十思疏》)③表示时间、处所,可译为:在,于,从武以.始元六年春至京师。

(《苏武传》)④表示原因,可译为:因,因为,由于臣以.险衅,夙遭闵凶。

(《陈情表》)⑤表示动作、行为的对象,可译为:和,跟;率领,带领欲以.客往赴秦军,与赵俱死。

(《魏公子列传》)(2)连词①表示并列、递进关系,可译为:又,而,而且,并且险以.远,则至者少。

(《游褒禅山记》)②表示承接关系,可译为:而,或不译樊哙侧其盾以.撞。

(《鸿门宴》)③表示修饰,可译为:地,而,或不译木欣欣以.向荣。

(《归去来兮辞并序》)④表示目的关系,可译为:来,用来,以便阙秦以.利晋,唯君图之。

(《烛之武退秦师》)⑤表示因果关系,可译为:因为以.其无礼于晋,且贰于楚也。

(《烛之武退秦师》)(3)助词表示时间、方位和范围,可不译受命以.来,夙夜忧叹。

(《出师表》)(4)同“已”,已经前以.降及物故。

(《苏武传》)(5)复音虚词“以是”“是以”引出事理发展或推断的结果,可译为:因此众人皆醉而我独醒,是以..见放。

(《屈原列传》)(6)动词①以为,认为皆以.美于徐公。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②用,任用,是意念上的被动忠不必用兮,贤不必以.。

(《涉江》)③率领,带领欲以.客往赴秦军。

(《信陵君窃符救赵》)(二)之(1)代词①代人、物、事,可译为:他(他们),它(它们),我臣请入,与之.同命!(《鸿门宴》)②指示代词,表示近指,可译为:这,这种之.二虫又何知?(《逍遥游》)(2)助词①表示修饰,限制,可译为:的沛公之.参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)②用在主谓之间,取消句子的独立性,可不译师道之.不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)③作定语后置的标志,可不译蚓无爪牙之.利,筋骨之.强。

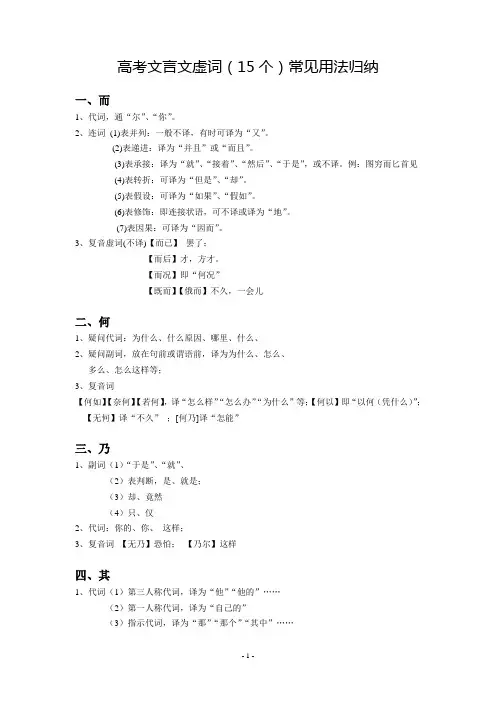

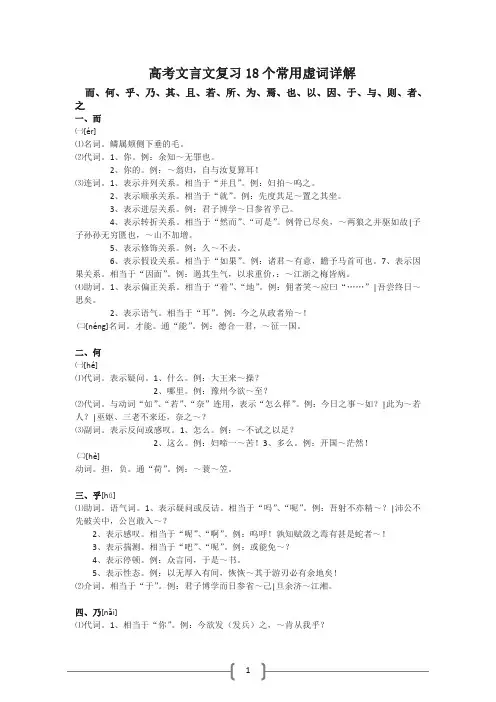

高考文言文虚词(15个)常见用法归纳一、而1、代词,通“尔”、“你”。

2、连词(1)表并列:一般不译,有时可译为“又”。

(2)表递进:译为“并且”或“而且”。

(3)表承接:译为“就”、“接着”、“然后”、“于是”,或不译。

例:图穷而匕首见(4)表转折:可译为“但是”、“却”。

(5)表假设:可译为“如果”、“假如”。

(6)表修饰:即连接状语,可不译或译为“地”。

(7)表因果:可译为“因而”。

3、复音虚词(不译)【而已】罢了;【而后】才,方才。

【而况】即“何况”【既而】【俄而】不久,一会儿二、何1、疑问代词:为什么、什么原因、哪里、什么、2、疑问副词,放在句前或谓语前,译为为什么、怎么、多么、怎么这样等;3、复音词【何如】【奈何】【若何】,译“怎么样”“怎么办”“为什么”等;【何以】即“以何(凭什么)”;【无何】译“不久”;[何乃]译“怎能”三、乃1、副词(1)“于是”、“就”、(2)表判断,是、就是;(3)却、竟然(4)只、仅2、代词:你的、你、这样;3、复音词【无乃】恐怕;【乃尔】这样四、其1、代词(1)第三人称代词,译为“他”“他的”……(2)第一人称代词,译为“自己的”(3)指示代词,译为“那”“那个”“其中”……2、语气副词(一般放在句首或名词代词后)(1)表推测语气:大概、恐怕(2)表反问语气:难道3、语气助词(不译)4、连词(1)表假设(通常放在句首)可译为“如果”;(2)表选择,其…其…。

可译为“是…还是”。

五、且1、连词,表并列、假设、递进、选择等关系。

2、副词(+谓),可译“将要”、“姑且”、“将近”等六、若1、动词,像,好像;2、代词,你、你们、你的、这、这样、如此;3、连词(1)表假设,“如果”“假设”(2)表选择,“或“或者”4、复音词【若夫】用在一段话开头,译为“要说那”、“像那”;【若何】怎么样;【若属】你们。

七、所1、助词所+动,“所”字结构(名词性短语),表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”等。

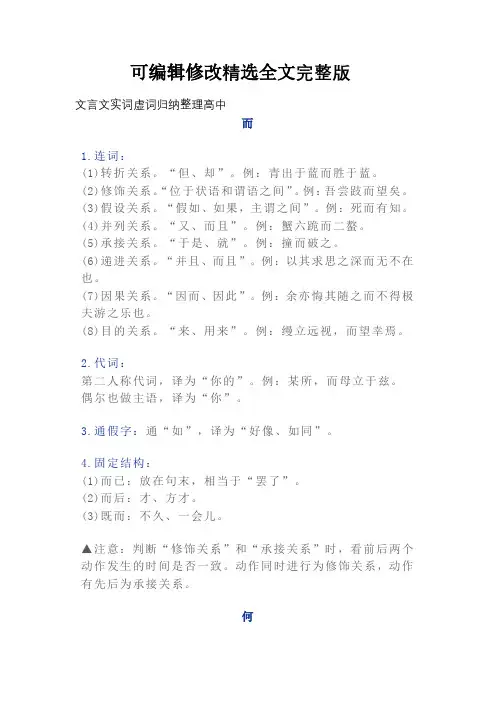

可编辑修改精选全文完整版文言文实词虚词归纳整理高中而1.连词:(1)转折关系。

“但、却”。

例:青出于蓝而胜于蓝。

(2)修饰关系。

“位于状语和谓语之间”。

例:吾尝跂而望矣。

(3)假设关系。

“假如、如果,主谓之间”。

例:死而有知。

(4)并列关系。

“又、而且”。

例:蟹六跪而二螯。

(5)承接关系。

“于是、就”。

例:撞而破之。

(6)递进关系。

“并且、而且”。

例:以其求思之深而无不在也。

(7)因果关系。

“因而、因此”。

例:余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(8)目的关系。

“来、用来”。

例:缦立远视,而望幸焉。

2.代词:第二人称代词,译为“你的”。

例:某所,而母立于兹。

偶尔也做主语,译为“你”。

3.通假字:通“如”,译为“好像、如同”。

4.固定结构:(1)而已:放在句末,相当于“罢了”。

(2)而后:才、方才。

(3)既而:不久、一会儿。

▲注意:判断“修饰关系”和“承接关系”时,看前后两个动作发生的时间是否一致。

动作同时进行为修饰关系,动作有先后为承接关系。

何1.疑问代词:(1)作宾语,“什么、哪里”。

何+动词/介词构成动词/介词的宾语后置。

例:大王来何操?(2)作谓语,“为什么”。

后常与“哉、者、也”等连用,用于询问原因。

例:余尝求古仁人之心,或异二者为之,何哉?(3)作定语,“什么”。

何+名词。

例:何人?何物?何时?何地?何事?(4)做主语,“什么”。

例:何谓阁子也?2.副词:(1)程度副词,“多么”。

何+形容词。

例:开国何茫然?(2)疑问副词,“怎么、为什么、何必”。

何+动词,位于句首。

例:何不按兵束甲。

3.固定结构:(1)何如:“怎么样、怎样”,等同于“奈何、若何”。

(2)无何:不久、没多久。

(3)何以:即“以何”介宾短语,“拿什么、凭借什么”。

(4)何乃:怎能。

(5)何之:等于“之何”,译为“到什么地方”,此处“之”作动词“到”。

乃1.副词:(1)承接关系,“就、于是、才”。

例:度我入军中,公乃入。

(2)转折关系,“却、竟然、反而”。

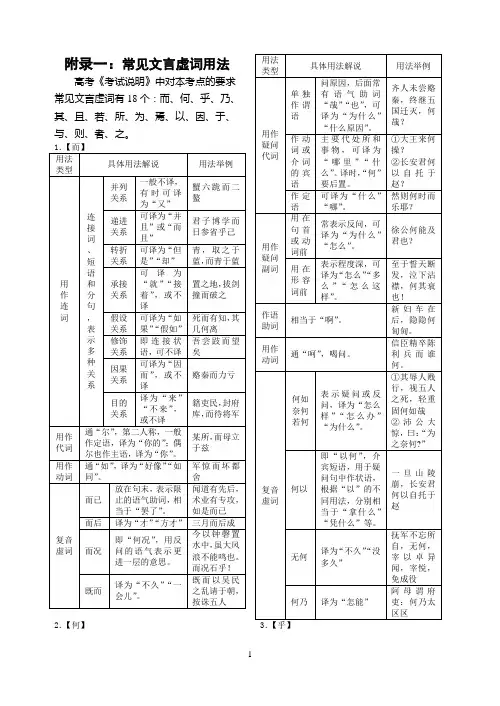

附录一:常见文言虚词用法高考《考试说明》中对本考点的要求常见文言虚词有18个:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、以、因、于、与、则、者、之。

1.《考试说明》对本考点的要求是:“理解常见文言虚词在文中的含义。

”

2.虚词的用法要注意以下四点:

(1)分清虚实;

(2)辨明用法;

(3)善于把虚词和现代汉语比较;

(4)注意特殊虚词。

3.考查虚词用法时步骤:

(1)弄清题干要求;

(2)弄清每项的句意;

(3)把该词的词性、用法和句意结合起来,进而确定它的意义,最后确定答案。

※常用复音虚词用法

复音虚词是指由几个单音虚词构成的语言单位,常以固定形式出现,所以有人称之为“固定结

构”,在理解文意、翻译文句时会经常碰到。

常见。

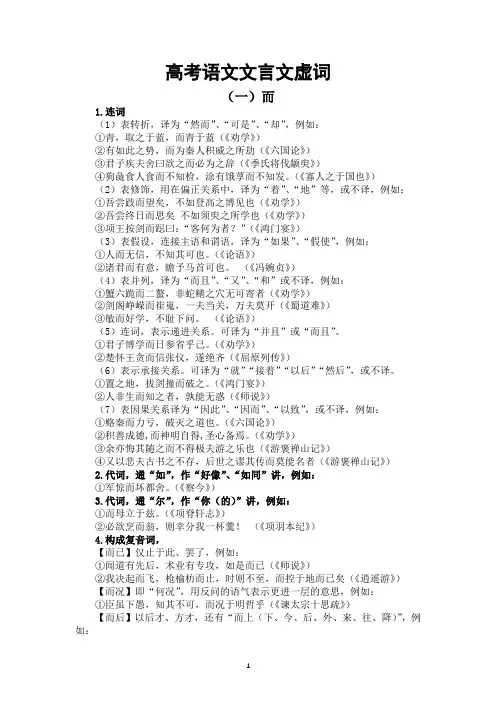

高考语文文言文虚词(一)而1.连词(1)表转折,译为“然而”、“可是”、“却”,例如:①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)③君子疾夫舍曰欲之而必为之辞(《季氏将伐颛臾》)④狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

(《寡人之于国也》)(2)表修饰,用在偏正关系中,译为“着”、“地”等,或不译,例如:①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)②吾尝终日而思矣不如须臾之所学也(《劝学》)③项王按剑而跽曰:“客何为者?”(《鸿门宴》)(3)表假设,连接主语和谓语,译为“如果”、“假使”,例如:①人而无信,不知其可也。

(《论语》)②诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)(4)表并列,译为“而且”、“又”、“和”或不译,例如:①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)③敏而好学,不耻下问。

(《论语》)(5)连词,表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》)(6)表示承接关系。

可译为“就”“接着”“以后”“然后”,或不译。

①置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)②人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)(7)表因果关系译为“因此”、“因而”、“以致”,或不译,例如:①赂秦而力亏,破灭之道也。

(《六国论》)②积善成德,而神明自得,圣心备焉。

(《劝学》)③余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)④又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者(《游褒禅山记》)2.代词,通“如”,作“好像”、“如同”讲,例如:①军惊而坏都舍。

(《察今》)3.代词,通“尔”,作“你(的)”讲,例如:①而母立于兹。

(《项脊轩志》)②必欲烹而翁,则幸分我一杯羹!(《项羽本纪》)4.构成复音词,【而已】仅止于此、罢了,例如:①闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)②我决起而飞,枪榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》)【而况】即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思,例如:①臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)【而后】以后才、方才,还有“而上(下、今、后、外、来、往、降)”,例如:①臣鞠躬尽瘁,死而后已。

高中文言文学习中,实词和虚词是两个重要的概念。

实词指的是有实际意义的词,可以单独充当句子成分,如名词、动词、形容词等;虚词则是指没有实际意义,不能单独充当句子成分,需要依附于实词来表示语法关系的词,如介词、连词、助词等。

以下是一些常见的文言文实词和虚词的归纳整理:

一、实词

1. 爱:喜爱、珍惜、吝啬

2. 安:安定、安全、舒适

3. 被:覆盖、遭受、穿着

4. 倍:加倍、背向、违背

5. 本:根基、原本、本原

6. 鄙:低微、轻视、边疆

7. 兵:军队、武器、战争

8. 病:疾病、困苦、弊病

9. 察:观察、考察、审查

10. 朝:朝廷、朝代、早晨

二、虚词

1. 之:代词,代替名词,如“之子于归”

2. 而:连词,表并列、转折、递进,如“人而不知”

3. 以:介词,表示手段、原因、标准等,如“以诗会友”

4. 也:助词,用于句末,表示判断、肯定、停顿,如“孔子者也”

5. 其:代词,代替名词,如“其人虽已没”

6. 者:助词,用于名词后,表示……的人或事物,如“学者”

7. 于:介词,表示在、比、从、向,如“于归”

8. 与:连词,表并列、参与,如“与民同乐”

9. 所:助词,构成所字结构,表示被动、位置、范围,如“所见”

10. 则:连词,表条件、假设、推论,如“一则以喜”

这些实词和虚词是文言文中的基础词汇,掌握它们对于理解和翻译文言文至关重要。

在学习过程中,需要注意每个词的具体用法和语境,以及它们在不同句子中的含义和功能。

2025高考语文一轮复习——文言文阅读专题知识梳理一、考查形式多以选择、简答的形式考查。

一般考查实词、虚词、文言断句、古代文化常识、筛选概括信息、翻译等。

二、知识讲解(一)五类常考实词1.通假字所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:(1)通用字:两个读音相同或相近、意义也相通的字,古代可以写这个,也可以写那个。

例:《烛之武退秦师》中“失其所与,不知”的“知”就是“智”的意思,“知”和“智”这两个字在古代是通用的,现代一般认为“知”通“智”。

(2)假借字:两个读音相同或相近、意义毫不相干的字,古代有时也可以借代。

例:《鸿门宴》中“旦日不可不蚤自来谢项王”的“蚤”,本义是跳蚤,因为它和“早”的读音相同,被借用了“早”的意义。

“早”是本字,“蚤”是假借义,“蚤”是“早”的假借字,“蚤”通“早”。

(3)古今字:一个汉字(古字)原有几个意义,后为区别,另造一个新字(今字)来表示其中的一个或几个意义。

例:《师说》中“师者,所以传道受业解惑也”的“受”字是古字,“授”是今字。

2.一词多义一词多义现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“道”的本义是“路途、道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的引申义为“方向、方法、道理”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“爪牙”的本义是“鸟兽的爪子和牙齿”,比喻义是“得力的帮手或武士”,现在属贬义词。

3.古今异义古今异义是指古今字形相同而意义和用法不同的词语。

这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中形成的,大致包括词意扩大、词意缩小、词意转移、词意强化、感情色彩变化几种。

(1)词义扩大:古义的范围小于今义。

如“中国”,古义指“中原地区”,今义指“整个中国”。

(2)词义缩小:古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。

近几年高考常见文言虚词归纳复习为今年高考复习准备依据2011年的高考《考试说明》,需要理解的常见文言虚词是15个(而、乎、其、且、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之)。

现结合历年高考题对常见文言虚词作归纳复习。

1、下列句中加点的“之”、“其”全都用作第三人称代词的一组是()①均之二策,宁许以负秦曲。

②蒋氏大戚,汪然出涕曰:“君将哀而生之乎?”③项王则受壁,置之坐上。

④寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!⑤赤也为之小,孰能为之大?⑥而今亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

⑦吾见师之出而不见其入也。

⑧会其怒,不敢献。

A ③④⑥⑦B.②③⑥⑧C.③⑤⑦⑧D.①④⑤⑧①中的“之”是指示代词“这”的意思。

②中的“之”是第一人称代词“我”的意思。

③中的“之”是第三人称代词“它”的意思,这里代指“璧”。

④中的“其”是表揣测的语气词。

⑤中的“之”是人称代词,代指“诸侯”。

⑥中的“其”是第一人称代词“自己”。

⑦中的“其”是第三人称代词“他们”的意思,亦即前文中的“师”。

⑧中的“其”是第三人称代词“他们”的意思,即项羽和亚父。

正确答案是C项。

2、下列句中的“则”与“则忧其民”中的”则”的意义、用法相同的是()嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

A.居则具一日之积,行则备一夕之卫。

B.复之以掌,虚若无物;手裁举,则又超忽而跃。

C.公使阳处父追之,及渚河,则在舟中矣。

D.此则岳阳楼之大观也。

A项中的“则”处在对举句中,相当于“就”,其意义和用法如题干中的词和“位卑则足羞,官盛则近谀”及“木受绳则直,金就砺则利”中的“则”。

B项中的“则”是表转折的连词,相当于“却、可是”。

C顶中的“则”相当于表转折意味的“原来已经……”。

D项中的“则”可译为“就是”。

答案是A项。

3、下列各句中的“以”字与“不愈于养以遗患乎”中的“以”字意义、用法相同的是()A.吾必尽吾力以拯吾村。

B.故为之说,以俟夫观人风者得焉。

C.赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。

D孤违蹇叔,以辱二三子。

题干中的“以”是表示因果关系的连词,可译为“因而”。

D项中的“以”也是因果连词,与题干中的“以”义同,因而选D项。

A、B、C三项中的“以”都是“来”的意思,是顺接连词。

4、下列语句在文中的意思是()若堕业者:A.你对正事怠惰B.如果对正事怠惰从表面看,似乎是在考查对句意的理解,实际上,本题是在考查虚词“若”。

根据文意,全文没有郑善果“堕业”的介绍,倘此处译“若”为“你”,就成了对郑善果“堕业”已成事实的指责,这显然与文意不符。

此处的“若”如果解释为“如果”,则是郑善果母亲对儿子的劝诫,且本句并非专指某一人,既可指前文中的“王后、大夫、士妻”,也可指“吾”,因而不能解释为“你”(郑善果)。

正确答案是B项。

5、比较下列各句中“以”字的意义和用法,判断正确的一组是()①以祖任为丹州司法参军②永以书抵幕府③以资觞豆之费可乎④毋以此贾祸1A.①句和③句相同,②句和④句相同B①句和②句相同,③句和④句不同C.①句和③句不同,②句和④句相同D.①句和②句不同,③句和④句不同①表凭借。

②表工具。

③表目的。

④表原因。

意义和用法各不相同,因而选D项。

6、分别比较下列两组句子中加点的字的意思,判断正确的一项是()飞骑因番请见。

大理丞狄仁杰断善才罪止免官。

仁杰乃引张释之高庙、辛毗牵裾之例。

法是陛下法,臣仅守之。

A.“因”和“乃”相同,“止”和“仅”不同B.“因”和‘乃”相同,“止”和“仅”也相同C.“因”和“乃”不同,“止”和“仅”相同D.“因”和“乃”不同,“止”和“仅”也不同据文意,“因”和“乃”都是“于是、就”的意思,“止”和“仅”都是“只”的意思。

所以选B项。

7、比较下列各句中“以”字的意义和用法,判断正确的一组是()①俅以幸臣躐跻显位②得全首领以没③扈从以行④至以刃裂颈断舌而死A①和④相同,②和③相同B.①和④相同,②和③不同C.①和④不同,②和③相同D.①和④不同,②和③不同①和④中的”以”都是介词,但①中的“以”字在意义上表示动作行为凭借的条件、方式,这里是凭借某种身份;④中的“以”表示动作行为使用的工具,这里指用刀来杀死李若水,这是两者不同的地方。

②和③中的“以”都是连词,用于状语和中心语之间,表示修饰和被修饰的关系。

②的意思是“保全首领而死”,③的意思是“扈从而行”,所以从意义和用法上看,两者都是相同的。

所以C项正确。

8、下列各组句子巾加点的词的意义和用法,不相同的一组是()从此畜牧不收,多放散,云:“但付府君”将财物寄置界内以避盗。

A B.卿但暂还家,吾今且报府。

告先帝之灵以彰其咎。

人遂竞贡新果。

一身获罪,且活千室,何所怨乎?C. D.大江南北遂谓忠烈未死。

昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣。

A项中的两个“但”字均为副词,意思是“只,只管”。

B项中的两个“以”字,从用法上说,下文的动作均表示上文动作的目的;从词性上说,两个“以”字均是表目的的连词。

C顶中的两个“遂”字均为副词,从用法上说都表示事理之相承,表示下文事情是由上文的事情引起的,相当于“于是、就”。

D项中的两个“且”字却不同,“且活千室”中的“且”字是副词。

表示“将要”的意思;“且在邦域之中矣”的“且”是递进关系的连词,相当于“而且”。

本题的正确选顶是D项。

9、下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是()是吾俸禄之余,故以为汝粮耳。

每至客舍,自放驴.取樵炊爨。

A B.见其客朱亥.俾倪.故久立与其客语。

每闻琴瑟之声,则应节而舞。

后因他信,具以白质。

晋武帝赐见,论边事,语及平生。

C. D.因宾客至蔺相如门谢罪。

烧尽北船,延及岸上营落。

A项中的两个“故”字,从词性来看前者是连词,后者是情态副词;从意义来看,前者表示结果,相当于“所以”,后者表示特意做某事,相当于“特意、故意”。

B项中的两个“每”字均用在2动词谓语之前,是副词,表示“每次、每当”的意思。

C项中的两个“因”字均为介词,表示“通过、经由”义。

D项中的两个“及”字,也是介词,表示某一动作涉及到某一处所或范围。

本题的正确选项是A。

10、下列句子在文中的意思正确的是()若仁会眩惑圣听,致仁袆非常之罪……A.像仁会这样迷惑是上的听闻,致使仁袆遭受极大的罪名……B.如果仁会迷惑皇上的听闻,致使仁袆遭受极大的罪名……这一题从形式上看是在考查对句意的理解,其实还是在考查一个重要的虚词“若”字。

“若”,孤立地看,译为“像”也不是不可,但若将它与后面的“则”联系在一起,译为“像”就不妥了。

“若”译为“如果”,后面的“则”译为“那么”,就恰当了。

答案为B项。

11、下列各组句子中,加点的同的意义和用法不相同的一组是()故且缓攻即墨以待其事。

遣使约降于燕。

A. B.穷予生之光阴以疗梅也哉!故内惑于郑袖。

田单乃收城中得千余牛。

五千人因衔枚击之。

C. D.项伯乃夜驰之沛公军。

相如持壁却立。

A项中的两个“以”字,从词性来看均为连词,从语法意义上看均表示后一动作为前一动作的目的,应当说意义与用法是相同的。

B项中的两个“于”字,从词性上看均为介词,但表达的语法意义都有不同。

作为介词主要有三大类用法,一是表示动作涉及的对象或者时间、处所,如“千里之行,始于足下”。

二是表示比较,如“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”。

三是表示被动,如“臣诚恐见欺于王而负赵”。

试题原文中的“降于燕”意思是“向燕投降”,表示的是动作“降”所涉及的对象;而后一句“内惑于郑袖”是指“被郑袖所迷惑”,“于”字的作用是在被动句中引出施事者。

因而这一组中的两个‘’于”字用法不同。

C项中的两个“乃”字从词性上看均为副词,从语法意义上看,均表示先后相继的两个动作或两件事情的承接,可译为“于是,就”。

两个”乃”字用法相同。

D项中的两个“因”字,虽然从词性上看,有人解为副词,有人解为连词,但它们词义相同,都为“于是,就”,对此却是没有任何争议的。

从表达的语法意义上看,均表示两个动作或两件事情的承接。

两个“因”字的用法也相同。

此题选项是B。

12、下列各组句子中加点的词的意义和用法,不相同的一组是()郡吏为叩头请,不许。

请以给赏,民无所扰。

A B.谁为大王为此计者?天将以酬长厚者。

使平价粜而偿直于官。

漕水溢则泛滥为田患。

C. D.万钟则不辨礼义而受之。

公使阳处父追之,则在舟中矣。

A项中的两个“为”字;都是介词,当“替”讲,B项中的两个“以”字也都是介词,且都省略了介词的宾语“之”,因而都可解释为“用”、“拿”。

C项中的两个“而”为连词,用在两个动词之间,表示承接关系、只有D项中的两个“则”,前者用于承接关系,表示事理上的联系,译为“就”,后者则用在且有转折意味的关系句中,可译为“却……”“原来巳经……”,表示一种结果,所以两字的用法不同,答案为D项。

13、下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是()3令如此以百骑走,匈奴追杀我立尽是时会暮,胡兵终怪之A. B.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也会天大雨.道不通。

度已失期既出塞.出东道百姓闻之,无老壮皆为垂涕C. D.始皇既没.余威震于殊俗事无大小,悉以咨之、然后施行A项中的两个“以”字,从词性来看均为介词,从语法意义上看前者表示率领,后者表示工具,因而两者是不相同的。

B项中的两个“会”字,均是副词,都是“正好、恰巧”的意思。

C项中的两个“既”字也是副词,都表示“已经”、“之后”的意思。

D项中的两个“无”字,均表示“无论、不论”的意思。

正确选项是A项。

14、对下列各句中“之”字称代内容的说明,不正确的一项是()A是时会暮,胡兵终怪之称代前文的(广军)“解鞍”、“士皆纵马卧”。

B.避之数岁,不敢入右北平称代前文的“(李)广”。

C.饮食与士共之称代前文的“赏赐”。

D.百姓闻之,无老壮皆为垂涕称代前文的(李广)“遂引刀自刭”。

A项中的“之”,称代的是胡兵感到奇怪的现象,指前文李广部队“解鞍”、“士皆纵马卧”这些情况迷惑了胡兵,才使得李广的小部队得以保全而未被消灭。

这一选项是正确的。

B项中的“之”是承接上文“广居右北平,匈奴闻之,号曰‘汉之飞将军’”而来,显而易见,“避之”的“之”正是称代李广。

这一选项也是正确的。

C项“饮食与士共之”的“之”,称代的应是本句开头的“饮食”一词,“之”字是指前文的“饮食”,并非称代更远的“赏赐”。

这一项是错误的。

D项中的“之”是称代李广“遂引刀自刭”一事,也正因此事,才使老壮为他痛哭。

故答案是C项。

15、下面各组句子,加点的词的意义和用法不相同的一组是()铨简秀士,以为宾友,于是诸葛恪等以选入。

登不听,使求过丸,比之非类,乃见释。

A B.怀王以不知忠臣之分.故内惑于郑袖。

秦城恐不可得,徒见欺。

以恪为左辅……是为四友使求过丸C. D.是说也.人常疑之。