隶书书写口诀及笔画和结构变化规律84

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:16

隶书书法知识一、浅析隶书口诀中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。

篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。

甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。

大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。

另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。

公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。

到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的军事文书和浩繁的监狱文字的需要,官吏们便将书体进一步整理加工,遂成为一种新型的书体,并且应用在公文上,并受到了秦始皇的高度赞赏。

因为当时办公文的小官叫“徒隶”,人们就将这种书体取名为隶书。

在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无法考查的民间书法艺术家。

于是,在民间就流传着这样一首“隶书口诀”:方劲古拙,如龟如鳖。

蚕头雁尾,笔必三折。

雁不双飞,蚕无二色。

点画俯仰,左挑右磔。

重浊轻清,斩钉截铁。

这首隶书口诀,概括了隶书的主要特点及写法要求,是人们长期实践的总结。

解剖这首口诀,对我们认识隶书的面貌、写法会有诸多帮助。

“方劲古拙,如龟如鳖”。

隶书是从篆书演变而来的,使汉字从原来的单一的笔画发展成为多变的笔画,把篆书圆转笔画变为了方折,所以有篆圆隶方的说法,而隶书是比较古老的字体,它的笔画要写得古朴、苍老,给人一种沧桑残缺美,方劲古拙道出了隶书的概貌。

篆书和楷书多取纵势,形状成竖长方形,使笔画纵向延伸;而隶书字形较扁,笔画向横的方向发展,用扁形动物龟、鳖比喻隶书字身的形状最恰当无疑。

点醒千万⼈!⾪书总结得超全的40种结构技法⼝诀!剩下就是靠悟性了初学⾪书,⽆⾮就是从⽤笔、结构⼊⼿去学习⼀些规律。

然⽽这些规律掌握的差不多之后,剩下的就是靠感觉和悟性了。

⼀次性讲透,⾪书20种“点”法,⽅便实⽤!如果拿⾪书同楷书相⽐,⾪书的基本笔画⽐楷书少,⽐如⾪书中就没有”竖钩“、”横折“这样的组合笔画。

但⾪书因为没有楷书那么多的法则约束,其笔法表现形式却⽐楷书宽泛得多,仅⾪书中的点基本写法就有⼆⼗多种,⽽且在特殊情况下还可以代替其它基本笔画,可谓多姿多彩、灵活⽣动。

正是因为⾪书中的“点”如此有趣,写好这个笔画对于学好⾪书⼤有裨益。

⾪书中的点⽐楷书多若⼲种写法,但却不能出现楷书中的“露锋点”楷书是从⾪书中发展演变⽽来的。

规范的⾪书是在东汉时期成熟定型,⽽规范的楷书却是到了魏晋时期,也就是王右军那个时代才真正发展成熟。

⾪书作为楷书的母体,其基本笔画和基本笔法⽐楷书简单和原始了许多,但表现形式却⽐楷书更加丰富多彩、更加朴拙有趣。

(⼀)⾪书的基本笔画⽐楷书少。

任何⼀种书法形式,其基本笔画都有六种,即:点、横、竖、撇、捺、钩。

⾪书以前的书体,包括篆书,书法结字就是上述基本笔画的搭接,⼀般没有连贯⽤笔的情况。

⽐如要写⼀个横折,横和竖是两笔写成,不管两个笔画是断开还是粘连;⽽⾪书以后的书体,包括楷书和草书,却出现了很多组合笔画,在笔法上是⼀笔写就的,⽐如横折、竖钩、竖提、横折撇、撇折捺等等。

⼏种组合笔画的楷⾪书对⽐(⼆)⾪书中的点⼤多有两种或两种以上的写法,但楷书⼀般只有⼀种固定写法。

⽐如⽺⾓点,楷书只有“向式”⼀种写法(如下图6);⾪书却可以有五种写法,既可以写作向式(如下图1),也可以写作背式(如下图2);既可以写成平式(如下图3),也可以写成右斜(如下图4 )或左斜(如下图5)。

表现形式就灵活的多、有趣的多。

⽺⾓点的楷⾪书写法(三)楷书中的露锋点不能在⾪书中出现。

⾪书在笔法上不同于楷书的最⼤之处就是逆锋起笔,即⾪书的任何笔画起笔时都要先做逆锋回笔动作,然后再调锋⾏笔,这是⾪书的基本笔法,也是书法规则。

隶书的横、波磔、竖、撇、捺、点、转、折汉代隶书是中国书法史上的一座高峰、一个丰富的艺术宝库。

学习隶书者,汉隶为主要取法对象。

从风格类型看,汉隶有朴拙一路,有野逸一路,有厚重一路,有端庄一路,有飘逸一路,等等。

汉代隶书的载体主要有简、牍、帛与碑石两大类。

本书技法解析的对象,是《曹全碑》《礼器碑》《孔宙碑》《朝侯小子残碑》等系列,并以此作为技法讲析的范本。

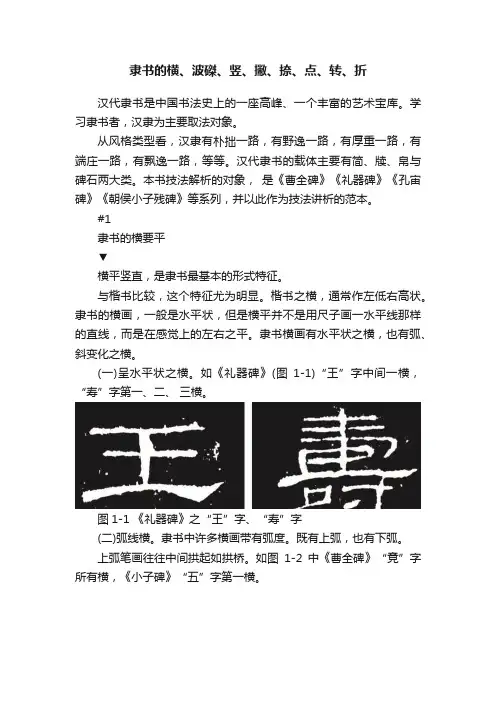

#1隶书的横要平▼横平竖直,是隶书最基本的形式特征。

与楷书比较,这个特征尤为明显。

楷书之横,通常作左低右高状。

隶书的横画,一般是水平状,但是横平并不是用尺子画一水平线那样的直线,而是在感觉上的左右之平。

隶书横画有水平状之横,也有弧、斜变化之横。

(一)呈水平状之横。

如《礼器碑》(图1-1)“王”字中间一横,“寿”字第一、二、三横。

图1-1 《礼器碑》之“王”字、“寿”字(二)弧线横。

隶书中许多横画带有弧度。

既有上弧,也有下弧。

上弧笔画往往中间拱起如拱桥。

如图1-2中《曹全碑》“竟”字所有横,《小子碑》“五”字第一横。

图1-2 《曹全碑》之“竟”字、“五”字下弧横画,如图1-3中《礼器碑》“作”字第一横,《小子碑》“皆”字下部“曰”的第一横,都是下弧横:两头(起笔处与收笔处)高,中间下凹。

图1-3 《礼器碑》之“作”字、“皆”字(三)斜横。

书法讲究笔势。

笔势不仅包含力量、速度,还包含方向,即所谓的“势向”。

横画虽在感觉上是平的,却有势向变化。

既有向上走势之横,如图1-4中《礼器碑》“琦”字部首“王”的三横,《小子碑》“志”字的两横;图1-4 《礼器碑》之“琦”字、《小子碑》“志”字亦有向下走势之横,图1-5中《曹全碑》“纲”字的所有横画,《孔宙碑》“勒”字右边“力”的横。

这些横画的写法,与平横相同,只是势向不是水平方向。

图1-5 《曹全碑》之“纲”字、《孔宙碑》“勒”字(四)横的轻重提按。

横的变化不仅体现在弧度与势向方面,还体现在用笔的提按方面,由笔毫的提按带来了笔画的粗细轻重变化。

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律隶书之名源于东汉。

卫桓《四体书势》中说:“隶书者篆之捷也”。

由于汉代社会文字使用量增多。

战事纷沓。

士族参政。

百家争鸣。

文学兴盛。

文化下移。

民事商事等各种因素。

使篆文繁缛的书写方式无法负担。

于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。

隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。

隶化的方法有变圆为方。

变曲为直。

调正笔画断连。

省减笔画结构等等。

其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。

横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。

最终形成左掠右挑的八分笔法。

而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。

藏露等各种变化。

还有字距宽。

行距窄也是其章法上的一大特点。

汉隶表现在帛画。

漆器。

画像。

铀镜中精美绝伦。

而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。

汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。

汉隶之后的隶书几不足言说。

魏晋南北朝隶书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家。

但失之肥弱。

宋元明三朝的隶书也难振汉隶雄风。

直至清朝。

汉隶才得以复苏。

初有郑板桥。

继有金农。

邓石如。

后有何绍基等。

均不落伍。

别有建树。

一.隶书口诀的分析中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。

篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。

甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。

大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。

另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。

公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。

到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的军事文书和浩繁的监狱文字的需要,官吏们便将书体进一步整理加工,遂成为一种新型的书体,并且应用在公文上,并受到了秦始皇的高度赞赏。

![[转]隶书口诀浅解](https://uimg.taocdn.com/43d9eaa0a417866fb94a8ecf.webp)

[转]隶书口诀浅解隶书口诀浅解中国民间的隶书口诀浅解隶书,是源于篆书的书体,创始于秦代,盛行于汉代。

今天所谈的是东汉隶书成熟期的字体,亦是我们通常使用的隶书。

这种书体,既古体巧拙又规矩易认,既工整严谨又生动活泼,不仅有其艺术价值-- 在书法园地中一直占有重要的地位,而且还有实用价值。

汉字是中国古代广大劳动人民创造、改革、发展起来的。

书法艺术随着文字的形成而孕育产生,是中国人民群众辛勤劳动和广泛实践的产物。

在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无从查考的民间书者的手笔,在中国民间,就流传这样的一首【隶书口诀】:方劲古拙,如龟如鳖。

蚕头雁尾,笔必三折雁不双飞,蚕无二色。

点画俯仰,左挑右磔。

重浊轻清,斩钉截铁。

这【隶书口诀】,虽不见经传,亦难以确认是何人所撰。

但确是概括了隶书的主要特点及写法要求,是种体会和总结。

解剖这首口决,对我们认识隶书的面貌、练习隶书的写法会有不少的帮助。

方劲古拙隶是从篆书简化演变而成。

隶书的出现,使汉字从单一的线条化发展为多变的笔画,把篆书的圆转笔画改革为方折,所以有【篆圆隶方】的说法,而隶书是比较古老的书体,【方劲古拙】道出了隶书的概貌。

如龟如鳖篆书和楷书较多地取纵势,成竖长方形或正方形,使笔画纵向发展;而隶书字形较偏,笔画向横的方向发展,用扁形动物龟、鳖比喻隶书身的形状最恰当不过,可见古人的智慧!正因为如此,成篇隶书字的书法创作虽然竖行,章法上处理却是字距大于行距,从使左右分张的隶书构成联翩飞扬的特有风格。

蚕头雁尾,笔必三折【蚕头雁尾,笔必三折】指的是隶书特有的横画--波横(即带有挑脚的横画)的形状与隶书笔画的写法步骤。

写波横时先用力向左【藏锋逆入】,然后转笔往右,形状如蚕虫之头,随即将笔稍为提起,使笔毫平铺向右运行,这是〔平出〕;最后写挑脚时,笔锋下按,再慢慢提起,向右上挑出,形状好似大雁之尾,一般为露锋收笔,亦有尚未露锋即缓缓收住的处理。

隶书基本笔画的写法1、出锋撇书写至尾部,笔毫向右上圆转回锋,至适当处向上或右上方出锋。

2、带勾撇行笔接近尾部不要提笔,仍向上和右上圆转运笔,然后边行边提出锋,弯勾需自然活泼。

3、带折撇该笔画在起笔、转锋向右或向下运行后即以圆转或折转向左下方运笔,转角处切记粗重。

4、带横撇逆锋圆转起笔向右运行,至适当处即转锋(或圆转、或折转)向左下方行笔,转角要灵活自然。

5、直捺此捺较挺直,运笔时应畅快直率向右下行,边行边按,中部切记弯曲。

6、平捺起笔后向右下边行边按,同时根据结体的需要,有一定的弯曲状,做到生动活泼。

7、斜捺运笔的斜侧和弯曲的程度在直捺和平捺之间,忌生硬和过于弯曲。

8、短捺起笔后向右或向下边行边按,中部宜竖直,整个笔画应短粗壮实。

9、小捺出于字的结构等因素,有时的捺画应写得细小点,以此来衬托其他笔画。

10、戈捺此笔画为整个字的主笔,书写时粗重点也无妨。

起笔转锋后即向右下边行边按,中部要挺拔有力,尾部宜雄强自然。

11、走之捺该笔画的起笔往往与前一笔或前几笔相联系,在书写时要在注意上下左右大小粗细关系。

12、心底捺在书写该笔画时要根据整个字中其他部分的大小多少来决定该笔画的斜直、大小、粗细,使之整体协调和谐。

13、竖勾藏锋起笔后转笔向下,宜挺直,直转弯处要圆转,然后向左运笔,边行边提出锋。

14、斜勾此笔画在(向右下或左下)运行时,要视整个字的结体来决定其斜度,保持重心平衡,勾不宜粗大。

15、右折勾藏锋或露锋起笔后向下行笔,至适当处转折调整笔锋向右运行,要求活泼渐粗,尾部微上翘。

16、短勾该笔画在行至转弯处,要求圆转,其勾不宜粗大,微向上勾。

17、长勾该勾略呈半圆状,斜势,转角处忌方折,向左勾出应舒展有力,收笔或出锋或回锋。

18、粗勾运笔向左或向右至转折处,应边行边重按,略粗壮有力度,做到雄强稳实。

19、平勾转折向右行笔过程中,为使整个字显得劲朴,宜写得平直点,尾部略微上翘。

20、弯勾向左转笔要求圆转,接近尾部逐渐向上运行,呈圆弯钩形状。

生动易学:隶书书法入门

隶书是中国书法中最有特色的一种字体,笔画刚劲有力,线条流畅有韵律感。

学习隶书需要坚持练习,逐渐掌握其规律和技巧,下面我们来介绍一些简单易学的隶书书法:

一、基本笔画

隶书的基本笔画有六种:横、竖、撇、捺、点、提。

要掌握这些基本笔画,可以先练习一些简单的字母,如“人、山、马、鸟”等。

练习时,要保持笔画稳定,速度不要太快,一笔一划认真观察。

二、字型结构

隶书的字型结构比较严谨,一般分为“头”、“身”、“尾”三部分。

头是指字的上部,身是指字的中部,尾则是指字的下部。

练习时要注意分段落,先从头开始写,然后是身,最后是尾,让字形更加美观。

三、常用技巧

除了基本笔画和字型结构外,隶书书法还有一些常用的技巧,如平头、钩头、横断、点画、提撇等。

这些技巧能丰富隶书的表现力,让字体更加生动有趣。

四、案例欣赏

学习隶书最好的方法就是看案例,欣赏大师的作品。

可以找一些经典的书法作品进行学习,如《苏轼赤壁赋》、《怀素诸葛亮画像》等。

观察字体的结构、笔画的运用和整体的美感,从中学习和吸取经验。

总之,学习隶书需要坚持不懈的练习,不断完善技能,掌握其中的规律和技巧,才能写出漂亮的隶书字体。

希望以上介绍的简单易学的隶书书法能够对大家有所帮助。

书法隶书口诀浅解隶书,是源于篆书的书体,创始于秦代,盛行于汉代。

今天所谈的是东汉隶书成熟期的字体,亦是我们通常使用的隶书。

这种书体,既古体巧拙又规矩易认,既工整严谨又生动活泼,不仅有其艺术价值--在书法园地中一直占有重要的地位,而且还有实用价值。

汉字是中国古代广大劳动人民创造、改革、发展起来的。

书法艺术随着文字的形成而孕育产生,是中国人民群众辛勤劳动和广泛实践的产物。

在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无从查考的民间书者的手笔,在中国民间,就流传这样的一首【隶书口诀】:方劲古拙,如龟如鳖。

蚕头雁尾,笔必三折。

雁不双飞,蚕无二色。

点画俯仰,左挑右磔。

重浊轻清,斩钉截铁。

这【隶书口诀】,虽不见经传,亦难以确认是何人所撰。

但确是概括了隶书的主要特点及写法要求,是种体会和总结。

解剖这首口决,对我们认识隶书的面貌、练习隶书的写法会有不少的帮助。

方劲古拙隶是从篆书简化演变而成。

隶书的出现,使汉字从单一的线条化发展为多变的笔画,把篆书的圆转笔画改革为方折,所以有【篆圆隶方】的说法,而隶书是比较古老的书体,【方劲古拙】道出了隶书的概貌。

如龟如鳖篆书和楷书较多地取纵势,成竖长方形或正方形,使笔画纵向发展;而隶书字形较偏,笔画向横的方向发展,用扁形动物龟、鳖比喻隶书身的形状最恰当不过,可见古人的智慧!正因为如此,成篇隶书字的书法创作虽然竖行,章法上处理却是字距大于行距,从使左右分张的隶书构成联翩飞扬的特有风格。

蚕头雁尾,笔必三折【蚕头雁尾,笔必三折】指的是隶书特有的横画--波横(即带有挑脚的横画)的形状与隶书笔画的写法步骤。

写波横时先用力向左【藏锋逆入】,然后转笔往右,形状如蚕虫之头,随即将笔稍为提起,使笔毫平铺向右运行,这是〔平出〕;最后写挑脚时,笔锋下按,再慢慢提起,向右上挑出,形状好似大雁之尾,一般为露锋收笔,亦有尚未露锋即缓缓收住的处理。

写挑脚时还要注意,应釆用﹛提引﹜的写法,这样,笔势就舒展自然;不要﹛扭甩﹜出去,扭甩则摇摆、轻浮,有做作感。

毛笔书法隶书知识点横撇捺竖五笔画33中变化图例解析一、点的变化十六种正点逆锋起笔,稍顿既右下运笔,然后转势向左下方行笔,渐提,收笔出锋。

横点逆锋起笔,转笔向右轻松自然运行,回锋收笔。

状似横画,但注意写的太粗太长。

竖点藏锋逆入,稍停即向下转锋,切忌写的细长或粗短。

侧点逆锋向右上行,稍停过程中略向右下顿笔。

然后向左下顺势提锋收笔。

撇点逆锋起笔,转笔向左下方运行渐提,或回锋或出锋收笔,此笔画不要写的粗大。

捺点逆锋切入,转锋向右或向下运笔,由轻渐重,至捺脚处重按后即由重渐轻。

力到锋尖,笔画宜粗短。

横挑点或露锋或藏锋切入,转笔向右或向上渐行渐提,出锋收笔,不宜写的粗长。

上对点左右两点的起笔应基本相对,然后顺势向左右或左下右下出锋。

上分点虽然中间有笔画相隔,但左右仍需基本对平,形成遥相呼应、相互顾盼之势。

下对点此二点为左撇点和右捺点的结合,书写时应注意错落有致,变化活泼。

下分点此二点在书写时起笔应大致相对,然后向左下和右下出锋,宜粗短些。

左二点二点的起笔应有所不同,或方笔或圆笔,上下宜紧凑些,气势必须连贯。

二、横的变化四种长横逆锋起笔,稍停转锋向右,中锋行笔,收笔时或笔锋转势向左回提,或略停即提笔空收。

粗细横逆锋起笔,转笔向右,边行边提,至收笔处,轻提回分锋,呈前粗后细状。

弧横此笔画在书写时,应注意起笔后先往右上运行,至中间再往右下运笔,略呈弧形。

细横有的字结体的变化,其横画不宜粗长,应写的瘦劲点。

三、撇的变化十二种竖撇起笔后向下中锋运笔,约至三分之二处转锋向左,转弯处宜圆转,回锋收笔。

斜撇逆锋起笔,稍顿后转锋向左下运笔,斜势大些,收笔时或圆转回锋,或略停空收。

弯撇逆锋起笔后转锋向下,至中间出圆转向左,圆弧的大小及位置,根据结体的需要来定平撇起笔后向左撇出,它的上沿线基本相平,下沿线略呈弧行,或收笔出锋、或向左之间出锋。

短撇或露锋或藏锋起笔,向左下顿挫运行,回锋收笔,书写时要做到短促有力。

尖头撇出于结构变化的需要,该笔画起笔应露锋入笔,头呈尖状。

隶书结构六十四法,让你轻松掌握汉隶结构规律!建议收藏!

任政《隶书写法指南》隶书结构六十四法:隶书的形态和结构虽千变万化,各碑不同,但笔画的长短粗细、偏旁的大小高低、分布的疏密向背,都有一定的规则,合规则的就好看,不合规则就难看。

隶书结构是楷书结构的基础。

文字根据它的组织构造来看,有单体字和合体字两种类型。

单体字是纯由点画构成的,如:“人又、口、木,心正等;合体字是由点画、偏旁部首和某些单体字构成的,如:“合、惟衡、荣意、霜、”等。

它的基本原则就是要:重心稳定,分布均衡,疏密得宜,留放有则。

单体字的点画配搭,要纵横得势,跌宕生姿,在整齐中见参错,合体字的各个组成部分,要让就呼应,在茂密中显宽舒,既要顾盼朝端,相互关连,又要各各独立,自成体势,若即若离,有疏有密。

虚实轻重之间,要有较强烈的对比,才不致平庸板刻。

大字笔画要粗壮,距离要紧密,看起来就稳重团结,不致松散:小字笔画要细挺,间架要宽舒,看起来就清雅秀丽,不致浓浊。

汉隶结构有“内密外舒”和“外密中舒”二大类型。

前者大都扁阔秀丽、刻工细致、笔意分明,以礼器,史晨、乙瑛、华山、曹全、孔宙、孔彪等碑为代表,后者大都方整雄强,刻工粗糙,剥蚀较多,以褒斜、那阁,西狭摩崖及衡方、张迁等碑为代表。

初学从内密外舒一路入手,较为相宜。

下列“隶书结构六十四法”,是由任政从现存各著名汉碑结构中研究所得,初学如能细加玩索,汉隶结构规律是不难掌握的。

END。

隶书的笔法和技巧

隶书是中国古代的一种书法艺术,具有优美的线条和丰富的文化内涵。

隶书的笔法和技巧是学习隶书的关键。

一、笔画的起笔和收笔

隶书的笔画起笔要用力,收笔要轻,这样可以使字形优美、有力、流畅。

二、笔画的粗细和变化

隶书的笔画粗细有变化,如起笔、拐弯和收笔处要细,而直线和下笔处要粗。

同时,隶书的笔画还有灵活的变化,如勾、捺、提、挑等笔画。

三、结构的平衡和对称

隶书的结构要平衡和对称,如上下、左右、大小、间距等要协调,使整个字体看起来和谐美观。

四、墨的运用和节奏感

隶书的墨要均匀、浓淡有致,墨的厚薄和墨渍的形状也要注意。

同时,隶书的笔画要有节奏感,使整个字体形成一种和谐的韵律美。

以上是隶书的笔法和技巧,希望能给学习隶书的朋友一些帮助。

- 1 -。

隶书教程|隶书最全运笔技巧和方法,轻松揭开隶书的秘密快收藏一、基本点画的运笔(一)点隶书的点有很多变化,起笔要求藏锋逆入,出锋根据各点的不同形态而变化。

它是其它笔画的浓缩。

有正点、横点、竖点、侧点、捺点、横挑点、上对点、下分点、左两点、右两点、以及三点的呼应、四点的开合、多点的参差。

要写得生动而富于变化,尤其要做到饱满厚重。

(1)逆锋落笔上行;(2)转笔回锋向右下;(3)顿笔向左下出锋。

横横画是隶书中最基本的笔画,是从篆书中继承而来,藏头裹尾、平中寓曲。

要写得充实稳健、果断利落、粗细均匀。

藏锋逆入,忌顿头;圆笔用转法调整笔锋,方笔以折法调整笔锋;中锋提按,宜稳实;回锋书笔,须自然。

(1)将笔逆锋向左行;(2)笔锋回折向右;(3)笔锋沿中线提按往右行;(4)稍微停顿后轻提向左回收。

竖竖画写法与横画大致相同,只不过由横写改成竖写。

除了横写的要求外,要注意收笔时切忌写成楷书的垂露。

要求自然收起,或略顿笔收锋。

(1)笔锋向上逆行;(2)笔锋回折向下,(3)圆笔用使转法,(4)方笔用折切法;(5)中锋微提按往下运行;(6)笔锋略顿后自然向上收锋。

隶书基本点画的运笔(二)撇撇画有短撇、长撇两类。

短撇分顺写和逆写;长撇的收笔有钩、圆、尖、方等不同的形状。

做到藏锋逆入,中锋向左下略快行笔,收笔根据笔画末端要求,稍微停顿或向上出锋,或回锋收笔,或自然上提,视各字不同的结体和笔画而应用。

(1)逆锋向上;(2)稍停后向左下折锋;(3)中锋向左下略快运笔;(4)稍停驻后轻提,(5)回锋收笔。

捺捺亦称(磔),或叫雁尾,是显示隶书特点主要的笔画。

捺画分平捺和斜捺两种。

落笔藏锋逆入,中锋向右斜下行,铺开笔毫向右缓提,出锋如何视结构如何而定。

锋芒要求稳重有力度,并逐步达到尾端。

(1)逆锋向左上;(2)略顿转笔向右下运行;(3)中锋渐行渐按;(4)重按缓慢向右提捺出,(5)以全身之力送到锋尖,(6)气贯尾端。

钩钩画亦是显示隶书笔法特点的笔画之一。

隶书笔法一、隶书折的变化八种方折:该笔画为横画和竖画的组合,转折处稍提起,调整笔锋后于远处入纸向下徐行。

上角折:此种类型的折法,在书写时笔锋至转弯处微提,向右上方换向转笔向左下运行。

右折角:将笔行至转角处,即向左下方换锋运笔,右角明显外突。

>圆折:转折时笔锋稍转,宜圆润灵活,切记顿挫粗重运行。

>竖折:行笔至转折处,将笔锋调整后向右运行,竖与横及转角要连接自然,和谐统一。

>下斜折:书写至转角处,即转笔向左下斜势徐行,使折角一下的竖画向内收。

>上斜折:逆入向左下运笔,至适当处即转锋向右,使折角以上的画成斜势,转折处宜大些。

>绞丝折:由于该笔画的折角较多,在书写时要注意它们之间的参差错落,力求生动多变,形容各异。

">二、隶书波的变化八种底尾波:行笔接近尾部,向右下边行边按,然后向右出锋,整个笔画略成弧行。

>大尾波:该笔画在书写时宜稍重顿按,使其下部粗大有力,上沿线较平。

>竖折波:此笔画是竖画和波画的组合,在书写时要注意衔接自然。

0>藏锋波:书写该该笔画的尾部时,稍重按后向右提笔运行些许即将笔锋回转裹藏收势。

0>长平波:逆锋向左下方顿挫,势饱劲足,形成蚕头,中部微细,至尾部稍停顿后向右偏上逐渐顺势提锋,形成一波三折之势。

>方头波:落笔取逆势,然后向下切入成方笔,似刀切状,转笔向右运行,中部很尾部的运笔和长波相似。

>翘尾波:行笔接近尾部,稍重按后向右上方逐渐提出比锋,尾部上翘。

小尾波:此笔画在运行时,宜瘦劲些,至尾部处微按(有的甚至不按)后,即向右出锋,雁尾不太明显。

>三、隶书钩的变化十二种竖钩:藏锋起笔后转笔向下,宜挺直,至转弯处要圆转,然后向左运笔,边行边提出锋。

>斜钩:此笔画在(向右下或左下)运行时,要视整个字的结体来决定其斜度,保持重心平衡,钩不宜粗大。

>右折钩:藏锋或露锋起笔后向下行笔,至适当处转折调整笔锋向右运行,要求活泼渐粗,尾部微上翘。

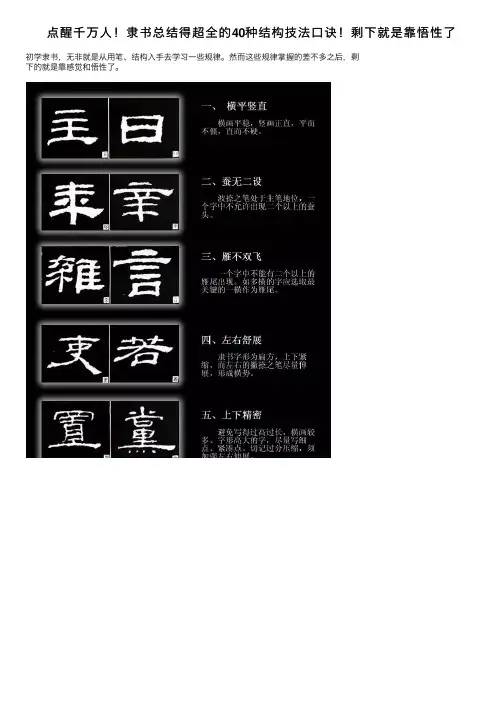

隶书结构技法文| 书画界艺术Official隶书一、横平竖直横画平稳,竖画正直,平而不僵,直而不硬。

二、蚕无二设波捺之笔出于主笔地位,一个字中不允许出现二个以上的蚕头。

三、雁不双飞一个字中不能有二个以上的雁尾出现。

如多横的字应选取最关键的一横作为雁尾。

四、左右舒展隶书字形为扁方,上下紧缩,而左右的撇捺之笔尽量伸展,形成横势。

五、上下精密避免写得过高过长,横画较多、字形高大的字,尽量写细点、紧凑点.切记过分压缩,须加强左右伸展。

六、重心平稳每个字都有重心,重心笔画,须落在字的份量较重、位置较关键的中心点上。

七、相互呼应出现上下或左右对称的部分时要注意呼应、顾盼、配合。

八、重浊轻清字的左部或上部,笔画较多较密的要清(轻或瘦),右部或下部笔画较少较稀的要浊(重或粗),但要注意整体匀称。

九、比例相等上下、左右搭配适当,分布均匀,各占二分之一或三分之一,力求上下、左右平稳,比例均等。

十、参差错综形态相似的笔画在一个字中出现二笔以上,要避免雷同和呆板,力求生动多变,疏密适度,稳中寓险,气韵统一。

十一、捺画宜上有两画以上的横画出现时,某些字型的波画应选取上部的横画,使整体更协调和生动.十二、捺画宜中有的字出现若干横画时,力求其字势活泼,应选取中间的横画做波画,以突出主笔.十三、捺画宜下有的字求坚实稳重,应选取下横画作为波画,以托起上部字架,求得字形稳健有力,不失重心。

波画的长短视上部而定。

十四、捺画宜小如波画下面有两肩相垫,其蚕头雁尾不宜过大,应略瘦薄。

十五、左旁宜平字的左边部首小,应把左部与右边大的主体平头,以让右边主体部分充分展示其笔画。

十六、右旁宜中字的右边部分小,应把右部分与左边大的部分相靠近,并居于中间,切忌偏上或偏下。

十七、宜丰勿瘦笔画少、结构疏的字,要以丰衬疏,宜把笔画写得粗壮丰满开张些。

十八、宜瘦勿肥笔画繁多、结构宽大的字,应以瘦衬密,宜略细和紧密些.运笔时注意间架结构匀称,不局促或松散。

十九、宜穿勿粘笔画交叉多的字,应注意上下或左右间隔布白及交叉笔画的疏密、长短、宽窄,穿插交叉处切不要粘连拥挤,要笔画清晰,穿插要得体。

隶书口诀表隶书口诀表法书至于秦体势大革新李斯毕小篆程邈工隶文篆诀已完备隶歌待岁新斗胆成百句权作引玉文若父学隶书汉碑当默临瘦劲称礼器严谨称乙英曹权柔中刚欲仙石门颂张迁固雅练虚和推史晨朴拙鲜于璜孔宙秀而珍碑林浩且广细细品斯文起笔峰怎藏如何得神韵架间何特点行笔怎区分内在外在美务求记中心切切临精熟轻易勿换本书写讲体势笔画藏丰韵论起基本划不过有三种第一笔画平篆书赋原型第二竖弯勾隶味可确认第三波折划蚕头雁尾横此为大创造气韵精而深其余诸笔画均由此派生点则化为侧六式方位分高悬下览点上侧如玄辛儜立不偏倚中侧如太今上左上右侧堂肖两式分左侧下左侧ンシ足可分四点若联飞当龟横雁阵笔势求变化动中求变化动中透平稳还有一平点大势类短横横划藏峰起逆入转笔行收笔提锋出不露顿挫痕波横有弹力蚕头起逆锋主笔出雁尾视事作敛伸竖划同篆法运笔慿中锋左竖常带勾隶书特色新右竖常带弧两头略外伸最美中间竖主笔作主人垂露莫出锋悬针当异钝一字多竖笔节奏亦变频撇划如抗鼎平衡字中心视其字结构不可笔笔同人应短而曲方应直而奔月应正而长小应短斜临捺笔生波磔势与燕尾同此笔最重要务须入法门蚕头不双设雁尾不双分蚕头雁尾意动势若行云一波又三折左右开张氛即使整幅字亦异摆雁阵雁飞也有变开合度经论忌讳在蚕头勒重磔笔轻短磔若八大平磔若之心直磔若成哉曲磔若风讯还有一短磔不可做点论问题在笔势左下右上行篆隶本无勾却有趯如刀短趯如刀寸长趯如于孙反趯同戈法如长亦如民折法横竖合转角最要紧横向收笔时逆上短竖行亦可稍抬高左斜下行锋不能直接转免得出楷型隶书之挑法大致似短横挑划长于短全局作协同写前当协同用笔是根本繁轻简则浊动中寓于静关键在主笔结字须当心阳动阴须静刚扬柔势沉尤其多横竖不可学列兵栅欗为禁锢僵死又滞壅雷同即死亡愿望成泡影破除算盘档参差求异同笔画嵌接处起笔顿一顿过度成弧状再起走中锋笔画交叉处更要停一停四角皆园笔方可再行笔此技固在笔制洇功亦成偶尔融篆法卓然见苍劲力避笔浮华布白使空灵一字两交叉打开莫迟钝开以求舒展聚以求缜情参差求错落断续求呼应实上则虚下左让则右腾彼此相映带相发亦相生位置讲挪移墨色讲织浓间架讲虚实线条讲重轻笔势讲走向运笔讲浊清进退当有攻顾盼当有情疏处可走马密处不透风计白常当黑奇趣自然生隶书有变异避让为根本章法多奇趣积学必须深经验千百种不可断然分灵活来把握综合去思亲入帖到出帖飞跃好弄春诚然心会手手又会于心心手两相忘游刃入化境此时谈创作风格方可新本人原不懂多读方惊醒多写知手拙多品知味浓食古而化出笔卷时代情。

高人总结的隶书结体与笔画的变化高人总结的隶书结体与笔画的变化隶书结体与笔画的变化一、隶书结构的变化1、横平竖直横画平稳,竖画正直,整个字既要平直,又不失生动,笔画力求平而不僵,直而不硬。

写出和谐匀称、端庄整齐、生动活泼的优美之感。

2、蚕无二设隶书中的波捺之笔处于主笔地位,然而使用较严格,一个字中不允许出现二个以上的蚕头,在书写时必须避免重复出现。

3、雁不双飞与蚕头一样,在一个字中不的有二个以上的雁尾出现。

如多横的字应选取最关键的一横作为雁尾,使结构主次分明活泼生动。

4、左右舒展隶书字形一般为扁方,上下紧缩,而左右的撇捺之笔尽量伸展,形成横势。

5、上下精密一般情况下,字的结体避免写的过高过长,横画较多、字形高大的字,要尽量写的细点、紧凑点,笔画宜清秀遒劲。

切记过分压缩,须加强左右伸展。

6、重心平稳每个字都有他的重心,掌握的好字就平稳端庄,掌握不好,字就倾斜跌倒。

字的重心笔画,须落在字的份量较重、位置较关键的中心点上,以保持平衡。

7、相互呼应一人字出现上下或左右相对称的部分时要注意他们之间的呼应、顾盼、配合关系,要贯气生动。

8、重浊轻亲清字的左部或上部,笔画较多较密的要清,右部或下部笔画较少较稀的要浊。

清就是轻或瘦些,浊就是重或粗些,但不要使笔画粗细相差较大,力求整体匀称。

9、比例相等字的各个组成部分的上下、左右搭配要适当,分布均匀,各占二分之一或三分之一,力求上下、左右平稳,比例均等。

避免相互疏密不匀、大小不等。

10、参差错综形态相似的笔画在一个字中出现二笔以上,要避免雷同和呆板,力求生动多变,参差不乱,跌宕生姿。

笔画排列疏密适度,稳中寓险,气韵统一。

11、波画宜上为字的结构美观起见,有两画以上的横画出现时,某些字型的波画应选取上部的横画,使整体更协调和生动。

12、波画宜中有的字型如出现若干横画时,力求其字势活泼,应选取中间的横画做波画,以突出关键的主笔。

13、波画宜下有的字形为求字坚实稳重,应选取下横画作为波画,以托起上部字架,求得字形稳健有力,不失重心。

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律84隶书书写口诀及笔画和结构变化规律;隶书之名源于东汉;隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面;汉隶表现在帛画;一.隶书口诀的分析;中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆;在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很;“蚕头雁尾,笔必三折”;“雁不双飞,蚕无二色”;“点画俯仰,左挑右磔”;“重浊轻清,斩钉截铁”;【隶书口诀】:;方劲古拙,如龟如鳖;隶书书写口诀及笔画和结构变隶书之名源于东汉。

卫桓《四体书势》中说:“隶书者篆之捷也”。

由于汉代社会文字使用量增多。

战事纷沓。

士族参政。

百家争鸣。

文学兴盛。

文化下移。

民事商事等各种因素。

使篆文繁缛的书写方式无法负担。

于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。

隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。

隶化的方法有变圆为方。

变曲为直。

调正笔画断连。

省减笔画结构等等。

其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。

横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。

最终形成左掠右挑的八分笔法。

而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。

藏露等各种变化。

还有字距宽。

行距窄也是其章法上的一大特点。

汉隶表现在帛画。

漆器。

画像。

铀镜中精美绝伦。

而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。

汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。

汉隶之后的隶书几不足言说。

魏晋南北朝隶书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家。

但失之肥弱。

宋元明三朝的隶书也难振汉隶雄风。

直至清朝。

汉隶才得以复苏。

初有郑板桥。

继有金农。

邓石如。

后有何绍基等。

均不落伍。

别有建树。

一.隶书口诀的分析中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。

篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。

甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。

大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。

另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。

公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。

到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的军事文书和浩繁的监狱文字的需要,官吏们便将书体进一步整理加工,遂成为一种新型的书体,并且应用在公文上,并受到了秦始皇的高度赞赏。

因为当时办公文的小官叫“徒隶”,人们就将这种书体取名为隶书。

在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无法考查的民间书法艺术家。

于是,在民间就流传着这样一首“隶书口诀”:方劲古拙,如龟如鳖。

蚕头雁尾,笔必三折。

雁不双飞,蚕无二色。

点画俯仰,左挑右磔。

重浊轻清,斩钉截铁。

这首隶书口诀,概括了隶书的主要特点及写法要求,是人们长期实践的总结。

解剖这首口诀,对我们认识隶书的面貌、写法会有诸多帮助。

“方劲古拙,如龟如鳖”。

隶书是从篆书演变而来的,使汉字从原来的单一的笔画发展成为多变的笔画,把篆书圆转笔画变为了方折,所以有篆圆隶方的说法,而隶书是比较古老的字体,它的笔画要写得古朴、苍老,给人一种沧桑残缺美,方劲古拙道出了隶书的概貌。

篆书和楷书多取纵势,形状成竖长方形,使笔画纵向延伸;而隶书字形较扁,笔画向横的方向发展,用扁形动物龟、鳖比喻隶书字身的形状最恰当无疑。

“蚕头雁尾,笔必三折”。

指的是隶书特有的横画波横,写波横时先用逆锋向左行笔,再往左下按笔,然后慢慢提起向右运行,这就是平出;最后写挑脚时,笔峰向下按,再慢慢提起,向右上挑出,形状好似大雁之尾,一般为露锋收笔。

在波横需要变化时,雁尾也可轻挑出,使笔尖拖长,产生秀气美,如清代郑簠的隶书的波横。

写挑脚应采用提引的方法,这样笔势舒展自然;不能“扭甩”出去,否则摇摆、轻浮。

笔必三折概述了隶书的笔画要注意落笔、行笔、收笔三个步骤,亦称“三折法”,藏锋逆入,有的用“回锋”,有的用“停驻”。

“雁不双飞,蚕无二色”。

如一个字有两笔或两笔以上的横画,只能把其中的一横写成波横,其余写成平横,这就叫“雁不双飞”。

蚕无二色是指起笔的蚕头写法不能相同,要有轻重、肥瘦变化。

在练习隶书中,应做到以下几点:①上下两横不能都写成波横,形成“双飞”,应将其中一横写成平横。

②多笔横画不能都写成波横,呈“一路飘飞”,波横只能保留一笔,其余写成平横。

③上下出现两个捺笔,称为“二捺”,应将其中一笔改变笔形,保留一个捺笔。

④波横与撇捺共用,也属于“双飞”,应将波横写成平横,保留撇捺。

⑤包围结构的笔画不应有挑势,不要随意挑出。

“点画俯仰,左挑右磔”。

隶书的笔画以方折伸开,中宫收紧,撇、捺、弯勾放纵,体型方扁为结体的基本特点。

隶书字型的方扁取横势,很多笔画对称的展开,撇捺的组合犹如“雁展双翅”,俯仰势增强。

“重浊轻清,斩钉截铁”。

隶书派生出了8个基本笔画和更多的变化笔画,他们的笔画变化多端,粗细不一,重的笔画要写得饱满,轻的笔画要写得秀气。

隶书用笔时,有较好的力量和自然的节奏,从微小的动作中流露出笔意,但须写出方劲有力的效果。

当然,以上口诀只是隶书的一般特征及写法要求,是隶书的共性,为初学者必须掌握的。

不同的碑帖,其用笔、结体和个性是多样的。

如《张迁碑》的方劲沉稳,《曹全碑》的飘逸秀美,《史晨碑》的端庄秀雅,《乙英碑》的峻严峭谨......。

书法爱好者们亦不能按照上面口诀或碑帖呆板的进行创作,要敢于打破常规,力争创新,写出自己的个性来,这样才能在书法上有所造诣。

正如米芾《海岳名言》中自谓:“壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,递取诸长,总而成之,既老始自成家,人见之,不知以何为祖也”。

【隶书口诀】: 方劲古拙,如龟如鳖;蚕头雁尾,笔必三折;雁不双飞,蚕无二色;点画俯仰,左挑右磔;重浊轻清,斩钉截铁。

这【隶书口诀】,虽不见经传,亦难以确认是何人所撰。

但确是概括了隶书的主要特点及写法要求,是种体会和总结。

解剖这首口决,对我们认识隶书的面貌、练习隶书的写法会有不少的帮助。

二、写法A、汉隶秦代而起的西汉王朝,在许多方面承袭秦制,书体依然是小篆、隶书并行。

篆书多用于重要的官方文献、符玺、幡信及碑额的装饰,隶书的使用则更普遍。

从『战国纵横家书』、『孙子兵法』、『孙膑兵法』等简帛书中,可看出西汉初期的隶书和秦隶是一脉相承的,并没明显的差别,只是汉隶比秦隶波磔明显些,篆意少一点而已。

西汉经文景之治到汉武帝时期,国家统一强盛,经济繁荣发达,文化艺术也随之昌盛。

在这种有利的历史背景下,加快了隶书迈向成熟的步伐。

至西汉宣帝年间(公元前七三~前四九年),隶书已基本完成从秦隶到汉隶的转变。

这个结论可从河北定县四十号汉墓出土的文物--西汉宣帝五凤二年(公元前五六年)的简书上,得到验证。

如今我们可以从近代出土的很多西汉竹木简和缯帛书中,对西汉隶书获得较全面的了解。

除前面已提到的简帛书外,汉代的墨迹隶书主要还有『居延汉简』和『武威汉简』等。

这些汉简用笔自由奔放,结体富于变化,不事雕琢,具有较高的艺术性和广阔的生命力。

B、八分书时至东汉,只在册命三公时还用小篆,一般均用隶书。

这时的隶书已不再限于原来的「隶、佐、史」之义,它受到了朝野上下的广泛重视。

在实用的基础上,人们进而讲究点画和字形的美观,对隶书加以藻饰,使之俯仰遒丽、波磔俊美、分张外拓、整齐端庄,成为既正规又富艺术性的字体。

因其笔画分背、结体扁方,形若「八」字,因此被称作「八分书」。

「八分」之名起于东汉,前人已做过不少解释,比较可信的有唐张怀瓘『书断』说的:「渐若八字分散,故曰八分。

」清包世臣『艺舟双楫』说的:「言其势左右分布相背然也。

」近人胡小石『书艺略论』说的:「隶书既成,渐加波磔,以增华饰,则为八分。

」『唐六典』卷十说的:「四曰八分,谓石经碑碣所用。

」综合这些说法可以断定,「八分」乃是成熟、规范化了的隶书别名,它以东汉著名的碑刻为代表。

东汉章帝曾下诏公卿用隶书上书,因而确立隶书的正统地位,使其完全取代篆书。

至桓、灵之世(公元一四七~一八九年),隶书已高度成熟,在艺术上也达到了颠峰。

传世的汉隶名碑多出于这个时期,约有一百七十余种。

C、汉碑汉代发展了秦代刻石记功的风气,立碑之风大兴,或用以表彰功德,或替当时的儒教做思想上的倡导,尤其桓、灵之世,盛行厚葬,「碑碣云起」给书法家们创造了一个广阔的用武之地,从而产生了众多被视为隶书典范的著名碑刻。

在东汉时,擅长隶书的书法家以蔡邕和锺繇的名气最大,所以有些东汉名碑,都被人附会成他俩的手笔。

而汉碑上一般无书碑者的姓名,这也许与当时的习惯及书碑者地位低下有关。

只有少数汉碑留下了书碑者的姓名,如『华山碑』的郭香察、『西狭颂』的仇靖、『郙阁颂』的仇拂、『衡方碑』的朱登等人。

他们的姓名虽不见于记载,但他们精美的书艺却赖碑刻流传后世。

D、汉隶的特色一、汉隶的特征(一)字形扁方,左右分展汉隶大多是写在竹简上的,为节约竹料,减轻「书」的重量,方便阅读和携带,需要在狭长的简面上容纳更多的字,于是笔划上下紧缩。

又为了要使字迹清楚,所以点画左右分展,以尽量利用简面的宽度(简书多为一简一行),这样就形成了隶书内紧外松,左右分展,形体扁方的特征。

(二)变圆为方,变连为断篆体的字框呈「○」形;隶体以方折为主,提按分明,或有圆转,也含有方意,字框呈「□」形。

篆书圆转的拐弯,在隶书中变为直线的方折,这是汉字书写速度加快的必然结果。

因为两点之间直线距离最近,再者直线较弧线易于书写。

篆书中不少连贯的笔画,在隶书中每断为短画。

(三)欹侧之势,变化之妙篆书「取力弇气长」笔势缓慢且多对称之体,呈现出端庄静穆之美;隶书「取势险节短」奋笔短速,流露出欹侧变化之妙。

即使是全包围结构的字,如「固、国、圆」之类,隶书也要采取独骏一角的手段,来打破篆书的圆润均衡。

(四)独奋一笔,摇曳生姿最具隶书特色的笔画是集「蚕头」、「雁尾」于一身的波画,其次是具有波画某些特征的掠(撇)和磔(捺)。

掠尾之形近似「蚕头」,磔尾即雁尾,磔的形状酷似斜置的波画。

波、掠、磔因具有浓厚的装饰性和抒情味,而成为独奋一笔的对象。

所谓独奋一笔,是指在一个字中,特意突出某一笔道,将它写得格外雄建超拔。

只要其它笔画安置得当,独奋一笔非但不会破坏字的整体均衡,反而能形成点画的鲜明对比。

而体势得摇曳多姿,又可获得于不平衡处取平衡,险绝中见平正的艺术效果。

(五)笔法复杂,点画众多隶书作为由篆及楷的过渡字体,它的笔法和点画,比篆书多而比楷书少。