北斗卫星导航系统的发展历程

- 格式:pdf

- 大小:104.67 KB

- 文档页数:1

中国北斗全球卫星导航发展史中国北斗,我国自主建设的卫星导航系统。

自1994年北斗一号立项以来,历经二十六载,从无到有,从有源到无源,从区域到全球,交出一份沉甸甸的“成绩单”。

2020年7月31日,中国向全世界郑重宣告,中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统已全面建成,中国北斗自此开启高质量服务全球、造福人类的崭新篇章。

它将以更加开放包容的姿态拥抱世界,同世界一起书写时空服务新篇章。

抗击疫情,分秒必争。

北斗"交通”打通火线运输线,确保防疫物资及时送达:国庆阅兵,举世嘱目。

北斗"标齐”大显身手,受阅方队、装备“米秒不差”,阅出了军威、国威:在世界之巅珠穆朗玛峰,北斗为中国攀登者完成髙程测量提供主要数据:在惊涛骇浪的南海,中国渔民无论行驶到哪块海域都在中国北斗的俯瞰之中:在山洪频发的山区,"北斗+气象”让居民早知睛雨,更好地开展生态保护、资源开发和探险旅游:在川流不息的马路,北斗让人们自由穿梭于大街小巷……这就是中国北斗,我国自主建设的卫星导航系统。

它是国家安全和经济社会发展不可或缺的信息基础设施,是大国地位和综合国力的重要标志。

2020年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京人民大会堂隆重举行。

中国向全世界郑重宣告,中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统已全而建成,中国北斗自此开启了高质量服务全球、造福人类的崭新篇章。

从此,中国北斗正式走出国门,成为服务全球的卫星导航系统,它将以更加开放包容的姿态拥抱世界,同世界一起书写时空服务新篇章。

命名“北斗”1994年,世界首个全球卫星导航系统GPS全面建成:也是这一年,我国开始独立自主研制北斗卫星导航系统,并以祖先们用于识別方向的"北斗星”命爼从无到有,北斗走过的这条路殊为不易。

早在上世纪70年代,从事"两弹一星”的先驱们就已经认识到卫星导航泄位系统的重要性。

他们曾在卫星导航领域苦苦摸索,在理论探索和研制实践方而开展了卓有成效的工作。

1.北斗三号正式开通,星基服务能力显著提升北斗卫星导航系统(BDS,BeiDou Navigation Satellite System)是我国自主建设运行的全球卫星导航系统(GNSS),着眼于国家安全和经济社会发展需要,可以为用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务,与美国的GPS 系统、俄罗斯的GLONASS 系统、欧盟的GALILEO 系统共同作为四大全球卫星导航系统。

2020 年6 月23 日,北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射圆满成功,30 日经过遥测数据判读,载荷设备均工作正常,有效载荷顺利开通。

7 月31 日,北斗三号卫星导航系统正式开通。

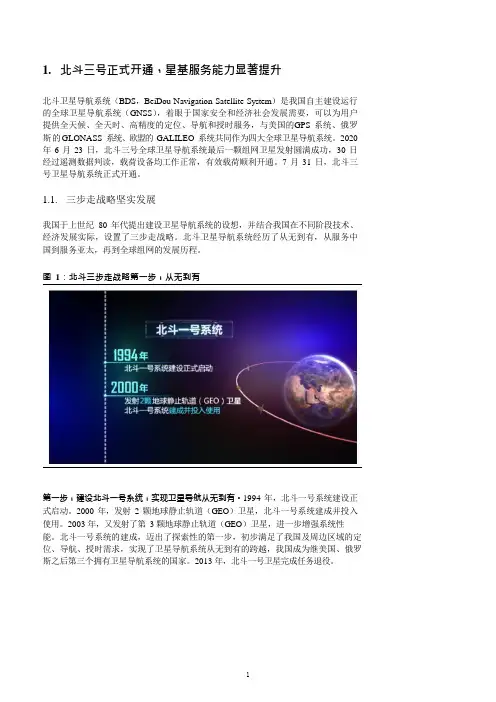

1.1.三步走战略坚实发展我国于上世纪80 年代提出建设卫星导航系统的设想,并结合我国在不同阶段技术、经济发展实际,设置了三步走战略。

北斗卫星导航系统经历了从无到有,从服务中国到服务亚太,再到全球组网的发展历程。

图1:北斗三步走战略第一步,从无到有第一步,建设北斗一号系统,实现卫星导航从无到有。

1994 年,北斗一号系统建设正式启动。

2000 年,发射2 颗地球静止轨道(GEO)卫星,北斗一号系统建成并投入使用。

2003 年,又发射了第3 颗地球静止轨道(GEO)卫星,进一步增强系统性能。

北斗一号系统的建成,迈出了探索性的第一步,初步满足了我国及周边区域的定位、导航、授时需求,实现了卫星导航系统从无到有的跨越,我国成为继美国、俄罗斯之后第三个拥有卫星导航系统的国家。

2013 年,北斗一号卫星完成任务退役。

图2:北斗三步走战略第二步,服务亚太第二步,建设北斗二号系统,从有源定位到无源定位,服务亚太。

2004 年,北斗二号系统建设启动。

北斗二号创新构建了中高轨混合星座架构,到2012 年,完成了14 颗卫星的发射组网。

这14 颗卫星中,有5 颗地球静止轨道(GEO)卫星、5 颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星和4 颗中圆地球轨道(MEO)卫星。

北斗卫星导航系统简介(一)概述北斗卫星导航系统﹝BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite System﹞是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。

系统建设目标是:建成独立自主、开放兼容、技术先进、稳定可靠的覆盖全球的北斗卫星导航系统,促进卫星导航产业链形成,形成完善的国家卫星导航应用产业支撑、推广和保障体系,推动卫星导航在国民经济社会各行业的广泛应用。

北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,空间段包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星,地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站,用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。

(二)发展历程卫星导航系统是重要的空间信息基础设施。

中国高度重视卫星导航系统的建设,一直在努力探索和发展拥有自主知识产权的卫星导航系统。

2000年,首先建成北斗导航试验系统,使我国成为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。

该系统已成功应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全等诸多领域,产生显著的经济效益和社会效益。

特别是在2008年北京奥运会、汶川抗震救灾中发挥了重要作用。

为更好地服务于国家建设与发展,满足全球应用需求,我国启动实施了北斗卫星导航系统建设。

(三)建设原则北斗卫星导航系统的建设与发展,以应用推广和产业发展为根本目标,不仅要建成系统,更要用好系统,强调质量、安全、应用、效益,遵循以下建设原则:1、开放性。

北斗卫星导航系统的建设、发展和应用将对全世界开放,为全球用户提供高质量的免费服务,积极与世界各国开展广泛而深入的交流与合作,促进各卫星导航系统间的兼容与互操作,推动卫星导航技术与产业的发展。

2、自主性。

中国将自主建设和运行北斗卫星导航系统,北斗卫星导航系统可独立为全球用户提供服务。

3、兼容性。

在全球卫星导航系统国际委员会(ICG)和国际电联(ITU)框架下,使北斗卫星导航系统与世界各卫星导航系统实现兼容与互操作,使所有用户都能享受到卫星导航发展的成果。

北斗导航系统的发展历程及前景浅议摘要:介绍了我国拥有自主知识产权的北斗卫星(BDS)全球定位导航系统,研制的国际背景以及该系统的技术特点、主要应用领域和发展历程。

关键词:北斗导航系统,发展历程,技术特点,应用领域。

一、北斗导航系统的发展的国际背景上世纪90年代,世界上建成并提供服务的卫星导航系统,有美国GPS、俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)和我国建立的北斗卫星导航系统。

美国建立的GPS卫星导航系统可向全球提供军用与民用服务;俄罗斯建立的格洛纳斯卫星导航早期也可提供此类服务,后期因经济衰退使卫星补网出现了困难,最少时只有7颗在轨卫星,使卫星导航服务大打折扣,但是美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯牢牢占据了先发优势,先后完成全球卫星组网,实现“一步建全球”。

二、北斗导航系统的特点2000年建成北斗一号试验卫星导航系统,使我国成为世界上第三个拥有完全自主知识产权的卫星导航系统的国家。

2000年发射了2颗地球静止轨道卫星,初步建成系统并投入使用,该系统采用有源定位体制,为中国用户可提供定位、授时、广域差分和短报文通信服务;2003年又发射了第三颗地球静止轨道卫星,进一步增强系统性能。

2012年建成为亚太地区提供服务北斗二号区域卫星导航系统。

2004年启动北斗二号系统工程建设于2012年底完成地球静止轨道卫星5颗、倾斜地球同步轨道卫星5颗和中圆地球轨道卫星4颗的发射组网,该系统在兼容北斗一号技术基础上,增加无源定位体制,可为亚太地区用户提供定位、测速、授时、广域差分和短报文通信服务。

2020年建成为全球服务北斗三号全球卫星导航系统。

2009年启动北斗系统建设,在继承北斗一号和北斗二号有源服务和无源服务两种技术体系。

2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务;2020年前后完成全部35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。

三、北斗导航系统的自主创新在北斗卫星导航系统20多年的建设过程中,我国卫星导航研制人员走出了一条自主创新、追求极致的发展道路,面对西方国家的技术封锁,在没有自己的原子钟和导航芯片、全球建站困难等条件下,取得了一个个的技术突破,实现全球服务。

北斗导航系统发展史摘要:2016年6月12日,中国在西昌成功发射了第23颗北斗导航卫星。

此次成功发射的卫星将与其他的在轨卫星共同提供服务,为北斗导航系统从亚太区域系统转向全球服务奠定了基础。

作为我国自主开发建设的全球卫星导航系统,北斗与俄罗斯的GLONASS,美国的GPS以及欧洲的GALILEO并誉为四大全球卫星导航系统。

虽然在这四大导航系统中,北斗是最“年轻”的,但其正借着后发优势迎头赶上。

北斗已经同高铁一样,成为中国在世界上一张亮眼的名片。

回顾北斗系统发展的历程,不仅能让人体会到个中艰辛。

更能为我国科技建设提供值得参考的经验。

1. 全球卫星导航系统的起源1957年10月4日,前苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星sputnik。

这颗卫星的构造非常简单,只是在密封的铝制外壳密封了一个化学电池、一只温度计和一台双频发报机。

但在当时,这颗卫星却引起了全世界科学家的关注。

美国约翰.霍普金斯大学的W.Guier和G.Wieffembach博士通过跟踪、检测该卫星所发出的信号发现:由于卫星与地面之间有着相对运动,接收到的电磁波信号存在多普勒频移。

如果在地面上位置已知点检测接收到的多普勒频移曲线,就可以计算出卫星的运行轨道。

但是反过来,如果已知了卫星的运行轨道,就能通过多普勒算出用户的位置,这就是卫星导航系统的最初构想。

如何在茫茫大海上定位军舰,对于美国海军来说一直是个大问题。

在苏联发射第一颗卫星之前,海军使用的是罗兰无线电远程导航系统。

罗兰是一种陆基双曲无线电导航系统,船舶通过计算出接收陆地上两个发射台信号的时间到达差,就可以将自己位置确定在以两个发射台为焦点的双曲线上。

再利用另外两个发射台,可以将位置确定在另一条双曲线上。

通过计算出双曲线的两个交点,采用估计位置排除出其中一个即可实现定位。

相较GPS,罗兰系统的作用范围有限(最远2000km),定位精度低(百米级),而且只能提供二维定位,在GPS出现后很快就逐渐被淘汰。

北斗发展历程

北斗发展历程:

1994年:中国启动北斗导航系统计划。

2000年:北斗一号星座建成并开始提供服务。

2003年:北斗二号系统初步建设完成。

2007年:北斗系统开始向亚太地区提供服务。

2010年:北斗系统开始向全球用户提供服务。

2011年:北斗系统在全球范围内实现了全天候、全天时的定

位导航服务。

2013年:北斗系统成为第四个全球卫星导航系统。

2018年:北斗三号卫星取得突破性进展,具备全球服务能力。

2020年:北斗系统开始实现高精度定位导航服务,并广泛应

用于交通、农业、物流等领域。

2023年:预计北斗三号系统全面建成并开始提供更加精确的

全球导航服务。

北斗卫星导航系统发展与应用一、本文概述随着科技的飞速发展和全球定位需求的日益增长,卫星导航系统已成为现代社会不可或缺的基础设施。

在众多卫星导航系统中,北斗卫星导航系统(BDS)凭借其独特的优势和广泛的应用前景,逐渐崭露头角,成为全球卫星导航领域的新星。

本文旨在全面介绍北斗卫星导航系统的发展历程、技术特点、应用领域及其对社会经济发展的深远影响。

通过深入探讨北斗卫星导航系统的核心技术、系统架构、服务性能等方面,本文旨在为读者提供一个全面、深入的了解北斗卫星导航系统的视角,进一步推动其在全球范围内的应用与发展。

二、北斗卫星导航系统的发展历程北斗卫星导航系统的发展历程可以划分为几个重要的阶段。

其最早可以追溯到20世纪80年代,当时中国开始探索和发展自己的卫星导航系统,以满足国家安全和经济发展的需要。

第一个阶段是北斗一号系统的建设。

在这一阶段,中国成功发射了多颗北斗一号卫星,初步形成了覆盖中国的卫星导航定位服务能力。

虽然此时的北斗一号系统还存在一些技术限制和服务范围的问题,但它为中国后续的卫星导航系统发展奠定了基础。

接着是北斗二号系统的建设和发展。

在这个阶段,北斗卫星导航系统的技术得到了显著的提升,系统性能得到了显著的改善。

北斗二号系统不仅提高了定位精度和稳定性,还扩大了覆盖范围,为国内外用户提供了更加可靠的导航定位服务。

最后是北斗三号系统的建设和完善。

北斗三号系统是中国最新的卫星导航系统,也是目前全球最先进的卫星导航系统之一。

在这一阶段,中国成功发射了多颗北斗三号卫星,形成了全球覆盖的卫星导航网络。

北斗三号系统不仅提供了更加精准、稳定的导航定位服务,还增加了短报文通信、星基增强等特色服务,进一步提升了系统的综合性能和应用价值。

总体来说,北斗卫星导航系统的发展历程是一个不断创新、不断突破的过程。

通过多年的努力和发展,中国已经成功打造了一个具有自主知识产权、技术先进、性能可靠的卫星导航系统,为全球用户提供了高质量的导航定位服务,为国家的经济发展和安全保障做出了重要贡献。

细数中国北斗的发展历程中国北斗导航的发展到目前为止已经历经30年。

在这30年里北斗导航起起伏伏经历了很多风雨。

今天小编就要分三段来介绍中国北斗导航系统上世纪80年代到2000年试验阶段,覆盖我国周边一、在上世纪60年代我国就开始了关于卫星导航与定位的研究,后来由于受文化大革命影响,研究一度中断直到70年代末才恢复。

二、1983年,在全国科学大会上提出名为“双星快速定位系统”的卫星导航与定位方案。

随后,我国著名航天专家陈芳允院士正式提出,在国内利用两颗地球静止轨道通信卫星,实现区域快速导航定位的设想。

三、1989年,在陈芳允院士的带领下,我国首次利用通信卫星展开了双星定位演示验证试验,证明了北斗卫星导航试验系统技术体制的正确性和可行性。

四、此后,1994年中国正式启动了该项目的系统建设和发展,并更名为北斗卫星定位导航系统。

双星定位示意图该阶段以2000年成功发射的两颗“北斗一号”为结束,两颗卫星成功构成了北斗导航系统,形成了区域的有源服务能力。

“北斗一号”是利用地球同步卫星为用户提供快速定位、简短数字报文通信和授时服务的一种全天候、区域性的卫星定位系统。

随着2003年和2007年又成功发射了两颗“北斗一号”备份卫星,标志着完整的第一代北斗卫星导航定位系统已经完成,今后将转入长期的在轨管理阶段。

虽然第一代北斗系统缺陷很明显,但它是我国独立自主建立的首个卫星导航系统,打破了美、俄在此领域的垄断地位。

而此阶段也是北斗计划最艰难的时期,在缺少人力、物力的情况下,以及当时国外对我国的技术封锁,中国科学家们仅能用少量卫星在地球同步静止轨道来完成试验任务。

在国外专家看来,这几乎是不可能完成的任务。

通过该阶段研究,为我国北斗卫星导航系统建设积累大量技术经验,培养了一批优秀人才并研发了一些地面应用的基础设施。

性能点评在第一阶段,北斗与美国GPS还有很大差距。

首先覆盖范围不过是初步具备了我国周边地区的定位能力。

其次是定位精度低,定位精度最高20米,且无法定位高速移动的目标。

北斗卫星导航读后感【原创实用版】目录1.北斗卫星导航系统简介2.北斗卫星导航系统的发展历程3.北斗卫星导航系统的应用领域4.北斗卫星导航系统的意义和价值5.我国北斗卫星导航系统的未来发展前景正文北斗卫星导航系统,是我国自主研发的全球卫星导航系统,与美国的GPS、俄罗斯的 GLONASS 和欧洲的伽利略卫星导航系统并称为全球四大卫星导航系统。

北斗卫星导航系统不仅为我国提供了高精度、高可靠的定位、导航和授时服务,同时也为世界各国提供了这一服务。

北斗卫星导航系统的发展历程可谓是跌宕起伏。

从 1994 年开始,我国启动了北斗卫星导航系统的研发工作,历经二十多年的技术积累和工程建设,先后成功发射了多颗北斗导航卫星,最终在 2020 年完成了全球组网,实现了全球覆盖。

北斗卫星导航系统的应用领域非常广泛,涵盖了交通、气象、电力、公安等诸多领域,为人们的生产生活提供了极大的便利。

例如,在交通运输领域,北斗卫星导航系统可以提供车辆精确的定位和导航服务,大大提高了运输效率和安全性;在气象领域,北斗卫星导航系统可以为气象预报提供准确的数据支持。

北斗卫星导航系统的建设和应用,对我国经济社会发展具有重大的意义和价值。

首先,北斗卫星导航系统的建设和应用,提升了我国在全球卫星导航领域的科技实力和国际地位;其次,北斗卫星导航系统的应用,为我国各行各业提供了高效、精准的服务,推动了我国经济社会的发展;最后,北斗卫星导航系统的研发和应用,培养了一大批卫星导航领域的专业人才,为我国卫星导航领域的未来发展打下了坚实的基础。

对于我国北斗卫星导航系统的未来发展前景,我们充满信心。

一方面,我国将继续加大北斗卫星导航系统的研发投入,提升系统的性能和服务质量;另一方面,我国将进一步推动北斗卫星导航系统的国际化进程,让北斗卫星导航系统更好地为全球各国服务。

总的来说,北斗卫星导航系统是我国卫星导航领域的一大重要成果,它的建设和应用,对我国经济社会的发展具有重大的意义和价值。

北斗系统经历三代26年建设,产业链迎来新的发展阶段►三步走发展战略:2000年底,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年前后,建成北斗全球系统,向全球提供服务。

2035年前建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。

4►北斗系统组成:北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。

空间段由若干地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星组成。

地面段包括主控站、时间同步/注入站和监测站等若干地面站。

用户段包括北斗兼容其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品,以及终端产品、应用系统与应用服务等。

资料来源:北斗卫星导航系统官网,中金公司研究部图表2: 北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成空间段地面段用户段卫星设计卫星制造卫星发射主控站监测站上游中游下游芯片模块板卡天线终端产品运营服务专用市场行业市场图表3: 卫星导航中游和下游环节产值占比90%图表4: 卫星导航下游产值增长最快资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,中金公司研究部 资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,中金公司研究部图表5: 卫星导航赋能其他产业,非核心产业产值增长较快 图表6: 2019年卫星导航产业核心与非核心产值分布资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,中金公司研究部 资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,中金公司研究部图表7: 使用北斗导航系统的中国邮政车辆运行管控云平台(左图);北斗渔业应用(右图)资料来源:新华网5,中金公司研究部0%10%20%30%40%50%60%500100015002000250030003500400020062007200820092010201120122013201420152016201720182019上游中游下游0%10%20%30%40%50%60%500100015002000250030003500400020062007200820092010201120122013201420152016201720182019卫星导航核心产业非核心产业心产业34%2019年卫星导航产业产值结构。

第一代北斗卫星导航定位系统

一代的北斗卫星导航系统属于区域性的有源导航定位系统。

特点是投资小、建成快,只需要两颗地球同步轨道卫星(GEO 卫星)即可进行导航定位。

在有源导航定位系统中,用户终端对两颗GEO卫星发射信号,通过记录时间差和两颗卫星在空间的距离,地面中心站(DEM)通过距离交会法求得用户的平面位置(注意是只有平面位置,没有海拔高程),地面中心站再通过卫星将计算结果告诉用户。

以上就是有源导航定位系统的工作原理,不难发现这里面有三个很严重的问题:

1、地面中心站承担了很大部分的任务,资源占用高,结果就是用户数量收到限制,无法推广开来;

2、用户终端必须发射信号,这在战时很容易就会暴露位置,也很容易使系统失效(只要向卫星发送错误的信号即可);

3、计算速度慢,而且进度不高。

第二代北斗卫星导航定位系统

二代北斗卫星导航系统卫星星座包含14颗卫星,包括5颗地球同步轨道卫星(GEO卫星:通讯卫星,也可用于定位),5颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO卫星:备用卫星),4颗中地球轨道卫星(MEO卫星:定位解算功能)。

由于是用伪距单点定位模型进行定位,并不需要地面中心站进行计算,定位解算是在用户终端上进行的,所以用户数量不再受限,于是便能推广开来。

但二代北斗并没有抛弃有源导航定位的方法而是作为一种特殊功能保留了下来,只不过一般的接收机不支持这种功能,北斗二号于2013年正式提供服务。

第三代北斗卫星导航定位系统

三代北斗卫星导航系统理论上包含5颗GEO卫星,3颗IGSO卫星,27颗MEO卫星,总计35颗卫星。

与GPS采用六轨星座系统(6*4)不同,三代BDS采用三轨星座系统,每个轨道面9颗MEO卫星,轨道面之间相隔120度均匀分布。

正如我们所见,从2017年年底开始,其实已经开始了2017年11月5日中国成功以一箭双星方式发射北斗三号组网卫星,北斗三号卫星将陆续发射,2020年将完成全球化的卫星星座部署,届时将为全球提供导航定位服务。

各大高校和系所在北斗卫星导航系统发展中做出了不可磨灭的贡献。

参与北斗系统建设的主要还是以航天,中电等集团的研究所为主,院校比较少,国防科大承担了一部分。

其他地方院校主要参与了各型号接收机和芯片研制,如清华,复旦,北理,成电等。

武大,信工大等参与定轨方面的数据处理,在此疯狂给母校武大打电话。

为什么一开始要用有源导航定位系统这种精度不高实用意义不强的技术?

这一举动充分体现了中国人无穷的智慧——答案其实是为了占坑,但不是占空间位置的坑,而是占无线电频率坑。

实际上所有全球导航定位系统都是使用L波段进行广播,而L波段中效果好的就只有有限的几个频率,国际上规定谁先占用了就归谁。

所以先用一代北斗占着无线电频率的坑,然后再慢慢发展。