(北京专用)2020届高考地理一轮复习专题十一区域地理环境与可持续发展教师用书(PDF,含解析)

- 格式:pdf

- 大小:3.91 MB

- 文档页数:8

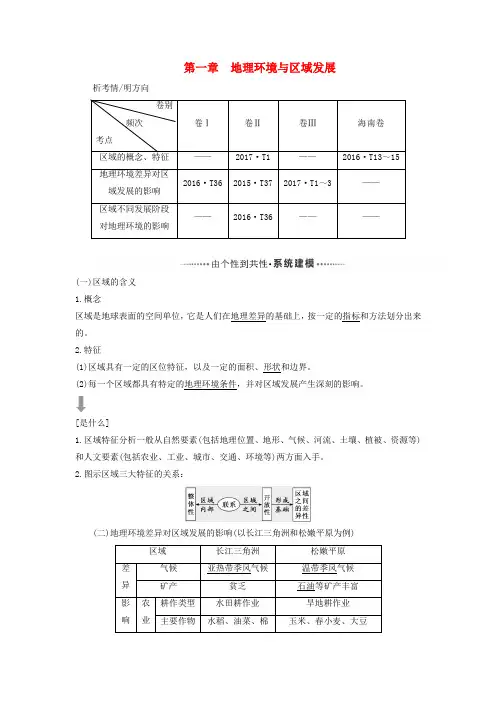

第一章 地理环境与区域发展析考情/明方向(一)区域的含义1.概念区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。

2.特征(1)区域具有一定的区位特征,以及一定的面积、形状和边界。

(2)每一个区域都具有特定的地理环境条件,并对区域发展产生深刻的影响。

[是什么]1.区域特征分析一般从自然要素(包括地理位置、地形、气候、河流、土壤、植被、资源等)和人文要素(包括农业、工业、城市、交通、环境等)两方面入手。

2.图示区域三大特征的关系:(二)地理环境差异对区域发展的影响(以长江三角洲和松嫩平原为例)[为什么]不同区域之间因为在自然条件、历史基础、社会经济发展水平等方面存在着较大差异,因此形成了显著的区域差异。

区域间的差异,首先表现为自然环境的差异,一般从经纬度和海陆位置入手,探寻气候、地形、水文、土壤、植被等方面的不同。

不同的自然环境下,人类的活动也会不同,一般来说,可从农业生产类型(种植业、畜牧业等)和生产方式(包括耕地类型、复种指数等)、工业发展特点和布局、人口、城市、交通等方面进行比较。

(三)区域不同发展阶段对地理环境的影响(以长江中下游平原为例)[何影响]区域发展一般经历四个阶段,不同阶段对地理环境的影响不同,因此,探究地理环境与区域发展的关系,要从动态的角度进行分析。

[典题例析](2019·保定质检)阅读图文材料,完成下列要求。

无定河是黄河中游重要的一级支流,全长491 km,流域面积30 260 km2。

由于不同历史时期流域内农牧经营方式多有变化,径流量随之变化,历史上无定河清浊无常,故有“无定河”之名。

榆溪河是无定河的北部支流,有“清水河”之称。

如图示意黄河及无定河流域的水系。

(1)判断无定河流域的地形特征。

(2)说出和纳林河相比,榆溪河的主要特征,并分析榆溪河水量较大(或较小)的原因。

[答题规范]一、知其地——在哪里由材料和示意图可知,无定河位于我国中部地区,北依毛乌素沙地,流经黄土高原,处于温带季风区内,是黄河中游重要的一级支流。

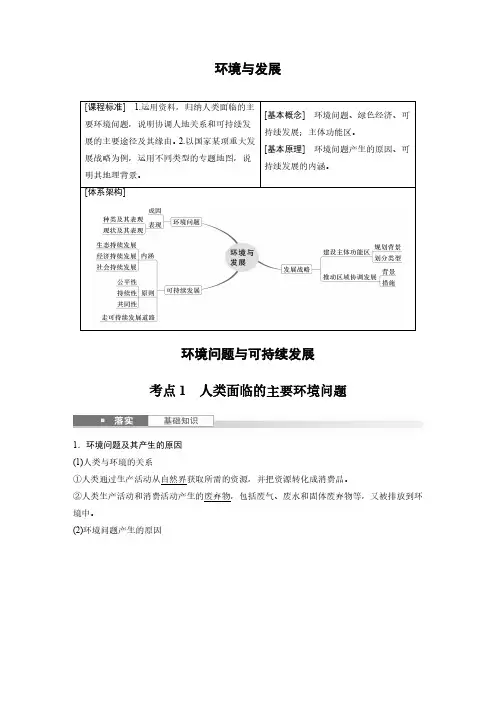

环境与发展[课程标准]1.运用资料,归纳人类面临的主要环境问题,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

2.以国家某项重大发展战略为例,运用不同类型的专题地图,说明其地理背景。

[基本概念]环境问题、绿色经济、可持续发展;主体功能区。

[基本原理]环境问题产生的原因、可持续发展的内涵。

[体系架构]环境问题与可持续发展考点1人类面临的主要环境问题1.环境问题及其产生的原因(1)人类与环境的关系①人类通过生产活动从自然界获取所需的资源,并把资源转化成消费品。

②人类生产活动和消费活动产生的废弃物,包括废气、废水和固体废弃物等,又被排放到环境中。

(2)环境问题产生的原因2.环境问题的表现(1)主要环境问题及其表现种类表现自然资源枯竭森林减少、水资源危机、矿产资源短缺等生态破坏水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等环境污染大气污染、水体污染、土壤污染、固体废弃物等概念辨析环境污染、生态破坏、资源短缺①环境污染指由于人类任意排放废弃物和有害物质,导致环境质量下降。

②生态破坏指由于人类对环境资源的过度索取,导致环境退化,从而影响人类生产和生活。

③资源短缺指资源数量不能满足人类的需求。

环境污染往往引起生态破坏和资源短缺,生态破坏往往引起资源短缺,资源短缺也会引起生态破坏。

④各地区由于经济结构、产业结构和政策的不同,所面临的环境问题也不同。

(2)环境问题的现状及其表现①环境问题有明显的地区差异地域分布差异原因城乡之间城市主要表现为环境污染人口高度集聚,交通和工业活动排放大量废弃物乡村主要表现为生态破坏利用资源的方式不当或强度过大国家之间发达国家资源短缺、环境污染过度消耗资源;排放大量污染物发展中国家生态破坏、环境污染掠夺式开发;快速工业化;承接了发达国家的污染转移②环境污染有日益全球化的趋势表现主要问题措施超越国界和地域界线酸雨、臭氧层破坏、全球变暖等协调人与自然的关系,探索可持续发展道路;《人类环境宣言》诞生从局部向全球蔓延土地荒漠化、生物多样性锐减、水体污染等回归教材读必修第二册教材第98页活动中的图文资料,简述过度垦荒越垦越穷的原因。

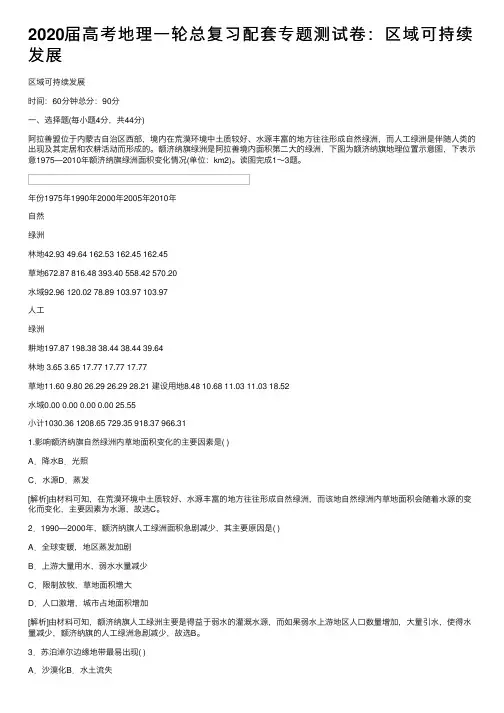

2020届⾼考地理⼀轮总复习配套专题测试卷:区域可持续发展区域可持续发展时间:60分钟总分:90分⼀、选择题(每⼩题4分,共44分)阿拉善盟位于内蒙古⾃治区西部,境内在荒漠环境中⼟质较好、⽔源丰富的地⽅往往形成⾃然绿洲,⽽⼈⼯绿洲是伴随⼈类的出现及其定居和农耕活动⽽形成的。

额济纳旗绿洲是阿拉善境内⾯积第⼆⼤的绿洲,下图为额济纳旗地理位置⽰意图,下表⽰意1975—2010年额济纳旗绿洲⾯积变化情况(单位:km2)。

读图完成1~3题。

年份1975年1990年2000年2005年2010年⾃然绿洲林地42.93 49.64 162.53 162.45 162.45草地672.87 816.48 393.40 558.42 570.20⽔域92.96 120.02 78.89 103.97 103.97⼈⼯绿洲耕地197.87 198.38 38.44 38.44 39.64林地 3.65 3.65 17.77 17.77 17.77草地11.60 9.80 26.29 26.29 28.21 建设⽤地8.48 10.68 11.03 11.03 18.52⽔域0.00 0.00 0.00 0.00 25.55⼩计1030.36 1208.65 729.35 918.37 966.311.影响额济纳旗⾃然绿洲内草地⾯积变化的主要因素是( )A.降⽔B.光照C.⽔源D.蒸发[解析]由材料可知,在荒漠环境中⼟质较好、⽔源丰富的地⽅往往形成⾃然绿洲,⽽该地⾃然绿洲内草地⾯积会随着⽔源的变化⽽变化,主要因素为⽔源,故选C。

2.1990—2000年,额济纳旗⼈⼯绿洲⾯积急剧减少,其主要原因是( )A.全球变暖,地区蒸发加剧B.上游⼤量⽤⽔,弱⽔⽔量减少C.限制放牧,草地⾯积增⼤D.⼈⼝激增,城市占地⾯积增加[解析]由材料可知,额济纳旗⼈⼯绿洲主要是得益于弱⽔的灌溉⽔源,⽽如果弱⽔上游地区⼈⼝数量增加,⼤量引⽔,使得⽔量减少,额济纳旗的⼈⼯绿洲急剧减少,故选B。

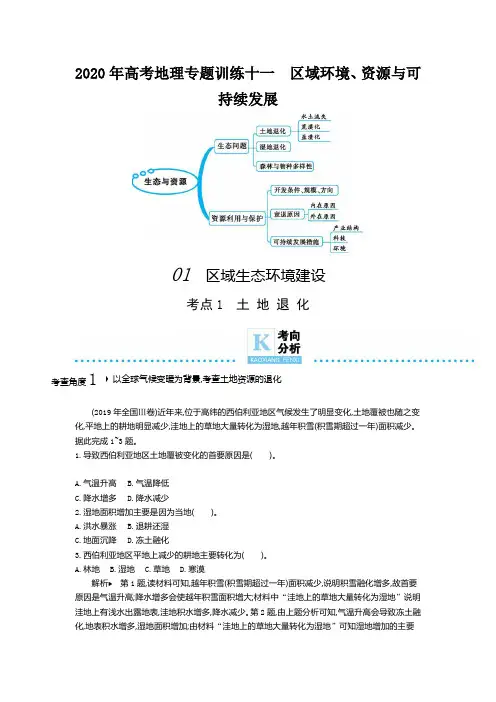

2020年高考地理专题训练十一区域环境、资源与可持续发展01区域生态环境建设考点1土地退化考查角度1▶以全球气候变暖为背景,考查土地资源的退化(2019年全国Ⅲ卷)近年来,位于高纬的西伯利亚地区气候发生了明显变化,土地覆被也随之变化,平地上的耕地明显减少,洼地上的草地大量转化为湿地,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少。

据此完成1~3题。

1.导致西伯利亚地区土地覆被变化的首要原因是( )。

A.气温升高B.气温降低C.降水增多D.降水减少2.湿地面积增加主要是因为当地( )。

A.洪水暴涨B.退耕还湿C.地面沉降D.冻土融化3.西伯利亚地区平地上减少的耕地主要转化为( )。

A.林地B.湿地C.草地D.寒漠解析▶第1题,读材料可知,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少,说明积雪融化增多,故首要原因是气温升高;降水增多会使越年积雪面积增大;材料中“洼地上的草地大量转化为湿地”说明洼地上有浅水出露地表,洼地积水增多,降水减少。

第2题,由上题分析可知,气温升高会导致冻土融化,地表积水增多,湿地面积增加;由材料“洼地上的草地大量转化为湿地”可知湿地增加的主要原因不是洪水暴涨、退耕还湿和地面沉降。

第3题,由前两题的分析可知,气候变暖使冻土融化,地表水分增多,但平地上较洼地地势高,积水较少,不会有大量的浅水出露地表,减少的耕地不会主要转化为湿地,地表水分增加,适合草类植被生长,故主要转化为草地;由题干“高纬的西伯利亚地区”可知,该地热量不足,难以形成林地植被;气温上升使冻土融化,地表水分增多,会使植被覆盖增多,不会转化为寒漠。

答案▶ 1.A 2.D 3.C考查角度2▶以河流水文特点为背景,考查水土流失的治理(2018年海南卷)历史上,黄河输沙量居世界大河之冠。

近几十年来,我国重点开展黄土高原水土流失综合治理,并在黄河上修建水库,使下游年均来沙量大幅减少。

治理前后黄河下游来沙量的变化充分反映了“山水林田湖是一个生命共同体”。

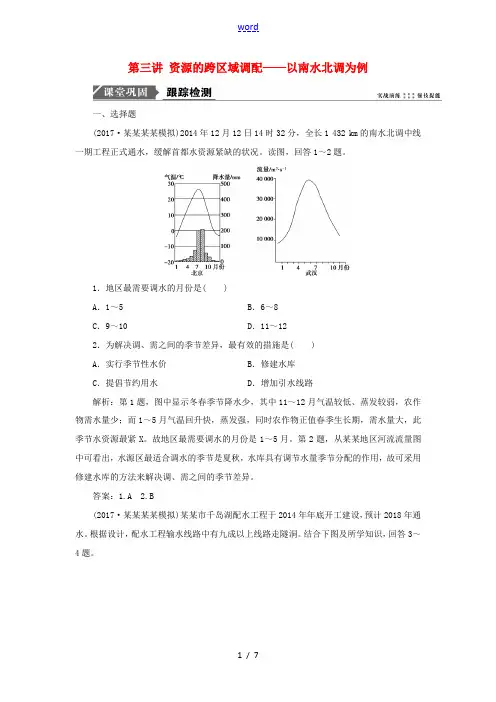

第三讲资源的跨区域调配——以南水北调为例一、选择题(2017·某某某某模拟)2014年12月12日14时32分,全长1 432 km的南水北调中线一期工程正式通水,缓解首都水资源紧缺的状况。

读图,回答1~2题。

1.地区最需要调水的月份是( )A.1~5 B.6~8C.9~10 D.11~122.为解决调、需之间的季节差异,最有效的措施是( )A.实行季节性水价B.修建水库C.提倡节约用水D.增加引水线路解析:第1题,图中显示冬春季节降水少,其中11~12月气温较低、蒸发较弱,农作物需水量少;而1~5月气温回升快,蒸发强,同时农作物正值春季生长期,需水量大,此季节水资源最紧X。

故地区最需要调水的月份是1~5月。

第2题,从某某地区河流流量图中可看出,水源区最适合调水的季节是夏秋,水库具有调节水量季节分配的作用,故可采用修建水库的方法来解决调、需之间的季节差异。

答案:1.A 2.B(2017·某某某某模拟)某某市千岛湖配水工程于2014年年底开工建设,预计2018年通水。

根据设计,配水工程输水线路中有九成以上线路走隧洞。

结合下图及所学知识,回答3~4题。

3.该工程( )A.为保证水质的优良,沿线多采用管道输水B.经过地区以平原为主,建设难度小C.千岛湖水质优良,是某某唯一的水源地D.因地势原因全程须逐级提水,耗能大4.该工程建成后可能产生的影响有( )A.千岛湖水体受到污染,生物多样性减少B.极大改善沿线水质,使水价降低C.把千岛湖作为取水口,将会减少下游取水所承受的沿途水环境污染压力D.可能导致长江口海水倒灌,某某城区地面下沉解析:第3题,可用排除法来作答。

该输水线路基本与富春江流向一致,则可自流;九成以上线路为隧洞,说明以山地丘陵地形为主;某某附近有水库,应该是其水源地,故A 项正确。

第4题,依上题分析,千岛湖水直达某某,则水质有很大改善。

注意沿线采用管道输水,不会对沿线水质、水量有太大影响。

教师备用题(区域可持续发展)一、选择题篁岭是美丽的山居村落,位于江西婺源东北部,其传统村落坐落在海拔500 米的山崖上,梯田环绕,祖辈起就在屋顶上用竹匾晾晒作物。

每当日上山头,老式民居与晒架上的丰收成果组成一幅古村秋画,这就是闻名遐迩的“篁岭晒秋”。

根据材料和图示,回答下面两题。

1.(2017 广东惠州期末)形成当地村落如图中分布格局的主要原因是( )A.光照充足B.地形崎岖C.河网密布D.生物资源丰富答案 B 结合图文材料可知,该地地形以低山丘陵为主,地形较为崎岖,因此村落错落有致,梯田环绕。

2.(2017 广东惠州期末)下列农产品最不可能出现在“篁岭晒秋”现象中的是( )A.茶叶B.稻谷C.油菜籽D.剑麻答案 D 江西婺源位于亚热带季风气候区,适宜种植的农作物有油菜、水稻、茶叶等;剑麻属于热带经济作物,不适合在此地种植。

据中国地震台网测定,2017年8月8日21时19分,在四川省阿坝州九寨沟县(东经103.88度,北纬33.21度)发生7.2级地震,震源深度15千米。

据此回答下题。

3.人们在第一时间迅速掌握整个地震灾区建筑破坏情况,所利用的技术手段主要是( )A.地理信息系统B.全球定位系统C.遥感技术D.数字地球答案 C 人们在第一时间迅速掌握整个地震灾区建筑破坏情况所利用的技术手段主要是遥感技术。

科尔沁草原,曾经水草丰美,但一段时间后却变成荒漠化严重的沙地(下图为“科尔沁沙地位置示意图”)。

从1997年开始,科尔沁人因地制宜,防沙用沙,目前已初步扭转了“沙进人退”的局面,开始走向“沙绿民富”的道路。

结合相关知识完成下面两题。

4.科尔沁沙地曾经“沙进人退”,荒漠化严重的主要原因有( )①过度樵采②过度放牧③过度开垦④不合理灌溉导致的盐碱化A.①②B.②③C.③④D.①④答案 B 科尔沁沙地位于农牧过渡地带,过度放牧和过度开垦,导致荒漠化严重。

5.科尔沁沙地“沙绿民富”的主要原因不可能是( )A.全球变暖,冰雪融水增加B.沙地边缘构建乔、灌、草防护林带C.配套排灌设施,合理引用水资源D.推广沙地植被恢复配套技术答案 A 全球变暖,冰雪融水增加,但蒸发愈加旺盛,可能愈加干旱。

第四节区域农业的可持续发展——以美国为例(2017·成都检测)专业村是指某农村大部分农户商品性地从事一种或多种相互关联的生产或服务活动,从而使该活动的经济总量(如产值)构成这个村经济总量的主体。

下图为河南省四类典型专业村形成与发展因子图。

据此,回答1~2题。

1.重渡沟村发展的最优产业应是( A )A.乡村旅游 B.民俗文化C.家具制造 D.方便面业2.专业村比传统农业村产品的商品率高,主要原因是专业村( D )A.土地资源丰富 B.水利设施完善C.机械化水平高 D.特色产品质优第1题,读图可知,重渡沟村专业发展的因子是自然资源。

乡村旅游是利用当地的自然资源来发展的;民俗文化主要是利用文化资源;家具制造主要是利用木材资源,而河南省林业资源主要是人工林,不是自然资源;方便面业主要利用当地丰富的粮食资源,选A。

第2题,专业村专业化生产,生产者之间相互切磋技术,共同发展,形成专业的先进生产技术,所以专业村比传统农业村的产品有特色且产品质量优,商品率高。

(2017·吉林市高三调研测试)我国农业部在第十三个五年规划中调减玉米种植面积5 000万亩,主要调减玉米非优势产区集中的“镰刀弯”地区(主要包括东北冷凉地区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区、太行山沿线区和西南石漠化地区)。

2015年这一区域玉米面积1.56亿亩,比2005年增加了7 000多万亩。

据此,完成3~5题。

3.近期我国农民减少玉米种植面积的直接因素最可能是( B )A.国家政策 B.玉米价格C.气候变化 D.生产成本4.我国近年玉米价格大幅下滑的原因的叙述,错误的是( D )A.玉米生产快速发展B.玉米消费需求不足C.玉米及替代品进口增加D.玉米质量明显下降5.我国“镰刀弯”地区玉米生产的不利因素的叙述,错误的是( C )A.东北冷凉地区低温冷害早霜B.北方农牧交错区土壤退化沙化C.西北风沙干旱区干旱日温差大D.西南石漠化地区干旱地形复杂第3题,材料中没有显示国家有减少玉米种植面积的政策,A错。

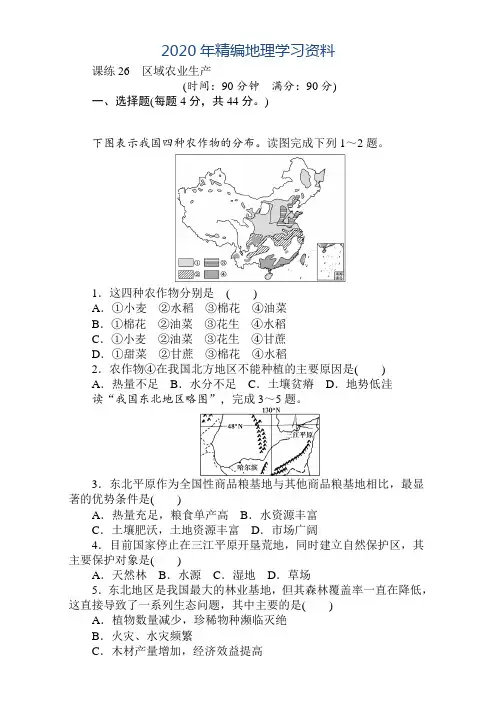

2020年精编地理学习资料课练26区域农业生产(时间:90分钟满分:90分)一、选择题(每题4分,共44分。

)下图表示我国四种农作物的分布。

读图完成下列1~2题。

1.这四种农作物分别是()A.①小麦②水稻③棉花④油菜B.①棉花②油菜③花生④水稻C.①小麦②油菜③花生④甘蔗D.①甜菜②甘蔗③棉花④水稻2.农作物④在我国北方地区不能种植的主要原因是()A.热量不足B.水分不足C.土壤贫瘠D.地势低洼读“我国东北地区略图”,完成3~5题。

3.东北平原作为全国性商品粮基地与其他商品粮基地相比,最显著的优势条件是()A.热量充足,粮食单产高B.水资源丰富C.土壤肥沃,土地资源丰富D.市场广阔4.目前国家停止在三江平原开垦荒地,同时建立自然保护区,其主要保护对象是()A.天然林B.水源C.湿地D.草场5.东北地区是我国最大的林业基地,但其森林覆盖率一直在降低,这直接导致了一系列生态问题,其中主要的是()A.植物数量减少,珍稀物种濒临灭绝B.火灾、水灾频繁C.木材产量增加,经济效益提高D.湿地系统完全消失右图是某国河流和主要山脉示意图,该国某地的梯田式葡萄园,用陡峭的山坡上的石头垒成一道道石墙,在上面堆积土壤,建成一道道梯田,梯田脚下是波光粼粼的湖泊,对岸是连绵起伏的山脉。

充足的阳光和湿润的气候使这里成为该国著名的葡萄酒产地。

据此回答下列6~8题。

6.该国位于()A.南美洲B.欧洲中部C.北美D.北亚7.材料中描述的葡萄园在图中的位置是()A.A处B.B处C.C处D.D处8.有诗人这样写道:“德萨雷是幸福的,因为有3个太阳照耀着它的葡萄园”,诗中的“3个太阳”是指()①日照充足②土壤在夜晚提供热量③湖面反射太阳光提供热量④石墙在夜晚提供热量⑤气候湿润,降水较多A.①②③B.①③⑤C.①③④D.①②⑤近年来,通化市大力发展的林下种植、养殖、林下产品采集加工、生态旅游等林下经济,已经成为进一步拓宽全市林业经济领域和促进农民增收和新农村建设的“黄金”产业。

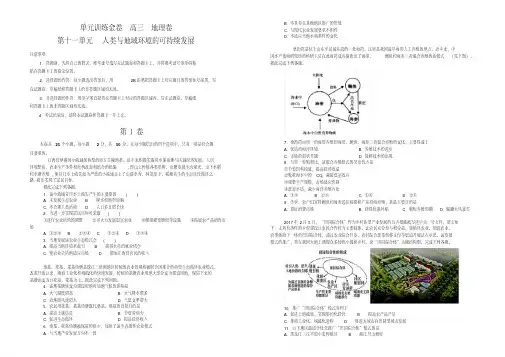

单元训练金卷·高三·地理卷第十一单元人类与地域环境的可持续发展注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷本卷共25个小题,每小题2分,共50分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

江西省梦港河小流域属典型的南方丘陵地带。

近年来积极实施将水保治理与区域经济发展、人居环境整治、农业生产条件和结构改善相结合的措施,即山上种植各类果树、山腰发展生态观光、山下水稻和水塘养殖,使昔日水土流失较为严重的小流域走上了山清水秀、林茂果丰、稻塘共生的生态良性循环之路,初步实现了富民目标。

据此完成下列各题。

1.该小流域昔日水土流失产生的主要原因( )A.未发展生态农业 B.降水和地形影响C.不合理人类活动 D.人口多且增长快2.为进一步实现富民目标可采取( )①进行农业结构的调整②可大力发展温室农业③修建灌渠塘坝等设施④拓展农产品销售市场A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④3.当地发展该农业生态模式会( )A.提高当地环境承载力 B.提供大量的就业机会C.使农业灵活地适应市场 D.增加江西省农民的收入桑基、蔗基、菜基鱼塘是珠江三角洲地区传统的农业景观和被联合国推介的典型生态循环农业模式。

改革开放以来,随着工业化和城镇化的快速发展,传统的基塘农业用地大部分变为建设用地,保留下来的基塘也变为以花基、菜基为主。

据此完成下列问题。

4.该地基塘转变为建设用地对局地气候的影响是A.大气湿度增高B.大气降水增多C.近地面风速增大D.气温变率增大5.农民用花基、菜基鱼塘取代桑基、蔗基的直接目的是A.提高土壤质量B.节省劳动力C.促进生态循环D.提高经济收入6.桑基、蔗基鱼塘被保留的很少,反映了该生态循环农业模式A.与当地产业发展方向不一致B.不具有在其他地区推广的价值C.与现代农业发展要求不相符D.不适应当地水热条件的变化桑沟湾是位于山东半岛最东端的一处海湾,这里是我国最早海带人工养殖的地方。