地震概论-5-地震参数及地震序列

- 格式:ppt

- 大小:3.97 MB

- 文档页数:62

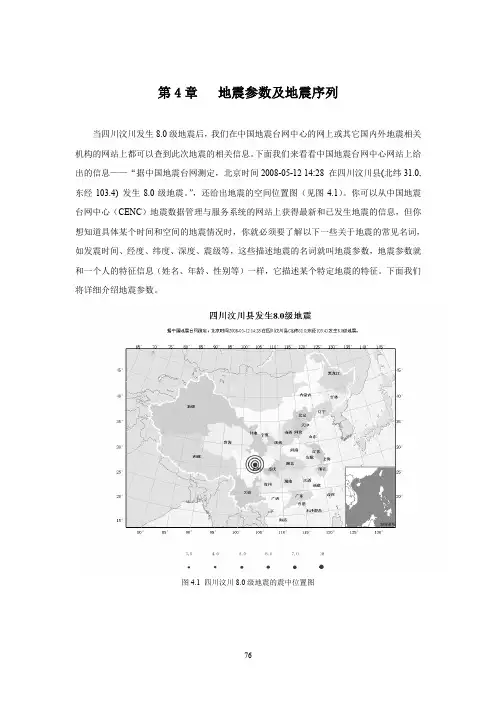

第4章地震参数及地震序列当四川汶川发生8.0级地震后,我们在中国地震台网中心的网上或其它国内外地震相关机构的网站上都可以查到此次地震的相关信息。

下面我们来看看中国地震台网中心网站上给出的信息——“据中国地震台网测定,北京时间2008-05-12 14:28 在四川汶川县(北纬31.0,东经103.4) 发生8.0级地震。

”,还给出地震的空间位置图(见图4.1)。

你可以从中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统的网站上获得最新和已发生地震的信息,但你想知道具体某个时间和空间的地震情况时,你就必须要了解以下一些关于地震的常见名词,如发震时间、经度、纬度、深度、震级等,这些描述地震的名词就叫地震参数,地震参数就和一个人的特征信息(姓名、年龄、性别等)一样,它描述某个特定地震的特征。

下面我们将详细介绍地震参数。

图4.1 四川汶川8.0级地震的震中位置图微观地震研究,主要在于了解地震及其活动性。

早期在地震发生后,人们被其破坏力和强烈震动所吸引,赴现场调查,从地震现场表现出的宏观现象(参考图4.2),分析了解地震的发生时刻(Time of Commencement of Earthquake)、地点和强度等具体情况,以定地震参数。

靠人的器官感觉,所及的范围是有限的,知道的情况也难以精确,特别是地震发生在人迹不能到的地区时,取不到资料,就无从法获得其参数。

自从有了地震仪器,对地震激起的弹性波动的传播,可用仪器进行记录和观测,其结果已不再受人所及范围的限制,又能更好地测定地震参数。

人们处理地震仪器记录时,利用各种震相的运动学特征和动力学特征,并结合其走时,创造了许多测定参数的方法,测得的数据称为微观地震参数,与用宏观方法测定的结果相比,更为细致、准确。

一般以发震时刻、震中地理位置(即经度(Longitude)和纬度(Latitude))、震源深度(Depth of Focus),以及地震大小(即震级Magnitude),这五项作为地震基本参数。

阐述地震序列地震序列是指在一定时间内,某个地震活动区域内连续发生的地震事件。

地震序列可以反映出该区域的地震活动特征和规律,对于地震预测和防灾减灾具有重要意义。

本文将从地震序列的定义、分类、特征、机制以及预测等方面进行详细阐述。

一、定义地震序列是指在一定时间内,某个地震活动区域内连续发生的地震事件。

一般来说,这些事件具有相似的空间位置和时空分布规律,可以用来研究该区域的地壳运动状态和应力变化情况。

二、分类根据不同的分类标准,可以将地震序列分为多种类型。

其中比较常见的分类方式包括:1.按照时间长度划分:短期(数天至数月)和长期(数年至数十年)两类。

2.按照空间范围划分:局部性(仅限于某个小范围内)和广泛性(覆盖较大范围)两类。

3.按照强度级别划分:微弱地震序列(M<3)、中等强度地震序列(3≤M<5)和大地震序列(M≥5)三类。

三、特征地震序列具有以下几个特征:1.时间分布规律:地震序列的时间分布通常呈现出群集性,即在短时间内密集发生多次地震事件,而在其他时间则较为平静。

2.空间分布规律:地震序列的空间分布通常呈现出集中性,即多个地震事件发生在同一区域内,且相邻事件之间的距离较近。

3.能量释放规律:地震序列中每次地震事件所释放的能量大小不一,但总体上呈现出逐渐增加的趋势。

4.持续时间规律:地震序列的持续时间长短不一,但通常会在某个时刻突然结束。

四、机制地震序列的产生机制与板块运动和应力积累有关。

当两个板块之间存在相对运动时,会产生应力变化。

如果该区域处于断层带上,则应力变化可能会导致断层发生滑动,从而引发地震事件。

如果该区域处于岩石体内部,则应力变化可能会导致岩石发生裂纹,从而引发微震序列。

五、预测地震序列的预测是地震学研究的重要方向之一。

目前,常用的预测方法包括地震概率法、地震动力学模型和人工智能等。

其中,地震概率法是指利用历史地震数据和区域应力变化情况,计算未来某个时间段内该区域发生大地震的概率。

地震的基本参数有哪些下面是为大家精心整理的“地震的基本参数有哪些”,更多实用精彩内容请锁定实用资料栏目。

地震的基本参数有哪些地震参数是根据地震资料分析对地震震源特征的定量表述。

包括地震基本参数(如震中经纬度、震源深度、发震时刻、地震震级或地震能量)、地震机制解和震源动力学参数等。

发震时刻O、震级M、震中(经度λ,纬度ψ)、震源深度H统称为“地震五个基本参数”。

地震有强有弱,用以衡量地震本身强度的“尺子”叫震级。

震级可以通过地震仪器的记录计算出来,它的单位是“级”。

震级的大小与地震释放的能量有关,地震能量越大,震级应就越大。

震级标准,最先是由美国地震学家里克特提出来的,所以又称“里氏震级”。

震级相差两级,其能量就相差1000倍。

迄今为止世界上记录到的最大地震是1960年5月22日智利的8.9级地震。

地震发生的时间称为发震时刻。

常以字母O或T o表示。

在国际上使用国际时间,中国使用北京时间。

震源正对着的地面,叫“震中”,常用经度、纬度和该地的地名表示. 将震源看成一个点,此点到地面的垂直距离,叫“震源深度”,常以H表示,以公里计算。

其中发震时刻、震中位置和震级亦为表述一次地震的三要素。

以四川汶川地震为例,地震三要素是:发震时刻为2008年5月12日14时28分04.0秒;震中位置是北纬31.0度,东经103.4度;震级是8.0级。

地震动参数表征地震引起的地面运动的物理参数,包括峰值、反应谱和持续时间等。

地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动。

它是由不同频率、不同幅值(或强度)在一个有限时间范围内的集合。

所以通常以幅值、频率特性和持续时间三个参数来表达地震的特点。

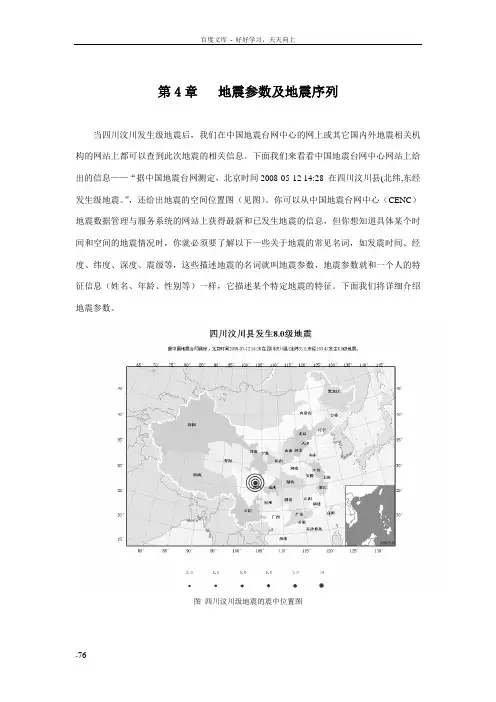

第4章地震参数及地震序列当四川汶川发生级地震后,我们在中国地震台网中心的网上或其它国内外地震相关机构的网站上都可以查到此次地震的相关信息。

下面我们来看看中国地震台网中心网站上给出的信息——“据中国地震台网测定,北京时间2008-05-12 14:28 在四川汶川县(北纬,东经发生级地震。

”,还给出地震的空间位置图(见图)。

你可以从中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统的网站上获得最新和已发生地震的信息,但你想知道具体某个时间和空间的地震情况时,你就必须要了解以下一些关于地震的常见名词,如发震时间、经度、纬度、深度、震级等,这些描述地震的名词就叫地震参数,地震参数就和一个人的特征信息(姓名、年龄、性别等)一样,它描述某个特定地震的特征。

下面我们将详细介绍地震参数。

图四川汶川级地震的震中位置图微观地震研究,主要在于了解地震及其活动性。

早期在地震发生后,人们被其破坏力和强烈震动所吸引,赴现场调查,从地震现场表现出的宏观现象(参考图),分析了解地震的发生时刻(Time of Commencement of Earthquake)、地点和强度等具体情况,以定地震参数。

靠人的器官感觉,所及的范围是有限的,知道的情况也难以精确,特别是地震发生在人迹不能到的地区时,取不到资料,就无从法获得其参数。

自从有了地震仪器,对地震激起的弹性波动的传播,可用仪器进行记录和观测,其结果已不再受人所及范围的限制,又能更好地测定地震参数。

人们处理地震仪器记录时,利用各种震相的运动学特征和动力学特征,并结合其走时,创造了许多测定参数的方法,测得的数据称为微观地震参数,与用宏观方法测定的结果相比,更为细致、准确。

一般以发震时刻、震中地理位置(即经度(Longitude)和纬度(Latitude))、震源深度(Depth of Focus),以及地震大小(即震级Magnitude),这五项作为地震基本参数。

仪器观测地震,促使微观地震研究的发展,首先要求的是准确地测定地震参数,以为了解地震的第一步。

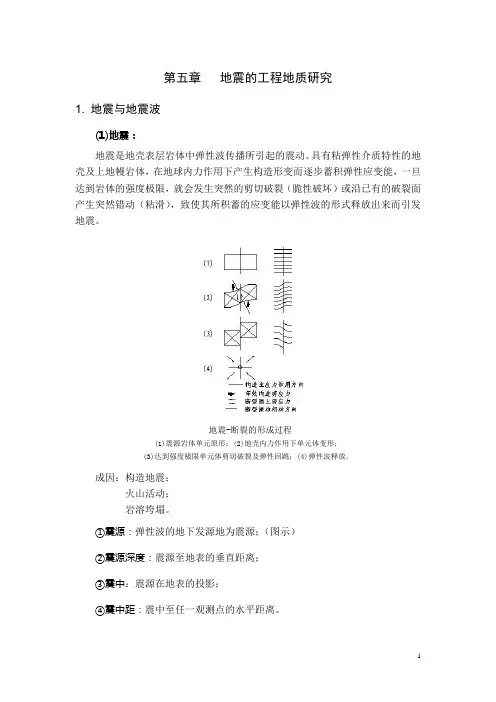

第五章地震的工程地质研究1. 地震与地震波(1)地震:地震是地壳表层岩体中弹性波传播所引起的震动。

具有粘弹性介质特性的地壳及上地幔岩体,在地球内力作用下产生构造形变而逐步蓄积弹性应变能,一旦达到岩体的强度极限,就会发生突然的剪切破裂(脆性破坏)或沿已有的破裂面产生突然错动(粘滑),致使其所积蓄的应变能以弹性波的形式释放出来而引发地震。

地震-断裂的形成过程(1)震源岩体单元原形;(2)地壳内力作用下单元体变形;(3)达到强度极限单元体剪切破裂及弹性回跳;(4)弹性波释放。

成因:构造地震;火山活动;岩溶垮塌。

①震源:弹性波的地下发源地为震源;(图示)②震源深度:震源至地表的垂直距离;③震中:震源在地表的投影;④震中距:震中至任一观测点的水平距离。

(2)地震灾害由地震引起的灾害称为地震灾害,包括直接性灾害和间接性灾害。

①直接性灾害:是指直接由地表震动引起的自然灾害。

这类灾害往往是相当惊人的。

如1976.7.28中国唐山7.8级造成24.27万人死亡。

②间接性灾害:是指由地震引发的海啸、山崩滑坡、区域性砂土液化等次生灾害。

如2004.12.26-8:00印尼近海8.5地震引发最大浪高超过10m的强烈海啸,累计死亡人数超过17.4万。

(3)地震波地震时震源释放的应变能以弹性波的形式在地壳岩体中传播,这种弹性波既是地震波。

地震波不仅使建筑物破坏的原动力,也是据以研究地震及地壳深部构造的重要地球物理信息。

地震波的组成相当复杂,现阶段的研究认为主要包括在介质内部传播的体波和限于界面附近的面波。

①体波;体波包括纵波及横波。

纵波是震源传出的压缩波,质点振动方向与波的前进方向一致,周期短、振幅小;纵波质点运动特征横波是震源传出的剪切波,质点振动方向与波的前进方向相垂直,介质的体积不变但形状改变,周期较长、振幅较大。

横波质点运动特征纵波比横波速度快,仪器记录的地震波谱总是振幅小的纵波最先到达(初波primary mave),纵波也称为P波。

地震earthquake :地球内部某些部分在力的作用下突然1.急剧运动而破裂,产生地震波,从而引起一定范围内地面振动的现象。

地震按成因可分为构造地震、火山地震和诱发地震;按震源深度可划分为浅源地震、中源地震和深源地震;按震中距的不同可将地震划分为地方震、近震、远震;按震级大小划分无感地震和有感地震,或是微震、弱震、中强震、大地震;按造成的破坏性程度分破坏性地震和严重破坏性地震。

描述地震的基本参数包括发震时刻、震中位置、震级、震源深度。

其中时间、地点、震级亦为表述一次地震的三要素。

时间参数称为发震时刻,除年、月、日外应记下时、分、秒;地点参数是震中经纬度和震源深度,经纬度通常以度或度、分表示,震源深度通常以千米数表示;地震的强度参数就是震级,一般记到小数点后一位。

2. 地震序列earthquake sequenee : 一定地区内地震的发生按时间顺序排列则形成一个地震序列。

在地震活动性研究中,地震序列的分析通常在一个地震活跃期内进行。

某一地点发生强烈地震后,则可把该地先后发生的各次地震合称一个地震序列。

地震序列一般可划分为:主震,地震系列中最大的一次地震(一般释放的能量占全系列的90%以上);前震,主震前的一系列小地震;余震,主震后的一系列地震。

地震序列的类型包括:主震型,有突出主震的地震序列;震群型,没有突出的主震,主要能量通过多次震级相近的地震释放出来,常有几个较大的地震接连发生,最大地震的能量一般不超过全序列的80% ;孤立型,只有极少前震或余震,地震能量基本上通过主震一次释放出来。

3.地应力ground stress :当物体受到外力作用时,在它的内部同时产生一个与此外力相对抗的力,这就是内力。

单位面积上的内力叫做应力。

地球在不停地运动变化,从而其内部产生巨大的力,这种出现在地壳中的应力叫做地应力。

4.活动断层active fault:指第四纪期间,尤其是距今10万年来有过活动,今后仍可能活动的断层。

地震的基本参数:发震时刻(H)、震中位置(经度λ,纬度φ;)、震级大小M、震源深度h。

(其中时间、地点、震级亦为表述一次地震的三要素。

)地震参数的测定:①震中位置的测定:由多年观测的数据,可把从已知地震的震中至已知地震台的距离(震中距)和各震相从震源传播到各地震台所需的时间(该震相的走时)编列成走时表或绘成一组走时曲线。

当发生一个新地震时就可利用某两种波的走时差来求得震中位置。

现在常用的方法是先假定一个大致的震中位置和震源深度,由此计算出地震波从震源传播至各地震台的走时,并与实际观测值相比较,然后对假定的震中位置和震源深度略加修正,再重复上项计算,如此迭代直至误差小到令人满意为止。

②发震时刻的测定:震中位置或震中距离测定之后,就可按走时表查出或用公式算出某波的走时,从观测到的该波的到时中减去此值,即得到发震时刻。

③震源深度的测定:如果是近震可用作图法测定。

从震源到地震台的震源距离D同S波与P波的到时差S-P成正比。

其比值叫虚波速度,即在该区域内S波速度的倒数同P波速度倒数的差。

在不大的范围内其值尚稳定。

倘若共有3个台观测到某地震,就可以此3台为中心,以此3台所测到的S-P乘以虚波速度为半径,画3个向下的“半球面”,此3个“半球面”相交之点即为震源。

其深度可用简单平面作图法求得。

如为远震则不能用此法。

远震发出的波有一部分P波从震源直接传至地震台,另有一部分P波先近乎垂直地传至地面,经反射后再传至地震台,名pP波。

因pP波与P波的到时差是震源深度与震中距的函数,由此即可计算震源深度。

④震级的测定:地震的大小或强弱以震级表示。

地震愈大,地震的震级数愈大。

地震仪上所记到的地动位移振幅除同地震震级有关外,还同震中距、仪器的自然周期和放大倍数、仪器的安置方式、地震波的传播途径以及台站的地质条件等有关。

传播途径和台站地质条件的影响常视为一种固定的改正值;仪器的性能和安置也是不轻易改变的,故从地震图上量得地震波的最大幅度(及地震波的周期)以后即可计算震级。

地震中的重要参数震级震中和震源深度地震中的重要参数——震级、震中和震源深度地震是地球内部能量释放的结果,是一种破坏力极大的自然灾害。

在全球范围内,每年都会发生大量的地震,给人类社会造成巨大的损失。

为了更好地了解和预测地震的危害程度,科学家们研究和分析地震的各种参数,其中最重要的包括震级、震中和震源深度。

一、震级震级是衡量地震破坏程度和能量释放大小的一个重要参数。

一般来说,震级越大,地震破坏力越强,对人类社会造成的伤害也越大。

目前常用的震级标准包括里氏震级(也称为矩震级)和体波震级。

里氏震级以地震破坏能量的对数值为准,体现了地震释放的总能量,通常用M表示。

体波震级则是基于地震产生的体波波幅,用于衡量地震破坏力的大小,通常用Mb表示。

震级系统的建立和不断完善,有助于科学家们对地震进行准确评估,进而提供预警和防御的依据。

二、震中震中是指地震发生地点的地理位置,通常以经度和纬度表示。

震中的准确测定对于评估地震的分布、决定烈度区域和划定地震带有重要意义。

科学家通过观测和收集地震数据,利用三角测量等方法,可以相对准确地确定地震的震中位置。

震中的确定有助于了解地震活动的时空分布规律,为地震研究和防灾减灾提供科学依据。

三、震源深度震源深度是指地震发生的深度位置,也是地震参数之一。

地震震源的深度不同,对地表破坏和震感的影响也会有所差异。

一般来说,浅源地震(震源深度小于70千米)震感较强,而深源地震(震源深度大于70千米)震感相对较弱,但地表破坏可能更加严重。

对于防御地震灾害和评估灾害程度来说,准确确定震源深度是至关重要的。

科学家们通过地震波传播和深度观测数据分析,可以较为准确地确定地震的震源深度。

综上所述,震级、震中和震源深度是地震中的三个重要参数,对于评估地震危害、预测地震趋势以及制定防灾减灾措施都具有重要意义。

科学家们通过不断研究和监测,提高了对这些参数的准确度,为人类提供了更为可靠的地震信息。

在未来,随着技术的不断进步,我们相信对于地震参数的研究还将取得更大的突破,从而更好地预防和应对地震灾害。

地震序列名词解释

“地震序列”是测震学中的专业用语。

一次中强以上地震前后,在震源区及其附近,往往有一系列地震相继发生;这些成因上有联系的地震就构成了一个地震序列。

根据地震序列的能量分布、主震能量占全序列能量的比例、主震震级和最大余震的震级差等,可将地震序列划分为主震-余震型、震群型、孤立型三类;根据有无前震,又可把地震序列分为主震-余震型、前震-主震-余震型、震群型三类。

主震-余震型地震的特点是:主震非常突出,余震十分丰富;最大地震所释放的能量占全序列的90%以上;主震震级和最大余震相差0.7~2.4级。

有时,主震发生前先有一些前震出现,这种主震-余震型地震也叫前震-主震-余震型地震。

震群型地震特点是:有两个以上大小相近的主震,余震十分丰富;主要能量通过多次震级相近的地震释放,最大地震所释放的能量占全序列的90%以下;主震震级和最大余震相差0.7级以下。

孤立型地震的特点是:有突出的主震,余震次数少、强度低;主震所释放的能量占全序列的99.9%以上;主震震级和最大余震相差2.4级以上。

(完整版)北京大学《地震概论》重点知识点地震概论笔记(2016春)第一章地震学的研究范围和历史1. 地震是一种常见的自然现象,全球每年约发生500万次地震。

全球有6亿多人生活在强震带上,20世纪约有200万人死于地震,预计21世纪将约有1500万人死于地震。

我国是多地震国家,历史记载死亡人数超过20万人的地震,全球6次,中国4次。

2.地震的两面性:①自然灾害②给人类了解地球内部的信息3.地震:地球内部介质(岩石)突然破坏,产生地震波,并在相当范围内引起地面震动。

破坏开始的地方称为震源(地球内部发生地震的地方。

理论上看成一个点,实际上是一个区)震源深度:将震源看做一个点,此点到地面的垂直距离称为震源深度。

4.震中:震源在地表上的垂直投影。

震中距:观测点与震中的大圆弧距离(在地面上,从震中到任一点沿大圆弧测量的距离)可证明是两点间的最短距离。

烈度:宏观,实际的破坏程度(我国12度烈度表)震级:微观标准表示地震能量大小,仪器测量(地震差一级,能量相差32倍(101.5),两级相差1000倍:log E=11.8+1.5M,E:能量,M:震级)两者都反映地震大小5.分类:地震序列:①主震型(一个主震,多个余震)②震群型按震源深度分:①浅源:震源深度< 60km ②中源:60-300km ③深源:> 300km 按震中距分:①地方震:震中距<100km ②近震:<1000km ③远震:>1000km (以观测点为圆心,1000km为半径)6. 地震学是应用物理类课程。

地震学只有100多年的历史,中日美在地震学三足鼎立第二章地震波第一节波的性质简述1.液体、气体只能传播纵波,固体可以传播横波(S波)、纵波(P波)2.波线和波阵面垂直3.远离波源的球面波波面上任何一小部分视为平面波第二节地震波1. P波和S波的主要差异总结:vP=√3vS(1)P波的传播速度比S波快,地震图上总是先出现P波。

地震的基本参数地震是指地球内部发生的一种自然现象,通常是由于地壳板块的运动引起的,其主要表现为地面晃动、震荡和破坏。

地震的基本参数包括震级、震源深度、震中位置、震源机制和烈度等。

一、震级1. 定义震级是用来描述地震能量大小的一个指标,通常用里氏震级或面波震级来表示。

里氏震级是以地面上某一点记录到的最大振幅为基础计算出来的,而面波震级则是以地面上不同点记录到的振幅差异为基础计算出来的。

2. 计算方法里氏震级计算公式为:Ml=log(A/T)+B(D)+C(H)+D(V)其中,A表示最大振幅,T表示周期,D表示距离,H表示海拔高度,V表示速度衰减系数。

B、C和D都是经验系数。

面波震级计算公式为:Mw=log(A)+1.66log(R)-2.44log(T)-1.5log(Q)-0.00302D+6.1其中,A表示最大振幅,R表示距离,T表示周期,Q表示衰减系数(与速度有关),D表示震源深度。

二、震源深度1. 定义震源深度是指地震发生的位置与地表之间的距离,通常用千米(km)作为单位。

2. 影响因素震源深度受到多种因素的影响,包括板块运动速度、板块厚度、岩石性质等。

一般来说,浅源地震对人类造成的危害更大。

三、震中位置1. 定义震中是指地震发生的具体位置,通常用经纬度表示。

在实际应用中,还会用到海拔高度、地形等信息。

2. 确定方法确定震中位置需要使用地震波传播速度和多个观测点记录到的地震波到达时间。

通过计算不同观测点记录到的到达时间差异,可以确定地震波传播路径和震中位置。

四、震源机制1. 定义震源机制是指造成地震的力学过程和形变状态,通常用矩张量来描述。

2. 分类方法根据矩张量的不同分布情况,可以将震源机制分为正断层型、逆断层型和走滑型。

正断层型震源机制表示地震是由板块运动引起的断层破裂;逆断层型震源机制表示地震是由板块相互挤压造成的;走滑型震源机制表示地震是由板块相互滑动而引起的。

五、烈度1. 定义烈度是指地震对人类造成的影响程度,通常用12度来表示。

地震学是一门应用物理学地震对科学方法论方面贡献•反演理论及方法•(弹性波)波动理论•成像方法•复杂性科学地震研究范围的三个方面•一、宏观地震学:主要是指地震宵害的调查和研究、地区基本烈度的划分,以达到为建筑物的抗震设计提供合理的资料和指标,并为地震预报提供宏观数据。

•二、地震波的传播理论:根据地震台风网观测得到的地震资料,研究地震波的发生及传播特征,并利用来研究地壳和地球内部的结构、组成和状态。

•三、测震学:内容包括地震仪器的研制、地震观测台网的布局以及记录图的分析、处理和解释工作。

地震序列:地震在有限的空间和时间范围内有成丛发生的倾向。

这种成丛发生的地震称地震序列。

按时间顺序和震级分布,地震序列分为:主震型和震群型。

•①主震型:通常包括主震和大量的余震。

有些地震序列还包括一系列前震。

若地震序列中,特别大的地震只有一次,则称之为主震;发生在主震之前的中、小地震叫前震;发生在主震之后的大量较小地震叫余震。

•②震群型:在一个地震序列中包含着若干个震级相差不多的地震,而无一特大震级的地震时,称之为震群。

在中国几个主要地震区都有震群发生,但其规模较小。

天然地震的分类•按成因分:1、构造地震;2、火山地震;3、陷落地震。

•按震源深度分:1)浅源地震:震源深度小于60公里的天然地震称为浅震;也称正常深度地震。

大多数地震都为浅源地震。

2)中源地震:震源深度在60公里至300公里之间的地震称为中源地震。

3)深源地震:震源深度大于300公里的地震称为深震。

已记录到的最深地震的震源深度约700公里。

有时也将中源地震和深源地震统称为深震。

•按震中距分:1)地方震:震中距小于100公里的地震。

2)近震:震中距小于1000公里的地震。

3)远震:震中距大于1000公里的地震。

•按震级分:1)弱震:M<3的地震。

2)有感地震:3≤M≤4.5的地震。

3)中强震:4.5<M<6的地震。

4)强震:M≥的地震。

其中M≥8的地震又称为巨大地震。

第一章1、近震:震中距离1000公里远震:震中距离1000公里以外地方震:震中距离100公里2、烈度:按一定宏观标准,表示地震对地面影响和破坏程度的一种量度震级:按一定围观标准,表示地震能量大小的一种量度3、比较重要的就是地震波的折射、反射和转换的计算第二章:地震波1、地球介质通常可以认为是均匀和连续的。

2、在无界弹性介质中,纵波传播速度为杨氏模量与密度比值的二次方,横波传播速度是切变模量与密度的比值的二次方。

纵波(P波)传播速度约为横波(横波)传播速度的根号3倍。

3、纵波与体变相关,横波与切变相关。

4、面波振幅一般比体波大。

5、回音壁上是面波。

6、面波周期越大,渗透深度越大。

7、在半无限的均匀介质中,不产生Love波,且Ruilei波没有频散。

因此,地震记录中出现love波以及频散的Ruilei波,则介质不均匀。

8、地球自由震荡周期特别长,周期短长排列:体波<面波<自由震荡9、影响自由震荡周期的因素:(1)自转(2)横向非均匀性10、地震波的波序:P波,S波,love面波,Ruiley面波,地震尾波(脉动)频率依次降低第四章:地球内部的结构1、地壳厚度约为35~45公里,一般分为两层。

上层的P波速度由5.8~6.4公里/秒随深度增加到下层的6.5~7.6千米/秒2、要研究大洋和地壳的区别,必须研究面波!!!可以此判断海洋地壳和大地地壳是不同的3、地幔氛围上地幔、过渡层和下地幔三个层区4、地球内部的圈层结构:壳幔界面:地下30-60Km处地壳与地幔的分界面,莫霍界面上下地面的过渡层幔核界面:地下约2900Km处,地幔与外核分界面,古登堡界面内外核界面5、用于确定地球内部深处构造的基本方式,解释测得的地震波走时曲线,求解通过地球的平均地震波速度。

第五章1、板块构造学说一、板块理论发展第一阶段:大陆漂移维格纳——大陆漂移学说的缔造者大陆漂移的证据:大陆架;化石;岩石连续性;古气候证据问题大陆漂移的力学机制是什么?二、第二阶段——海底扩张地磁条带和地磁极性反转(哈扬地壳年龄不超过两亿年)三、第三阶段——板块构造板块构造驱动力问题地幔对流模式2、简述地震学、古地磁学为板块构造学说提供的证据地震学为板块构造学说提供了三方面的证据:(1)天然地震的空间为校址可以勾画出板块的边界。