国家三级心理咨询师知识点(发展心理学)

- 格式:docx

- 大小:34.29 KB

- 文档页数:9

发展心理学第一节:发展心理学概述(教程第181页)要点:发展心理学的定义(识记)发展心理学是研究心理的发生发展规律的科学。

广义的发展心理学包括比较心理学、民族心理学和个体发展心理学。

狭义的发展心理学就是个体发展心理学。

心理发展的性质:方向性和顺序性,不平衡性;普遍性和差异性;增长和衰退辩证统一;连续性和阶段性的统一;发展心理学的研究任务:年龄特征,心理机能特征;内在机制,基本原理。

知识点:发展心理学的发展普莱尔1882年发表的《儿童心理》一书是第一本较为系统的儿童心理学著作,被公认为是一部科学的儿童心理学著作。

(识记)第二单元发展心理学的研究方法(教程第185页)1.纵向研究2.横断研究3.纵向与横断相结合的研究。

第三单元发展心理学的基本理论(教程第122-127页)知识点:心理发展的动力:一是遗传因素,二是环境因素。

知识点:心理发展的理论要点:皮亚杰的认知发展论1心理发展观,内外因相互作用观2心理发展建构观:图式、同化、顺应、平衡3影响心理发展的基本因素:成熟、经验、社会环境和平衡4以认知发展的标准划分心理发展阶段(识记)皮亚杰以主体适应环境的主导方式,即认知结构的性质为依据划分儿童心理发展阶段,其四阶段为:感知运动阶段、运算阶段、体运算阶段、形式运算阶段道德认知发展:1前道德判断4-5;2他律道德判断4,5-8,9,道德实在论;3自律道德判断8,9以后-12,道德相对论。

要点:艾里克森以人格特征为标准将个体心理发展划分为八个阶段:第一阶段为婴儿前期(0-1岁半):发展的任务是获得信任感,克服不信任感,体验着希望的实现,儿童获得的积极成果是身体舒适和安全感。

希望品质。

第二阶段为婴儿后期(或称学步期,2-4,1岁半-3岁):发展任务是获得自主感,克服羞耻感和疑惑,体现着意志的实现,积极的成果是坚持的能力和自主的能力。

意志品质。

第三阶段为幼儿期,学前期(或称游戏期,4-7岁):发展任务是获得主动感和克服内疚感,体验着目的的实现,积极的成果是掌握新任务的主动性。

考点⸕䇶⛩≷ᙫ第三章发展心理学发展心理学是研究心理发展规律的科学1.发展心理学是研究心理发展规律的科学, 心理发展包括三个方面内容:▪心理的种系发展: 动物种系演变过程中的心理发展▪心理的种族发展: 人类心理的历史发展(种族比较)▪个体心理发展: 个体从出生到衰亡整个过程中的心理发展2.狭义发展心理学----个体心理发展: 个体从出生到衰亡整个过程中的心理发展3.心理发展的性质:①心里发展的整体性②心理发展的社会性③心理发展的活动性④心理发展的规律性: (三点)▪心理发展的普遍性和特殊性的统一▪心理发展的方向性和顺序性▪心理发展的不平衡性: 两个加速期4.发展心理学的研究内容包括两大重点问题:①心理发展中各年龄阶段的特征;②心理发展的基本理论5.发展心理学研究的功能1.描述:描述研究对象的心理特点和发展状况。

2.解释:解释心理发展现象及变化的原因。

3.预测:通过现有发展规律推测研究对象未来发展。

4.控制:对环境变量加以严格调控,以保证研究的预期。

6.发展心理学研究的三种设计方式:▪横向研究设计(最常用)▪纵向研究设计▪纵横交叉研究设计心理发展的动因7.▪遗传决定论by高尔顿▪环境决定论by华生▪遗传环境决定论(二因素)-后期学者▪社会学习理论by班杜拉▪文化-历史理论by维果茨基▪相互作用论、认知发展理论by皮亚杰8. 遗传因素决定心理发展创始人: 高尔顿心理发展是受遗传因素决定的心理发展过程只是这些先天因素的自然显现环境(包括教育)只是一个引发的作用, 最多只能促进or延缓遗传因素的自我显现而已9. 环境因素决定心理发展代表人物:华生心理发展是由环境因素决定的。

片面地强调和机械地看待环境因素在心理发展中的作用。

否认遗传因素在心理发展中的作用。

10. 遗传与环境共同决定心理发展遗传决定论和环境决定论因其明显的片面性和绝对性而难以服人,受到学者们的批评。

随之学者们提出了各种折中的观点,被统称为二因素论。

心理咨询师三级基础知识发展心理学部分心理咨询师三级基础知识发展心理学部分第三章发展心理学知识第一节概述第一单元发展心理学的研究对象发展心理学是心理学的一个分支,它以个体从出生到衰亡一生全程的心理发展现象为研究对象,总结出心理发展的规律。

一、心理发展的内涵:从广义而言,心理发展包含心理的种系发展、心理的种族发展和个体心理发展;从狭义而言,心理发展仅指个体心理发展。

个体发展心理学是对人生全过程各个年龄阶段的心理发展特点进行研究,以揭示现代人心理发展的规律。

二、心理发展的基本性质:1、心理发展具有一定的方向性和顺序性2、心理发展的不平衡性3、心理发展的普遍性和差异性4、心理发展过程中增长和衰退的辩证统一5、心理发展进程中发展的连续性和阶段性的统一三、发展心理学的研究任务:1、揭示各年龄阶段心理发展的基本特征2、阐明各种心理机能的发展进程和特征3、探讨心理发展的内在机制4、研究心理发展的基本原理第二单元发展心理学简史一、儿童心理学诞生前的准备阶段:福禄贝尔的“恩物”,达尔文的《一个婴儿的传略》。

二、科学儿童心理学的诞生:普莱尔是科学儿童心理学的奠基人,1882年发表《儿童心理学》一书,标志科学儿童心理学的诞生。

三、儿童心理学的发展:1、研究途径:霍尔的问卷法、比内的智力测验、格塞尔的儿童发育常模。

2、主要派别:霍尔的“复演说”,施太伦的人格主义学派,杜威的机能主义观点、儿童中心说以及实用主义的教育思想,弗洛伊德的精神分析学说,华生的行为主义,皮亚杰的发生认识论和维果斯基的文化-历史发展理论。

四、从儿童心理学到发展心理学的演变:1957年美国的《心理学年鉴》用《发展心理学》取代《儿童心理学》确立了发展心理学的地位。

第三单元发展心理学研究方式一、横断研究二、纵向研究三、横断研究和纵向研究相结合的交叉设计。

第四单元心理发展的理论问题一、遗传与环境在心理发展中的作用:1、单因素论:高尔顿的遗传决定论,华生的环境决定论2、二因素论:主张遗传因素和环境因素共同决定心理的发展,把两者视为各自独立存在的因素,他们关注各因素在心理发展中发挥作用的程度。

《发展心理学》基础知识要点总结第一节1、个体发展心理学是研究人类个体从出生到成熟、再到衰老整个生命历程中的心理发展的规律。

2、发展心理学的研究任务有四方面:揭示各年龄阶段心理发展的基本特征、阐明各种心理机能的发展进程和特征、探讨心理发展的内在机制以及研究心理发展的基本原理。

3、发展心理学取代儿童心理学的重要标志是1957年美国《心理学年鉴》用《发展心理学》取代《儿童心理学》作为章的名称。

4、发展心理学的基本研究方式是横断研究和纵向研究。

横断研究是在短的相同时间段内,同时考查不同年龄组群被试者的心理发展特点和发展水平,以了解随年龄增长被试组间的心理变化。

纵向研究是在较长的时间系列内对被试个体或同一被试组群进行定期的系统的考查,以了解心理随时间进程而发生的连续变化。

5、遗传与环境相互作用论的基本观点:在心理发展中,遗传与环境之间是相互依存、相互制约的关系;遗传与环境的相互作用受到个体主观能动性的影响。

6、皮亚杰的心理发展观认为:(1)思维起源起源于动作,(2)思维的结构(认知结构)是图式,(3)思维的本质是适应,是生物适应的一种特殊表现。

适应是一个同化和顺应的平衡过程。

(4)影响心理发展的基本因素有四方面:成熟、经验、社会环境和平衡。

(5)认知(思维)发展分四个阶段:感觉-运动阶段(0~2岁)、前运算阶段(2~6、7岁)、具体运算阶段(7~11、12岁)和形式运算阶段(11、12岁~14、15岁)7、守恒指不论事物的形态如何变化,其本质是不变的。

包括数量、体积、长短、面积等的守恒。

可逆性的出现是守恒获得的标志,也是具体运算阶段出现的标志。

儿童通过同一性、补偿性、逆转性实现守恒。

8、埃里克森的人格发展八阶段划分的标准是根据个体在不同时期的心理社会危机的特点。

9、艾里克森认为婴儿前期的主要发展任务是)获得信任感,克服怀疑感,婴儿前期良好的人格特征是希望品质。

婴儿后期的主要发展任务是获得自主感,克服羞耻感,婴儿后期良好的人格特征是意志品质。

三级心理咨询师发展心理学总复习(2013-01-03 20:54:31)转载▼分类:培训标签:教育东德心理工作室王兴娜老师在总复习时给我们整理的材料,保存在这里,希望对以后要考三级心理咨询师的朋友们有帮助,在此也谢谢徐清照博士及他的团队!发展心理学考前串讲1.1发展心理学定义:以个体从出生到衰亡一生全程的心理发展现象为研究对象,总结心理发展规律的心理学分支学科心理发展的广义与狭义概念广义包括心理种系发展、种族发展和个体心理发展狭义仅指个体心理发展个体心理发展的定义:个体从出生到成熟再到衰老整个生命历程中的心理发展个体发展心理学的研究范围:人生全过程各个年龄段的心理发展心理发展的性质:整体性、社会性、活动性、规律性(包括普遍性和特殊性的统一、方向性和顺序性、不平衡性。

)心理发展的不平衡性是指个体一生的心理发展并不是随着年龄的增长而匀速前进的,它是按不均衡的速率向前进展的。

2010、11 44、心理发展的不平衡性主要是指(B)。

P195(A)每个人的心理发展水平是不一样的(B)人一生的心理发展并不是以相同的速率前进的(C)各种心理过程的发展速率不同(D)人一生各个阶段智力发展的速率不同发展心理学的研究内容:包括心理发展各年龄阶段的特征和心理发展的基本理论。

年龄特征是心理发展各个阶段的质的规定性,即本质特征。

心理发展的理论:遗传和环境的作用、心理发展的连续性和阶段性、内动力和外动力的关系、“关键期”问题。

1.2发展心理学的研究方法发展心理学研究的功能性和特殊性发展心理学的功能:描述、解释、预测和控制。

研究的设计方式:横向研究、纵向研究和纵横交叉研究。

横向研究的优点:适用性和时效性;缺点:人为的联结性和组群效应纵向研究的优点:系统了解心理发展的连续过程和提示从量变到质变的规律;缺点:时效性差、被试容易流失、可能出现练习效应和疲劳效应。

研究方法的新趋势:跨文化比较研究和跨学科、跨领域的综合性研究、研究方法的整合、训练研究和教育实验越来越受重视1.3心理发展的动因遗传决定论的内容—高尔顿主要观点:心理发展受遗传因素决定;是这些先天内在因素的自然显现;环境最多只能促进或延缓遗传因素的自我显现而已。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 三级心理咨询师——发展心理学知识点发展心理学 1、发展心理学是研究心理发展的科学,包含三个方面的内容:A、 .心理的种系发展B、心理的种族发展C、个体心理发展 2、心理发展的性质:.A、心理发展的整体性 B、 .心理发展的社会性 C、 .心理发展的活动性(个体心理发展是主客体相互作用的结果;主客体相互作用的桥梁是活动和动作;主客体相互作用是外界环境作用于主体,主体对环境采取一系列活动相互作用。

) D、 .心理发展的规律性:(1)心理发展的普遍性和特殊性的统一(心理发展的个性和共性的统一)(2)心理发展的方向性和顺序性(3)心理发展的不平衡性(人一生的心理发展并不是以相同的速率前进的) 3、婴儿期属第一发展加速期;少年期(主要指青春发育期)是第二个加速发展期 4、心理发展的基本理论:A、遗传和环境:在心理发展中的作用问题,这是心理发展的动因,是心理发展的本质问题。

B,心理发展的连续性和阶段性的关系问题:这是心理发展过程的问题。

C,心理发展的内动力和外动力的关系问题:1 / 3这是关于主体的自生成、自发展的心理动力与环境和教育之间通过相互作用而彼此影响形成自组织发展过程的重要问题。

D,关键期问题:这是关于个体早期心理发展是否具有关键期以及如何看待敏感期的问题。

第二单元发展心理学的研究方法 5、发展心理学研究的主要功能是:描述、解释、预测和控制 6、发展心理学研究的特殊性:发展心理学关注的是个体从出生到死亡全过程的心理发展和变化历程,它体现的是心理发展的过程性和动态性,可简称为发展性。

这是发展心理学研究的核心特点。

研究对象的年龄跨度大是发展心理学研究的显著特征 7、发展心理学研究的设计方式:A.横向研究设计优点:适用性、时效性缺点:人为的联结性组群效应、 B.纵向研究设计优点:能够系统的了解心理发展的连续过程能够揭示从量变到质变的规律比较容易发现心理发展中各事件之间的因果关系缺点:时效性较差被试容易流失练习效应和疲劳效应 C.纵横交叉研究设计:这是横向研究和纵向研究设计融合在一起的一种研究设计方式。

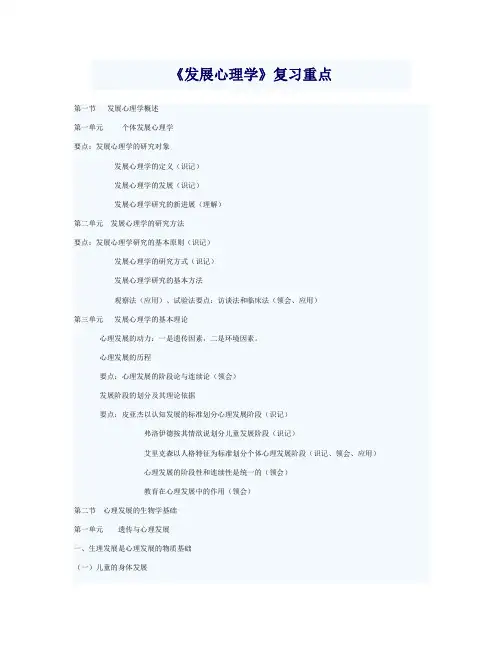

《发展心理学》复习重点第一节发展心理学概述第一单元个体发展心理学要点:发展心理学的研究对象发展心理学的定义(识记)发展心理学的发展(识记)发展心理学研究的新进展(理解)第二单元发展心理学的研究方法要点:发展心理学研究的基本原则(识记)发展心理学的研究方式(识记)发展心理学研究的基本方法观察法(应用)、试验法要点:访谈法和临床法(领会、应用)第三单元发展心理学的基本理论心理发展的动力:一是遗传因素,二是环境因素。

心理发展的历程要点:心理发展的阶段论与连续论(领会)发展阶段的划分及其理论依据要点:皮亚杰以认知发展的标准划分心理发展阶段(识记)弗洛伊德按其情欲说划分儿童发展阶段(识记)艾里克森以人格特征为标准划分个体心理发展阶段(识记、领会、应用)心理发展的阶段性和连续性是统一的(领会)教育在心理发展中的作用(领会)第二节心理发展的生物学基础第一单元遗传与心理发展一、生理发展是心理发展的物质基础(一)儿童的身体发展要点:第一个发育高峰期(识记):第二个发育高峰期(识记):儿童身体发展的非匀速性(领会)身体发展遵循“首尾原则”和“近远原则”(识记)脑的结构和机能的可变性(领会)婴儿期心理发展的主要特征(领会)明确而稳定的条件反射的形成就是心理的发生(识记)婴儿早期动作的发展(识记)婴儿的主要动作发展(识记)婴儿动作的发展遵循一定的规律性(识记)婴儿感知觉的发展(识记)对婴儿感知觉能力的认识(领会)习惯化范式(识记)优先注视范式(领会)婴儿视觉的刺激偏爱(领会、应用)视崖(识记)婴儿期动作的发展和感知觉的发展构成了婴儿心理发展的主要内容。

(识记)条件反射的出现是记忆发生的标志(识记)婴儿思维的发展(领会)言语发展的理论(领会)自然成熟说其代表人物乔姆斯基(Chomsky)。

生成转换语法理论(识记)要点:婴儿气质(领会)托马斯-切斯的气质类型说(识记、领会)婴儿的社会性依恋(领会)依恋是婴儿最初的社会性情结,是情感社会化的标志,是婴儿与抚养者之间的一种积极的情感联系。

基本知识——发展心理学(三级二级)知识点整顿1. 广义旳心理发展涉及心理旳种系发展、心理旳种族发展、个体旳心理发展。

2. 心理发展旳基本性质涉及心理发展具有一定旳方向性和顺序性、心理发展旳不平衡性、普遍性和差别性、心理发展过程中增长和衰退旳辩证统一。

3. 发展心理学旳研究任务涉及提示各年龄阶段心理发展旳基本特性、阐明多种心理机能旳发展进程和特性、探讨心理发展旳内在机制、研究心理发展旳基本原理。

4. 心理发展旳基本原理涉及遗传和环境旳关系、持续性和阶段性旳关系、发展内在动力和外在动力旳关系、不同心理能与否存在核心期。

5. 横断研究旳长处在于可以同步研究较大样本、可以在短时间内获得大量资料、可以使研究工作减少成本。

6. 横断研究旳缺陷在于难以得出个体心理持续变化旳过程、难以理解心理变化中各事件旳因果关系、研究成果中浮现旳组间差别也许有不属于心理发展旳因素。

7. 纵向研究旳长处在于便于理解个体心理发展持续变化旳过程、便于揭示量变、质变现象,理解心理发展过程中比较稳定和比较迅速旳变化时期、比较容易发现心理发展中各事发件之间旳因果关系。

8. 纵向研究旳缺陷在于样本少并且在追踪过程中容易流失样本、由于时间较长,会因环境变迁而浮现某些新旳变量、同一测量措施反复应用会导致反复效应、成本较高,耗费人力和时间。

9. 遗传决定论旳观点涉及心理发展是由遗传因素决定旳、心理发展旳过程是遗传素质旳自然显现过程。

10. 环境只能增进或延缓遗传素质旳自我显现而已。

11. 环境决定论旳观点涉及否认遗传在心理发展中旳作用、强调环境或教育在心理发展中旳作用、心理发展是由环境因素决定旳。

12. 下列观点中属于二因素论旳有遗传与环境在心理发展中旳作用可以相加、遗传与环境在心理发展中旳作用可以相乘、遗传与环境在心理发展中是各自发挥作用旳。

13. 在遗传和环境旳关系上挂二因素论旳代表人物是施太伦、吴伟士。

14. 下列观点中属于互相作用论旳有在心理发展中,遗传与环境之间是互相依存旳关系。

第三章 发展心理学知识考情分析发展心理学知识占理论知识部分的比重要少于社会心理学,一般在10分以内,多考查考生对相似知识点的辨识程度,其中以各年龄段生理、心理的不同特征出现频率最高。

发展心理学从生命全程的角度阐述个体心理发生发展的规律及毕生心理发展的年龄特征,具有很强的规律性和阶段性。

因此,三级心理咨询师考试对发展心理学知识的考查也集中在“阶段性特征”上。

学习要求1.了解发展心理学的研究对象、研究方法;2.掌握心理发展的动因、儿童心理发展的关键期;3.掌握婴儿生理和动作的发展;4.掌握幼儿游戏的发展;5.掌握婴儿、幼儿、童年期、青春期的认知、言语、个性和社会性的发展;6.掌握青年期、中年期的一般特征,与思维、认知、个性和社会性的发展;7.掌握老年期的心理变化观和老年期的人格特征。

考点归纳第一节 概 述一、发展心理学的研究对象(一)心理发展的概念和性质1.心理的种系发展:指动物种系演进过程中的心理发展,一般认为,明确而稳定的条件反射的出现就是动物心理开始的标志。

2.心理的种族发展:指人类心理的历史发展。

发展心理学的另一个分支叫民族心理学,它对处于不同历史发展阶段的各民族的心理进行比较研究。

3.个体心理发展:指人类个体从出生到衰亡的整个过程中的心理发展。

4.心理发展的性质:整体性、社会性、活动性、规律性。

(二)发展心理学的研究内容1.心理发展中各年龄阶段的特征;2.心理发展的基本理论,如遗传和环境、心理发展动力等。

二、发展心理学的研究方法(一)发展心理学研究的功能和特殊性1.发展心理学研究的功能:发展心理学研究的主要功能有描述、解释、预测和控制。

2.发展心理学研究的特殊性:关注的是个体从出生到死亡全过程的心理发展和变化历程,它体现的是心理发展的过程性和动态性,研究对象的年龄跨度大。

(二)发展心理学研究的设计方式发展心理学研究的设计方式如表2-3-1所示:表2-3-1 发展心理学研究的设计方式(三)发展心理学研究方法的新趋势发展心理学研究方法的新趋势:跨文化比较研究;跨学科、跨领域的综合性研究;研究方法的整合;训练研究和教育实验。

目录第二单元发展心理学简史 (2)一、儿童心理学诞生前的准备阶段 (2)二、科学儿童心理学的诞生 (2)三、儿童心理学的发展 (2)第三单元发展心理学研究方式 (3)横断研究 (3)纵向研究 (3)交叉研究 (4)第四单元心理发展的理论问题 (4)一、遗传与环境在心理发展中的作用 (4)二、*各主要派别的心理发展理论 (5)皮亚杰的认知发展理论 (5)艾里克森人格发展八阶段论 (6)艾里克森的人格发展八阶段论 (8)班杜拉的社会学习理论 (8)维果斯基的文化-历史发展理论 (8)维果斯基的心理发展观 (9)心理发展与教育教学的关系 (9)**柯尔伯格的道德发展理论 (9)第二节婴儿期的心理发展 (9)第一单元:婴儿期的动作发展 (9)第二单元婴儿期的认知发展 (10)第三单元婴儿期的社会性发展 (12)第四单元婴儿期的心理卫生 (13)第三节幼儿期的心理发展 (13)第一单元幼儿的游戏 (13)第二单元幼儿期的认知发展 (14)第三单元幼儿期的社会性发展 (16)第四单元幼儿期的心理卫生 (18)第四节童年期的心理发展 (18)第一单元童年期的学习 (18)第二单元童年期的认知发展 (18)第三单元童年期的社会性发展 (20)第四单元童年期的心理卫生 (21)第五节青年期的心理发展 (21)第一单元生理发育与心理发展的矛盾性 (21)第二单元青春期的认知发展 (22)第三单元青春期的社会性发展 (22)第六节青年期的心理发展 (24)第一单元青年期的一般特征 (24)第二单元青年期的认知发展 (24)第三单元青年期的社会性发展 (25)第七节中年期的心理发展 (26)第一单元中年期的生理变化 (26)第二单元中年期的认知发展 (26)第三单元中年期的社会性发展 (26)第四单元中年期的心理卫生 (26)第八节老年期的心理发展 (27)第一单元老年期心理变化观 (27)第二单元老年人的认知变化 (27)第三单元老年期的社会性变化 (27)补充资料 (28)同一性危机 (28)概述 (28)相关研究 (29)艾里克森 (29)马西亚 (29)小此木启吾 (30)结构性中年危机 (31)基本信息 (31)具体表现 (32)第二单元发展心理学简史一、儿童心理学诞生前的准备阶段1、人本主义思想家和教育家提出:了解儿童、尊重儿童的观念;教育要顺应儿童的天性。

1。

心理发展具有哪些主要特点?1)连续性与阶段性2)方向性和不可逆性3)不平衡性4)个别差异5)关键期6)心理年龄特征2。

何为心理发展的关键期? 关键期概念对把握儿童心理发展具有什么意义?指人或动物的某些行为与能力的发展有一定的时间,如在此时给予适当的良性刺激,会促使其行为与能力得到更好的发展;反之,则会阻碍发展甚至导致行为与能力的缺失.一般而言,运用关键期这一概念,通常意味着缺失了关键期内的有效刺激,往往会导致认知能力、语言能力、社会交往能力低下,且难以通过教育与训练得到改进.在敏感期内,个体比较容易接受某些刺激的影响,比较容易进行某些形式的学习。

3。

儿童大脑与神经系统的发育特点如何?1)脑重量的增加2)脑皮层结构复杂化3)神经可塑性4)大脑的反射活动4. 通过双生子研究,发现了哪些有意义的结论?1)人的体征的遗传制约性比行为能力的遗传制约性要大,其中发色、眼色的遗传最为明显2)不同的心理行为受遗传的制约程度不同,如言语、空间、数等能力的遗传一般要大于记忆、推理方面的遗传3)人格方面也存在着遗传效应,如美国和以色列的研究人员发现,个性中的好奇心与第11对染色体上的基因有关系,而在第17对染色体上则存在与焦虑有关的因素.5。

唐氏综合症的主要致病因素与表现特点如何?唐氏综合症是由于第21对染色体上的偏差所引起。

它归因第21对染色体的易位或没有分离。

唐氏综合征是最常见的染色体先天缺陷,它又称为先天愚型、伸舌样白痴.它是以身体和智力的迟钝为特征的,并且有相当独特的外貌。

患者一般脸形圆满,两眼旁开,塌鼻梁,口小舌大,伸舌流涎,耳朵畸形,另外还有一些不正常的特征,如蹼指或蹼足俗称“通关手”,牙齿一场,用笨拙的扁平脚行走.他们较易患白血病和心脏病。

大多数唐氏综合征儿童充满感情、安静、性格较开朗,婴儿更有可能被关在家里呆很长一段时间。

6。

试举例说明早期生活经验对儿童心理发展的影响.心理学家总结了早期孤儿院孩子的发展状况,认为这些孩子与一般孩子有三方面的差异。

发展心理学第一节概述一、1.发展心理学是心理学的一个分支,它以个体从出生到衰亡一生全程的心理发展现象为研究对象,总结出心理发展的规律。

2.心理发展的含义有广义和狭义之分:从广义而言,心理发展包含以下的种系发展、心理的种族发展和个体心理发展;从狭义而言,心理发展仅指个体心理发展。

3.个体心理发展是指人的个体从出生到成熟,再到衰老整个生命历程中的心理发展。

二、个体心理发展具有多种特殊的性质,可归纳为如下几种基本性质:1.总是指向一定的方向并遵循确定的先后顺序)。

2 .心理发展的不平衡性。

(心理发展的不平衡性主要是指人一生全程的心理发展并不是以相同的速率前进的,而是按不均衡的速率向前推进的。

从出生到幼儿期属于第一发展加速期,青春发育期为第二个发展加速期)。

3.心理发展的普遍性和差异性。

4.心理发展过程中增长和衰退的辩证统一。

5.心理发展进程中发展的连续性和阶段性的统一。

三、发展心理学的研究任务:1.揭示各年龄阶段心理发展的基本特征;2.阐明各种心理机能的发展进程和特征;3.探讨心理发展的内在机制;4.研究心理发展的基本原理。

四、各种发展心理学派都必须对如下一些问题作出阐述:1.遗传素质与环境和教育因素空间是以什么样的关系制约着心理的发展;2.心理的连续不断发展与阶段性跳跃之间是如何有机统一起来的;3.在心理发展中个体的自主生成、自发展的内在动力与外在动力之间是怎样取得平衡的;4.不同心理机能发展过程中是否具有各自的“关键期” ,这一时期与发展可塑性的关系如何。

五、儿童心理学诞生前的准备阶段——达尔文的《一个婴儿的传略》六、1.科学的儿童心理学产生于19 世纪后半期。

德国生物学家和实验心理学家普莱尔是科学獐心理学的奠基人。

他于1882 年发表的《儿童心理》一书被公认为一部科学的儿童心理学著作。

2.20 世纪中期以后,儿童心理学的发展进入了演变和增新的时期。

3.1957 年美国的《心理学年鉴》用《发展心理学》取代《儿童心理学》作为章的名称,从此确立了发展心理学在心理学中地位。

4.早在20 世纪初,霍尔就对老年心理进行了研究,并著有《衰老:人的后半生》(1922 年)。

七、1.横断研究:是在短的相同的时间段内,同时考查不同年龄组群被试者的心理发展特点和发展水平,并进行横向比较,以了解随年龄增长被试组间的心理变化。

2 •其优点在于:⑴可以同时研究较大样本⑵可以在短时间内取得大量资料⑶可以使研究工作降低成本,节省时间和人力。

3 •其缺点在于:⑴难于得出个体心理连续变化过程⑵难以了解心理变化中各事件的因果关系⑶研究结果中出现的组间差异可能有不属于心理发展的因素。

八、1.纵向研究:也叫追踪研究,是在较长时间的时间系列内对被试个体或同一被试组群进行定期的系统的考查,以了解心理随时间进程而发生的连续变化。

2 •其优点在于:⑴便于了解个体心理发展的连续变化进程⑵便于揭示量变、质变现象了解心理发展过程中比较稳定和比较迅速的变化时期⑶比较容易发现心理发展事件之间的因果关系。

3 .其缺点在于:⑴样本少而且在追踪过程容易流失样本⑵由于时间较长,会因环境变迁而出现某些新的变量;⑶同一测量方法反复应用会导致重复效应⑷成本较高,耗费人力和时间。

4.横断研究与纵向研究相结合的交叉设计,是对两者的取长补短。

九、遗传与环境在心理发展中的作用:1 .单因素论:⑴遗传决定论,(高尔顿)⑵环境决定论,(华生)。

2. 二因素论:主张遗传与环境共同决定心理的发展,但把两者视为相互孤立存在的因素。

3. 相互作用论:代表人物是瑞士心理学家皮亚杰。

认为:⑴遗传与环境之间是相互依存、相互联系的制约关系;⑵是相互渗透、相互转化的互动关系;⑶遗传与环境的相互作用受到个体主观能动性的影响。

十、皮亚杰的认知发展理论:1. 皮亚杰的心理发展观要点:心理既不是起源于先天的成熟,也不是起源于后天的经验,而是起源于动作;心理发展的过程是主体自我选择、自我调节的主动建构过程。

2•皮亚杰的心理发展建构说:心理发展是认知结构不断发展变化的过程。

认知结构是一种内在的心理结构,是不同发展水平的儿童对外界事物作出反应的组织方式。

认知结构的发展涉及图式、同化、顺应和平衡四个概念。

3. 影响儿童心理发展的基本因素:成熟、经验、社会环境和平衡是影响心理发展的基本因素。

4. 心理发展阶段说:他把儿童的心理发展划分为四个阶段:⑴感知运动阶段(0-2岁;大约在9-12个月,获得客体永久性)⑵前运算阶段(2-6、7岁;①泛灵论②自我中心③思维不可逆④未掌握守恒)⑶具体运算阶段(6、7-11、12岁;获得守恒,思维具有可逆性,可进行逻辑运算)⑷形式运算阶段(11、12-14、15岁;能解决抽象问题,认识活动达到抽象逻辑思维水平)。

5. 儿童道德认知发展三阶段:艾里克森人格发展八个阶段的发展任务和所形成的良好人格品质:十二、班杜拉的社会学习理论:新行为主义的代表性理论,三元交互决定论:在人的心理机能中,人的内部因素、行为和环境影响三者之间互为决定因素。

观察学习:个人通过观察他人行为及其强化结果,习得某些新的反应,或矫正已有的某些行为反应特征,而在这一过程中观察者并未对示范反应做出实际的外部操作。

十三、柯尔伯格的道德发展理论:人的道德判断随军年龄发展而发展,大致可分为3种水平,6个阶段:第二节婴儿期(0-3岁)的心理发展一、婴儿动作发展的规律性:1. 从整体动作向分化动作发展2. 从不随意动作向随意动作发展3•具有一定的方向性和顺序性⑴头尾原则⑵近远原则⑶大小原则二、1.习惯化范式,又称习惯化与去习惯化。

习惯化是指婴儿对多次呈现的同一刺激的反应强度逐渐减弱, 乃至最后形成习惯而不再反应。

去习惯化是指在习惯化形成之后,如果换一个新不同刺激,反应又会增强。

习惯化和去习惯化整个过程合称为习惯化范式。

2. 优先注视范式也称刺激偏爱程序,这种研究方法以注视时间为指标三、1.吉布森等通过视崖装置的实验发现,6 个月的婴儿就已经具有深度知觉。

2. 婴儿期是个体感知觉发展的最重要的时期,也是感知觉发展最迅速的时期,更是对儿童感知能力发展的干预和训练的最宝贵时期。

四、6-12 个月婴儿的记忆保持时期继续延长,出现“认生”现象。

五、 1.按皮亚杰的理论,婴儿期的思维处于感知运动阶段。

其典型特征是直觉行动思维。

直觉行动思维,是指思维活动离不开儿童自身对物体的感知,也离不开儿童自身的动作。

2. 婴儿直觉行动思维具有如下主要特点:⑴直观性和行动性⑵间接性和概括性⑶缺乏对行动结果的预见性和计划性⑷思维的狭隘性⑸思维与语言开始联系,开始出现形象性特点。

六、1.婴儿的笑是与人交往,吸引成人照料的基本手段。

笑有其一定的发展过程,可分为三个阶段:⑴自发性微笑(0-5周,反射性,不是社会性的)⑵无选择的社会性微笑(5周-4个月,不区分熟人与陌生人,已属社会性的)⑶有选择的社会性微笑(4个月以后,对熟人笑多,真正属社会性的)。

2. 婴儿的恐惧是一种消极的情绪,这种情绪体验会引起儿童的紧张感,造成逃避和退缩。

经常有恐惧感,会导致儿童形成怯懦的人格特征。

婴儿的恐惧可分为:⑴本能的恐惧⑵与知觉和经验相联系的恐惧⑶怕生(也称陌生人焦虑)⑷预测性恐惧。

3. 婴儿的气质类型:⑴容易型⑵困难型⑶迟缓型。

4. 鲍尔比等将婴儿依恋发展分为三个阶段:⑴无差别的社会反应阶段⑵有差别的社会反应阶段⑶特殊情感联结阶段5. 艾斯活斯将婴儿对母亲的依恋表现分为:⑴安全型依恋⑵回避型依恋⑶反抗型依恋。

6. 婴儿自我意识的发展两阶段:⑴主体我的发展(5-15个月;12-15个月,主体我得以明确的发展,能将自己与他人分开)⑵客体我的发展(15-24个月;18-24个月,具有明确的客体我认识,用适当人称代词如我、你称呼自发他人,这是个体自我意识发展的第一个飞跃)第三节幼儿期(3-6 岁)1. 游戏是幼儿期儿童的主导活动。

2•儿童游戏的特点:⑴1岁以内的婴儿游戏是成人婴儿游戏,2岁婴儿实物游戏,婴儿末期以模仿性游戏为主⑵幼儿游戏是象征性游戏⑶童年儿童游戏特点是规则性游戏。

3. 游戏的社会性发展:独自游戏、平行游戏、联合游戏、合作游戏。

4. 游戏对儿童心理发展的意义:⑴是促进儿童认知发展的重要途径⑵是儿童参与社会生活的特殊形式⑶通过游戏实现自我价值,体现创造性能力⑷培养健全的人格⑸增强体质。

二、1.幼儿语法结构的发展:⑴从简单句发展到复合句⑵从陈述句发展到多种形式的句子⑶从无修饰句发展到修饰句⑷从词数少的短句到词数多的长句。

2. 幼儿口语表达能力的发展:⑴从对话语向独白语发展⑵从情境语向连贯语发展。

3. 幼儿记忆特点的发展趋势:⑴无意识记占主导地位⑵容易运用机械记忆⑶以形象记忆占主要地位。

4 .幼儿能运用的记忆策略有:⑴视觉复述策略⑵特征定位策略⑶复述策略。

5. 幼儿思维的主要特征是具体形象思维为主,思维的抽象概括性得到初步发展。

6. 幼儿自我控制能力的发展。

研究者将儿童自我控制活动区分为4种类型:⑴运动抑制⑵情绪抑制⑶认知活动抑制⑷延迟满足(学会等待)。

7. 第一反抗期:大约在幼儿3、4岁时出现。

对父母的反抗行为的表现是发展中的正常现象。

第四节童年期(7-12 岁)一、1.童年期的年龄范围大约是7-12 岁,属小学阶段。

童年期儿童的生活从以游戏为主导转为以学习为主导,其主要任务是通过学校教学系统地掌握学习方法和学习态度,学会学习。

2. 成人的短时记忆容量为7 2 个信息单位。

儿童的记忆容量随年龄的增长而增加。

小学儿童的数字记忆广度已经与成人水平接近。

3. 童年期记忆发展的主要特点:⑴有意识记超过无意识记成为记忆的主要方式⑵意义记忆在记忆活动中逐渐占主导地位⑶词的抽象记忆的发展速度逐渐超过形象记忆。

4. 元记忆是关于记忆过程的知识或认知活动。

5. 记忆监控是指主体在记忆活动过程中,将自己的记忆活动作为意识对象,不断自学地对其进行积极地监视、监控和调节。

6. 童年期儿童思维的基本特点:⑴经历一个思维发展的质变过程⑵不能摆脱形象性的逻辑思维⑶10岁左右是形象思维向抽象逻辑思维过渡瓣转折期(这个转折年龄在10 左右,即小学四年级)。

7. 童年期儿童新的思维结构的形成:⑴掌握守恒⑵思维具有可逆性⑶补偿关系认知⑷逻辑推理规则的掌握(①类别体系化②序列化)8. 亲子关系的发展——父母对儿童控制力量三阶段模式:第一阶段,父母控制(6岁以前);第二阶段,共同控制(6-12 岁);第三阶段,儿童控制(12 岁以上)。

9•儿童欺负发生的原因:⑴“竞争假设”理论认为,儿童的欺负行为是在学校参与竞争和追求成绩的结果,是对在学校受到挫折和失败的一种反应。

⑵“外部特异性”假设理论认为,儿童之所以受欺负是由于其自身具有一些外部异常特征。

⑶依恋理论则认为儿童早期形成的不安全依恋是欺负产生的主要原因。