第三课《远离违法犯罪》教案(陕教版初三)

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:7

陕教版道德与法治九年级上册第三课第一课时《法不可违》说课稿一. 教材分析《法不可违》是陕教版道德与法治九年级上册第三课的第一课时,本节课的主要内容是让学生了解法律的重要性,认识到法律对社会秩序的维护作用,以及违法行为的法律责任。

教材通过生动的案例和贴近学生生活的实例,引导学生理解法律的存在和遵守法律的必要性,培养学生的法律意识。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的法律知识,但他们对法律的理解还不够深入,容易受到外界因素的影响。

在生活和学习中,部分学生可能存在违法行为,如抄袭、打架等,但他们对这些行为的法律后果并不清楚。

因此,本节课需要从学生的实际出发,以案例为依托,让学生认识到法律的重要性,自觉遵守法律。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解法律的基本概念、特征和作用,知道违法行为的法律责任。

2.过程与方法:通过案例分析、讨论交流,培养学生自主学习、合作学习的能力。

3.情感态度与价值观:增强学生的法律意识,使学生认识到法律对社会秩序的重要性,自觉遵守法律。

四. 说教学重难点1.教学重点:法律的基本概念、特征和作用,违法行为的法律责任。

2.教学难点:法律对社会秩序的维护作用,学生法律意识的培养。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用案例分析法、讨论交流法、情景模拟法等,激发学生的学习兴趣,提高学生的参与度。

2.教学手段:多媒体课件、案例材料、讨论题等,辅助教学,帮助学生更好地理解和掌握知识。

六. 说教学过程1.导入新课:通过播放一段关于违法行为的新闻报道,引发学生对法律的思考,导入新课。

2.案例分析:呈现几个典型的违法行为案例,让学生分组讨论,分析案例中违法行为的法律后果。

3.知识讲解:在学生分析案例的基础上,教师总结法律的基本概念、特征和作用,讲解违法行为的法律责任。

4.情景模拟:设置一个情景,让学生扮演不同角色,模拟违法行为的发生和法律后果的处理过程。

5.讨论交流:引导学生针对情景模拟中的问题进行讨论,分享彼此的想法和感受,培养学生的法律意识。

陕教版九年思品第三课远离违法犯罪教案

陕教版九年上学期思品教案

第三课远离违法犯罪

第一目、对自己的行为负责教案

第二目、抵制不良诱惑远离违法犯罪教案

第一课时对自己的行为负责(上)

【教学目标】

★情感、态度、价值观

培养良好的行为习惯,树立对自己行为负责的意识。

★能力

培养明辨是非和严于律己的能力。

★知识

知道行为和结果具有一致性。

懂得个人的行为不应危害他人、集体、国家和社会。

【教学重点】

认识到个人行为不能有害于自己、他人、集体、国家和社会。

【教学过程】

★导入

(教师讲述或多媒体展示)

弗莱明是一个穷苦的苏格兰农夫,有一天当他在田里工作时.听到附近泥沼里有人发出求救的喊声。

于是.他放下农具,跑到泥沼边,发砚一个小孩掉到了里面,弗莱明忙把这个孩子救了出来。

隔天,有一辆崭新的马车停在农夫家,走出来一位优雅的绅士,他自我介。

陕人教版《思想品德》九年级全册第三课第一课时总第课时对自己的行为负责一、课标原文体验行为和后果的联系,知道每个行为都会产生一定后果,人应该对自己的行为负责。

二《课程标准解读》要求达到的教学目标:1、让学生体验行为和结果之间的关系,使学生知道每个行为都会产生一定的后果。

要规范自我行为,在做出行为之前一定要考虑其产生的后果。

2、培养学生强烈的责任感,使学生认识到“人应对自己的行为负责”,帮助学生树立责任意识。

三、教学重点和难点1、重点:体验行为和结果之间的关系(行为与后果具有一致性,良好行为产生良好的结果;不良行为导致不良后果)。

认识到个人行为不能有害于自己、他人、集体、国家和社会2、难点:明确如何对自己的行为负责四、依据《课程标准解读》和教学目标设计教学用题:1、阅读课本24-25页内容,思考:行为和后果又怎样的关系?我们的行为能不能随心所欲,为所欲为?为什么?2、阅读课本26-27页内容,并结合自己的生活实际,谈谈:作为社会的一员,我们如何做一名对自己行为负责的人?五、依据教学用题特点和学生认知水平设计教学方法与教学进程:【教学过程】一)新课导入,播放歌曲《奔跑》导入新课二)学生自学解决“教学用题1”:(小黑板出示教学用题)具体流程:出示“教学用题1”学生自学作答全班抽查统一答题思路。

教师强调:1、行为与后果具有一致性:良好行为产生良好的结果;不良行为导致不良后果。

⑴在社会生活中,每一种行为都会导致一定的后果;2.在社会生活中,每个人都应考虑到行为的后果;3.社会生活中,对个人的行为的要求:不能随心所欲,应考虑行为的后果,个人行为不应该有害于自己,不妨碍他人的自由和权利,不损害公共利益。

(三)自学、交流、点拨解决“教学用题3”(小黑板出示教学用题)具体流程:出示“教学用题2进行自学自导学生收集整理信息,思考问题同桌交流○1○2○3④题答案全班抽查统一○1○2○3④题答题思路教师讲解○4题答题思路和各题参考答案。

2019-2020学年九年级政治全册第三课远离违法犯罪教案陕教版教学目标情感、态度、价值观树立对自己行为负责的责任意识、法律意识,自己抵制不良诱惑,远离违法犯罪。

能力提高自我控制和抵制不良诱惑的能力知识知道每个行为都会产生一定的后果,了解一般违法和犯罪之间的区别;认识“黄、赌、毒”和“法轮功”邪教的严重危害性。

教学重难点行为和结果具有一致性,要对自己的行为负责。

一般违法和犯罪之间的关系。

自觉抵制不良诱惑,特别是“黄、赌、毒”和“法轮功”邪教的诱惑。

课时安排:第一课时教学目标:情感、态度、价值观培养良好的行为习惯,树立对自己行为负责的意识,养成对自己负责的态度,做一个对自己行为负责的人。

能力培养明辨是非,严于律己的能力知识知道行为和结果具有一致性,懂得个人的行为不应危害他人、集体、国家和社会。

教学重点:认识个人行为不能有害于自己、他人、集体、国家和社会教学难点:明确如何对自己的行为负责教学过程:导入教师讲述亚历山大和丘吉尔的故事导入谈话:每个人的行为都会导致一定的结果,,那么我们应怎样来认识自己的行为呢?板书课题:对自己的行为负责行为与后果的一致性指导学生完成第一目第一◎第一◆第一◇的内容教师:从这一事例可以看出:人的一种行为总会导致一定的后果,而一种行为是否只导致一种后果呢?学生阅读第二◇的内容说一说:以上行为中哪些是良好的,哪些是不良的?他们产生的后果是什么性质的?教师概括:通过刚才的学习我们认识到,任何一种行为都会导致一定的后果,而良好的行为会产生良好的后果,不良的行为导致不良的后果,这就是行为和后果的一致性。

学生阅读第三雷锋的故事,想一想:如果我们都像雷锋那样,社会将是怎样的面貌?过渡:个人的行为对他人、集体、社会有两种不同的作用,良好的行为对他们、集体和社会起积极的促进作用,不良的行为对他人集体社会起消极的阻碍作用。

因此,我们应该规范自己的行为,充分考虑行为的后果,而不能随心所欲。

对自己的行为负责(板书)学生阅读第二◎第一◆的故事你如何评价小军和小亮的言行?这个事例说明了什么?(对自己的行为负责,要善于分清事情是非恶善)板书学生阅读第二◎第二◆的故事回答故事后的问题,说一说:这个故事对你有什么启示?讲述:对自己的行为负责,还要加强自我训练,从现在做起,从身边的小事做起。

陕教版道德与法治九年级上册第三课第一课时《法不可违》教学设计一. 教材分析《法不可违》是陕教版道德与法治九年级上册第三课第一课时的重要内容。

本节课的主要任务是让学生了解法律的概念、特征和作用,认识到法律对社会的重要性,以及遵守法律的必要性。

教材通过生动的案例和深入浅出的讲解,使学生能够理解法律不可违背的原则,培养学生的法律意识,引导学生自觉遵守法律。

二. 学情分析九年级的学生已经具有一定的法律知识基础,对于法律的概念和作用有一定的了解。

但是,对于法律的具体内容和法律不可违背的原则,部分学生可能还存在着模糊的认识。

因此,在教学过程中,需要针对学生的实际情况,深入讲解法律的概念、特征和作用,通过案例分析,让学生深刻理解法律不可违背的原则,提高学生的法律意识。

三. 教学目标1.让学生了解法律的概念、特征和作用,认识到法律对社会的重要性。

2.培养学生遵守法律的意识,使学生能够自觉遵守法律。

3.通过案例分析,让学生深刻理解法律不可违背的原则,提高学生的法律意识。

四. 教学重难点1.法律的概念、特征和作用。

2.法律不可违背的原则。

五. 教学方法1.案例分析法:通过生动的案例,引发学生的思考,激发学生的学习兴趣,帮助学生理解法律的概念、特征和作用,以及法律不可违背的原则。

2.讨论法:学生进行小组讨论,鼓励学生发表自己的观点,提高学生的参与度,培养学生的合作精神。

3.引导法:教师引导学生思考问题,帮助学生建立正确的法律观念,培养学生的法律意识。

六. 教学准备1.教材:陕教版道德与法治九年级上册。

2.案例材料:与本节课内容相关的案例材料。

3.教学多媒体设备:电脑、投影仪等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用教学多媒体设备,展示一些与法律相关的图片,如法庭、律师等,引导学生思考法律的概念和作用。

2.呈现(10分钟)介绍法律的概念、特征和作用,让学生了解法律对社会的重要性。

通过案例分析,让学生深刻理解法律不可违背的原则。

陕教版道德与法治九年级上册第四课第一课时《远离违法犯罪》教学设计一. 教材分析《远离违法犯罪》是陕教版道德与法治九年级上册第四课第一课时的重要内容。

本节课的主要目的是让学生了解违法犯罪的危害,提高防范意识,树立正确的法治观念。

教材通过生动的案例和深入的分析,引导学生认识违法犯罪的特点、原因和危害,以及如何自觉抵制不良诱惑,预防违法犯罪。

二. 学情分析九年级的学生正处于青春期,好奇心强,自制力相对较弱。

他们在日常生活中可能会遇到各种违法犯罪行为,如盗窃、抢劫、诈骗等。

因此,学生有必要了解违法犯罪的相关知识,提高自我保护意识。

同时,学生已具备一定的分析问题和解决问题的能力,可以通过讨论、案例分析等方式,深入理解违法犯罪的危害,提高防范能力。

三. 教学目标1.让学生了解违法犯罪的概念、特点和危害。

2.提高学生自觉抵制不良诱惑,预防违法犯罪的能力。

3.培养学生正确的法治观念,自觉遵纪守法。

四. 教学重难点1.理解违法犯罪的概念、特点和危害。

2.学会如何自觉抵制不良诱惑,预防违法犯罪。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析典型案例,让学生深入了解违法犯罪的危害。

2.讨论法:学生分组讨论,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

3.情景模拟法:创设情景,让学生身临其境,提高防范意识。

4.小组合作法:鼓励学生合作探究,共同完成任务。

六. 教学准备1.准备典型案例,用于分析违法犯罪的特点和危害。

2.准备讨论题,引导学生深入思考。

3.准备情景模拟材料,让学生参与实践。

4.制作PPT,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示一些违法犯罪的典型案例,让学生初步了解违法犯罪的特点和危害。

2.呈现(10分钟)详细分析典型案例,引导学生了解违法犯罪的概念、特点和危害。

3.操练(10分钟)学生分组讨论:如何自觉抵制不良诱惑,预防违法犯罪?让学生结合自身经历,提出防范措施。

4.巩固(5分钟)让学生列举一些常见的违法犯罪行为,并说明如何预防。

第三课远离违法犯罪第一课时对自己的行为负责知识互动【解读知识夯实基础】◆知识点1 行为与后果具有一致性行为与后果具有一致性,良好的行为会产生良好的结果,不良的行为导致不良的后果。

(1)每一种行为都会导致一定的后果在社会生活中,每一种行为都会导致一定的后果,一种行为往往会有多种后果。

(2)个人行为的标准一个人的行为不能随心所欲,每个人都应考虑到行为的后果。

个人的行为不应该有害于自己,不应该妨碍他人的自由和权利,不应该损害公共利益。

◆知识点2 对自己的行为负责(1)善于分辨事情的是非善恶(2)怎样对自己的行为负责①在事情发生过程中要自省自律,避免自己做错事。

②还要勇于承担行为的后果,一旦做错了事,也要对自己的所作所为承担责任。

③要加强自我训练,从现在做起,从身边的小事做起,养成对自己行为负责的态度。

【分类示例提升能力】知识点1 常用选择形式考查学生对行为和结果关系的认识,使学生进一步巩固每一种行为都后导致一定的后果的知识,以及如何规范自己的行为。

●例1. 关于行为与后果之间的关系,表述正确的是()①一种行为不一定会产生一定的后果②一种行为一定会产生一定的后果③后果的不同是由行为不同引起的④积极的行为会产生消极后果A. ①②B. ②③C. ②④D. ①④【解析】主要考查学生对行为与结果的关系的认识和理解。

每一种行为都会导致一定的后果,良好的行为会产生良好的结果,不良的行为导致不良的后果。

故本题答案为B项。

【答案】B知识点2 常用材料题等形式考查学生“应该怎样对自己的行为负责”的认识,使学生进一步树立责任意识,以规范自己的行为。

●例2。

最近,小敏同学发生了显著变化。

每当做一件事之前,她都要认真地想一想后果;该自己做的事总是认真做好,不再依赖他人;一旦做错了事,也总是主动承担责任。

小敏同学在自我负责方面有哪些进步?【解析】本题旨在考查学生对“应该怎样对自己的行为负责”的认识,培养他们的自立意识和勇于负责的精神。

第四课时抵制不良诱惑远离违法犯罪教学设计(四)教学目标情感、态度、价值观树立拒绝不良诱惑的决心,自觉抵制“黄、赌、毒”和“法轮功”邪教等的不良诱惑。

能力培养学生拒绝、抵制不良诱感的能力。

知识认识“黄、赌、毒”和“法轮功”邪教等不良诱惑的危害性。

教学重难点教学重点:“黄、赌、毒”和“法轮功”邪教的危害性。

教学难点:引导学生自觉地抵制不良诱惑。

知识要点1.“黄、毒、赌“的危害:严重损害社会公德,败坏社会风气。

害人害已,严重影响人们的身心健康,腐蚀人们的思想,同时并发很多社会治安案件和刑事案件,危害了社会的安定团结。

2.“法轮功”邪教,本质:是反科学,反人类,反社会的邪教组织。

危害:它宣扬歪理邪说,蒙骗群众,敛财害命,挑动制造事端。

3.我们应怎样做:要在思想上筑起坚固的防线,从自身做起,认真学习有关法律知识,增强法制观念;树立正确的是非观念,放微杜渐,增强自控能力,积极抵制不良诱惑的侵蚀;端正学习态度、生活作风,做一名“四有”新人;相信科学,宣传科学,珍视自己的生命,自觉抵制“法轮功” 邪教组织的盅惑。

教学方法及媒体准备教学过程一.导入多媒体播放歌曲《播多拉》(教师在《潘多拉》的背景音乐之下,讲述古希腊神话故事《潘多拉的盒子》)教师:潘多拉的盒子里的“诱惑”乘着风肆意地蔓延在我们呼吸的空气中,怎样去抵制这些不良诱惑,这是我们青少年避免违法犯罪的重要条件,下面就让我们一起去认识一下这个被打开了的潘多拉盒子……环节一:潘多拉的盒子之—“黄、赌、毒”教师:自从色情、赌博、毒品从潘多拉的盒子里跑出来,就一直在世间蔓延。

而这三种诱惑就是我们通常所说的“黄、赌、毒”,“黄”指毒品,包括指淫秽的读物音像制品以及淫秽的行为。

“赌”是指赌博,赌博成瘾会害人害已,害家害国;“毒”则是毒品,包括鸦片,海洛因、吗啡,以及国务院规定的其他使人成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

学生:网络上时常会出现很多淫秽的画面。

严重地污染了我们的网络环境,特别像我们这样的青少年,意志力薄弱,自控能力差,思想极其易受其侵蚀。

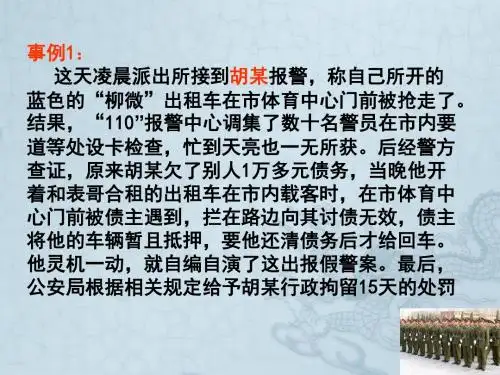

陕教版九年级第三课《远离违法犯罪》抵制不良诱惑,远离违法犯罪(第一课时)教学设计一、教学目标:1、情感、态度、价值观:增强责任意识和法律意识,树立正确、健康的生活态度。

2、能力:提高学生明辨是非、独立思考、自我控制的能力,避免违法犯罪。

3、知识:知道违法行为和犯罪行为,认识违法犯罪的危害性,了解一般违法行为和犯罪行为之间的关系。

二、教学重难点:一般违法与犯罪的关系三、教法:在教师的引导下让学生自主合作学习。

课前我让学生收集关于青少年犯罪方面的资料,让他们了解当前青少年犯罪的类型、特征、成因,让他们明确的感受到加强青少年法制教育刻不容缓;教学过程中教师提出问题后,由学生自主合作讨论,教师加以适时的引导、点拔,最后进行系统的归纳,充分发挥学生的学习主体地位。

四、教学辅助手段:教学中利用现代多媒体辅助,以调动学生多感官认知,从而达到较好的教学效果。

五、教学准备:1、课前让学生收集有关青少年犯罪方面的案例2、多媒体辅助课件六、课时:1课时七、教学过程:(一)新课导入:多媒体播放视频:有关青少年犯罪的视频。

设问:以上视频向我展示了些什么信息?学生回答:(略)教师引导、归纳:从视频中可看出:未成年犯罪率上升,犯罪手段的多样化和残忍化也让人惊讶。

通过调查发现,大部分学生有犯罪行为40%是自身原因,30%是家庭原因,20%是社会其他因素诱发,10%则是受他人指使的。

青少年成长的众多问题不是偶然发生的,而是与与未成年人的心理生理特定阶段、教育质量、家庭关系、社会环境有直接的因果关系。

所以,我们要抵制不良诱惑,远离违法犯罪,这就是我们今天要探讨的话题。

抵制不良诱惑,远离违法犯罪多媒体出示(板书)一、违法行为及分类多媒体出示(板书)引导学生阅读完成:教材P28的案例,讨论:什么是违法行为?并列举身边的违法行为。

学生讨论回答:(提示:违法是指不履行法律规定的义务或做出法律所禁止的行为。

如:撞红灯、携带管制刀具、酒后驾驶等行为。

11 、理解行为与后果的关系2 、掌握把自己培养成一个负责任的人的方法3 、识记违法与犯罪的含义。

4 、理解犯罪的基本特征及一般违法与犯罪的关系。

5 、掌握避免违法犯罪的重要条件。

21 、行为与后果的关系对自己的远2 、对个人行为的要求离行为负责违3 、怎样对自己的行为负责法含义犯 1 、违法分类抵制不罪概念良诱惑2 、犯罪基本特征远离违3 、一般违法与犯罪的关系法犯罪4 、自觉抵制不良诱惑3行为与后果的关系良好的行为产生良好的结果行为与后果每一种行为都会具有一致性导致一定多种后不良的行为导致不良的后果果不应该有害于自己对个人行不应该妨碍他人的为的要求自由和权利不应该损害公共利益4怎样对自己的行为负责?1 、要善于分清事情的是非善恶2 、在事情发生的过程中要学会自省自律,避免做错事, 一旦做了错事,要对自己的行为承担责任。

3 、加强自我训练,从现在做起,从身边的小事做起,养成对自己行为负责的态度。

5练习练习赵明和王朋由于贪玩迟到,老师批评了他们几句,让他们把精力用在学习上。

赵明听后很惭愧,决心彻底改掉自己的坏习惯,结果学习进步很快,得到了同学们的认可和喜欢。

王朋听了老师的批评后,不以为然,认为是老师跟自己过不去,结果学习成绩越来越差。

这说明( )ABDA 、不同的行为会导致不同的结果B 、青少年要注意及时调整自己的行为C 、有人喜欢被表扬,有人喜欢被批评D 、不一样的认识会有不同的行为选择6是指不履行法律规定的义务或做含义:出法律所禁止的行为违法违反宪法的行为分类:( 按违反法违反刑法的行为律的名称 )违反民法的行为违反行政法的行为含义:具有严重社会危害性 ,触犯刑法 ,并依法应受刑罚处罚的行为。

犯罪基本严重社会危害性 ( 最本质特征 ) 特征触犯刑法(刑事违法性)依法应受(刑罚当罚性)刑罚处罚7一般违法与犯罪的关系一般违法: 对社会危害性较小的违法行为。

区1 、含义别犯罪: 是违法行为的一种严重违法违反的法律不同2 、不同对社会的危害程度不同应受到的惩罚不同1 、都是违法行为,都会给社会带来不同程度的联危害,都会受到法律的惩处。

陕教版道德与法治九年级上册第四课第一课时远离违法犯罪教学设计一. 教材分析《道德与法治九年级上册》第四课第一课时“远离违法犯罪”主要让学生了解一般违法和犯罪的关系,认识到一般违法行为不及时改正,会发展成为犯罪。

教材通过案例分析、讨论探究等方式,引导学生增强法治观念,自觉遵纪守法,维护社会秩序。

二. 学情分析九年级学生已具备一定的生活经验和认知能力,对违法犯罪有一定的了解。

但部分学生可能对一般违法和犯罪的关系认识不清,法治观念不够强烈。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况进行引导和启发,帮助学生树立正确的法治观念。

三. 教学目标1.让学生了解一般违法和犯罪的关系,认识到一般违法行为的危害。

2.培养学生自觉遵纪守法的意识,增强法治观念。

3.提高学生维护社会秩序、积极参与法治建设的积极性。

四. 教学重难点1.重点:一般违法和犯罪的关系,法治观念的树立。

2.难点:引导学生从案例中分析出一般违法和犯罪的关系,自觉遵纪守法。

五. 教学方法1.案例分析法:通过案例引导学生分析一般违法和犯罪的关系。

2.讨论探究法:分组讨论,引导学生深入思考如何遵纪守法,维护社会秩序。

3.情景模拟法:创设情景,让学生亲身体验法治教育的重要性。

六. 教学准备1.准备相关案例材料,用于分析和讨论。

2.准备情景模拟道具和场地。

3.制作课件,用于辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示一般违法和犯罪的现象,引导学生思考一般违法和犯罪的关系。

2.呈现(10分钟)呈现案例,让学生分组讨论一般违法和犯罪的关系,以及如何遵纪守法。

3.操练(15分钟)分组进行情景模拟,让学生亲身体验法治教育的重要性。

4.巩固(10分钟)分组汇报讨论和情景模拟的结果,引导学生总结一般违法和犯罪的关系,以及如何遵纪守法。

5.拓展(10分钟)引导学生思考如何在生活中践行法治观念,积极参与法治建设。

6.小结(5分钟)总结本节课的主要内容,强调一般违法和犯罪的关系,以及法治观念的重要性。

第三课《远离违法犯罪》教案(陕教版初三)第一目对自己的行为负责一、教学目标:1、情感、态度、价值观:培养良好的行为适应,三思行为所产生的结果,树立对自己行为负责的意识。

2、能力:培养明辨是非和严于律己的能力。

3、知识:行为和后果具有一致性,良好的行为产生良好的结果,不良的行为产生不良的结果。

明白得个人的行为不应该危害自己、他人、集体、国家和社会。

二、教学重点:把握行为和后果的一致性,认识到个人行为不能有害于自己、他人、集体、国家和社会。

三、教学难点:行为和后果具有一致性,一种行为往往有多种后果,明辨是非,对自己行为负责。

四、教学过程:导入新课:由教师讲述故事«善良成就以后»弗莱明是一个穷苦的苏格兰农夫,有一天当他在田里工作时,听到邻近泥沼里有人发出求救的哭声。

因此,他放下农具,跑到泥沼边,发觉一个小孩掉到了里面,弗莱明忙把那个小孩从死亡的边缘救了出来。

隔天,有一辆崭新的马车停在农夫家,走出来一位文雅的绅士,他自我介绍是那被救小孩的父亲。

绅士讲:〝我要报答你,你救了我亲小孩的生命。

〞农夫讲:〝我不能因救了你的小孩而同意报答。

〞就在这时,农夫的亲小孩从屋外走进来,绅士咨询:〝这是你的亲小孩吗?〞农夫专门自豪地回答:〝是。

〞绅士讲:〝我们来个协议,让我带走他,并让他同意良好的教育。

假如那个小孩像他父亲一样,他今后一定会成为一位令你自豪的人。

〞农夫承诺了。

后来农夫的亲小孩从圣玛利亚医学院毕业,成为文明遐迩的弗莱明·亚历山大爵士,也确实是盘尼西林〔青霉素〕的发明者。

他在1944年受封骑士爵位,且得到诺贝尔奖。

数年后,绅士的亲小孩染上肺炎,是盘尼西林救活了他的命。

那绅士是谁?上议院议员丘吉尔。

他的亲小孩是谁?英国政治家丘吉尔爵士。

一个农夫一点点善良,难道给世界带来了如此重大的变化,善莫大焉。

教师总结:每一个人的行为都会导致一定的后果,以上人物的良好行为导致了良好的结果。

那么我们如何来认识自己的行为呢?一、行为和结果的一致性〔一〕教师:展现一组情形,让学生准确的表达自己应该有的行为。

情形一:上学途中,面对他人的善举,我们应该〔〕情形二:上学到校,面对学校的老师,我们应该〔〕情形三:在教室里,面对同学的请教,我们应该〔〕情形四:放学路上,面对他人的恶行,我们应该〔〕情形五:回到家中,面对父母和长辈,我们应该〔〕学生:情形一,我们应该支持和颂扬;情形二,我们应该礼貌和尊敬;情形三,我们应该主动和耐心;情形四,我们应该阻止和举报;情形五,我们应该孝顺和体贴。

教师:学生摸索这些行为是良好的行为,依旧不良行为?导致的结果会如何样?学生:是良好的行为,良好的行为会导致良好的结果。

教师:如此做会得到老师的赞扬,同学的拥护,家长的夸奖和社会的认同。

这也是我们积极倡导和鼓舞的,并能得到良好的评判,会带来良好的结果。

总结:良好的行为产生良好的结果。

〔二〕、教师:那么不良的行为会产生如何样的结果呢?展现以下情形:情形一:课堂上,哗众取宠,肆意扰乱课堂秩序,与老师挑战,后果是〔〕情形二:寝室内,大声喧哗,阻碍他人的休息,后果是〔〕情形三:操场上,爬到篮球架上玩耍,后果是〔〕情形四:放学回家,不遵守交通规那么,主动搭〝三无〞车,后果是〔〕情形五:回到家中,顶撞父母,有意不参加力所能及的劳动,后果是〔〕教师:让学生分组讨论,多角度分析,并请学生代表回答。

总结:不良的行为导致不良的后果。

〔三〕教师指导学生完成课本中〝全民环境意识调查〞的作业,分析其四种行为可能带来的后果。

结论:行为和后果具有一致性。

二、一种行为往往会有多种后果教师:让学生结合教材P25的三种行为分析其带来的后果,并摸索一种行为是不是只能带来一种后果呢?学生:一种行为可能带来多种后果。

教师:某种行为所带来的后果所产生的作用是不是一样呢?3分钟辩论:上网是利依旧弊?得:合理上网〔利〕迷恋上网〔弊〕教师:总结学生的发言,得出结论:A:良好的行为对他人、集体、社会起积极的促进作用;B:不良的行为对他人、集体、社会起消极的阻碍作用。

三、对自己的行为负责教师:阅读教材〝雷锋的事迹〞,摸索:雷锋的行为是良好的依旧不良好的?结果如何样?学生:雷锋的行为是良好的。

他的行为对他人、集体、社会起了积极的促进作用,给人民带来了温顺与厚爱。

教师:假如我们都像雷锋那样,社会将会是如何样的面貌?学生:那个社会就会充满温情,充满爱,就会形成〝我为人人,人人为我〞的良好的社会风气。

教师:的确,榜样的作用是庞大的,我们在向他们学习的同时,更应该规范自己的行为,充分考虑行为的后果,而不能为所欲为。

然而在生活中,却有如下的镜头:阅读教材P25分析他们的行为对自己,对他人,对社会所产生的危害。

学生:自由发言,各抒己见。

教师总结:在一个法治和道德相结合的社会,一个人的行为不能为所欲为,应考虑到行为的后果,个人的行为不应该有害于自己,不应该防碍他人的自由和权益,不应该损害公共利益。

四、课堂小结:略五、课后作业:结合社会现象或自己的日常行为,从正反两方面各列举一种行为,并分析带来的结果。

假如你遇到不良行为,你会如何办?你从中得到什么启发?第二目抵制不良诱惑远离违法犯罪【教学目标】一、情感态度价值观增强责任意识,树立正确、健康的生活态度。

二、能力提高学生明辨是非、独立摸索、自我操纵的能力,幸免违法犯罪。

三、知识明白违法行为和犯罪行为,认识违法犯罪的危害性,了解一样违法行为和犯罪行为之间的关系。

【教学重难点】一样违法与犯罪之间的关系【教学过程】新课导入教师:雷声轰鸣,大雨倾盆。

在那遥远的地点,是谁在哭泣?是谁在流泪?让迟志强的歌声把我们带进今天的课堂。

〔多媒体播放动画音乐«铁窗泪»〕教师:改革开放的大潮催生了物质富足、丰富多彩的生活,也夹杂着灯红酒绿、纸醉金迷的诱惑。

有多少花季青年在追求自由的过程中经不住不良诱惑而心灵扭曲,行为失范,甚至走向罪责的深潭。

我们必须明白,不同的行为会产生不同的后果,做错事后就要承担应有的责任,同样违法行为也要承担责任,犯罪行为还要受到刑法的惩治。

这节课就让我们一起来学习〝抵制不良诱惑,远离违法犯罪〞。

第一让我们进入今天学习的第一环节〝专门报道〞第一环节:专门报道〔课前预备:让学生收集有关青青年犯罪方面的资料〕报道员甲乙丙报道〔略〕教师:同学们,以上这一组组惊心动魄的数据在向我们传递一个什么样的信息?学生回答〔略〕教师:是的,同学们,我们必须明白幸免违法犯罪是行为的底线,也确实是讲我们的任何行为都要严格地限制在法律的范畴之内。

当我们的行为触犯了法律的时候,就要承担相应的责任。

那么什么是违法行为呢?〔板书:〈一〉含义〕让我们进入今天的第二环节〝热点追踪〞。

第二环节:热点追踪〔多媒体展现第一个◎第一个◆材料〕教师:请同学们认真阅读一下这那么材料,找一找社会青年刘某违法的事实是什么?学生回答〔略〕教师:刘某的违法事实,也确实是我们通常所讲的〝违法行为〞我国法律规定,作为乘客有上车买票,爱护车内环境,遵守车内秩序的义务;不得恶意辱骂他人,对他人进人身攻击,更不能在公共场合动手打人。

由此可见,刘某的行为触犯了法律,自然应受到惩处。

从此案例,我们能够得出:〔一〕〝违法行为〞是指不履行法律规定的义务或做出法律禁止的行为。

〔板书〕学生阅读第一个◎第一个◆第二个◇,了解违法行为。

讨论:在我们的社会生活中还有哪些行为是违法行为?学生回答〔略〕;教师适当板书〔选有代表性的〕。

教师:这些行为,按违反法律的类型,能够分为违反宪法的行为,违反刑法的行为,违反民法的行为,违反行政法的行为。

〔板书:〈二〉违法行为的分类/〔1〕按违反法律的类型/①违反宪法的行为/②违反刑法的行为/③违反民法的行为/④违反行政法的行为〕请将黑板上的行为作简单分类,完成表格〔略〕教师:违法行为,按社会危害性划分能够分为危害性较小的一样违法行为和严峻社会危害性的严峻违法行为〔即犯罪〕〔板书:〔2〕按社会危害性/①一样违法行为/②严峻违法行为=犯罪行为〕那么什么是犯罪呢?第三环节:今日讲法〔活动预备:以教材第一个◎第二个◆的案例为背景,教师选一名学生扮节目主持人,选两名律师扮演律师嘉宾,其他同学扮演观众〕表演〔略〕教师:感谢几为同学的杰出表演。

教师:什么是犯罪?〔板书:A.含义〕学生回答〔略〕教师:张某之因此被认定为犯罪是因为他的行为符合了犯罪的三个差不多特点。

那么犯罪的三个差不多特点是什么?〔板书:B.三个差不多特点〕学生回答〔略〕教师:这三大特点紧密相连,缺一不可,只有三个特点都具备了才能确定为犯罪。

教师过渡:通过刚刚的学习,我们明白了一样违法行为,犯罪行为,那么二者之间有一种什么样的关系呢?让我们进入今天的第四环节〝画中寻理〞第四环节:画中寻理〔多媒体展现教材第一个◎第三个◆的案例为背景的漫画〕教师:这是徐某逐步走向犯罪深潭的足迹。

徐某的一样违法行为有哪些?犯罪行为是什么?学生回答〔略〕教师引导学生去比较一样违法和犯罪的相同点与不同点。

教师:徐某一步步走向犯罪的过程,给我们的教训是什么?教师引导学生找出一样违法行为和犯罪的联系〔板书:一样违法行为和犯罪的相同点,不同点及联系〕课堂小结〔教师在总结的同时用多媒体同步展现〕看书、练习、检查【教学后记】本课力求表达了学生积极参与的新课程理念,同时针对初三的需要又注重知识的明白得与运用。

建议:导入要简短;表演抓重点;四类违法,适度拓展。