中国翻译发展史课件

- 格式:pdf

- 大小:3.73 MB

- 文档页数:20

Part 2 History of Translation有文字记载的翻译实践活动,远在公元前三千年就存在了。

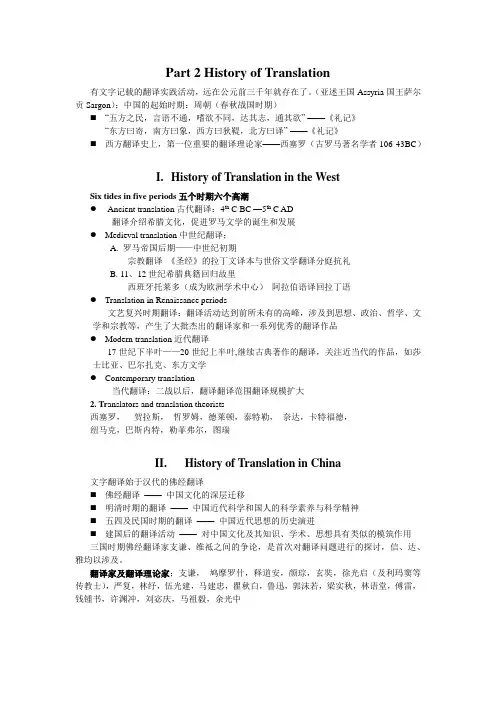

(亚述王国Assyria国王萨尔贡Sargon);中国的起始时期:周朝(春秋战国时期)⏹“五方之民,言语不通,嗜欲不同,达其志,通其欲” ——《礼记》“东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译” ——《礼记》⏹西方翻译史上,第一位重要的翻译理论家——西塞罗(古罗马著名学者106-43BC)I.History of Translation in the WestSix tides in five periods五个时期六个高潮●Ancient translation古代翻译:4th C BC —5th C AD翻译介绍希腊文化,促进罗马文学的诞生和发展●Medieval translation中世纪翻译;A. 罗马帝国后期——中世纪初期宗教翻译《圣经》的拉丁文译本与世俗文学翻译分庭抗礼B. 11、12世纪希腊典籍回归故里西班牙托莱多(成为欧洲学术中心)阿拉伯语译回拉丁语●Translation in Renaissance periods文艺复兴时期翻译:翻译活动达到前所未有的高峰,涉及到思想、政治、哲学、文学和宗教等,产生了大批杰出的翻译家和一系列优秀的翻译作品●Modern translation近代翻译17世纪下半叶——20世纪上半叶,继续古典著作的翻译,关注近当代的作品,如莎士比亚、巴尔扎克、东方文学●Contemporary translation当代翻译:二战以后,翻译翻译范围翻译规模扩大2. Tr anslators and translation theorists西塞罗,贺拉斯,哲罗姆,德莱顿,泰特勒,奈达,卡特福德,纽马克,巴斯内特,勒菲弗尔,图瑞II.History of Translation in China文字翻译始于汉代的佛经翻译⏹佛经翻译——中国文化的深层迁移⏹明清时期的翻译——中国近代科学和国人的科学素养与科学精神⏹五四及民国时期的翻译——中国近代思想的历史演进⏹建国后的翻译活动——对中国文化及其知识、学术、思想具有类似的模筑作用三国时期佛经翻译家支谦、维祗之间的争论,是首次对翻译问题进行的探讨,信、达、雅均以涉及。

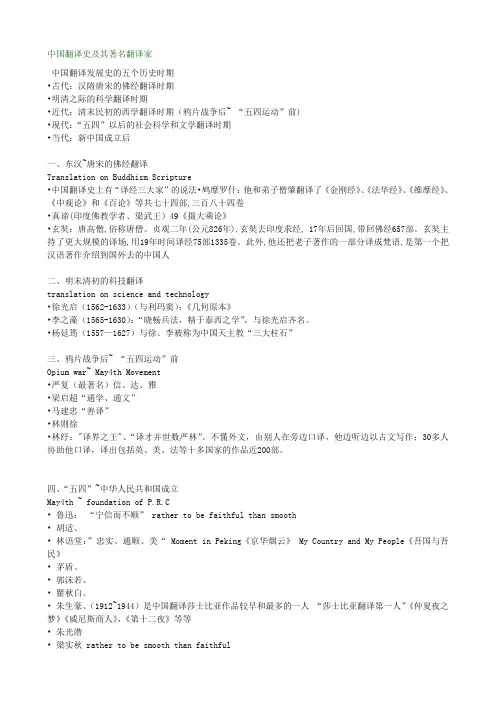

中国翻译史及其著名翻译家中国翻译发展史的五个历史时期•古代:汉隋唐宋的佛经翻译时期•明清之际的科学翻译时期•近代:清末民初的西学翻译时期(鸦片战争后~ “五四运动”前)•现代:“五四”以后的社会科学和文学翻译时期•当代:新中国成立后一、东汉~唐宋的佛经翻译Translation on Buddhism Scripture•中国翻译史上有“译经三大家”的说法•鸠摩罗什:他和弟子僧肇翻译了《金刚经》、《法华经》、《维摩经》、《中观论》和《百论》等共七十四部,三百八十四卷•真谛(印度佛教学者、梁武王)49《摄大乘论》•玄奘:唐高僧,俗称唐僧。

贞观二年(公元826年),玄奘去印度求经, 17年后回国,带回佛经657部。

玄奘主持了更大规模的译场,用19年时间译经75部1335卷。

此外,他还把老子著作的一部分译成梵语,是第一个把汉语著作介绍到国外去的中国人二、明末清初的科技翻译translation on science and technology•徐光启(1562-1633)(与利玛窦):《几何原本》•李之藻(1565-1630):“晓畅兵法,精于泰西之学”,与徐光启齐名。

•杨廷筠(1557—1627)与徐、李被称为中国天主教“三大柱石”三、鸦片战争后~ “五四运动”前Opium war~ May4th Movement•严复(最著名)信、达、雅•梁启超“通学、通文”•马建忠“善译”•林则徐•林纾:"译界之王"、“译才并世数严林”。

不懂外文,由别人在旁边口译,他边听边以古文写作;30多人协助他口译,译出包括英、美、法等十多国家的作品近200部。

四、“五四”~中华人民共和国成立May4th ~ foundation of P.R.C•鲁迅:“宁信而不顺” rather to be faithful than smooth•胡适、•林语堂:”忠实、通顺、美“ Moment in Peking《京华烟云》 My Country and My People《吾国与吾民》•茅盾、•郭沫若、•瞿秋白、•朱生豪、(1912~1944)是中国翻译莎士比亚作品较早和最多的一人“莎士比亚翻译第一人”《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》,《第十二夜》等等•朱光潜•梁实秋 rather to be smooth than faithful五、新中国成立以后(当代)•新中国成立初期:环境特殊、“一边倒”苏联著作•“文革”时期:翻译、出版领域,基本上成为一片荒漠•改革开放以来:翻译出版事业蓬勃发展,形成中国翻译史上又一次(第四次)翻译高潮。

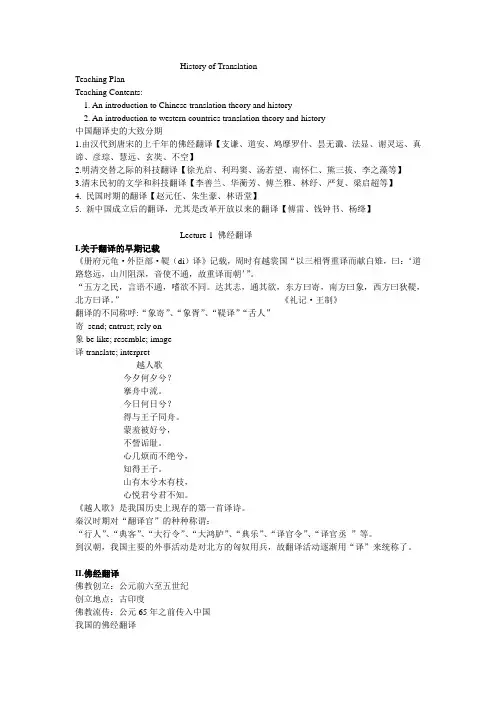

History of TranslationTeaching PlanTeaching Contents:1. An introduction to Chinese translation theory and history2. An introduction to western countries translation theory and history中国翻译史的大致分期1.由汉代到唐宋的上千年的佛经翻译【支谦、道安、鸠摩罗什、昙无谶、法显、谢灵运、真谛、彦琮、慧远、玄奘、不空】2.明清交替之际的科技翻译【徐光启、利玛窦、汤若望、南怀仁、熊三拔、李之藻等】3.清末民初的文学和科技翻译【李善兰、华蘅芳、傅兰雅、林纾、严复、梁启超等】4. 民国时期的翻译【赵元任、朱生豪、林语堂】5. 新中国成立后的翻译,尤其是改革开放以来的翻译【傅雷、钱钟书、杨绛】Lecture 1 佛经翻译I.关于翻译的早期记载《册府元龟·外臣部·鞮(di)译》记载,周时有越裳国“以三相胥重译而献白雉,曰:‘道路悠远,山川阻深,音使不通,故重译而朝’”。

“五方之民,言语不通,嗜欲不同。

达其志,通其欲,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。

”《礼记·王制》翻译的不同称呼:“象寄”、“象胥”、“鞮译”“舌人”寄send; entrust; rely on象be like; resemble; image译translate; interpret越人歌今夕何夕兮?搴舟中流。

今日何日兮?得与王子同舟。

蒙羞被好兮,不訾诟耻。

心几烦而不绝兮,知得王子。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

《越人歌》是我国历史上现存的第一首译诗。

秦汉时期对“翻译官”的种种称谓:“行人”、“典客”、“大行令”、“大鸿胪”、“典乐”、“译官令”、“译官丞”等。

到汉朝,我国主要的外事活动是对北方的匈奴用兵,故翻译活动逐渐用“译”来统称了。

《英汉翻译教程》第一章:我国翻译史简介我国的翻译事业有约两千多年的光辉历史。

早在公元前六年西汉哀帝时代,伊存到中国口传一些佛教经句,但还谈不上佛教的翻译。

佛经的翻译是在东汉桓帝建和两年(公元148年)开始的,译者是安世高,他是安息人(即波斯),他译了《安般守意经》等三十多部佛经。

过些时候,娄迦谶来中国,因为他是月支人,所以又称支娄迦谶。

他也译了十多部佛经,但文笔生硬,不易看懂,所以从那时起,大概就有直译和意译这个问题了。

他有个学生叫支亮,支亮又有个弟子叫支谦,他们三人号称“三支”,都是当时翻译佛经很有名的人。

就在那时,月支派里出现了一个叫竺法护的大翻译家,他译了175部佛经,对于佛法的流传贡献很大。

但这些翻译活动还只是民间私人事业。

到了符秦时代,释道安设置了“译场”,成了有组织的活动,他本人不懂梵文,惟恐失真,主张严格的直译,在这期间他请来了天竺人(即印度)鸠摩罗什,他全改以前群家的直古风格,主张“意译”,他的译著为我国翻译文学奠定了基础。

到南北朝时,一个叫真谛的印度佛教学者应梁武帝之聘来到中国,他译了49部经论,对中国佛教思想有较大影响。

从隋代(公元590年)起到唐代,是我国翻译事业高度发达的时期,隋代有个释彦琮,梵文造诣很深。

在他以后出现了古代翻译界的巨星玄奘(与上述鸠摩罗什、真谛一起号称我国佛经三大翻译家),他成为第一个把汉文著作向国外介绍的中国人,他自创了“新译”。

从明代万历年间到清代“清学”时期,佛经翻译呈现一片衰落现象,但却出现了以徐光启、林纾(琴南)、严复(又陵)等为代表的介绍西欧各国科学、文学、哲学的翻译家。

徐光启和意大利人利玛窦合作,翻译了欧几里得的《几何原本》、《测量法义》等书。

林纾和他的合伙人以口述笔记的方式译了160多部文学作品,其中最著名的有《巴黎茶花女遗事》、《黑奴吁天录》、《块肉余生记》、《王子复仇记》等。

严复是我国清末新兴资产阶级启蒙思想家(曾担任过北大校长),等到八国联军战役以后,他避居上海,搞翻译工作,他“曾查过汉晋六朝翻译佛经的方法”,破天荒第一次在《天演论·译例言》里正面提出了信达雅作为译事楷模。

中国翻译史简介我国的翻译史可上溯到西汉哀帝时代,差不多有两千年的历史。

我国翻译事业的发展大致经历了以下几个阶段:1.1第一阶段:东汉桓(huan)帝建和二年(公元一四八年)到南北朝,历经四百多年。

中国翻译史的一页是从翻译佛经时揭开的,译者是安世高,波斯(今伊朗)人,他译了《安般守意经》等三十多部佛经。

后来月支国(西域)人娄迦谶(chen)来中国,他译了十多部佛经。

支娄迦谶译笔生硬,读者不易看懂,所以从那时起,大概就有直译和意译这一类问题了。

他有个学生叫支亮,支亮有个弟子叫支谦,他们三人号称“三支”,都是当时翻译佛经很有名的人。

就在那时,月支派里还出现了一个名叫竺法护的大翻译家,他译了一百七十五部佛经,对于佛法的流传贡献很大。

这些翻译活动还只是民间行为。

到了符秦时代,翻译事业出现了一大进步,成为有组织的活动。

在释道安的主持下设置了译场。

道安自己不懂梵文,惟恐翻译失真,主张严格的直译,因此在他主持下翻译的《鞞(bi)婆沙》便是一字一句地翻译下来的。

道安在这期间请来了天竺(即印度)人鸠摩罗什。

鸠摩罗什考证了以前的佛经译者,批评了翻译的文体,检讨了翻译的方法。

他全改以前群家的古直风格,主张意译,改正了过去音译(transliteration)的弱点,并提倡译者署名。

再后来,一个名叫真谛的印度佛教学者来到中国,译了四十九部经论,对中国佛教思想有较大影响。

1.2第二阶段:从随代(公元五九O年)起到唐代,是我国翻译事业的鼎盛时期。

隋代历史较短,译者和译经都不多,其中有释彦琮(cong)(俗姓李,赵郡人)者,梵文造诣很深。

他对于翻译理论,曾有比较透彻的发挥,认为译者应该:(一)“诚心爱法,志愿益人,不惮久时”;(二)“襟(jin)抱平恕,器量虚融,不好专执”,(三)“耽于道术,澹(dan)于名利,不欲高炫”。

在他以后,出现了古代翻译界的巨星玄奘(与上述鸠摩罗什、真谛一起号称我国佛教三大翻译家)。

玄奘在唐太宗贞观二年(公元六二八年)出发去印度(天竺zhu)求经,十七年后才回国。

中国翻译史中国翻译史可以追溯到古代时期。

公元前3世纪到公元9世纪是中国历史上的汉朝和唐朝时期,是翻译史上的黄金时代。

在汉朝时期,汉武帝派遣张骞出使西域,与西域诸国建立了外交关系。

这促使了中国与外国之间的文化和学术交流。

随着这种交流,汉朝开始翻译外国文献。

最著名的翻译成果之一是《西京杂识》,它是从西域带回来的一部学术著作的译文。

这是中国历史上最早的著名翻译之一。

唐朝时期是中国翻译史上又一个重要时期。

唐朝是中国历史上最繁荣和开放的时期之一,吸引了许多外国文化和学术的引进。

唐朝皇帝自己也很重视翻译工作,在他的支持下,大量的外国文献被翻译成中文。

其中最重要的是佛教经典的翻译。

这些翻译工作为中国佛教的发展做出了重要贡献,并使佛教成为唐朝时期的主要宗教之一。

唐朝时期的翻译活动不仅在佛教方面取得了巨大成功,还在其他领域也有重要的贡献。

中国翻译学的奠基人之一魏晋时期的孔安国曾说:“不译不经,不经不广。

”唐朝时期的翻译家也奉行这一原则,在翻译外国著作时,他们注重传播外国知识,丰富中国文化。

他们尽力使译文忠实于原作,并尽力使译文易于理解和接受。

随着时间的推移,中国的翻译活动越来越多样化。

宋朝、元朝和明朝等后期的翻译活动在文学、历史、法律、医学等各个领域都取得了重要成就。

这些跨领域的翻译活动丰富了中国文化,并促进了中国与外国之间的交流和互动。

到了近代,随着中国的现代化进程,翻译工作变得更加重要。

中国的翻译家开始关注国际新闻、学术著作和商业文献的翻译。

中国的外交政策也加强了对外语培训和翻译工作的重视。

这一时期的翻译工作极大地改变了中国的文化和社会。

总的来说,中国翻译史是一个丰富多样的历史过程,经历了多个时期的发展和变化。

从古代的汉朝和唐朝,到近代的现代化进程,翻译工作一直扮演着重要的角色,促进了中国与外国之间的文化交流,丰富了中国的文化传统。