论中国古代城市形成的三个阶段

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:7

中国城建史1、形成固定居民点:伴随着人类社会的第一次社会大分工,即农业从畜牧业中分离出来,农业的出现形成了固定居民点。

2、原始的居住形式:原始的居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑等。

穴居巢居时间长,后逐渐发展成半穴居及地面建筑。

3、城市的产生:城市本身的含义就包括城与市双重意义:城是一种防御性的构筑物;市是交换的场所。

因此城市的出现应该具有商品经济以及防御功能的双重特征。

城市是伴随着私有制和阶级产生的。

不规则城市代表:港口城市泉州,南京。

4、最早的城市遗址:商城(郑州):是我国目前发现的最早的城市遗址。

郑州商城包括城外郊区在内总面积达25平方公里的古代大城。

城市平面近似方形。

城墙为夯土墙,又厚又高。

城市内外有宫殿、居民住宅区、制骨、制陶、铸铁等手工业作坊、农民居民点及墓葬区。

发现商城住宅,墙体为版筑。

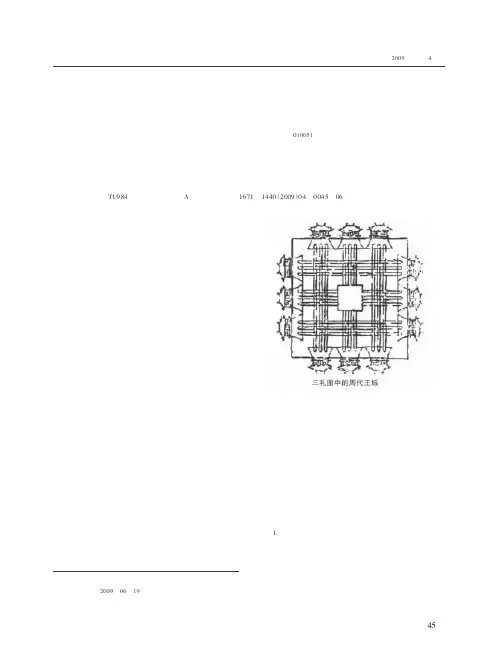

5、周王城想象图(p13),解释意思“匠人营国·······”:《周礼:考工记》中曾记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。

意思:建筑师丈量土地及建设城市,每边长九里,每边开三个门,城内有九条直街,九条横街(也可能是有三条南北向三条东西向主要干道,每条干道由三条并列的道路组成),为车轨的九倍(可并排走三辆车),左边为祖庙,右边为社稷坛,前朝后市,市与朝各方百步。

6、都城城与廓关系:都城一般都有城与廓之分:有的相重,如齐临淄;有的内外两重,如鲁国都城;有的并列,如燕下都与赵邯郸。

城为贵族王宫,廓为一般市民住宅,城中一般都有王宫,修筑在人工夯筑的高台上,目的是防卫及显示其威严。

7、汉长安的规划特点:1、总体采用“前朝后市”的规划格局,政治活动中心位于中、南部,市、民间手工作坊和闾里集中在城北。

2、“市北”格局不仅足以发展城内外交换活动,还可以连结渭北各经济中心,延伸经济活动。

3、革新了旧的择中立宫传统,运用“高”、“大”、“多”为贵的封建礼制等级观念,表达帝都尊严特性。

中国建筑史网络课答案一、中国古建发展阶段中国古代建筑经历了原始社会、奴隶社会、封建社会三个历史阶段,其中封建社会是形成的主要阶段。

1.原始社会:建筑发展极为缓慢,穴居、巢居、地面房屋、原始木架建筑;满足最基本的居住和公共活动。

1)《孟子•滕文公》:“下者为巢,上者为营窟。

”“下”是指低是指低湿之地;“上”是指低是指高地。

因此有人推测,巢居是地势低洼气候潮湿而多虫蛇的地区采用过的一种原始居住方式。

地势高亢地区则营造穴居。

2)我国大约在六七千年前,具有代表性的营建方式主要有两种:一种是长江流域多水地区所见的干阑式建筑,另一种是黄河流域的木骨泥墙房屋。

2.奴隶社会:青铜工具的使用,出现了宏伟的都城、宫殿、宗庙、陵墓;以夯土墙和木构架为主体;后期出现瓦屋彩绘的豪华宫殿。

夏:1)河南偃师二里头遗址一号宫殿建筑遗址是至今发现的我国最早的规模较大的木架夯土建筑和庭院实例。

商:1)有了文字记载的历史——甲骨文(中国最早的文字)。

手工业发达,尤其青铜工艺达到了相当纯熟的程度。

2)殷墟:商后期都城遗址,在今安阳小屯一带。

是商后最一个都城,是甲骨文的发源地。

西周:1)城市规模上按诸侯级别分类,是我国城市建设的第一次高潮时期。

2)发明了瓦。

瓦的出现是中国古代建筑的重要进步,使西周建筑从茅茨土阶的简陋状态进入到了比较高级的阶段。

3)西周最具代表性的建筑遗址——陕西岐山凤雏村早周遗址,是我国已知最早、最严整的四合院实例。

4)最早的城市规划理论《周礼•考工记》:“匠人营国、方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

”(理解其含义)春秋:1)高台榭、美宫室2)瓦普遍应用3)开始使用砖4)鲁班5)建筑色彩、装饰3.封建社会:中国古代建筑逐步形成了一种成熟、独特的体系。

不论在城市规划、建筑群布局、园林、民居等方面,还是建筑空间处理、建筑艺术与材料结构方面,其设计方法、施工技术等,都有卓越的创造和贡献。

战国:1)城市建设的高潮:齐都临淄、楚都鄢郢、赵都邯郸、魏都大梁、秦都咸阳、鲁都曲阜、宋都商丘等。

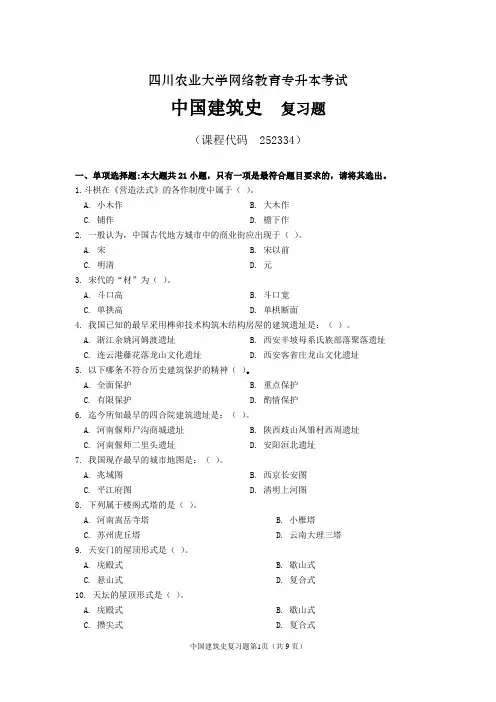

四川农业大学网络教育专升本考试中国建筑史复习题(课程代码 252334)一、单项选择题:本大题共21小题,只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1.斗栱在《营造法式》的各作制度中属于()。

A. 小木作B. 大木作C. 铺作D. 檐下作2. 一般认为,中国古代地方城市中的商业街应出现于()。

A. 宋B. 宋以前C. 明清D. 元3. 宋代的“材”为()。

A. 斗口高B. 斗口宽C. 单拱高D. 单栱断面4. 我国已知的最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的建筑遗址是:()。

A. 浙江余姚河姆渡遗址B. 西安半坡母系氏族部落聚落遗址C. 连云港藤花落龙山文化遗址D. 西安客省庄龙山文化遗址5. 以下哪条不符合历史建筑保护的精神()。

A. 全面保护B. 重点保护C. 有限保护D. 酌情保护6. 迄今所知最早的四合院建筑遗址是:()。

A. 河南偃师尸沟商城遗址B. 陕西歧山凤雏村西周遗址C. 河南偃师二里头遗址D. 安阳洹北遗址7. 我国现存最早的城市地图是:()。

A. 兆域图B. 西京长安图C. 平江府图D. 清明上河图8. 下列属于楼阁式塔的是()。

A. 河南嵩岳寺塔B. 小雁塔C. 苏州虎丘塔D. 云南大理三塔9. 天安门的屋顶形式是()。

A. 庑殿式B. 歇山式C. 悬山式D. 复合式10. 天坛的屋顶形式是()。

A. 庑殿式B. 歇山式C. 攒尖式D. 复合式11. 《营造法式》的成书年代:()。

A. 唐代B. 宋代C. 明代D. 清代12. 以下哪一位是中国古代造园专著的作者:()。

A. 李渔B. 计成C. 张南恒D. 戈裕良13. 《营造法式》中规定材等分为几等:()。

A. 六等B. 八等C. 九等D. 十一等14. 《营造法式》中规定的“侧脚”指的是:()。

A. 山墙向内侧倾斜B. 外檐柱向内倾斜C. 檐柱由当心间向两端逐间升高D. 即“移柱法”15. 原始社会晚期黄河流域最具代表性的建筑类型是:()。

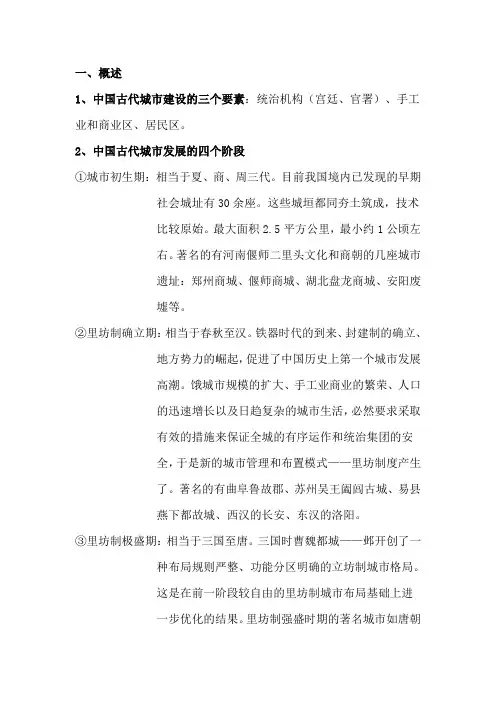

一、概述1、中国古代城市建设的三个要素:统治机构(宫廷、官署)、手工业和商业区、居民区。

2、中国古代城市发展的四个阶段①城市初生期:相当于夏、商、周三代。

目前我国境内已发现的早期社会城址有30余座。

这些城垣都同夯土筑成,技术比较原始。

最大面积2.5平方公里,最小约1公顷左右。

著名的有河南偃师二里头文化和商朝的几座城市遗址:郑州商城、偃师商城、湖北盘龙商城、安阳废墟等。

②里坊制确立期:相当于春秋至汉。

铁器时代的到来、封建制的确立、地方势力的崛起,促进了中国历史上第一个城市发展高潮。

饿城市规模的扩大、手工业商业的繁荣、人口的迅速增长以及日趋复杂的城市生活,必然要求采取有效的措施来保证全城的有序运作和统治集团的安全,于是新的城市管理和布置模式——里坊制度产生了。

著名的有曲阜鲁故郡、苏州吴王阖闾古城、易县燕下都故城、西汉的长安、东汉的洛阳。

③里坊制极盛期:相当于三国至唐。

三国时曹魏都城——邺开创了一种布局规则严整、功能分区明确的立坊制城市格局。

这是在前一阶段较自由的里坊制城市布局基础上进一步优化的结果。

里坊制强盛时期的著名城市如唐朝的长安城。

为这类城市建筑的典范。

但到后期,管制已有所放松。

④开放式街市区:即宋朝以后的城市模式。

在唐末一些城市开始突破里坊制的基础上,北宋都城汴梁也取消了夜禁和里坊制。

于是在中国历史上沿用了1500多年的这种城市模式正式宣告消亡,代之而起的是开放式的城市格局。

3、中国古代都城建设的模式有三种类型第一类是新建城市。

即原来没有基础,基本上是平地而起。

这种情况主要在早期,如先秦时期许多诸侯城和王城。

第二类是依靠旧城建设新城。

汉以后的都城较多采用这种办法,如西汉初年秦咸阳旧城,并利用部分旧离宫建造长安新城;隋初紧靠西汉至后周的旧都在其东南建造大兴城;元朝旁倚金中都旧城在其北侧建造新城大都等。

第三类是在旧城基础上扩建。

如明初南京和北京,都属这一类型。

其优点是能充分利用旧城的基础,为新都服务,投入少而收获快。

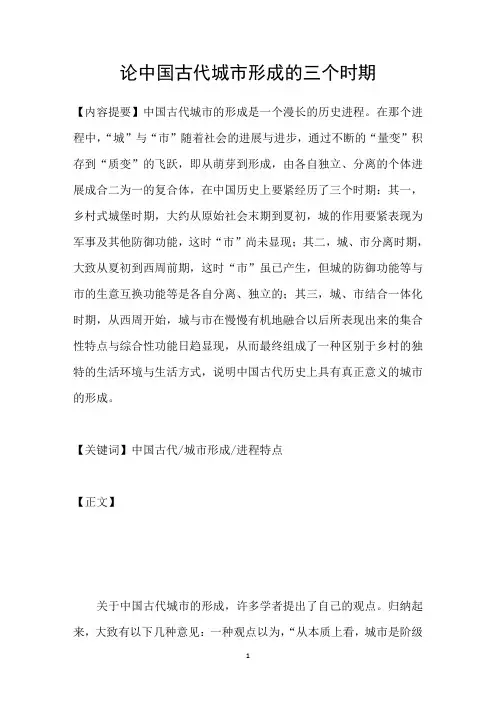

论中国古代城市形成的三个时期【内容提要】中国古代城市的形成是一个漫长的历史进程。

在那个进程中,“城”与“市”随着社会的进展与进步,通过不断的“量变”积存到“质变”的飞跃,即从萌芽到形成,由各自独立、分离的个体进展成合二为一的复合体,在中国历史上要紧经历了三个时期:其一,乡村式城堡时期,大约从原始社会末期到夏初,城的作用要紧表现为军事及其他防御功能,这时“市”尚未显现;其二,城、市分离时期,大致从夏初到西周前期,这时“市”虽已产生,但城的防御功能等与市的生意互换功能等是各自分离、独立的;其三,城、市结合一体化时期,从西周开始,城与市在慢慢有机地融合以后所表现出来的集合性特点与综合性功能日趋显现,从而最终组成了一种区别于乡村的独特的生活环境与生活方式,说明中国古代历史上具有真正意义的城市的形成。

【关键词】中国古代/城市形成/进程特点【正文】关于中国古代城市的形成,许多学者提出了自己的观点。

归纳起来,大致有以下几种意见:一种观点以为,“从本质上看,城市是阶级社会的产物,它是统治阶级——奴隶主、封建主——用以压迫被统治阶级的一种工具。

”并以为:夏代“是古代城市开始时期”。

“‘夏鲧作城’,虽是一种传奇,可是揆诸那时社会经济的进展状况,那个传奇却是与实际相符合的。

”同时还指出:“由于社会生产力进展的限制,周以前的城市仍是不多的。

中国古代城市的大量兴起,主若是在封建时期。

”〔1〕另一种观点那么以为:“在文明时期之前城市和乡村的对立早已存在”,“我国古代城市的显现应该在原始社会后期。

”〔2〕另外,还有学者那么以为:“我国的城,最初见于早商时期”〔3〕;有的说:“邑在殷末已在成立进程中”〔4〕;有的说中国古代都市“周朝始有之”〔5〕;也有人以为:我国古代“完全意义上的城市兴起,从春秋初年开始”〔6〕。

上述有关中国古代城市形成的时刻什么缘故存在着如此大的不同呢?咱们以为:其关键就在于对“城市”概念的明白得与认定有较大的出入。

论中国古代城市规划发展对现代城市规划发展的影响文/王子恒谁能够想象得到,我所站的这片土地的城市,在一千多年前的唐代,仅其宫城面积便是现在的北京紫禁城的六倍之多呢······————题记中国古代城市规划的发展春秋时期的齐国官书《考工记》中这样写道:“天有时,地有气,工有巧,材有美。

合此四者,然后可以为良······”由此可见,古人对天地万物深刻的理解全在于和谐二字,不管是最早有记载的西周洛邑,还是后来的明清北京,纵横上下数千年,无不贯穿着和谐的理念,即天人合一的思想,克己复礼的观念。

而《考工记》中也提出了中国古代城市构成的十大基本要素:1、道路系统(此为古代城市的骨架)2、防御设施(例如城垣及壕沟)3、宫殿区(包括宫室及官署)4、祭祀坛庙区5、宗教寺院区6、园林区7、仓库区8、手工业区9、商业区10、居住区。

《说文解字》中对“城”的解释是“用以盛民也”,对“市”的解释是“买卖之所也”,从中不难看出,城与市是密不可分的关系。

事物是在不断地运动变化发展的,而这种运动变化发展注定是漫长的。

因此,中国古代城市的发展经历了漫长的过程。

然而,不管怎样地漫长,史学界都普遍认为中国古代城市经历了三大阶段:第一阶段:乡村式城堡阶段。

这个阶段大约从原始社会末期到夏初,这时还尚未出现市,而城的作用也主要表现在军事战争方面。

第二阶段:城与市分离阶段。

这个阶段大致从夏初到西周前期。

这时候已经产生了市,但出于战争的频繁,彼此之间还是处于分离阶段,也就是说,城与市在这个阶段是彼此独立的。

第三阶段:城与市融合阶段。

西周以后,社会经济发展到了一定程度以后,彼此分离的城与市已经不能够满足社会的需要而逐渐融合,而城与市逐渐融合以后表现出来的优越性日益明显,直到明清时期的北京,已经可以说是汇集了古代城市的精华,对中国古代城市可以说是做了一个总结。

中国城市的历史演变与城市文化的形成随着人们生活水平的不断提高,城市已经成为了中国发展的重要标志。

城市不仅是经济和文化的中心,也是人们生活的重要场所。

在中国历史上,城市的发展经历了不同的阶段,并且城市文化也逐渐形成。

本文将探讨中国城市的历史演变和城市文化的形成。

第一阶段:古代城市的形成在中国历史上,从商周时期(公元前16世纪-公元前256年)开始,城市开始出现。

这些城市通常都在大河流域,如长江和黄河流域,特别是在东部地区。

这些城市不仅是商业中心,也是政治和文化中心。

在这些城市中,建筑和城市规划开始发展,如对城墙的修建、宫殿和公共建筑。

这些城市也是封建王朝的中心地区,各种文化活动比较繁荣,如书法、绘画、音乐和戏剧等。

第二阶段:封建城市的发展在中国封建王朝时期,城市规模不断扩大。

许多城市如南京、北京、杭州、苏州等成为了重要的文化和商业中心。

这些城市的形象也逐渐得到改善,城市中心的建筑和街道布局也在改善。

在这些城市中,建立了许多文化和学术机构,这些机构成为了中国文化的重要载体。

第三阶段:现代城市的形成随着时代的变迁和现代化进程的发展,中国城市的面貌经历了巨大的变化。

从20世纪初到20世纪30年代,许多城市如上海、广州、天津、重庆等成为了中国的商业和文化中心。

城市中心建筑开始出现现代化的特征,摩天大楼、公共交通等设施开始被引入。

同时,工业化也在中国的城市中开始发展,城市的规模不断扩大。

第四阶段:当代城市的发展当前,中国的城市正在发生着巨大的变化。

各种现代化和科技化的设施和建筑被引入,城市功能不断完善。

许多城市成为了国际化的贸易和金融中心,如北京、上海、深圳等大城市。

城市的美化和基础设施建设也不断加强,如园林绿化、地铁建设等。

城市型态的多样化和产业的多元化也是当前城市发展重要趋势之一。

城市文化的形成随着城市的发展,城市文化也开始逐渐形成。

城市文化是城市人类活动的总和,包括城市规划建设、历史文化遗产、城市特色产品和文化活动。

中国城市的特点作者:李零来源:《月读》2017年第08期中国古代文明是个城市、金属、文字三大要素俱全的文明。

这三大要素,年代最早,体系最完备,成就最突出,当属城市。

中国的城市是从中国早期的农业定居点发展而来。

新石器时代的考古发掘地点,画在地图上,密密麻麻,就是这些定居点。

中国的城市,龙山时期,遍地开花;商周时期,初具规模;春秋战国,形成体系;经过秦汉,大体定型。

秦汉以后的中国,城市的数量和规模没有太大变化,以至后来的地方志,可以在同一个州县下,历述其沿革,一代一代排下来讲。

中国的筑城体系有八大特点,可以总结一下。

一、我国城市,城比市更突出现代汉语的“城市”,见于古书,本来是个合成词,“城”是城墙,“市”是市场。

古人使用这个词,总是把“城”放在前面,“市”放在后面,这很有意思。

我国城市,传统意义上的城市,宫殿也好,坛庙也好,市场也好,民居也好,所有建筑都围在城里,“市”是围在“城”里。

我们心目中的城市,从一开始就是指有城墙的城市。

城墙,各国都有,但中国最突出。

我国城市,不但外面有墙,里面的坊巷也有墙,哪怕很小的城邑,甚至村镇,都有墙。

这和欧洲的传统不一样。

欧洲各国的城市(city),多半指村(village)、镇(town)以上,人口比较多、规模比较大的定居点。

这种城市,除了国家首都(capital),除了军事要塞(fort)和贵族城堡(castle),不一定有墙。

现代城市更是如此,往往一马平川,拔地而起,有个楼群,楼群周围没有墙。

它们的城市更强调“市”,和我国相反。

二、我国城市,军事功能很突出城市是个复杂的中心,既是经济中心,也是政治中心,或宗教中心,各国的城市,差不多都是如此,但我国的城市,军事功能很突出,这点不容忽略。

我国,历史上战争很多,内战多,外战也多,规模之大,死伤之众,世界上罕有其匹,特别是农业民族和游牧民族之间的战争,对我国影响尤大。

城市是定居农业的发明,但不是农业民族单方面的发明。

中国古代城市与城市化进程中国古代城市的兴起与发展是中国古代文明进程的重要组成部分,同时也对中国历史与文化产生了深远影响。

城市作为人类社会的中心,是经济、政治、文化交流的重要场所,其形成和发展不仅仅是简单的人口聚集,更是一个涉及社会、经济、政治等多个因素的复杂过程。

本文将从城市的起源、发展和演变三个方面来探讨中国古代城市与城市化进程。

一、城市的起源中国古代城市的起源可以追溯到新石器时代晚期的仰韶文化。

当时的城市是以农业生产为基础,人们开始从采集生活方式逐渐转向农业生产,形成了一定的定居点。

这些定居点逐渐发展成为相对独立的聚落,具备了城市的一些特征,如城墙、宫殿和市场等。

随着农业的发展和人口的增长,城市的规模逐渐扩大。

商周时期,中国出现了第一个真正的都城——洛阳,标志着中国城市的进一步发展。

洛阳成为了政治、经济和文化的中心,城市内有宏伟的宫殿、庙宇和市场,人口众多,商业繁荣。

二、城市的发展中国古代城市的发展与周边地区的经济状况密切相关。

在农业生产和商业交流的推动下,城市逐渐成为经济中心。

秦汉时期,中国的城市化进程达到了一个新的高度。

西汉时期的长安,东汉时期的洛阳和建业(今南京),以及隋唐时期的长安,都成为了重要的城市,并推动了周边地区的经济繁荣。

在城市的发展过程中,交通对城市的发展起到了重要的推动作用。

古代交通主要依靠水路和陆路,而随着运河和道路的修建,交通更加便利,进一步促进了城市化进程。

同时,城市内部的市场也起到了重要的作用,成为商业交流和商品交易的中心。

三、城市的演变中国古代城市的演变可以分为政治、经济和文化三个方面。

在政治演变方面,城市由最初的定居点发展成为行政中心。

不同朝代的统治者都将城市作为政治权力的象征,并在城市中修建了宫殿和行宫。

同时,城市也成为了政府的组织和管理中心,行政机构、审判机构等都集中在城市内。

在经济演变方面,城市成为了商品交换和商业活动的中心。

作为集中人口和资源的地方,城市的商业活动十分繁荣。

中国建筑史(第六版)中国古代建筑史复习资料第一章中国古代建筑发展概况一、中国古代建筑概况1、我国古代建筑具有卓越的成就和独特的风格,在世界建筑史上占有重要的地位。

2、我国古代建筑经历了原始社会、奴隶社会、封建社会三个历史阶段,其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段。

3、中国古代建筑在城市规划、建筑群组织、园林设计、民居、建筑空间处理、建筑艺术与材料结构的和谐统一、设计方法、施工技术等方面有卓越的创造,形成一种成熟、独特的体系。

二、中国古建发展阶段1、原始社会阶段(六、七千年前—公元前21世纪)原始社会阶段是建筑形成的初期。

历经原始人群阶段,母系社会—仰韶文化,父系社会—龙山文化。

2、奴隶社会阶段(公元前1世纪—公元前476年)奴隶社会标志着人类文明的开始。

我国大规模的建筑活动是从奴隶社会开始的。

这个时期城市、宫殿建筑从产生到发展。

奴隶社会经历了夏、商、周、春秋。

我国奴隶社会建筑特点:(1)城市、宫殿、陵墓建筑形成并在平面布局上已形成了均衡对称(2)、形成了木构架外观形式及固有特征(3)、建筑制度、工官制度建立(4)、建筑施工方法上的手段五法:“矩定方、规定圆、绳定直、水定平、垂定正。

”(5)、建筑材料:瓦、砖3、封建社会阶段(公元前475年—公元1911年)(前期)战国、秦、汉、三国、两晋、南北朝封建社会前期建筑在奴隶社会的基础上进一步发展,尤其是城市、宫殿建筑,并且园林建筑、佛教建筑出现。

(中期)隋、唐、五代十国、宋(辽、金)隋唐至宋是我国封建社会的鼎盛时期,也是我国古代建筑的成熟时期,无论在城市建设、木架建筑、砖石建筑、建筑装饰、设计和施工技术方面都有巨大发展。

(后期)元、明、清我国封建社会的晚期,政治、经济、文化发展较迟缓,各时期建筑发展虽缓慢、但均有所进步。

各朝代概况商特征:商朝是我国奴隶社会大发展时期,是中华民族形成阶段。

主要成就:1、甲骨文2、青铜器3、木构建筑、夯土技术城市遗址:1、成汤都城—西亳2、郑州商城3、湖北武汉黄陂县盘龙城4、殷墟—河南安阳小屯村宫殿遗址:1、河南偃师二里头早商宫殿遗址这是我国至今发现最早的规模较大、较规整的木架夯土建筑和庭院的实例,表示中国传统的院落建筑群开始定型。

《中国建筑史》总复习一、填空题中国建筑史共分为古代建筑、近代建筑和现代建筑等三部分。

1.中国原始社会的建筑起源主有两种:一种是长江流域多水地区由鸟巢发展而来的干阑式建筑;另一种是黄河流域由穴居发展而来的木骨泥墙房屋。

P153. 瓦的发现是西周在建筑上的突出成就,使西周建筑脱离了“茅茨土阶”的简陋状态。

P224. 中国木构建筑中后世常见的两种木架结构形式即穿斗式和抬梁式,是代出现的 P285. 中国佛教建筑的三种常见的形式是佛塔、佛寺和石窟。

P316. 隋代留下的建筑物有著名的河北赵县赵州桥,它是世界上最早出现的敞肩拱桥,大拱由28 道石券并列而成,跨度达37米。

P357. 唐代的砖塔有楼阁式、密檐式与单层塔等三种。

其中西安小雁塔(唐代留下)是砖石塔中的一种,它属密檐式式的砖塔。

P378. ≪营造法式≫是我国古代最完整的建筑技术书籍,它是北宋代将作监李诫所著的。

P399. 河北定县开元寺料敌塔,高达84米,是宋代时最高的一座砖石塔。

P41 10.我国现在最早的一座琉璃塔是在砖砌塔身外加砌了一层铁色琉璃面砖作外皮,它是河南开封佑国寺塔。

P4111.中国古代都城建设主要有三种模式,第一类是新建城市;第二类是依靠旧城建设新城;第三类是在旧城基础上扩建。

P5312.隋大兴与唐长安的城市布局大体相同,唐长安是在隋大兴的基础上发展而来的,基本沿用隋的城市布局,只是主要宫殿往东北移至大明宫。

P60 13.窑洞主有靠山窑、平地窑、和锢窑等三种常见形式。

其中第三种是用金属溶液填塞窑洞的空隙而成。

14.四合院通常有内、外院之分,内院是家庭活动的地方,它以位于中轴线上的垂花门界分内外。

大门方向一般朝东南向(巽位)。

P9115.干阑式住宅通常由晒台、楼柱、楼顶和火堂四个基本要素所构成。

16.客家土楼主有圆楼和方楼两种,通常高4层(或以上),一般一、二层为厨房和牲畜圈,三、四层为住房,而一、二层对外是不开窗的。

17.碉楼外观的显著特征是石墙和木窗。

论中国古代城市形成的三个阶段关于中国古代城市的形成,许多学者提出了自己的看法。

归纳起来,大致有以下几种意见:一种观点认为,“从本质上看,城市是阶级社会的产物,它是统治阶级——奴隶主、封建主——用以压迫被统治阶级的一种工具。

”并认为:夏代“是古代城市开始时期”。

“…夏鲧作城‟,虽是一种传说,但是揆诸当时社会经济的发展状况,这个传说却是与实际相符合的。

”同时还指出:“由于社会生产力发展的限制,周以前的城市还是不多的。

中国古代城市的大量兴起,主要是在封建时代。

”〔1〕另一种观点则认为:“在文明时代之前城市和乡村的对立早已存在”,“我国古代城市的出现应该在原始社会后期。

”〔2〕此外,还有学者则认为:“我国的城,最初见于早商时代”〔3〕;有的说:“邑在殷末已在成立过程中”〔4〕;有的说中国古代都市“周代始有之”〔5〕;也有人认为:我国古代“完全意义上的城市兴起,从春秋初年开始”〔6〕。

上述有关中国古代城市形成的时间为什么存在着如此大的差异呢?我们认为:其关键就在于对“城市”概念的理解与认定有较大的出入。

事实上,在探讨城市的历史时能否有一个科学、明确而大致相同的概念,是客观地揭示城市起源、尤其是中国古代城市形成的基本前提条件。

众所周知,世界上的任何事物都有一个发生、发展、定型的渐进变化过程。

城市的产生也是如此。

中国古代城市的形成,就经历了一个漫长的由“量变”到“质变”的历史时期。

一般说来,城市是社会发展到一定历史阶段的产物。

从本质上讲,城市主要是就其政治、经济和文化的作用而言,尤其是指一种不同于乡村生活方式的经济生活。

因此,城市的本质特征既不与“城”相同,绝不是专指城墙建筑;也与“市”相区别,不仅仅是商品交换的场所。

但从其基本特点来看,它又与“城”和“市”有内在的联系。

正如马克思所指出的:“真正的城市只是在特别适宜于对外贸易的地方才形成起来。

”〔7〕因此,他还进一步指出:“真正的城市存在本身和那些简单的许多独立家庭当然有所区别,这里全体不是部分的简单总和。

”〔8〕很明显,马克思所指的“真正的城市”,其标志是通过其特有的不同于乡村的经济生活方式表现出来的。

可以认为,中国古代的城市形式,必须基本满足下列四个基本要素,才能称得上是真正意义上的城市,即:有环绕居民区能够起防御作用的墙垣设施;有相对集中的非农业人口;有进行经常性的商品交换的场所;在地域上具有一定的政治、经济中心作用。

在这几个要素中,由于社会的进步和科学技术的发达,城墙对于现代城市来讲,虽然是可有可无,但对中国古代城市而言,则是不可或缺的。

它是在一定历史条件下维护城市生存、发展的必要条件之一。

根据古今城市的本质和特点来看,可以认定:城市是一个人口集中、非农业各类产业发达、居民以非农业人口为主的地区,通常是周围地区的政治、经济、交通与文化的中心。

在中国古代,传统的城市还以四周环绕有城墙为其基本的标志。

如果说,这个“城市”概念从其内涵与外延来讲,是基本上反映了城市的本质和特点而较客观、科学的话,那么这样的城市在中国历史上是什么时候形成的,又是怎样形成的呢?根据我国古代社会发展的史实所表现的情况看,我们认为:城市,作为社会生产力发展到一定历史阶段的产物,它从萌芽到形成,即城与市有机地结合为真正意义上的城市诞生,在历史上主要经历了三个阶段:其一,乡村式城堡阶段,大约从原始社会末期到夏初,城的作用主要表现为军事及其他防御功能;其二,城、市分离阶段,大致从夏初到西周前期,城的政治功能等与市的经济功能等是各自分离、独立的;其三,城、市结合一体化阶段,从西周开始,城与市在逐渐有机地结合以后所表现出的集合性特点与综合性功能日益显现。

在此,需要着重指出的是:城、城堡、城邑、都邑这些相对的单概念与城市这个复合概念完全不同,不仅其形成过程中在时间上表现为先后不一,而且更重要的是这两个不同的地理实体存在着明显的“质”的差异。

一、乡村式城堡阶段中国古代历史上的城堡阶段,大致是指从原始社会末期军事部落联盟间发生战争至夏代前期。

它既是文明曙光初现时野蛮人掠夺性战争的产物,又是原始人类长期同自然界斗争的结果之一。

这种乡村式的城堡,在中国古代历史文献中多称作“城”或“城邑”等。

关于“城”的概念,《说文解字》载:“城,以盛民也。

”清段玉裁注曰:“言盛者,如黍稷之在器中也。

”〔9〕《释名》也说:“城,盛也。

盛受国都也。

”晋崔豹更是明确地指出:“城者,盛也,所以盛受大物也。

”〔10〕这些虽然是从城的作用来解释城的含意,但都反映出城是一种特殊的防御设施。

它的产生,其最初的动机完全是为了防御上的需要。

故《墨子·七患》中说:“城者,所以自守也。

”可以说,这种概括性的解释是相当恰当的、符合史实的。

既然当时城的主要功能体现在防御方面,因此,它必须首先具备防御的设施——城墙。

这在古代科学技术不甚发达的条件下,难以逾越的城墙,自然就成为城的最主要的标志。

在人们看来,只要有了城墙,城才有了防御的屏障,其防御功能才能得到体现。

当城中居民遭遇人为或自然灾害时,才能充当其城堡的作用。

著名史学家郭沫若认为:“从原始社会到奴隶社会之间,有一个过渡时期。

在我国历史上,这个时期可以溯源到传说中的黄帝时代,经尧、舜、禹直到夏代前期,持续了数百年之久。

”〔11〕从我国当时的历史条件来看,这一时期正是部落联盟阶段。

这时由于社会经济的发展,不仅产生了乡村固定居民点,而且产品的剩余、增多等导致了各部落联盟间相互发生战争,如黄帝和蚩尤、黄帝与炎帝之战。

在战争中为了防御敌人,保存自己,同时为了抵抗、预防自然界中野兽与洪水等的侵害,人们开始在较为集中的居民点,即驻地周围筑起简陋的夯土墙垣,或是在居住地周围挖出一定宽度和深度的壕沟,同时用沟里返到地面的土筑成一道坚固的土墙。

另外,也有些较大的居民点或部落联盟中心在其周围修筑出质量更好,形式更复杂的城墙。

至此,最原始的乡村式城堡就开始出现了。

这种城堡的产生,可以从我国古代大量历史传说和文献记载中得到印证。

《轩辕本纪》载:“黄帝筑城邑,造五城。

”《黄帝内传》曰:“帝既杀蚩尤,因之筑城。

”除“黄帝筑城说”以外,还有“夏鲧造城说”。

据载:“尧听四岳言,鲧曰:…帝遭天灾,厥黎不康‟。

乃筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也。

”〔12〕《吕氏春秋·君守篇》也有:“夏鲧作城”,《淮南子》中也有“昔者夏鲧作三仞之城”的记载。

《管子》也说:“夏人之王,……民乃知城郭门宫闾室之筑。

”这种城,显然是指简陋的城堡建筑。

因为除了其有关城墙的记载外,其他资料所反映的多与以农耕为主而定居的乡村毫无二致。

不仅如此,中国历史上这种乡村式城堡阶段的存在还可以从已取得的考古发掘的材料得到证实。

龙山文化中城子崖、登封王城岗、淮阳平粮台等遗址中就发现有夯土城墙、城堡等距今约4200年左右的遗迹。

早在30年代初,我国考古工作者在山东章丘发掘龙山文化遗址时,就在城子崖发现一个围绕遗址南北长约450米,东西宽约390米的长方形城墙,住房多在城内。

该城墙是以夯土筑成的,距今约4250年左右〔13〕。

1977年,我国考古工作者在河南登封县告成镇西王城岗上也发现了一座城堡遗址。

其中上、下夯土墙内有龙山文化晚、中期遗物,根据碳14测定,其绝对年代应该在距今4340—3870年之间,“可能相当于夏王朝”。

故有人据此认为,“原始社会的部落也可能有了城堡”,“时间应早于夏代,可能属于原始社会晚期”〔14〕。

1980年,我国考古工作者在河南淮阳县城东南发现了又一个古城址,即平粮台古城址。

“城址高于地面二至五米,面积约百亩”〔15〕。

其城墙近正方形,城内长宽皆为185米,西南城墙角略呈弧形。

在城址中发现城墙有南北城门和排水陶管等遗迹。

据碳14测定,其年代当距今从上述各个城址的遗迹可知,它们既与一般的村落有某些区别,但由于当时整个社会的生产力水平还很低下,因此,其生产与生活状况又与乡村无明显的差异。

城里城外居民的利害是协调的,并未因城墙的存在而被分割。

而且,不论是据文献记载,还是考古资料证实,当时围有城墙的城内范围,大多随着时间的推移,越来越大,并不同于欧洲中古时期那种狭小的城堡,故城内不仅有相对集中的居民区,还有一些由城里人耕种的农田、菜地等。

其目的就是为了在特定情况下,以备较长期防御、守城的物资需要。

或许正因为如此,即使是在城市早已形成的2000多年以后的部分近代城市中,仍有农田、菜地等分布在围有城墙的城内。

如“福建的泉州城,在1945年经航空测绘订正的地图上,仍有四分之一是空地。

民国初年完成的二万分之一的苏州城图,城内也还有不少农田”〔17〕。

城中有农田和水利等设施,可以大大减轻外力围城的威胁;同时也表明古代早期城中居民的生产、生活方式与乡村农耕生活方式没有什么差别。

中国古代的城,尤其是如此。

这种乡村式城堡的存在,可以认为是以后城市形成的原形之一,是城市产生的最初萌芽或城市雏形。

二、城、市分离阶段城、市分离阶段,大致始于夏,迄于西周前期。

如上所述,在乡村式城堡阶段,城堡只具有极其单一的防御性功能。

到夏、商时期,伴随着统治阶级机构的逐渐增大,单纯的对外防御性城堡逐渐发展为不仅对外具有防御性作用,而且对内也具有政治中心职能的都城。

不过,这种都城与地方性政治中心“城邑”同以前的“城”或“城堡”相比较,并没有发生“质”的变化。

从“市”的历史来讲,在乡村式城堡阶段,由于生产力的相对低下,加上城堡规模小,人口少,人们互相之间的商品交换极其有限,即使偶尔为之,也是临时性的,因此,当时很少有固定的生产物的交换场所——市。

但到夏、商时期,随着社会经济的发展以及农业与手工业的分工、手工业与商业的分工,开始出现了日益增多的商业活动,相对固定的商品交换场所——市,也因此产生。

作为物资交换场所的市,在其形成初期,是与城邑完全分离而单独存在的一种既不同于都邑,又有异于乡村的单纯的经济活动场所。

因此,当时的城与市是两个无任何内在联系的独立体,完全处于相互分离的状态。

在中国古代从城到城市形成的漫长过程中,城、市分离阶段持续了相当长的一段时间。

这在许多历史文献与大量已有的考古资料中已经得到了证实。

据历史文献记载,我们已知最初的“城”与“市”是两个不同的单概念,分别属于两个不同的地理实体,其性质、功能等相互有别。

如上所述,城,是指四面围以城墙,扼守交通要冲,具有防卫作用的军事据点。

故文献上载道:“城,郭也,都邑之地,筑此以资保障者也”〔18〕。

在此,城、郭、城邑、都城、都邑等,都是指单纯的“城”而言,其间并无质的差别。

市,指的是交易市场。

《易·系辞》载:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

”《说文解字》也认为:“市,买、卖所之也”,“贸、贾,市也”〔19〕。

可见,凡进行买卖的交易场所即为市。