十二省市科技创新能力综合评价分析

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

21个中心城市科技竞争力的评价研究摘要:本文首先构建出区域中心城市科技竞争力的指标体系,然后选取投影寻踪分类法作为评价方法,并对2005-2009年间我国七大区域的21个中心城市的16个指标数据进行处理,得出ppc值再进行分类排序和评价分析,最后得出结论。

关键词:中心城市;科技竞争力;投影寻踪分类区域中心城市是一定区域内经济发达、功能完善、能够渗透和带动周边区域经济发展的行政社会组织和经济组织的统一体。

科技竞争力则是衡量区域内科学技术对社会和经济发展推动作用的重要依据。

国内外专家学者对于科技竞争力的主要研究方法有主成分分析法、因子分析法、双基点法、层次分析法和数据包络法等。

就如何客观地把握各个区域的中心城市目前科技竞争力的现实水平及发展态势,准确判断其优势和劣势,本文采用投影寻踪分类法进行了实证分析及评价研究。

一、指标体系的构建及评价方法的确定1、指标体系的构建基于对科技竞争力内涵的理解,依据科学性、多角度性、可操作性和层次性四个构建原则,并借鉴《中国科技发展研究报告2000》的地区科技竞争力评价指标体系以及国内外相关研究成果[1],进行适当的调整后,从区域中心城市科技竞争力比较的角度分析,本文构建以下指标体系(如表1),将科技竞争力分解为科技投入(x1)、科技产出(x2)、科技与经济发展协调能力(x3)和科技潜力(x4)四个方面的内容作为一级指标,再细分成16个二级指标。

表1中心城市科技竞争力指标体系2、评价方法的确定本文运用投影寻踪分类法对区域中心城市科技竞争力的各个指标进行分析研究。

投影寻踪分类法(projection pursuit classification, ppc)由 friedman和turkey提出,是一种探索性分析、聚类和分类方法,在对数据进行优化计算之后,将高维数据投影到低维空间,旨在找出能够最大程度反映数据特征和挖掘数据信息的最优投影方向[2]。

楼文高等应用这一方法对我国的区域科技竞争力进行了综合评价研究,显示ppc方法具有不受高维非线性、非正态分布评价指标数据的影响,能得到比较可靠、有效的评价结果[3-4]。

第35卷第6期 Vol.35 No.6荆楚理工学院学报Journal of Jingc.hu University of Technology2020年12月Dec.2020我国区域创新能力空间分布及影响因素分析夏杰(安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030)摘要:以2011~2018年我国30个省域的面板数据,利用熵值法从创新吸纳、创新成果两个方面评价我国区域创新能力水平,并结合空间自相关检验分析各个地区创新发展水平的差异,在此基础上利用空间计量模型对影响因素进行实证分析。

结果表明:江苏、广东二省的创新发展能力最强,新疆、甘肃、贵州等地区的创新 发展能力有待提升;我国各省市经济的发展、固定资产投资、对外开放水平对区域创新能力均有积极的推动作 用,人均受教育年限系数为负。

关键词:创新发展;综合评价;空间计量模型中图分类号:F127 文献标志码:A文章编号:1008-4657(2020)06-0025-060引言改革开放以来,中国经济扩张数量令人瞩目,十九大报告提出“我国经济已由高速增长阶段转向高 质量发展阶段”的重要论断,意味着经济高质量是中国步入新时代后发展的核心与关键。

创新发展作 为拉动我国经济高质量发展的第一大马车,是中国经济高质量发展的重要驱动力,是提高社会生产力和 综合国力的战略支撑。

但是,由于现阶段我国各省市创新能力发展不均衡,部分省市科技创新能力相对 滞后,各区域在资源禀赋、经济发展水平、资产投资程度等方面存在较大差异,不可避免地出现区域创新 发展水平不平衡状态。

为反映我国区域创新发展建设水平及其发展路径,本文对我国省域创新发展水 平进行综合评价,探究区域差异性以及影响因素。

1文献综述在推动经济高质量发展的背景下,已经有一些学者在对科技创新发展的研究中取得了相应的成果,建立不同的模型进行探讨,朱梦菲等[|]从技术新发明、产业新方向等方面选取指标,建立评价体系,运 用AHP-TOPSIS法确定创新策源能力评价值。

第25卷 第2期2010年4月北 京 农 学 院 学 报JOU RNAL OF BEIJING UNIVERSIT Y OF AGRICU LTU REVo l.25,N o.2A pr.,2010收稿日期:2010 03 05;修订日期:2010 03 20 基金项目:北京市自然科学基金项目资助(9102006)作者简介:李娇,1986年出生,女,内蒙古人,硕士研究生,研究方向:农村区域发展*通讯作者:胡宝贵,1965年出生,男,北京人,副教授,主要从事区域经济、农村产业经济研究,E mail:hub aogui@区域科技创新能力评价指标体系和评价方法李 娇,胡宝贵*(北京农学院经济管理学院,北京102206)摘 要:区域科技创新能力评价是科技创新能力研究的重要领域。

区域科技创新能力评价研究主要包括评价指标体系和评价方法两个方面。

通过综合国内外相关研究文献,对区域科技创新能力评价指标体系和评价方法进行综述。

关 键 词:科技创新;区域科技创新能力;评价中图分类号:F061 5,F 207 文献标志码:A文章编号:1002 3186(2010)02 0078 03Research on the Evaluation of Regional Scientific and TechnicalInnovation Ability at Home and AbroadLI Jiao,H U Bao gui*(Eco no mics&M anagement College,Beijing U niv ersity of A g ricult ur e,Beijing 102206,China)Abstract :T he evaluation of regional science and technical innovatio n ability is an important topic of scientif ic and technical inno vation ability r esearch.There are tw o aspects on the evaluation of reg ional science and technical innovation ability,one is the evaluation system ,and the other is the m ethods of evaluation.T his paper gives the rev iew and sugg estio n on them.Key words :science and technolog y;innovation ability;evaluation区域科技创新能力是区域竞争力的核心,发展区域经济须提高科技创新能力[1]。

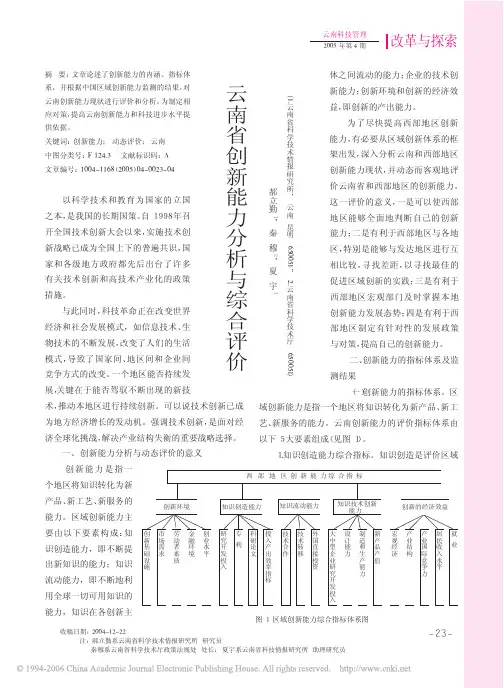

创新基础设施市场需求劳动者素质金融环境创业水平研究开发投入专利科研论文投入产出效率指标技术合作技术转移外国直接投资大中型企业研究开发投入设计能力制造和生产能力新产品产值宏观经济产业结构产业国际竞争力居民收入水平就业创新环境知识创造能力知识流动能力知识技术创新能力创新的经济效益西部地区创新能力综合指标收稿日期:!""#$%!$!!注:郝立勤系云南省科学技术情报研究所研究员秦穆系云南省科学技术厅政策法规处处长;夏宇系云南省科技情报研究所助理研究员摘要:文章论述了创新能力的内涵、指标体系,并根据中国区域创新能力监测的结果,对云南创新能力现状进行评价和分析。

为制定相应对策,提高云南创新能力和科技进步水平提供依据。

关键词:创新能力&动态评价;云南中图分类号:’%!#()文献标识码:*文章编号:!""#$!!%&(’""+)"#$""!)$"#以科学技术和教育为国家的立国之本,是我国的长期国策。

自1998年召开全国技术创新大会以来,实施技术创新战略已成为全国上下的普遍共识,国家和各级地方政府都先后出台了许多有关技术创新和高技术产业化的政策措施。

与此同时,科技革命正在改变世界经济和社会发展模式,如信息技术、生物技术的不断发展,改变了人们的生活模式,导致了国家间、地区间和企业间竞争方式的改变。

一个地区能否持续发展,关键在于能否驾驭不断出现的新技术,推动本地区进行持续创新。

可以说技术创新已成为地方经济增长的发动机。

强调技术创新,是面对经济全球化挑战,解决产业结构失衡的重要战略选择。

一、创新能力分析与动态评价的意义创新能力是指一个地区将知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力。

区域创新能力主要由以下要素构成:知识创造能力,即不断提出新知识的能力;知识流动能力,即不断地利用全球一切可用知识的能力,知识在各创新主体之间流动的能力;企业的技术创新能力;创新环境和创新的经济效益,即创新的产出能力。

科技创新综合考评迎检方案为进一步大力推进自主创新,建立科学有效机制,促进经济社会长足发展,根据《___省委、省人民__关于推进自主创新长效机制建设的意见》(发[___]___号)和《省市县科技创新综合考评(试行)》(___发___号)精神,区政府决定开展创建全省科技创新综合考评先进区活动,现就做好迎检工作,特制定本方案。

一、指导思想深入贯彻落实科学发展观,大力建设创新型襄州,切实加强科技工作,形成科学有效的导向和激励机制,加快推进科技进步与创新,创建全省科技创新综合考评先进区,促进地方经济结构调整和经济发展方式转变。

二、创建迎检目标以创建全省科技创新综合考评先进区为契机,使我区在省委、省政府对各县市区进行科技创新综合考评中,排位进入前___名,获得“省科技创新先进市县”荣誉称号,或进位幅度进入前___名,获得“省科技创新进位先进县市区”荣誉称号,使我区科技创新综合考评全省排位与县域经济考核排位相适应。

三、创建迎检内容创建迎检的考核指标实行分工负责,落实到责任单位。

考核内容由___项指标、___项加分指标组成。

(一)区统计局负责的___项指标1、高新技术产业增加值;2、规模以上工业企业技术开发经费占产品销售收入的比例;3、高新技术产业增加值占工业增加值的比重;4、新产品销售收入占产品销售收入比重;5、农产品加工业产值占农业产值的比重;6、全员劳动生产率;7、万元gdp综合能耗;8、高新技术产业增加值占工业增加值比重的增长幅度;9、全员劳动生产率的增长率;10、万元gdp综合能耗降低率。

(二)区科技局负责的___项指标和___项加分指标1、专利授权数量;2、登记省级科技成果数量;3、高新技术企业数量;4、万人授权专利数;5、万人技术合同成交额;6、高新技术企业占规模以上工业企业的比例;7、全国科技进步考核位置值;8、建立省级及以上工程技术研究中心和校企共建研发中心数量;9、获得创业投资的科技型企业数量。

《我国自主创新能力分析及评价》张宗扬091815技术经济及管理摘要。

国家自主创新能力是一个国家科技发展和科技实力的标志,是国家竞争力的核心。

本文从我国自主创性能力的内涵着手,构建自主创新能力评价指标体系并运用因子分析法对我国30个省市自治区进行客观量化分析,得出各省自主创新能力的综合排名,最后,提出增强我国自主创新能力的相关建议。

关键词:自主创新能力,评价,因子分析,建议党的十六届五中全会明确提出,经济社会发展转入全面协调可持续发展的轨道“必须提高自主创新能力,深入实施科教兴国战略和人才强国战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节”。

xx-2020《国家中长期科学和技术发展纲要》以自主创新为主线,制定了“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针。

xx年初,党中央、国务院在全国科学技术大会上提出用xx年时间增强自主创新能力、建设创新型国家的重大战略目标。

[1]基于这种背景,本文在参考相关理论的基础上,分析了自主创新能力的影响因素,形成了一个评价我国自主创新能力的指标体系;并借助相关数据,利用因子分析方法对我国自主创新能力进行了评价。

1.国家自主创新能力的内涵现代经济增长理论基本上证实了经济增长的速度内生地依赖于技术创新能力,这就意味着从一个国家的角度来讲,本国的经济增长速度取决于该国的国家创新能力。

从国家层面看,furmaal[2]对国家创新能力的定义是,一国在长期内创造世界领先技术并使之商业化的能力。

参照此定义,本文把国家自主创新能力界定为一国在长期内通过拥有自主知识产权的独特的核心技术以及在此基础上实现新产品的价值的能力。

在外延上包括三个方面:一是要加强原始性创新,努力获得更多的科学发现和技术发明;二是要加强集成创新,通过各种相关技术成果的融合汇聚,形成具有市场竞争力的产品和产业;三是要在广泛吸收全球科学成果、积极引进国外先进技术的基础上,充分进行消化吸收和再创新[3]。

黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省科技类产业政策实施细则的通知文章属性•【制定机关】黑龙江省科学技术厅,黑龙江省财政厅•【公布日期】2022.05.30•【字号】黑龙江省科学技术厅黑龙江省财政厅•【施行日期】2022.05.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】法制工作正文黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省科技类产业政策实施细则的通知各有关单位:现将《黑龙江省科技类产业政策实施细则》印发给你们,请遵照执行。

黑龙江省科学技术厅黑龙江省财政厅2022年5月30日黑龙江省科技类产业政策实施细则目录第一章总则第二章支持范围、方式和标准第三章兑现流程第四章监督管理与绩效管理第五章附则第一章总则第一条为贯彻落实省委、省政府印发的《关于加快提升科技创新能力支撑引领高质量发展的意见》(黑发〔2021〕16号)、《黑龙江省人民政府办公厅印发关于加强原创性科学研究等4项措施的通知》(黑政办规〔2021〕7号)、《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省进一步推进科技创新发展若干措施的通知》(黑政办规〔2022〕3号)、《黑龙江省激励高校和科研院所科技成果高质量就地转化若干措施》(黑政办规〔2022〕4号)、《新时代龙江人才振兴60条》(黑办发〔2022〕27号)等政策,依据《黑龙江省省级科技计划管理改革方案》(黑科联发〔2022〕10号),完善重点工作流程,规范资金使用,提高资金使用效益,制定本细则。

第二条本细则所称资金是指由省财政厅统筹安排,用于落实提升全社会研发投入、培育高新技术企业、促进科技成果转化及产业化应用、支持科技企业孵化服务、提升创新服务体系建设、鼓励高新区晋位争先、引导市(地)县科技创新发展等方面产业政策的省级财政资金。

鼓励各市、县根据各科技专项(事项)需要设立本级配套资金。

第三条本细则所称申报单位是指省内符合相应条件的高新区、高校(含部属、省属)、科研院所、企业。

第32卷第4期2009年12月 辽宁师范大学学报(自然科学版)JournalofLiaoningNormalUniversity(NaturalScienceEdition) Vol.32 No.4Dec. 2009 文章编号:1000‐1735(2009)04‐0505‐04辽宁省高新技术企业技术创新能力评价指标体系李琳琳1, 关 伟2(1.共青团大连市沙河口区委员会,辽宁大连 116021;2.辽宁师范大学海洋经济与可持续发展中心,辽宁大连 116029) 收稿日期:2009‐09‐16基金项目:辽宁省科学技术计划项目(2009401015);大连市科技计划项目(2008D12ZC099)作者简介:李琳琳(1980‐),女,辽宁营口人,共青团大连市沙河口区委员会副书记;关伟(1959‐),男,辽宁岫岩人,辽宁师范大学教授,博士.摘 要:高新技术产业作为一种战略产业,是未来经济增长和社会进步的主要推动力量.企业是技术创新的主体,高新技术企业技术创新能力是以面向市场为前提,并以网络获取市场信息、技术信息为手段,研发或引进新产品、新工艺,进而将其转化为商品并获取较大的经济增长的能力.作为枟辽宁省高新技术企业技术创新能力评价枠的阶段性研究成果,在对辽宁省高新技术企业技术创新能力评价指标体系进行结构分析的基础上,展开体系架构的研究,是为辽宁省高新技术企业技术创新能力评价工作的基础研究.关键词:辽宁省;高新技术企业;技术创新;能力评价中图分类号:F403.7 文献标识码:A根据枟辽宁省“十一五”科技发展规划及2020年远景目标纲要枠拟定的发展目标,到“十一五”末高新技术产业增加值占全部工业的比重达20%,行业中的骨干企业技术装备、生产工艺和产品均达到国内同期先进水平,重点行业的骨干企业达到或接近国际同行业先进水平.加快信息制造、生物工程、民用航空和新材料等高新技术产业发展.在信息制造产业方面,围绕辽宁老工业基地的改造和提升,大力发展汽车电子、机床电子、数字化医疗设备、计算机外部设备、通信及网络产品、数字视听整机,初步建成国家重要的信息产业基地;在生物产业方面,大力发展生物农药、生物肥料、生物材料、饲料用酶制剂等绿色生物制品;加快药材生物培养和拟生态条件的规模化生产,推进中药有效成分的生物培养和组织培养的产业化;大力推进高品质的重要酶制剂、氨基酸和食品/饲料添加剂的工业生产;在民用航空产业方面,采取引进技术的消化、吸收和再创新,尽快形成具有独立自主知识产权的民用飞机及飞机发动机产品;在新材料产业方面,重点发展高技术含量的钢材深加工产品;充分利用我省化工资源的优势,重点发展合成材料、生物化工、无机精细化工、煤化工等精细化工产品;加快推进半导体照明技术的开发及产业化;开发非耐材镁质材料,实现镁质材料产业向满足国民经济多领域需求的根本性转变[1].实现枟辽宁省“十一五”科技发展规划及2020年远景目标纲要枠确立的高新技术产业发展目标,辽宁还要不断完善高新技术产业发展的创新创业环境,提高高新技术企业的技术创新能力,解决存在的一些问题和薄弱环节:(1)技术创新能力还需要进一步提高,与国际和国内先进地区的高技术产业发展比较,主要表现在原始创新少、资本与技术结合不够、企业R&D投入少、高新区自身科技投入少和科技人才少等方面;(2)技术创新环境如政策扶持、人才、体制创新、创新文化、法律保护、服务体系建设等方面有待进一步改善;(3)创新和技术创新的国际化有机结合不够,一个开放的自主创新体系尚未形成,技术引进中,关键设备引进比重较高,达到65%;消化吸收经费投入不足,技术引进经费与消化吸收经费投入之比为1:0.037;具有自主知识产权的产品少,国内外知名的工业品牌不多;(4)技术创新工作的发展空间受限,虽然在信息制造、生物工程、民用航空和新材料等领域形成一定的产业能力,但是尚未形成在全国或在国际市场有影响的拳头产品和特色产业.一些新技术、新项目产业关联度不高,延伸产品和延伸项目短缺.有些高新技术企业技术档次低,贸而不工、工而不研、研而无果,技术集群效应还没有发挥出来;(5)技术创新及产业发展对周边地区的辐射和带动力有待提升,部分企业科技成果消化、吸收能力不足,中试、产业化阶段投入偏低,高新科技产品的市场拓展能力有限,创新成果产业化成效不高.506 辽宁师范大学学报(自然科学版)第32卷高新技术企业技术创新能力具有整体和集成功能,从不同的角度来分析企业技术创新能力的结构,其构成要素也各不相同.目前,理论界对高新技术企业技术创新能力的结构也尚未完全统一.在实践方面,不同的省、市、科研机构对企业技术创新能力进行评价时,所选取的能力结构也不尽一致.1 结构分析高新技术企业技术创新能力结构集中研究高新技术企业技术创新能力基本要素及其组合方式.高新技术企业技术创新过程阶段创新思想是将阶段划分为创新机会识别阶段、概念形成阶段、基型设计阶段、样品试制阶段、试销售阶段、批量生产阶段、市场实现阶段.其中,第一、二、三阶段为研究开发过程,第四、五、六、七阶段为生产和市场营销过程.从市场、技术信息的获取到创新思想的形成及其设计反映了高新技术企业的研究开发能力,小批试制和批量生产反映了生产制造能力,产品推向市场反映了企业的市场营销能力.这样,基于阶段的划分就体现了3个方面的能力,即R&D能力、制造能力和市场营销能力.为了保证上述过程的顺利实现,企业应有较强的组织管理能力与较好的企业文化,同时企业也应有良好的信息获取、加工、传输能力即信息化水平能力.1.1 信息能力信息能力是高新技术企业技术创新能力的基本要素,企业技术创新成功与否在很大程度上取决于企业掌握了多少信息以及信息处理与加工的质量.高新技术企业应充分考虑信息技术的应用以及企业外部的环境变化对企业生产经营活动模式及其相应的管理模式的影响,以便合理的构建起企业的业务流程、管理流程和完善企业组织结构、管理制度,并以企业基本管理模式为依据建立企业的数据库.数据库的一个基本部分是用来描述企业日常生产经营活动和管理活动中的实际数据及其关系,另一个基本部分则是用来描述企业高层决策者的决策信息.此外,还应建立诸如计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助生产((CMA)、包括管理信息系统(MIS)、制造资源规划(MRP)、决策支持系统(DSS)、办公自动化系统(OA)、专家系统(ES)等在内的计算机辅助管理系统,以实现企业生产经营活动、技术创新活动及管理活动中各项信息的收集、存储、加工、传输、分析和利用,在为企业高层决策提供信息依据的同时,打造企业内部信息查询的通用平台,并可以进一步地建立Extranet,使企业与合作伙伴、供应链上游以及顾客或消费者之间达成相应的信息共享,通过Internet,企业既可以获取公司外部的与企业生产经营活动有关的信息,还可以向外部发布本企业的生产经营信息,并可进一步地在网上开设虚拟商店、销售网络.1.2 企业文化企业文化是企业员工在较长时期的生产经营实践中逐步形成的共有的价值观、信念、行为准则及其相应特色的行为方式、物质表现的总称[2].在企业技术创新进程中,要以互联网为手段加强企业文化的建设,促进技术创新能力的提升.要不断创新企业的柔性价值观,在企业内部形成一个具有高度自由的“自由人”集合体与网络化的知识信息共同体.提高企业协调能力、学习能力和团队精神,强化企业员工的认同感、归属感和自我激励的标尺.每个企业的企业文化都会有所不同,但与现代经济相适应的新的企业文化,其基本点应该是相一致的即强调协作与团队精神,因为企业中任何人的自我价值的实现,都有赖于人们之间的相互协作,有赖于企业的发展.企业技术创新过程中的企业文化建立和塑造,不仅可以增强高新技术企业的企业凝聚力、吸引力,还可以使企业进一步赢得社会公众的信任,有助于技术创新能力和水平的提升,有助于企业核心竞争力的提升.1.3 组织管理能力重大的社会进步离不开组织创新,同样,高新技术企业的技术创新活动也离不开企业组织管理能力的提升及其管理手段的变革.组织管理能力是指企业在技术创新过程中从整体上、战略上安排技术创新和组织实施技术的能力.在技术创新过程中,组织管理能力可以为企业发现和评价创新机会,组织管理技术创新活动及与外界环境沟通的能力.企业技术创新战略服务于企业目标发展战略,企业的创新道路如何走,必须首先对市场、技术变化趋势有所把握,并对竞争对手的创新战略做认真分析,才能充分分析企业本身的技术能力,以创新运行机制基础,选择技术创新的主攻方向.创新运行机制是企业技术创新机制中最为复杂的机制,其涵盖了从投入到产出的整个过程.组织管理能力提升的实质在于组织和管理第4期李琳琳等: 辽宁省高新技术企业技术创新能力评价指标体系507的创新,组织创新是企业更有效率体制的建立,管理创新则是更有效方法与手段的设计和运用.在实际工作中,参与技术创新的不仅是技术开发部门,而且有生产部门、销售部门、资金管理部门.因此,技术创新工作的顺利进行有赖于这些部门的有效协调,通过运行机制的合理建立,来实现这种协调和互动.1.4 研究开发能力研究开发能力由创新资源投入与配置的效果表示,显示R&D的投入强度.研发能力是企业技术创新的源泉和技术基础,主要包括基础研究、应用研究和实验发展.基础研究是指为了科学进步而进行的初步探索性的研究项目,这种研究活动没有特定的商业目标,但它不妨碍该企业目前或将来可能关心的那些领域的研究.应用研究具有明确的商业目的,其研究对象必须是产品或工艺.试验发展(又称开发)的目的是将研究所取得的发现或一般的科学知识应用于产品或工艺上.在技术创新的过程中,生产方式思路的改变、材料的替代和重组、工艺装备的革新、操作方法与方式的变更和革新,都有赖于企业R&D的投入及其研究能力的提高.1.5 生产制造能力企业的生产制造能力是一个综合性、多层次的能力系统,既涉及诸如车间、工段、小组等层次,也关联到计划系统、技术准备系统、制造系统、设备系统和物流系统等.生产制造能力不仅是企业赖以生存与发展的基础,也是企业技术创新活动实现过程的重要环节,其本质是把研究开发成果转化为符合设计要求的可批量生产的产品与服务的能力.在技术创新中,R&D活动的成果即新产品、新工艺和新设备等只有进入到生产活动,才可能形成批量的产品投入市场,产生经济效益和社会效益.1.6 市场营销能力以消费者需求作为企业生产经营的出发点,是现代企业发展的重大趋势,也是企业技术创新活动的着眼点.市场营销能力反映的是使消费者接受新产品的能力,体现着企业创新产品的市场开拓和市场占有.市场营销能力包括市场调研能力和销售能力,其中,市场调研能力是企业技术创新所需要的第一位的市场营销能力.企业在开发新产品或对产品进行重大改进时应充分分析消费者的需要,竞争态势、成本和收益,创新的可接受性和方向等.市场调研能力可从两方面反映,一是高新技术企业是否开展这种工作,二是从创新成功和失败的原因分析中看市场调研所起的作用.从生产观念而言,市场营销着重产量的提高、成本的降低,就营销观念而言,则着重产品的宣传、推销,因此,应使目标消费者或用户了解并愿接受高新技术企业的技术创新成果,并拥有自己的销售网络,使新产品有顺畅的流通渠道.2 体系设计2.1 设计原则高新技术企业技术创新能力的制约因素是多层次的动态系统,涉及技术创新能力的因素众多、结构复杂,只有从多个角度和层面来设计指标体系,才能准确反映企业的技术创新力[3]:(1)全面性.建立高新技术企业技术创新能力评价指标体系应该尽可能多地选取可以概括并反映高新技术企业技术创新活动所涉及的各个层面的基本特征;(2)可操作性.指标体系的建立应兼顾理论性与可行性,在实践中,有些时候虽然从理论的角度可以设计出一个较为理想的指标体系,但也应考虑到指标数据采集的难易程度,且应尽可能采用易于量化的指标;(3)系统性.高新技术企业技术创新能力评价指标体系各个指标间应该具有一定的内在技术、经济联系;(4)科学性.指标体系的设计必须建立在科学的基础上,要客观真实地反映高新技术企业技术创新的内在规律.2.2 体系架构(见附图)508 辽宁师范大学学报(自然科学版)第32卷辽宁省高新技术企业技术创新能力综合评价指标体系创新投入能力研发投入强度R&D经费占销售收入的比重从事R&D的专职人员数占企业职工总数的比重各层次学历职工人员数占企业职工总数的比重非研发投入强度———技术引进和技术改造费用占销售收入的比重管理能力创新倾向(创新频率)产品创新数工艺创新数创新机制创新战略创新风险预测评估研发能力技术水平先进程度评价研发成功率研发项目数自主研发成功次数占研发总数的比重专利与专有技术授权专利数非专利技术成果数自主创新产品占创新产品的比重主要产品更新周期制造能力设备水平先进程度现代制造技术采用率———采用现代技术生产的产品占企业生产产品总数的比重引进技术达成率———引进技术产品产量占引进技术产品设计产量的比重标准化工作水平营销能力市场了解程度营销体系的适应度营销网络化程度企业的专职销售人员占企业职工总数的比重销售网点数量销售费用投入强度———企业销售费用投入占企业全部产品销售收入的比重产出能力新产品销售份额———新产品销售收入占销售总收入的比重技术贸易指数技术购入额技术售出额市场占有率———新产品销售量占年度市场总销量的比重企业竞争力创新效率附图 辽宁省高新技术企业技术创新能力综合评价指标体系参考文献:[1] 关伟.基于系统论观点的企业技术改造二重性与优化[J].科学学与科学技术管理,2008(7):96‐101.[2] 中国企业管理研究会.企业管理导论[M].北京:经济科学出版社,2002:231.[3] 科技部专题研究组.我国产业自主创新能力调研报告[M].北京:科学出版社,2006:117.Theindicatorsystemoftechnologicalinnovationabilityevaluationinhigh‐techenterprisesinLiaoningprovinceLILin‐lin1, GUANWei2(1.DistrictofCommunistYouthLeagueCommitteeShahekou,Dalian116021,China;2.ResearchCenterforMarineEconomyandSustainableDevelopment,LiaoningNormalUniversity,Dalian116029,China)Abstract:Asonekindofstrategicindustry,thehigh‐techindustryisthemainimpellingforcetoecono‐mygrowthandthesocialprogressinthefuture.Enterpriseisthemainbodyoftechnologicalinnova‐tion,thetechnologicalinnovationabilityofthehigh‐techenterprisetakefacesthemarketasaprem‐ise,andgainsthemarketandtechnicalinformationsthroughthenetworkasamethod.Itdevelopsorintroducesthenewproduct,thenewcraft,thentransformsitforthecommodityandgainstheabilityofeconomicgrowth.Asgradualachievementof“theappraisalofhigh‐techenterprisetechnologicalin‐novationabilityinLiaoningProvince”,andonthebasisofmakingthestructureanalysistotheevalua‐tingindicatorsystemofthehigh‐techenterprisetechnologicalinnovationabilityinLiaoningProvince,weinvestigatethesystemconstruction,whichisthebasicresearchforthehigh‐techenterprisetech‐nologicalinnovationabilityevaluationexerciseinLiaoningProvince.Keywords:Liaoningprovince;high‐techenterprise;technologicalinnovation;abilityappraises。

十二省市科技创新能力综合评价分析

摘要:本文通过对十二省市的科技创新能力进行评价分析,采用灰色系统理论、客观赋权和聚类分析综合的运用评价方法对科技基础、科技投入、科技产出、科技促进发展等方面进行了分层逐级评价,从评价结果中可以看出各省市不同方面的优劣所在,从而为各级决策部门提供科学的决策依据。

关键词:科技创新;灰色关联;聚类分析

为全面了解我国西部地区与东南沿海发达城市的科技创新能力所存在的差距,运用一定的数学方法模型和指标体系对其进行评价分析具有重要的意义,它便于对科技创新能力进行比较全面的调查,更容易对评价对象进行对比性分析,便于对评价对象进行定量分析研究,从而可以得出更加简洁规范的描述,使分析结果更具科学性,从而有助于西部省市发现其存在的不足,在今后的发展中发挥其优势,借助其他省市的优势来弥补自身的不足,实现其快速发展。

鉴于此,本文依托课题对十二省市进行评价,能够充分、准确地利用各种方法所揭示的评价信息,为各级决策人员提供有关决策方面的综合信息。

一、样本、研究方法的选取及评价指标的确定

1.样本来源与方法选择

本文选择的省市,既有东部沿海发达的省市(如上海、广东、江苏),又有西部地区(如陕西、四川等),东部沿海地区的省市发展迅速,能够为西部各省的后期发展提供一个参考样本;西部地区省市的地理环境差异不大,但发展差距较大,这样能够为西部地区的落后省市认清自身发展中的症结所在提供一个对比参照物,有利于其发现自身的优势与劣势。

本文首先运用灰关联度法依次向上逐级递推进行评价,并采用客观赋权法来确定各指标权数。

最后,在前期评价分析的基础之上采用聚类分析法对各省市进行分类,进而能够了解个别省市之间发展状况的亲疏程度。

本文数据来源于2006年中国统计年鉴、科技统计年鉴、科技进步检测结果公报及调查问卷分析结果。

2.综合评价指标的确定

科技创新综合评价指标是量化分析、研究科技创新的基础,它既是科技创新管理工作的一项重要内容,又是经济管理中一项非常重要又极为困难的工作,特

别是在我国现有数据不完整、不系统的情况下,要建立一个理想的区域科技创新能力的评价指标体系是相当不容易的。

本文为所作课题的一部分,指标的选取及设置经相关专家反复论证,在弥补已有指标体系不足基础之上,具有以下特点:第一,在综合评价指标中既包含定量指标又包含定性指标,能够做到主客观结合;第二,在参考国内外不同研究基础之上选取了43项指标,尤其是在指标中增加了科技政策因素这一类指标;第三,依据投入产出理论将综合评价指标分为不同层次,反映了各省市科技创新基础、投入、产出及促进社会发展的状况,便于决策人员从不同层次依据评价结果制定相应的政策建议。

二、综合评价结果分析——以青海省为例

1.一级综合评估结果

(1)科技基础结果。

在人力资源上青海省在十二省市中相比较而言毫无优势,排名仅高于贵州省位于第十一位,与广西、宁夏差距并不是很大,这主要是由于青海省自身的气候条件、工作环境等方面相对缺乏竞争力,以及部分科研单位隶属关系发生变化,科研人员大量外流造成的。

可以看出青海省在今后的发展中,有必要加大专业技术人员与科技人员、科学家与工程师的培养力度与引进力度,增加人才的储备,促进科技人力资源的积累。

在物质条件上,在十二省市中青海省各个方面均低于其他省市并且总体水平也不高,与其他省市的差距较大,位于第十二位。

随着西部大开发进程的推进,青海省应加强对科研物质基础的建设,尤其是在高等院校方面,今后的发展中高等院校所起的作用不容忽视,它是培育科研队伍的源泉也是科研活动的基地,必须加强建设。

青海省整体科技意识水平在十二省市中排名第九位,优于宁夏、甘肃、云南仅次于广西,青海省科研与综合技术服务业平均工资水平与全社会平均工资比例这一指标水平相对高于其他省市,说明随着改革开放的不断深入,青海省加大科研工作人员工资水平的提高幅度,改革薪酬制度,以此来加强科研活动的开展。

在政策扶持方面,青海省排名第十一位,仅高于新疆,在自身地理环境及科技意识不强等因素的综合作用下,青海省对与科技创新活动所给予的政策扶持力度不够,沿海发达城市的快速发展、自身环境的恶化、经济的落后使得青海省政府认识到了事态的严重性,逐步加快科研体制改革。

(2)科技投入结果。

在十二省市中青海省在人力投入上位于倒数第二位,除了上海和广东具有较大的相对优势以外,其他各省份的差距并不是很明显,青海省的科学家、工程师人数比重这一指标具有一定的优势,但是整体科技人员的相对比重较小,这说明青海省在后期建设中应加强对于青年队伍的培养,避免出现

“断层”的现象,使科技人力资源得到优化配置。

青海省在财力投入方面相对而言具有一定优势,排名第九位,主要是由于青海省人口少、投资基数小,所以相对水平就高于其他省市(如人均教育经费、技改投资比重这两项指标),但是在财力投入的其他指标方面青海省就不占优势,所以青海省在后期发展时应增大财力投入的绝对指标值,而不应以相对指标的水平作为单一评价标准。

(3)科技产出结果对比分析。

科技活动直接产出低,一方面是其科技基础和科技投入较差所产生的结果,另一方面也是青海省对于资金利用不充分、科研成果转化慢、差所造成的,因此加强科研项目的管理与创新管理成为青海省未来应该加强的方向;高新技术产业化能力方面,青海省与西部其他省份差距较大,主要是由于高新技术产业的发展不是建立在自身研究开发的基础上,而是建立在技术引进的基础上,规模较小,开发独具特色的高科技产品存在一定的困难,只能做一些模仿性研发,因此,加强高科技产业的源头建设就成为青海省未来的努力方向。

(4)科技促进发展结果分析。

青海省在经济增长方面要优于西部大多数省份,这说明青海省在经济增长方面存在着良好的势头,与其他省份相比更倾向于发展具有一定地方特色的集约性的产业;环境资源保护方面,青海省排名位于第十一位,说明青海省在资源环境问题上在十二省市中处于比较严峻的形势,可持续发展的问题比较突出,因此处理好科技创新、经济发展、资源利用与环境保护之间的关系就成为青海省未来将面临的重要课题;在社会生活信息化方面,青海省位于第八位,显著低于东部沿海地区,在西部地区位于中游,这为青海省的努力提供了方向。

2.二级综合评估结果

从二级综合评估结果可知,在科技基础方面位于第十二位,说明青海省科技基础水平很低,在西部省份中处于最低水平,更无法与东部沿海省市相提并论,在后期发展中就需要加强基础建设;在科技投入方面位于最后一位,这与薄弱的科技基础有着很大的相关性;在科技活动产出方面位于第十位,这与近几年青海省加大高新技术产业化有着不可忽视的相关性;在科技促进发展方面位于第十二位,这正是科技基础的薄弱、投资力度不够和产出不足共同作用的结果。

3.聚类分析

依据前期二级评价结果,我们采用聚类分析中的Q型聚类分析方法对本文中的十二省市进行聚类,将其中发展状况具有较大相似性的省市归为一类。

处理时采用Q型聚类,距离是采用欧氏距离,也是通常使用最普遍的;方法则采用类间平均距离连接法。

将聚类结果分为5类时,上海属于第一类别,可以归为科技创新发展发达成熟型,为我国其他省市尤其是广东等较发达省份的发展指明发展方向和提供参考

依据;广东属于第二类别,属于发展迅速型,其发展状况和能力紧追上海;江苏可以归为第三类别,属于发展稳定型,呈逐步上升趋势,总体发展态势良好;陕西则属于后发展型,为西部地区的排头兵,成为西部科技创新发展的中心城市,随着西部大开发进程的加快,陕西一方面稳固西部的中心地位,另一方面将努力朝向第三层次进发;新疆、云南、贵州、四川、广西、甘肃、宁夏、青海等西部省市为第五类别,属于发展缓慢型,须借助上一类别的帮助和自身的努力来改善其发展状况。

三、结束语

通过对十二省市科技创新能力综合比较,能够较为科学地得出各省市在科技基础、科技投入、科技产出、科技促进发展各个方面的现实状况及优劣势所在,从而借鉴发展较快城市的经验,为自身发展中的症结所在提供一个对比参照物,从而有利于各级决策部门依据评价结果制定相应的政策建议,促进科技创新能力的不断提升,最终促进社会的全面发展。

作者单位:张克英西安工程大学管理学院

刁爱华广西机电职业技术学院工商管理系

参考文献:

[1]唐炎钊,方旋.区域科技创新能力的灰色综合评估[J].科学学与科学技术管理,2001,(2):69-74.

[2]李宗璋,林学军.科技创新能力综合评价方法[J].上海统计,2002,(8):31-33.

[3]徐克绍.八省市科学技术综合实力评价[J].中国管理科学,1995,(3):40-49.。