环境土壤学研究方法

- 格式:ppt

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:49

环境土壤学教案以下是一份环境土壤学教案的范例,你可以根据实际情况进行修改和调整:课程名称:环境土壤学一、课程简介环境土壤学是一门研究土壤与环境相互作用的学科,它涉及土壤的物理、化学和生物学特性,以及土壤在环境保护、生态系统功能和可持续发展中的重要性。

本课程将介绍土壤的组成、结构和功能,探讨土壤对污染物的吸附、转化和迁移过程,以及土壤质量评估和修复的方法。

二、教学目标1. 了解土壤的基本组成和性质,包括土壤质地、结构、酸度、养分含量等。

2. 理解土壤在环境中的作用,如污染物的吸附、转化和迁移。

3. 掌握土壤质量评估的方法,包括物理、化学和生物学指标。

4. 了解土壤修复的技术和方法,如生物修复、物理修复和化学修复。

三、教学重难点1. 重点- 土壤的基本组成和性质。

- 土壤在环境中的作用。

- 土壤质量评估的方法。

- 土壤修复的技术和方法。

2. 难点- 土壤对污染物的吸附、转化和迁移过程。

- 土壤质量评估指标的选择和应用。

- 不同土壤修复技术的原理和适用范围。

四、教学方法1. 课堂讲授:通过幻灯片、视频等多媒体资料,讲解土壤的基本概念、性质和环境土壤学的主要内容。

2. 实验教学:通过实验操作,让学生亲身体验土壤的性质测定和污染物分析方法。

3. 案例分析:通过实际案例,让学生了解土壤污染的原因、危害和修复方法。

4. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,鼓励学生分享自己的观点和经验,培养学生的合作能力和批判性思维。

五、教学过程1. 第一章:土壤的基本特性- 介绍土壤的组成、结构和功能。

- 讲解土壤质地、酸度、养分含量等基本性质。

- 让学生通过实验测定土壤的基本性质。

2. 第二章:土壤在环境中的作用- 探讨土壤对污染物的吸附、转化和迁移过程。

- 介绍土壤在生态系统中的重要性。

3. 第三章:土壤质量评估- 讲解土壤质量评估的方法和指标。

- 让学生进行实地调查,评估土壤质量。

4. 第四章:土壤修复技术- 介绍土壤修复的技术和方法,如生物修复、物理修复和化学修复。

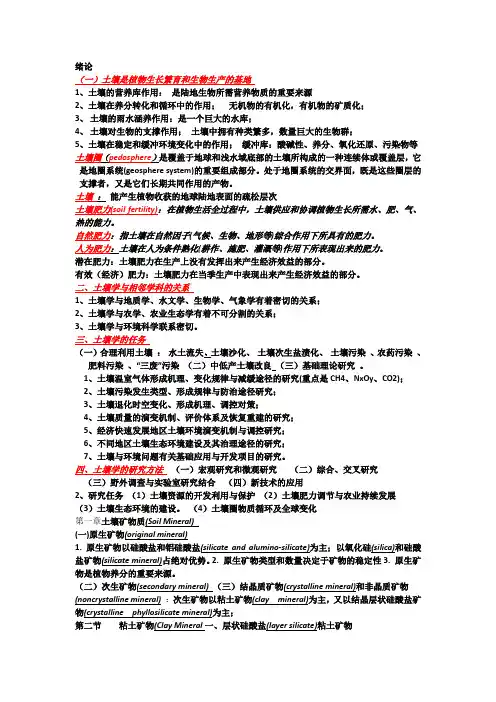

绪论(一)土壤是植物生长繁育和生物生产的基地1、土壤的营养库作用:是陆地生物所需营养物质的重要来源2、土壤在养分转化和循环中的作用;无机物的有机化,有机物的矿质化;3、土壤的雨水涵养作用:是一个巨大的水库;4、土壤对生物的支撑作用;土壤中拥有种类繁多,数量巨大的生物群;5、土壤在稳定和缓冲环境变化中的作用;缓冲库:酸碱性、养分、氧化还原、污染物等土壤圈(pedosphere)是覆盖于地球和浅水域底部的土壤所构成的一种连续体或覆盖层,它是地圈系统(geosphere system)的重要组成部分。

处于地圈系统的交界面,既是这些圈层的支撑者,又是它们长期共同作用的产物。

土壤:能产生植物收获的地球陆地表面的疏松层次土壤肥力(soil fertility):在植物生活全过程中,土壤供应和协调植物生长所需水、肥、气、热的能力。

自然肥力:指土壤在自然因子(气候、生物、地形等)综合作用下所具有的肥力。

人为肥力:土壤在人为条件熟化(耕作、施肥、灌溉等)作用下所表现出来的肥力。

潜在肥力:土壤肥力在生产上没有发挥出来产生经济效益的部分。

有效(经济)肥力:土壤肥力在当季生产中表现出来产生经济效益的部分。

二、土壤学与相邻学科的关系1、土壤学与地质学、水文学、生物学、气象学有着密切的关系;2、土壤学与农学、农业生态学有着不可分割的关系;3、土壤学与环境科学联系密切。

三、土壤学的任务(一)合理利用土壤:水土流失、土壤沙化、土壤次生盐渍化、土壤污染、农药污染、肥料污染、“三废”污染(二)中低产土壤改良(三)基础理论研究。

1、土壤温室气体形成机理、变化规律与减缓途径的研究(重点是CH4、NxOy、CO2);2、土壤污染发生类型、形成规律与防治途径研究;3、土壤退化时空变化、形成机理、调控对策;4、土壤质量的演变机制、评价体系及恢复重建的研究;5、经济快速发展地区土壤环境演变机制与调控研究;6、不同地区土壤生态环境建设及其治理途径的研究;7、土壤与环境问题有关基础应用与开发项目的研究。

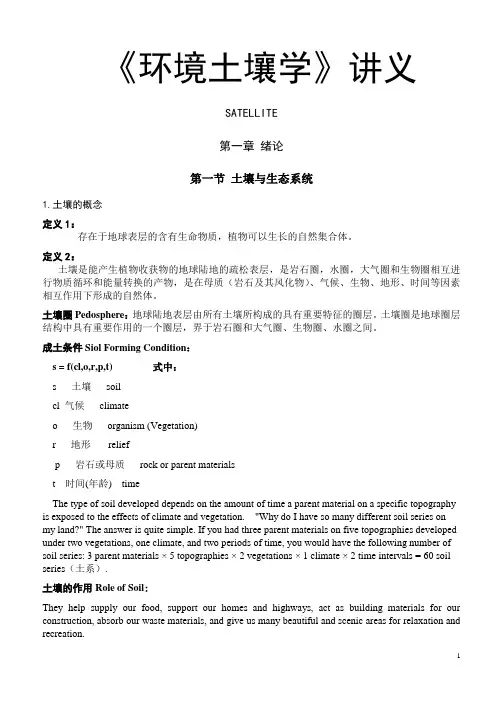

《环境土壤学》讲义SATELLITE第一章绪论第一节土壤与生态系统1.土壤的概念定义1:存在于地球表层的含有生命物质,植物可以生长的自然集合体。

定义2:土壤是能产生植物收获物的地球陆地的疏松表层,是岩石圈,水圈,大气圈和生物圈相互进行物质循环和能量转换的产物,是在母质(岩石及其风化物)、气候、生物、地形、时间等因素相互作用下形成的自然体。

土壤圈Pedosphere:地球陆地表层由所有土壤所构成的具有重要特征的圈层。

土壤圈是地球圈层结构中具有重要作用的一个圈层,界于岩石圈和大气圈、生物圈、水圈之间。

成土条件Siol Forming Condition:s = f(cl,o,r,p,t)式中:s土壤soilcl气候climateo生物organism (Vegetation)r地形reliefp岩石或母质rock or parent materialst 时间(年龄) timeThe type of soil developed depends on the amount of time a parent material on a specific topography is exposed to the effects of climate and vegetation. "Why do I have so many different soil series on my land?" The answer is quite simple. If you had three parent materials on five topographies developed under two vegetations, one climate, and two periods of time, you would have the following number of soil series: 3 parent materials × 5 topographies × 2 vegetations × 1 climate × 2 time intervals = 60 soil series(土系).土壤的作用Role of Soil:They help supply our food, support our homes and highways, act as building materials for our construction, absorb our waste materials, and give us many beautiful and scenic areas for relaxation and recreation." The wealth of a nation lies in her soils and their intelligent development." --- Richard Gordon我国主要的土壤类型:砖红壤,红壤,黄壤,暗棕壤,黑土,紫色土,水稻土,荒漠土。

土壤学一级学科土壤学是研究土壤的形成、性质、演化、利用和保护的学科。

作为一门综合性学科,土壤学涉及地质学、生物学、化学、环境科学等多个学科的知识。

在现代农业发展中,土壤学具有重要的地位和作用。

本文将围绕土壤学这一一级学科展开详细的阐述。

一、土壤学的基本概念和分支学科土壤学是研究土壤的物理、化学、生物等性质及其与地球和生物圈的相互关系的学科。

它主要包括土壤形成发育学、土壤物理学、土壤化学、土壤生物学等分支学科。

土壤学的研究对象是土壤,它是地壳表面由岩石矿物、有机物质、水和气体等组成的一种复杂自然体系。

二、土壤的重要性和功能土壤是农业生产的基础和农业可持续发展的关键环节。

它对于农作物的生长提供了必要的养分和水分,并提供了生物栖息的环境。

土壤具有保持水分、调节气候、净化水质、保育生物多样性等重要功能。

因此,合理利用和保护土壤对于保障粮食安全、生态环境保护具有重要意义。

三、土壤的形成和发育过程土壤的形成是一个复杂的过程,受到气候、母质、生物、地形和时间等因素的综合影响。

土壤的形成过程包括岩石风化、有机物质的积累、土壤微生物的活动等多个阶段。

土壤的发育过程通常需要数千年甚至几万年的时间。

四、土壤的物理性质土壤的物理性质是指土壤颗粒的大小、结构、密度、孔隙度等特征。

物理性质对土壤的透气性、保水性、保肥性等具有重要影响。

研究土壤的物理性质有助于合理利用土壤资源,改善土壤的环境条件。

五、土壤的化学性质土壤的化学性质主要包括土壤的酸碱度、养分含量、土壤有机质的含量等。

化学性质对土壤的肥力和植物生长具有重要影响。

通过合理施肥和调整土壤pH值等措施,可以改善土壤的化学性质,提高土壤的肥力。

六、土壤的生物性质土壤的生物性质主要包括土壤中微生物的种类和数量、土壤动物的生态功能等。

土壤中的微生物和动物对土壤养分的转化和有机物的分解具有重要作用。

研究土壤的生物性质有助于理解土壤生态系统的功能和土壤生物多样性的保护。

七、土壤学在农业生产中的应用土壤学为农业生产提供了理论基础和技术支持。

环境土壤学教案一、引言环境土壤学是研究土壤与环境之间相互作用关系的学科,主要探讨土壤对环境质量的影响及其环境修复与保护方法。

本教案旨在通过教学,使学生了解土壤对环境的重要性,掌握相关基础知识,并能应用所学知识解决实际环境问题。

二、教育目标1. 理解土壤与环境的相互关系,认识土壤对环境的影响。

2. 掌握土壤基本性质及其对环境的影响机制。

3. 理解土壤环境修复与保护的原理和方法。

三、教学内容1. 土壤基本性质1.1 土壤定义及组成土壤是由无机颗粒、有机物质、水、空气和生物体等组成的自然资源。

通过分析土壤颗粒组成、结构及土壤质地等方面的内容,使学生了解土壤的基本性质。

1.2 土壤质地与土壤结构介绍土壤质地与土壤结构的概念,以及它们对土壤透水性、保水性等性质的影响。

2. 土壤与环境相互关系2.1 土壤与水环境阐述土壤对水循环的影响,包括土壤滞水、排水等对地表水的影响,以及土壤滞水与排水的影响对水质的影响。

2.2 土壤与大气环境介绍土壤对大气中气体的吸附与释放,以及土壤作为源、汇的功能,探讨土壤与大气环境的相互关系。

2.3 土壤与生物环境讲解土壤对生物的提供营养物质、调节气候、保护生物等方面的作用。

3. 土壤环境修复与保护3.1 土壤环境污染介绍土壤环境污染的来源、类型和影响,以及影响污染传播和迁移的因素。

3.2 土壤修复技术介绍常见的土壤修复技术,如物理修复、化学修复和生物修复等,并分析其适用性和优缺点。

3.3 土壤保护方法探讨土壤保护的重要性及其方法,如合理利用肥料、合理施用农药、合理耕作等。

四、教学方法1. 授课法通过讲解与演示,向学生介绍土壤的基本性质、土壤与环境的相互关系,以及土壤修复与保护的方法。

2. 实践操作组织学生进行实验、实地考察等实践活动,培养学生动手能力和实际操作能力。

3. 讨论与案例分析提出问题,引导学生进行讨论,分析解决实际环境问题的案例,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

五、教学评价与考核1. 参与度考察学生在教学过程中的积极参与程度,包括思考问题、提问、讨论等。

一、土壤的定义和分类1. 土壤的定义土壤是地球表面由岩石、有机物、水、空气和生物组成的肥力的天然层,是外界各种物质和能量转换的场所,是植被生长和各种生物活动的基质。

土壤在自然界中的作用是多种多样的,对人们的生活和社会生产起着至关重要的作用。

2. 土壤的分类按物质成分来分,土壤可以分为无机质土壤和有机质土壤。

按颗粒组成来分,土壤可以分为粉砂质土壤、粘壤土和砂壤土。

按发生来源来分,土壤可以分为原生土壤和洪积土壤。

按农业和环境特性来分,土壤可以分为农业土壤和环境土壤。

二、土壤的基础性质1. 土壤的物理性质土壤的物理性质包括土壤的质地、结构、密度、孔隙度、渗透性和团聚体。

2. 土壤的化学性质土壤的化学性质包括土壤的酸碱度、有机质、无机盐、氧化还原、离子交换、养分等。

3. 土壤的生物性质土壤的生物性质主要包括土壤微生物、土壤动物和土壤植物。

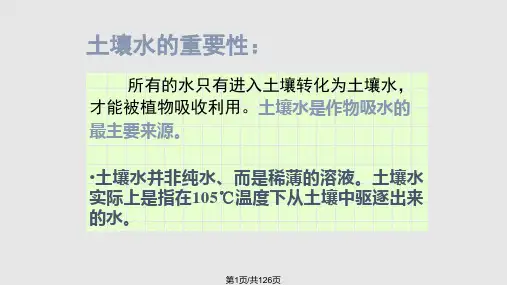

4. 土壤的水分性质土壤的水分性质包括土壤的含水量、土壤的持水性、土壤的透水性等。

三、土壤的生成与演化1. 土壤的生成过程土壤的生成是地球表面风化、物质重排、有机物混合等多种土壤形成作用的综合结果。

2. 土壤的演化过程土壤的演化是土壤在不同地质历史时期、不同气候条件下,物质的分布和性态的变迁。

1. 土壤发育的要素土壤发育的主要要素包括母质、气候、生物、地形和时间。

2. 土壤的改良与利用土壤的改良与利用包括土壤的施肥、灌溉、耕作和植被的保护。

五、土壤污染与修复1. 土壤污染的类型土壤污染主要包括有机污染、无机污染和放射性污染。

2. 土壤修复的方法土壤修复的方法包括物理修复、化学修复和生物修复。

六、土壤与环境1. 土壤改良对环境的作用土壤改良可以改善土壤环境,提高土壤肥力,对环境起到保护作用。

2. 土壤的环境负荷土壤的环境负荷主要包括土壤的农业利用、开发利用和城乡建设。

七、土壤科学的研究方法1. 土壤学的研究方法土壤学的研究方法包括实地调查、室内试验、实验室试验和计算模拟。

绪言重点:掌握土壤及肥力的概念,掌握土壤地理学的研究内容与方法。

一、土壤肥力及其概念土壤:覆盖在地球陆地表面上能够生长植物的疏松层。

土壤是可以剖析的物质实体和一个运动、开放的系统。

土壤肥力:是指土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气、热量的能力。

土壤的基本属性和本质特征是具有肥力。

二、研究内容与方法土壤地理学是土壤学与自然地理学之间的交叉学科,是研究土壤的发生、发展、分异、分布规律,进而为调控、改造和利用土壤资源提供科学依据的科学。

研究内容①土壤发生的研究:研究土壤形成与地理环境的关系及土壤的形成过程。

②土壤分类的研究:根据土壤自身的发生发展规律,并入相当的分类单位,纳入一定的分类系统。

③土壤地理分布规律的研究:认识和探讨土壤在空间分布上是有规律的,是土壤地理学的基本任务和研究内容。

④土壤调查、制图及土壤资源数量统计与质量评价的研究:土壤是一种资源,认识和利用这种资源,需要进行土壤调查,在其基础上还要进行土壤资源的数量统计和质量评价。

⑤土壤生态系统的研究:不同土壤系统中营养物质循环和能量传递;区域土壤生态系统的演变同环境之间的关系;人类活动对土壤生态环境的影响与预测。

⑥土壤保护的研究:土壤资源是有限的,如何做到土壤资源的可持续利用是土壤地理学的一项重要研究内容。

研究方法:①土壤野外调查研究方法。

②定位或半定位动态观测研究方法。

③室内分析研究方法。

④数理统计研究方法。

⑤遥感、地理信息系统在土壤研究中的应用。

第一章土壤剖析重点:掌握土壤剖面发生层的划分;掌握土壤流体物质组成及其主要诊断特性;掌握土壤固相物质组成及其特性;掌握有机质的组成及特征;掌握土壤质地、结构等主要物理性质。

土壤形态一、土壤剖面发生层的划分土壤剖面:指从地面垂直向下的土壤纵断面。

土壤发生层:指土壤剖面中与地表大致平行且由成土作用而形成的层次,简称土层。

1967年国际土壤学会提出土壤剖面划分:1、有机层(O)以已分解的和未分解的有机质为主的土层;2、腐殖质层(A)形成于表层或位于O层之下的矿质发生层。

环境土壤学实验 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】环境土壤学实验实验一土壤样品的采集与制备一、实验目的土壤样品的采集与制备是土壤分析工作中的一个重要环节。

实验方法直接影响分析结果的准确性及应用价值,因此,必须按科学的方法进行采样和制备。

通过实验,重点使学生初步掌握耕层土壤混合样品的采集和制备方法。

二、实验仪器小铁铲、布袋(或塑料袋)、标签、铅笔、尺子、锤子、镊子、土壤筛(18目、60目)、广口瓶、研钵、盛土盘等。

三、实验步骤(一)样品采集:根据不同的研究目的,有不同的采样方法。

1.研究土壤肥土:(1)采取混合样品:采样时须按一定的采样路线进行。

采样点的分布应做到“均匀”和“随机”;布点的形式以蛇形最好,在地块面积小,地势平坦,肥力均匀的情况下,可采用对角线或棋盘式采样路线,如图示1-1。

采样点要避免地埂边、路旁、沟边、挖方、填方及堆肥等特殊地方;采样点的数目一般应根据采样区域大小和土壤肥力差异情况,酌情采集5~20个点。

(2). 采样方法采样点确定后,刮去2~3mm的表土,用土钻或小铁铲垂直入土15~20cm左右。

每点的取土深度、质量应尽量一致,将采集图1-1土壤采样布点路线1.对角线布点法2.棋盘式布点法3.蛇形布点法的土样集中在盛土盘中,初略选去石砾、虫壳、根系等物质,混合均匀,采用四分法,除去多余的土,直至所需要数量为止,一般每个混合土样的质量约1kg左右。

(3). 采样时间如果土壤测定是为了解决随时出现的问题,应随时采样;是为了摸清土壤养分变化和作物生长规律,即按作物生育期定期采样;为了制定施肥计划而进行土壤测定时,在作物收获前后或施基肥前进行采样;若要了解施肥效果,则在作物生长期间,施肥前后进行采样。

(4). 装袋与填写标签所采土样装入布袋中,填写标签两份,一份贴在布袋外,一份放入布袋内,标签应写明采样地点、深度、样品编号、日期、采样人、土样名称等。

土壤学黄昌勇2000版

(原创版)

目录

1.土壤学的概念和历史

2.土壤学的研究对象和方法

3.土壤的特性和分类

4.土壤对农业和环境的重要性

5.我国土壤资源的现状和保护

正文

一、土壤学的概念和历史

土壤学是一门研究土壤形成、演化、性质和功能的学科,它涉及到自然科学、农业科学和环境科学等多个领域。

土壤学的历史可以追溯到古代,但作为一门独立的学科,它主要是在 19 世纪末和 20 世纪初形成的。

我国土壤学的研究始于 20 世纪初,经历了从引进到自主创新的过程。

二、土壤学的研究对象和方法

土壤学的研究对象是土壤,包括土壤的物理、化学、生物和生态等方面。

土壤学研究方法多样,包括实验室分析、田间试验和模型模拟等。

三、土壤的特性和分类

土壤是由矿物质、有机质、水分、空气和生物等五部分组成的复杂体系,具有独特的结构、功能和生态特性。

根据土壤的性质和特征,土壤可以分为多种类型,如黄壤、红壤、黑土等。

四、土壤对农业和环境的重要性

土壤是农业生产的基础,对农业生产具有重要意义。

同时,土壤也是环境保护的重要组成部分,对于防止水土流失、保持水源地水质和减缓气

候变化等具有重要作用。

五、我国土壤资源的现状和保护

我国土壤资源丰富多样,但同时也面临着许多问题,如土壤侵蚀、土壤污染和土壤退化等。

简述环境土壤学定义及其发展历程环境土壤学是研究土壤与环境之间相互关系的科学,它旨在探索土壤在环境中的形成、发展和演变规律,为环境保护和土壤资源合理利用提供科学依据。

下面将从环境土壤学的定义和发展历程两个方面进行阐述。

一、环境土壤学的定义环境土壤学是土壤学的一个分支学科,它主要研究土壤与环境之间的相互关系。

土壤是地球表层的一种自然资源,它不仅为植物提供生长的营养和水分,还是地球生态系统中的重要组成部分。

而环境则包括大气、水体、生物等自然因素,以及人类活动产生的各种污染物和废弃物。

环境土壤学通过研究土壤在环境中的形成、发展和演变规律,探索土壤与环境之间的相互作用关系,为环境保护和土壤资源的合理利用提供科学依据。

二、环境土壤学的发展历程环境土壤学的发展可以追溯到19世纪末20世纪初。

当时,人们开始意识到土壤是农业生产和自然环境的重要因素,并开始研究土壤的形成和肥力。

20世纪初,荷兰的冯·利伯克提出了土壤发生理论,奠定了现代土壤学的基础。

随着对土壤研究的深入,人们逐渐认识到土壤是一个复杂的生态系统,与环境因素密切相关。

在20世纪上半叶,环境土壤学逐渐成为一个独立的学科。

德国的齐默曼首次提出了“环境土壤学”这一概念,并将其作为一个独立的学科进行研究。

他强调了土壤与环境之间的相互作用关系,并指出了土壤对环境质量的影响。

此后,环境土壤学逐渐成为国际上一个重要的学科领域,各国纷纷开展相关研究,并形成了一批重要的研究成果和理论。

到了20世纪70年代以后,环境土壤学进入了一个新的发展阶段。

随着环境问题的日益突出,人们开始关注土壤对环境的污染和破坏作用。

环境土壤学开始从传统的土壤形成和肥力研究转向土壤污染和修复研究,探索土壤污染的成因、影响和防治措施。

同时,随着科学技术的进步,环境土壤学的研究方法也得到了极大的拓展,包括现代仪器设备的应用和空间遥感技术的发展等。

近年来,随着全球环境问题的不断加剧,环境土壤学的研究领域也不断扩大。