蒙古族习俗

- 格式:docx

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:10

内蒙古的传统风俗内蒙古是中国的一个自治区,位于中国北方。

内蒙古拥有丰富的传统风俗文化,代代相传,深受当地人民喜爱。

下面将为大家介绍一些内蒙古的传统风俗。

一、蒙古包蒙古包是内蒙古传统的居住建筑,也是蒙古族人民的象征。

蒙古包是由木框架和毡子构成的,外形呈圆锥形。

内蒙古的草原上到处可见蒙古包,它不仅是人们居住的地方,更是家人团聚的象征。

在蒙古包里,人们可以享受到温暖和舒适,感受到家庭的温暖和快乐。

二、马术表演内蒙古是马背上的民族,马术在这里有着深厚的传统和文化内涵。

每年的七月,内蒙古都会举办盛大的马术表演活动。

在这个节日里,人们可以欣赏到各种精彩的马术表演,如赛马、马球等。

这些表演不仅展示了内蒙古人民的马术技巧,也体现了他们对马的热爱和崇尚。

三、蒙古族服饰蒙古族是内蒙古的主要民族之一,他们有着独特的服饰文化。

蒙古族的传统服饰以蓝色和白色为主色调,采用宽松的设计,适合驰骋草原。

男性通常穿着长袍和宽松的裤子,女性则穿着宽松的袍子和裙子。

蒙古族的服饰不仅体现了他们的民族特色,也展示了他们对自然的热爱和敬畏。

四、蒙古族的舞蹈蒙古族的舞蹈是内蒙古传统文化的重要组成部分。

蒙古族的舞蹈通常以骑马和放风筝为主题,舞姿优美、独特。

蒙古族的舞蹈展示了他们对自然的热爱和对生活的热情,也体现了他们对家乡的深情厚意。

五、奶茶内蒙古的奶茶是当地人民日常生活中重要的饮品。

奶茶的制作方法独特,首先将茶叶煮沸,然后加入牛奶和盐,最后搅拌均匀即可。

奶茶不仅具有浓郁的香味,还有丰富的营养成分,被当地人民视为珍贵的礼物。

六、民间音乐内蒙古的民间音乐丰富多样,以马头琴和蒙古大鼓为代表。

马头琴是蒙古族的传统乐器,它发出悠扬的音乐,能够让人们感受到草原的宁静和祥和。

蒙古大鼓则是内蒙古的传统乐器,它的声音雄壮激昂,能够让人们感受到草原的豪迈和热情。

七、草原婚礼内蒙古的草原婚礼是当地人民重要的传统习俗之一。

新娘和新郎穿着传统的蒙古族服饰,在草原上举行婚礼。

蒙古族节日有什么风俗习惯?蒙古族节日有什么风俗习惯?蒙古族节日风俗习惯1蒙古族节日有祭祀风俗,具体风俗习惯如下:(1)敖包:最初是道路和境界的标志,起指路,辨别方向和行政区划的作用。

祭敖包的时间,多在水草丰美,牛羊肥壮的六、七、八月间。

祭祀时,敖包插上树枝,树枝上挂五颜六色的布条或纸旗,旗上写经文,祭礼仪上大致有血祭、酒祭、火祭、玉祭等。

(2)血祭:就是把自己喂养的牛、马、羊宰杀了,供奉在敖包之前。

这种祭法由来已久,现在各另地方还有。

相传游牧时代,蒙古族牧民把供自己生存的牛、马、羊等牲畜,看成是天地所赐,因此,祀天、地诸神时,就要宰杀牲畜来报答。

(3)酒祭:就是把鲜奶、奶油,一滴一滴洒在“敖包”前,祈求平安幸福。

这种祭神的风俗,也很早就有,(蒙古秘史)中称作“酒注礼”,至今有的地方还能看到。

据说它的意思是说,神不仅要吃肉,也要饮酒喝牛奶的。

(4)火祭:就是在敖包前烧一大堆干树枝或一大堆牛、马、羊粪。

祭祀时,各户都走近火边,念着自己家的姓氏,供上祭品,把“布呼勒玛哈”整羊肉,投到火里烧,烧得越旺越好。

蒙古民族认为火最洁净,用火可以驱逐一切邪恶。

(5)玉祭:在古代玉是昂贵的,它常常是祭神的供品,过去蒙古民族祭敖包时,也有这种礼祭,现在已经没有人用玉祭敖包了。

蒙古族节日风俗习惯21、背弓挎箭蒙古族的婚俗之一,解放前蒙古人娶亲时,新郎要佩带弓箭,跨骏马启程。

到女家后,摘下弓箭,放在蒙古包的西南方。

次日走时再挎上。

2、刁帽子,也称抢帽子。

通常是送亲者想方设法把娶亲者的帽子抢过来,挑在马鞭上,或者扔到地上,迫使新郎下马去拣,以影响其行速。

娶亲者彼此掩护,而不让送亲者抢去帽子。

一路上,你追我赶,互相嬉戏。

3、献哈达常在迎送、馈赠、敬神、拜年以及喜庆时使用,以表示敬意祝贺。

这种礼节由来已久。

据《马可·波罗游记》中所写,蒙古族“过年过节时都互相用金银玉石做的礼品同白色绸布一起捧献”。

4、递鼻烟壶,递鼻烟壶是蒙古民族古老的习俗,在蒙古包里作客,殷勤好客的主人,常常要拿出一个精致象个瓷瓶样的小壶,敬给客人嗅。

蒙古族的风俗习惯有哪些蒙古族的风俗习惯有哪些蒙古族是中国的少数民族之一,是主要分布于东亚地区的一个传统游牧民族,主要以放牧为主,那么蒙古族的风俗习惯是?那么,下面就让店铺为大家介绍蒙古族的风俗习惯,希望对大家有帮助。

蒙古族的风俗习惯历史蒙古的称谓最早见于唐代,那时只是蒙古众多部落中的一个部落的名称。

这个部落的发祥地在额尔古纳河东岸一带,以后逐渐西移。

各部落之间竞相掠夺人口、牲畜和财富,形成了无休止的部落。

1206年铁木真被推戴为蒙古大汗,号成吉思汗,建立了蒙古国,从此中国北方第一次出现了一个强大、稳定和不断发展的民族----蒙古族。

成吉思汗统一了蒙古族各部落,统一了中国,建立了元朝,还不断地发动大规模的军事活动,扩大其疆域。

自元代以来,蒙古族人民在中国的政治、军事、经济、科学技术、天文历算、文化艺术、医学等各个方面都做出了重大贡献。

多彩的服饰在一般人的心目中,蒙古族的服饰似乎很简单,无非就是一件袍子,一双靴子而已。

其实,蒙古族的服饰是非常复杂而丰富多彩的。

不仅各地形制有别,而且有年龄、婚否及盛装与常服之别。

蒙古族服饰主要包括首饰、袍子、腰带、靴子四个部分。

首饰大致可分为头饰、项饰、胸饰、腰饰、手饰等五大类。

头饰主要有头巾、帽子、头带、头圈、辫钳、辫套、头钗、头簪、耳环、耳坠等,是蒙古族首饰中最绚丽的部分。

如"顾古冠"是元代蒙古族已婚女子流行的高冠,高约1尺,顶部为四边形,上面包裹着五颜六色的绸缎,缀有各种宝石、琥珀、串珠、玉片及孔雀羽毛、野鸡尾毛等装饰物,制作精美,绚丽多姿。

妇女们平时一般多罩头巾。

头巾大约丈余长,颜色多种多样。

质料有布、麻、绸、绢等。

姑娘们喜欢将头巾缠在头上,然后在右侧挽一个小结,把头巾的穗头垂下来。

已婚妇女们则用头巾包住头顶后,缠一圈,不留穗头。

在庄重的场合还要戴上绣有丹凤朝阳、二龙戏珠等花纹图案的帽子。

帽顶上有红色穗子和闪光明亮的帽顶宝石。

传说这种习俗始于成吉思汗时期。

蒙古族节日风俗_蒙古族的节日风俗是什么蒙古族是中国的少数民族之一,是主要分布于东亚地区的一个传统游牧民族,那么蒙古族的节日风俗是什么?接下来由店铺给大家带来蒙古族节日风俗,希望大家喜欢!蒙古族节日风俗蒙古族年节蒙古族的年节亦称“白节”或“白月”,这与奶食的洁白紧密相关,而且“白”在蒙古人心目中具有“开元”之意。

关于蒙古年节传说不一。

据史书记载,自元朝起蒙古族接受了汉族历法,因此,蒙古族白月与汉族春节正月相符。

这就是蒙古族过“春节”的由来。

蒙古族年节,虽然与汉族春节一致,并吸收了一些汉族习俗,如吃五更饺子,放鞭炮等,但也有很多蒙古族传统习俗。

农牧区蒙古族在除夕之夜一般都要吃手扒肉、点篝火,以示合家团圆,辞旧迎新。

初一凌晨晚辈向长辈敬“迎新酒”,亲朋间互赠哈达,恭贺新年吉祥如意。

在整个白月(正月)里,在草原上常会看到穿著节日盛装的牧民带着酒香和歌声,和着马蹄或汽车摩托车的伴奏,结伴走亲访友的热闹情景。

马奶节蒙古族传统节日。

以赞颂骏马和喝马奶酒为主要内容,故名。

主要流行于内蒙古锡林郭勒草原和鄂尔多斯牧区。

通常在农历八月下旬举行,日期不固定,为期一两天。

为欢庆丰收,彼此祝福,除准备足够的马奶酒外,还以全羊席等款待宾客,并举行赛马、请民间歌手演唱祝词、向老蒙医献礼和乌兰牧骑文艺演出或放电影等活动。

据传,那达慕盛会即源于此。

祭敖包蒙古族的传统祭祀活动很多,如祭天、祭火、祭祖、祭敖包等。

其中祭敖包是各蒙古族居住地区普遍进行的祭祀活动。

“敖包”是蒙古语音译,亦作“鄂博”、“脑包”等,汉语的意思为“高堆子”。

原是指在游牧交界之处及道路上用石块或泥土堆积起来以作标记的石堆或土堆。

正如《清会典》所记:蒙古“游牧交界之所,无山无河为志者,垒石为志,谓之敖包”。

后来逐渐被视为神灵的居所,被作为崇拜物加以祭祀和供奉。

于是,原来的界标、路标就变成了祭祀山神、路神、村落保护神等神灵的场所。

而且可以根据需要选址建造。

过去内蒙各盟旗、苏木和寺庙等都有自己公用的敖包,富裕的人家还建有家敖包,每座敖包还有各自的名称。

蒙古族始源于古代望建河(今额尔古纳河)东岸一带。

13世纪初,以成吉思汗为首的蒙古部统一了蒙古地区诸部,逐渐形成了一个新的民族共同体。

蒙古族人民世居草原,以畜牧为生计。

过着“逐水草而居”的游牧生活,尽管这种生存方式在现代社会被弱化,但仍然被视作蒙古族的标志。

蒙古族的传统节日主要有:蒙古族新年(春节)、那达慕大会、敖包节、祖鲁节、麦德尔节、打鬃节、马奶节等等。

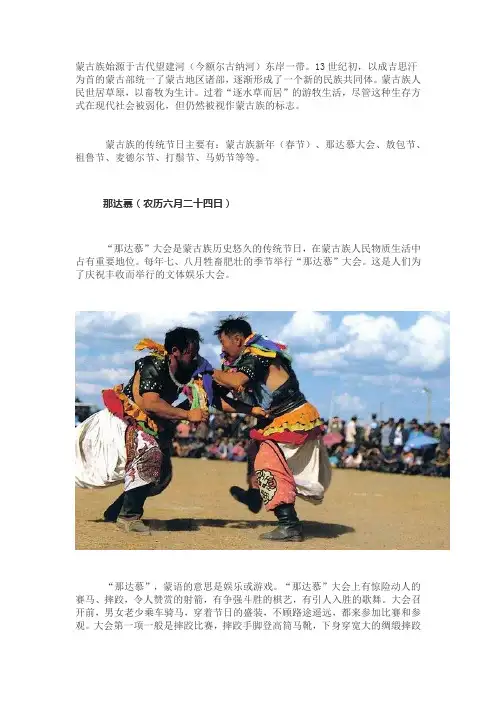

那达慕(农历六月二十四日)“那达慕”大会是蒙古族历史悠久的传统节日,在蒙古族人民物质生活中占有重要地位。

每年七、八月牲畜肥壮的季节举行“那达慕”大会。

这是人们为了庆祝丰收而举行的文体娱乐大会。

“那达慕”,蒙语的意思是娱乐或游戏。

“那达慕”大会上有惊险动人的赛马、摔跤,令人赞赏的射箭,有争强斗胜的棋艺,有引人入胜的歌舞。

大会召开前,男女老少乘车骑马,穿着节日的盛装,不顾路途遥远,都来参加比赛和参观。

大会第一项一般是摔跤比赛,摔跤手脚登高筒马靴,下身穿宽大的绸缎摔跤裤,上身穿“昭得格”(一种皮革制的坎肩),在脖颈上围有五彩缤纷的饰物“江戈”,仿古代骑士跨着大步,绕场一周。

赛马也是大会上重要的活动之一。

比赛开始,骑手们一字排开,个个扎着彩色腰带,头缠彩巾,洋溢着青春的活力。

赛马的起点和终点插着各种鲜艳的彩旗,只等号角长鸣,骑手们便纷纷飞身上鞍,扬鞭策马,一时红巾飞舞,如箭矢齐发。

先到达终点者,成为草原上最受人赞誉的健儿。

射箭比赛也吸引着众多牧民。

技艺高超者可百发百中,赢得观众的阵阵喝彩。

“那达慕”大会又是农牧物资交易会。

除了工业和农副产品外,还有具有民族特色的饮食,如牛羊肉及其熏干制品、奶酪、奶干、奶油、奶疙瘩、奶豆腐、酸奶。

马奶节(农历八月末)马奶节是蒙古族的传统节日,主要以喝马奶酒为主。

流行于内蒙古锡林郭勒盟和鄂尔多斯的部分牧区。

通常在农历八月下旬举行,日期不固定,为期一天。

为欢庆丰收,彼此祝福,除准备足够的马奶酒外,还以“手扒肉”款待宾客,并举行赛马活动、请民间歌手演唱祝词、向老蒙医献礼等。

蒙古族的风俗习惯蒙古族是中国的少数民族之一,其大约有400多万人。

在蒙古族的传统文化中,风俗习惯十分丰富有趣。

下面将为大家详细介绍蒙古族的风俗习惯。

一、家庭和家居在蒙古族的家庭中,各个成员的关系非常亲密。

通常,家庭是多代同堂居住的。

一般情况下,祖父母会居住在家中,并积极参与家庭生活的方方面面,他们会为家庭提供智慧和经验,更会传承蒙古族的文化和传统,让家人们了解和继承这个民族的文化底蕴。

蒙古族的家庭多半是蒙古包或皮帐篷,这种居住方式就像是蒙古人民的象征。

蒙古包是一种圆形的帐篷,里面有一个火炉,可以用来做饭、取暖和照明。

皮帐篷则是用羊毛和羊皮制成的,结实耐用,非常适合生活在荒凉的草原上。

二、服饰男性和女性的服饰在蒙古族中有着很大的不同,但是他们都非常喜欢穿上五颜六色的服饰。

男性通常会穿长长的袍子、宽松的长裤和厚重的靴子。

他们也喜欢带上配有大尺寸银币的帽子和卡拉瑟(即蒙古国标志性的脚链)。

另外,男性也会像贵族一样穿上可爱的金银项链和手镯。

女性则穿上漂亮的长裙和羊皮马靴,这些服饰颜色明亮且充满诗意。

女性们还喜欢戴上漂亮的项链和耳环,这些珠宝为她们的穿着增添了光彩和魅力。

三、婚礼习俗在蒙古族中,婚礼是非常盛大的,通常会持续几天时间。

在婚礼期间,可能会有各种各样的活动,例如踩踏、唱歌、跳舞和射箭比赛等。

另外,新娘和新郎通常会在马上遨游,举办一场盛大的“新婚巡马”仪式。

这个仪式的意义是象征着蒙古族人的独立和自由,新婚夫妇能够在马上翱翔,在草原上享受自由和美好的生活。

四、节日和庆典蒙古族人非常重视节日和庆典,并且在这些时候会尽情地享受和狂欢。

例如,“那达慕”节是蒙古族一年中最为盛大的节日,它象征着蒙古之王盖世太保的诞辰。

在这个节日里,人们可以看到许多精彩的活动,例如摔跤、射箭、马术表演等等。

人们还会穿上盛装,唱歌、跳舞并尽情地狂欢。

另外,蒙古族人还会在“萨卡尔”节庆祝新年。

在这个节日里,人们会点燃篝火,唱歌跳舞,象征着新的一年中光明的未来。

蒙古族的礼仪蒙古族是中国的一个少数民族,以其独特的文化和传统而闻名。

蒙古族的礼仪体现了他们对尊重和团结的重视,是他们社会生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍蒙古族的礼仪习俗和礼仪规范。

一、宴会礼仪在蒙古族的传统宴会上,主人会亲自迎接客人,并向客人敬酒。

客人们则要举起酒杯回敬主人,并表达自己的祝福。

在喝酒的过程中,蒙古族人还有一套独特的敬酒礼仪,如“白酒三杯一瓶倒”等。

二、婚礼礼仪蒙古族的婚礼十分庄重而热闹。

新郎要亲自前往新娘家中迎娶,途中要有一群人表演舞蹈和歌曲欢迎新娘。

在婚礼仪式上,新郎要向新娘家长献上哈达,并接受新娘家长的祝福。

随后,新郎和新娘要进行牛仔舞,以示喜庆和团结。

三、葬礼礼仪蒙古族的葬礼是一个庄重而庄重的仪式。

在丧家,亲友们要穿着黑色的服装,戴着白色的头巾,表达对逝者的哀悼之情。

葬礼期间,还会有一些传统的祭祀活动,如祭祀祖先和祭祀天地。

四、节日礼仪蒙古族有许多重要的传统节日,如春节、那达慕大会等。

在这些节日里,人们会穿上传统的服装,进行各种庆祝活动。

例如,在那达慕大会上,蒙古族人会进行射箭、摔跤等传统体育项目,并进行各种歌舞表演。

五、客人礼仪蒙古族人对待客人非常热情好客。

当客人到访时,主人会亲自迎接,并邀请客人入内。

客人进入主人家时,要脱鞋并且不可踩到门槛。

在客人离开时,主人会送客人到门口,并祝福客人一路顺风。

六、祭祀礼仪蒙古族人对祖先和神灵有着深厚的崇拜和敬意。

每年的农历正月和七月,蒙古族人会进行隆重的祭祀仪式,以表达对祖先和神灵的感恩之情。

在祭祀仪式上,人们会献上牲畜和美食,祈求祖先和神灵的保佑和庇护。

蒙古族的礼仪是他们文化的重要组成部分,也是他们与其他民族交流和沟通的桥梁。

通过遵守礼仪规范,蒙古族人能够更好地维护家族的尊严和团结,并与其他民族建立友好的关系。

我们应该尊重和学习不同民族的礼仪,促进民族之间的交流和融合,共同创造和谐的社会环境。

蒙古的民俗1. 引言蒙古是一个拥有悠久历史和独特文化的国家,民俗是蒙古人民生活中重要的一部分。

蒙古的民俗包括了各种传统习俗、节日庆典、民间艺术等,反映了蒙古人民的生活方式、价值观念和信仰体系。

本文将全面介绍蒙古的民俗,包括蒙古族的传统婚礼、节日庆典、民间艺术等内容。

2. 蒙古族的传统婚礼蒙古族的传统婚礼是蒙古民俗中的重要组成部分,它体现了蒙古人民对婚姻的重视和对家庭的承诺。

蒙古族的传统婚礼通常包括以下环节:2.1 婚前准备在蒙古族的传统婚礼中,婚前准备是非常重要的环节。

准备婚礼的工作通常由女方家族负责,包括选定婚期、准备嫁妆、布置婚房等。

同时,男方家族也会为婚礼做准备,包括准备聘礼、选定婚车等。

2.2 迎亲仪式迎亲仪式是蒙古族传统婚礼的重要环节之一。

在婚礼当天,新郎和新娘分别由各自的家族成员陪同,穿着传统的蒙古服饰,前往对方家中。

迎亲的过程中,男方家族会准备马匹和马车,以示尊重和热情款待。

2.3 请红请红是蒙古族传统婚礼中的一个重要环节,它代表了新娘正式进入新家的意义。

请红的仪式通常在新郎家中进行,由新娘家族的成员带领新娘入场,同时进行传统的祝福和祈福仪式。

2.4 婚礼宴席婚礼宴席是蒙古族传统婚礼的重要环节之一,它是新郎和新娘向亲友们宣告婚姻的正式场合。

婚礼宴席上,新郎和新娘会向亲友敬酒,并进行传统的祝福仪式。

同时,宴席上还会有丰盛的美食和精彩的表演,以庆祝这一特殊的时刻。

3. 蒙古的节日庆典蒙古的节日庆典是蒙古民俗中的重要组成部分,它们反映了蒙古人民的信仰和生活方式。

蒙古的节日庆典通常包括以下几个重要节日:3.1 那达慕大会那达慕大会是蒙古族最重要的节日之一,也是蒙古自治区的传统节日。

那达慕大会通常在每年的七月至八月举行,吸引了来自蒙古族各地的人们参加。

在那达慕大会上,人们会进行各种传统的体育竞技活动,如赛马、摔跤等,并举行各种文艺演出和民间艺术表演。

3.2 白色月光节白色月光节是蒙古族传统的农耕节日,通常在每年的农历六月举行。

蒙古族的习俗1、成吉思汗的诞生日蒙古国国家大呼拉尔根据国际蒙古学研究成果规定,成吉思汗的诞生日为每年冬季首月初一日,同时决定成吉思汗的诞生日为“蒙古自豪日”。

以此推算今年的公历11月08日为成吉思汗诞辰周年。

2、查干萨日查干萨日,在汉语中译为白色的月,又叫做“白节”。

在每年农历春节前后,草原上都要举行祭火、祝寿、拜年等活动来庆祝新一年的开始,这便是蒙古族的春节——“查干萨日”。

时间为农历十二月二十三日至正月。

3、祖鲁节祖鲁节也叫点灯节,每年农历十月二十五日举行。

又称降生节和静,是一种小规模的宗教节日。

黄昏时,全家人围坐在一起,人们将灯点燃后,从左到右转三圈然后洒酒祭天、磕头拜佛,祈求佛爷保佑长寿、平安。

也象征着世界永远光明,人们长命百岁。

4、那达慕大会每年农历6月初四开始的为期5天的那达慕,是蒙古族人民的盛会。

那达慕大会的内容主要有摔跤、赛马、射箭、套马、下蒙古棋等民族传统项目,有的地方还有田径、拔河、篮球等体育项目。

“那达慕”大会就是蒙古族历史悠久的.传统节日,在蒙古族人民物质生活中占据关键地位。

每年七、八月牲畜魁伟的季节举办“那达慕”大会。

这就是人们为了欢庆大丰收而举办的文体娱乐大会。

“那达慕”,蒙语的意思就是娱乐或游戏。

5、祭火祭火,就是蒙古族的一种古老传统习俗。

在游牧民族漫长的历史进程中,学会采用火很大的推动了生产力的发展,蒙古人也逐渐已经开始敬仰火神,指出炉灶就是火神所在地,就是家道或家族兴旺的寓意,就是神圣不可侵害的神明,因而平时蒙古包和房屋里的炉灶、火盆和篝火堆上等都不可以冒犯,每年的腊月二十三(部分地区就是腊月二十四)为蒙古族、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等民族传统的祭火节。

6、祭敖包每年的农历五月十三内蒙古各地都存有敖包祭拜,祷告草原风调雨顺、百业昌盛、人畜兴旺。

人们通过这种方式发扬着古老的祭拜文化。

年6月,中国蒙古学学会同内蒙古社会科学院在“内蒙古民族文化建设研究工程”中,设立课题开展专项研究。

蒙古族的风俗传统

蒙古族是一个勤劳善良的民族,他们的生活和习俗有许多,如:

蒙古族人民以牛奶和羊奶为饮料,而奶制品最具特色。

用牛奶做的奶茶、奶豆腐、奶皮子、奶酒、奶食、酸奶、奶酪等风味食品,营养丰富,美味可口。

蒙古族的传统节日有春节、二月二、三月三、八月十五中秋节和古尔邦节。

蒙古族人过春节时,除了穿新衣外,还要在门上挂春联。

贴福字,贴门神。

家中的老人去世时,要在家中墙壁上挂一幅画,上面有各种鸟类和兽类,据说这样做可以给家人带来好运。

二月二是蒙古族的“龙抬头”日,人们要穿上新衣服去山上祭拜龙王。

这一天也是牧人们祭祀山神的日子。

牧人们要在当天晚上用面粉做成“敖包”,用树枝支起一个架子,上面插上一根

树枝或一根棍子作为“敖包”的支架。

第二天早上去祭祀时要在“敖包”旁放上各种食物和水以及其他物品,供祭拜之用。

祭品要摆在供桌前的供桌上。

祭祀结束后牧人们会将供品撤掉。

三月三是蒙古族的“花山节”。

—— 1 —1 —。

蒙古族的传统节日蒙古族的传统节日蒙古族是中国56个民族之一,也是55个少数民族中的一个。

蒙古族人大部分都是分布在内蒙古自治区、东北三省的,蒙古族有自己的语言文字。

下面和小编一起来看蒙古族的传统节日,希望有所帮助!1、火忌蒙古族崇拜火、火神和灶神,认为火、火神或灶神是驱妖避邪的圣洁物。

所以进入蒙古包后,禁忌在火炉上烤脚,更不许在火炉旁烤湿靴子和鞋子。

不得跨越炉灶,或脚蹬炉灶,不得在炉灶上磕烟袋、摔东西、扔脏物。

不能用刀子挑火、将刀子插入火中,或用刀子从锅中取肉。

2、水忌蒙古族认为水是纯洁的神灵。

忌讳在河流中洗手或沐浴,更不许洗女人的脏衣物,或者将不干净的东西投入河中。

草原干旱缺水,逐水草放牧,无水则无法生存。

所以牧民习惯节约用水,注意保持水的清洁,并视水为生命之源。

3、病忌牧民家有重病号或病危的人时,一般在蒙古包左侧挂一根绳子,并将绳子的一端埋在东侧,说明家里有重患者,不待客。

4、产忌蒙古族妇女生孩子时的忌讳。

各地习俗大同小异。

蒙古族妇女生孩子不让外人进产房。

一般要在屋檐下挂一个明显的标志。

生男孩子挂弓箭,生女孩则挂红布条。

客人见标志即不再进入产房。

5、忌蹬门槛到牧民家作客,出入蒙古包时,绝不许踩蹬门槛。

农区、半牧区的蒙古人也有此禁忌。

在古代,如果有人误踏蒙古可汗宫帐的门槛,即被处死。

这种禁忌习俗,一直延续到现在。

6、忌摸头蒙古族忌讳生人用手摸小孩的头部。

旧观念认为生人的手不清洁,如果模孩子的头,会对孩子的健康发育不利。

7、忌打狗到牧民家作客时,要在蒙古包附近勒马慢行,待主人出包迎接,并看住狗后再下马,以免狗扑过来咬伤人。

千万不能打狗、骂狗,在蒙古族中认为狗是人类的'朋友。

8、作客忌讳牧民虽好客,但作客的忌讳也比较多。

客人进蒙古包时,要注意整装,切勿挽着袖子,把衣襟掖在腰带上。

也不可提着马鞭子进去,要把鞭子放在蒙古包门的右方,并且要立着放。

进蒙古包后,忌坐佛龛前面。

否则主人就会冷待客人,并认为客人不懂礼俗,不尊重民族习惯。

蒙古族礼仪礼节蒙古族礼仪礼节如下:1.献哈达:哈达是蒙古族人民用来表示敬意的一种礼品。

蒙古族人民的最高礼节就是献上哈达。

哈达是一种生丝织巾,颜色很多,一般多用白色、蓝色和黄色。

长度通常为1.5米,最长的有4米,宽度不等。

两端有穗,约6厘米。

哈达上绣有佛像或云纹、八宝、寿字等吉祥图案。

哈达最初是喇嘛教寺庙中一种祭神的用品。

随着喇妈教的传入,献哈达的仪式很快被蒙古族人民接受。

蒙古族人民每逢贵客来临、敬神祭祖、拜见尊长、婚嫁节庆、祝贺生日、远行送别、盛大庆典等重要场合,都要献哈达来表达自己的诚心和美好的祝愿。

哈达是蒙古族日常行礼中不可缺少的物品。

献哈达时,蒙古族主人张开双手捧着哈达,吟唱吉祥如意的祝词或赞词,渲染敬重的气氛,同时将哈达的折叠口向着接受哈达的宾客。

宾客要站起身面向献哈达者,集中精力听祝词和接受敬酒。

接受哈达时,宾客应微向前躬身,献哈达者将哈达挂于宾客颈上。

宾客应双手合掌于胸前,向献哈达者表示谢意。

2.斟酒敬客:是蒙古族待客的传统方式。

他们认为美酒是食品之精华,五谷之结晶,拿出最珍贵的食品敬献,是表达草原牧人对客人的敬重和爱戴。

通常主人是将美酒斟在银碗、金杯或牛角杯中,托在长长的哈达之上,唱起动人的蒙古族传统的敬酒歌,客人若是推让不喝酒,就会被认为是对主人瞧不起,不愿以诚相待。

宾客应随即接住酒,接酒后用无名指蘸酒向天、地、火炉方向点一下,以示敬奉天、地、火神。

不会喝酒也不要勉强,可沾唇示意,表示接受了主人纯洁的情谊。

3.请客人吸鼻烟:蒙古男子在家中接待男宾时,要与对方互递鼻烟壶。

若对方为平辈,应以双手或右手递上,并以同样的方法躬身接过对方的鼻烟壶,认真欣赏后,倒出一点鼻烟,抹在鼻孔里品味,然后把它还给对方。

若对方为长辈或身份高者,则应先跪一足,以右手递上自己的鼻烟壶,然后再以双手接过对方的鼻烟壶取而吸之在蒙古民间,与他人相见时所用的问候语,往往不是询问对方身体怎么样、工作忙不忙,而是“牲畜是否平安”。

蒙古族风俗特点范文蒙古族是中国的一个少数民族,拥有悠久的历史和独特的文化。

蒙古族的风俗特点主要体现在他们的服饰、住房、婚姻习俗、饮食文化、节日庆典和艺术表演等方面。

以下是对蒙古族风俗特点的详细介绍。

一、服饰蒙古族人民的传统服饰丰富多彩,具有强烈的民族特色。

男性通常穿着长袍,上衣和下身分开,头戴斗篷,腰围皮带,穿靴子,头戴僧帽或高达两尺的高帽。

女性则穿着长袍式的衣服,上衣下摆呈喇叭状,上穿彩色图案的袄子,下穿广大的裙子,盖头巾,脚踩靴子。

他们的服饰以蓝色、红色、黄色等鲜艳的色彩为主,充满了豪放和草原民族特有的风采。

二、住房蒙古族的传统住房是蒙古包,又称作“包子房”,是一种可移动的圆顶毡房。

蒙古包由一层厚厚的软毡布搭建而成,外面再套上一层防风防雨的硬毡布。

蒙古包有一个圆形的开口,以便通风和采光。

蒙古包的结构非常简单,可以迅速拆卸和搭建,非常适合游牧民族的生活方式。

三、婚姻习俗蒙古族的婚姻习俗主要包括婚姻介绍、彩礼、订婚、拜堂和婚礼等环节。

蒙古族的婚姻多由父母或媒人牵线搭桥,在男方家中安排一场隆重的仪式来介绍女方。

彩礼是男方送给女方家庭的礼物,除了一些日常生活用品外,还要准备一些牲畜作为重要的财物表达对女方的尊重和爱意。

婚礼当天,男方要举行美酒佳肴的盛宴,女方则要穿上传统的婚纱,参加精心准备的婚礼庆典。

四、饮食文化蒙古族的饮食文化以牛肉、羊肉和奶制品为主要食材。

他们讲究草原上长大的肉,一般喜欢将肉切成薄片,加入一些香料,然后在火上烤熟。

蒙古族人还有一道特色菜叫“涮羊肉”,是将羊肉切成薄片,放在热汤中涮烫,吃的时候蘸上特制的酱料。

在饮食方面,蒙古族人还喜欢喝奶茶,将鲜奶和茶叶混合后煮开,成为浓郁香甜的饮品。

五、节日庆典蒙古族有许多重要的节日和庆典,其中最重要的是那达慕大会。

那达慕是蒙古族人民的传统体育盛会,它不仅具有极高的娱乐性,还是一种重要的文化交流方式。

那达慕大会通常包括射箭、摔跤、马术、赛马和歌舞等项目,吸引了数以万计的蒙古族和其他民族的观众。

丰富多彩的蒙古族民俗蒙古族是一个历史悠久的民族,其独特的民俗文化也随着时间的推移而不断丰富和发展。

蒙古族民俗文化丰富多彩,涵盖了物质文化、制度文化和精神文化等多个方面。

本文将从以下几个方面介绍蒙古族丰富多彩的民俗文化。

一、物质文化蒙古族在物质文化方面具有丰富的特色。

蒙古族居住的蒙古包,具有很强的适应性,既可以适应草原上的风吹雨打,也可以适应城市中的宽敞明亮。

蒙古族饮食文化也是丰富多彩,其中最为著名的是牛羊肉、奶制品和酒。

此外,蒙古族的服饰也是其物质文化的重要组成部分,传统的蒙古族服饰色彩鲜艳、图案精美,具有很强的民族特色。

二、制度文化蒙古族的制度文化也十分丰富。

蒙古族的婚姻习俗中,有“指腹婚”和“换亲”等传统习俗,这些习俗虽然在现代社会已经逐渐消失,但在一些偏远地区仍然存在。

此外,蒙古族的丧葬习俗也有其独特之处,如天葬、水葬、火葬等,这些习俗体现了蒙古族对生命的尊重和对自然的敬畏。

在节日方面,蒙古族也有许多传统节日,如那达慕节、敖包节等,这些节日是蒙古族人民欢庆丰收、祈求幸福的重要时刻。

三、精神文化蒙古族的精神文化也是其民俗文化的重要组成部分。

蒙古族的信仰主要是萨满教和佛教,这些信仰在蒙古族人民的生活中有着重要的影响。

此外,蒙古族的民间文学也是其精神文化的重要组成部分,如《江格尔》、《格斯尔传》等史诗,这些民间文学反映了蒙古族的历史和文化传统。

此外,蒙古族的民间音乐和舞蹈也是其精神文化的重要组成部分,如马头琴、长调民歌、安代舞等,这些艺术形式展现了蒙古族人民的热情奔放和粗犷豪放。

四、现代民俗随着社会的进步和发展,蒙古族的民俗也在不断演变。

现代蒙古族的民俗既有传统的元素,也有现代的元素。

在传统元素方面,蒙古族的婚嫁习俗仍然保留着一些传统的仪式和规矩;在传统饮食方面,一些传统的美食仍然深受人们的喜爱;在服饰方面,一些传统的服饰仍然保留着一定的市场。

在现代化方面,现代蒙古族人民的生活方式和价值观念也在不断变化和更新。

蒙古族的风俗习惯有哪些蒙古族的风俗习惯有哪些蒙古族是我国少数民族的其中一个,那里的人们能歌善舞,热情好客,这当然与它们自身的文化有着密不可分的联系。

下面是店铺为大家整理的中国少数民族蒙古族的民族特色习俗,希望大家喜欢!游牧民族蒙古族有浓厚的文化特色蒙古族是主要分布于东亚地区的一个传统游牧民族,是中国的少数民族之一,同时也是蒙古国的主体民族。

此外,蒙古族在俄罗斯等亚欧国家也有分布,鄂温克族和土族也有时被认为是蒙古族的分支。

那么蒙古族的风俗习惯有哪些呢?蒙古族人民世居草原,以畜牧为生计。

过着“逐水草而迁徙”的游牧生活,尽管这种生存方式在现代社会被弱化。

但仍然被视作蒙古族的标志。

蒙古最初只是蒙古诸部落中的一个以东胡为族源的部落所使用的名称,后来逐渐吸收和融合了聚居于漠北地区的森林狩猎和草原游牧部落,发展成为这些部落的共同名称。

蒙古人所崇拜的图腾有狼、鹿、熊、芒牛、鹰、天鹅、树木等等。

《蒙古秘史》开篇第一句话这样写道:成吉思合罕的祖先是承受天命而生的孛儿帖赤那和妻子豁埃马兰勒一同蒙古人所崇拜的图腾有狼、鹿、熊、芒牛、鹰、天鹅、树木等等。

此外,受中原汉文化的影响,蒙古民族也崇拜龙,还有的部族有树木图腾崇拜、芒牛图腾崇拜等等。

各种图腾神话反映了蒙古民族特点及与北方各民族、特别是阿尔泰语系各民族神话的许多共通之处,体现出他们之间相互交融的密切联系。

蒙古族的风俗习惯之礼仪风俗蒙古民族对来客,不论是熟人还是陌生人,一见面总是热情问候:“他赛音百努。

”(安好),随后主人把右手放在胸前,微微躬身,请客人进蒙古包,全家老少围着客人坐下,问长问短,好似自家。

平常待客,在喝奶茶之后,慷慨大方的主人总是把香甜的黄油、奶皮、醇香的奶酒、酥脆的油炸果子和炒米、奶茶、奶酪以及独具草原风味的“手扒肉”一一摆在客人面前,请客人痛饮饱餐。

主人若对客人表示特别敬意,常把奶壶、酒壶托在哈达上端出来,有时还唱一些表示欢迎和友好的歌曲来劝酒,客人接杯畅饮,主人就格外高兴。

,通宵达旦。

热情好客:蒙古民族有重情好客的传统美德,这种习俗从古代一直流传到现在。

客来敬茶一种高尚的蒙古族传统礼仪。

在蒙古历史上不论是富贵之家还是贫穷之家,不论是上层社会还是平民百姓,也不论在交际上或在家里,在旅途,或在其他一切场合,莫不以茶为应酬品。

家中有客来,茶是必不可少的款待物。

因此,牧民们招待客人,照例是先向贵宾献上一碗奶茶,接着主人又端上来炒米和一大碗一大碗的奶油(蒙古语称交和)、奶豆腐和奶皮子等奶制品。

接着穿戴民族盛装的家庭主妇端来清香扑鼻的奶酒款待客人,这也是蒙古族的传统礼节。

主人会用诗一般的语言劝酒:“远方的客人请你喝一杯草原佳酿,这是我们民族传统食品的菁华,也是我们草原人民的厚意深情”。

蒙古族人民尊重礼仪,习惯成自然,至今仍然如此。

一事一物,无不依据其礼为之,敬长慈幼,同胞相见,长幼有序,宾朋有礼,客至如归。

当然其礼仪之表达形式,随着时代的前进,物质文化水平的提高,在原有基础上,有所发展,有所丰富,有所改进,如鞠躬、握手礼、互赠纪念品等等,均在蒙古族中盛行起来。

可以想见,洋溢在蒙古人民为人处事、待人接物中的那种高尚品质和道德情操下,我们感到的将是那种心地憨厚,热情好客的民族美德。

选猎狗:蒙古族有猎狗打猎的习俗。

因此,他们非常重视选留一只好猎狗——“台格”,也就是经阉割的短毛细狗。

选留猎狗要注重好的品种,即从良种小狗崽中挑选腰身长,尾巴长而匀称,听觉灵敏,视力敏锐,动作敏捷,跑起来快的小狗作猎狗。

当第一次出猎调驯猎狗时,先往狗鼻子里灌注狐狸热血,使其与狐狸和狼成为冤家对头。

如果是专门猎取狐狸和狼的猎犬,那么就要禁忌猎兔子。

否则在追逐狐狸时一旦遇到兔子就会失去主要目标。

一只训练有素的猎狗必须领会以下几点:吹口哨、示意、招手、指点、呼唤等暗示和要求。

一只好猎犬不仅能抓住野外奔跑的狐狸,而且能把窜进洞穴的狐狸从洞中咬住尾巴拽出来。

猎狗每日喂一次食。

在喂米食的同时,还要适当补充一些兔肉和羊肉等肉食,但须将肉煮熟加盐放晾后才喂。

蒙古族习俗蒙古族民俗蒙古族礼仪蒙古族人见面要互致问候,即便是陌生人也要问好。

平辈、熟人相见,一般问“赛拜努”(你好);若是遇见长者或初次见面的人,则要问“他赛拜努”(您好)。

蒙古族以性情直爽、热情好客著称。

家中来客,不管常客还是陌生人,都要献茶敬酒,主人敬酒时,客人应随即接住酒,能饮则饮,不能饮时便品尝少许,然后将酒归还主人;若是过份推让,会被认为是瞧不起主人,不愿以诚相见。

遇有尊贵的客人来到,蒙古族人会将美酒斟在精美的杯中,托在长长的哈达上,并唱起动人的敬酒歌,款待远方的贵客,以表达自己的诚挚之情。

蒙古人不仅淳朴剽悍,而且非常讲究礼仪。

茫茫草原,常常几十里、几百里没有人家。

远行人饮食、居住都需要得到帮助,于是从远古一直把关心他人、帮助他人、礼貌待人,作为每个人都要遵循的礼俗加以沿袭。

《蒙古秘史》有许多关于礼俗的记载。

蒙古族自古有 "以西为大,以长为尊"的习俗。

7世纪以后,蒙古族部落从额尔古纳山林渡腾汲思海(今呼伦池)西行,到了孛儿罕山(今肯特山)东麓的斡难河、客鲁涟河驻地游牧。

从这个时候起,位于西方的孛儿罕山就成了蒙古人祭拜的圣山。

成吉思汗每每把带子搭在肩上,把帽子夹在腋下,合十俯首,向孛儿罕山九叩头,乞求助佑。

以西为大,就从这时开始的。

以西为大,主要表现在佛龛、祖像、墓地的方位和房间、坐席的族中,到50年代中叶,鼻烟已基本绝迹。

现今,在民间,老年人基本多吸黄烟。

黄烟又名叶子烟。

农村老人还使用烟袋。

客人来了,主人取过客人的烟袋装上自家的烟给客人吸,客人也取过主人的烟袋上自己的烟回敬。

献"德吉",蒙古族把进餐时的第一口称为“德吉”(即首杯、首箸、首口之意)。

吃菜、喝酒和饮茶的第一口,也被称为"德吉"。

¨德吉"有 "献德吉"和"要德吉"两种。

蒙古族家庭里来客人进餐时(或者饮茶),多是年轻人把第一杯酒献给客人,吃饭、吃菜也是请客人先动筷吃第一箸。

这就是献德吉 (蒙古族称之为"德吉乌日根")。

假如来客是年轻人,当他接 "德吉"后,也不首先自已享用,而是请本家长者享用,给长者斟酒、倒茶,在这里看出人的教养和尊长美德。

在没有客人自家吃饭时(或用茶时),也总是请长者先动筷,先吃、先饮。

如小孩晚辈无知在进餐时抢先动筷,就要受到父母或长者批评:"怎么,你先要德吉了!"(家庭内不叫献德吉,通称 "德吉阿奔那",其含意要德吉。

)节日时,有的家庭则是将 "德吉"献于已故的长者遗像前,以表示对死者的怀念和尊敬。

献哈达哈达原为藏族的礼敬用品。

据《马可波罗游记》记载,拟指哈而言。

但哈达成为蒙古族人民日常交往礼节中的礼敬用品,当在明末及清代随着喇嘛教的盛行,广泛流行起来。

据说,北京崇文门的别称“哈达(德)门”,就是因为清代蒙古人进京拜谒时多为蒙古族的历史文化现象,至今已有四百多年的历史。

献"哈达",喇嘛教传入蒙古后,蒙古族中也有了献"哈达"这一礼俗。

哈达是喇嘛教礼敬用品,也是喜庆交往志贺礼品和哀悼丧葬的敬谒礼品。

哈达长短不一,以白色为主(也有蓝色和黄色的),大都采用丝绸为料 (也有绢纱或普通的白布),有的上面要绣上"八宝"、"云林"等民间花纹。

其长有的一尺三寸到三尺,也有的三尺以上。

最长的达到九尺至一丈二尺,称 "朗翠"大哈达。

对尊者、长辈献哈达时,献者的双手要举过头,身体略向前倾,哈达要对折起来,折缝向着接受者,否则,即为失礼。

献上哈达后下半跪请安礼,接受者再将哈达回献物主。

(2)婚娶礼俗说亲下聘:男方的父母委托信赖的说亲人,择个好日子带上儿子去看中的姑娘家说亲。

姑娘及父母如果看上了小伙子就收下献上的哈达和带来的饼食,婚事就算定下来了。

蒙古族往往以牲畜作为聘礼。

蒙古族崇尚白色,也崇尚奇数,所以多半是送白色的奇数的马和羊作为聘礼。

婚礼仪式:蒙古族许多地方的婚礼是在傍晚时分开始的。

男方到姑娘家接亲,女方先闭门不出,男方必须以羊碰门,叫“羊碰门”,而且男方善长说辞的人要与女家进行几个回合的交锋,才能进入女家;在叫做“沙恩吐宴”的宴席上,新郎和新娘要抢“羊嘎拉”,这“羊嘎拉”是成婚的重要标志,拿到“羊嘎拉”,新郎才算是放心。

东方快要发白时,接亲的队伍才同送亲的队伍一道往新郎家进发。

路上送亲和迎亲的双方为争夺新郎头上的红缨帽,展开类似赛马的游戏,一路上欢声笑语,不绝于耳。

在离新郎家不远的地方,送亲的队伍停下,迎亲的队伍先回到家后,重新同新郎的父母亲人前来第二次迎接。

婆婆为儿媳妇掀开盖头后,新郎和新娘进行神圣的祭火仪式,就是向院中点燃的火堆祭洒马奶酒,并向父母、主婚人、亲戚们一一行礼并敬酒。

众人也会兴奋地唱起婚礼歌,跳起舞,并在宴会上表演各种趣味横生的婚礼节目。

(3)岁时节俗蒙古族的岁时节俗主要有“白节”、“那达慕”、千灯节等。

蒙古族人民把春节称作“白节”。

农历正月在蒙语中称为“查干萨日”(意为白月)。

蒙古民族最崇尚的是白色,以白色为纯洁、吉祥之色,故称春节为白节。

过白节是从古代沿袭下来的习俗,这一习俗可以追溯到元朝初年,元世祖忽必烈在位时,就非常重视过白节,这在《马可波罗游记》中也有很详细的描绘。

现代蒙古人也把白节作为最隆重的节日。

腊月三十晚上,全家老少穿上节日盛装,欢聚一堂,拜贺新年,彻夜不眠。

通常全家老少先是烧香拜佛,然后晚辈向长辈依次献哈达、敬酒、礼拜。

初一清晨,家族亲友开始互相拜年,直到“白月”十五或月底才结束。

、那达慕“那达慕”是蒙古语,亦称“那雅尔(Nair)”,“慕”是蒙语的译音,意为“娱乐游戏”,以表示丰收的喜悦之情。

“那达慕”大会是蒙古族历史悠久的传统节日,在蒙古族人民的生活中占有重要地位。

每年七、八月牲畜肥壮的季节举行的“那达慕”大会,是人们为了庆祝丰收而举行的文体娱乐大会。

“那达慕”,蒙语的意思是娱乐或游戏。

“那达慕”大会上有惊险刺激的赛马、摔跤,令人赞赏的射箭,有争强斗胜的棋艺,有引人入胜的歌舞。

赛马也是大会上重要的活动之一。

比赛开始,骑手们一字排开,个个扎着彩色腰带,头缠彩巾,洋溢着青春的活力。

赛马的起点和终点插着各种鲜艳的彩旗,只等号角长鸣,骑手们便纷纷飞身上鞍,扬鞭策马,一时红巾飞舞,如箭矢齐发。

前五名到达终点者,成为草原上最受人赞誉的健儿。

射箭、摔跤等比赛也吸引着众多牧民。

[2]每年农历6月初四开始的为期5天的那达慕,是蒙古族人民的盛会。

那达慕大会的内容主要有摔跤、赛马、射箭、套马、下蒙古棋等民族传统项目,有的地方还有田径、拔河、篮球等体育项目。

[3] 2006年5月20日,那达慕经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

[4]1、祭敖包敖包,亦作“脑包”、“鄂博”。

蒙古语音译,意为“堆子”。

它是蒙古族的重要祭祀物体。

在古代,蒙古人把一切万物都看作神灵来崇拜,从而也崇拜山川及大地的其他各部分或掌管这些部分的神灵。

这种圣地可以分成共同的和个别的两类。

个别的圣地就是敖包。

这种圣地也是各家族在自己的领地建起来的假山。

蒙古族祭祀敖包并崇拜有加,大概缘于古代的祭圣山。

祭圣山又与成吉思汗时代不无关系。

据《蒙古秘史》记载:成吉思汗在早期被蔑尔乞特人追赶时,藏在不罕山里蔑尔乞特人绕山三圈没有抓住成吉思汗。

蔑尔乞特人远去,成吉思汗下山后说:不罕山掩护了我,保住了我的性命,我将每天祭祀,每日祝祷,让我的子孙都知道这件事。

说完,即“挂其带于颈,悬其冠于腕,以手椎膺,对日九拜,酒奠而祷。

”元代,忽必烈曾制典,封建皇帝与蒙古诸王,每年必须致祭名山大川。

由于有的地方没有山或离山较远,群众就“垒石像山,视之为神”(见《蒙古风记》)。

这种山只是“像山”,不是自然的山,是人用石头或土堆起来,所以蒙古语称“敖包”。

敖包是建立和祭祀,在古代比较简单。

由萨满宣布,所谓的村落保护神选择某一座山或丘陵,作为自己的所在地。

人们就在这个地方用土或石头建成堆子,举行若干圣化仪式,就算建成了敖包。

这是一种土殿堂,每年一定时期,附近居民到这里来祭祀地方神,祈祷牲畜发展,人丁兴旺。

礼毕,人们围坐在一起,喝马奶酒、吃羊肉、奶食等,并举行赛马、射箭、摔跤等三项文体活动。

喇嘛教传入蒙古地区后,敖包和其他民间宗教风俗一样,发生了一些变化,但仍保存下来了。

不管新宗教思想怎样传播,还是不了人民对敖包的崇拜和祭祀。

因为这是一种传统的民间祭祀活动。

于是喇嘛们利用敖包的形式,加进了一些佛教的内容,使敖包成为喇嘛教们活动的组成部分。

如写一些祭敖包的经文等。

在佛教影响下敖包的建筑形式和圣化仪式也增添了很多佛教色彩。

敖包本身也由过去的单个体变成了具有多层建筑的群体。

最典型的是中央敖包两边分别建有六个小敖包的十三敖包。

这十三个敖包相当于须弥山,其余十二个小敖包是十二“提布”,相当于世界个部分。

祈祷和祭祀的对象也不于原始意义上的地方保护神,它既是水栖陵居的住处,也是向蒙藏地方一切神灵的祈祷和祭祀。

敖包的装饰也发生了变化。

多层建筑的敖包每层都有一定的附属品和装饰品,各种野兽或鸟类的画像,还是挂各色布条。

敖包中间植树丛,中央立杆为柱,顶安“嘎如迪”(凤鸟),加上印有经文的“风马图”幡,或按照古俗,在敖包两边竖立弓、矢、剑、长矛等兵器。

建敖包的地方多选择明快、雄伟且水草丰美的高山丘陵。

敖包均有名称,其名大部分以所在之山名或地名定。

内蒙古一些苏木、厂矿、牧场,也常以其境内或附近的敖包为名,如“查干敖包”、“白云鄂博”、“宝日敖包”等。

有人说,敖包是蒙古人祖先坟堆的象征,也就是说敖包是蒙古人的祖坟堆。

这个说法很有趣,但却是不正确的。

其实敖包在蒙古族萨满教观念里乃是神灵所居和享祭之地。

不是埋祖宗的坟堆。

据《蒙古秘史》记载,蒙古人安葬祖先的地方不叫“敖包”而叫“也可嘎扎日”,也就是祖茔地或祭祀祖先之地。

如今的乌珠穆沁旗蒙古人仍保留着“也可嘎扎日”这个称呼。