美国UBC规范之地震荷载介绍对比[1]

- 格式:doc

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:4

中美混凝土抗震设计规范对比1概述近来我国在国际上承担的工程项目越来越多,很多国家和地区都要求采用美国规范设计,因此有必要学习美国规范,并了解美国规范与我国规范间的差异。

本文对比了中美两国规范中关于荷载组合、抗震设计基本原则(主要对比抗震设防目标和水准、建筑设计和建筑结构的规则性这两方面的内容)、抗震设计方法这三方面的内容。

对比的规范介绍如下:1、ASCE/SEI 7-10:是按概率极限状态设计原则和结构可靠度理论编制的,统一了美国各种结构设计规范的基本设计原则和荷载取值标准(包括地震作用的取值标准)及荷载效应的组合原则和计算公式、荷载分项系数及组合系数的取值规定等,类似于我国的荷载规范,并包括了类似于我国抗震规范中的抗震设防标准、地震动参数及地震作用的取值标准等内容。

2、UBC 97:Uniform Building Code, UBC——《统一建筑规范》是美国第一个带有建筑抗震内容的规范,第一版于1927年出版,由“国际建筑官员协会”(International Conference of Building Officials,即ICBO)出版发行,主要用于美国西部各州,是被广泛采用的规范之一。

3、IBC-2003:IBC规范第一版于2000年颁布,每三年修订一次,自此, 其他3本通用规范便不再更新, IBC 规范逐渐成为了美国全国唯一的通用建筑规范。

IBC规范的颁布与实施,取代了UBC、SBC和NBC等规范,从而使美国的新建建筑规范达到了统一。

在抗震设计方面,IBC大多引用了ASCE 7-10的内容。

可以把IBC视为一个规范门户,由它通向各个专门规范。

4、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010):《建筑抗震设计规范》是中华人民共和国国家标准,由中华人民共和国住房和城乡建设部主编。

按该规范进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

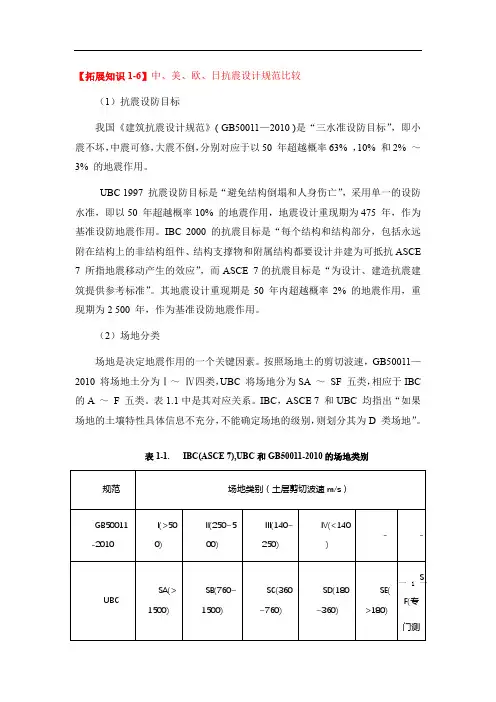

【拓展知识1-6】中、美、欧、日抗震设计规范比较(1)抗震设防目标我国《建筑抗震设计规范》( GB50011—2010 )是“三水准设防目标”,即小震不坏,中震可修,大震不倒,分别对应于以50 年超越概率63% ,10% 和2% ~3% 的地震作用。

UBC 1997 抗震设防目标是“避免结构倒塌和人身伤亡”,采用单一的设防水准,即以50 年超越概率10% 的地震作用,地震设计重现期为475 年,作为基准设防地震作用。

IBC 2000 的抗震目标是“每个结构和结构部分,包括永远附在结构上的非结构组件、结构支撑物和附属结构都要设计并建为可抵抗ASCE 7 所指地震移动产生的效应”,而ASCE 7的抗震目标是“为设计、建造抗震建筑提供参考标准”。

其地震设计重现期是50 年内超越概率2% 的地震作用,重现期为2 500 年,作为基准设防地震作用。

(2)场地分类场地是决定地震作用的一个关键因素。

按照场地土的剪切波速,GB50011—2010 将场地土分为Ⅰ~Ⅳ四类,UBC 将场地分为SA ~SF 五类,相应于IBC 的A ~ F 五类。

表1.1中是其对应关系。

IBC,ASCE 7 和UBC 均指出“如果场地的土壤特性具体信息不充分,不能确定场地的级别,则划分其为D 类场地”。

表1-1. IBC(ASCE 7),UBC和GB50011-2010的场地类别(3)地震反应谱曲线GB50011—2010 根据全国各地地震烈度的不同,把全国分为6,7,8,9度四个设防烈度区,并把地震分为多遇地震和罕遇地震两个水平,给出相应的水平地震影响系数最大值αmax。

并按近远震,分为三个地震设计组,和场地类别结合,给出特征周期T g。

根据αmax和T g给出反应谱曲线。

UBC 将全美国各地按照其烈度不同,分为5 个区,按烈度从小到大依次为0 度区、1 度区、2A 度区、2B 度区、3 度区和4度区。

对应不同的震区,有不同的震区影响系数Z,UBC 的地震影响系数曲线见图1.*。

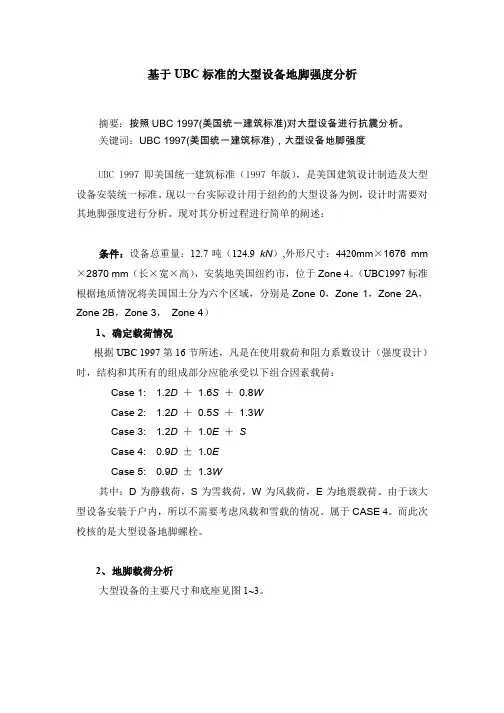

基于UBC标准的大型设备地脚强度分析摘要:按照UBC 1997(美国统一建筑标准)对大型设备进行抗震分析。

关键词:UBC 1997(美国统一建筑标准),大型设备地脚强度UBC 1997即美国统一建筑标准(1997年版),是美国建筑设计制造及大型设备安装统一标准。

现以一台实际设计用于纽约的大型设备为例,设计时需要对其地脚强度进行分析。

现对其分析过程进行简单的阐述:条件:设备总重量:12.7吨(124.9kN),外形尺寸:4420mm×1676mm ×2870mm(长×宽×高),安装地美国纽约市,位于Zone 4。

(UBC1997标准根据地质情况将美国国土分为六个区域,分别是Zone 0,Zone 1,Zone 2A,Zone 2B,Zone 3,Zone 4)1、确定载荷情况根据UBC 1997第16节所述,凡是在使用载荷和阻力系数设计(强度设计)时,结构和其所有的组成部分应能承受以下组合因素载荷:Case 1: 1.2D+1.6S+0.8WCase 2: 1.2D+0.5S+1.3WCase 3: 1.2D+1.0E +SCase 4: 0.9D±1.0ECase 5: 0.9D±1.3W其中:D为静载荷,S为雪载荷,W为风载荷,E为地震载荷。

由于该大型设备安装于户内,所以不需要考虑风载和雪载的情况。

属于CASE 4。

而此次校核的是大型设备地脚螺栓。

2、地脚载荷分析大型设备的主要尺寸和底座见图1~3。

图1前侧视图图2左侧视图图3底座视图2.1 地震载荷:0.7x y a V V V C Iw === 式中 V 为地震力,V x ,V y 为X 轴和Y 轴的地震力;C a 为地震系数,查表16-Q 得C a =0.44N a ,其中N a 为C a 在Zone4是近地震源系数,查表16-S 的N a =1.3。

I 为重要系数,查表16K 得C a =1.0 W 为设备总重量则 V =V x =V y =0.7×0.44×1.3×1.0×124.9=50 kN 2.2 大型设备地脚强度分析地震载荷作用于大型设备设备重心,其重心高度H m = 1219 mm (见图1),则由地震载荷所产生的弯矩M 为: M= V ×H m =50×1.219=61 kN ·m底座各地脚分别受到由地震载荷所产生的轴剪切力F bx , F by ,以及由弯矩M 所产生的拉应力 F bz (见图1和图2)。

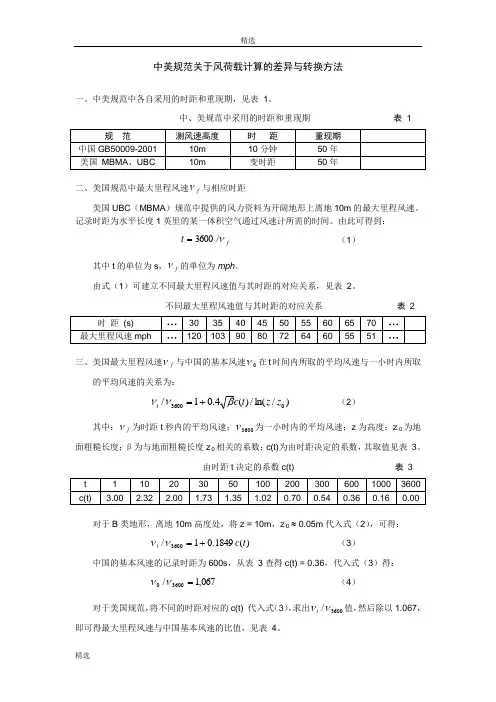

中美规范关于风荷载计算的差异与转换方法一、中美规范中各自采用的时距和重现期,见表 1。

中、美规范中采用的时距和重现期 表 1二、美国规范中最大里程风速f ν与相应时距美国UBC (MBMA )规范中提供的风力资料为开阔地形上离地10m 的最大里程风速。

记录时距为水平长度1英里的某一体积空气通过风速计所需的时间。

由此可得到:f t ν/3600=(1)其中t 的单位为s ,f ν的单位为mph 。

由式(1)可建立不同最大里程风速值与其时距的对应关系,见表 2。

不同最大里程风速值与其时距的对应关系 表 2三、美国最大里程风速f ν与中国的基本风速0ν在t 时间内所取的平均风速与一小时内所取的平均风速的关系为:)/ln(/)(4.01/03600z z t c t βνν+=(2)其中:f ν为时距t 秒内的平均风速;3600ν为一小时内的平均风速;z 为高度;z 0为地面粗糙长度;β为与地面粗糙长度z 0相关的系数;c(t)为由时距决定的系数,其取值见表 3。

由时距t 决定的系数c(t) 表 3对于B 类地形,离地10m 高度处,将z = 10m ,z 0 ≈ 0.05m 代入式(2),可得:)(1849.01/3600t c t +=νν(3)中国的基本风速的记录时距为600s ,从表 3查得c(t) = 0.36,代入式(3)得:067,1/36000=νν(4)对于美国规范,将不同的时距对应的c(t) 代入式(3),求出3600/ννt 值,然后除以1.067,即可得最大里程风速与中国基本风速的比值,见表 4。

最大里程风速与中国基本风速的比值0/ννf 表 4四、中国基本风压 0w 与美国风速usaf ν间的转换关系由中国基本风压与风速的基本关系式:1600/200v w =得 0040w v = (m/s ) 或 05.89w (mph ) (5)中国基本风压 0w 与美国风速usaf ν间的关系为:00)5.89()/(w v v f f usa⨯⨯=ν (mph )(6)美国基本风压 usa w 与风速的关系为:204788.000256.0usa f usa v w ⨯= (kN/m 2)(7)综合表 2、表 4和式(6)、式(7)可得表 5。

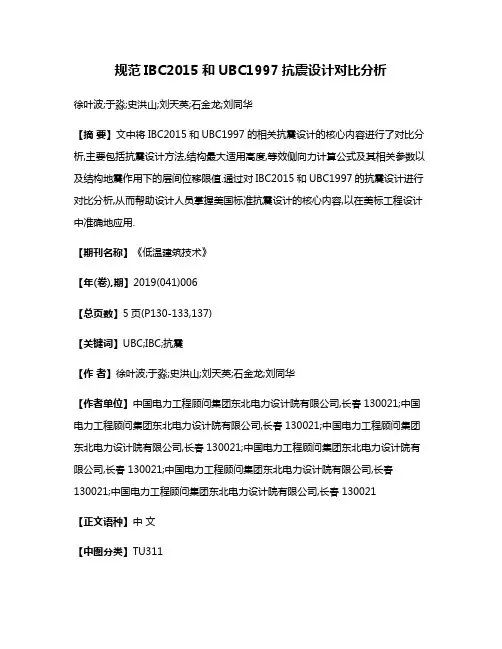

规范IBC2015和UBC1997抗震设计对比分析徐叶波;于淼;史洪山;刘天英;石金龙;刘同华【摘要】文中将IBC2015和UBC1997的相关抗震设计的核心内容进行了对比分析,主要包括抗震设计方法,结构最大适用高度,等效侧向力计算公式及其相关参数以及结构地震作用下的层间位移限值.通过对IBC2015和UBC1997的抗震设计进行对比分析,从而帮助设计人员掌握美国标准抗震设计的核心内容,以在美标工程设计中准确地应用.【期刊名称】《低温建筑技术》【年(卷),期】2019(041)006【总页数】5页(P130-133,137)【关键词】UBC;IBC;抗震【作者】徐叶波;于淼;史洪山;刘天英;石金龙;刘同华【作者单位】中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021;中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021;中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021;中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021;中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021;中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021【正文语种】中文【中图分类】TU3110 引言随着我国能源结构不断转型升级,国内电力市场呈现出紧缩的趋势;然而伴随国家“一带一路”倡议的持续推进,沿线国家电力市场的规模不断扩大,电力设计院正逐步扩展国际市场。

国际市场上项目所属国家的建设方大都选择国际上更具有权威性的美国标准进行结构设计。

欠发达地区例如巴基斯坦等一般采用UBC标准进行结构设计,发达地区例如迪拜等通常要求采用IBC标准进行结构设计,抗震设计作为结构设计的重要一环,掌握美国标准的抗震设计显得尤为重要。

文中通过对IBC2015和UBC1997的抗震设计进行对比分析,将为设计人员利用美标进行结构设计提供帮助。

1 抗震分析方法IBC2015和UBC1997提供的抗震计算方法均为三种,即等效侧向力分析法、振型反应谱法和时程分析法。

DOI院10.13905/ki.dwjz.2019.06.031规范IBC2015和UBC1997抗震设计对比分析SEISMIC DESIGN COMPARISON BETWEEN IBC2015AND UBC1997徐叶波,于淼,史洪山,刘天英,石金龙,刘同华(中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司,长春130021)XU Yebo,YU Miao,SHI Hongshan,LIU Tianying,SHI Jinlong,LIU Tonghua(NorthEast Electric Power Research Institute Co.,Ltd.of China Power Engineering Consulting Group,Changchun130021,China)【摘要】文中将IBC2015和UBC1997的相关抗震设计的核心内容进行了对比分析,主要包括抗震设计方法,结构最大适用高度,等效侧向力计算公式及其相关参数以及结构地震作用下的层间位移限值。

通过对IBC2015和UBC1997的抗震设计进行对比分析,从而帮助设计人员掌握美国标准抗震设计的核心内容,以在美标工程设计中准确地应用。

【关键词】UBC;IBC;抗震【中图分类号】TU311【文献标志码】A【文章编号】1001-6864(2019)06-0130-04Abstract:The core contents of seismic design of IBC2015and UBC1997are compared and analyzed in this paper, including seismic design method,maximum applicable height of structure,equivalent lateral force formula and rele原vant parameters,and inter-layer displacement limit under structural earthquake action.Through the seismic design comparation of IBC2015and UBC1997,it helps designers to master the core content of seismic design in American standard,so it can be applied accurately in the engineeringdesign of American standard.Key words:UBC;IBC;seismic0引言随着我国能源结构不断转型升级,国内电力市场呈现出紧缩的趋势;然而伴随国家“一带一路”倡议的持续推进,沿线国家电力市场的规模不断扩大,电力设计院正逐步扩展国际市场。

中美抗震规范地震作用计算方法对比分析朱文静;伋雨林;夏文娟;闫帅平【摘要】本文将我国<建筑抗震设计规范>(GB 50011-2001)中地震作用计算公式进行转化,使之可与美国规范UBC97及IBC2000的地震作用计算公式对比,分析了我国规范与美国规范的地震作用静态计算方法,并按两国规范公式计算了钢筋混凝土框架结构的地震作用,分析了计算结果差异的原因及我国规范需改进之处.【期刊名称】《土木工程与管理学报》【年(卷),期】2009(026)003【总页数】7页(P79-85)【关键词】抗震规范;地震作用;静态计算方法【作者】朱文静;伋雨林;夏文娟;闫帅平【作者单位】中冶南方工程技术有限公司,湖北,武汉,430223;华中科技大学,土木工程与力学学院,湖北,武汉,430074;华中科技大学,控制结构湖北省重点实验室,湖北,武汉,430074;华中科技大学,土木工程与力学学院,湖北,武汉,430074;华中科技大学,控制结构湖北省重点实验室,湖北,武汉,430074;华中科技大学,土木工程与力学学院,湖北,武汉,430074;华中科技大学,控制结构湖北省重点实验室,湖北,武汉,430074【正文语种】中文【中图分类】TU318目前,我国涉外工程设计越来越多。

一些国家和地区要求采用欧美规范设计,这需要设计人员熟悉欧美规范并了解欧美规范与我国规范间的差异[1]。

本文对比了中美两国抗震设计规范中地震作用静态计算方法,分析了两国规范计算钢筋混凝土框架结构地震作用的差异,提出我国规范需改进之处。

1 两国规范的抗震设防目标我国《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)继承了GBJ 11-89的“三水准设防目标,两阶段设计步骤”的抗震设计思想[2]。

美国UBC97[3]没有明确给出分层设防目标,仅采用单一的设防水准:以50年超越概率10%的地震作用作为基准设防地震作用。

UBC97提出“抗震设防目标是避免结构倒塌和人身伤亡,而不是限制结构和保证结构功能”。

美国UBC规范之地震荷载介绍对比徐松波,徐永伦(合肥水泥研究设计院,安徽合肥230051)摘要:为满足海外项目工程投标、设计的需要, 对在国外工程招标书中抗震设计要求条款经常引用的美标UBC1997规范作一介绍。

并给出与国标GB50011规定近似的对比,以方便判断使用。

关键词:地震;UBC;分区1 引言近年来,各种类型的涉外工程日趋增多,其中EPC项目更是占主要。

对于设计、施工而言,海外建设项目一般都必须满足所在国的建设法规的最低要求。

其中的建构筑物抗震设计要求,美国标准UBC在海外的应用具有普遍性。

因此,美国《统一建筑规范》(UBC1997)的相关要求必须要了解。

本文即通过收集、整理相关的资料,供业内认识参考使用。

2 UBC1997概述1) 目标:防止结构重要破坏、人员死亡,而不是限制损伤或保持功能;2) 设计要求:当风荷载效应大于地震效应时仍需遵照抗震的构造要求和有关限制。

UBC 也有类似国标的分类标准,将建构筑物分为重要设施、危险设施和特殊使用、一般使用几类;3) 地震分区:按设计基本地震加速度值从大到小分为:1、2A、2B、3和4;4) 侧向力计算方法:(a)简化静力法——用于一般用途≤3层并采用轻型框架或者≤2层其余结构。

(b)静力法——用于分区1的结构和分区2的一般用途结构及其他。

(c)动力法——用于高度≥73.2m的结构及其他。

3 地震作用动力分析法1) 美标UBC1997和国标GB50011规范都是基于50年超越概率为10%的地面运动来确定设防烈度,亦即是按475年的重现期确定的地震基本烈度;2) 仅考虑规则的多层工业民用建构筑物,并采用两国规范各自建议给出的等效地震作用静力计算法;3) 等效剪切波速都采用多层土与匀质土在剪切波速传播时间上等效的方法计算;4) 仅考虑常见结构自振周期范围0.1~3.0s。

由于长周期结构对短周期型加速度地面运动的反应相对不大,按加速度反应谱计算的地震作用随自振周期增加明显降低,且大多数长周期结构如高层建筑等按规范的要求应进行模态分析或时间历程响应分析,故此处不考虑比较;5) 计算考虑5%标准结构阻尼比,结构重要性系数1.0 。

美国UBC规范之地震荷载介绍对比

徐松波,徐永伦

(合肥水泥研究设计院,安徽合肥230051)

摘要:为满足海外项目工程投标、设计的需要, 对在国外工程招标书中抗震设计要求条款经常引用的美标UBC1997规范作一介绍。

并给出与国标GB50011规定近似的对比,以方便判断使用。

关键词:地震;UBC;分区

1 引言

近年来,各种类型的涉外工程日趋增多,其中EPC项目更是占主要。

对于设计、施工而言,海外建设项目一般都必须满足所在国的建设法规的最低要求。

其中的建构筑物抗震设计要求,美国标准UBC在海外的应用具有普遍性。

因此,美国《统一建筑规范》(UBC1997)的相关要求必须要了解。

本文即通过收集、整理相关的资料,供业内认识参考使用。

2 UBC1997概述

1) 目标:防止结构重要破坏、人员死亡,而不是限制损伤或保持功能;

2) 设计要求:当风荷载效应大于地震效应时仍需遵照抗震的构造要求和有关限制。

UBC 也有类似国标的分类标准,将建构筑物分为重要设施、危险设施和特殊使用、一般使用几类;

3) 地震分区:按设计基本地震加速度值从大到小分为:1、2A、2B、3和4;

4) 侧向力计算方法:

(a)简化静力法——用于一般用途≤3层并采用轻型框架或者≤2层其余结构。

(b)静力法——用于分区1的结构和分区2的一般用途结构及其他。

(c)动力法——用于高度≥73.2m的结构及其他。

3 地震作用动力分析法

1) 美标UBC1997和国标GB50011规范都是基于50年超越概率为10%的地面运动来确定设防烈度,亦即是按475年的重现期确定的地震基本烈度;

2) 仅考虑规则的多层工业民用建构筑物,并采用两国规范各自建议给出的等效地震作用静

力计算法;

3) 等效剪切波速都采用多层土与匀质土在剪切波速传播时间上等效的方法计算;

4) 仅考虑常见结构自振周期范围0.1~3.0s。

由于长周期结构对短周期型加速度地面运动的反应相对不大,按加速度反应谱计算的地震作用随自振周期增加明显降低,且大多数长周期结构如高层建筑等按规范的要求应进行模态分析或时间历程响应分析,故此处不考虑比较;

5) 计算考虑5%标准结构阻尼比,结构重要性系数1.0 。

4 场地土的分类

场地的土层软硬程度和覆盖层厚度,对判定场地土类型具有决定性的影响,从而导致建构筑物对同一地震烈度下的地震响应有较大差别。

按GB50011规范中条文4.1.4 确定的规则计算覆盖层厚度可变化, 而UBC1997 则考虑相对固定的覆盖层厚度30.48m。

根据土层的剪切波速划分的岩土类型见图1

图1 根据剪切波速划分的岩土类型

可以看出,UBC1997 和国标规范中对岩土分类的区别不大,仅是具体数值的差别,两种规范最终的分类定义有局部相互交叉现象。

中国规范的Ⅱ类场地大致相当于美国规范的C ,D 类场地。

对于场地土的分类需要做进一步的参数对比分析,此处作为大概的介绍省去。

5 地震区域划分及设防烈度

按GB50011规范条文3.2.2 给出的抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,抗震设防烈度6 度无对应的UBC 分区,且抗震设防烈度7 和8分别与二个不同的加速度值相对应。

因为UBC1997的一类区和我国的6度区并不相对应,其相应的设计基本加速度值0.075 g比中国的6 度区的0.05g 大且比7 度区的0.10 g 小,为便于比较,人为地将6 度区(0.05 g) 和7 度区(0.10 g) 加速度作线性插值得到0.075 g ,在此处定义为6.5 度区。

同样对7度和8度区,按对应的加速度值定义为7度区/7度强区和8度区/8度强区,分别对应UBC规范的地震分区,具体细节见表1。

另外,在UBC1997规范中,也列出了中国的主要城市在其标准规范中的抗震分区,见表2。

从表2中的对比可以看出:表1列出的对应关系不是完全一致的,但是大致的强弱趋势还是趋向一致的。

6 结论与建议

1) 美国UBC地震荷载考虑因素比我国规范细致一些,计算思路基本一致。

2) 表1的数据对比,仅用作初步、概念性的判断抗震设防高低之用,在投标阶段或者初步设计阶段作为宏观的估算依据,不可直接应用于实际的设计中。

3) 施工图设计阶段可以利用相关程序和特定的参数进行细致的设计计算。

通过将美标中的动参数等转换成符合国标假定的使用国内规范设计,再使用美标进行复核,基本可以达到很好的效果。

参考文献:

[1] Uniform Building Code 1997[S]. Washington, D.C.: International Conference of Building Official. April 1997

[2] GB50011-2001.建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社.2001。