解剖学中枢神经系统笔记大全共38页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:38

06、【解剖学彩色笔记】第14~16章神经系统中枢神经系统第14章神经系统总论知识梳理神经系统的组成由中枢部及周围部组成,起主导作用的调节系统。

第一节神经系统的区分按所在位置:中枢神经系统:脑和脊髓。

周围神经系统:脑神经12对,脊神经31对根据分布对象,周围神经分为:躯体神经和内脏神经。

又根据功能分为:①躯体神经:感觉神经和运动神经②内脏神经:感觉神经和运动神经(交感神经、副交感神经)第二节神经系统的活动方式反射:即神经系统在调节机体活动时,对内外环境的刺激做出适宜的反应。

反射弧:感受器一传入(感觉)神经→中枢一传出(运动)神经一效应器。

第三节神经系统的常用术语灰质、皮质,白质、髓质、神经核、神经节,纤维束、神经,网状结构。

第15章中枢神经系统知识梳理第一节脊髓一、脊髓的位置和外形位置:成人下端约平第1腰椎下缘,新生儿第3腰椎下缘。

形态:前后略扁圆柱形。

两个膨大:颈膨大、腰骶膨大。

脊储圆锥、终丝、马尾。

6条沟:前正中裂、后正中沟、前外侧沟—一前根、后外侧沟—一后根一脊神经节。

脊髓节段31个,8个颈节、12个胸节、5个腰节、5个骶节、1个尾节。

二、脊髓的内部结构横切面:中央管、“H”形灰质、白质。

(一)灰质1.前角(柱):①内侧群一躯干肌。

②外侧群一四肢肌。

(α运动神经元一骨骼肌随意运动。

r运动神经元一调节肌张力等)2.后角(柱):①缘层、②胶状质、③后角固有核、④胸核。

3.侧角(柱):①T1~L3:交感神经的低级中枢。

②52~S4:骶副交感核,副交感神经的低级中枢。

(二)白质分前索、后索、外侧索(主要纤维束及功能1.上行纤维(传导)束(1)薄束、楔束:传导本体感觉和精细触觉。

(2)脊髓丘脑束:侧束一传导痛、温觉:前束一传导粗触觉和压觉。

(3)脊髓小脑前、后束:向小脑传导非意识性本体感觉,2.下行纤维(传导)束(1)皮质脊髓束(侧束、前束):支配躯干、四肢骨骼肌随意运动。

(2)红核脊髓束:兴奋屈肌的运动神经元。

系统解剖学笔记(中枢神经)中枢神经系统(CNS)中枢神经系统是控制和调节其它系统活动的中枢.脑:位于颅腔,包括端脑、间脑、小脑、脑干脊髓:位于椎管脊髓一、位置和外形位置:椎管内上2/3,枕骨大孔—第1腰椎体下缘(成人) 外形两个膨大: 颈膨大(C4—T1) 腰骶膨大(L2—S3)沟和裂:前正中裂后正中沟前外侧沟后外侧沟二、脊髓节段与椎骨的对应关系脊髓节段: C1—8 T1—12 L1—5 S1—5 C0 脊髓平对椎骨的相应位置脊髓节段椎骨序数C1-4 C1-4C5-T4 上1个椎体T5-8 上2个椎体T9-12 上3个椎体L1-5 T10-T12S1-C0 T12-L1颈节一至四相齐,颈五胸四节高一;下胸高三中高二,腰节平胸十十二; 骶尾腰一胸十二,定位诊断是依据。

名词解释:马尾:腰、骶、尾神经前后根在未出相应的椎间孔之前,在椎管内垂直下行一段距离,围绕终丝集聚成束,形似马尾。

脊髓解剖的临床应用:临床上常选择第3、4或4、5腰椎棘突之间进行腰穿. 三、脊髓的内部结构1、灰质前角中间带:侧角(侧柱):存在于C8—L3脊髓节段后角中央灰质: 灰质前、后连合灰质的分层:脊髓灰质是由大量大小形态不同的多极神经元所组成。

功能相同或相近的神经元往往排列在一起形成层或核,这些细胞在横切上分界明显,从立体角度看,它们是占据不同节段、长度不一的神经元柱。

灰质细胞构筑分层:--层前角(柱) (板层、)含运动神经元(α、γ运动神经元),α神经元, 支配骨骼肌收缩,γ神经元, 调节肌张力。

核团性质为运动性核团;在颈、腰骶膨大处分为内、外侧群,分别支配躯干、四肢;脊髓全长都可见内侧群前角主要接受脑部下行的纤维,其运动神经元发出的轴突参与脊神经前根形成,支配四肢、骨骼肌的随意运动。

中间带(板层)内侧有贯穿全长的中间内侧核;C8 / T1—L3节段形成侧角,内有中间外侧核;在S2—S4节段有骶副交感核。

其中中间外侧核和骶副交感核发出轴突参与前根的形成。

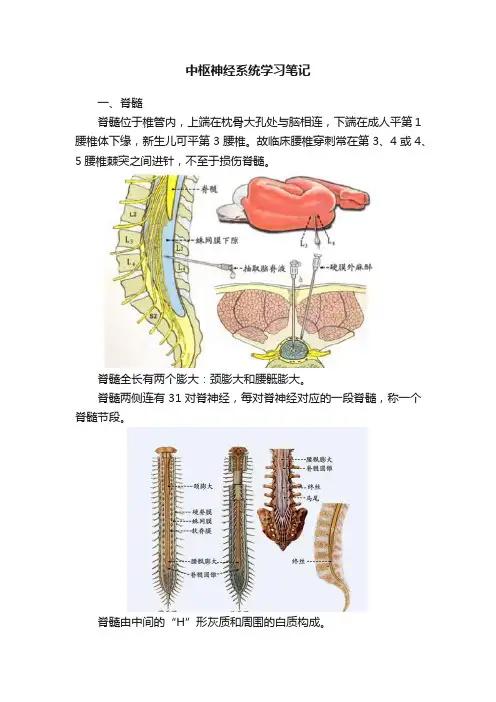

中枢神经系统学习笔记一、脊髓脊髓位于椎管内,上端在枕骨大孔处与脑相连,下端在成人平第1腰椎体下缘,新生儿可平第3腰椎。

故临床腰椎穿刺常在第3、4或4、5腰椎棘突之间进针,不至于损伤脊髓。

脊髓全长有两个膨大:颈膨大和腰骶膨大。

脊髓两侧连有31对脊神经,每对脊神经对应的一段脊髓,称一个脊髓节段。

脊髓由中间的“H”形灰质和周围的白质构成。

灰质由神经元胞体和树突聚集而成的。

灰质前部扩大称前角,内含躯体运动神经元的胞体,发出的纤维组成前根(运动根);灰质后部狭细称后角,内含联络神经元,接受后根(感觉根)的纤维;侧角,内含交感神经元(交感神经低级中枢)。

骶髓相当于侧角的部位,有副交感神经元的胞体,称骶副交感核(副交感神经低级中枢)。

白质由许多纤维束聚集组成。

主要分为上行(感觉)纤维束:薄束和楔束、脊髓丘脑束;下行(运动)纤维束:皮质脊髓束。

二、脑脑位于颅腔内,分为脑干、小脑、间脑和端脑四部分。

(一)脑干脑干位于脊髓和间脑之间,自下而上由延髓、脑桥和中脑3部分构成。

脑干的腹侧面有舌下神经根、舌咽神经根、迷走神经根、副神经根、展神经根、面神经根、前庭蜗神经根、三叉神经根、动眼神经根共9对脑神经根出脑。

脑干背侧面有滑车神经出脑,是唯一自脑干背面出脑的脑神经。

脑干内部有灰质、白质和网状结构。

灰质分散成团块,称神经核。

其中,脑神经核与3-12对脑神经(即从脑干出脑的10对)相连。

白质由上、下行纤维束组成,上行纤维束包括内侧丘系、脊髓丘系、三叉丘系;下行纤维束主要有锥体束。

(二)小脑小脑位于颅后窝内,脑桥和延髓的后上方。

小脑半球下面靠近枕骨大孔的部分较膨隆,称小脑扁桃体。

颅外伤导致颅内压过高时(如颅脑外伤),小脑扁桃体常被挤而嵌入枕骨大孔形成小脑扁桃体疝(枕骨大孔疝),压迫延髓导致呼吸、循环障碍危及生命。

第四脑室位于延髓、脑桥和小脑之间。

向下通脊髓中央管,上借中脑水管与第三脑室相通,借一个正中孔和两个外侧孔与蛛网膜下隙相通。

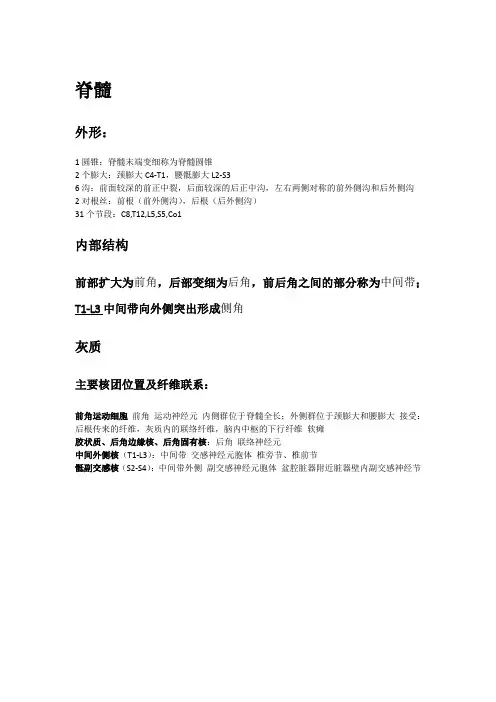

脊髓

外形:

1圆锥:脊髓末端变细称为脊髓圆锥

2个膨大:颈膨大C4-T1,腰骶膨大L2-S3

6沟:前面较深的前正中裂,后面较深的后正中沟,左右两侧对称的前外侧沟和后外侧沟

2对根丝:前根(前外侧沟),后根(后外侧沟)

31个节段:C8,T12,L5,S5,Co1

内部结构

前部扩大为前角,后部变细为后角,前后角之间的部分称为中间带;T1-L3中间带向外侧突出形成侧角

灰质

主要核团位置及纤维联系:

前角运动细胞前角运动神经元内侧群位于脊髓全长;外侧群位于颈膨大和腰膨大接受:后根传来的纤维,灰质内的联络纤维,脑内中枢的下行纤维软瘫

胶状质、后角边缘核、后角固有核:后角联络神经元

中间外侧核(T1-L3):中间带交感神经元胞体椎旁节、椎前节

骶副交感核(S2-S4):中间带外侧副交感神经元胞体盆腔脏器附近脏器壁内副交感神经节

白质

主要纤维束的位置、起止和功能(在神经传导通路中)

脑干

脑N核的名称、位置、相关脑N和分布区(表6-6)

一般躯体运动核:动眼神经核,滑车神经核,展神经核,舌下神经核

一般内脏运动核:动眼神经副核,上泌涎核,下泌涎核,迷走神经背核

特殊内脏运动核:三叉神经运动核,面神经核,疑核,副神经核

一般和特殊内脏感觉核:孤束核

一般躯体感觉核:三叉神经中脑核,三叉神经脑桥核,三叉神经脊束核。

人体解剖学神经系统笔记

一、神经系统概述

神经系统是人体内起主导作用的系统,由脑、脊髓和神经组成,负责调节和管理人体各器官和系统的活动,以维持人体内环境的稳定和适应外界环境的变化。

神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。

二、中枢神经系统

中枢神经系统包括脑和脊髓,是神经系统的核心部分,负责处理和整合来自身体各部分的信息,并控制身体的运动。

1. 脑

脑是中枢神经系统的控制中心,由大脑、小脑、脑干和间脑等部分组成。

大脑负责思考、感觉、运动、学习和记忆等功能;小脑负责协调身体的运动;脑干负责基本生命活动的调节;间脑则参与情感和内分泌的调节。

2. 脊髓

脊髓是脑与身体各部分之间的主要通道,传递大脑对身体的控制信息和身体对大脑的感知信息。

脊髓还包含了许多反射回路,能够在短时间内对刺激作出反应。

三、周围神经系统

周围神经系统包括各种神经和神经节,负责将脑和脊髓与身体各部分联系起来。

周围神经系统可以分为躯体神经系统和自主神经系统。

1. 躯体神经系统

躯体神经系统负责管理身体的皮肤、肌肉和骨骼等部分的运动,以及感知外界的刺激。

躯体神经系统的神经元位于脊髓和脑中,通过神经纤维与身体各部分相连。

2. 自主神经系统

自主神经系统负责调节内脏器官的活动,包括交感神经和副交感神经两个系统。

交感神经负责在紧急情况下调动身体的资源,而副交感神经则负责在非

紧急情况下维持身体的正常功能。

自主神经系统的神经元主要位于脊髓和脑干中。