中考语文阅读指导记叙文阅读模块

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:11

记叙文段落能否删去分析记叙文是以记叙、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的文章。

中学阶段,为了教学的方便,常常把消息、通讯、人物传记、回忆录、寓言、童话、小说等,都划归到记叙文教学中。

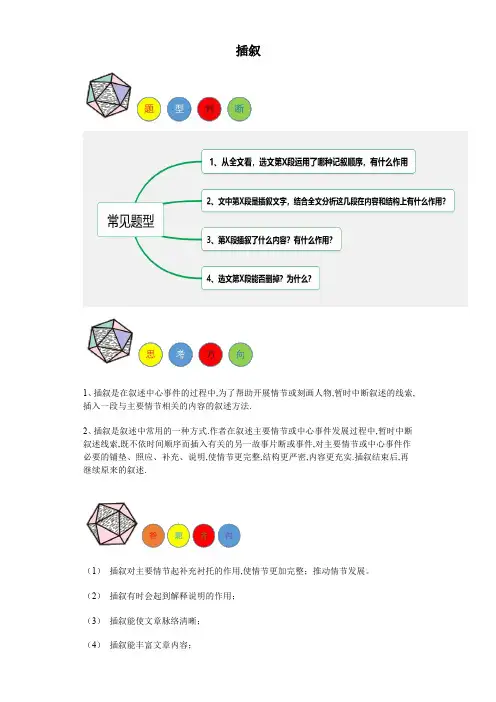

记叙的顺序一般可分为顺叙、倒叙、插叙、补叙、分叙五种。

顺叙是指按照事件发展的时间先后次序来叙述。

倒叙,是根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片段提在前边叙述,然后再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。

插叙,是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

补叙,也叫追叙,是行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。

分叙,分叙的作用是把头绪纷繁、错综复杂的事情,写得眉目清楚,有条不紊。

1、第X段文字能否删除?为什么?(1)①不能。

②理由:该段在结构上与上下文的关系是XX,在内容上与上下文有着X X 的联系。

③所以不能删去。

(视具体情况也可加上“如果删去,则XX”)(2)①能。

②理由:文章内容写的是XX,本段内容写的是X X,与文章内容联系不大(无关)/文章所要表现的主题思想(情感)是XX,而本段体现的是XX;③去掉后行文更简洁,内容更集中/本段内容表达的主题与文章主题思想(情感)无关(相悖);④所以可以/应该删去。

2.XX几个段落能否颠倒?(1)不能颠倒。

①因为这些段落是采用XX(顺叙、倒叙、插叙)的记叙顺序。

②再答该记叙顺序在文中的作用。

(2)不能颠倒。

①与人们认识事物的规律(由浅入深、由表入里、由现象到本质)不一致。

②这些段落与上下文的总起句或概括句是一一对应的关系。

③这些段落是顺承或递进关系,环环相扣。

阅读下面的文章,作答问题。

人桥王斌①“糟糕!前头的路垮了。

”刚刚拐过弯,走在队伍最前头的两个消防队员——张小龙和赵波就几乎同时叫了起来。

的确,就在前方七八米远的地方,这条前天才开辟出来的山路,连同路边的十多根玉米,都已经从一个五六米长的豁口垮塌下去了。

中考记叙文考点阅读指导- 现代文阅读及答案-——记叙文——考点之一:叙事线索考查类型:直接让考生回答本文的线索是什么?线索:①人物线索:人物的见闻感受或者事迹②物品线索:某一有特殊意义的物品。

③感情线索:作者或作品中主要人物的思想感情变化。

④事件线索:中心事件⑤时间线索作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰考点之二:表达方式的考查[类型1]、直接考查某个具体句子或文段运用何种表达方式。

对策:了解表达方式的几种类型:记叙、议论、说明、抒情、描写[类型2]、本段(本句)运用了哪些描写?简要说明这些描写的作用?对策:1、了解描写的几种形式:(1)从不同的感觉来描写(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触(2)以动衬静,动静结合(3)正面与侧面,直接与间接(4)人物描写的多种方法(5)环境描写2、重点了解几种描写的作用及答题格式。

①肖像(外貌、神态描写)——描写人物容貌、衣着、神情、姿态等作用:交代了人物的××身份、××地位、××处境、经历以及××心理状态、××思想性格等情况。

②语言(对话)描写和行动(动作)描写作用:形象生动地表现出人物的××心理(心情),并反映了人物的××性格特征或××精神品质。

有时还推动了情节的发展。

③心理描写作用:形象生动地反映出人物的××思想,揭示了人物的××性格或者××品质。

④环境描写:自然环境描写——描写自然景观如天气、季节、山川、湖海等自然景物社会环境描写——描写社会状况或者人物活动的场景和周围(室内)的布局、陈设作用:自然环境渲染××环境气氛、烘托人物的××情感、预示人物的××命运、推动故事情节的发展;社会环境:交代故事发生的××时代背景,渲染××环境气氛。

2023年中考语文总复习初中语文记叙文阅读常考知识点+答题模板标题题型:辨析题目的含义及作用工、含义:先分析基本义,再揭示比喻义、引申义、象征义。

2、作用:贯穿全文线索;概括主要内容;揭示文章主旨(情感或哲理);制造悬念,吸引读者(激起读者的注意、思考、兴趣等)内容题型一:概括文章的主要内容格式:某人或某物+干什么(怎么样)方法指津:抓住记叙的六要素一一时间,地点,人物,事件的起因、经过、结果题型二:分析故事的情节2、自然环境描写的作用①描写了……(景物、环境)的特点;②交代故事发生的背景(时间、地点、天气、季节);渲染… 气氛;营造…气氛;奠定…感情基调;③烘托人物……心情;暗示人物的……身份、性格、命运;衬托了人物的……形象、精神、品质;引出人物的出场;为人物的活动提供背景;④推动……情节的开展;为下文……作铺垫(埋伏笔);与文章……形成比照;⑤突出……的中心,升华……的主旨3、社会环境描写的作用描写社会状况,交代时代背景,揭示社会本质,铺垫下文内容;衬托人物的形象;暗示文章的主题。

答题模式:效果+ 外表内容(景物特点)+ 深层作用运用了景物描写,……描写了……(特点)景物,烘托了…… 心情,……例如:此句运用了景物描写,传神地描写了夜晚的阴森可怕,烘托了 "我”当时害怕、恐惧的心情,为下文“我“回家埋伏笔。

(三)描写一一侧面描写题型:分析描写的角度及其作用。

工、正面描写与侧面描写正面描写,又叫直接描写,就是指直接描写人物的外貌、神态、心理、语言和行动的描写。

侧面描写,又叫间接描写,通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,使其鲜明突出。

2、侧面描写方法:对他人的语言、动作、反响的描写;对其他次要的事物的描写;对环境的描写3、侧面描写作用:烘托主要人物的心情;有利于突出正面人物的形象(性格);激发读者的想象力,产生强烈的艺术效果;使人有身临其境之感;对人物的描写更全面、更具体,起到烘云托月的作用:可节省笔墨,使得表达更精练,结构更紧凑。

【阅读点拨】一、考题形式1.用简明的语言概括文章的主要内容。

2.本文表达了作者怎样的思想感情?3.概括文章的中心思想。

二、答题方法。

1.概括内容。

(1)将记叙文的六要素——时间、地点、主要人物,事件的起因、经过、结果,有机地组合在一起,语句通顺即可。

在文章中的时间、地点是虚化的,经过又不能说时,就用如下要素:人物+事件+结果。

(2)用“何人+在什么情况下+做何事+结果如何”的公式去套用,要求语句通顺、简洁。

公式中的“何人”必须是主人公,如果是第一人称的文章,也可用“我”。

2.表达感情。

(1)找文章的中心句或暗示主题的提示语、关键词语(重点关注文章结尾的抒情、议论语句)。

(2)没有原文词语可利用时,梳理文中人物、事件,找出主要人物及事件,体会作者的态度、感情。

3.概括中心思想的格式。

本文记叙了(描写了)……的故事(事迹、事件),表现了(反映了、歌颂了、揭露了、批判了)……的思想(性格、精神、实质),抒发了作者……的感情。

三、答题举例。

《走一步,再走一步》记叙了57年前(时间),“我”(主要人物)和伙伴玩腻了弹子游戏(起因),去爬悬崖(地点),由于“我”的胆怯上不去下不来(经过),最后在父亲的指导下,爬下悬崖的故事(结果)。

【进阶训练】一、基础过关。

阅读下面的记叙文,回答后面的问题。

(17分)为希望而生张君燕①“孩子,妈妈不知道该怎么办,是该顺从命运的安排,还是继续抱着一丝可能不存在的希望?”②“妈妈,我不想放弃,我想到世上走一回,哪怕只是看一眼。

”③“孩子,可是这样也许会增加你的痛苦。

”④“妈妈,我不怕。

与其现在就放弃,不如再奋力一搏。

哪怕最终失败,这一切也不会是徒劳,至少我可以用自己短暂的生命给别人带来希望。

”⑤“好,那就让你做个为希望而生的小英雄吧!”⑥这一段对话并没有真实地发生过。

是的,这只是艾玛想象出来的自己和肚子里的胎儿的对话。

但艾玛说:“我每时每刻都在感觉女儿的心跳,我知道,她一定是这样想的。

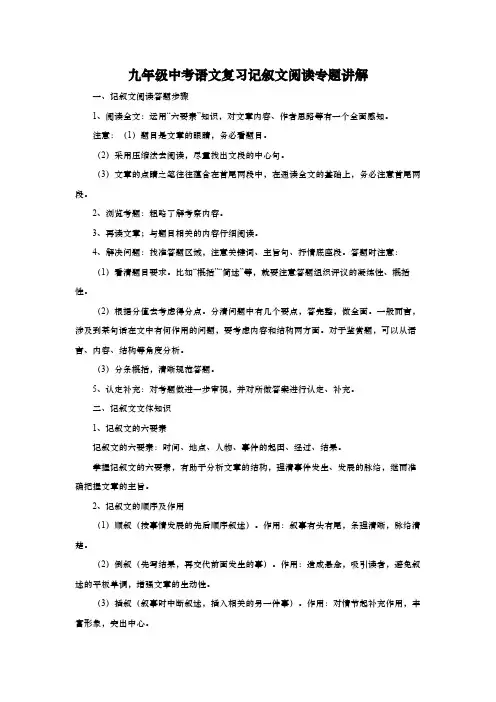

九年级中考语文复习记叙文阅读专题讲解一、记叙文阅读答题步骤1、阅读全文:运用“六要素”知识,对文章内容、作者思路等有一个全面感知。

注意:(1)题目是文章的眼睛,务必看题目。

(2)采用压缩法去阅读,尽量找出文段的中心句。

(3)文章的点睛之笔往往蕴含在首尾两段中,在通读全文的基础上,务必注意首尾两段。

2、浏览考题:粗略了解考察内容。

3、再读文章;与题目相关的内容仔细阅读。

4、解决问题:找准答题区域,注意关键词、主旨句、抒情底座段。

答题时注意:(1)看清题目要求。

比如“概括”“简述”等,就要注意答题组织评议的凝练性、概括性。

(2)根据分值去考虑得分点。

分清问题中有几个要点,答完整,做全面。

一般而言,涉及到某句话在文中有何作用的问题,要考虑内容和结构两方面。

对于鉴赏题,可以从语言、内容、结构等角度分析。

(3)分条概括,清晰规范答题。

5、认定补充:对考题做进一步审视,并对所做答案进行认定、补充。

二、记叙文文体知识1、记叙文的六要素记叙文的六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

掌握记叙文的六要素,有助于分析文章的结构,理清事件发生、发展的脉络,继而准确把握文章的主旨。

2、记叙文的顺序及作用(1)顺叙(按事情发展的先后顺序叙述)。

作用:叙事有头有尾,条理清晰,脉络清楚。

(2)倒叙(先写结果,再交代前面发生的事)。

作用:造成悬念,吸引读者,避免叙述的平板单调,增强文章的生动性。

(3)插叙(叙事时中断叙述,插入相关的另一件事)。

作用:对情节起补充作用,丰富形象,突出中心。

(4)补叙(在叙述过程中,对前面事件做某些补充)。

作用:对主要人物的身份、来历、性格做补充介绍,或对某一事物做解释性的说明,以利于读者更全面地了解人特或事件。

3、记叙文的人称及作用(1)第一人称:以“我” 的口吻或角度展开记叙。

第一人称的“我”有时是作者本人,有时是经过艺术加工的“我”。

作用:便于真抒胸臆,读起来有亲切感和真实感。

(2)第三人称:以第三人称“他/她”叙述文章中的人物、事件、场景等。

中考记叙文阅读指导一、考点:1、理解文章重要词语的含义。

2、理解文中重要句子的含意。

3、理解文中重要句段作用。

4、筛选并整合文中的信息。

5、分析文章结构,把握文章思路。

6、归纳内容要点,概括中心意思。

7、鉴赏文学作品形象、语言、表达技巧。

8、评价文章的思想内容和作者的观点态度。

9、体验作品的形象和情境,拓展作品的主旨和内涵。

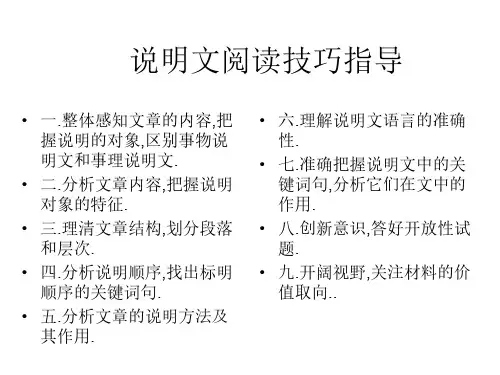

针对考点,对写人叙事的一般记叙文的阅读,主要掌握以下几点:1、记叙的要素、顺序和线索的判断与梳理。

2、记叙文重点语句和关键词语的分析和体味。

3、记叙文段落层次的划分,思想内容的把握。

二、记叙文的阅读步骤:1、阅读全文:运用“六要素”知识,对文章内容、作者思路等有一个全面感知。

2、浏览考题:粗略了解考察内容。

3、再读文章:与题目相关的内容仔细阅读。

4、解决问题:找准答题区域,注意关键句、主旨句、抒情议论段。

5、认定补充:对考题做进一步审视,并对所做答案进行认定、补充。

三、记叙的要素:把握六要素技巧,即:什么时间?什么地点?谁?干什么?四、记叙线索:1)以具体事物或事物的特征为线索。

如《白杨礼赞》以白杨树的不平凡为抒情线索贯穿全文。

2)以人物或人物的特征为线索。

如《背影》以父亲的背影为线索。

3)以中心事件为线索。

如《变色龙》以警官奥楚蔑洛夫处理狗咬人事件为线索展开故事情节。

4)以思想感情为线索。

如《荔枝蜜》、以“我”对蜜蜂的感情变化为线索组织材料,不大喜欢一想去看看一赞赏蜜蜂一梦见自己变成一只小蜜蜂。

5)以时间推移或空间变换为线索。

如《藤野先生》以时间的推移、地点的转换为叙事线索组织材料,在东京的见闻和感受一到仙台与藤野先生的交往一离别后对藤野先生的怀念。

6)以“我”的所见所闻为线索。

如《孔乙己》以小伙计“我”的所见所闻为线索塑造孔乙己这个人物形象。

技巧:注意题目、文中多次出现的字眼、议论抒情的句了。

五、常见的叙述顺序及作用:顺叙:按时间发展,有条有理。

倒叙:1、强调。

2、制造悬念。

中考语文阅读指导专题记叙类文章命题角度和阅读方法江苏省南通中学朱正连各类文体的阅读历来是中考的主要内容,而且比重越来越大,这其中尤以记叙类的文章为重点。

所谓记叙类文章,是指一些写人叙事为主的一般记叙文、各类散文和小说,它们是中考现代文阅读的三大材料之一。

所以,探求这类文体的命题角度,掌握一定的阅读方法,应对中考无疑是利剑在手。

本文不涉及一般的文体知识的介绍,仅就命题中的一些重点问题作些解读分析,为我们同学提供一些参考。

命题角度及解读方法:一.作品语言,在于理解词句。

我们同学对文章的阅读理解能力如何,首先就在于你对词句的理解能力如何。

所以,任何一个命题者都会设计题目来考查你对作品语言的领悟能力。

换言之,语言题是文章阅读中必考的。

那么我们同学通常会面对什么样的题型,又该怎样解读呢?这类题一般是从词语和句子两方面出。

词语题一般是请我们同学根据要求回答词语的含义。

比如,2004宁夏《给生命配乐》一文的第16题:说说第4段加点的“灿烂”一词在文中的意思。

原文有一段是写父母亲在困难的生活里,在生活的重担下边哼歌边干活儿,其中有这么一句:“……他们是从心底灿烂..他们的人生,他们是在用心歌唱他们所正在过着的生活。

”初读这个词,我们可能会认为作者用词怪怪的,明显不合常规用法。

但是如果仔细阅读原文,我们就得说这个词用得好——父母亲不是不知道自己的生活苦,担子重,他们是在用歌声愉悦自己,用歌声使自己的生活丰富一点多彩一点,使繁重的生活有点灿烂的内容。

所以从“灿烂”一词中我们看到的是父母亲对生活的乐观,感觉到生活的轻松。

这些就是这个词语的意思,如果要概括的话,“使生活变得灿烂”、“能丰富生活”、“能创造多彩的生活”等都可以。

做这类题,我们同学一定要记住:阅读分析中的词语含义题,考你的是对词语的理解,不是像辞典一样去解释这个词义。

你对词义的理解源于你对文章的理解,所以结合语境,揣摩作者用词的“心事”,词的“含义”是能看得出来的。

中考语文记叙文阅读指导及答案中考语文记叙文阅读指导及答案记叙文知识点、出题点举隅【知识点】什么是记叙文?记叙文是以写人记事、写景状物为主要内容,结合议论和抒情,以叙述为主要表达方式的一种文体。

广义的记叙文包括新闻、通讯、特写、传记、访问记、游记、报告文学、回忆录、童话、寓言、散文、小说等。

【出题点】1、整体感知,分清要素、线索、顺序。

2、划分*段落、层次,概括段意、层意,明确详略,归纳中心。

3、理解重点段落、关键语句含义及作用。

4、理解叙述、描写、说明、议论、抒情表达方式的作用。

5、欣赏散文、小说等文学作品的形象、语言、表现手法等。

指导与训练一、*信息的感知和提取*的信息包括*的内容要点、写作顺序线索、作者的写作意图和所要表达的思想感情【出题形式】1、理清*的思路(梳理写作顺序或*线索)〖补充知识点〗记叙文的线索:物线、事线、人线、感情线常见的叙述顺序:顺叙、倒叙、插叙。

2、归纳内容要点、概括中心思想(找出*要素、理解作者思想感情)〖补充知识点〗记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的原因、经过和结果。

概括记叙文中心的常用格式:*记叙了(描写了)……的故事(事迹、经过、事件、景物),表现了(反映了、歌颂了、揭露了、批判了)……的思想(性格、精神、实质),抒发了作者……的感情。

【习题训练】例一:《背影》节选到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车北去。

父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。

他再三嘱咐茶房,甚是仔细。

但他终于不放心,怕茶房不妥贴,颇踌躇了一会。

其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了。

他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。

我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”我们过了江,进了车站。

我买票,他忙着照看行李。

行李太多了,得向脚夫行些小费才可过去。

他便又忙着和他们讲价钱。

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。

中考语文记叙文阅读常考知识点+答题模板01标题题型:辨析题目的含义及作用1、含义:先分析基本义,再揭示比喻义、引申义、象征义。

2、作用:贯穿全文线索;概括主要内容;揭示文章主旨(情感或哲理);制造悬念,吸引读者(激起读者的注意、思考、兴趣等)02内容题型一:概括文章的主要内容格式:某人或某物+干什么(怎么样)方法指津:抓住记叙的六要素——时间,地点,人物,事件的起因、经过、结果题型二:分析故事的情节叙事散文:起因、经过、结果小说:开端、发展、高潮、结局方法指津:如有示例,一定要严格按照示例的字数、结构等要求,归纳出与此形式相类似的情节题型三:分析文章段落在内容上的作用①开篇:开篇点题;开门见山;开宗明义;交代故事发生的背景(时间、地点、季节、天气);交代故事发生的原因;吸引读者;激起读者阅读的兴趣②中间:表现了……人物的……形象特点(或性格特点、心理活动、思想感情、精神品质);与上文……相呼应,与上文……形成鲜明对比;为下文……作铺垫(埋伏笔);推动……情节的发展;③结尾:画龙点睛;点明中心;深化中心;升华主旨;耐人寻味,留下想象的空间;引起读者的注意与思考;出人意料,但又在情理之中,给读者以深刻印象;激起读者强烈的感情共鸣。

03主旨题型一:概括文章的主旨1、答题模式:内容+主旨(情或理)本文记叙了(描写了、叙述了、介绍了)…………(人或物)…………的故事(事件、事迹、经过),表现了(表达了、反映了、歌颂了、揭露了、批判了、讽刺了)…………的感情(现象、感悟)。

2、方法指津:抓关键句,抓关键词如:标题、开头段,结尾段、过渡句(段)、抒情句、议论句、反复出现句、标题相关句、照应句题型二:分析段落在内容上的作用答题示例:点明主旨,揭示主题,升华主旨,深化中心。

04结构题型一:划分文章的段落,并概括内容方法指津:(1)按事件的发展过程(2)按空间的转换(3)按时间的变化(顺序、倒叙、插叙)(4)按感情的变化(5)按内容的逻辑变化(如总分总)(6)按表达方式的变换(叙事、抒情、议论)题型二:分析文章的线索1、类别:人物线索、事件线索、事物线索、时间线索、空间线索、情感变化线索、明暗两线2、方法指津:①文章的标题;②文中段反复出现的词语或事物;③文中议论抒情句;④人物的思想感情(变化)⑤某一人物的见闻感受或行踪3、作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连接在一起,使文章条理清楚,层次清晰,结构严谨。

景物描写的作用手法使用+解释分析+内容作用+主旨作用+表达效果景物关注修辞,意象,画面,声色,动静,描写观察角度,意境等。

渲染特定气氛,交代事件背景,为内容、情节铺垫,奠定感情基调。

作用烘托人物感情,衬托人物性格,预示人物命运,展示社会风貌,揭示社会本质,推动情节发展(展开情节,转换情节,推动情节),揭示文章主题。

一、交代故事发生的时间、地点,场景,揭示作品的时代背景。

二、渲染环境气氛,烘托人物心情。

三、展示人物性格,人物周围的环境,能够展示一个人的身份、气质、个性等。

四、借景抒情,情景交融,作品中描写景物,作者往往是为了抒发自己的感情。

五、奠定感情基调,为下文打铺垫六、酝酿诗情画意,深化作品主题景物描写的作用有交代故事发生的时间、地点,场景;渲染环境气氛,烘托人物心情;展示人物性格,人物周围的环境,能够展示一个人的身份、气质、个性等;借景抒情,情景交融。

答题技巧:通过描写...,烘托了人物...心情,渲染...气氛。

阅读下面的文字,完成下面小题。

母亲的哲学浩渺若尘①家里母亲读书最少。

可是,母亲的话语,却是用一生来验证的哲学。

②小学教室的侧面,是一片宽阔的河堤,种着成片的油菜苗。

③冬去春来。

阳光施展魔法,在碧翠的油菜上,撒上金灿灿的黄金。

春风吹拂,油菜满身的黄金佩饰,像金色的波浪,徐徐地卷舒。

小蜜蜂勤劳地在花间穿梭,飞过的风中,带着浓郁的香甜;蝴蝶上下翻飞,亲吻油菜花的额头,又怕人看见,扇动着美丽的翅膀作掩护,又躲到别处。

④那扇动的翅膀,是蝴蝶向我招手;翩翩的舞姿,挑逗我的好奇心。

我轻轻地踮起脚尖走过去,屏住呼吸,拇指和食指张开,慢慢地向蝴蝶靠近。

蝴蝶突然飞起,我抓了个空,一次、二次………可它依然扇动翅膀,扑腾在油菜花中间。

我依然双手空空。

⑤“挨抽的蝴蝶,我削掉你的得意!”我气急败坏,找来两根竹枝,对着油菜花上飞舞的蝴蝶狂抽。

⑥竹枝飞舞,呼呼作响。

蝴蝶像丧家犬,四处逃窜;油菜花七零八落,遍地金黄点点。

中考语文阅读指导:记叙文阅读模板作者:来源:发布时间:2011年01月28日点击数: 42文体概说(1)记叙文表达方式:以记叙、描写为主,结合适当的议论抒情。

文章的中心思想和作者的思想感情主要在具体的记叙和描写中表现才出来,在记叙和描写中适当穿插一些议论和抒情,只是为了更鲜明地表现文章的中心思想,增强文章的感染力。

(2)记叙文的内容:主要是写人和记事。

记叙文一般离不开人、事、景、物的记叙和描写。

记人的就要有鲜明的人物形象;叙事的则有具体的情节;写景状物的就应该准确地描绘形态、神韵。

通过这些表达出作者的思想感情和中心思想。

考点精析考点典型考题技法点拨【考点一】主题感知1. 文章表达了作者怎样的思想感情;2. 谈谈对文章主题句的理解;3. 分析文章标题的含义;4. 分析文章的结尾。

感知主题的方法有:1.分析文章的标题,有的文章是标题可以揭中心;2.分析文章的结尾,有的记叙文是卒章显志;3.分析文章中议论、抒情的句子,有的文章用简短的议论、抒情揭中心;从文章的写人叙事中进行概括,材料是为中心服务的,从中可以看出作者的观点、态度和情感。

答题格式一般为:本文通过记叙(描写)······,表现了(批判了、赞扬了)······,抒发了作者(告诉了我们)······的感情(的道理)。

【考点二】情节梳理1. 用一句话或简明的语言概括故事情节;2. 本文共写了哪几件事,请依次加以概括;3. 用填空或表格的形式概括文章的部分内容或梳理人物的情感变化过程。

概括故事情节要紧扣文章的记叙要素,其中人物和事件是最重要的,其他要素如时间、地点,如果有特定意义,也要一并概括出来。

解答梳理概括文章部分内容或人物感情变化的题的方法:首先,通读全文,把握文章主要内容和中心;其次,认真审题,审清题目考察的范围,找准起止段落,阅读答案示例,审清答案的字数要求和结构要求;再其次,简要概括目标段落的内容或者准确把握人物心理,排除干扰信息;最后,参照示例,形成答案,能用原文的尽量用原文。

【考点三】表达方式1. 相关语句属何种表达方式;2. 分析各种表达方式的运用效果;3. 各种描写方法及作用。

表述特定的内容所使用的特定语言方法、手段就叫表达方式。

它是文章构成的一种形式要素,主要包括记叙、议论、说明、抒情、描写。

解答1、2两种题型的基本方法是:弄清不同表达方式的特点和运用效果是关键。

只有抓住了不同表达方式的特点,才能顺利地辨别出相关语言所用的表达方式。

至于不同表达方式在文中的作用,要根据其具体内容和语言环境去分析。

记叙中议论的作用:引发读者思考,突出中心,升华主题,起到画龙点睛的作用。

记叙中的抒情的作用:抒发了作者……的感情,引发读者共鸣,使文章更具感染力。

各种描写方法及作用:1、肖像、神态描写及作用答题模式:交代了人物的……身份、……地位、……处境、经历以及……心理状态、……思想性格等。

2、语言、行动描写及作用答题模式:形象生动地表现出人物的……心理(心情),并反映了人物的……性格特征或……精神品质,有时还失去了情节的发展。

3、心理描写及作用答题模式:形象生动地反映出人物的……思想,揭示了人物的……性格或……品质。

4、环境描写及作用答题模式:自然环境:交代时间、背景,渲染……气氛,烘托人物的……情感,预示人物的……命运,推动故事情节的发展;社会环境:交代故事发生的……时代背景,渲染……环境气氛。

衬托人物心情,推动故事情节的发展。

5、细节描写及作用答题模式:形象生动地表现出人物的……心理(心情),并反映了人物的……性格特征或……精神品质。

【考点四】表现手法1. 赏析文章在写作手法上的特色;2. 分析某种写法的作用;3. 分析某一情节的作用;4. 分析某些段落的作用;5. 找出文中的过渡、伏笔或照应之处;6. 从表现手法的角度作批注;记叙文阅读中所说的表现手法,指的是作者在行文中所使用的表达技巧,常见的有:先抑后扬、对比、烘托、伏笔、照应、铺垫、象征等。

1.先抑后扬:也叫欲扬先抑,就是在写作中先对某个形象进行贬抑,然后再褒扬,使其前后形成鲜明对比,从而突出这个形象。

2.对比:把矛盾双方放置在特定情境之中,使之形成对比和呼应,增强文章的艺术感染力。

3.烘托:即对次要的景、物、人进行描写,使之从侧面衬托主要形象,是主要形象更加鲜明突出。

4.伏笔:实际上是一种交待,对将要出现的事件作暗示,为情节发展做铺垫。

埋下伏笔后,后边一定要有照应。

5.照应:是文章前后内容上的关照呼应。

方式主要有与伏笔照应、与开头或题目照应、反复照应等。

照应得好,可使文章结构严谨细密,主题更加鲜明强烈。

6.铺垫:在主要人物、事件高潮出现之前,对环境、情绪、气氛等所做的描写,借以造成一种“山雨欲来风满楼”的艺术效果。

7.象征:把抽象的思想感情用某一特定的具体事物来表现,使之形象化,使所要表达的意思更为含蓄、深刻,即“托义于物”。

【考点五】词句理解1. 理解词语的语境义;2. 理解特殊句子的含义和作用;词语的在文章中的含义包括以下四个方面:1、修辞义:修辞义涉及到比喻义、借代义、移觉义、比拟义、讽刺义等,理解含有修辞格的词语应从修辞本身的特点出发,如比喻的相似性,借代的相关性,比拟的形象性,反语的讽刺性等。

2、隐含义:隐含义即词语的深层含义,就是常说的“弦外之音”、“言外之意”,它是相对于字面义而言的。

理解隐含义应注意象征义。

3、临时义:临时义是相对于词语的固定意思而言的,它是指词语在特定的语境中派生出来的意思,离开了这个语境,这个词语的临时义也就消失了。

4、情感义:作者从情味、感情色彩等方面给词语附加的含义。

词语是有感情色彩的,词语中按感情色彩分为褒义词、贬义词、中性词。

但是某些褒义词、贬义词、中性词,在某种特定的语境中,他们的感情色彩不是一成不变的,甚至还会发生很大的变化。

理解句子的含义及作用可以从以下三个方面来分析:1、从内容上看思想感情:句子在文章内容上所起的作用,做此类题时最重要的一点是结合文章的思想感情与中心思想来理解句子在文章中所起的作用。

2、从结构上看作用:句子在文章结构上所起的作用。

一般情况下,统领句起总起全文的作用,结论句起归结全文的作用,转承句(过渡句)起承上启下的作用,还需注意的是有的情况下,尾句还会起到揭示主题、点明中心的作用,注意根据不同情况来区分。

3、从艺术手法上看表达效果:句子在文章中所起的艺术效果(表现手法及效果)。

这类题有这么几类,如运用修辞手法、设悬生疑、对比映衬、烘托渲染、欲扬先抑、情景交融、小中见大等,有的升华深化,有的象征寓意。

这就要求我们把握好各种表现手法,做到心中有数,有备无患。

【考点六】词句品味1. 品味加点词语的表达效果;2. 品评加点词语能否替换或删除;3. 赏析指定或非指定的句子;4. 仿照示例写批注。

解答词句的品味、赏析一类的题关键是结合语境,找准角度,主要有以下几点:1.写景句子的赏析。

可以从修辞手法、动静结合、虚实结合、调动多种感官(视觉、听觉、嗅觉、触觉等)角度进行分析。

赏析的一般格式:运用了什么修辞手法(或其他手法),有什么作用,写出了景物的什么特点,表达了作者什么思想感情。

2.写人句子的赏析。

在分析写人句子时,要侧重从描写方法上进行赏析,赏析的一般格式:运用了什么描写方法,有什么作用,(生动形象)写出了人物的什么动作语态或心理,表现了人物什么性格特点或思想品质。

3.从词语的准确性上分析。

在对文中某个凝练准确的词语进行分析时,一定要注意词语蕴含的丰富内涵,运用换一换、比一比的方法,体会某个词语的妙处。

答题的一般格式:一个······词,写出了······4.从词语感情色彩或语言风格上分析。

有的文章运用反语或者褒词贬用,在特定的语言环境中表达特殊的情感。

以上几种方法,无论从哪个角度进行分析,都要本着词不离句、句不离篇、篇不离中心的原则,具体问题具体分析。

几种常见修辞手法的表达作用:1.比喻:形象生动、简洁精练地描写事物、讲解道理,增强语言的生动性、形象性,化抽象为具体,使人易于理解;2. 比拟:把物当作人来写,或把人当作物来写,或把此物当作彼物来写,其形式特点是:事物“人化”,或人“物化”,或甲物“乙物化”。

其作用是使所写“人”或“物”色彩鲜明、描绘形象,表意丰富。

3.夸张:表明感情态度,引起读者共鸣;揭示事物本质,给人以启示;创造气氛,引人联想;4排比:句式整齐,节奏匀称;文章贯通。

语势强劲;条分缕析,说理严密透彻,抒情酣畅淋漓 5. 对偶的作用:整齐匀称,节奏鲜明;音调铿锵,富有音乐美;表意凝练集中,概括力强。

6. 设问:提醒注意,引导思考;突出某些内容,使文章变化,掀起波澜;有时出现在篇首或句首.起到承上启下的过渡作用。

7.反问:语气强烈,具有无可辩驳的力量;能激发读者感情,给读者造成深刻的印象。

8. 借代:可以以简代繁,突出形象。

具体生动,引入联想。

【考点七】形象分析1. 辨析文章对人物进行描写的具体方法;2. 分析文中某某人物的形象或性格特点;3. 对文中人物形象进行客观、公正的评价。

人物描写的具体方法包括正面描写、侧面描写;外貌描写、动作描写、语言描写、心理描写;细节描写等。

分析人物形象可从以下几个方面揣摩:1.重视文章中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因为它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

2.通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

3.通过与人物相关的事件分析人物形象和性格。

4.文章里的人物都是在一定的背景下活动的,所以分析人物就应该把他们放在具体的背景下去理解。

5.注意作者对人物的介绍和评价。

总之,概括人物形象要由表及里。

本着全面、客观的原则。

【考点八】评价感悟1. 结合生活,谈谈阅读后获得的启示或感悟;2. 评价作者的观点;3. 做批注,说出阅读感受;4. 链接材料,表达观点;5. 仿写、续写,点示主题或感悟。

此考点灵活多变,把握的关键是:1.能准确读懂原文的含义和作者的思想感情;2.要有自己明确的观点和态度,不能模棱两可;3.表达内容要紧跟时代步伐,贴近生活;4.要有正确的人生观、价值观;5.语言通顺,表达流畅,要有层次性。

【考点九】标题分析1. 文章的标题有什么含义2. 文章的标题是否能用······替换或哪个标题更好;3. 给文章拟标题;4. 赏析文章标题的妙处。