高中生物-物质跨膜运输的实例

- 格式:ppt

- 大小:293.00 KB

- 文档页数:16

高中常见跨膜运输实例高中生物课程中,我们学习了许多与细胞结构和功能相关的知识,其中跨膜运输是一个重要的内容。

本文将以高中常见跨膜运输实例为标题,介绍几个常见的跨膜运输实例。

一、离子泵离子泵是跨膜运输中的重要机制之一。

它通过将离子从低浓度区域转移至高浓度区域,消耗能量来维持细胞内外离子浓度的差异。

其中,钠钾泵是最为典型的例子。

钠钾泵将细胞内的钠离子推向细胞外,同时将细胞外的钾离子推进细胞内。

这一过程需要细胞消耗大量的三磷酸腺苷(ATP)来提供能量。

二、细胞内膜运输细胞内膜运输是指物质在细胞内部不同膜系统之间的运输过程。

其中,内质网(endoplasmic reticulum,ER)和高尔基体(Golgi apparatus)之间的运输是常见的跨膜运输实例。

内质网是细胞内的膜系统,负责蛋白质的合成和折叠,而高尔基体则负责蛋白质的修饰和分装。

细胞内膜运输通过囊泡的形式进行,即将物质包裹在膜囊泡中,在细胞内不同膜系统之间进行运输。

这一过程涉及到许多蛋白质的参与,确保物质的准确运输和分布。

三、细胞外膜运输细胞外膜运输是指物质在细胞外膜系统之间的运输过程。

其中,胞吐(exocytosis)和胞吞(endocytosis)是常见的跨膜运输实例。

胞吐是指细胞内的物质通过囊泡融合与细胞膜,释放到细胞外的过程。

这一过程常见于分泌型细胞,如胰岛细胞释放胰岛素。

胞吞则是指细胞通过膜囊泡将外界物质包裹并带入细胞内。

胞吞过程中,膜囊泡与细胞膜融合形成胞吞体,然后细胞膜再次合并,使囊泡内的物质进入细胞内。

这一过程在免疫细胞吞噬病原体时非常重要。

四、细胞膜通道细胞膜通道是跨膜运输中的另一种重要机制。

细胞膜通道是一种膜蛋白,具有特异性地选择性地允许特定物质通过。

其中,离子通道是最为典型的例子。

离子通道能够选择性地允许某种特定离子通过,同时阻止其他离子的通过。

这一过程是被细胞膜上的离子通道蛋白所调控的。

离子通道的开闭状态受到许多因素的调控,如电压、配体和细胞内外离子浓度等。

第1节物质跨膜运输的实例[学习目标] 1.阐述渗透现象的原理及条件。

2.说出动物细胞吸水和失水的条件。

3.探究植物细胞吸水和失水的条件。

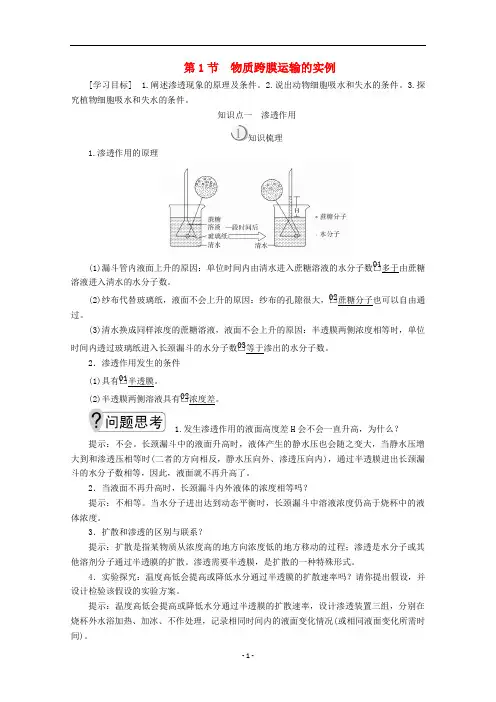

知识点一渗透作用知识梳理1.渗透作用的原理(1)漏斗管内液面上升的原因:单位时间内由清水进入蔗糖溶液的水分子数□01多于由蔗糖溶液进入清水的水分子数。

02蔗糖分子也可以自由通(2)纱布代替玻璃纸,液面不会上升的原因:纱布的孔隙很大,□过。

(3)清水换成同样浓度的蔗糖溶液,液面不会上升的原因:半透膜两侧浓度相等时,单位时间内透过玻璃纸进入长颈漏斗的水分子数□03等于渗出的水分子数。

2.渗透作用发生的条件01半透膜。

(1)具有□(2)半透膜两侧溶液具有□02浓度差。

1.发生渗透作用的液面高度差H会不会一直升高,为什么?提示:不会。

长颈漏斗中的液面升高时,液体产生的静水压也会随之变大,当静水压增大到和渗透压相等时(二者的方向相反,静水压向外、渗透压向内),通过半透膜进出长颈漏斗的水分子数相等,因此,液面就不再升高了。

2.当液面不再升高时,长颈漏斗内外液体的浓度相等吗?提示:不相等。

当水分子进出达到动态平衡时,长颈漏斗中溶液浓度仍高于烧杯中的液体浓度。

3.扩散和渗透的区别与联系?提示:扩散是指某物质从浓度高的地方向浓度低的地方移动的过程;渗透是水分子或其他溶剂分子通过半透膜的扩散。

渗透需要半透膜,是扩散的一种特殊形式。

4.实验探究:温度高低会提高或降低水分通过半透膜的扩散速率吗?请你提出假设,并设计检验该假设的实验方案。

提示:温度高低会提高或降低水分通过半透膜的扩散速率,设计渗透装置三组,分别在烧杯外水浴加热、加冰、不作处理,记录相同时间内的液面变化情况(或相同液面变化所需时间)。

典题分析题型一渗透作用原理分析[例1] 某同学设计了图中所示用于检测渗透作用的实验装置,实验开始时长颈漏斗内外液面平齐,记作零界面,实验开始后,长颈漏斗内部液面的变化趋势为( )解题分析装置中蔗糖溶液浓度较高,由于蔗糖分子不能通过膀胱膜,从漏斗中流出的水分子多于进入漏斗中的水分子,液面逐渐下降,直至达到动态平衡,液面不再下降,所以曲线先下降,后趋于稳定。

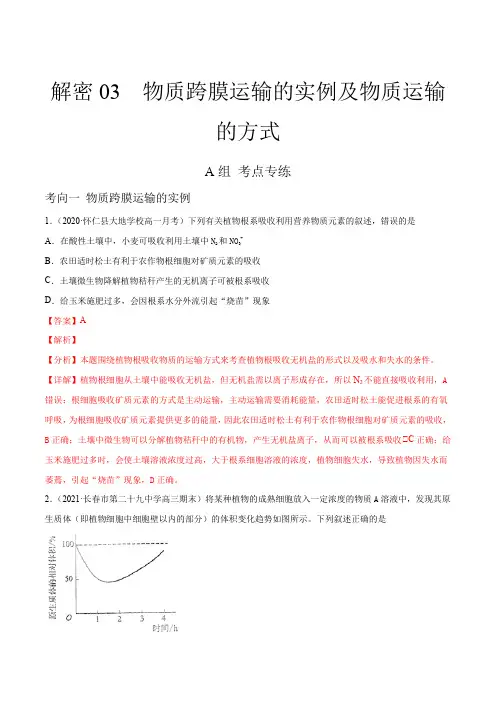

解密03 物质跨膜运输的实例及物质运输的方式A组考点专练考向一物质跨膜运输的实例1.(2020·怀仁县大地学校高一月考)下列有关植物根系吸收利用营养物质元素的叙述,错误的是A.在酸性土壤中,小麦可吸收利用土壤中N2和NO3-B.农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收C.土壤微生物降解植物秸秆产生的无机离子可被根系吸收D.给玉米施肥过多,会因根系水分外流引起“烧苗”现象【答案】A【解析】【分析】本题围绕植物根吸收物质的运输方式来考查植物根吸收无机盐的形式以及吸水和失水的条件。

【详解】植物根细胞从土壤中能吸收无机盐,但无机盐需以离子形成存在,所以N2不能直接吸收利用,A 错误;根细胞吸收矿质元素的方式是主动运输,主动运输需要消耗能量,农田适时松土能促进根系的有氧呼吸,为根细胞吸收矿质元素提供更多的能量,因此农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收,B正确;土壤中微生物可以分解植物秸秆中的有机物,产生无机盐离子,从而可以被根系吸收,C正确;给玉米施肥过多时,会使土壤溶液浓度过高,大于根系细胞溶液的浓度,植物细胞失水,导致植物因失水而萎蔫,引起“烧苗”现象,D正确。

2.(2021·长春市第二十九中学高三期末)将某种植物的成熟细胞放入一定浓度的物质A溶液中,发现其原生质体(即植物细胞中细胞壁以内的部分)的体积变化趋势如图所示。

下列叙述正确的是A.0〜4 h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内B.0〜1 h内细胞体积与原生质体体积的变化量相等C.2〜3 h内物质A溶液的渗透压小于细胞液的渗透压D.0〜1 h内液泡中液体的渗透压大于细胞质基质的渗透压【答案】C【解析】将某种植物的成熟细胞放入一定浓度的物质A溶液中,0〜4h内,原生质体体积先减小后增大,说明细胞发生质壁分离后自动复原,而原生质体体积增大,是由于物质A通过细胞膜进入细胞内,导致细胞液的渗透压升高、细胞渗透吸水所致,A错误;在0〜1h内,原生质体体积不断减小,说明物质A溶液的浓度高于细胞液浓度,细胞不断失水,因细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,所以细胞体积与原生质体体积的变化不相等,B错误;在2〜3h内原生质体体积不断增大,则是因为随着物质A不断被细胞吸收,使物质A 溶液的渗透压小于细胞液的渗透压、细胞渗透吸水所致,C正确,0〜1h内原生质体体积不断减小,细胞失水,此时A溶液渗透压>细胞质基质渗透压>细胞液渗透压(液泡中液体的渗透压,,D错误。

第四章细胞的物质输入和输出第1节物质跨膜运输的实例三维目标知识与技能:1.通过模拟实验探究膜的透性。

2.尝试提出问题、作出假设,进行探究活动设计。

3.进行关于植物细胞吸水和失水的实验设计和操作。

即观察植物细胞的质壁分离和复原过程与方法:比较、认识、动手实践情感态度与价值观: 体验科学探究过程,培养学生质疑、求实、创新的科学态度和精神。

教学用具: ppt幻灯片重点和难点:渗透作用和观察植物细胞的质壁分离和复原课时安排:2课时具体过程:第1节物质跨膜运输的实例引言:问:与正常萝卜比较,腌制的萝卜为什么形态上会发生这样的变化?(观看多媒体课件)从而引出教材60页课题,进而研究问题探讨,即渗透作用多媒体展示渗透现象,引导同学们在渗透作用探究实验的基础上,由学生分析实验现象,总结出渗透作用发生的条件,体现“学生是学习的主体”。

一、渗透作用问:1、漏斗内的液面为什么会升高?(1)从结构上看,半透膜能否使蔗糖分子和水分子都能通过?(2)两边的水分子都在运动吗?(3)两边水分子通过半透膜的数量一样吗?(4)从整体看,水分子从哪里运动到哪里?学生相互讨论,回答略2、如果用一层纱布代替玻璃纸,漏斗管内的液面还会升高吗?学生回答,并归纳出渗透作用的条件一3、如果烧杯中不是清水,而是相同浓度的蔗糖溶液,漏斗管内的液面还会升高吗?学生回答,并归纳出渗透作用的条件二归纳并板书:渗透作用原理:1、发生条件(1)半透膜(2)膜两侧溶液的浓度差2、概念:溶剂分子透过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液的扩散,叫渗透作用二、细胞的吸水与失水1、动物细胞的吸水与失水:类比渗透装置与细胞,提出问题:细胞是一个渗透系统吗?从生活中的例子入手,例如,连续嗑带盐的瓜子,你的口腔会有什么感觉? 引出动物细胞的吸水和失水。

作出假设:动物细胞是一个渗透系统。

设计实验,验证假设(学生课前自己完成)预期结果(学生完成):红细胞在浓盐水中失水皱缩,在生理盐水中保持原有形态,在清水中吸水膨胀。

《物质跨膜运输的实例》教学设计一、课程描述(一)教材分析本模块教材是以细胞是基本的生命系统为主线展开的,从前到后依次讲述它的物质组成、结构、功能和发展变化的。

本章和第五章的内容属于细胞的功能。

本节改变了以往教材的呈现方式,没有把水分放在代谢一章里,也没有先讲植物的渗透作用,而是利用一些具体例子和资料,介绍了两方面的内容,水分子是顺着相对含量的梯度跨膜运输的,一些离子的跨膜运输并不是顺着离子相对含量的梯度跨膜运输的,最后总结出细胞膜是选择透过性膜。

其中,水分的跨膜运输含有重要的教学价值,这是一个探究实验,也是学生在高中阶段第一次接触探究实验,通过对植物细胞失水和吸水的实验,培养学生学会探究问题的一般方法和步骤。

(一)三维目标1.知识与技能(1)说出细胞在什么情况下吸水和失水。

(2)举例说明细胞膜是选择透过性膜。

2.过程与方法(1)尝试从生活现象中提出问题,作出假设。

(2)学习进行探究问题的一般方法和步骤。

3.情感态度与价值观(1)参与课堂讨论与交流。

(2)培养科学的探究精神。

(二)教学重点1.如何进行探究实验,其基本方法和一般过程。

2.细胞是一个渗透系统。

3.细胞膜不仅仅是半透膜,还是选择透过性膜。

(三)教学难点1.如何发现问题和提出问题。

2.细胞膜不仅仅相当于半透膜,还是选择透过性膜。

二、教具准备1.渗透作用演示课件。

2.植物细胞吸水和失水的多媒体演示课件。

三、课时安排 1课时四、教学过程创设问题情境,导入新课问题1:细胞是一个基本的生命系统,这个系统的边界是什么?问题2:由于边界的存在,进而将细胞与外界物质分隔,这种分隔是不是意味着细胞需要的物质不能进来,细胞不需要的物质不能出去,为什么?问题3:从“任何一个生命系统都是开放的系统,都与外界有物质的交换。

细胞膜能控制物质进出细胞”切入,设疑并引入新课:细胞膜是怎样控制物质进出细胞的?今天,我们以水分为例,共同探讨水分是怎样通过细胞膜进出细胞的。

第4章第1节物质跨膜运输实例一、教材分析:由“问题探讨”引入。

可以从“扩散”迁移到“渗透”。

分析教材给出的“水分进出哺乳动物红细胞的状况”,来认识动物细胞的吸水和失水。

二、教学目标:知识方面:举例说出细胞膜是选择透过性膜能力方面:1、尝试提出问题,做出假设,对探究活动进行设计2、进行关于植物细胞吸水和失水的实验设计和操作三、教学重点、难点及解决方法1、教学重点:举例说出细胞膜是选择透过性膜,相当于半透膜。

解决方法:(1)通过渗透作用的演示实验,组织引导学生分析渗透现象。

归纳总结渗透作用的概念、条件、原理、结果,指出半透膜的特性。

(2)通过分析水分进出红细胞的状况,总结出细胞膜相当于半透膜。

2、教学难点:尝试提出问题,作出假设。

解决方法:(1)通过名人名言使学生认识到提出问题的重要性。

爱因斯坦曾说过,“提出一个问题比解决一个问题更重要。

”(2)充分利用学生已有的知识和生活经验,引导学生对有关知识现象深入思考,提出相关问题,开展合作学习,利用小组活动讨论确定有价值的问题。

四、学情分析:学生生活中有感性认识,萝卜条用盐淹的前后,久旱的庄稼灌溉前后的现象都见过,引导学生思考原因,学习这一部分内容就有了基础。

五、教学方法:直观教学法、讲述法、启示法、演示法自学讨论法六、课前准备:吸水、萎蔫的菠菜叶,大烧杯,漏斗,半透膜,清水,蔗糖溶液。

七、课时安排:2课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑(1)、水稻培养液里的Ca2+和Mg2+浓度为什么会增高?(2)、不同作物对无机盐的吸水有差异吗?(3)、水分子跨膜运输是顺相对含量梯度的,其他物质的跨膜运输也是这样的吗?(4)、细胞对物质的吸收有选择吗?如果有,这种选择性有普遍性吗?(二)情景导入、展示目标细胞是一个开放的系统,每时每刻与环境进行着物质的交换,物质的进进出出都要细胞的边界——细胞膜。

这一节课我们共同来探究水分进出细胞的情况。

(三)合作探究、精讲点拨首先我们来探究渗透现象。

⾼中⽣物必考细胞的代谢重点知识点汇总,考前必看!细胞的代谢第⼀单元细胞的物质输⼊和输出⼀、物质跨膜运输的实例1、渗透作⽤:指⽔分⼦(或其他溶剂分⼦)通过半透膜的扩散。

2、发⽣渗透作⽤的条件:①具有半透膜②半透膜两侧溶液有浓度差3、细胞的吸⽔和失⽔(原理:渗透作⽤)(1)外界溶液浓度⼩于细胞质浓度时,细胞吸⽔膨胀;外界溶液浓度⼤于细胞质浓度时,细胞失⽔皱缩4、质壁分离与复原实验过程(1)细胞内的液体环境主要指的是液泡⾥⾯的细胞液。

(2)原⽣质层是指:细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质(3)⾸先在0.3g/mL的蔗糖溶液中,由于外界溶液浓度⼤于细胞液浓度,洋葱鳞⽚叶外表⽪细胞失⽔,液泡体积变⼩,紫⾊变深。

且由于原⽣质层的伸缩性⼤于细胞壁,导致原⽣质层与细胞壁分离(即质壁分离)。

(4)将已质壁分离的细胞放⼊清⽔中,由于清⽔浓度⼩于细胞液浓度,洋葱鳞⽚叶外表⽪细胞吸⽔,液泡体积逐渐增⼤,紫⾊变浅,细胞壁与原⽣质层逐渐复原。

⼆、⽣物膜的流动镶嵌模型1、探索历程(1)19世纪末,欧⽂顿通过实验提出:膜是由脂质组成。

(2)1925年,荷兰科学家⽤丙酮从⼈的红细胞中提取脂质,在空⽓—⽔界⾯上铺成单分⼦层,测得其⾯积是红细胞表⾯积的 2 倍,由此得出结论:脂质在细胞膜中必然排列为连续的两层。

(3)1959年罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,他认为这三层结构分别是蛋⽩质-脂质-蛋⽩质,他把⽣物膜描述为静态的统⼀结构。

(4)1970年,科学家以荧光蛋⽩标记的⼩⿏细胞进⾏实验,及相关的其他实验证据证明细胞膜具有流动性。

(5)1972年桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型为⼤多数⼈所接受。

2、流动镶嵌模型的基本内容(1)磷脂双分⼦层构成了膜的基本⾻架(2)蛋⽩质分⼦有的镶嵌在磷脂双分⼦层表⾯,有的部分或全部嵌⼊磷脂双分⼦层中,有的横跨整个磷脂双分⼦层(3)磷脂双分⼦层和⼤多数蛋⽩质分⼦可以运动(4)糖蛋⽩(糖被)分布在细胞膜外侧,由细胞膜上的糖类和蛋⽩质结合形成。