2018新人教版部编本三年级上册望天门山教材解读

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

部编版语文三年级上册望天门山教案与反思(推荐3篇)【部编版语文三年级上册望天门山教案与反思第1篇】教学目标:1、学会本课生字。

2、借助字典和课后注释大体把握诗意,想象是个描写的意境,体会诗人表达的情感。

教学重点:理解诗歌的内容。

教学难点:体会诗歌表达的情感。

学生准备:预习课文,查阅资料,了解作者的生平及作品。

教师准备:准备有关的图画,一段古筝演奏的音乐。

第一课时一、导入课文1、复习学过的赞美长江的古诗。

通过自由背、指名背创设情境。

1、导入新课,板书课题。

二、学习《望天门山》1、屏幕显示长江的画面,听录音朗读。

2、学生分组自由读。

3、教师范读。

4、初步理解诗的内容(1)学生提出不懂的地方,其他同学解答。

(2)教师解答归纳。

5、引导学生进一步理解诗的内容(1)让学生想象古诗描绘的画面(闭上眼睛)。

(2)让学生说说古诗描绘的画面。

(可在小组内交流)(3)讨论古诗描绘的画面给人怎样的感觉?6、指导背诵(1)自由背(2)小组内轮流背课时备课古诗两首新授课【部编版语文三年级上册望天门山教案与反思第2篇】《望天门山》【教材分析】《望天门山》通过对天门山景色和内心情绪的描述,赞美了大自然的神奇壮丽,表达了诗人乐观豪迈的情感,全诗从“望”字着眼,前两句描写山川气势。

第三、四写行船的感受。

学习《望天门山》一是让学生感受天门山的雄奇壮丽,感受祖国的大好河山,二是让学生感受诗人的凌云壮志、逸兴满怀和积极向上。

【教学目标】知识与技能:学习并掌握本课的生字新词。

理解古诗的意思,体会诗歌的意境和诗人的思想感情。

有感情地朗读古诗、背诵古诗。

过程与方法:引导学生结合注释理解古诗的意思,图文结合,引导学生在不断地朗读和想象中,说说古诗所描绘的意境,进而体会古诗的思想感情。

情感、态度与价值观激发学生对祖国壮丽山河的喜爱之情。

教学重难点:想象古诗所描绘的画面,体会诗人流露在诗中的思想感情。

【教学准备】教师准备天门山风光图片及资料,海浪拍击岩石声音的录音。

(部编版)小学语文三年级上册《望天门山》教学分析教学内容分析:这篇精读课文包括两首脍炙人口的古诗。

《望天门山》描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽景色;《饮湖上初晴后雨》描绘的是西湖在不同气候下呈现的不同风姿。

“天门中断楚江开”写出了浩荡东流的长江冲破天门奔腾而去的壮阔气势。

“碧水东流至此回”又反过来写夹江对峙的天门山对汹涌奔腾的长江的约束力和反作用。

“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”这两句是一个不可分割的整体。

上句写远望天门两山所见的雄姿,下句则点明“望”的立脚点和诗人的淋漓兴会。

《望天门山》一句一个画面。

在诗人笔下,山,灵秀;水,矫健;帆,潇洒,无须刻意修饰,全天然巧成。

这种白描的手法使这首诗清新、明丽。

更令人称奇的是此诗题为“望天门山”,而在诗中却无一个“望”字。

但你去慢慢揣摩,细细体味,就会发现每句诗中都隐含“望”的神韵。

《饮湖上初晴后雨》这首诗写于公元1073年,诗人苏轼任杭州通判期间。

原作有两首,这是第二首。

“水光潋晴方好,山色空蒙雨亦奇”描写了西湖晴天和雨天的湖光山色:从题目可以得知,这一天诗人在西湖游宴,起初阳光明丽,后来下起了雨。

在善于领略自然美景的诗人眼中,西湖的晴姿雨态都是美好奇妙的。

诗人之所以拿西施来比西湖,不仅是因为二者同在越地,同有一个“西”字,同样具有啊娜多姿的阴柔之美,更主要的是她们都具有天然美的姿质,不用借助外物,不必依靠人为的修饰,随时都能展现美的风姿。

这首诗概括性很强,它不是描写西湖的一处之景、一时之景,而是对西湖美景的全面评价。

这首诗的流传,给西湖的景色增添了光彩。

选编本课的目的,主要是让学生了解古人对祖国山河的描写,在诵读过程中培养热爱祖国山河、热爱传统文化的感情。

学习状态分析:课文中的两首古诗,有不少学生都会背诵了。

因此教师指导朗读时,重点要放在怎样让学生读出感情、读出诗韵。

可以结合看图,边读边想象,感悟诗句的含义。

在诵读中,体会诗的意境和诗人的感情。

部编版语文三年级上册望天门山说课稿(推荐3篇)部编版语文三年级上册望天门山说课稿【第1篇】各位领导、老师:今天我解读教材的内容是部编人教版小学语文三年级上册第17课《古诗三首》中的《望天门山》。

从古至今,中国最灿烂的文化莫过文字,从古朴典雅的陶器到书生文文的字画,从悠悠含蓄的古诗到引人入胜的现代小说,这些都离不开文字的修饰推敲。

在小学的语文课本中古诗占有着相当重要的份量。

对于生活在快节奏的信息时代的我们,诗,这种文学艺术似乎在被人们淡忘。

在我们的课堂上,学诗总有一种水中望月,可望而不可及的感觉,不知从何解读这精辟的词句,不知该如何地去把握文本教授的尺度,那么,我就以《望天门山》一诗的教学来谈谈我的一点看法:一,文本解读:《望天门山》是唐代大诗人李白途经天门山时看到天门山的壮观美景而诗兴大发,即兴所作,这首诗主要写所见,融情于景,抒发赞美之情,头两句“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”描写山川的气势。

后两句“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”写行船的感受。

这首诗歌通过对自然景象的描绘,赞美了神气壮丽的天门山景色,表达了作者对祖国山河的热爱及乐观豪迈的情感。

二,教学目标:1能正确、流利、有感情地朗读诗句。

3、感受祖国山河的壮丽,体现作者乐观豪迈的情怀。

教学重点:能熟读诗句,理解诗意,掌握古诗的学习方法。

教学难点:感受诗歌意境,体会作者乐观豪迈的情怀。

三,教法设计:新课标中指出“古诗教学中要注重在诵读的过程中体验情感,理解内容。

”根据这一标准结合本课的重难点以及三年级学生的学习特点。

我抓住了诗歌的两条主线,一条是静态的诗歌美,一条是静态的诗歌美,特设计了以下几个教学环节:(一)吟唱诗歌,创设意境之美。

这首诗重在写景,融情于景。

作者以丰富的想象,生动的描写,凝练的语言使这首诗的意境之美跃然纸上。

在古代,诗人写诗常常配以动听的旋律之后唱出来,谓为吟唱。

如果我们在课堂上把这首诗配以旋律唱出来,我想不仅能激发学生的学习兴趣,更能创设一种优美的意境。

望天门山(说课稿)部编版语文三年级上册一、教材分析1. 教材背景本文本是部编版语文三年级上册中的一篇课文,选自儿童文学作品《小兵张嘎》。

本文通过描写小兵张嘎向天门山发起攻击的情景,表达了中国人的爱国精神。

2. 教材目标通过学习本课文,能够了解天门山的地理及历史文化背景,感受中国人的爱国情怀,培养学生的民族自豪感和责任感。

3. 教材内容本课文描写了小兵张嘎在天门山前激昂的志气和对敌之勇,表现了中国传统文化中尊重人才的精神,表达了中国人爱国的情怀。

通过教材内容,学生能够了解到天门山的地理位置、人文环境和历史背景,了解中华民族的历史文化,培养学生对祖国的热爱之情。

二、教学设计1. 教学目标1.了解天门山的地理位置、文化背景和历史沿革;2.理解小兵张嘎为什么要攻打天门山,以及他心中的爱国情怀;3.培养学生的民族自豪感和责任感。

2. 教学内容1.讲解天门山的地理位置、文化背景和历史沿革;2.朗读课文,让学生感受小兵张嘎的爱国情怀;3.进行小组讨论,了解学生对祖国的感受和想法;4.合唱《我和我的祖国》,表达对祖国的热爱之情。

3. 教学步骤第一步:导入首先,教师向学生介绍本节课的学习目标,讲解天门山的地理位置、文化背景和历史沿革,让学生了解天门山的来历及重要性。

第二步:朗读课文教师给学生展示课文《望天门山》,并要求学生先默读一遍,了解整个故事大意。

接着,教师进行朗读,让学生跟读。

第三步:深入了解小兵张嘎的爱国情怀教师通过启发式提问,带领学生商讨张嘎为什么要攻打天门山,了解他心中的爱国情怀。

针对学生感受到的内容,进行讲解补充。

第四步:小组讨论让学生分组讨论,让学生就“我对祖国的感受和想法”进行思考,并在讨论中表达自己的观点和感受。

第五步:合唱《我和我的祖国》教师组织学生进行合唱《我和我的祖国》,表达对祖国的热爱之情。

三、教学评价通过学生的学习表现和暖场测试反馈,教师可以评价本节课的教学效果。

合适的评价方式包括以文字形式表达对于本堂课的感受、能够简述天门山的地理位置、文化背景和历史沿革、合唱《我和我的祖国》是否规范等等。

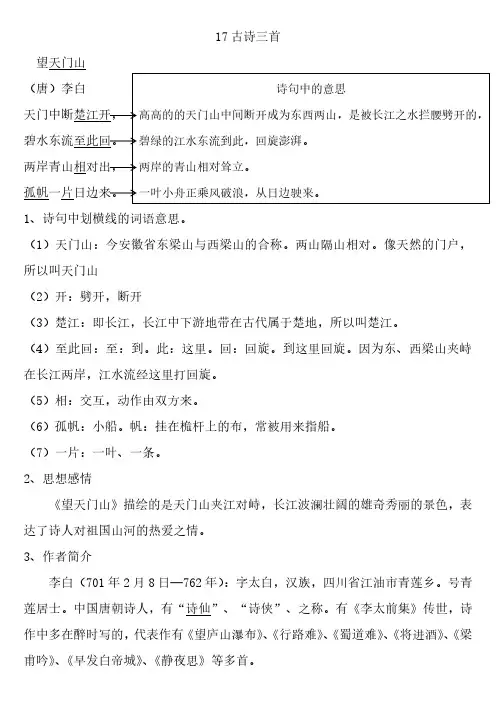

17古诗三首望天门山孤帆一片日边来。

1、诗句中划横线的词语意思。

(1)天门山:今安徽省东梁山与西梁山的合称。

两山隔山相对。

像天然的门户,所以叫天门山(2)开:劈开,断开(3)楚江:即长江,长江中下游地带在古代属于楚地,所以叫楚江。

(4)至此回:至:到。

此:这里。

回:回旋。

到这里回旋。

因为东、西梁山夹峙在长江两岸,江水流经这里打回旋。

(5)相:交互,动作由双方来。

(6)孤帆:小船。

帆:挂在桅杆上的布,常被用来指船。

(7)一片:一叶、一条。

2、思想感情《望天门山》描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽的景色,表达了诗人对祖国山河的热爱之情。

3、作者简介李白(701年2月8日—762年):字太白,汉族,四川省江油市青莲乡。

号青莲居士。

中国唐朝诗人,有“诗仙”、“诗侠”、之称。

有《李太前集》传世,诗作中多在醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将进酒》、《梁饮湖上初晴后雨(宋)苏轼水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1、诗句中划横线的词语意思。

(1)潋滟:波光闪动的样子(2)方:正(3)空蒙:迷茫的样子(4)亦:也(5)奇:奇妙(6)西子:西施,春秋时代越国的美女(7)淡妆:淡雅的妆饰(8)浓抹:抹:涂脂抹粉。

浓艳华丽的打扮(9)相宜:适宜2、思想感情《饮湖上初请后雨》描绘的是西湖在不同天气下呈现的不同风姿,表达了诗人热爱大自然的思想感情。

3、作者简介苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙。

汉族,北宋眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家。

望洞庭(唐)刘禹锡湖光秋月两相和。

潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

1、诗句中划横线的词语意思。

(1)和:和谐,这里指水色与月色融为一体(2)谭面:指湖面(3)磨:指打磨,古代的镜子是用铜制作的,镜子表面需要经过打磨。

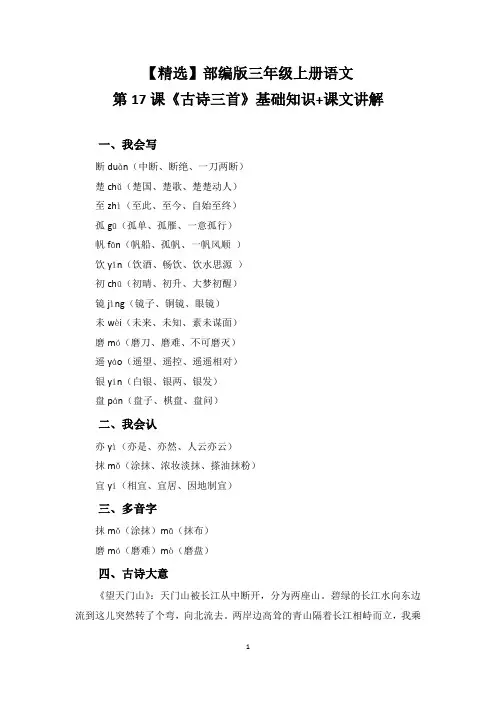

【精选】部编版三年级上册语文第17课《古诗三首》基础知识+课文讲解一、我会写断duàn(中断、断绝、一刀两断)楚chǔ(楚国、楚歌、楚楚动人)至zhì(至此、至今、自始至终)孤gū(孤单、孤雁、一意孤行)帆fān(帆船、孤帆、一帆风顺)饮yǐn(饮酒、畅饮、饮水思源)初chū(初晴、初升、大梦初醒)镜jìng(镜子、铜镜、眼镜)未wèi(未来、未知、素未谋面)磨mó(磨刀、磨难、不可磨灭)遥yáo(遥望、遥控、遥遥相对)银yín(白银、银两、银发)盘pán(盘子、棋盘、盘问)二、我会认亦yì(亦是、亦然、人云亦云)抹mǒ(涂抹、浓妆淡抹、搽油抹粉)宜yí(相宜、宜居、因地制宜)三、多音字抹mǒ(涂抹)mā(抹布)磨mó(磨难)mò(磨盘)四、古诗大意《望天门山》:天门山被长江从中断开,分为两座山。

碧绿的长江水向东边流到这儿突然转了个弯,向北流去。

两岸边高耸的青山隔着长江相峙而立,我乘着一叶孤舟从旭日东升的远处慢慢驶来。

《饮湖上初晴后雨》:晴天,西湖水波荡漾,在阳光照耀下,光彩熠熠,美极了。

下雨时,远处的山笼罩在烟雨之中,时隐时现,眼前一片迷茫,这朦胧的景色也是非常漂亮。

如果要把西湖比作美女西施,晴天的西湖就如浓妆的西施,而雨天的西湖就像淡妆的西施,都是同样的美丽无比。

《望洞庭》:秋夜,皎洁明月的清光与清澈明净的洞庭湖的水色交相辉映,融为一体。

因为没有风,湖面平静的像一面未经磨平的镜子,没有一丝波纹。

月光下,洞庭山显得更加青翠,洞庭湖显得更加清澈远远望去,如同一只晶莹剔透的银盘里放了一颗小巧玲珑的青螺,十分惹人喜爱。

五、问题归纳1.《望天门山》作者望到了哪些景物,是怎么望的?《望天门山》描写了:楚江、青山、碧水、白帆和红花日,作者按照从近到远的顺序描写的。

2.《望天门山)的作者是在什么地方“望”天门山的?从“孤帆一片日边来”可以知道,作者是在行进的小船上“望”天门山的。

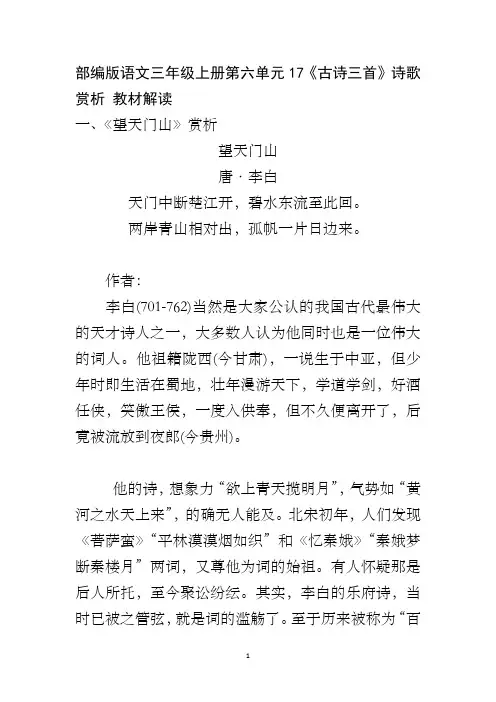

部编版语文三年级上册第六单元17《古诗三首》诗歌赏析教材解读一、《望天门山》赏析望天门山唐·李白天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

作者:李白(701-762)当然是大家公认的我国古代最伟大的天才诗人之一,大多数人认为他同时也是一位伟大的词人。

他祖籍陇西(今甘肃),一说生于中亚,但少年时即生活在蜀地,壮年漫游天下,学道学剑,好酒任侠,笑傲王侯,一度入供奉,但不久便离开了,后竟被流放到夜郎(今贵州)。

他的诗,想象力“欲上青天揽明月”,气势如“黄河之水天上来”,的确无人能及。

北宋初年,人们发现《菩萨蛮》“平林漠漠烟如织”和《忆秦娥》“秦娥梦断秦楼月”两词,又尊他为词的始祖。

有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。

其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。

至于历来被称为“百代词曲之祖”的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?注释:天门山:在今安徽当涂县西南,有东西两山,东名东梁山(古称望博山),西名西梁山。

两山夹长江对峙耸立,犹如高大的天门,故名。

楚江:这一段长江古属楚地,故云。

赏析:壮丽的河山,使气度超凡的诗人兴味盎然;迷人的`风光,荡涤了才华横溢的谪仙在政治上的忧烦。

本诗以巨大的艺术力量,表现了李白对祖国山川无限热爱的情感。

碧水、青山、红日、白帆,构成了色彩鲜明的画面,让人赏心悦目,啧啧称羡。

二、《饮湖上初晴后雨》赏析饮湖上初晴后雨宋苏轼水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

【注释】饮湖上:在湖中饮酒。

湖,即西湖。

水光潋滟:水面波光粼粼的样子。

方:正。

山色空濛:指在细雨中山色空灵迷蒙。

西子:指古代美女西施。

淡妆浓抹:淡雅的装扮或者浓艳的装扮。

相宜:合适。

【解读】这首诗也是诗人在杭州做官期间写的,也是写雨景,但是和前一首诗侧重点有所不同。

上一首诗是描写具体的一场阵雨,这首诗则是通过一次晴雨变化,对西湖做出了总体评价。

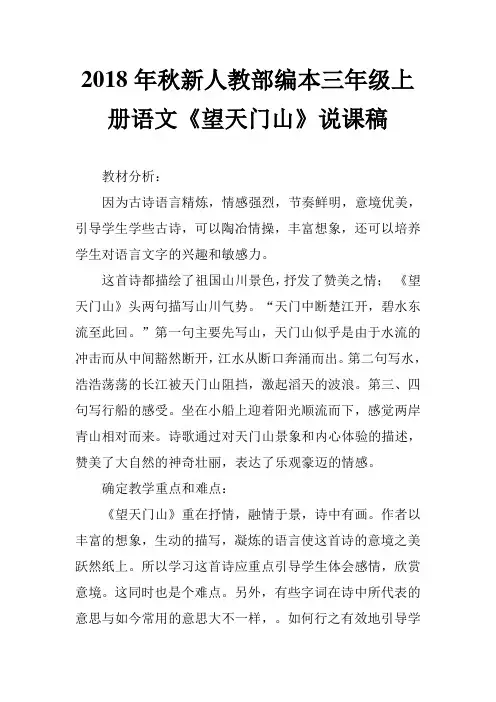

2018年秋新人教部编本三年级上册语文《望天门山》说课稿教材分析:因为古诗语言精炼,情感强烈,节奏鲜明,意境优美,引导学生学些古诗,可以陶冶情操,丰富想象,还可以培养学生对语言文字的兴趣和敏感力。

这首诗都描绘了祖国山川景色,抒发了赞美之情;《望天门山》头两句描写山川气势。

“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”第一句主要先写山,天门山似乎是由于水流的冲击而从中间豁然断开,江水从断口奔涌而出。

第二句写水,浩浩荡荡的长江被天门山阻挡,激起滔天的波浪。

第三、四句写行船的感受。

坐在小船上迎着阳光顺流而下,感觉两岸青山相对而来。

诗歌通过对天门山景象和内心体验的描述,赞美了大自然的神奇壮丽,表达了乐观豪迈的情感。

确定教学重点和难点:《望天门山》重在抒情,融情于景,诗中有画。

作者以丰富的想象,生动的描写,凝炼的语言使这首诗的意境之美跃然纸上。

所以学习这首诗应重点引导学生体会感情,欣赏意境。

这同时也是个难点。

另外,有些字词在诗中所代表的意思与如今常用的意思大不一样,。

如何行之有效地引导学生理解这些难懂字词的意思,并通过词义理解达到理解全句、全篇的意思,也是这首诗教学的重点。

再则,《望天门山》是《古诗二首》这课中的第一首诗,也是学生在本册中接触到的第一首古诗,学习方法的指导十分必要,所以,应重视教会学生如何学习,既培养能力,又为本课第二首诗的教学打下基础。

根据教材特点和大纲要求,以下四个数学目标必须在教学中得以贯彻:一、理解词义句意,培养学生丰富的想象力和语言表达能力(智能目标)。

二、体会作者热爱祖国山水的感情,感受诗歌美的意境(情感目标)。

三、掌握古诗的学习方法,培养学生的学习能力。

四、能有感情地朗读和背诵全诗。

(三、四为技能目标)在这些目标中,“理解词义句意”,“体会作者感情”,“朗读和背诵”是下限目标,要求人人达到。

“掌握方法”,“欣赏意境”是上限目标,让基础好的学生有发展的余地。

针对教材,针对目标,《望天门山》这首诗的教学我是这样设计的:1.让学生自由诵读已学过的古诗,说说认识的诗人。

人教版三年级上册语文《望天门山》1. 教材分析1.1 《望天门山》在人教版三年级上册语文教材中的地位《望天门山》是唐代诗人李白的一首经典诗作,在人教版三年级上册语文教材中占据着重要的地位。

它是学生接触古代诗歌、领略中国古典文化魅力的重要范例。

这首诗以其壮丽的景色描写、豪迈的情感表达,有助于培养学生对诗歌的鉴赏能力、对汉语言文字的美感体验,同时也能激发学生对祖国山河的热爱之情。

1.2 知识点梳理1.2.1 字词理解诗中的字词,如“天门”“楚江”“中断”“碧水”“孤帆”等,是理解诗歌意境的基础。

学生需要掌握这些字词的读音、字形和基本含义。

例如,“中断”一词,要让学生理解其描绘的是天门山被楚江从中断开的雄伟景象。

1.2.2 诗句解读诗句的解读是教学的重点内容。

“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”这两句诗描写了天门山的雄伟险峻以及江水奔腾回旋的壮阔气势。

要引导学生理解诗人是如何通过动词“开”“回”来生动地表现出山水的动态美。

“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

”则写出了两岸青山相对而立的姿态以及孤帆在阳光映照下从远方驶来的画面,让学生体会诗人用词的精妙之处。

1.2.3 诗歌意境与情感感受诗歌所营造的意境,体会诗人对天门山壮丽景色的赞美之情是教学的难点。

三年级的学生对诗歌意境的理解能力有限,需要教师通过多种方式引导他们在脑海中构建出诗中的画面,感受诗人豪迈奔放的情感。

1.2.4 诗歌的表现手法这首诗运用了夸张、动静结合等表现手法。

例如“天门中断楚江开”中的“开”字,以夸张的手法写出了长江水势的汹涌,冲破天门山奔腾而去的雄伟气势。

动静结合方面,前两句中江水的流动是动景,天门山的矗立是静景;后两句中青山的相对是静景,孤帆的驶来是动景。

让学生理解这些表现手法有助于提高他们的诗歌鉴赏能力。

2. 教学目标2.1 知识与技能目标2.1.1 学生能够正确、流利、有感情地朗读并背诵《望天门山》。

2.1.2 准确认读和书写诗中的生字词,如“断”“楚”“孤”等。

部编版语文三年级上册第六单元17《古诗三首》《望天门山》备课教材解读文本细读《望天门山》文本细读碎思二则在金文伟教授的指导下,我对汉字学与古诗教学的关系有了一点新的思考,于是选择李白的《望天门山》体现我的思考。

这首古诗人教版教材编排在三年级上册,长春版编排在四年级下册,语文版编排在五年级上册。

我以四年级学生的实际学情作为备课的依据。

碎思一:关于解读中争议较大的三个问题确定了执教内容,才发现这首诗不好教,最主要的原因是关于这首诗的文本细读争议太大了。

比如:1.李白之“望”,立脚何处?是“孤帆”上还是江岸边的某处?2.“至此回”的“回”是“回旋”还是“回转,改变方向”?3.“孤帆一片日边来”的“孤帆”是李白乘坐的船还是李白所望之船?经过文本细读,请教有关专家之后,我对这三个问题有了较为清晰的认识。

第一个问题:要分清观察点是“孤帆”上还是江岸某处,必须从作品本身研读,寻找答案,而真正的名作,对模糊的境况,往往在材料的组合和结构安排上,是有暗示的。

这首诗也有“草蛇灰线”,但“不在千里之外”(金圣叹语)。

这个暗示,应该是“两岸青山相对出”。

两边的山景不断地扑入眼帘,只有舟行水上才会有这个感觉。

第二个问题:“回”解释为“回旋”,是楚江水撞击天门山产生的漩涡,是不对的。

理由有二,一是“至此回”在传世的两种宋本(蜀刻本和当涂本)中,都作“直北回”,这应是诗的原貌,“直北”两个字因为形近被误写为“至此”。

二是《舆地志》记载,“博望、梁山,东西隔江相对如门,相去数里,谓之天门。

”既然“相去数里”,可见这里江面并不窄,江流在此不可能形成如瞿塘峡口那样的回旋。

第三个问题:关于“孤舟”的解读。

诗题叫“望天门山”,可见“孤舟”是李白望见他人乘的小船。

如果“孤舟”是李白坐的船,那诗题中用“望”就不恰当了。

再结合李白诗作的特点“清水出芙蓉,天然去雕饰”,他的诗作想象奇特、大气磅礴,但道的大多是“眼前景”,妙就妙在“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”,所谓“意新语工”(梅尧臣语)是也,但并不隐晦、难懂。

部编版语文三年级上册第六单元17《古诗三首》《望天门山》教材解读教研备课“诗仙”李白和他的《望天门山》李白是我国最伟大的诗人之一,被人们称作“诗仙”。

他的诗一方面豪迈狂放,另一方面又不失优雅自然之气。

古往今来多少文人墨客,或为豪放派,或为婉约派,惟有李白能兼而有之两派的精华,而且能自然地将其汇容。

单凭这一点,他就可以在诗坛独领风骚。

拿《望天门山》这首诗举例。

“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”一个“断”字就生动地表现了天门山山势险峻的特点。

人们眼前会浮现出一幅画面,在很久以前身高万仞的山神手持一柄大斧,用力向天门山一劈,顿时山石崩飞,一座大山被劈出一条裂缝。

而汹涌的楚江水由西向东奔腾而至,一下子将裂缝冲大,形成了现在人们所看到的景象。

这是发生在一瞬间的事情,而“断”字就是表示一种急促有力的动作。

李白选用这个字真可谓独具匠心。

而第二句中的“回”字更是用的精妙绝伦。

一泻千里的大江,在人们不注意时突然转头冲了回来。

这种气势就如同你抓住了老虎的尾,它立刻回过头向你猛扑过来。

你虽然知道情况十分危急,但是身子却已经完全僵住了,无法动弹一下。

这种能让你心跳加速的描写,除了李白谁又能写得出呢?后两句“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

”“出”字赋予了山生命,使它有了动感。

人们可以想象两边山崖走向远方的情景。

前三句气势恢弘,节奏紧促,而第四句却笔锋一转,一切都仿佛慢了下来,最后定格在一幅画面上:夕阳西下,将要沉入江水中,一片金色的霞光洒向湖面,就在这时有一叶轻舟从远方飘荡过来。

作者由动写到静,由紧张写到舒缓,作者就在一紧一缓之间抒发了自己对祖国壮丽河山的热爱之情。

“诗仙”的称谓的确是名副其实。

李白的诗之所以与众不同,是因为他的性格中有仙人的一部分。

他的洒脱、高洁使他的诗具有一种超凡脱俗的“气质”。

诗是人思想的载体,人又是诗的基础。

所以李白在诗歌上的成就,主要是因为他有不同于凡人的性格。

也许过去有很多的诗人想去模仿他的诗风,但是却没有一个人的名气能超过他,那时因为他们无法像李白一样作生活中的仙。

2018 新人教版部编本三年级上册《望天门山》教课方案教课目标:1、能正确、流畅、有感情地背诵诗歌;2、理解古诗的意思,抓住“断、开、回、来”等词语感觉天门山山川的雄伟浩大,感觉诗人心中的豪放激情,激发对自然山川的热爱神往之情;3、认识学习古诗的方法,学惯用“借景抒怀”的方法理解古诗,感觉诗人的感情。

教课过程:(课前朗读)一、导入真是古韵古味实足的诗词朗读啊!一首首古诗,将我们带进了我中华民族深沉的传统文化气氛之中。

说到古诗,数唐诗成就最高,说到唐诗,同学们知道是谁将诗这类文学艺术推向最巅峰吗?(李白)(幻灯简介李白)古语说得好;歌唱言,诗言志。

读诗就是读人,李白是个什么样的人呢?请看:(幻灯出示《静夜思》、《赠汪伦》、《送孟浩然之广陵》、《望庐山瀑布》,学生先朗读,师再增补:《静夜思》这是一个想念家乡的李白,《赠汪伦》,这是一个酬谢友人,感恩友谊的李白,《送孟浩然之广陵》,这是一个珍惜友谊,柔情依依的李白,《望庐山瀑布》这是一个歌颂自然,勇敢想象的李白。

)李白一世,四周遨游,旅行了祖国无数的名山大川,热爱自然,寄情万物,是他生命中特别重要的气质。

在他二十五岁的时候,他离开家乡,怀着济世安民的壮心壮志,游览天下,。

有一天,他到达了长江,乘舟而下,他看到了——天门山,有感而发,写下了(课件出示“望天门山”),板书课题,跟写课题。

二、读课题1、“望”是什么意思?李白为何不写“看天门山”,而写“望天门山”?(“望”是往远方看)2、“天门山”你以为是什么样的山?3、带上理解地读课题。

三、品读古诗:让我们一同跟从李白去“望天门山”吧。

1、哪位同学愿意敢为天下先,第一个把诗读给大家听?2、我们已经能够读正确了,但是,诗是有滋味的,我们还得读出诗的滋味来,什么滋味呢?诗歌诗歌,诗就像歌同样,是有节奏的,作为七言绝句,这首诗的节奏应当怎么掌握呢?请同学们用斜线标出来,哪位同学愿意将这首诗的节奏读出来?3、节奏有快节奏和慢节奏,让我们用快节奏和慢节奏各来一遍,试一试哪一种节奏更合适这首诗?诗,字数少,神韵足,因此,仍是得读慢点才更出味啊!4、歌有重唱,诗也有叠读,我们也来试着叠读。

部编版三年级上册语文第17课《古诗三首》图文讲解+练习全知识点走近作者:李白(701- -762)字太白,号青莲居士。

幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。

唐代伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”。

与杜甫齐名,世称“李杜”。

代表诗作有《望庐山瀑布》《静夜思)等。

苏轼(1037- 1101)字子瞻,号东坡居士。

北宋文学家、书画家。

“唐宋八大家”之一。

与他的父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”。

代表作有《赠刘景文》《水调歌头》(明月几时有)等。

刘禹锡(772- -842) 字梦得,洛阳(今属河南)人,自言系出中山(今河北定州)。

唐代文学家、哲学家。

代表作有《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》等。

难点探究:1.《望天门山》的作者是在什么地方“望”天门山的?从“孤帆一片日边来”可以知道,作者是在行进的小船上“望”天门山。

他正乘风破浪,越来越靠近天门山,此时他看到了“天门中断楚江开,碧水东流至此回”的情景。

2.《望洞庭》的作者是从什么角度“望”洞庭的?与《望天门山》不同,作者是从不同的角度“望”洞庭的。

先近望,看到了水月交融、湖平如镜的景象;接着“遥望",看到了山水青翠、君山如青螺的景象。

潭面如镜,湖水如盘,君山如螺,观察细致,描写生动。

主题归纳:主题:《望天门山》描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽的景色。

《饮湖上初晴后雨》描绘的是西湖在不同天气下呈现的不同风姿。

两首诗都表达了诗人对大自然、对祖国大好河山的热爱之情。

《望洞庭》用轻快的笔触,勾勒出一幅优美的洞庭秋月图,表达了诗人对洞庭湖美景的喜爱与赞美之情。

感悟:美丽的景色比比皆是,只要我们有一颗善感的心灵,再普通的景色也能生出不一样的风情。

乘一叶孤舟,顺流而下;坐湖中小亭,笑赏烟霞。

让我们记下心中的感悟,成就新的诗篇。

课后习题答案:1、有感情地朗读课文,想象诗中描绘的景色。

背诵课文。

默写《望天门山》。

点拔:背诵古诗前,要熟读古诗。

(部编版)小学语文三年级上册《望天门山》教学分析教学内容分析:这篇精读课文包括两首脍炙人口的古诗。

《望天门山》描绘的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽景色;《饮湖上初晴后雨》描绘的是西湖在不同气候下呈现的不同风姿。

“天门中断楚江开”写出了浩荡东流的长江冲破天门奔腾而去的壮阔气势。

“碧水东流至此回”又反过来写夹江对峙的天门山对汹涌奔腾的长江的约束力和反作用。

“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”这两句是一个不可分割的整体。

上句写远望天门两山所见的雄姿,下句则点明“望”的立脚点和诗人的淋漓兴会。

《望天门山》一句一个画面。

在诗人笔下,山,灵秀;水,矫健;帆,潇洒,无须刻意修饰,全天然巧成。

这种白描的手法使这首诗清新、明丽。

更令人称奇的是此诗题为“望天门山”,而在诗中却无一个“望”字。

但你去慢慢揣摩,细细体味,就会发现每句诗中都隐含“望”的神韵。

《饮湖上初晴后雨》这首诗写于公元1073年,诗人苏轼任杭州通判期间。

原作有两首,这是第二首。

“水光潋晴方好,山色空蒙雨亦奇”描写了西湖晴天和雨天的湖光山色:从题目可以得知,这一天诗人在西湖游宴,起初阳光明丽,后来下起了雨。

在善于领略自然美景的诗人眼中,西湖的晴姿雨态都是美好奇妙的。

诗人之所以拿西施来比西湖,不仅是因为二者同在越地,同有一个“西”字,同样具有啊娜多姿的阴柔之美,更主要的是她们都具有天然美的姿质,不用借助外物,不必依靠人为的修饰,随时都能展现美的风姿。

这首诗概括性很强,它不是描写西湖的一处之景、一时之景,而是对西湖美景的全面评价。

这首诗的流传,给西湖的景色增添了光彩。

选编本课的目的,主要是让学生了解古人对祖国山河的描写,在诵读过程中培养热爱祖国山河、热爱传统文化的感情。

学习状态分析:课文中的两首古诗,有不少学生都会背诵了。

因此教师指导朗读时,重点要放在怎样让学生读出感情、读出诗韵。

可以结合看图,边读边想象,感悟诗句的含义。

在诵读中,体会诗的意境和诗人的感情。

2018新人教版部编本三年级上册

《望天门山》教材解读各位领导、老师:

今天我解读教材的内容是长春版小学语文四年级下册第九版块第三首古诗《望天门山》,

从古至今,中国最灿烂的文化莫过文字,从古朴典雅的陶器到书生文文的字画,从悠悠含蓄的古诗到引人入胜的现代小说,这些都离不开文字的修饰推敲。

在小学的语文课本中古诗占有着相当重要的份量。

对于生活在快节奏的信息时代的我们,诗,这种文学艺术似乎在被人们淡忘。

在我们的课堂上,学诗总有一种水中望月,可望而不可及的感觉,不知从何解读这精辟的词句,不知该如何地去把握文本教授的尺度,那么,我就以《望天门山》一诗的解读来谈谈我的一点看法:

一,文本解读:《望天门山》是唐代大诗人李白途经天门山时看到天门山的壮观美景而诗兴大发,即兴所作,这首诗主要写所见,融情于景,抒发赞美之情,头两句“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”描写山川的气势。

后两句“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”写行船的感受。

这首诗歌通过对自然景象的描绘,赞美了神气壮丽的天门山景色,表达了作者对祖国山河的热爱及乐观豪迈的情感。

二,地位和作用:本板块以“诗人的足迹”为主题共安排三首古诗,都是描写祖国大好河山的。

目的是使学生感受到流传至今的古诗的韵律之美和意境之美。

培养学生热爱祖国大好河山的情感。

三,教学目标:1、会写一个生字。

2、能正确、流利、有感情地朗读诗句。

3、感受祖国山河的壮丽,体现作者乐观豪迈的情怀。

教学重点:能熟读诗句,理解诗意,掌握古诗的学习方法。

教学难点:感受诗歌意境,体会作者乐观豪迈的情怀。

四,教法设计:

新课标中指出“古诗教学中要注重在诵读的过程中体验情感,理解内容。

”根据这一标准结合本课的重难点以及四年级学生的学习特点。

我特设计了以下几个教学环节:

(一)吟唱诗歌,创设意境之美。

这首诗重在写景,融情于景。

作者以丰富的想象,生动的描写,凝练的语言使这首诗的意境之美跃然纸上。

在古代,诗人写诗常常配以动听的旋律之后唱出来,谓为吟唱。

如果我们在课堂上把这首诗配以旋律唱出来,我想不仅能激发学生的学习兴趣,更能创设一种优美的意境。

(二)自主学习、探究古诗涵义:

课标中指出:“阅读是学生个性化的行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。

”所以,在这一环节中,我让学生自读自悟,自主评价这首诗,让学生划一划读懂的字,词,句,写一写自已读到的感受。

并相应地进行汇报交流中,在交流中,教师应抓住本诗的关键字词时行点拨引导,在这首诗中,“断、开、回、出”等关键字应细细品味,“断和出”字写出了天门山的险峻、高大。

应让学生看图理解这两个字的意思,找出天门山所表现的特点。

并指导学生读出自已的感受。

“开和回”这两个字写出了长江水的汹涌澎湃,应让学生体会到“为什么江水一到这就出现了这种回旋的现象?”并让学生

有感情地朗读诗句,体会诗句的真正涵义。

(三)反复诵读、体会古诗意境。

古诗教学最难讲的就是意境,诗以情而发。

情景交融,就是意境。

一首诗,除了理解诗句外,我们更应该让学生们体会到诗的真正内涵,体会到这短短的几个字中所蕴含的情与景。

所以在理解了古诗的含义后,可以以后人对这首诗的评价,顺势导出这首诗所表现的气势,并以生动优美的语言来描绘出具体的形象,反复进行诵读,让学生真正地走进这首诗的意境当中。

(四)拓展练习、总结学法:

为了加强这种意境体会,可出示李白的另外一首诗《天门山》让学生感受。

最后,为了提高学生的学习能力,可让学生总结了学习古诗的方法,并根据图画,抓关键字词进行背诵。

我想古诗教学应注重学生的个性化的阅读和感悟,在于学生能否真正走进文本的意境中去,所以在教学当中,我们应该紧紧围绕《语文新课程标准》中提出的要求,认真品味这精辟的词句,进一步理解诗人的思想感情。

最后,用窦桂梅老师曾说的话来结束今天的说课内容:“语文教改在何处,就在古诗吟诵处。