阅读题整体感知专题

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:7

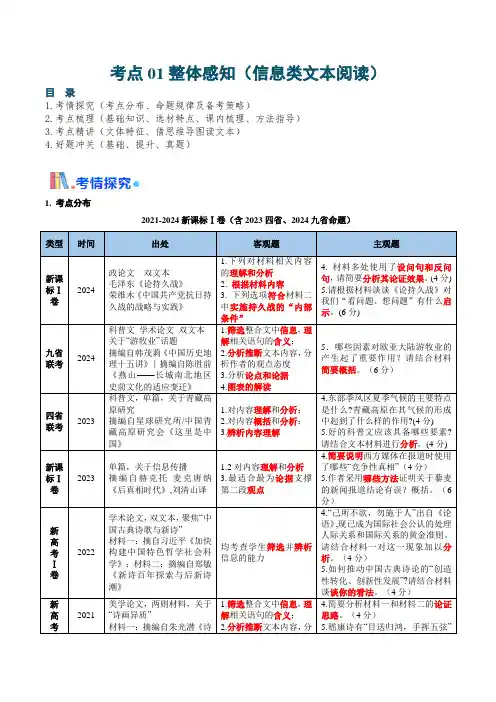

考点01整体感知(信息类文本阅读)目录1.考情探究(考点分布、命题规律及备考策略)2.考点梳理(基础知识、选材特点、课内梳理、方法指导)3.考点精讲(文体特征、借思维导图读文本)4.好题冲关(基础、提升、真题)1. 考点分布2021-2024新课标Ⅰ卷(含2023四省、2024九省命题)【命题规律】①形式上,有非连续文本和连续文本两种形式。

如:新课标Ⅰ卷2024年采用非连续文本形式,2023年采用连续性文本。

②文体上,有学术论著、论文、科普文等。

③题材上,涉及中国传统文化的转化和创新、美学的不同表现形式、社会生活现象、历史地理学、生物科普等。

④题型上,客观题+主观简答题,采用3+2或者4+1的模式。

⑤新变化:重视教考衔接。

2023年新课标I卷现代文阅读I《后真相时代》回扣教材必修下册第四单元“信息时代的语文生活”;2023年新课标II卷现代文阅读1与教材必修上册第四单元“家乡文化生活”相关联,其中第1题B项提到的毛泽东《调查的技术》一文,正是第四单元的学习资源。

这些都是部编教材的新增内容。

【备考策略】1.重视教材研读以五册教材为本,在课堂教学中切实培养学生阅读文本的能力,提高理解文本的能力,指导学生提取文章有效信息,梳理文章思路与主要观点。

2.拓宽阅读视野要关注社会热点问题、科技发展新动态。

加强具有学术性的、有深度的、有逻辑性的文章的阅读训练。

帮助学生了解、掌握并系统归纳文本类型,构建基础知识框架,以形成有针对性地解决问题的能力。

3.重视技巧培养信息类文本的阅读方法应有别于文学类文本,信息类文本的阅读工具性、方法性更为突出,可以引导学生结合思维导图等形式,提高阅读的速度与质量。

一、基础知识(一)议论文的三要素(论点、论据、论证)①论点二、选材类型信息类文本的选材分为论述类文本和实用类文本两大类。

(一)论述类文本主要文类①政论文:政治性论文的简称,是指从政治角度阐述和评论当前重大事件和社会问题的议论性文章。

中考备考现代文阅读全攻略整体感知篇(一)[有言在先]传说有几个盲人摸一头大家,摸到象腿的说大象似一根柱子,摸到身子的说大家像一堵墙。

摸到尾巴的说大家如一条蛇,大家争论不休,谁也说服不了谁。

在我们的同学中,也会有不少类似的“盲人”。

他们在阅读的时候,往往错把局部当成整体,因而闹出了不少笑话。

整体感知文章可以避免我们成为这样的“盲人”,掌握了整体感知的方法,我们就可以比较快捷地提取文章的信息,把握全文的主旨了。

提醒你,闯关开始啦![第一关]睡美人①清丽、优美的芭蕾舞剧(睡美人)序曲奏响了,可是扮演公主奥罗拉的女A脚却“失踪”了。

②“嘭”,化妆间的小门开了,一名女演员朝回过头看的导演一耸肩:“找遍了,哪儿也没有!”导演阴沉着脸,心中紧扣着的一线希望也随着这声响绷断了。

突然,他的手指向了坐在一边的女B角:“你上!”⑤女B角在追光中独舞。

多么雍容的舞步,多么潇洒翩翩的舞姿,她巧妙地把音乐的颤动和光融会在一整套芭蕾舞的语言里了……⑥英俊的王子出现了,两人在目光如水的舞台上跳起了双人舞。

导演紧张地眯起了眼。

这是最令人担心的,女B角和男A角是第一次同台演出。

奇怪,导演的眼前,女B角分明已被爱情簇拥而起,漂浮在浪花之上,乘着白色双翼;手臂的舞姿犹如玫瑰花瓣的开放;她的双脚和着音乐在踩踏,犹如树叶飘然落地。

她和男A角的搭配真是天衣无缝!⑦导演的拳头松开了,他暗暗惊讶,我以前怎么没有发现呢?是由于她的倔强和顶撞?是由于她的执著、自信大于技巧?是由于我对女A角的偏爱所形成的偏见?还是……⑧女B角弯曲着双腿,柔软的身子在向地面上倾倒。

⑨哀怨、激昂的主题乐如泣如诉地轻叩观众的心扉。

一个个音符,飘坠在导演的心湖上,泛起圈圈涟漪。

女B角不是曾经要求和男A有搭档吗?而我却用“A”“B”角这道坚固的厚墙将一对“情人”隔开,导接了一出“悲剧”。

唉!⑩醒了,奥罗拉醒了!安睡了一百年后,由于菲利浦纯真的爱情。

她,死而复生了!而女B角,这位现实生活中的“睡美人”,恰似许多沉睡着的美,她,春花怒放了!(11)“哗”——忽然,剧场里响起了热烈的掌声。

整体感知文章,就是着眼于全文,通过自己的主观认知,综合运用学过的各种语文知识,对文章进行全面而仔细的通读、理解,经过反复研究,把握文章的主要内容,基本上能够达到对全文有一个整体地了解。

整体感知的内容是全方位的,可以是文章的文化背景、写作意图、题目含义、中心思想,也可以是文章的结构特征、思路线索、感情基调等。

对于文章的感知,一般分为两个阶段:前一阶段是感性认知,就是粗略地对文章内容有一个大体上的了解,不必理会没有弄懂的问题,只要对全文有一个初步的印象即可。

可采取以下方法:①了解背景,明确用意;②把握感情基调,体会精神面貌;③理清思路,掌握线索。

后一个阶段为理性认知,这是在感性认知基础上的思维方式的层进,它要求对全文进行更加细致深入地挖掘,它的内容往往要几经反复细加琢磨之后才能确定。

可采取以下步骤:①分析题目,揣摩中心;②把握文意,了解意图;③理清结构,归纳中心。

一、记叙文的六要素(1)时间:即记叙内容所发生的具体时间。

可以明确说明是某年、某月、某日,甚至某个时刻;也可以大体交代若干年前,或"我小时候""很久以前"之类的表达。

时间表达具体到什么程度,这要看记叙内容而定,基本的要求是能让读者准确理解记叙内容,不会引起歧义。

(2)地点:即事情发生的地方。

随着事情的发展变化,地点可能会有变化。

写记叙文,就要把变化了的地点交代清楚;读记叙文,也要认真分析,把握地点变化的情况及其线索。

要从大范围答到小范围。

(3)人物,即文章记叙的人物对象。

写记叙文,必须明确要写的是什么人;读记叙文,也必须清楚作者写的是什么人。

A、如果问写了哪些人物,无论是正面出场,还是侧面表现的主次人物都列出来。

B、如果问所要表现的主要人物(主人公、中心人物),看全文写的事为了表现谁,文章的中心靠谁来表现,议论、抒情围绕谁。

(4)事情,即要告诉读者发生了什么事,包括事情的起因、经过和结果。

一般是对一件具体的事情来说的。

浅谈小学语文阅读教学中的“整体感知”一、小学语文阅读教学的现状当前的小学语文教学中,许多教师对“整体感知”的理解不够准确,表现为:(一)教师在阅读教学中为了感知而感知有些教师认为初读感知就是书声琅琅,不在乎学生是否“有口无心”,为了“感知”而“感知”。

(二)注重课文内容,阅读形式单一有些教师认为整体感知“没戏可唱”,只关注课文主要内容,形式单一。

(三)注重过细分析,淡化了整体把握有些教师只注重“精读课文”时的“过细分析”,削弱了课文的整体美感。

种种现象表明,教师引导学生整体把握课文时要有所忽视,有所淡化。

二、小学语文阅读整体感知的教学策略(一)初读感知,把握文章内容在以讲读课为主的阅读教学中,“初读”是一个不可缺少的环节。

这是整体把握文本的第一步,让学生先通读全文,初步把握文章大意。

先对文章的大致内容有个整体了解,有助于学生迅速进入状态,融入文章,对文章各部分内容的把握与理解也就能更迅速、更准确。

通过初读,学生能够明确文章写了什么,能用简练的语言概括出来。

1.反复读文,给予充足的时间在让学生自由读课文这个环节中,初读检查的设计尤为重要。

指名让学生读一遍课文,结合纠谬正误,目的是要检查一下是否真的读通了课文。

但若课课如此,就成下策。

教师可以运用教学机智,让学生读“你最喜欢读的一段课文”,或让学生“自由组阁”:“你喜欢哪几位同学和你一道来分节把课文读一遍”,或者只要学生“挑一个你认为最难读的句子”“挑一个你认为写得最美的句子”等等,把选择权充分交给学生,以激发他们的主体意识。

2.读准生字词,扫除阅读障碍初读环节的一个重要任务就是读通课文。

读通课文,就是读准生字词,不添字,不漏字,这是阅读教学的基础,是学生在初读环节中应达到的要求。

在这一环节,我的做法是利用多媒体出示本次初读的目标,初读目标与要求的设计要有层次,要能切合学生的实际。

如《自然之道》初读环节的设计:(1)轻声读课文两遍以上,读后标出段落号;(2)再读课文,要求读准字音、读通句子,难读的句段多读几遍;(3)默读课文,找出文中描写导游的句子,用波浪线画下来。

现代文阅读:文学类文本·整体感知本讲目标整体感知的认知散文整体感知小说整体感知1 认清“整体感知”的定义现代阅读教学论研究专家刘守立:“阅读心理的发展是一个整体认识的心理发展过程,整体感知,形成整体印象,然后揣摩文章的谋篇布局、遣词造句,最后再回到文章整体上去,获得发展了的整体印象。

”整体——局部——整体整体感知1:通过文章的文字表达,获得关于阅读文本的形式和内容的初步印象整体感知2对文章初步的领悟和体会,“深入局部”的先决条件,揣摩语言的基础,进行其它一切分析的前提。

2 散文的整体感知(根据文体特征)(2015 北京)说起梅花我出生的那一天,家门前的梅花初绽,据说是朱砂梅,很美,家人就给我取名“梅”字。

父亲自小教我古诗,关于梅花的诗很多,到现在还能一口气背出很多,如“冰雪林中著此身,不与桃李混芳尘”“不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心”。

我最喜欢曹雪芹的“冻脸有痕皆是血,酸心无恨亦成灰,误吞丹药移真骨,偷下瑶池脱旧胎”。

关于梅,人们谈论太多,种梅,赏梅,写梅,画梅,梅深入到人们生活的各个角落。

虽知道这名字极美,但每当别人问起我的名字时,又觉得难以启齿,太俗了,取这个名字的人太多,声音听起来也闷声闷气的,对这个名字的尴尬,一直不能释怀,到美国后就马上给自己取了一个雅致的英文名字,以为总可以脱俗了,不料一些好事的西方人非要知道我的中文名字。

记得第一个有个墨西哥人问我名字,我就告诉他我的名字是梅,他又问“梅”是什么意思,我说是一种花,那人打破砂锅问到底,问什么花。

我突然张口结舌起来,记得梅花翻译成英语是plum,就是李子,迟疑了一下,就说plum。

那人噢了一声,就不再问了,显然他对这个答案很失望。

第二次一个美国人问起梅花,我接受上次的教训,不再说李子花,就启发他说,是一种花,中国最美的花,你猜猜看。

那人就说“是玫瑰花”。

我有点失望,进一步启发说,这种花,很美,在冬天开放,中国人最喜欢,经常把它们画成画挂墙上,写进诗里。

小学阅读整体感知教案及反思教案标题:小学阅读整体感知教案及反思教案目标:1. 帮助学生通过整体感知提高阅读能力和理解能力。

2. 培养学生对文本整体结构和内容的整体把握能力。

3. 促进学生形成自主阅读的兴趣和习惯。

4. 培养学生对于多样化文本的敏感度和批判性思维。

教学准备:1. 适合小学生阅读水平的故事书籍。

2. PowerPoint或投影仪。

3. 笔记本电脑或纸质材料。

教学步骤:引入:1. 使用图片或故事开头引发学生的阅读兴趣,并讨论他们对故事的第一印象。

2. 向学生解释整体感知的概念,即通过把握整个故事的框架和大意来提高阅读速度和理解能力。

开展活动:1. 选择一个适合年龄的故事,并以小组为单位,让学生先浏览整个故事的标题、图片和章节,了解故事的基本信息。

2. 分发故事书籍或打开故事电子文档,让学生以小组为单位进行合作阅读。

鼓励他们在阅读过程中讨论和彼此解释故事中的问题和细节。

3. 在小组阅读后,每个小组派出一名代表向全班分享他们对整体故事的理解和感受。

其他学生可提问和发表意见。

指导学生思考:1. 引导学生思考故事中的重要事件和情节,以及这些事件和情节对故事发展的影响。

2. 提醒学生注意故事的起承转合,帮助他们理解故事的结构。

3. 鼓励学生从不同角度思考故事,例如通过角色的眼光、情绪或动作来理解故事。

4. 提供一些与故事相关的问题,促使学生展开思考和讨论。

总结反思:1. 综合小组分享和学生个人思考,总结整个故事的主要内容和主题。

2. 引导学生回顾自己在整体感知故事时的体验,并分享感受和反思。

3. 鼓励学生提出改进阅读整体感知能力的建议,并讨论如何在日常阅读中运用这种能力。

教案反思:1. 检查学生对整体感知阅读策略的掌握情况。

2. 根据学生的表现和反馈,及时调整教学方法和教学内容,提供个别辅导和指导。

3. 鼓励学生自主阅读和尝试不同的阅读策略,以提高整体感知能力。

通过以上教案,希望能够帮助学生提高阅读整体感知能力,培养他们的阅读兴趣,并培养他们对于不同文本的敏感度和批判性思维。

【暑假阅读】说明文专题01 整体感知,把握说明对象及其特征【方法技巧】在阅读说明文的过程中,只有牢牢把握住事物的特征,才能清楚地认识作者所要介绍的具体事物。

事物的特征主要表现在构造、形态、性质、变化、成因、功用等方面。

明确说明文的说明对象和特征,应从以下四个方面入手:1.从整体入手了解文章内容。

2.参考文章的标题,有些标题就是说明对象和本质特征。

3.看首段内容。

4.抓住首括句、总结句、中心句,许多优秀的说明文往往运用这些句子来突出所要说明的事物和特征。

【典型例题】例:阅读短文,回答问题。

1000多米深海发现生物最近,澳大利亚科学家在太平洋1000多米的深海处,发现了早在3亿年前就已在这里生活着的850多种动物,其中有350种动物已经被人们认为是早已灭绝了的动物群。

科学家们介绍说,这里的动物世界太让人惊讶了。

根据我们迄(qì)今所有的知识,大部分动物不能在如此深的水下生存,因为那里的生存环境与水面上完全不同。

1000多米深的水下是一个没有光亮的世界,那里的温度降到了零下,而且压力也是地面的数百倍,以致聚苯(běn)乙烯(xī)的罐子能被挤压成只有一个指头大小。

在太平洋的这一角落里,850多种动物已适应了那里的环境,而且生活了很长时间。

这些动物有:细长的刺海胆、海星、甲壳动物、海葵(kuí)和海蛛等。

其中新发现的种类非常多,研究人员正在忙于对它们进行分类。

初步的研究结果显示,在人们不熟悉的这些动物中,海胆和甲壳动物占了大多数。

这个新发现令科学家相信,在一些星球上,如木卫二星上也可能会有生命存在。

【问题】这篇短文介绍了澳大利亚科学家________。

由此,科学家们推测________。

【参考答案】在太平洋1000多米的深海处,发现了早在3亿年前就已在这里生活着的850多种动物,其中,海胆和甲壳动物占了大多数;在一些星球上,如木卫二星上也可能会有生命存在【解析】解答时要带着问题读短文整体感知文章内容,再用简洁的语言概括出来即可。

2021届中考语文第四部分现代文阅读第11讲整体感知把握文意2021届中考语文第四部分现代文阅读第11讲整体感知、把握文意整体感知,把握文本含义,理清思路3考点精练一、(2022威海)阅读以下文章并完成以下主题。

桌面① 我桌子的表面是一棵树的横截面板。

它根本没有染色。

它只涂了一层明亮的清漆,这是原木的自然颜色。

②在这张书桌上,我伏案了十年,读了好多文章,又写了好多文章。

闲着无事了,就端坐着看起桌面,心里便也感到沉静。

因为桌面上是有了一幅画的。

③ 绘画是木头的环。

一个椭圆形的中间有一个黑点,然后是一个白色的圆圈,然后从白色圆圈的边缘开始,黑线开始卷绕。

当然,这是非常不规则的。

黑线变得更宽、更窄、更直、更弯曲;它几乎经常被打断,新的线路经常被导出,但缠绕的情况总是在形成。

最后,它覆盖了整个桌面,就像一个安静的春天,一个中午或午夜的春天,以及一片树叶落下引起的涟漪。

④有书这么说:树木,四季之记载也。

日月交替一年,树就长出一圈。

生命从一点起源,沿一条线的路回旋运动,无数个圈完成了生命的结束,留下来的便是有用之材。

⑤ 我欣赏这种解释,所以我对这条运动路线感兴趣。

我仔细观察,用米刻度测量圆圈和圆圈之间的距离。

这种工作的结果让我惊讶:当生活沿着它的方向前进时,它是如此的不自由!太阳和月亮充满阳光,季节充满寒冷、夏天、干旱和洪水。

好的时候,胸襟开阔,无拘无束;困难的时候,开拓进取是如此困难。

它是从地上长出来的。

第一种是挣脱自身外壳的束缚,第二种是挣脱地层的束缚,然后在空间中工作。

这个空间充满了看不见的空气。

它是如此坚固而紧密,随着树木的生长,心脏必须自己向外扩张,才能拥有自己的三维存在!⑥我为它们做着记载:哪一年是风调雨顺?哪一年是旱涝交迫?我算出这是一棵三百年的老树。

三百年,这老树在风雨的世界里,默默地在走它的生命之路,逢着美好年景,加紧自己的节奏,遇着恶劣的岁月,小心翼翼的,一边走着,一边蓄积着力量,这是多么可怜的生命,又是多么不屈不挠可亲可敬的生命!⑦ 我离开桌子,看到外面的一切。

记叙文阅读专题训练一、专题训练内容:(一)整体感知文章内容(二)整体感知文章中心(三)局部探究词句段的含义及作用仿(续)写片断练习(四)开放探究题二、所用文章:《雪后的阳光》、《我看到了一条河》、《父亲睡了》、《最温暖的墙》、《永不受伤的飞翔》兼用《现代文·拓展训练》大概需要3-4个课时。

三、训练步骤:专题训练一:整体感知,把握文章内容感知文章内容的方法:叙事类:①抓要素,时间、地点、人物、事件表述句式通常是:什么人(谁)做了什么事②概括各段大意+合并归纳相同自然段+组织表述2、散文则要根据散文类型而定。

题型及答题方法:①用一句话或简明的语句概括文章内容。

答题方法:抓要素,时间地点人物事件表述句式通常是:什么人(谁)做了什么事例1:《雪后的阳光》第1题:请用简洁的语言概括本文主要内容。

“我”在监考时发现少了一份试卷,原来是家庭贫困的张波为他因残疾而不能上学的哥哥留出来了。

“我”知道真相后很感动,于是把试卷给了他。

(错误答案)错误:1)人称不对。

2)语言罗嗦,不抓中心情节,横生枝节。

正确答案:本文记叙了一个家境贫寒的男孩在考试时为残疾无法上学的哥哥拿多余的试卷,让我深受感动的事。

②文中共写了哪几件事,请加以概括。

③根据文章内容填空。

答题方法:概括各段大意+合并归纳相同自然段+组织表述。

例1《我看到了一条河》3题:文章叙述了“我”童年记忆中的哪“几个片断”?请简要概括。

参考答案:①四岁时,“我”独自回家迷路。

②度假期间,“我”在海里练游泳。

③回家的路上,“我”在一条河里学会了游泳。

答题要领:1、表述句式通常是:什么人做了什么事2、找准叙述人称(主要人物或线索人物)。

3、当文章所叙是好几件事时,注意事与事之间的过渡,答题时最好分点概括。

4、叙述内容抓主要情节,语言简洁流畅,但情节表述要完整,尤其不可漏掉关键情节。

专题训练二:整体感知,把握主题。

整体感知、把握主题的方法:1、注意标题:题目是文章内容的眼睛,简析题目可以帮助推测文章中心。

现代文阅读——整体感知,概括大意一、常见的考题形式:1、用简明的语言概括文章的主要内容。

2、仿照示例补充情节内容。

3、通计全文,概括主要事件或主要情节。

4、根据内容,完成下表(情节、内容等方面)二、感知文章内容应注意:1、先读题目,分析题目可帮助我们推测文章主要内容。

2、可摘录中心句概括主要内容。

3、迅速抓住各段大意,摘录其中关键词语连缀成句,概括主要内容。

4、自己概括,注意全面、准确、简洁。

三、概括主要内容的方法有:(1)写人叙事类:人物+(时间+地点)+事件+结果(2)写景状物类:景物(事物)+特征(3)抒情类:人物+感情四、实战演练(一)孩子,有些东西不属于你(1)我在始发站上了公共汽车,坐到最后一排。

在我的后面,紧跟着上来一对母女。

妈妈三十多岁,戴着无框眼镜。

她的女儿五六岁,怀里紧抱着一只毛绒玩具。

那时车厢里尚有部分空座,可是小女孩瞅瞅那些空座,然后坚定地指指我,对她妈妈说:“我要坐那里。

”(2)我愣住了。

(3)女人抱歉地冲我笑笑。

她低下头,对小女孩说:“咱们去那边靠窗的位置坐吧。

”(4)“不,我要坐那里!”小女孩再一次指指我。

(5)我不知道小女孩为什么非要坐到我的位置。

但我知道,现在她与妈妈犟上了,任女人如何哄她,就是站在那里,不肯随女人去坐。

她不去坐,女人也不去,两个人站在狭窄的过道里,任很多人用异样的目光打量她们。

(6)我想,现在小女孩想要的并非是一个座位,而是一种满足。

习惯性的满足,有理或者无理要求的满足。

或许大多数时候,她的这种满足可以在家里得到,在她妈妈那里得到。

问题是,现在,她并不是在家里。

(A)(7)“你应该向我要这个座位,而不是你的妈妈。

”我终于忍不住了,提醒她说。

(8)小女孩似乎没有听到我的话。

她看着妈妈,拽着妈妈的手,说:“我要坐那里,我要坐那里。

”(9)“那你们过来坐吧。

”我说,“你和你妈妈挤一挤,或者你妈妈抱着你……”虽然我并不想惯着她,可是我实在不忍看到女人尴尬的模样。

(10)“不!”她说,“我不要和妈妈一起坐!我要一个人坐!”(11)这就太过分了。

或者说,对她的妈妈来说,这已经远非胡搅蛮缠,而是威胁了。

(12)我告诉小女孩,她乘公共汽车是免费的,她的妈妈并没有为她花一分钱。

既然是免费,公共汽车上就没有给她准备座位。

现在我把座位让给她,她应该把座位让给妈妈。

或者,就算她花了钱,就算她有一个座位,有老人或者孕妇上来,她也应该给他们让座。

现在,全社会都在这样做。

(13)“我要坐那个座位!”小女孩对我的话充耳不闻,她一门心思缠着她的妈妈。

(14)我想起一个词:教养。

(15)那天,直到终点,我也没有给她让座。

我始终坐得安安稳稳,再也没有和小女孩说一句话。

而她则始终站在我的面前,拽着妈妈的手,每隔一会儿,就要说一遍“我要坐那个座位”。

(16)可是,没有用。

她的要求在今天、在这辆公共汽车上、在我的面前,注定不会得到满足。

(17)车上的人看着我,看着她,看着她的妈妈,目光里,各种情绪都有。

但不管如何,我想,大概没有人觉得这个小女孩可怜,也没有人觉得我应该把座位让给她。

(18)那天我必须拒绝她,不仅要用语言,还要用行动。

我想告诉这个小女孩:这世上,有些东西并不属于她。

不属于她的东西,并非撒娇,或者威胁唯一可以对她没有立场和底线的妈妈就可以得到的。

(19)小女孩终会长大。

但愿长大后她会明白:世界不是她家的客厅,别人的东西不是她怀里的毛绒玩具,别人也绝非她的妈妈。

(20)这是世间最为简单的道理。

请用简洁的语言概括文章的主要内容。

(2分)。

(二)秦琼卖马(1)进江州城的人,有一处必去,就是书场。

(2)一溜儿五间不大的屋子,几根粗木柱立着,全是串通的,宽敞明亮。

屋子里的正北方,用砖石切成八仙桌大小的台子,高尺许。

台上立一桌,小,宽,不过七八寸,长约三尺。

四只桌腿像初生牛犊的小腿细,摇摇欲坠,随时会散架到下的样子。

这便是说书人的舞台了。

屋外立一对联:汉萧何追韩信闻香下马,周文王访子牙知味停车。

上无横批,只悬着匾额,三个字:铁嘴刘。

(3)铁嘴刘正是屋子的主人,江州城妇孺皆知的大名人。

其实。

“铁嘴刘”这名号已传下来三代人了。

铁嘴刘说书有规矩,白天休息加学习,晚上才登场。

铁嘴刘刚过不惑之年,因其喜好蓄须,倒是有了些仙风道骨。

(4)近日,正说《秦琼卖马》①,那情节人物大家伙儿早烂熟于心。

但仍然喜欢来听,听过三四遍的,不下百人,但仍然来捧场。

快八十的张老太爷说,又听一回,就像吃一道新菜,味道大不同呢。

(5)这日铁嘴刘正开讲,抚尺一拍,全场静息。

长须一捋,大声道:“且说秦琼秦叔宝解配军至潞州天堂县投文,只困知县不发回文,困居客店……“(6)他口里在说,目光一移,瞟至最东座椅上端坐的一人,五十上下,青衣小帽,口微张,耳微侧,入迷一般。

铁嘴刘更是卖力,字字如珠玑,诗文对句,句句相连。

(7)“要知秦叔宝黄骠马命运,且听明日分解。

”铁嘴刘按住抚尺。

子夜散场,听客散去,他与夫人正收拾屋子,抬眼,青衣小帽者还在,似有难言之隐。

(8)“欢迎客官光临……”铁嘴刘客套说。

(9)来人欠了欠身,轻声说:“久闻大名,今日果然。

但明日为老母寿辰,在下得回楚州探母,三日后再来相扰,只怕听不到黄骠马之结局也。

”说完,一步一回头,消失在黑夜中。

(10)白日无话,第一晚照样满场,不想,才听到开场几句,听客顿觉大不同。

说的还是秦叔宝,事儿却新鲜了,店主索房饭钱,秦叔宝与之周旋,足足说了一晚,将人情世故,穿插在情节之中。

(11)暮色又合,第二晚。

听客们听说了《秦琼卖马》中的新鲜事,都来了,铁嘴刘开口便说黄骠马膘肥体壮,乃是匹宝马。

……再说秦琼痛哭黄骠马。

这黄骠马,说了一晚上。

(12)第三晚,铁嘴牛拍拍抚尺:“前面说要知黄骠马命运,且听今日分解,我继续卖嘴啦……”(13)众人一惊,知道这是接上了大前天晚上的故事。

那昨晚“黄骠马”和前天晚上的“人情世故”不都是在原地儿转么?在看最东边的座椅,端坐的正是那晚的青衣小帽人。

(14)铁嘴刘的声音更响:“店主带过黄骠马,秦叔宝不由得两泪如麻。

为还店饭钱,无奈何,只得来卖它,摆一摆手儿,你就牵去了吧……”(15)子夜散场,听客散去,青衣小帽人对着铁嘴刘深鞠一躬,铁嘴刘回躬相敬。

没有言语,青衣小帽人骑马疾驰而去。

(16)第二日,江州城传出消息,青衣小帽者为荆州知府蒋大人,又说蒋大人有意请铁嘴刘入知府衙门任职。

(17)铁嘴刘每晚照样说书,《秦琼卖马》照样是他的拿手好戏。

倒是有一回,夫人轻轻问了一句:“铁嘴啊,你当初咋就知道是荆州知府蒋大人?”(18)铁嘴刘轻轻捋了捋长须:“天下清廉知府,谁人不知蒋大人?天下孝心知府,谁人不晓蒋大人?天下爱听评书知府,当然首推蒋大人,青衣小帽,且无随从,乃至行事风格……”(19)夫人也轻轻一笑:“难得你这么用心,等着蒋大人的那两晚,编了那么多的情节。

”仿照例句概括有关段落内容。

(6分)1—6段:蒋大人听书人了迷,铁嘴刘说得更是卖力7—11段:。

12—14段:。

15段:。

(三)母亲养蜗牛父亲去世后,母亲来北京跟我住。

我忙于写作,实在抽不出空陪她。

母亲被寂寞所困的情形,令人感到凄楚。

楼上人家赠予母亲几只小蜗牛。

那几个小东西,只有小指甲的一半儿大,粉红色,半透明,可爱极了。

母亲非常喜欢这几个小生命,将它们安置在一个漂亮的茶叶盒儿里,还预先垫了潮湿的细沙。

母亲似乎又有了需精心照料和养育的儿女了。

她经常将那小铁盒儿放在窗台上,盒盖儿敞开一半,让那些小东西晒晒太阳。

并且很久很久地守着,怕它们爬到盒子外边爬丢了。

它们爱吃菜心儿,母亲便将蔬菜最嫩的部分细细剁碎,撒在盒儿内。

母亲日渐一日地对它们有了特殊的感情。

那种感情,是与小生命的一种无言的心灵交流。

有时,为了讨母亲欢心,我也停止写作,与母亲共同观赏。

八岁的儿子也对它们产生了浓厚的兴趣:“奶奶,它们能长多大啊?”“能长到你的拳头那么大呢!”“奶奶,你吃过蜗牛吗?”“吃?……”“奶奶,我想吃蜗牛!我还想喝蜗牛汤!我同学就吃过,说可好吃了!”“可……它们现在还小啊……”“我等它们长大了再吃。

不,我要等它们生出小蜗牛以后再吃,这样我就可以一直有蜗牛吃了。

奶奶你说是不是?”母亲愕然。

我阻止他:“不许存这份念头!不许再跟奶奶说这种话!”儿子眨巴眨巴眼睛,受了天大委屈似的,一副要哭的模样。

母亲便说:“好,好,等它们长大了,奶奶一定做给你吃。

”从此,母亲观看那些小生命的时候,儿子肯定也凑过去观看。

先是,儿子问它们为什么还没长大,而母亲肯定地回答——它们分明已经长大了。

后来是,儿子确定地说,它们已经长大了,不是长大了一些,而是长大了许多。

而母亲总是摇头——根本就没长。

然而,不管母亲和儿子怎么想,怎么说,那些小生命的确是一天天长大着。

壳儿开始变黑变硬了,它们的头和柔软的身躯,从背着的“房屋”内探出时,憨态可掬,很有妙趣了。

母亲将它们移入一个大一些的更漂亮的盒子。

“奶奶,它们就是长大了吧?它们再长大一倍,就该吃它们了吧?”“不行。

得长到和你拳头一般儿大。

你不是说要等它们生出小蜗牛之后再吃吗?”“奶奶,我不想等了,现在就要吃,只吃一次,尝尝什么味儿就行了。

”母亲默不作答。

我认为有必要和儿子进行一次严肃的谈话了。

趁母亲不在家,我将儿子拉至跟前,对他讲奶奶一生多么地不容易;讲自爷爷去世后,奶奶内心的孤独和寂寞;讲那些小蜗牛对于奶奶的意义……儿子低下头说:“爸爸,我明白了,如果我吃了蜗牛,便是吃了奶奶的那一点儿欢悦。

”从此,儿子再不盼着吃蜗牛了。

一天晚饭时,母亲端上一盆汤,对儿子说:“你不是要喝蜗牛汤吗?我给你做了,快喝吧。

”我瞪儿子一眼。

儿子辩白:“不是我让奶奶做的!”母亲朝我使了个眼色。

我困惑地慢呷一口,鲜极了!但那不是蜗牛汤,而是蛤蜊汤。

其实母亲是把那些能够独立生活的蜗牛放了,放于楼下花园里的一棵老树下。

她依然每日将菜蔬之最鲜嫩的部分,细细剁碎,撒于那棵树下……一天,母亲说:“我又看到它们了!它们好像认识我似的,往我手上爬。

”我望着母亲,见母亲满面异彩。

那一刻,我觉得老人们心灵深处情感交流的渴望,令我肃然,令我震颤,令我沉思……”“母亲养蜗牛”的故事可谓波澜起伏。

请将相关情节填写在下面横线处。

(4分)(1)蜗牛尚小,母亲精心照料,儿子却说要吃蜗牛,波澜顿起。

(2)。

(3)。

(四)蝴蝶的翅膀要扇动几次才会飞行/李良旭夜色渐浓。

肖老师还在办公室里批改着语文试卷。

肖老师边批改,脸上边露出满意的笑容。

她为学生聪明、认真而感到高兴。

当她批改到王小朋的试卷时,脸色顿时由晴转阴,只见她在试卷上用力打了个叉,由于用力过大,试卷都被戳穿了,殷红的墨水渗透了试卷的背面。

肖老师嘀咕道:“这王小朋也太笨了,这道题我都讲了三、四遍了,他怎么还做错?”肖老师情不自禁在试卷的下方写上了一行字:小朋啊,这样一道简单的题你还准备做多少次才能做对?试卷发下去了,同学们拿着试卷聚精会神看了起来,许多同学还互相对比着试卷。