国民收入和分配(1)

- 格式:pptx

- 大小:166.28 KB

- 文档页数:12

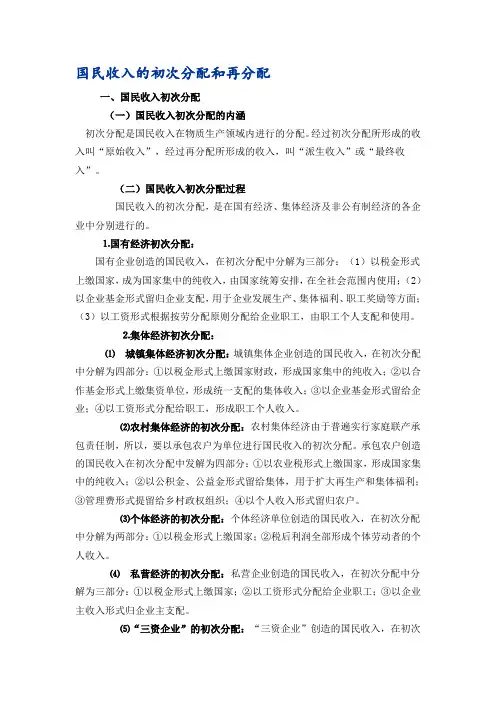

国民收入的初次分配和再分配一、国民收入初次分配(一)国民收入初次分配的内涵初次分配是国民收入在物质生产领域内进行的分配。

经过初次分配所形成的收入叫“原始收入”,经过再分配所形成的收入,叫“派生收入”或“最终收入”。

(二)国民收入初次分配过程国民收入的初次分配,是在国有经济、集体经济及非公有制经济的各企业中分别进行的。

⒈国有经济初次分配:国有企业创造的国民收入,在初次分配中分解为三部分:(1)以税金形式上缴国家,成为国家集中的纯收入,由国家统筹安排,在全社会范围内使用;(2)以企业基金形式留归企业支配,用于企业发展生产、集体福利、职工奖励等方面;(3)以工资形式根据按劳分配原则分配给企业职工,由职工个人支配和使用。

⒉集体经济初次分配:⑴城镇集体经济初次分配:城镇集体企业创造的国民收入,在初次分配中分解为四部分:①以税金形式上缴国家财政,形成国家集中的纯收入;②以合作基金形式上缴集资单位,形成统一支配的集体收入;③以企业基金形式留给企业;④以工资形式分配给职工,形成职工个人收入。

⑵农村集体经济的初次分配:农村集体经济由于普遍实行家庭联产承包责任制,所以,要以承包农户为单位进行国民收入的初次分配。

承包农户创造的国民收入在初次分配中发解为四部分:①以农业税形式上缴国家,形成国家集中的纯收入;②以公积金、公益金形式留给集体,用于扩大再生产和集体福利;③管理费形式提留给乡村政权组织;④以个人收入形式留归农户。

⑶个体经济的初次分配:个体经济单位创造的国民收入,在初次分配中分解为两部分:①以税金形式上缴国家;②税后利润全部形成个体劳动者的个人收入。

⑷私营经济的初次分配:私营企业创造的国民收入,在初次分配中分解为三部分:①以税金形式上缴国家;②以工资形式分配给企业职工;③以企业主收入形式归企业主支配。

⑸“三资企业”的初次分配:“三资企业”创造的国民收入,在初次分配中分解为四部分:除按注册投资比例分一部分给外方投资者外,其余部分的分配与一般企业相似,分别以税金、企业基金、工资形式,形成国家收入、企业收入和劳动者个人收入。

第七讲分配制度一、名词解释1.国民收入:国民收入,是指一个国家或地区一定时期内各种生产要素(劳动、土地、资本等)通过提供服务所获得的报酬的总和,即工资、利息、利润、租金的总和。

它在核算范围上,除包括物质生产部门创造的收入外,还包括非物质生产部门创造的收入。

2.国民收入初次分配:国民收入分配是指按照一定原则和通过一定的机制把国民收入分解成不同经济主体收入的过程。

国民收入分配可分为初次分配和再分配两个过程。

国民收入初次分配是指通过市场机制的作用把国民收入分解为工资、利息、利润和地租等生产要素报酬的过程。

3.国民收入再分配:国民收入再分配是指国家以社会管理者的身份主要通过税收和财政支出的形式参与国民收入分配的过程。

国民收入再分配的的主要作用是:提供公共产品;贯彻政府政策偏好;实现社会公平;建立社会后备基金。

4.帕累托最优:19世纪末,意大利经济学家帕累托将最有效率的状态描述为:如果资源在某种配置下不可能由重新组合生产和分配来使一个人或多个人的福利增加,而不使其他人的福利减少,那么这种配置就是最有效率状态。

这种状态又称为帕累托最优状态。

帕累托最优状态满足三个条件。

第一,消费者之间的商品分配达到帕累托最优,即此时不能通过改变商品的分配使一部分人的福利增加,同时不使其他人的福利减少。

第二,生产要素在生产者之间的分配达到帕累托最优,即此时不可能通过生产要素的重新分配使某些生产者的产量提高,同时又不使其他生产者的产量减少。

第三,消费与生产的帕累托全面最优,表现为生产者与消费者对任意两种商品的评价是相同的,从而此时不可能通过改变生产要素投入和产品的分配使一部分人的福利增加,而同时又不使其他人的福利减少。

5.公平与效率:公平本是伦理学上的概念,是指人们对既定社会中人与人之间各种关系的认识和评价,其原则和标准因时代和社会制度而异,内容涉及政治、法律、文化等各个领域。

由于经济是基础,因此对经济关系的评价是公平的核心。

考虑到公平很难衡量,所以经济学家用平等作为测量公平的近似指标。

(解疑)国民收入与收入分配一、国民收入:国民收入是指一国生产要素(包括土地、劳动、资本、企业家才能等)所有者在一定时期内提供生产要素所得的报酬,即工资、利息、租金和利润等的总和。

反映国民经济生产活动的总量指标,主要有国民生产总值、国内生产总值与国内生产净值。

1、国民生产总值(GNP)国民生产总值是指一个国家(或地区)在一定时期(通常为一年)内,国民经济各部门所生产的全部社会最终产品和劳务总量的货币表现。

2、国内生产总值(GDP)国内生产总值是扣除了国外要素净收入后的国民生产总值。

国内生产总值是按国土原则进行统计,即不论本国居民还是外国居民,凡是通过在本国范围内的财产和劳务所获得的收入都计算在内,至于什么人生产,归谁所有,并不考虑。

但不包括本国居民利用在国外的财产和劳务所获得的收入。

应该说明的是,国内生产总值指标主要是从生产角度考察一国经济领土上本国和外国居民的经济活动规模和水平,而国民生产总值指标则主要是从收入角度考察一国居民在国内和国外的全部收入状况,二者考察的出发点是不同的。

二、国民收入的分配分配过程:初次分配与再次分配初次分配:国民收入的初次分配指国民收入在物质生产领域内部进行的分配。

国民收入经过初次分配,分为两个组成部分:一部分是物质生产领域劳动者的个人收入,包括工资、奖金、福利费用和农民或其他劳动者的收入,它属于生产者及其家属个人消费所需的必要产品;另一部分是生产单位和社会的纯收入,包括上缴国家的税金和利润、支付的利息和企业税后利润、利润留成或公积金、公益金等,属于国民收人扣除必要产品后的剩余。

国民收入经过初次分配形成了国家、企业或集体、物质生产部门、劳动者的原始收入,国民收入的初次分配,直接关系到国家、生产单位和劳动者个人三方面的经济利益,并在很大程度上决定了积累基金和消费基金的比例。

进行国民收入的初次分配,首先要正确规定必要产品和剩余产品之间的比例,影响这一比例的因素主要有:国民收入的生产额、构成和增长速度,劳动生产率提高幅度和物质生产部门劳动者平均收入增长速度之间的对比关系等。

国民收入的分配1. 引言国民收入的分配是指将一个国家或地区的总收入按照一定的规则和政策分配给不同的经济主体(如个人、家庭、企业等),以满足其各自的需求和发展。

国民收入的分配问题一直是经济学和社会学等领域关注的焦点之一。

本文将从不同的角度探讨国民收入的分配问题,包括分配方式、不平等现象及其影响等。

2. 国民收入分配方式国民收入的分配方式多种多样,常见的包括以下几种:2.1 劳动所得和资本所得的分配劳动所得是指劳动者通过劳动所获得的收入,包括工资、薪水、奖金等;资本所得则是指资本所有者通过投资所获得的收入,包括利息、股息、房屋租金等。

不同国家和地区的劳动所得和资本所得的比例不同,这取决于国家政策、经济结构等因素。

2.2 社会福利和社会保障除了劳动所得和资本所得的分配外,国家还通过社会福利和社会保障等措施来进行国民收入的再分配。

社会福利包括医疗保健、教育、住房等福利服务;社会保障包括养老金、失业保险、医疗保险等。

这些措施可以减少收入的不平等现象,提高社会的公平性。

2.3 税收和转移支付税收是国家实现国民收入再分配的重要手段之一。

国家通过征收所得税、消费税、财产税等税收方式,从高收入者中获取一部分收入,用于提供公共服务和社会福利。

同时,国家还可以通过转移支付,直接将收入分配给低收入者,减少收入差距。

3. 不平等的现象尽管国家通过各种方式进行国民收入的分配,但不平等现象依然存在。

不平等主要表现在以下几个方面:3.1 贫富差距贫富差距是指富裕阶层与较为贫困阶层之间的经济差距。

在一些国家和地区,收入差距极大,富人越富,贫困人口越多。

这种不平等现象会导致社会不稳定,加剧社会矛盾。

3.2 性别不平等性别不平等是指男性和女性在收入分配上存在差异。

女性在一些行业和职位上的收入往往较低,相对于男性更容易面临贫困和经济困境。

这种性别不平等问题需要通过性别平等法律和政策予以解决。

3.3 地区差异国内不同地区之间的经济发展水平和收入水平存在差异。

第十四章社会主义国民收入及其分配教学目的和要求:通过本章学习,了解国民经济的两种核算体系及比较,掌握国民收入的分配方式,了解积累基金与消费基金的比例问题,理解完善的社会保障体系制度是社会主义市场经济正常运行的必要保证。

本章重点:1、国民经济核算体系及其指标。

2、增加国民收入的途径。

3、国民收入的再分配的必要性和途径。

4、社会主义积累基金和消费基金的关系。

5、建立和健全社会保障制度。

本章难点:1、国民生产总值与国内生产总值的比较。

2、国民生产总值与国民收入的比较。

3、国民收入的初次分配过程。

4、国民收入的再分配过程。

5、建立多层次社会保障制度的基本原则。

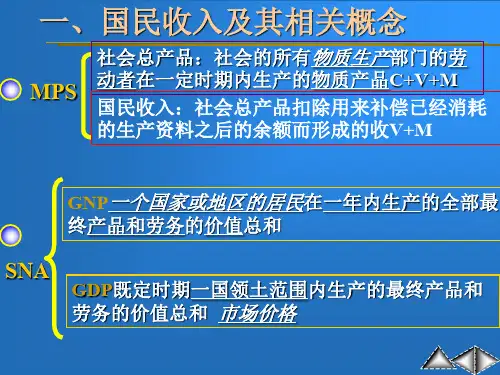

第一节国民经济核算与国民收入一、国民经济核算体系及其基本指标宏观经济分析的对象是国民经济活动整体,要分析国民经济活动整体首先就涉及国民经济核算,简称国民核算(national accounting),是指对国民经济运行过程的系统描述。

国民经济核算历时300多年,曾存在着两种国民经济核算方法,亦称两大核算体系。

一种叫做物质产品平衡体系(The System of Material Product Balances),简称为MPS体系,我国和原苏联、东欧等十几个社会主义国家曾采用该体系,因此又称东方体系。

这个体系的总量指标有社会总产值(TPS)、国民收入(NIM)等。

另一种叫做国民账户体系(The System of National Accounts),简称为SNA体系,西方国家普遍采用这套体系,因此又称西方体系。

目前已有170多个国家采用该体系。

这个体系的总量指标有国民生产总值(GNP)、国内生产总值(GDP)、国民生产净值(NNP)、国民收入(NIS)等。

这两种核算体系所依据的理论基础不一样,各自适应于不同的经济条件,核算的范围、内容、方法也不相同。

不但名称不同的指标(如MPS的社会总产值和SNA的国民生产总值),而且名称相同的指标(如两大体系的国民收入),反映的经济内容也不同,不能直接对比。

经济师考试《初级经济基础》讲义国民收入的初次分配和再分配初级经济师考试科目是:《经济基础知识》、《专业知识与实务》。

中华会计网整理了初级经济师考试预习讲义,供大家参考,希望有助于考生备考。

三、社会主义国民收入的分配(一)国民收入的初次分配和再分配考试内容:熟悉国民收入及其分配的基本概念,熟悉我国国民收入分配制度和主要方式。

1.国民生产总值和国内生产总值世界各国包括我国在内,实行国民经济核算体系(SNA)。

国民生产总值(GNP):又称为国民总收入,是指一个国家或地区所有常驻单位在一定时期内(一般为一年)所生产的最终产品(含劳务)的市场价值总和。

国内生产总值(GDP):一个国家或地区所有常驻单位在一定时期内(一般为一年)在本国或地区范围内所生产的最终产品(含劳务)的市场价值总和。

国民生产总值与国内生产总值的区别与联系:国民生产总值以人口为统计标准;国内生产总值以地域为统计标准。

GNP=GDP+本国居民来自国外的财产和劳务收入-支付给外国居民的财产和劳务收入=GDP+国外净要素收入GDP=GNP-国外净要素收入2.国民收入的初次分配社会主义国民收入的初次分配,是在与物质生产有直接联系的成员中进行的。

(1)全民所有制企业国民收入的初次分配分为三部分:税金或利润(上交国家)、企业基金(企业自留)、工资(企业职工)(2)集体所有制企业国民收入初次分配分为四部分:税金(上交国家)、合作事业基金(上缴集资单位或主管部门)、企业基金(企业自留)、工资(企业职工)(3)农村集体所有制经济国民收入初次分配分为三部分:税金(上交国家),公积金、公益金(集体提留),个人收入(农民)社会主义国民收入经过初次分配,形成国家集中的纯收入、企业收入和生产劳动者的个人收入三部分,是社会主义社会的三种基本的原始收入。

3.国民收入的再分配通过再分配形成的收入,称为派生收入。

国民收入的再分配,是继初次分配之后,国民收入在整个社会范围内的分配。

【知识拓展】准确区分国民收入的初次分配和再分配

(1)国民收入的初次分配是指在创造国民收入的物质生产部门内部实行的分配。

国民收入在物质生产部门内部按三个方面实行分配:一是以税金和利润的形式上缴给国家,形成国家的收入;二是以工资等方式分配给生产部门中的劳动者;三是企业(集体)自留部分,用以发展企业。

国民收入经过初次分配,形成了国家、企业(集体)和生产部门中劳动者个人的原始收入。

(2)国民收入的再分配,是指国民收入在物质生产部门内部实行分配后,还必须在全社会范围内实行再次分配,以保证满足非物质生产部门的需要,保证满足重点建设项目资金的需要,保证满足社会消费和集体福利事业的需要,保证满足各地区经济平衡发展的需要,保证满足社会后备基金的需要等。

再分配的主要途径是国家预算。

【知识链接】财政政策与货币政策

区别含义不同

内容不同

(1)二者都是经济政策,属于宏观调控的重要方式

(2)在一般情况下,二者是相互配合起作用的。

如在实行

扩张性财政政策时往往扩大货币供应量和信贷量;在实行紧

缩性财政政策时,则会减少货币供应量和信贷量。

【知识链接】扩张性、紧缩性、稳健的财政政策。