转基因技术研究综述

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:5

转基因技术的研究综述及利弊关系转基因技术作为生命科学的前沿技术之一,已经逐渐走入了人们的生活。

转基因技术可以认为是在一定程度上通过科学技术手段让其他生物、植物朝着对人类有利方向开展的技术。

通过对转基因技术的介绍,阐述了该技术的利弊关系,指出只有通过正确的引导和规管理,才能很好地利用该技术,使它为人类效劳。

关键词转基因技术开展历程利弊关系1 前言转基因技术是生命科学前沿的重要领域之一。

自从人类耕种作物以来,我们的祖先就从未停顿过作物的遗传改进。

过去的几千年里农作物改进的方式主要是对自然突变产生的优良基因和重组体的选择和利用,通过随机和自然的方式来积累优良基因。

遗传学创立后近百年的动植物育种则是采用人工杂交的方法,进展优良基因的重组和外源基因的导入而实现遗传改进。

因此,可以认为转基因技术是与传统技术一脉相承的,其本质都是通过获得优良基因进展遗传改进。

但在基因转移的围和效率上,转基因技术与传统育种技术有两点重要区别,第一,传统技术一般只能在生物种个体间实现基因转移,而转基因技术所转移的基因则不受生物体间亲缘关系的限制;第二,传统的杂交和选择技术一般是在生物个体水平上进展,操作对象是整个基因组,所转移的是大量的基因,不可能准确地对*个基因进展操作和选择,对后代的表现预见性较差。

而转基因技术所操作和转移的一般是经过明确定义的基因,功能清楚,后代表现可准确预期。

因此,转基因技术是对传统技术的开展和补充。

将两者严密结合,可相得益彰,大提高动植物品种改进的效率。

2 转基因技术的介绍转基因技术是指用人工别离和修饰过的外源基因导入生物体的基因组中,从而使生物体的遗传性状发生改变的技术,可分为转基因动物与转基因植物两大分支。

人们常说的"遗传工程〞、"基因工程〞、"遗传转化〞均为转基因的同义词。

2.1 转基因植物技术转基因植物是指利用重组DNA技术将克隆的优良目的基因整合到植物的基因组中,并使其得以表达,从而获得的具有新的遗传性状的植物。

转基因方法一、基因枪法:1、综述:基因枪法又称为高速微弹法、微粒抢法、微粒轰击法,是由康奈尔大学的Sanford等于1987年首次研制出的火药引爆基因枪,并与该校工程技术专家Wolf及Kallen合作研究出的一种基因转移的新方法。

1990年美国杜邦公司推出商品基因枪PDS-1000系统。

在此期间,高压放电、压缩气体驱动等各种基因枪相继出现,并都在重复的实践中得到改进和发展。

其改进的核心是粒子加速系统,以提高射弹的可控度,即粒子速度和射入的浓度等。

2、基本原理:其基本原理是将外源DNA包被在微小的金粒或钨粒表面,然后在高压的作用下微粒被高速射入受体细胞或组织。

微粒上的外源DNA进入细胞后,整合到植物染色体上,得到表达,从而实现基因的转化。

根据基因枪的动力系统,可将它们分为三种类型:一类是以火药爆炸力为加速动力,其显著特征是塑料子弹和阻挡板。

塑料子弹前端载放已沉淀有DNA的钨金粉。

当火药爆炸时,塑料子弹带着钨金粉向下高速运动,至阻挡板时,塑料子弹被阻遏,而其前端的钨金粉粒子继续以高速向下运动,击中样品室的靶细胞。

其粒子的速度主要是通过火药的数量及速度调节器控制,不能做到无级调整,可控度较低。

第二类是以高压气体作为动力,如以氦气、氢气、氮气等。

其工作原理是把载有DNA 的钨金粉喷洒在一张微粒载片上,电极间悬滴众着微水滴。

在压缩空气的冲击下,微水滴雾状喷射,驱动载片。

当载片受阻于金属筛网时,载有DNA的钨金粒继续向下冲击射入细胞。

第三类是以高压放电为驱动力。

其最大优点是可以无级调速,通过变化工作电压,粒子速度及射入浓度可准确控制,使载有DNA的钨金粉粒子能到达具有再生能力的细胞层。

3、步骤:(1)微粒体的洗涤。

取60-100mg钨或金粉,溶于1ml无水乙醇中,用超声波振荡洗涤。

微粒体处理后可在密闭条件下室温贮存一周。

离心除去乙醇,密闭贮存于室温中,备用,保存时间不要超过一周。

(2)DNA微粒载体的制备。

大豆转基因方法综述李一玮(北京大学附属中学,北京海淀区 100190)摘要介绍并评论了几种主要的大豆转基因方法关键词大豆;转基因方法The Summary of Transgenic Technology of Soybean大豆最先起源于中国,不但是人类主要的油料作物和植物性蛋白来源,而且是重要的工业原料。

植物转基因技术作为一种新兴的生物技术手段,在提高产量、抗性育种以及缩短育种周期等方面有着明显的优势。

早在1988年,McCabe和Hinchee分别用基因枪轰击大豆未成熟胚生长点和用农杆菌侵染大豆子叶节的方法获得大豆转基因植株[1-4]笔者对大豆转基因的方法进行了综述。

1 大豆转基因的主要方法大豆转基因的方法主要有农杆菌介导法、基因枪法、电激法、PEG法、超声波辅助农杆菌转化法和花粉管通道法等。

其中,以农杆菌介导法和基因枪法为大豆常用的转基因方法。

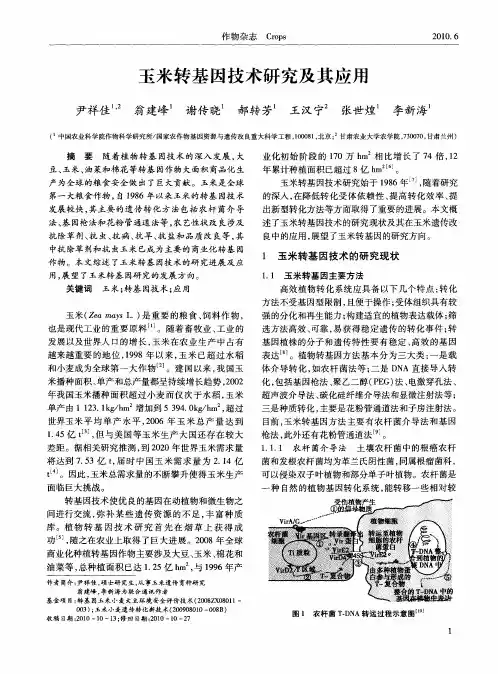

[1]1.1 农杆菌介导法农杆菌是一种革兰氏阴性土壤杆菌。

与植物基因转化有关的有两种类型:一为根癌农杆菌,含有Ti质粒,能诱导被侵染的植物细胞形成冠瘿瘤;二为发根农杆菌,它含有Ri质粒,能够诱导被侵染的植物细胞产生毛发状根。

Ti质粒(包括Ri质粒)上有一段转移DNA,在农杆菌侵染植物时,这段DNA可以插入到植物基因组中,使其携带的基因在植物中得以表达。

[5]评论:该转化体系利用天然的转化载体系统,成功率高,效果好;遗传稳定性好,大豆能较好地为育种提供中间选育材料;该转化系统操作比较容易,需要的仪器设备简单,易于推广。

对于大豆这样的双子叶植物这种方法是非常有效的,但在大豆愈伤组织的诱导过程有时会存在困难,可以转移大片段外源基因(>30kb),没有明显的基因重排现象,外源基因主要以单拷贝插人植物基因组等优点。

1.2 基因枪法基因枪法又称微弹轰击法。

这种技术是借用高压气体或高压放电为动力,用微粒对植物组织进行轰击,而将其上的外源基因带人到植物细胞内。

转基因技术在大豆育种上的研究进展及发展趋势摘要:近年来,转基因技术在大豆上的研究重点主要集中在建立高效再生体系和稳定地遗传转化体系方面,随着遗传转化技术的发展,我国已获得了抗病、抗虫转基因的大豆植株并取得突破性进展。

本文就大豆遗传转化在受体系统(器官发生受体系统、体细胞胚胎发生受体系统、原生质体受体系统)以及转化方法(农杆菌介导法、基因枪法)等方面的研究进展情况进行了综述,并对今后大豆转基因研究方向进行了探讨。

关键词:大豆;遗传转化;转基因;农杆菌;基因枪1 大豆再生体系研究进展大豆的组织培养于20世纪60年代开始,一直到80年代分别建立了组织、细胞、原生质体水平的植株再生技术,为大豆的外源DNA导人提供了有效的受体系统。

1.1 大豆体细胞胚胎发生再生系统大豆体细胞胚胎发生本身繁殖快、单细胞起源、两极性等优点,是遗传转化的基础,不会出现嵌合体问题,而且体细胞胚团高密度高质量,遗传上稳定,可以一次获得大量植株;体细胞胚团可以在适宜的条件下保存,仍然具有再生能力,因此是基因枪和农杆菌转化的最适宜的受体系统。

大豆体细胞胚胎发生再生系统采用的外植体主要为未成熟子叶、胚轴、完整幼胚。

诱导培养基主要为Ms以及改良培养基,生长调节物质主要为2,4.D和NAA。

80年代初期,Christianson等旧1以幼胚轴为外植体,诱导体细胞胚胎发生,首先获得再生植株。

随后,Ranch等对2,4.D诱导的大豆未成熟胚的体细胞胚胎发生系统进行了较为详细的研究。

Lazzeri等用10mg.L~2,4.D诱导了大豆幼胚子叶的体细胞胚胎发生。

他们认为2,4一D诱导大豆体细胞胚胎发生虽然频率高,但形态不正常,难以萌发形成完整植株。

NAA诱导的大豆体细胞胚胎发生虽然频率低,但是形态正常,可以不经过愈伤组织而直接生成子叶期体细胞胚。

最后获得可育再生植株。

周思军等通过大豆幼胚培养,经过体细胞胚胎发生和组织培养获得再生植株,并对影响大豆体细胞胚胎发生的因素进行了系统研究。

转基因动物技术是指借助基因工程技术将体外重组的结构基因导入受精卵或早期胚胎,培育出转基因动物(Transgenic Animal)的技术。

整合到动物基因组上的外源结构基因称为转基因。

转基因技术被公认为是遗传学研究中继本世纪初的连锁分析、60年代的体细胞遗传和70年代的基因克隆之后的第四代技术。

本文综述转基因动物近年来的研究进展,着重阐述了转基因动物的方法,并对转基因动物技术存在的问题进行了探讨。

1.显微注射法显微注射法是目前最常用的建立转基因动物的方法之一,其基本过程是利用显微操作系统和显微注射技术将外源基因直接注入实验动物的受精卵原核,使外源基因整合到动物基因组,再通过胚胎移植技术将整合有外源基因的受精卵移植到受体的子宫内继续发育,进而得到转基因动物。

1980年Gordon等用显微注射法获得了2只转基因小鼠;1982年Palmiter等人应用显微注射技术成功地将人的生长激素基因注射到小鼠受精卵的雄原核中,获得了整合并表达生长激素外源基因的小鼠。

其后转基因兔、转基因绵羊、转基因猪、转基因牛及转基因鸡、转基因鱼和转基因山羊亦陆续成功。

一般情况下,通过显微注射技术获得的转基因动物成功率很低,大约在1/1000。

20世纪80年代中后期,动物生物反应器又成为显微注射法建立转基因动物研究的新热点。

这项工作主要在大的家畜(尤其是奶牛和奶山羊)上。

Ebert、Wright等人在1991年得到目的基因高表达的转基因山羊。

Wall等在1991年得到目的基因在乳腺中表达的转基因牛。

Sharma等1994年研究工作则更为惊人,在所得的7 头原代转基因猪中,有一头血液里含有45%的人a-珠蛋白成分,且该头母猪产下的仔猪中,约有42.5%的个体表达有目的基因成分。

表明该基因可以遗传。

显微注射法虽然是目前最经典可靠、应用最广泛的方法,但它的整合率低,只有1%~5%,且成本高;基因只能加入,不能剔除或原位修饰;整合是随机的,由于插入位点的关系,转基因的表达不确定;随机整合可能破坏重要的内源性DNA序列或激活细胞的致癌基因;产生的转基因动物常常是嵌合体,即并非所有细胞都整合有外源基因;以及不能在胚胎早期确定性别等等。

转基因方法一、基因枪法:1、综述:基因枪法又称为高速微弹法、微粒抢法、微粒轰击法,是由康奈尔大学的Sanford等于1987年首次研制出的火药引爆基因枪,并与该校工程技术专家Wolf及Kallen合作研究出的一种基因转移的新方法。

1990年美国杜邦公司推出商品基因枪PDS-1000系统。

在此期间,高压放电、压缩气体驱动等各种基因枪相继出现,并都在重复的实践中得到改进和发展。

其改进的核心是粒子加速系统,以提高射弹的可控度,即粒子速度和射入的浓度等。

2、基本原理:其基本原理是将外源DNA包被在微小的金粒或钨粒表面,然后在高压的作用下微粒被高速射入受体细胞或组织。

微粒上的外源DNA进入细胞后,整合到植物染色体上,得到表达,从而实现基因的转化。

根据基因枪的动力系统,可将它们分为三种类型:一类是以火药爆炸力为加速动力,其显著特征是塑料子弹和阻挡板。

塑料子弹前端载放已沉淀有DNA的钨金粉。

当火药爆炸时,塑料子弹带着钨金粉向下高速运动,至阻挡板时,塑料子弹被阻遏,而其前端的钨金粉粒子继续以高速向下运动,击中样品室的靶细胞。

其粒子的速度主要是通过火药的数量及速度调节器控制,不能做到无级调整,可控度较低。

第二类是以高压气体作为动力,如以氦气、氢气、氮气等。

其工作原理是把载有DNA的钨金粉喷洒在一张微粒载片上,电极间悬滴众着微水滴。

在压缩空气的冲击下,微水滴雾状喷射,驱动载片。

当载片受阻于金属筛网时,载有DNA的钨金粒继续向下冲击射入细胞。

第三类是以高压放电为驱动力。

其最大优点是可以无级调速,通过变化工作电压,粒子速度及射入浓度可准确控制,使载有DNA的钨金粉粒子能到达具有再生能力的细胞层。

3、步骤:(1)微粒体的洗涤。

取60-100mg钨或金粉,溶于1ml无水乙醇中,用超声波振荡洗涤。

微粒体处理后可在密闭条件下室温贮存一周。

离心除去乙醇,密闭贮存于室温中,备用,保存时间不要超过一周。

(2)DNA微粒载体的制备。

(3)靶外植体材料准备。

转基因生物对生态环境的影响综述3000字转基因生物(Genetically Modified Organisms,GMOs)是指通过人工方法将外源基因导入到目标生物的基因组中,使其表现出改变了的性状。

转基因技术在农业、医学和工业等领域都有广泛应用。

然而,转基因生物的出现也引发了许多争议,其中一个重要的问题是它们对生态环境的影响。

一、转基因作物对生态环境的影响转基因作物广泛应用于现代农业生产中,其主要目的是提高作物产量、改善品质、增强抗病虫害能力等。

然而,转基因作物也可能对生态环境产生影响,主要表现在以下几个方面:1. 生物多样性受到威胁转基因作物可能对周围的植物和昆虫等生物产生影响,从而威胁到生物多样性。

例如,转基因作物可能通过杀虫剂或除草剂的使用,影响到周围的昆虫和植物。

此外,转基因作物的生长可能会对土壤微生物群落产生影响,从而影响土壤生态系统的稳定性。

2. 越来越多的耐药性转基因作物在抗病虫害方面具有明显的优势,但是这也可能导致虫害或病原体的耐药性增强。

如果虫害或病原体对转基因作物的抗性不断增强,那么就需要使用更多或更强的杀虫剂或抗生素来控制它们,这会对生态环境产生负面影响。

3. 基因流失转基因作物中导入的基因可能会通过杂交等方式流失到野生的近缘物种中,从而对野生物种产生影响。

这种基因流失可能导致野生物种的基因结构发生变化,进而影响其生长和繁殖。

二、转基因生物对环境的潜在风险除了影响生态环境外,转基因生物还可能带来一些潜在的风险,其中最主要的包括以下几个方面:1. 健康风险转基因生物可能会对人类健康产生潜在风险。

例如,转基因作物中导入的基因可能会导致人类对某些食物过敏或者导致食物中毒。

2. 破坏生态平衡转基因生物可能会破坏生态平衡,导致某些物种的数量过多或过少,从而影响整个生态系统的稳定性。

3. 对农业生态系统的影响转基因生物可能会对农业生态系统产生不利影响。

例如,转基因作物可能会对农业生态系统中的土壤生物群落产生影响,从而影响土壤肥力和作物产量。

植物科学与技术毕业论文文献综述植物科学与技术是研究植物生长发育、代谢调控、抗逆应答等方面内容的学科,围绕着如何利用科学技术手段来解决植物生产、农业可持续发展等问题展开研究。

本文将从植物基因组学、植物生理学、植物生物技术等不同方面综述该领域的研究进展。

一、植物基因组学植物基因组学是通过对植物基因组的分析,揭示植物基因的结构和功能,以及促进植物遗传改良的一门学科。

随着高通量测序技术的发展,越来越多的植物基因组被测序和解读。

例如,近年来对水稻基因组的测序和分析揭示了大量水稻基因及其功能,为水稻育种提供了重要的参考。

二、植物生理学植物生理学研究植物的生长发育、代谢调控、信号传导等生理过程。

在植物生理学领域,一项重要的研究方向是植物逆境胁迫响应机制。

逆境胁迫如干旱、高温、盐碱等对植物生长发育造成严重影响,因此了解植物逆境响应的分子机制对提高植物抗逆能力具有重要意义。

近年来,蛋白质代谢、激素信号传导等研究成果为植物逆境响应机制的揭示提供了新的理论基础。

三、植物生物技术植物生物技术是将生物学、生物化学等知识和技术应用于植物的改良和利用。

在植物生物技术领域,转基因技术是一项重要的研究内容。

通过转基因技术,科学家能够向植物中导入外源基因,使植物获得特定的性状或功能。

例如,转基因植物能够提高农作物对虫害、病害的抵抗力,提高农作物的产量和品质。

四、植物次生代谢产物植物次生代谢产物是植物在生长过程中产生的不参与基本生长发育的化合物。

这些化合物具有多样的结构和功能,广泛应用于医药、农业、食品等领域。

植物次生代谢产物的研究对开发新药物、改良农作物品质具有重要意义。

近年来,通过转录组学和代谢组学等技术手段,多个植物次生代谢产物的合成途径和调控网络被阐明,为植物次生代谢研究提供了新的方法和思路。

综上所述,植物科学与技术领域涵盖了植物基因组学、植物生理学、植物生物技术等多个研究方向。

通过对这些方向的综述,我们不仅能够了解该领域的研究进展和成果,还可以为后续的植物科学研究提供参考和启发。

转基因技术常用技术综述43209323 葛增乐转基因技术是将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为转基因技术(Transgenic technology)。

人们常说的"遗传工程"、"基因工程"、"遗传转化"均为转基因的同义词。

经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为"遗传修饰过的生物体"(Genetically modified organism,简称GMO)。

Genetically Modified——转基因,简称GM。

是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质。

利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。

也可以利用其它生物体培育出期望的生物制品,用于医药、食品等方面。

1974年,波兰遗传学家斯吉巴尔斯基(Waclaw Szybalski)称基因重组技术为合成生物学概念,1978年,诺贝尔生理学或医学奖颁给发现DNA限制酶的纳森斯(Daniel Nathans)、亚伯(Werner Arber)与史密斯(Hamilton Smith)时,斯吉巴尔斯基在《基因》期刊中写道:限制酶将带领我们进入合成生物学的新时代。

转基因技术,包括外源基因的克隆、表达载体、受体细胞,以及转基因途径等,外源基因的人工合成技术、基因调控网络的人工设计发展,导致了21世纪的转基因技术将走向转基因系统生物技术- 2000年国际上重新提出合成生物学概念,并定义为基于系统生物学原理的基因工程与转基因技术。

从那时候起,转基因技术就被广泛地应用于动物,植物以及微生物方面的研究,并且,随着研究的深入,在这方面的方法也不断地得到改善和提高。

经过这些年的快速发展,目前,动植物的转基因技术主要有以下的几个。

转基因技术研究综述摘要:转基因技术是21世纪生物技术发展的热点之一。

本文简要介绍了转基因技术及其应用情况,并对转基因技术的利、弊与发展前景做出了一定阐述。

关键词:转基因技术转基因动物转基因植物应用利弊关系前言转基因技术是生命科学前沿的重要领域之一。

自从人类耕种作物以来,我们的祖先就从未停止过对作物的遗传改良。

过去的几千年里农作物改良的方式主要是对自然突变产生的优良基因和重组体的选择和利用,通过随机和自然的方式来积累优良基因。

遗传学创立后近百年的动植物育种则是采用人工杂交的方法,进行优良基因的重组和外源基因的导入而实现遗传改良。

因此,可以认为转基因技术与传统技术是一脉相承的,其本质都是通过获得优良基因进行遗传改良。

但在基因转移的范围和效率上,转基因技术与传统育种技术有两点重要区别:第一,传统技术一般只能在生物种内个体间实现基因转移,而转基因技术所转移的基因则不受生物体间亲缘关系的限制。

第二,传统的杂交和选择技术一般是在生物个体水平上进行,操作对象是整个基因组,所转移的是大量的基因,不可能准确地对某个基因进行操作和选择,对后代的表现预见性较差。

而转基因技术所操作和转移的一般是经过明确定义的基因,功能清楚,后代表现可准确预期。

因此,转基因技术是对传统技术的发展和补充。

将两者紧密结合,可相得益彰,大大地提高动植物品种改良的效率。

转基因技术介绍转基因技术是指将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,从而使生物体的遗传性状发生改变的技术。

人们常说的“遗传工程”、“基因工程”、“遗传转化”均为转基因的同义词。

经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为“遗传修饰过的生物体”。

转基因技术可分为转基因植物技术与转基因动物技术两大分支:1、转基因植物技术转基因植物是指利用重组DNA技术将克隆的优良目的基因整合到植物的基因组中,并使其得以表达,从而获得的具有新的遗传性状的植物。

自1983 年世界第一例转基因植物——烟草问世以来,仅20多年的时间,转基因植物的研究和应用就已经得到了迅猛的发展,至今国际上已有30个国家批准数千例转基因植物进入田间试验,涉及的植物种类有50多种。

常见的转基因植物技术有:(1)农杆菌介导转化法。

农杆菌是普遍存在于土壤中的一种革兰氏阴性细菌,它能在自然条件下趋化性地感染大多数双子叶植物的受伤部位,并诱导产生冠瘿瘤或发状根。

根癌农杆菌和发根农杆菌的细胞中分别含有Ti质粒和Ri质粒,其上有一段T-DNA,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中。

因此,农杆菌是一种天然的植物遗传转化体系。

人们将目的基因插入到经过改造的T-DNA区,借助农杆菌的感染实现外源基因向植物细胞的转移与整合,然后通过细胞和组织培养技术,再生出转基因植株。

农杆菌介导法起初只被用于双子叶植物中,近年来,农杆菌介导转化在一些单子叶植物(尤其是水稻)中也得到了广泛应用。

(2)基因枪介导转化法。

利用火药爆炸或高压气体加速(这一加速设备被称为基因枪) ,将包裹了带目的基因的DNA溶液的高速微弹直接送入完整的植物组织和细胞中,然后通过细胞和组织培养技术,再生出植株,选出其中转基因阳性植株即为转基因植株。

与农杆菌转化相比,基因枪法转化的一个主要优点是不受受体植物范围的限制。

而且其载体质粒的构建也相对简单,因此也是目前转基因植物研究中应用较为广泛的一种方法。

(3)花粉管通道法。

在授粉后向子房注射含目的基因的DNA溶液,利用植物在开花、受精过程中形成的花粉管通道,将外源DNA导入受精卵细胞,并进一步地被整合到受体细胞的基因组中,随着受精卵的发育而成为带转基因的新个体。

该方法于20世纪80年代初期由我国学者周光宇提出,我国目前推广面积最大的转基因抗虫棉就是用花粉管通道法培育出来的。

该法的最大优点是不依赖组织培养人工再生植株,技术简单,不需要装备精良的实验室,常规育种工作者易于掌握。

(4)原生质体融合。

将不同物种的原生质体进行融合,可实现两种基因组的结合。

也可将一种细胞的细胞器,如线粒体或叶绿体与另一种细胞融合,此时,是一种细胞的细胞核处于两种细胞来源的细胞质中,这就形成了胞质杂种。

2、转基因动物技术转基因动物是指用实验导入的方法将外源基因在染色体基因内稳定整合并能稳定表达的一类动物。

1974年,Jaenisch应用显微注射法,在世界上首次成功地获得了SV40DNA转基因小鼠。

其后,Costantini将兔-珠蛋白基因注入小鼠的受精卵,使受精卵发育成小鼠,表达出了兔卜珠蛋白;Palmiter 等把大鼠的生长激素基因导入小鼠受精卵内,获得“超级”小鼠;Church获得了首例转基因牛。

到目前为止,人们已经成功地获得了转基因鼠、鸡、山羊、猪、绵羊、牛、蛙以及多种转基因鱼。

主要的转基因动物技术包括有:(1) 原核显微注射法,又称DNA显微注射法。

即通过显微操作仪将外源基因直接用注射器注入受精卵,利用外源基因整合到DNA中,发育成转基因动物。

其创始人是Jaenisch 和Mintz等。

此方法目前应用较为普遍,现在的转基因动物研究大都是在Palmiter等方法的基础上有所改进而进行的。

这种方法的特点是外源基因的导入整合效率较高,不需要载体,直接转移目的基因,目的基因的长度可达100Kb,它可以直接获得纯系,实验周期短。

但需要贵重精密仪器,技术操作较难,并且外源基因的整合位点和整合的拷贝数都无法控制,易造成宿主动物基因组的插入突变,引起相应的性状改变,重则致死。

(2)逆转录病毒载体法。

该方法是将目的基因重组到逆转录病毒载体上,制成高浓度的病毒颗粒,人为感染着床前或着床后的胚胎,也可以直接将胚胎与能释放逆转录病毒的单层培养细胞共孵育以达到感染的目的,通过病毒将外源目的基因插入整合到宿主基因组DNA 中去。

这种逆转录病毒被用重组DNA技术修饰后作为基因载体在应用中优于显微注射法之处在于:无需要重排,可在整合点整合转移基因的单个拷贝;将胚胎置于高浓度病毒容器中,或者与被感染的细胞体外共同培养,或显微注射鸡胚盘里,整合有逆转录病毒的DNA的胚胎率高。

缺点是:需要生产带有转基因的逆转录病毒;插入逆转录病毒的基因有一定的大小限度;所得转基因家畜的嵌合性很高,而需要广泛的杂交,以建立转基因系;转基因的表达问题尚未解决。

(3) 胚胎干细胞介导法。

将基因导入胚胎干细胞,然后将转基因的胚胎干细胞注射于动物囊胚后可参与宿主的胚胎构成,形成嵌合体,直至达到种系嵌合。

其优点是:在将胚胎干细胞植入胚胎前,可以在体外选择一个特殊的基因型,用外源DNA转染以后,胚胎干细胞可以被克隆,继而可以筛选含有整合外源DNA的细胞用于细胞融合,由此可以得到很多遗传上相同的转基因动物。

缺点就是许多嵌合体转基因动物生殖细胞内不含有转基因。

目前,胚胎干细胞介导法在小鼠上应用比较成熟,在大动物上应用较晚。

转基因技术应用转基因植物的研究主要在于:改进植物的品质,改变生长周期或花期等提高其经济价值或观赏价值;作为某些蛋白质和次生代谢产物的生物反应器,进行大规模生产;研究基因在植物个体发育中,以及正常生理代谢过程中的功能。

而转基因动物的应用前景主要在于:转基因动物是对多种生命现象本质深入了解的工具,如研究基因结构与功能的关系,细胞核与细胞质的相互关系,胚胎发育调控以及肿瘤等;可以用来建立多种疾病的动物模型,进而研究这些疾病的发病机理及治疗方法;由于转基因动物技术可以改造动物的基因组,使家畜、家禽的经济性状改良更加有效,如使生长速度加快、瘦肉率提高,肉质改善,饲料利用率提高,抗病力增强等。

对于动物遗传资源保护的意义更加深远,对挽救濒危物种是必不可少的;转基因动物可作为医用或食用蛋白的生物反应器。

自1996年首例转基因农作物产业化应用以来,全球转基因技术研究与产业应用快速发展。

发达国家纷纷把发展转基因技术作为抢占未来科技制高点和增强农业国际竞争力的战略重点,发展中国家也积极跟进,并呈现以下发展态势:一是品种培育速度加快。

随着生命科学、基因组学、信息学等学科的发展,转基因技术研究日新月异,研究手段、装备水平不断提高,基因克隆技术突飞猛进,一些新基因、新性状和新产品不断涌现。

品种培育呈代际特征,目前全球转基因生物新品种已从抗虫和抗除草剂等第一代产品,向改善营养品质和提高产量的第二代产品,以及工业、医药和生物反应器等第三代产品转变,多基因聚合的复合性状正成为转基因技术研究与应用的重点。

二是产业化应用规模迅速扩大。

截至2009年底,全球已有25个国家批准了24种转基因作物的商业化应用。

以转基因大豆、棉花、玉米、油菜为代表的转基因作物种植面积,由1996年的2550万亩发展到2009年的20亿亩,14年间增长了79倍。

美国仍然是最大的种植国,2009年种植面积9.6亿亩;其次是巴西,3.21亿亩;阿根廷,3.195亿亩;印度,1.26亿亩;加拿大,1.23亿亩;中国,5550万亩;巴拉圭,3300万亩;南非,3150万亩。

值得一提的是,2000年以来,美国先后批准了6个抗除草剂和药用转基因水稻、伊朗批准了1个转基因抗虫水稻商业化种植;加拿大、墨西哥、澳大利亚、哥伦比亚4国批准了转基因水稻进口,允许食用。

三是生态和经济效益十分显著。

1996至2007年,全球转基因作物的累计收益高达440亿美元,累计减少杀虫剂使用35.9万吨。

2008年,全球转基因产品市场价值达到75亿美元。

转基因技术的利与弊科学家发明转基因技术的初衷是想利用该技术造福人类,既可加快农作物和家畜品种的改良速度,提高人类食物的品质,又可以生产珍贵的药用蛋白,为患病者带来福音。

比如说,抗虫的转基因玉米不会被虫咬,可以让人们放心食用;将能产生人体疫苗的基因转入植物食品,人们就可以在食用食物的同时增加自身对疾病的抵抗力。

但是,人类对自然界的干预是否会造成潜在的尚不可能预知的危险?大量转基因生物会不会破坏生物多样性?转基因产品会不会对人类健康造成危害?一些科学家们开始担心对生物进行的“任意修改”,创造出的新型遗传基因和生物可能会危害到人类。

它们可能会对生态环境造成新的污染,即所谓的遗传基因污染,而这种新的污染源很难被消除。

还有,转基因农作物和以此为原材料制造的转基因食品对人体的影响也尚未有定论。

目前,国内外学者对转基因技术的负面影响也作了大量研究,出现了许多相关报道,如英国的权威科学杂志《自然》刊登了美国康奈尔大学副教授约翰·罗西的一篇论文,引起世界震惊。

论文指出,研究人员在实验室里把抗虫害转基因玉米“BT玉米”的花粉撒在苦苣菜叶上,然后让蝴蝶幼虫啃食这些菜叶。

4天之后,有44%的幼虫死亡,活着的幼虫身体较小,并且没有精神。

而另一组幼虫啃食撒有普通玉米花粉的菜叶,就没有出现死亡率高或发育不良的现象。