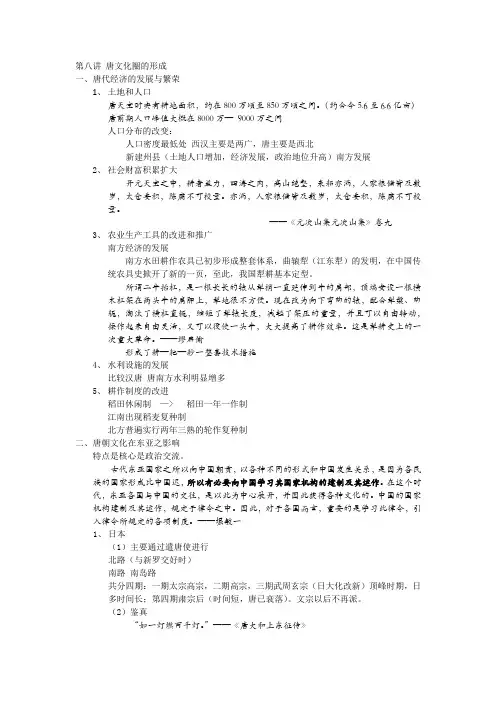

第十三讲唐文化圈的形成

- 格式:ppt

- 大小:3.42 MB

- 文档页数:103

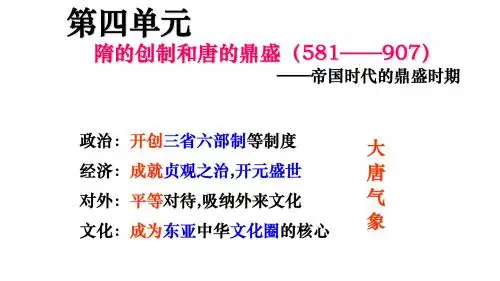

魏晋南北朝至隋唐时期的文化成就讲义复习目标通过了解三国两晋南北朝和隋唐时期社会发展,认识这一时期思想文化领域的新成就。

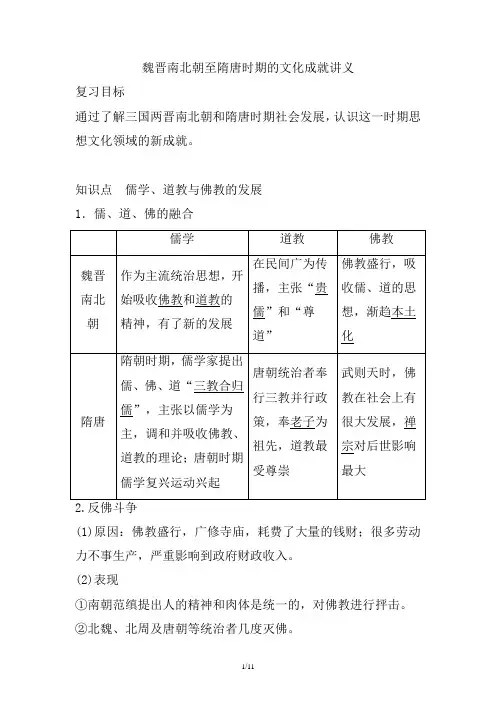

知识点儒学、道教与佛教的发展1.儒、道、佛的融合儒学道教佛教魏晋南北朝作为主流统治思想,开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”佛教盛行,吸收儒、道的思想,渐趋本土化隋唐隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;唐朝时期儒学复兴运动兴起唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇武则天时,佛教在社会上有很大发展,禅宗对后世影响最大(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量的钱财;很多劳动力不事生产,严重影响到政府财政收入。

(2)表现①南朝范缜提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

②北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛。

(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

3.儒学复兴运动(1)原因:佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战。

(2)目的:维护封建统治。

(3)内容:用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

知识点文学艺术魏晋南北朝隋唐文学先后出现了以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等文学形式唐朝诗歌创作进入黄金时代。

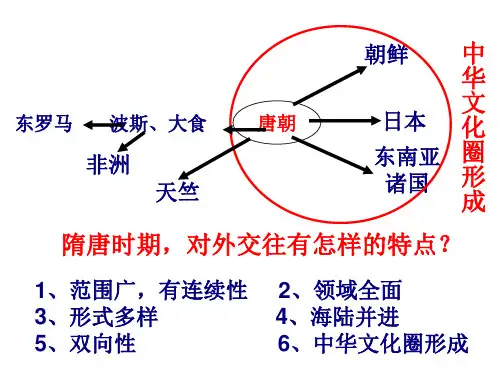

李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高成就,他们分别被誉为“诗仙”和“诗圣”书法(1)隶书、草书、行书和楷书等各种书体均已完备(2)东晋王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”(1)书法艺术融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格(2)颜真卿的颜体和柳公权的柳体最为有名绘画东晋开始出现专职画家,以顾恺之为代表,提出“以形写神”,其代表作有《女史(1)题材广泛,风格多样(2)宗教画生活气息浓厚,人物画注重表现人的形箴图》和《洛神赋图》态,山水、花鸟也成为绘画主题(3)唐朝的吴道子被尊为“画圣”石窟艺术山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库知识点科技时间类别成就魏晋南北朝数学南朝祖冲之精确地算出圆周率是在3.141 5926~3.141 592 7之间农学北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书地理西晋地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法隋唐时期建筑隋朝的李春设计并主持建造的赵州桥,是世界上现存最古老的石拱桥印刷术唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍火药(1)唐中期的书籍记载了火药的配方(2)唐末,火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器天文唐朝天文学家僧一行,测算出了地球子午线长度学医学(1)孙思邈完成医学名著《千金方》,全面总结历代和当时的医药学成果,且有许多创新(2)唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典知识点中外文化交流1.中外佛教文化交流方式影响中国与印度、中亚之间(1)从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文(2)东晋的法显到天竺收集了大批梵文经典(3)唐朝的玄奘到天竺取经,成为公认的佛学大师伴随佛教东传而来的异域文化对中国产生了深远影响中日和中朝之间(1)唐朝高僧鉴真六次东渡到日本传授佛法(2)日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧对日本等周边国家的文化发展有着重要贡献(1)唐都城长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

唐文化1、唐朝文化巨大的生命力的原因:A、把前此四百年混乱的历史中的各种文化统一起来;B、对各种各样的外来文化和少数民族文化兼容并蓄。

2、唐文化的主要特点和原因唐朝时期,中华文化灿烂辉煌,光照四邻,呈现出全面繁荣的景象。

原因——1)国家统一,经济繁荣,为文化的繁荣奠定了雄厚的物质基础。

2)唐朝统治者推行开明、兼容的文化政策,为文化的发展创造了有力条件。

3)唐朝统治者实行民族和睦、友好的民族政策,加强了各民族之间的交往,在文化上相互交流、融合,为中华文化增添了刚劲、豪放、热烈、活泼的文化色彩。

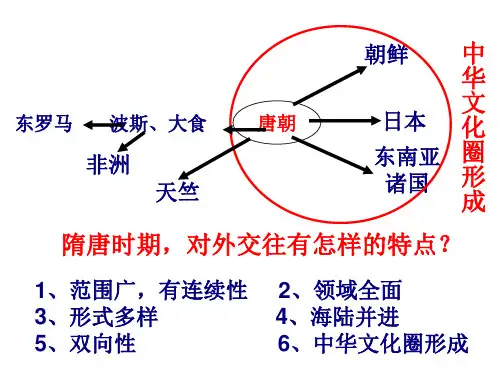

4)中国和亚洲、欧洲以致非洲都有频繁的往来,交往领域全面、范围广且具有连续性,得以吸收外来的优秀文化成分。

唐文化的影响——唐朝在对外交往过程中,一方面把国外先进的文化输入到国内,另一方面将国内先进的文化输入到国外,促进了世界其他地区的发展,对世界历史的发展有着深远的影响。

唐文化圈的形成1、所谓文化圈,指的是由主要文化特质相同或相近,在功能上相互关联的多个文化丛相连接所构成的有机文化体系。

2、中华文化圈的基本要素为汉字、儒教、中国式律令、中国化佛教。

3、唐文化圈形成的原因——(要区别这和唐文化繁荣的原因)(1)公元八世纪前后朝鲜半岛与日本列岛先后形成了较为强大的中央集权的国家,其社会文化系统需要并足以承受中国文化。

而八世纪前后正是唐帝国的极盛时期,中华文化在这一阶段臻于成熟与完备,文化输出流更为强大。

故唐帝国与日本、朝鲜半岛的文化交流极其繁多。

(2)公元七八世纪是我国历史上对外经济、文化交流的黄金时代。

唐代中国是亚洲政治、经济和文化交流的中心,在当时的世界上享有很高的声誉,唐朝与各国使者学者往来交流密切。

(3)唐代的对外交通相当发达。

交通的发达,商业贸易的频繁,使唐朝西北的敦煌、凉州(今甘肃武威)、兰州、高昌,东南的广州、泉州、扬州,以及西京长安、东都洛阳成为对外商业贸易的重要城市。

广泛的对外交流不仅是中古时代中国人的视野大为开阔,而且也使中世纪的世界由衷地倾慕灿烂的中国古代文明。

唐朝文化繁荣的原因和发展趋势分析唐朝是中国历史上最辉煌的时期之一,其文化更是达到了顶峰,至今仍然被人们所推崇。

那么唐朝文化为何繁荣起来呢?又是如何发展的呢?下面我们就来分析一下。

一、唐朝文化繁荣的原因1. 科举制度的推行唐朝自开皇年间开始实行科举制度,之后不断完善,终成完整的科举制度。

这个制度的出现,让更多的人有了接受教育、考取功名的机会,成为了唐朝文化繁荣的重要根源。

科举制度的推行,开拓了知识分子的招募渠道,也促进了知识分子对文化的热爱和不断追求。

2. 文人墨客的热情投入唐朝有许多杰出的文人墨客,如王勃、杨炯、孟郊等人,他们的出现极大地推动了唐朝文化的发展。

这些文人墨客热爱文化艺术,不断地创造出新的理论、新的技艺和崭新的作品,他们的成就和精神,也为后代的文艺事业提供了源源不断的灵感和支持。

3. 经济繁荣的推动唐朝时期的经济繁荣是文化繁荣的必要条件。

唐朝经济的快速发展,为文化的繁荣提供了充足的物质保障。

唐朝时期,商业繁荣,城市发展,许多文化艺术机构应运而生,如唐代的贡院、书院、寺庙、图书馆、剧院等等。

城市的繁荣,也促进了文化思想的交融,为唐朝文化的繁荣奠定了基础。

二、唐朝文化的发展趋势1. 文学之风:诗、散文兴盛唐朝文学创作达到空前的高峰,尤其是在诗歌和散文方面,成就尤为显著。

唐代的诗歌体裁丰富多彩,代表作品有王之涣的《登鹳雀楼》、李白的《将进酒》、杜甫的《三吏》等等。

唐代的散文,也非常兴盛,代表作品有韩愈的《师说》、刘禹锡的《陋室铭》等等。

唐代的文学创作成就如此辉煌,早已成为中华民族文化宝库不可磨灭的一页。

2. 美术之风:中国画艺术进入高端时代唐朝时期,绘画艺术取得了很大的进步,成就尤为显著。

唐代的绘画大师有王维、张旭、张僧繇等等。

唐代的画家,大都擅长中国画,这也开创了中国画艺术的新时代。

古人所说的“风流画派”,指的就是唐代的画家群体。

唐代的中国画艺术,以其独特的线条和墨色表现手法,成为中国绘画艺术的高峰和象征。

《早期中国:中国文化圈的形成和发展》读书记录目录一、内容综述 (2)1.1 书籍简介 (3)1.2 研究背景与意义 (4)二、早期中国的地理与政治环境 (5)2.1 中国早期的地理范围 (6)2.2 政治制度的初步形成 (7)三、中国文化圈的形成 (8)3.1 中原文化的起源与发展 (9)3.2 四周地区的文化交融 (11)3.3 诸子百家的发展与传播 (12)四、儒家思想的形成与传播 (14)4.1 儒家思想的起源 (15)4.2 儒家经典的形成与流传 (16)4.3 儒家思想对后世的影响 (18)五、道家思想的发展 (20)5.1 道家思想的起源 (21)5.2 道教的形成与发展 (23)5.3 道家思想与其他学派的交流 (24)六、佛教在中国的传播与发展 (25)6.1 佛教的传入与中国化 (27)6.2 佛教各学派的发展 (28)6.3 佛教对中国文化的影响 (30)七、早期中国文化圈的互动与影响 (31)7.1 中国与周边国家的文化交流 (32)7.2 中国文化圈对周边国家的影响 (33)7.3 早期中国文化圈内部的互动 (35)八、结论 (36)8.1 早期中国文化圈的形成与发展总结 (37)8.2 对后世文化发展的影响 (39)一、内容综述在阅读《早期中国:中国文化圈的形成和发展》这本书的过程中,我被其对中国文化圈形成和发展的深刻剖析所吸引。

作者详细阐述了从远古时期到秦汉统一,中国文化的形成、传播和影响力如何逐渐扩大,形成了独具特色的文化圈。

书中首先介绍了中国古代社会的地理环境和文化背景,指出黄河流域的肥沃土地和温和气候为农耕文明的发展提供了良好条件,也塑造了中华民族的独特文化性格。

作者深入探讨了中国文化圈的形成过程,重点分析了儒家思想、道家思想、法家思想等主要文化流派的形成和发展,以及它们在不同历史时期的地位和作用。

作者还详细论述了中国文化圈与周边地区的文化交流,如佛教的传入和道教的外传,展示了中国文化的开放性和包容性。

单元过关检测卷一(时间:100分钟分值:100分)一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.梭伦原是一个破产的贵族,后来又以经商起家。

在他遗留下来的短诗里,曾经这样写道:“财货唯吾愿,宁轻不义财。

”这表明()A.梭伦妄图恢复旧秩序B.梭伦反对工商业发展C.梭伦改革前商业已有发展D.梭伦信奉重义轻利思想解析:本题考查梭伦改革的相关内容。

解题的关键是“财货唯吾愿,宁轻不义财。

”随着工商业的发展,面对贵族与平民的矛盾,梭伦不会维持旧的统治秩序,也不反对工商业的发展;梭伦主张合理致富,并非儒家的重义轻利。

故答案为C。

答案:C2.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯认为:“梭伦采取的减轻社会痛苦的措施是简单而又严厉的。

”以下措施中能充分说明梭伦对旧贵族“严厉”的是()①颁布“解负令" ②实行财产等级制度③设立“四百人会议”④设立公民法庭⑤鼓励发展农工商业A.①②③④ B.①②③⑤C.①②④⑤D.①②③④⑤解析:梭伦改革对旧贵族的“严厉”是指在经济、政治方面采取了削弱旧贵族权力的措施,⑤主要是为了扩大下层平民的就业机会,壮大雅典城邦的实力,不符合题意。

答案:A3.梭伦改革后国家最高权力机关和司法机关是( )A.中央议事会、公民法庭B.长老会议、公民大会C.公民大会、公民法庭 D.公民大会、长老会议解析:梭伦改革恢复公民大会作为国家最高权力机关,同时设立公民法庭作为最高司法机关,行使独立的司法权。

答案:C4.“伯里克利改革的一项重要内容是限制取得雅典公民的身份。

公元前451年规定,只有父母双方皆为雅典公民者才能获得公民权。

"对此理解正确的是()A.体现了雅典民主的狭隘性B.体现了雅典民主的广泛性C.确保了雅典居民的民主权利D.促进了雅典民主制度的完善解析:本题主要考查学生的理解能力.严格限制雅典公民身份的取得,是在排斥外邦人和奴隶,是确保雅典公民(而非居民)的政治权利,使民主只在狭小的公民集体范围内运作,这是其狭隘性的体现,A项正确.答案:A5.下列最能防止政治野心家颠覆民主政权的措施是( )A.战神山议事会B.比例代表选举法C.陶片放逐法D.抽签选举制解析:陶片放逐法是以民主方式反对民主敌人的有效方法,可以防止政治野心家颠覆民主政权,确保民主政权长期存在。

唐代长安教育与东亚唐文化圈的形成唐代是中国历史上一个极其繁盛的时代,其高度发达的文明为东亚邻国所景仰和向往。

于是这些国家积极利用与唐邻近的地理位置和唐统治者兼容开放的外交政策,跟唐朝频繁地开展文化交流,考察和吸取唐文化。

教育是传播文化的重要途径。

标签:唐朝;长安教育;唐文化圈唐代(618-907年)是中国封建社会的鼎盛时代,作为大一统帝国,唐朝社会繁荣,文化昌达,再加上其兼容开放的外交政策,使得世界上有许多国家同中国进行交往,把中国古代的对外文化交流推向了高潮。

教育是传播文化的重要途径。

长安作为唐朝的国都,教育事业极为发达,学校种类之齐全,生徒之众多,等级之森严,学习内容之丰富,为前代所无法比拟。

当时,在长安国子监里有许多国家派来深造的留学生,在寺庙里有众多来中国求法的学问僧,可谓”万方辐辏,盛况空前”。

①在这些留学生和学问僧中,以东亚邻国的新罗人和日本人最多。

这些留学生和学问僧学成回国后,带回大量汉文典籍,并不遗余力地宣传中国文化,使他们国家的文字、思想观念、宗教信仰都基本上模仿唐朝。

这样,在7-9世纪时,东亚地区②逐渐形成了一个”唐文化圈”。

“东亚唐文化圈”,就是以唐朝为中心,包括朝鲜半岛和日本在内的文化体系。

汉字、儒学是这个文化圈的共同特点。

东亚唐文化圈的形成,是东亚邻国同唐朝进行文化交流的结果。

一、以汉字为基础,创制本国文字汉字是世界上最古老的文字之一,是中华文明的结晶和标志。

汉字在唐以前就传入朝鲜半岛和日本,被他们吸收和运用。

到我国唐朝时期,他们才有了自己的文字。

在唐代,长安国子监下设书学,专门教习汉字,并开设书法课程。

新罗、日本的一部分留学生在长安学习唐文化的同时,也精心研究汉字,他们回国后在汉字的基础上创制了本国文字,对他们国家的文化教育事业产生了深远的影响。

6世纪末时,新罗就发明了利用汉字的音和义来标记新罗语言的”乡札标记法”。

但是,汉字毕竟不是本国文字,用异国文字来表达本民族的语言,使用起来有诸多不便,以致”学书者患其旨趣之难晓,治狱者病其曲折之难通。

2013中考历史备考:中华文化圈的形成暑假过后,新初三生们迎来了初中最重要的一年——初三。

为方便2013年中考考生及家长查询相关信息,中考频道特别搜集汇总了中考历史知识点以供参考:南开大学李喜所:“中华文化圈”的时空解读作者:李喜所所谓“文化圈”,是指某一大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。

也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。

人们习惯上讲的西方基督教文化圈、中东伊斯兰教文化圈以及印度文化圈等,就是这个意思。

中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。

这个文化圈的共同特点是:(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。

这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

日本对中国文化的学习和发展日本民族非常善于学习外国文化。

面对博大精深的中华文化,从魏晋南北朝开始,日本就不断从中国取经。

公元285年,《千字文》、《论语》等文化典籍的输入日本,使日本出现了文字。

此后,即通过多种渠道,输入儒学,请专家讲授中国文化。

至隋唐达到了高潮。

公元600年,日本首次派遣隋使到中国,实地考察研究中国文化。

接着日本圣德太子仿效中国进行了“推古朝改革”,初步确立了中华式的社会体制。

公元645年,日本又推出全面引进和效仿唐朝文物典章制度的“大化革新”,同时19次派遣唐使到中国学习。

有的遣唐使为了深入研修中国典籍,可以留下来学习三五年不等,人们习惯上称他们是“留学生”。

中国的留学生一词即由此产生,一直沿用到了今天。

到了奈良时期,加大了引进中国文化的力度,中国的文学、艺术、绘画、建筑、医学、科技、生活习俗等都涌进了日本。