脊髓损伤并发症的预防和处理

- 格式:ppt

- 大小:161.00 KB

- 文档页数:87

第四节脊髓损伤处理原则脊髓损伤的基本处理原则是抢救生命,预防及减少脊髓功能丧失,预防及治疗并发症,应用各种方法(医学、康复工程、教育)最大限度地利用所有的残存功能(包括自主、反射功能),以便尽可能地在较短时间内使患者重新开始自立的、创造性的生活,重返社会,即全面康复。

一、脊髓损伤医疗处理原则脊髓损伤的基本处理原则是由脊髓损伤的临床特性所确定的。

首先,脊髓损伤是一种严重的损伤,C4以上的高位脊髓损伤现场死亡率极高。

C4以下的脊髓损伤本身不会致命,但约有50%的脊髓损伤患者合并有颅脑、胸部、腹部或四肢的损伤。

即使在发达国家,约有37%的脊髓损伤患者死于入院之前,其中大多数死因为严重的复合伤。

因此,抢救患者生命是第一位的。

同时,完全性脊髓损伤至今尚无有效的治疗方法,因此在急救治疗过程中,预防和减少脊髓功能的丧失是极为重要的,任何造成脊髓损伤加重的治疗都应避免。

由于完全性脊髓损伤难以恢复,不完全损伤也可因不能完全恢复而造成患者有不同程度的功能障碍。

因此,利用各种方法对患者进行康复,是脊髓损伤从急性期至后期治疗的主要工作任务。

(一)急救处理原则急救阶段的处理对脊髓损伤患者来说是至关重要的。

(1)急救措施的正确、及时与否在一定程度上,影响着患者的预后或者终生的残疾程度;(2)外科手术或其他诊治手段也很重要。

不完全脊髓损伤的患者可因急救处理不当,而成为完全脊髓损伤,失去脊髓功能恢复的可能。

一个完全脊髓损伤患者可因急救处理不当,造成脊髓损伤水平升高。

特别对于颈脊髓损伤的患者来说,升高一个颈脊髓节段意味着患者的康复目标明显降低和残疾程度的明显加重。

1、院前急救院前急救室从受伤起止入院时止,患者在受伤现场及转运至医院过程中的诊疗救治。

院前急救是脊髓损伤急救的关节阶段。

(1)初步诊断:确定有无脊柱、脊髓损伤和致命性符合损伤的可能。

通过对受伤现场的观察及受伤机制的分析,可有助于作出判断。

初步诊断的第二步是现场体格检查,应当迅速、准确,有重点、有顺序的检查记录。

介入治疗的“忧患”意识:脊髓损伤的认识及防治微创的介入治疗比外科手术创伤小、并发症少,但介入治疗也带来截瘫、肝功能衰竭等严重并发症。

其中,异位栓塞是介入栓塞术特有的并发症,脊髓栓塞所致截瘫是非常罕见的严重并发症,其发生率为1.9% ~ 4%。

介入科医生应当有这种“忧患”意识,正确认识脊髓损伤的机制,预防为主,尽早治疗,尽量避免截瘫发生,对医患者双方都意义重大。

脊髓供血动脉脊髓供血动脉包括来自椎动脉的脊髓前、后动脉和发自躯干节段性动脉的根动脉。

脊髓前、后动脉脊髓前动脉来自前根髓动脉,分升支和降支,沿脊髓前正中裂下行,发出一系列的沟连合动脉(中央沟动脉),供应脊髓横断面前2/3,这些动脉的终末支,尤其是上胸段较细小,容易发生缺血。

脊髓后动脉来自软脊膜后根动脉,供应脊髓横断面后1/3,左右各一根,沿脊髓后外侧沟下行,分支间吻合较好,较少发生缺血性病变。

脊髓前、后动脉起始部很细小,下行中随着根动脉(约8-12条)加入而逐渐增粗,称为脊髓的营养血管,是脊髓血供的主要来源。

节段性动脉上段颈髓由椎动脉颅内段分出的脊髓前、后动脉供血,下段颈髓由椎动脉颅外段、颈深动脉和颈升动脉等供应;胸腰段脊髓自上而下由肋间动脉、腰动脉和髂腰动脉供应;骶尾段脊髓由骶外侧动脉供应,偶有骶正中动脉甚至闭孔动脉的分支加入。

节段性动脉的后分支发出脊髓支进入相应椎间孔,称为根动脉(根髓动脉),左右共31对。

进入椎管后分成前根髓和后根髓动脉,分别与脊髓前动脉和脊髓后动脉吻合,构成脊髓的冠状动脉环,加强其节段的血供。

根动脉与脊髓动脉常常呈Y形吻合,造影呈“发夹状”,由上行的前根髓动脉与下行的脊髓前动脉降支构成。

前根髓动脉6-8支,后根髓动脉7-15支,其中前根髓动脉最大分支称为Adamkiewicz动脉,又称根最大动脉、根髓大动脉,91%起自胸8至腰1,营养胸7以下脊髓。

72%Adamkiewicz动脉发自左侧肋间动脉和左侧腰动脉,28%Adamkiewicz动脉源自右侧肋间动脉和右腰动脉。

颈脊髓损伤病人常见并发症及护理随着交通和建设事业迅猛发展,由于意外导致的颈脊髓损伤病例数量不断增加,急性颈脊髓损伤的早期死亡率为 5.92%。

在病程过程中,并发症的预防与护理至关重要,对于维持生命、促进康复、提高生活质量、减轻社会压力都具有重要的现实意义。

l颈椎损伤的手术治疗手术治疗是目前处理颈脊髓损伤最有效、确切的方法。

目的在于:使颈椎恢复解剖位置并永久稳定;解除脊髓压迫。

减轻脊髓水肿及继发性损害;避免脊髓进一步受损。

1.1手术时机损伤后长期卧床可增加各种并发症发生的风险。

文献报道早期手术可减少患者ICU停留时间和损伤后并发症的发生,提高神经恢复的效果。

符合手术指征者应尽早手术。

1.2 手术方法前路手术:主要指征是椎体前部损伤,包括压缩型骨折、屈曲型骨折、爆裂型骨折、椎间盘破裂以及前纵韧带过伸性损伤。

后路手术:主要指征是椎体后前部损伤,包括合并椎间盘突出的单侧或双侧关节突交锁、棘上和棘间韧带以及关节囊与黄韧带断裂。

2并发症护理1呼吸系统并发症2.1-1呼吸道感染是颈脊髓损伤早期死亡原因之一。

下颈脊髓损伤肋间肌麻痹,上颈脊髓损伤全呼吸肌麻痹.患者可出现无自主呼吸,很快死亡。

下颈脊髓损伤后,可因脊髓上升性水肿导致全呼吸肌麻痹,咳嗽反射被抑制,尤其是有吸烟史的患者,呼吸道分泌物不易排出.容易引起肺感染。

鼓励并指导帮助咳嗽、排痰。

嘱患者行腹式呼吸,先深呼吸5—6次,于深吸气末屏气,继而咳嗽,连续咳嗽数次,使痰到咽部附近。

再用力咳嗽将痰排出口。

根据排除气道异物腹部冲击法的原理,应用在排痰护理中,并与常规排痰法进行比较,效果好。

对于高位截瘫而呼吸肌麻痹的患者,咳嗽无效由护士给予吸痰并常规给予静脉化痰药物。

2.1.2颈部血肿颈前路手术后48 h .尤其是在12 h内,除严密观察生命体征外.应密切注意颈部外形是否肿胀.引流管是否通畅和引流量,有无呼吸异常,认真听取患者主诉,严密观察,警惕血肿压迫气管引起窒息。

脊髓损伤患者常见的并发症呼吸道感染和呼吸衰竭这是颈椎损伤患者严重的并发症,人体有胸式和腹式两种呼吸,第3、4、5颈椎组成支配腹式呼吸的膈神经,而第4颈椎是最主要的成分,而在第四颈椎损伤后,腹式呼吸是否存在决定了患者是否能存活。

而第1、2颈椎损伤后患者往往是当场死亡。

在第4、5颈椎以下的损伤,也会引起患者呼吸功能的障碍。

呼吸道的阻力增加,呼吸道分泌物不易排除,就很容易形成坠积性肺炎,一周后就会引发呼吸道感染,必要时要做气管插管或是器官切开。

一般气管切开的适应症有以下几条:1、患者是上颈椎损伤,患者的呼吸受到严重影响,甚至危及生命时;2、出现呼吸衰竭时;3、呼吸道内的分泌物不易排除时;4、已经出现窒息现象时;褥疮脊髓损伤患者由于受伤后长期卧床,骨隆起部位的皮肤就会长期的受压,限制皮肤正常的血液循环,使皮肤缺血,出现坏死,就是褥疮。

最常见的部位肩胛骨部、骶骨部、股骨大粗隆和足跟等部位。

常见的褥疮分为四期:第一期:又称淤血红润期,皮肤出现红、肿、热麻木或是触疼,这时症状最轻,应该积极的采取措施,防止症状的发展;第二期:又称炎性浸润期,此时皮肤红肿现象加重,皮肤会变为紫色,还会出现小水泡,如不及时处理,极易出现溃烂,此时应该重点保护皮肤,要避免创面感染;第三期:又称溃疡期,此时皮肤的血液循环严重受阻,组织出现缺血缺氧,患者皮肤的浅层组织已经感染,有脓液流出,形成溃疡,严重者组织坏死而且发黑,脓性分泌物增多,而且有臭味。

如不及时采取措施,感染面会向四周及深部扩展,到达骨骼,甚至会引起败血症。

预防褥疮发生的护理措施有:1、保持患者床褥的平整柔软,也可选用气垫;2、要保持患者皮肤的干燥和洁净,做好定时翻身、扣背的护理,无论白天和晚上;3、对患者骨隆突部位的皮肤,用50%的酒精擦浴,增加受压皮肤的血液循环;泌尿系感染和结石脊髓损伤后括约肌的功能丧失,患者因尿储留而长期留置尿管,很容易发生泌尿系的感染和结石,男性患者还有可能发生副睾丸炎。

脊髓损伤常见并发症及预防一、疼痛绝大部分脊髓损伤患者在损伤平面以下均有不同程度的感觉异常,部分感觉异常可以表现为疼痛,公认的统计是:1/3〜1/2脊髓损伤患者有疼痛,其中10 %〜20%达到严重程度并影响日常生活,5%最严重者需要手术治疗。

临床多数情况下医生们称之为“中枢性疼痛”,有的将截瘫以下部分的疼痛称之为“幻痛”。

预防性措施:感染、褥疮、痉挛、膀胱和肠道问题、急剧温度变化、吸烟、情绪波动等因素都可诱发疼痛,所以应积极避免或处理这些因素。

保持良好的营养及卫生状态,正确地处理骨折和软组织损伤、适当的关节活动,以及正确的体位,都有助于避免疼痛的发生或治疗。

适当的运动可以预防肩袖损伤和肩周炎的发生。

二、痉挛脊髓损伤在受伤后数周即可出现肌肉紧张(医学中称之为“痉挛”)。

痉挛可出现在肢体整体或局部,亦可出现在胸、背、腹部肌肉。

在对痉挛的治疗之前,需要明确治疗的必要性,并非所有的肌痉挛都需要治疗。

有的痉挛对患者是有利的,比如:股四头肌痉挛有助于患者的站立和行走,下肢肌痉挛有助于防止直立性低血压,四肢痉挛有助于防止深静脉血拴的形成。

但严重的肌痉挛对运动功能造成严重障碍,缓解肌痉挛可明显地提高活动能力。

需要指出的是:有时缓解肌痉挛的目的主要是减轻不适、便于护理和保健,这时的肌痉挛解除并不意味着功能恢复。

治疗和护理手段有以下几个方面:(1)解除诱因:在治疗痉挛之前,尽量解除增加痉挛的各种诱因,如:尿路感染、褥疮、骨折、嵌甲等。

解除诱因后,痉挛往往会明显减轻。

(2)冷疗或热疗:可使肌痉挛一过行放松,也可缓解疼痛。

(3)水疗:温水浸浴有利于缓解肌痉挛,温度宜在27〜30 度;。

(4)主动运动:作痉挛肌的拮抗肌适度的主动运动,对肌痉挛有交替性抑制作用。

(5)被动运动与按摩:深入而持久的肌肉按摩,或温和地被动牵张痉挛肌,可降低肌张力,有利于系统康复训练。

(6)肌电生物反馈:利用松弛性肌电生物反馈可以有助于放松痉挛肌。

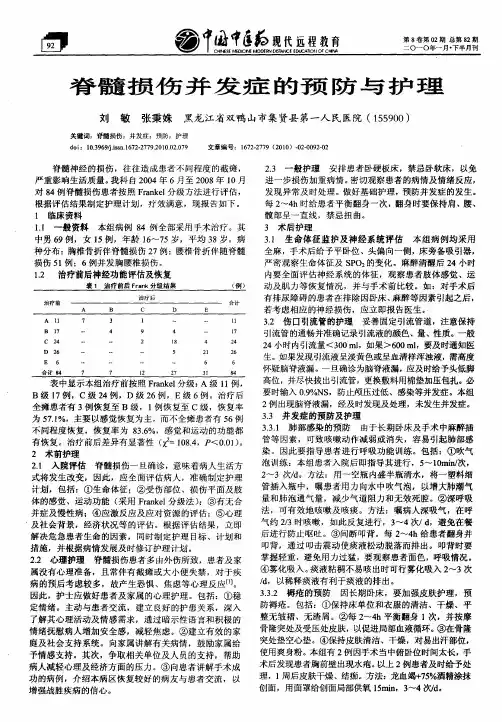

脊髓损伤主要是因直接暴力(砸伤、摔伤、刺伤、枪伤等)造成脊柱过度屈曲骨折、脱位伤及脊神经,其次是因脊髓感染、变性、肿瘤侵及脊髓。

因损伤水平和程度差异,可见损伤水平以下躯干、肢体、皮肤感觉、运动反射完全消失、大小便失禁等症状。

脊髓损伤多造成严重瘫痪致残,胸、腰髓损伤引起双下肢和躯干的全部,部分瘫痪称截瘫,颈髓c4以上损伤上肢受累则称四肢瘫。

对外伤性脊髓损伤病人应积极抢救、正确搬运,合理治疗、周密护理、早期锻炼,不仅能预防并发症,还能促进肢体并节残存功能的恢复和重建。

1、外伤性脊髓损伤的早期处理(1)现场急救:对脊髓损伤的急症病人现伤急救时,要注意防止脊髓损伤加重。

搬动病人前首先检查肢体活动及感觉有否异常,如无异常,可使头颈部固定位置下移动病人,平卧位拉于硬板上,头颈部两侧加垫避免摆动,如检查有神经症状,则纵轴方向轻轻牵引头颈,固定好移至硬板上,迅速转送医院。

由此可见,有专门训练的急救护送人员对伤后病人预后是很重要的。

(2)尽早解除脊髓压迫症状:为脊髓恢复提供条件,如整复脊柱骨折、脱位,脊柱姿式的固定。

对于脊髓横断完全性损伤病人,在24小时内给予停止损伤病理变化的处理,如脊髓切开、局部冷冻、高压氧、药物应用等都可以改变脊髓损伤后继发变化,利于截瘫的部分恢复。

2、预防、治疗并发症截瘫尤其是颈脊髓损伤的高位截瘫病人,由于早期治疗护理不当,可发生多系统并发症,如呼吸系统的感染,运动系统肌肉的挛缩,关节变形,泌尿系统的感染,血栓的形成,皮肤压疮等。

这些并发症即是病人死亡的原因,也是影响脊髓损伤后病人康复的主要因素。

因此要积极预防并发症,一旦发现并发症及早治疗才能使康复计划顺利完成。

(1)尿路感染:脊髓损伤或脊髓横断时引起脊髓休克,运动反射受到抑制膀胱松弛,出现充盈性尿失禁。

此期病人因排尿力不足,致大量残留尿。

而长期留置导尿也是造成膀胱上行感染的因素。

为了使截瘫病人排尿功能得到恢复,护理人员要对病人进行排尿训练,外力压迫逼尿时要正确应用腹压,以免因膀胱过度充盈下加压引丐肾盂积水及逆行感染。