抗菌药物概论(常用抗真菌药)

- 格式:pdf

- 大小:3.77 MB

- 文档页数:47

抗菌药物的基本概念与分类抗菌药物是指可以抑制或杀灭病原微生物的药物,被广泛应用于治疗感染性疾病。

随着微生物的不断演变和耐药性的出现,对抗菌药物的研究与开发愈发重要。

本文将介绍抗菌药物的基本概念和分类,并对其作用机制和临床应用进行探讨。

一、抗菌药物的基本概念抗菌药物是指能够抑制或杀灭细菌、真菌、病毒等微生物的化学物质。

它们通过靶向微生物细胞的关键结构或代谢途径,干扰其正常生理功能,从而达到治疗感染性疾病的目的。

抗菌药物广泛应用于临床实践中,帮助人类战胜各种感染病。

二、抗菌药物的分类根据抗菌药物对微生物的作用方式和抗菌谱,可以将其分为以下几类:1. 抗生素抗生素是指由微生物代谢产生的具有抑制或杀灭其他微生物能力的化合物。

根据来源和结构,抗生素可分为青霉素、大环内酯类、四环素类、氨基糖苷类等。

抗生素在临床应用广泛,但由于长期滥用和不当应用,导致许多细菌产生耐药性。

2. 抗真菌药物抗真菌药物主要用于治疗真菌感染。

它们可以通过破坏真菌细胞壁、抑制真菌细胞膜合成或抑制真菌细胞内酶活性等方式,抑制或杀灭真菌。

常见的抗真菌药物包括酮康唑、氟康唑等。

3. 抗病毒药物抗病毒药物用于治疗病毒感染,包括流感、艾滋病等病毒引起的疾病。

抗病毒药物可通过抑制病毒复制、抑制病毒侵入宿主细胞或增强宿主免疫力等方式发挥作用。

常见的抗病毒药物有阿昔洛韦、奥司他韦等。

4. 抗寄生虫药物抗寄生虫药物主要用于治疗寄生虫感染疾病,如疟疾、银屑病等。

抗寄生虫药物可通过破坏寄生虫代谢途径、抑制寄生虫生长繁殖等方式,对寄生虫产生毒性作用。

常用的抗寄生虫药物包括奎宁、吡喹酮等。

三、抗菌药物的作用机制抗菌药物通过干扰微生物的正常生理功能来发挥作用。

主要的作用机制包括:1. 细胞壁合成抑制抗生素如青霉素和头孢菌素,通过抑制细菌细胞壁的合成和修复,导致细菌细胞壁的破裂,从而杀灭细菌。

2. 核酸合成抑制抗生素如利福平和环丙沙星,通过抑制微生物核酸(DNA或RNA)的合成,阻止病原微生物的遗传信息的传递和复制,从而杀灭微生物。

名词解释抗菌药物

抗菌药物是一类用于治疗细菌感染的药物。

它们的作用是抑制或杀死细菌,从而减轻或消除感染症状。

抗菌药物通常分为两大类:抗生素和抗菌药(包括抗真菌药和抗病毒药)。

1.抗生素:主要用于治疗细菌感染。

抗生素可以通过不同的机制

抑制或杀死细菌,例如阻碍细菌细胞壁的合成、影响细菌蛋白

质合成、阻止细菌核酸合成等。

例子包括青霉素、头孢菌素、

四环素等。

2.抗真菌药:用于治疗真菌感染。

真菌感染可能涉及皮肤、黏膜、

内脏器官等部位。

抗真菌药物可以通过干扰真菌细胞膜、核酸

或蛋白质的合成来抑制真菌的生长。

举例包括伊曲康唑、氟康

唑等。

3.抗病毒药:用于治疗病毒感染。

与抗菌药物不同,抗病毒药物

通常是通过干扰病毒的复制和生命周期来发挥作用。

例子包括

阿司匹林、奎贝特、奥司他韦等。

抗菌药物在医学领域中扮演着关键的角色,对于控制和治疗细菌、真菌和病毒感染至关重要。

然而,滥用抗菌药物可能导致耐药性的发展,因此在使用这类药物时需要谨慎,按照医生的建议使用,以确保最大程度地减少抗药性的风险。

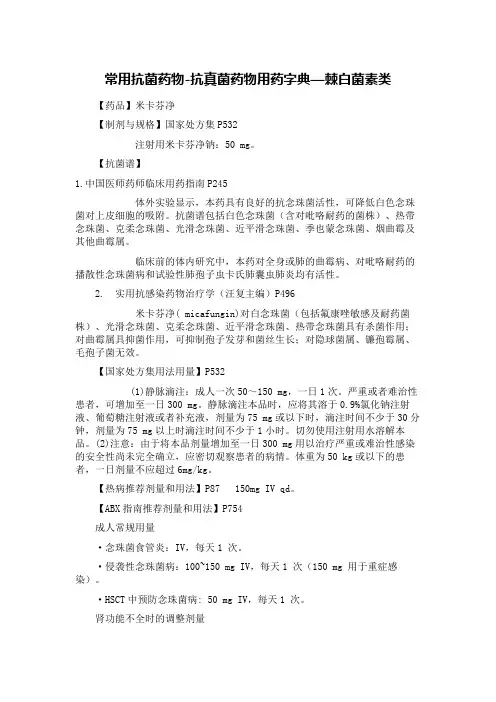

常用抗菌药物-抗真菌药物用药字典—棘白菌素类【药品】米卡芬净【制剂与规格】国家处方集P532注射用米卡芬净钠:50 mg。

【抗菌谱】1.中国医师药师临床用药指南P245体外实验显示,本药具有良好的抗念珠菌活性,可降低白色念珠菌对上皮细胞的吸附。

抗菌谱包括白色念珠菌(含对吡咯耐药的菌株)、热带念珠菌、克柔念珠菌、光滑念珠菌、近平滑念珠菌、季也蒙念珠菌、烟曲霉及其他曲霉属。

临床前的体内研究中,本药对全身或肺的曲霉病、对吡咯耐药的播散性念珠菌病和试验性肺孢子虫卡氏肺囊虫肺炎均有活性。

2. 实用抗感染药物治疗学(汪复主编)P496米卡芬净( micafungin)对白念珠菌(包括氟康唑敏感及耐药菌株)、光滑念珠菌、克柔念珠菌、近平滑念珠菌、热带念珠菌具有杀菌作用;对曲霉属具抑菌作用,可抑制孢子发芽和菌丝生长;对隐球菌属、镰孢霉属、毛孢子菌无效。

【国家处方集用法用量】P532(1)静脉滴注:成人一次50~150 mg,一日1次。

严重或者难治性患者,可增加至一日300 mg。

静脉滴注本品时,应将其溶于0.9%氯化钠注射液、葡萄糖注射液或者补充液,剂量为75 mg或以下时,滴注时间不少于30分钟,剂量为75 mg以上时滴注时间不少于1小时。

切勿使用注射用水溶解本品。

(2)注意:由于将本品剂量增加至一日300 mg用以治疗严重或难治性感染的安全性尚未完全确立,应密切观察患者的病情。

体重为50 kg或以下的患者,一日剂量不应超过6mg/kg。

【热病推荐剂量和用法】P87 150mg IV qd。

【ABX指南推荐剂量和用法】P754成人常规用量·念珠菌食管炎:IV,每天1 次。

·侵袭性念珠菌病:100~150 mg IV,每天1 次(150 mg 用于重症感染)。

·HSCT中预防念珠菌病: 50 mg IV,每天1 次。

肾功能不全时的调整剂量·GFR 50~80 mL/min患者:常规剂量。

抗菌药物临床应用基础篇“看药”之道4—抗菌药物概论(常用抗真菌药)病例分享•男,62岁,73kg ,支气管扩张病史30余年•20天前受凉后出现咳嗽,白昼夜晚均咳,咳黄白色粘痰,伴发热,体温最高39.0℃•当地医院就诊,先后接受莫西沙星、头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦治疗,效果不佳•pct 0.25 CRP 346.36•美罗培南1g q8h +环丙沙星0.8g qd ,体温不降•ANCA 阳性,风湿免疫科会诊考虑血管炎•甲泼尼龙80mg ivgtt qd •G 实验阴性•血肌酐:165umol/L•经验性予以卡泊芬净70mg 负荷剂量,50mg 维持•体温正常,仍咳喘严重•痰培养:尖端赛多孢•BALF :阴性•血肌酐:284umol/L临床常用抗真菌药适应症手癣、足癣、体癣、股癣、制霉菌素特比萘芬灰黄霉素克霉唑咪康唑酮康唑念珠菌病临床常用深部抗真菌药Amphotericin B两性霉素B (分子量: 924.1)多烯类三唑类Fluconazole 氟康唑(分子量: 306.3)Voriconazole 伏立康唑(分子量: 349.3)Itraconazole 伊曲康唑(分子量: 705.6)Posaconazole 泊沙康唑Isavuconazole艾沙康唑(分子量: 437.5)临床常用深部抗真菌药抗真菌药物峰浓度两性霉素B 棘白菌素类C max /MIC浓度依赖时间依赖无PAE 或很短氟胞嘧啶T>MIC 长PAEAUC/MIC唑类两性霉素B两性霉素B 抗菌谱有较强抑菌作用,高浓度时有杀菌作用天然耐药敏感度欠佳新型隐球菌念珠菌属组织胞浆菌皮炎芽生菌球孢子菌属孢子丝菌属赛多孢子菌葡萄牙念珠菌土曲霉菌季也蒙念珠菌放线菌黄曲霉广谱抗真菌药吸收分布清除•蛋白结合率>90%•不易透过血脑屏障•不易被透析清除•肾组织浓度最高•胸、腹水、滑膜腔中血药浓度通常低于同期血药浓度的一半•支气管分泌物中药物浓度亦低•血消除半衰期约为24h •在体内经肾脏缓慢排泄•每日约有给药量2-5%原型排出•7日内经尿液排出给药量的40%•停药后尿中排泄至少持续7•碱性尿液中药物排泄增多•口服几乎不吸收注:鞘内给药FDA仅推荐用于系统性抗真菌治疗失败患者的补救治疗中国早期用于全身用药不能达到目标浓度或不能耐受大剂量两性霉素B的患者肾脏⚫氮质血症,低钾血症,尿潴留,肾小管酸中毒和肾钙质沉着症,这些通常会随着治疗中断而改善⚫接受大量两性霉素B (超过4g )或与其他肾毒性药物同时使用的患者,易发生永久性肾损伤•发烧,•心肺功能影响•肝功能异常,消化道不良反应•注射部位局部疼痛,全身疼痛•神经系统毒性如头痛、思绪异常,嗜睡,失眠(鞘内注射常见),严重者可发生下肢截瘫,•低钾血症,肾毒性✓用药前予以对乙酰氨基酚、布洛芬等,抗组胺药或止吐药治疗可以改善患者耐受性✓哌替啶(25至50 mg IV)可以减少两性霉素B输注时发生的颤抖和发烧的持续时间✓在使用两性霉素B前用500mL生理盐水水化和补钠,可以降低发生肾毒性的风险用药前予以非甾体抗炎药,解热镇痛药,抗组胺药或止吐药可改善患者耐受情况在一些患者中观察到静脉注射(25-50mg)哌替啶可缩短输注两性霉素B引起的颤抖,发热时间•严重肝病患者禁用•肝功能损害。

该药可致肝毒性,肝病患者应避免使用•肾功能中度减退时,半衰期仅轻度延长轻中度肾功能受损(GFR≥30ml/min)患者若病情需要,仍可使用重度肾功能损伤患者需延长给药间期或减量应用•体内灭活氟胞嘧啶氟胞嘧啶抗菌谱氟胞嘧啶药代动力学消除吸收分布•蛋白结合率很低•主要分布在细胞外液,有胸、腹水本品仅有2%~4%与蛋白结合,肝、肾、心、肺等组织,关节腔、腹腔及体液中,并可进入脑脊液,脑脊液中药物浓度可达血药浓度的100-500%•降低药物浓度。

脂肪组织不分布,不易通过血脑屏障,在胆汁、支•t1/2为2.5~6h ,肾功能不全者t1/2可明显延长•约有90%的药物以原形由肾小球滤过自尿中排出•可经血或腹膜透析排出体外•每日100~150mg/kg,体重超过50kg的儿童,按成人剂量服用•体重不足50kg的儿童,每日剂量按1.5~4.5g/m2计算•口服时,分4次服用。

静滴时,分2~3次,成人每次2.5g,用生理盐水稀释成1%溶液,20~40min滴完•与两性霉素B联用剂量可酌减•肾功能损害者需减量用药,应检测血药浓度并调整剂量•定期透析治疗的病人,每次透析后应补一剂药物•胃肠道反应、变态反应、肝毒性、骨髓抑制,再生障碍性贫血•骨髓抑制发生率和严重程度与血药浓度正相关(峰浓度<100ug/ml),与两性霉素B合用更多见•药物相互作用安全性➢与两性霉素B具有协同关系➢但联合使用两性霉素B可能通过增加其细胞摄取和/或减少其肾排泄来增加氟胞嘧啶的毒性。

药物过量处理:补充液体加速排泄,必要时予以血液透析三唑类抗真菌药三唑类抗真菌药抗菌谱++推荐、+敏感、±不确定、0不推荐The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2018 (48thEdition)三唑类抗真菌药药代动力学三唑类抗真菌药不良反应伏立康唑TDM伏立康唑治疗窗较窄,为1-5.5mg/L,浓度过高容易发生药物不良反应,浓度较低会导致治疗失败,因此,患者接受伏立康唑治疗期间应进行血药浓度监测伏立康唑TDM血药浓度监测与临床反应的相关性◆谷浓度•血药浓度监测组由于不良事件而停药治疗的比率明显低于非血药浓度监测组•伏立康唑血浆浓度>5.5mg/L 患者药物毒性发生率增加•伏立康唑血浆浓度与视觉障碍不良事件发生率正相关伏立康唑TDM•慢代谢型者血药浓度明显偏高,有报道显示汉族人慢代谢基因型比例较高•有必要进行血药浓度监测超快代谢型血药浓度 1.10ug/L 快代谢型血药浓度 2.47g/L 中间代谢型血药浓度 3.91g/L 慢代谢型血药浓度5.21g/L三唑类抗真菌药肝肾功能不全剂量调整•口服伏立康唑肾功能不全无需调整剂量三唑类抗真菌药与P450酶系相互作用注:+ 存在相互作用,++中等相互作用,+++ 强相互作用,*有作用,作用强度不明三唑类药物对P450酶的抑制作用棘白菌素类抗真菌药•念珠菌属(克柔/光滑除外)氟康唑=棘白•克柔:棘白菌>氟康唑•光滑:棘白菌>氟康唑•近平滑氟康唑>棘白菌•隐球菌棘白菌天然耐药•曲霉菌伏立康唑>棘白++推荐、+敏感、±不确定、0不推荐◆卡泊芬净:本品适用于成人患者和儿童患者(三个月及三个月以上);经验性治疗中性粒细胞减少伴发热病人的可疑真菌感染;治疗对其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。

◆米卡芬净:曲霉菌和念珠菌引起的下列感染:真菌血症,呼吸道真菌病,胃肠道真菌病(四个月及四个月以上患者)棘白菌素类棘白菌素类不良反应注:组胺介导的输液反应可通过减慢输注速度和预先给予抗组胺药物改善棘白菌素类肝肾功能不全剂量调整抗真菌药物选择念珠菌血流感染抗真菌药物选择念珠菌感染抗真菌药物选择肺,心脏,骨髓/关节,皮肤,腹腔,中枢曲霉感染注:曲霉腹膜炎必须拔除腹膜透析管抗真菌药物选择曲霉感染预防用药•接受异基因造血干细胞移植者患发生移植物抗宿主病时,发生侵袭性曲霉菌感染的风险高,推荐采用泊沙康唑进行预防治疗( 强烈推荐;证据级别高)•对于长期免疫抑制的移植物抗宿主病患者,推荐在整个免疫功能低下的期间持续进行抗真菌治疗(强烈推荐;证据级别高)•伏立康唑(强推荐)•米卡芬净(弱推荐)•伏立康唑+米卡芬净•卡泊芬净可能有效但证据级别低,伊曲康唑有效,但使用受限于药物吸收和耐受性适宜人群:☐长期嗜中性粒细胞减少+ IA 高危因素☐IA 高危人群☐细胞功能障碍的血液系统疾病(如再生障碍性贫血及其亚型MDS)①中性粒细胞功能障碍的血液系统疾病(如再生障碍性贫血及其亚型,MDS) ②急性白血病伴反复和/或长期中性粒细胞减少③移植前既往IA 感染抗真菌药物选择隐球菌感染1.The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2018 (48th Edition)酵母菌对唑类的耐药情况其他真菌对唑类的耐药情况隐球菌毛孢子菌红酵母菌其他酵母菌隐球菌毛孢子菌红酵母菌其他酵母菌氟康唑伏立康唑病例回顾•男,62岁,73kg ,支气管扩张病史30余年•20天前受凉后出现咳嗽,白昼夜晚均咳,咳黄白色粘痰,伴发热,体温最高39.0℃•当地医院就诊,先后接受莫西沙星、头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦治疗,效果不佳•pct 0.25 CRP 346.36•美罗培南1g q8h +环丙沙星0.8g qd ,体温不降•ANCA 阳性,风湿免疫科会诊考虑血管炎•甲泼尼龙80mg ivgtt qd •G 实验阴性•血肌酐:165umol/L•经验性予以卡泊芬净70mg 负荷剂量,50mg 维持•体温正常,仍咳喘严重•痰培养:尖端赛多孢•BALF :阴性•血肌酐:284umol/L打卡作业•女性,48岁,4个月前无明显诱因出现腰部疼痛,疼痛呈持续性钝痛,小便浑浊,当地医院诊断为泌尿系统感染,予以左氧氟沙星口服后(具体用法不详)疼痛有所缓解;患者2天前无明显诱因再次出现腰部疼痛,小便有白色分泌物,有尿频、尿急,无尿痛、发热等不适,肺部呼吸音清,无咳嗽咳痰•糖尿病史2年,规律用药血糖控制可•尿常规:白细胞(++++),尿糖(-),尿红细胞(+),亚硝酸盐(-),血常规,血生化正常•泌尿系超声提示膀胱炎•考虑复发性泌尿系统感染,予以哌拉西林他唑巴坦注射液4.5mg q8h抗感染治疗3天,症状无缓解•微生物室告知中段尿培养有念珠菌生长,加用氟康唑片200mg qd治疗•加用氟康唑4天后中段尿培养结果回报:热带念珠菌,对氟康唑,伊曲康唑和伏立康唑耐药,对两性霉素B,氟胞嘧啶、卡泊芬净敏感,并且患者当日出现发热(38.6℃),发热时伴有寒战,请临床药师会诊试分析患者出现发热的原因根据评估结果给出用药建议。