节气和置闰在中国古代历法中的意义和演变之研究

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:30

二十四节气与中国古代农历的关系二十四节气是中国古代农历的重要组成部分,两者之间存在着密切的关系。

本文将探讨二十四节气与中国古代农历的相互作用及其意义。

中国农历是一种基于月亮运行周期的历法,历史悠久,源远流长。

它通过观察太阳、月亮和星座的运行变化,将一年分为十二个月份。

每个月份通常都与某种自然现象或农业活动相关联,以便农民合理安排种植和收割。

然而,由于农历年份与太阳年份的差距,会导致农历月份与实际季节之间的不匹配。

为了解决这个问题,中国古代智慧的农民和天文学家将一年划分为二十四个节气,以更准确地指示季节的变化。

这二十四个节气遵循着太阳的运行轨迹,每个节气约相隔15天,共组成一个完整的农历年。

二十四节气的出现使农历与实际季节更加精确地吻合,对于农业、气象和人们生活习惯的影响巨大。

二十四节气包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

每个节气都与特定的天象和自然现象有关。

例如,立春通常标志着春天的开始,雨水代表着气温回升和降水量增加,而夏至则代表着夏季的正式开始。

在中国古代,二十四节气不仅用于农业活动的安排,还对人们的日常生活有着深远的影响。

每个节气都有相应的习俗和节日,人们在这些特殊时刻举行庆祝活动,参与祭祀、祈福和社交聚会。

例如,清明节是为了祭扫祖先墓地,寒露节是为了祈求丰收与平安。

这些节气活动,丰富了人们的生活,也传承了中华文化的博大精深。

此外,二十四节气还对气象预测和农业生产起到重要作用。

农民可以通过观察节气的变化,调整耕作和收获的时间,以适应不同的气候条件和季节需求。

二十四节气的出现,为农业生产提供了依据和参考,使农民能够更好地利用自然资源,提高产量和质量。

总的来说,二十四节气与中国古代农历密切相关,相互依存,相互影响。

二十四节气的出现,使得农历能够更准确地反映季节变化,为农民和人们的生活提供便利。

中国古代文化常识:历法历法古人很重视置闰。

《左传·文公六年》说:"闰以正时,时以作事,事以厚生,生民之道于是乎在矣。

"三年一闰还不够,五年要闰两次,所以《说文》说"五年再闰"。

五年闰两次又多了些,后来规定十九年共闰七个月。

从现有文献看,殷周时代已经置闰,闰月一般放在年终,称为"十三月"。

当时置闰尚无定制,有时一年再闰,所以会有"十四月"。

春秋时代就没有一年再闰的情况了。

汉初在九月之后置闰,称为"后九月",这是因为当时沿袭秦制,以十月为岁首,以九月为年终的缘故[3]。

上古也有年中置闰,如闰三月、闰六月之类。

当闰而不闰叫做"失闰"。

如何适当安插闰月,这是古代历法工作中的重要课题,这里没有必要叙述。

一年分为春夏秋冬四时(季),后来又按夏历正月、二月、三月等十二个月依次分为孟春、仲春、季春,孟夏、仲夏、季夏,孟秋、仲秋、季秋,孟冬、仲冬、季冬。

这些名称,古人常用作相应的月份的代称。

《楚辞·九章·哀郢》"民离散而相失兮,方仲春而东迁"[4],就是指夏历二月说的。

但是在商代和西周前期,一年只分为春秋二时,所以后来称春秋就意味着一年。

《庄子·逍遥游》:"蟪蛄不知春秋。

"[5]意思是蟪蛄生命短促不到一年。

此外史官所记的史料在上古也称为春秋,这是因为"史之所记必表年以首事"[6]。

后来历法日趋详密,由春秋二时再分出冬夏二时,所以有些古书所列的四时顺序不是"春夏秋冬",而是"春秋冬夏",这是值得注意的[7]。

古人在长期的生产实践中逐步认识到季节更替和气候变化的规律,把周岁365日平分为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨等二十四个节气[8],以反映四季、气温、降雨、物候等方面的变化,这是我国古代劳动人民掌握农事季节的经验总结,对农业生产的发展贡献很大。

节气与中国古代历法的演变与调整中国古代历法是中国文化的瑰宝,而其中一个重要的组成部分就是节气。

节气是指地球绕太阳运行时,太阳直射地球的点与地球赤道相交的两个点,即春分和秋分这两个点。

中国古代历法的演变与调整与节气密切相关,下面将从历史的角度来探讨这一主题。

古代中国的历法最早可以追溯到夏朝时期,当时的历法主要以农业生产为中心,以农时为基准。

这种历法以农历为主,将一年分为24个节气,每个节气标志着农事的不同阶段。

这种历法的基本原则是根据太阳直射地球的点来确定节气的时间,因此在当时的历法中,节气的时间是根据观测太阳的位置来确定的。

然而,随着时间的推移和科学技术的进步,古代中国的历法逐渐发展和完善。

春秋战国时期,鲁国的孔子提出了一种新的历法,即夏历。

夏历是以太阳运行周期为基础,将一年分为12个月,每个月以农历初一为起点。

这种历法在古代中国得到了广泛的应用,成为了后来历法发展的基础。

随着汉朝的兴起,汉武帝在位期间,下令编纂了一部历法,即《太初历》。

这部历法在夏历的基础上进行了一些调整,将一年分为24个节气,并且规定了每个节气的具体时间。

这种历法的出现,标志着中国古代历法发展的一个重要里程碑,也为后来历法的研究和应用提供了重要的参考。

随着时间的推移,中国古代历法经历了多次调整和改革。

唐朝时期,唐太宗下令编纂了一部新的历法,即《大衍历》,这部历法在太初历的基础上进行了一些修正和改进。

宋朝时期,宋仁宗下令编纂了一部新的历法,即《宣和历》,这部历法对太初历进行了更加精确的修订,使得历法的准确性和稳定性得到了进一步提高。

随着现代科学技术的发展,中国古代历法逐渐被西方的格里高利历所取代。

然而,中国的传统历法仍然在农业生产、文化传承等方面发挥着重要的作用。

如今,中国的农历仍然被广泛应用于农田管理、农作物种植等方面,节气也成为了中国人民日常生活中的重要组成部分。

总结起来,节气与中国古代历法的演变与调整密不可分。

古代中国的历法以农时为基准,将一年分为24个节气,标志着农事的不同阶段。

二十四节气中国古代历法的重要组成部分二十四节气是中国传统历法中的重要组成部分。

它是根据太阳在黄道上的运行轨迹和地球公转的规律而划分出来的。

每个节气都标志着中国农历中一个固定的时间点,对于农田的耕作、农民的农活安排等起到了重要的指导作用。

本文将从历史背景、分类与特点、时令食物以及传统文化等几个方面来介绍二十四节气的重要性。

一、历史背景中国古代历法主要由天文学家和历法学家制定。

早在殷商时期,人们就已经有了一些大致的节气观测方法。

随着时间的推移,这些观测逐渐精细化,并在不同的朝代进行了标准化。

最早记载于《周礼》的节气有八个:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、立夏、小满、芒种。

到了汉朝,又增加到二十四个,形成了完整的二十四节气体系。

二、分类与特点二十四节气按照时间顺序分为四个季节:春季、夏季、秋季和冬季,每季有六个节气。

其中,春季的节气有立春、雨水、惊蛰、春分、清明和谷雨,夏季的节气有立夏、小满、芒种、夏至、小暑和大暑,秋季的节气有立秋、处暑、白露、秋分、寒露和霜降,冬季的节气有立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

每个节气都具有独特的气候特点和农事活动。

比如立春标志着春天的开始,雨水预示着雨水逐渐增多,而春分则意味着昼夜时间相等。

在农田方面,农民需要根据节气的变化调整种植和收获作物的时间,这有助于提高农作物的产量和质量。

三、时令食物二十四节气不仅仅对农田的农作物生长有影响,也对人们的饮食习惯产生了影响。

每个节气都有相应的时令食物。

比如雨水时节,人们可以采摘到嫩嫩的茶叶,用以制作清新的雨前茶;谷雨时节,新鲜的五谷杂粮成熟了,人们可以大口吃上一碗糯米饭搭配时令的青菜;立夏时节,荔枝、葡萄等水果开始成熟,人们可以尽情享受丰收带来的美味。

四、传统文化二十四节气作为中国传统文化的重要组成部分,渗透到了人们的生活中。

在中国,每个节气都有着丰富的文化内涵和相关的庆祝活动。

比如春分时节,人们会去祭祖、扫墓,以表达对祖先的怀念与敬意;冬至时节,人们会吃饺子,象征着团圆与繁荣。

对月亮运动的研究:“节气”与“置闰”对月亮运动的研究:节气与置闰中国的阴阳合历有节气和朔望月,所以有置闰的问题,那么我们先来看看是怎么回事。

节气和置闰这两部分内容在我国古代的历法中都占有非常重要的地位。

我们现在所了解的古代历法,一开始就是阴阳历。

由于回归年、朔望月和日之间都没有整数倍数的关系,十二个朔望月比一个回归年少11天左右,必须设置闰月来调整季节。

《尚书·尧典》就记载着“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”。

设置闰月的历史可能比帝尧时更早。

二十四节气的出现,相对来说要晚一点。

春秋末期的《古四分历》,对朔望月的长度(古称“朔策”)已经掌握得相当精密了,和真值相比较,大约三百多年差一日。

隋代以前的历法,就一直以朔望月的长度来推算安排各月的历日。

每月的第一天称“朔日”,意思是日月合朔将发生在初一这天。

由于朔望月的长度比29.5日稍大,所以,通常以这样的办法来进行调整:大月30日,小月29日,大小月相间,相距大约17个月安排一个连大月。

二十四节气产生以后,更准确地设置闰月就有了基础。

《太初历》规定以没有中气的月作闰月,是很符合科学道理的。

依据这一原则,就能使闰月安排得更准确,更合理,使节气在月份里的变化不超过半个月。

总结出十九年七闰的规律,对于《四分历》的产生和发展是起了很大的促进作用的。

也正是因如此,节气与置闰的关系,对月亮的研究也更加重视,所以,我国很早就注意对月亮运动的观测和研究。

中国古代对于日月食的预报也特别重视,所以对月行的研究更加认真。

由于太阳在天球上的位置也在移动,所以一个朔望月并不等于月亮绕天一周。

我国古代很早就能把这两种概念区分开来。

《淮南子·天文训》就记有日行一度,月行十三度又十九分之七,那月行一周天是27.3219日,已经有了“恒星月”的概念(月亮从天球上某一固定位置运行一周又回到原来的位置所需的日数叫恒星月)。

地球在公转轨道上作椭圆运动,月亮在自己的运行轨道上也是这样,所以月亮的运动速度是作周期变化的。

中国古代历法的演变及其对世界文明的影响中国的历法最早起源于黄帝时期,当时人们以农业为重,农事活动需要有明确的时间指引。

随着天文观测技术的进步,商朝的“夏历”出现了,它是以太阳运行周期为基础的历法,并对农事活动有着重要的指导意义。

周朝时期,制定了华夏历法,以月亮运行周期为基准,使得历法更加精确,儒家文化的形成也使得历法有了更为规范的记录。

秦始皇统一六国后,为了加强中央集权,修订了前秦历法,制定了皇帝年号制度,并大力推行太阳历。

汉代历法的进一步发展,修正了一些太阳历的缺陷,使得中国的历法在世界上独占鳌头。

唐代,唐太宗了不合理的夏历,创立了农历、夏历和太阳历结合的新历法,使得历法更加准确,对于天文学和农业有着重要意义。

在历法的演变过程中,中国人不但总结了世界各地的历法,同时也对世界历法产生了深远的影响。

中国历法中的二十四节气和二十八星宿的概念,成为了东亚地区其他国家历法的基础,例如日本的二十四节气和韩国的二十四节令。

此外,在东亚地区影响较大的农历,也是中国历法的一项重要贡献。

中国历法的发展还对世界历法研究产生了积极影响。

中国古代天文学家的观测和计算手段,在世界范围内起着重要作用。

例如,明代的《大明历书》和元代的《元曆數要》都对当时的天文学和历法起着指导性作用,对于加强国际学术交流具有重要意义。

此外,由于历法对社会生活的重要性,中国历法还影响到了其他方面的文化和技术。

中国农历在世界范围内广泛应用于农业、民俗文化和宗教习俗等方面,形成了独特的东方文化,给世界文明增添了多样性和丰富性。

尽管现代世界已经普遍使用国际通用的太阳历,但中国古代历法对于世界文明的影响仍然不可忽视。

它不仅体现了中国古代人民对时间观念的逐步认识,还对天文学、农业和文化等领域做出了重要贡献。

中国古代历法的演变历程,不仅具有学术研究的价值,还为我们认识世界历法的多样性和发展趋势提供了重要参考。

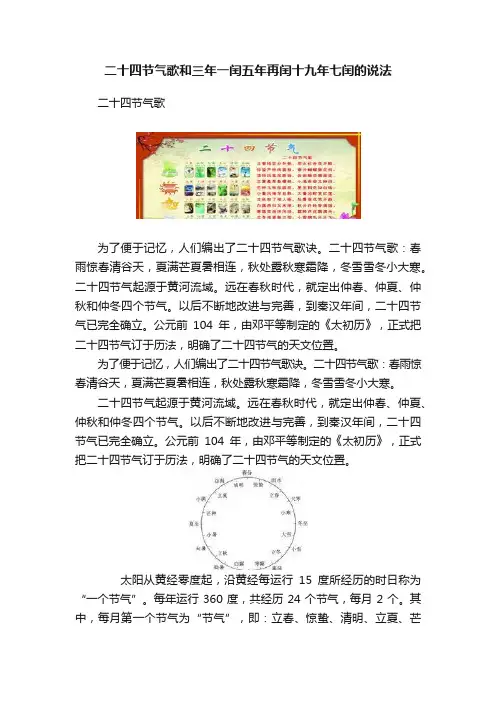

二十四节气歌和三年一闰五年再闰十九年七闰的说法二十四节气歌为了便于记忆,人们编出了二十四节气歌诀。

二十四节气歌:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

二十四节气起源于黄河流域。

远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬四个节气。

以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

为了便于记忆,人们编出了二十四节气歌诀。

二十四节气歌:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

二十四节气起源于黄河流域。

远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬四个节气。

以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

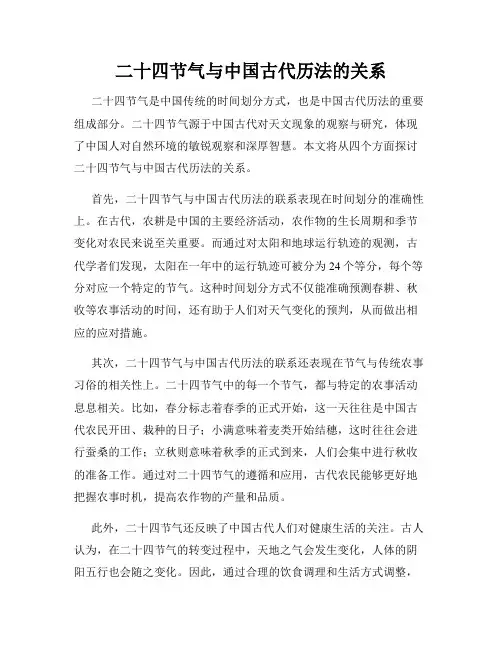

太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。

每年运行360度,共经历24个节气,每月2个。

其中,每月第一个节气为“节气”,即:立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒等12个节气;每月的第二个节气为“中气”,即:雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒等12个节气。

“节气” 和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”。

二十四节气反映了太阳的周年视运动,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年在6日、21日,下半年在8日、23日,前后不差1~2天。

节气介绍立春2月4日-5日,谓春季开始之节气。

雨水2月18日—20日,此时冬去春来,气温开始回升,空气湿度不断增大,但冷空气活动仍十分频繁。

惊蛰3月5日(6日),指的是冬天蛰伏土中的冬眠生物开始活动。

惊蛰前后乍寒乍暖,气温和风的变化都较大。

春分每年的3月20日(或21日),阳光直照赤道,昼夜几乎等长。

二十四节气与中国古代历法的关系二十四节气是中国传统的时间划分方式,也是中国古代历法的重要组成部分。

二十四节气源于中国古代对天文现象的观察与研究,体现了中国人对自然环境的敏锐观察和深厚智慧。

本文将从四个方面探讨二十四节气与中国古代历法的关系。

首先,二十四节气与中国古代历法的联系表现在时间划分的准确性上。

在古代,农耕是中国的主要经济活动,农作物的生长周期和季节变化对农民来说至关重要。

而通过对太阳和地球运行轨迹的观测,古代学者们发现,太阳在一年中的运行轨迹可被分为24个等分,每个等分对应一个特定的节气。

这种时间划分方式不仅能准确预测春耕、秋收等农事活动的时间,还有助于人们对天气变化的预判,从而做出相应的应对措施。

其次,二十四节气与中国古代历法的联系还表现在节气与传统农事习俗的相关性上。

二十四节气中的每一个节气,都与特定的农事活动息息相关。

比如,春分标志着春季的正式开始,这一天往往是中国古代农民开田、栽种的日子;小满意味着麦类开始结穗,这时往往会进行蚕桑的工作;立秋则意味着秋季的正式到来,人们会集中进行秋收的准备工作。

通过对二十四节气的遵循和应用,古代农民能够更好地把握农事时机,提高农作物的产量和品质。

此外,二十四节气还反映了中国古代人们对健康生活的关注。

古人认为,在二十四节气的转变过程中,天地之气会发生变化,人体的阴阳五行也会随之变化。

因此,通过合理的饮食调理和生活方式调整,能够达到保持身体健康、预防疾病的目的。

例如,处暑后的白露时节,人们会着重食用一些具有清热解毒作用的食物,如菊花、藕等,以应对夏季积蓄的暑热。

通过遵循二十四节气的饮食养生原则,古代人们能够更好地保持身体的平衡和健康。

最后,二十四节气也与中国古代历法在文化方面的关系密不可分。

二十四节气蕴含着丰富的文化内涵,是中华传统文化的重要组成部分。

在古代,二十四节气的到来常常伴随着丰富多彩的庆祝活动和民俗风情。

如清明节时,人们会扫墓祭祖,表达对逝去亲人的思念和敬意;冬至时,家家户户都要吃汤圆,寓意团圆和美好的寓意。

中国古代历法的演进与历史地位中国自古以来就有着丰富多彩的历法文化,包括夏历、殷历、周历、秦历、汉历等多种历法。

这些历法经历了长时间的发展和演进,不仅影响了中国古代社会的农业生产、日常生活、礼节文化等各个方面,同时也为中国古代科学技术的发展和乃至整个人类历史的进步做出了重要贡献。

一、夏历与殷历在中国古代历法的演进过程中,夏历和殷历是最早的两个历法。

夏历被认为是中国最早的一种历法,是由夏朝人发明的。

夏历采用了天干地支纪年法和节气定朔法,可以算出一年的长度,并以此为基础规定了阴阳历。

在夏历中,一年分为24节气,定时定节。

其中,春分、秋分、冬至、夏至四个节气的时间点非常重要,被视为中国传统的“四时”之一。

殷历则在夏历的基础上进行了一些改革和完善。

殷历采用了甲子纪年、十干十二支、干支月等法则,更加精确地计算了时间。

同时,在殷历中也开始出现了一些节日和节令,如端午节、中秋节等。

二、周历周历是中国古代最重要的历法之一,也是中华文化中最具代表性的时间体系之一。

周历的产生主要是为了适应周朝社会的需要,强调天人合一,将人与自然的关系有机地统一起来。

周历采用了冬至作为一年的开始,将一年分为12个月,用28、29、30三个数字交替组成,形成了29.5天的平均月数。

这种计算方式在中国历史上长期沿用,直到清朝才被新的历法所代替。

三、秦汉历秦朝和西汉时期是历法演变的重要时期,也是中国历法发展达到巅峰的时期。

秦始皇统一六国后,将各个国家的历法统一为秦历,并对其进行了改革和完善。

秦历采用了甲子纪年、建寅定朔、月建纪月等法则,计算了更加精准的时间长度。

汉武帝时期,经过一系列的修订和完善,正式确定了汉历。

汉历采用了“闰年设置”、“五行纪日”、“太阳历”等新的法则,使用了更多的数学和天文知识,使得历法更加科学、精确。

四、唐宋历唐宋时期,历法文化也发挥了重要作用。

唐朝推崇“计时有序,天道有常”,将计时理论和政治文化相融合,形成了唐历。

唐历采用了甲子纪年、月建纪月、二十四节气等新的法则,被人们广泛使用。

二十四节气与中国古代历法的演变中国古代历法是中国古代人民对时间的一种计量方法,其中二十四节气是对四季变化的细致观察和总结。

在中国古代,随着社会的不断发展,历法也经历了多次调整和演变。

本文将介绍二十四节气的起源和发展,并探讨其与中国古代历法的关系。

一、二十四节气的起源二十四节气的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。

中国古代农民观察到四季变化的规律,并在此基础上总结出了二十四个节气。

这些节气分别对应了不同的时刻或天象,标志着气候、自然界以及农事的重要变化。

例如,立春对应着春天的开始,农民在这一天可以开始播种作物;雨水标志着雨季的到来,人们开始准备灌溉农田等等。

二、古代历法的演变中国古代历法在演变过程中经历了多个阶段,主要可以分为干支纪年法、黄道黑道纪年法和公历纪年法三个时期。

1. 干支纪年法干支纪年法最早出现在战国时期的中国,与周易卜卦有关。

干支纪年法将天干和地支两种元素结合起来,共同组成了一个60年的纪年周期,每一年都有一个干支组合,如甲子、乙丑等等。

这种纪年法在古代广为使用,直到后来的历法改革才逐渐被取代。

2. 黄道黑道纪年法黄道黑道纪年法在唐代出现,并且在宋代达到了巅峰。

这种纪年法以太阳运行轨道上的黄道和黑道为基础,将一年划分为24个节气,并且将每个节气对应的太阳位置作为纪年的标志。

这种纪年法的优越性在于可以精确地确定节气的时间,对于农民的农事活动具有重要指导意义。

3. 公历纪年法公历纪年法是现代中国所使用的纪年法,起源于西方,现代公历纪年法以公元前后的基督教时代而定。

公历纪年法以一年的持续时间为基准,将一年划分为365天(闰年366天),并且建立了一个固定的日期体系。

公历在19世纪末传入中国,取代了传统的历法,成为了现代中国所使用的官方历法。

三、二十四节气与中国古代历法的关系二十四节气在中国古代历法中占据着重要的地位,它们不仅仅是标志时间的划分点,更与农事活动、气象变化以及人民生活息息相关。

古代历法的演变和调整不仅会影响二十四节气的具体日期,也会影响农民的农事安排和社会的运转。

浅谈中国古代历法之二十四节气作者:怀超玺来源:《中国新技术新产品》2009年第09期摘要:通过对中国古代历法的概述引出二十四节气,中国古代历法与二十四节气的关系,本文还探讨了二十四节气、闰月二者之间的内在联系。

由于二十四节气的应用甚广,本文不能一一列举,故本文只探讨部分内容。

关键词:中国古代历法;二十四节气;闰月引言:通过对中国古代历法和二十四节气的探讨,让人们了解中国古代历法的由来以及在世界上的地位与作用,使人们对中国古代历法有更深的理解。

历法就是根据天象变化的自然规律,计量较长的时间间隔,判断气候的变化,预示季节来临的法则。

中国古代天文学史,在一定意义上来说,就是一部历法改革史。

中国古代历法包含内容十分丰富,大致说来包括推算朔望、二十四节气、安置闰月以及日月食和行星位置的计算等。

这些内容随着天文学的发展逐步充实到历法中去,而且经历了一个相当长的历史阶段。

诸家历法虽多有改革,但其原则却没有大的改变;中华人民共和国成立后,在采用公历的同时,考虑到人们生产、生活的需要,还颁发中国传统的农历。

二十四节气的来源:早在春秋战国时代,我国就有了日南至、日北至的概念。

随后人们根据月初、月中的日月运行位置、天气和动植物生长等自然规律之间的关系,把一年平分为二十四等份。

并给每等份取了个专有名称--二十四节气。

到战国后期的《吕氏春秋》“十二月纪”中,就有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八个节气名称。

这八个节气标示出季节的转换,清楚地划分出一年的四季。

后来到了《淮南子》一书时,就有了和现代完全一样的二十四节气的名称。

公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置,节气不是一天,而是一个时刻。

二十四节气根据太阳在黄道上的位置来划分的。

视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点为一回归年,合360度,因此分为24个节气。

时间的印记二十四节气表在古代历法中的地位与作用时间是我们生活中最宝贵的财富之一,人们通过时间的流转来度量、记录和规划生活。

在中国古代历法中,一种独特的方式被创造出来,即二十四节气表。

这一历法系统的形成与发展与古代人们对时间的认识与探索有着密切的关系。

本文将探讨二十四节气表在古代历法中的地位与作用。

一、二十四节气表的起源与演变二十四节气表是中国古代人们根据天文现象和自然规律制定的一种历法系统。

最早的二十四节气表可以追溯到战国时期,当时的古代天文学家利用天体观测和地理环境变化,将一年分为二十四节气,并将其用来预测农作物的收获季节。

随着时间的推移,二十四节气表逐渐完善和丰富,形成了更加科学和精确的历法系统。

从夏朝开始,每个节气都被赋予了特定的名称和含义,通过观测天象和自然变化来确定节气的到来。

经过数千年的演变与发展,二十四节气表成为了中国古代历法中不可或缺的一部分。

二、二十四节气表的地位与意义二十四节气表在古代历法中具有重要的地位与意义,主要体现在以下几个方面:1.记录季节变迁:二十四节气表通过具体的名称和时间点来记录季节的变迁,使人们能够清晰地认识到春夏秋冬的变化。

这对农业生产和生活习惯的形成起到了重要的作用。

2.农事指南:二十四节气表的建立使人们能够根据不同节气的到来来安排农事活动。

比如,在清明节前后是春耕的最佳时间,立夏后要开始浇水,芒种时期是夏粮作物的播种时间等。

这样的指导性信息有助于提高农作物产量和农产品的品质。

3.反映天象变化:二十四节气表不仅与自然界的变化相联系,还与天体运行有着紧密的关系。

例如,立春标志着太阳直射点北迁,清明与阳历4月5日前后太阳直射当日相同,这些都反映了地球公转和天体运行的变化,对于天文学的研究具有一定的参考价值。

4.增加文化内涵:二十四节气表从古代至今一直承载着丰富的文化内涵。

其中许多节气都有与之相关的习俗、传说和庆典活动。

例如,立冬时要吃饺子来御寒,过中秋节时要赏月吃月饼等。

二十四节气与中国古代历法的关系中国古代历法对中国人民的生活和农业生产具有重大意义。

其中,二十四节气作为古代历法中的重要组成部分,对中国人民的农事活动和生活习俗产生了深远的影响。

本文将重点探讨二十四节气与中国古代历法的关系,并分析其在中国传统文化中的意义。

一、二十四节气的起源及发展二十四节气,最早可追溯到中国古代的夏代。

根据历史记载,二十四节气的原始形态源自于古代对太阳运行轨迹的观测。

古代中国人通过观察太阳的位置和角度,确定了春、夏、秋、冬四个季节的起止时间,并进一步细分出24个节气。

随着时间的推移,二十四节气的起止时间逐渐与农业生产和人们的生活习惯相结合。

这些节气的名称、起止时间和节令之间的关系都源于中国农耕文化的积淀与发展。

二十四节气因其准确的时令划分和对气候变化的预测功能,成为古代农民们农事活动和生活习俗的重要参考。

二、二十四节气在古代历法中的地位在古代中国的历法体系中,二十四节气与农历、太阳历等相互结合,共同组成了完整的历法体系。

古代中国人根据二十四节气的变化来制定农事活动计划、农时规划以及天象观测等。

农事活动计划是古代农民生产活动中最重要的组成部分。

通过二十四节气的划分,农民们可以合理安排农田的耕作、播种、收割等重要环节,以确保作物的生长和农产品的丰收。

例如,谷雨节气标志着春耕的开始,这是农民们进行整地、播种的重要时机;入梅节气则预示着连续降雨的可能,农民们可以及时采取防雨措施,保护农作物的生长。

另外,二十四节气在古代历法中也对天象观测、文化习俗等方面产生了深远影响。

在古代,农历的重要节日和节气之间常常有直接的联系。

例如,农历的端午节与夏至节气相近,人们常常将粽子作为端午节的传统食品,以庆祝夏至节气和传统文化。

在传统文化中,二十四节气的节气习俗、祭祀活动等也时常出现,成为人们传承和弘扬中华传统文化的重要方式。

三、二十四节气在现代的保护与传承随着社会的发展和现代农业技术的进步,二十四节气在农事活动中的直接运用已经减少。

二十四节气与中国古代农历的联系中国古代农历是一种以农业为基础的日历系统,而二十四节气则是根据太阳运行轨迹划分出的二十四个时期。

这两者在中国传统文化中有着紧密的联系。

本文将探讨二十四节气与中国古代农历的联系以及它们在中国文化中的重要意义。

一、二十四节气与农历的起源中国古代农历的起源可以追溯到约公元前14世纪的商朝时期。

当时的农历是根据月亮的运行周期来计算的,每个月份都以一个月圆为标志。

然而,由于农历与太阳年的周期并不完全吻合,导致农历年与太阳年之间存在累积误差。

为了解决这个问题并更好地适应农业生产需要,二十四节气的概念应运而生。

二、二十四节气与农历的对应关系二十四节气是根据太阳在黄道上的运行来划分的,每个节气标志着一段时间的开始。

这些节气与农历的月份相互对应,使得农历与太阳年之间的误差得以修正。

比如,在每年的农历正月初一前后,都是立春这个节气;农历五月初五前后则是端午节这个节气;农历九月初九前后则是重阳节这个节气。

可以看出,二十四节气为农历提供了一个确定季节的标志,使得农民在农事活动中更加有序地进行。

三、二十四节气的重要意义二十四节气在中国的传统文化中扮演着重要的角色,与农历一起构成了中国人的生活方式。

首先,二十四节气标志着季节的交替,具有重要的现实意义。

比如,春分和秋分这两个节气的到来,分别标志着春季和秋季的正式开始,农民可以据此调整农事活动的时间,提高农作物的产量。

其次,二十四节气也与中国的传统节日密切相关。

比如,清明节是二十四节气中的清明节气,农历五月初五则是端午节气,这些节日都扎根于特定的节气,弘扬着中国人民的优秀传统和文化。

四、二十四节气的影响与传承随着现代科学的发展,二十四节气的一些传统为人们所误解或者遗忘,但它们仍然保持着一定的影响力。

比如,立春作为二十四节气之一,被认为是农历和太阳历转折点的象征,很多人会在这一天进行一些传统的庆祝活动,比如吃春饼、踏青等。

同时,二十四节气也成为中医养生和食物烹饪的重要参考依据,人们会根据不同的节气选择适宜的食材和养生方法。

农历为何要调置闰月一、先了解一下天象春节是我国人民最盛大的传统节日。

农历每年的最后一天称为“除夕”,俗称大年三十或腊月三十。

其实有些农历年份并没有大年三十,只有二十九日。

农历每年第一天称之为“春节”,即正月初一。

在农历一年中,一般有五个月,最多有六个月没有三十日,我们称为农历小月,其它月份为三十日,称为大月。

为什么有的农历月份没有三十日呢?这是为了保证农历每月的第一天是朔日(即地球上完全见不到月球上有太阳反射光的一天),所以农历每月初一的前一天,必定是上月的最后一天。

农历一个月的定义是:月球绕地球运转一周的时间,即29日12小时44分3妙(29.5360日),弄清了这个定义,我们就知道了每月的天数必须是一个整数,所以,农历就肯定会有一些月份只有二十九日了。

在我国传统的农历编排上,是不能脱离公历去孤立地考虑农历。

公历一年定义是什么?即地球绕太阳公转一周所用的时间(365日5小时48分46妙,又称回归年)。

将这个时间平均分为12份(12个月),平均每份(月)的时间为30.4369日。

这样看来,公历一个月与农历一个月所用的时间是不相等的,要长0.9063日,即21.75小时。

公因一年的时间是365日5小时48分46妙(365.2422日),农历一年的时间是29日12小时44分3妙×12(354.3671日)两者相差10.875日。

如果公历、农历各行其是,互不相关,那么只要16年半的时间,农历就会比公历相差6个月,这就会给寒暑节气、农事活动的安排带来一系列麻烦。

那如何解决这个问题呢?我国劳动人民早在三千多年前就考虑在若干年后半农历某年增加一个月,也就是闰月,以求弥补农历与公历的差距。

二、如何设置闰月?设置了闰月后的农历不再是纯粹的阴历,而称之为“阴阳合历”较为妥当。

设置了闰月后的农历其意义是重大的,能更为精确,实用,寄托了中华民族追求丰收,兴盛的意到我国广大农民的喜爱。

到底多少年闰多少月才能使农历与公历的差距为最小呢?这就是一门很深的学问了。

节气和置闰在中国古代历法中的意义和演变之研究节气和置闰在中国古代历法中的意义和演变之研究目录:1 中国历法综述2 廿四节气研究2.1 节气概述2.2 节气起源2.2.1 夏至、冬至的创立及圭表2.2.2 春分、秋分的创立2.2.3 二十四节气与圭表测影 2.2.4 节气的发展成熟 2.3 与节气有关的遗物遗迹2.3.1 山西襄汾陶寺古观象台遗址 2.3.2 江苏仪征东汉铜圭表2.3.3 河南登封观星台2.4 平气与定气2.4.1太阳运动的不均匀性2.4.2 岁差 2.5 阳历的尝试3 置闰研究3.1 为什么要置闰?3.2 置闰沿革3.3 闰周变化3.4 平朔与定朔3.5 《时宪历》置闰特点3.6 今日我国所用历法4 明清天文学西学东渐与中国历法的演进4.1 宫廷天文学交流4.2 民间天文学家5 总结摘要:本论文着重研究了中国古代历法中很重要而彼此又有紧密关联的两项内容——节气与置闰,探讨了其渊源、沿革以及在天文历法中的意义,理清了我国历法发展的脉络。

关键字:历法、节气、置闰Abstract:In this paper we’ll have a brief study of two important topics in ancient Chinese calendar - solar terms and the disposing of the intercalary month ,which are close related with each other. We’ll probe into their origin ,the course of their change and development, and their value incalendar system ,and finally get a clear cognition of the innovation of Chinese calendar.Key words: calendar, solar terms, intercalary month.正文:历法是中国古代天文学的主要内容,是伴随着农业生产的实践发展起来的。

今年有阴历闰四月,你知道阴历置闰隐藏了华夏文明起源的秘密吗?今天是正月初二,就是阴历新年的第二天,是的,阴历新年。

阳历新年还没有到来,阳历新年开始于2月4日立春交节的那一刻。

华夏文明的传统历法,是阴阳合历。

阴历就是根据月相的周期性变化制定的历法,每个月月首是新月,又称朔;月中是满月,又称望;月末是晦。

从本次朔到下次朔,时长约为29.5天。

十二个阴历月轮完,通常是354天,换言之,一个阴历年,通常就是十二个月共354天。

阳历是根据太阳周年视运动位置的周期性变化制定的历法。

现在通行的测量太阳周年视运动位置的坐标是黄经,太阳周年视运动位置从任何黄经位置出发,重新回到该黄经位置,时长为365.24219日。

比如,立春交节时刻,太阳黄经315°,太阳再回到黄经315°,即下一个立春,用时365.24219日,这就是一个阳历年长。

一个阳历年,比通常一个阴历年要长11日多。

先秦时代,华夏先民没有黄经的概念,测量太阳周年视运动位置的坐标体系是什么?是二十八宿。

请大家告诉大家,这是本人首先揭示的重大事实。

华夏先民如何用二十八宿测定阳历年长?跟黄经坐标类似。

比如,当东方七宿的角宿距星角宿一是秋分点(黄经180°),则秋分交节时刻太阳从角宿一出发,历经二十八宿,重新回到角宿一(即与角宿一黄经位置相同),时长为365.24219日,华夏先民记为365.25日,这就是“四分历”。

作为四分历的阳历,比通常一个阴历年要长11日多。

看明白了吗,传统历法中的阴历和阳历,分别是很清楚的。

阳历和阴历,可以各自独立纪历,互不相扰。

穆斯林用的就是纯阴历,没有阳历,每年十二个阴历月,轮完就是一年。

但华夏先民用的阴阳合历,就是阴历要在阳历的指导下进行置闰。

为什么要置闰,如何置闰?追究置闰的问题,就会发现华夏文明起源的重大秘密。

华夏先民发明的阳历,一年时长365.25日,分为十二个阳历月,每个月分为两个半月,一年就是二十四个半月,即二十四节气,二十四节气轮完,就是一个阳历年。

节气和置闰在中国古代历法中的意义和演变之研究节气和置闰在中国古代历法中的意义和演变之研究目录:1 中国历法综述2 廿四节气研究2.1 节气概述2.2 节气起源2.2.1 夏至、冬至的创立及圭表2.2.2 春分、秋分的创立2.2.3 二十四节气与圭表测影 2.2.4 节气的发展成熟 2.3 与节气有关的遗物遗迹2.3.1 山西襄汾陶寺古观象台遗址 2.3.2 江苏仪征东汉铜圭表2.3.3 河南登封观星台2.4 平气与定气2.4.1太阳运动的不均匀性2.4.2 岁差 2.5 阳历的尝试3 置闰研究3.1 为什么要置闰?3.2 置闰沿革3.3 闰周变化3.4 平朔与定朔3.5 《时宪历》置闰特点3.6 今日我国所用历法4 明清天文学西学东渐与中国历法的演进4.1 宫廷天文学交流4.2 民间天文学家5 总结摘要:本论文着重研究了中国古代历法中很重要而彼此又有紧密关联的两项内容——节气与置闰,探讨了其渊源、沿革以及在天文历法中的意义,理清了我国历法发展的脉络。

关键字:历法、节气、置闰Abstract:In this paper we’ll have a brief study of two important topics in ancient Chinese calendar - solar terms and the disposing of the intercalary month ,which are close related with each other. We’ll probe into their origin ,the course of their change and development, and their value incalendar system ,and finally get a clear cognition of the innovation of Chinese calendar.Key words: calendar, solar terms, intercalary month.正文:历法是中国古代天文学的主要内容,是伴随着农业生产的实践发展起来的。

先民们观测日月星辰,发现其规律,从而决定一年的季节,编成原始的历法,指导农业生产。

二十四节气就是紧密联系于农业生产的历法内容,属于太阳历范畴,是我国历法的独创特征,时至今日我国大部分地区的农业生产仍以之为参考。

中国古代阴阳合历,以朔望月和回归年的长度为基础,安排大小月,设置闰月,使阴阳历协调,月份与四时相适应。

置闰也是古代历法的重要内容,在汉武帝时代,落下闳、邓平等人治《太初历》使闰月的设置与二十四节气相结合,自此闰月的设置有科学准确的规律可依。

本文探讨二十四节气的来源与设置,以及置闰的沿革,有助于弄清楚中国古代历法形成、发展与成熟的过程,也使我们看到了中国古代天文学的辉煌成就。

篇末介绍明清西方天文学传入中国的情况,特别是清末民间天文学的状况。

1 中国历法综述中国历法始于何时,史籍没有确切记载,并且所记多为传说口述。

其中以西汉司马迁《史记·历书》最为详细,“盖黄帝考定星历,建立五行,起消息,正闰余,于是有天地神祗物类之官,是谓五官。

各司其职,不相乱也。

”可见司马迁认为黄帝最早观象授时创始历法,建立五行之术,当时已经可以设置闰月来调节阴阳历,并且有专门的官吏来掌管历法。

虽然黄帝时代的历法并无确凿的依据来考证,但是至少司马迁为我们提供了中国上古时代历法的面貌。

中国现存典籍中以《尚书》最古,它是春秋之前历代史官的官府主要文件和政治论文的选编,从某种程度上来说相较于其他传说有一定的可信度。

其中《尧典》为当时人追述上古尧时代史事的著作,载有“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时”,“期三百六旬有六日,以闰月定四时,成岁”的句子,可以看出远在帝尧时代,我们的祖先就已经开始进行天文观测,并且有了比较全面的天文历法知识,而作为帝王则首先要掌管天文、历法,并以此运用于国政及农业。

究竟这段文字可不可靠历来还存在很大争议,但至少说明在《尚书》的成书年代之前,即春秋之前,我国已经有了一套比较完备的历法制度,只不过在精确度上还有待考证。

XXXX年考古学家在山西省晋南地区的襄汾县陶寺沟遗址有一项重大的考古发现,似乎可以佐证《尚书·尧典》中所述的内容。

在该遗址的祭祀区内发现了一个大型的原题夯土建筑,经考古学家和天文学史专家确认,该建筑具有观象授时作用,可以认为是我国现在发现最古老的观象台遗址,这样的遗址在我国的发现尚属首例。

而晋南地区作为尧的活动区域,已经发现过很多考古遗迹,陶寺沟遗址是其中面积最为庞大的一个。

该遗址有宫殿区、生活区、祭祀区等功能明确的划分,可以论证为一座早期都城。

而考古学家断定其年代也基本与史传帝尧时代相当,基本可以确定其为尧的都城,就是《尚书》中所记“尧都平阳”。

关于此观象台的功能研究,将于后文详细阐述。

既有《尚书·尧典》的文献记载,又有陶寺沟遗址古观象台的考古资料佐证,我们可以认为我国历法,至少始于帝尧时代,即距今4100多年前。

这也说明了中华文明源远流长,中国古代天文历法的独立起源,而且有注重观测的优良传统。

中国古代历法为阴阳合历,其基础是朔望月和回归年的长度。

朔望月是月相盈亏的周期;古人已经知道从看到新月起,经过二十九日有半,才又看到新月。

从新月而知朔的时代,则比较晚。

从河南安阳出土的殷墟甲骨文上的记载,可以看出当时以新月为朔望月的开始,而朔望月的长度也知道的相当正确,并且当时已经使用干支纪日,设置闰月了。

知道朔望月的长度比较简单,因为月相的变化差别很明显,而了解一回归年的长度则稍为困难一些。

大概在周初,才知道一回归年的长度。

将它采用在历法里面,到确立历法,期间还需要经过相当长的时间;因而周初数百年仍然是观象授时的年代,并没有出现成熟的历法。

以朔望月和回归年的长度为基础,怎样安排大月小月?怎样设置闰月?这是阴阳历的重点内容。

朔望月的平均长度为29.5306日,把大月30日,小月29日交替排列,相加平均之后仍不足朔望月的长度,因而有时有连续两个大月的必要,这即连大法。

这样只能调节朔望月,而调整季节,则非设置闰月不可。

因而确定了连大法和置闰开始,才可以说是历法的确立时代。

而这两法未必同时确立,可以独立发展、各自形成,而后共同为历法采用,成为历法核心的两大因素。

比较简单的连大法,只需于每17、17、15个月之间隔,插入二连大月即可;而比较简单的置闰法是19年里面,插入7个闰月。

从近代学者对于《春秋》历学的研究来看,各项证据都支持我国在春秋中叶,已可以颇有规则地使用连大法和置闰法的观点。

因而可以说春秋时代是我国历法由准备而逐步走向确立的时期。

到了战国时代,我国历法才可以确立制定。

当时为四分历,即取回归年长为日,《汉书·艺文志》所载古六历是我国最古老的历法,依次为黄帝历、颛顼历、夏历、殷历、周历、鲁历。

六历只是岁首月建不同而已,即岁首所在月份不同。

由于六历原本早已散失,其法散见于各史历志和纬书子书,这些零星的资料只是后人对于这些历法的印象而已,并无法窥其全貌。

而司马迁《史记·历书》中载有的《历数甲子篇》,是一本完备地介绍西汉以前四分历的治历方法的著作,借此可以推定朔闰,解读古历。

西汉武帝太初元年(公元前104年)制定《太初历》,是中国天文学史上一次重大事件。

《史记·历书》和《汉书·律历志》详细记载了这次历法的制定经过,造历方法,以及当局者外,当时民间如何议论天文历法之学等。

此后中国历朝改历皆记载于各朝正史之中,二十四史里面的律历志是我们研究这些历法的第一手资料。

除了政府组织的修历,还有民间私人撰写的历法。

有的历法没有行用或只在民间使用,叫做小历。

每行用一历,几乎都要经过朝野的一番争执甚至斗争和数年的测验才能决定。

也有行用不久,就发现其疏阔而重修再用;也有两历并用的情况。

因而各历的使用年数不太好确认,情况较为复杂,前人在这方面做过很多工作,取得了基本一致的看法。

纵观中国历法史,大约可以分为四个时期(1)古历时期:汉武帝太初元年以前所用的历法,原本早已散失,后人考据只能得其大概。

其历法初步形成,逐级演化,走向完备。

尤其从闰月的设置上来看,可以看出其走向成熟的步骤,这点将在后文专门阐述。

(2)中法时期:从汉太初以后到清初改历,历法都有成文载诸史志;历法虽几经改革,但原则没有改变,而且都是中国人自己创立的方法,因而可以称之为中法时期。

其中具有代表性的历法有汉代落下闳的《太初历》、南朝祖冲之的《大明历》、唐代一行的《大衍历》、元代郭守敬的《授时历》,都代表了当时天文历法的最高水平,在很多方面取得了突破性的创新。

(3)中西合法时期:清代历法以西方传教士汤若望的《新法历书》为基础,康熙年间始编为《历法考成》,制成定制;用西方的方法来合乎中历的规模,是为中西合法时期。

(4)公历时期:辛亥革命以后改用世界通行的公历,即格列高里历。

干支纪日法也是中国历法的一个重要特点。

该法以六十为一周,周而复始,所以历算家都以甲子为不变的尺度来推日度月,考古学家也借甲子来定古代月日的真正间隔;否则经过多次的改历,古代岁月将无法整理。

殷代甲骨文里已经使用干支纪日,而当时只表明它属于某一月的干支,要知道它在月中的位置,需要查考历谱来排比。

周初仍用这个办法,但是多标明月相,以月相为准,计算距离日数,确定在月中的位置。

而从春秋以来,干支纪日从来没有间断过或错乱过。

因为《春秋》所记第一次日食为“鲁隐公三年二月已巳”,用历史纪年和甲子顺序上推,当在儒略日的1,458,496日,而据奥泊尔子《日食食典》所载,儒略日1,458,496.3日正有日食发生;这样则至少从鲁隐公三年(公元前722年)二月己巳起,从来没有间断过,是世界上最悠久的纪日法。

在西方天文学有一种连续纪日的儒略日(JD),它以儒略历公元前4713年1月1日的GMT正午为第0日的开始。

还有一种简化儒略日(MJD):MJD=JD-2400000.5,MJD的第0日是从公历1858年11月17日的GMT零时开始的。

需要注意:儒略历公元前4713年1月1日相当于公历公元前4713年11月24日。

2 廿四节气研究2.1 节气概述二十四节气在我国古代历法的执行中逐步形成,最迟在西汉时,我国已经形成了完整的二十四节气系统,且名称与含义一直延续至今,兹分述如下:立春、立夏、立秋、立冬:立,即也,立刻的意思。

立春,春立刻就到。

其他立夏等皆此意。

夏至、冬至:至,极也。

夏至,盛夏已经到来。

冬至,严冬已到。

春分、秋分:分,平分也。

春分、秋分是说这两天的昼和夜的时间等长。

同时这两个节气也正好处在夏至和冬至之间。