庐山高图赏析

- 格式:pptx

- 大小:6.06 MB

- 文档页数:9

中国好字画鉴赏沈周《庐山高图》庐山又称匡山或匡庐,位于江西省九江市南,相传我国周朝有匡氏七兄弟上山修道,筑草庐隐居而得名,向有“匡庐奇秀甲天下”之誉。

苏轼有“不识庐山真面目,只因身在此山中”之句,为庐山之审美价值留下了令人遐想的无限空间。

此幅《庐山高图》是著名的画家沈周众多山水画中一幅佳作,以北方画风特有的遒劲、浑厚之气,表现南方山水秀美、凄迷之韵,使南北画风有机融合,又各尽其妙。

这一绘画风格的形成不仅在于其“师古能化,自出机杼”,还与其人品、阅历及修养的历练有关。

该作品纵193.8厘米,横98.1厘米,现藏于台北“故宫博物院”。

此幅《庐山高图》堪称沈周经典之作,作于41岁,也是他转型时期的代表作。

沈周(1427-1509),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。

不应科举,长期以事绘画和诗文创作。

擅山水,初得父沈叵吉、伯父沈贞吉指授。

笔墨坚实豪放,形成沉着浑厚的风貌。

亦作细笔,于谨密中仍具浑成之势,人称“细沈”。

兼工花卉、鸟兽,擅用重墨浅色,别有风韵。

也画人物,名重当时。

《庐山高图》描绘崇山峻岭,烟云弥漫,瀑布高悬而下,一泻千里,形象生动地表现出庐山的秀丽景色。

层层高叠,近似王蒙的笔法、布局,作危峰列岫,长松巨木,起伏轩昂,雄伟瑰丽。

近处一人迎飞瀑远眺,比例虽小,却起着点题的作用。

由于作者极善于虚、实和黑、白的均衡处理,故画面虽饱满却不觉得挤迫窒息。

画面上水的空灵、云的浮动,再加上直泄潭底的飞瀑,使密实的构图里有了生动的气韵。

整幅画笔墨显得坚实浑厚,景物郁茂,气势宏大,虽笔法师王蒙,但更显清新空灵,融“崇高”的人格理想与壮丽的大自然为一体,也揭示了画家的胸襟。

此幅画于成化丁亥(1467),取法为宋、元文人画传统,故精力专注,特为杰出。

画中山石林木笔法全仿王蒙,益以本身功力,更觉浑朴雄健。

,几无空处,山石融合了王蒙的解索皴与董源、巨然的披麻皴法,先以淡墨层层皴染,再施以浓墨逐层醒破。

笔法稳健细谨,不恣意逞任,用墨浓淡相间,於满幅布局中有疏朗之感,故觉实中有虚。

《庐山高图》分析《庐山高图》是唐代文人王之涣创作的一首山水诗,描绘了庐山秀丽壮观的自然景观,并抒发了诗人对繁华世俗的厌恶和对田园生活的向往之情。

该诗形象地展示了中国古代山水诗的艺术特色。

整首诗以庐山为主题,分为前后两部分。

前四句以“庐山秀出南斗傍,屏风遥插五云端”为开头,描绘了庐山巍峨挺拔的景象。

其中“庐山秀出南斗傍”一句,用寓言手法将庐山比作南斗星,暗示了庐山在众山之中的独特美丽。

而“屏风遥插五云端”则表达了庐山高耸入云的壮丽景象。

这一部分写景工整,字眼新颖,使读者感受到庐山高峻壮丽的气势。

后五句以“压雪拨烟渡青松,冲霄直作抵玉峰”为主题,进一步描写了庐山的美景。

其中“压雪拨烟渡青松”描绘了庐山山势的陡峭和奇特,而“冲霄直作抵玉峰”则表达了庐山高耸入云的景象。

通过这些形象的描写,诗人成功地将庐山的壮丽景色展现在读者面前。

《庐山高图》的后半部分则表达了诗人对繁华世俗的厌倦和对田园生活的向往。

诗中写道:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。

这是对当时社会现实的不满,诗人通过对自然景色的描写,表达了对繁华世俗的厌恶。

诗人还写道:“青青子衿,悠悠我心”,表达了诗人对自由自在的田园生活的向往和追求。

整首诗抒发了诗人对自由、宁静田园生活的热爱,美化了自然的原始状态,传递了对清逸生活的向往之情。

《庐山高图》是中国古代山水诗的杰作之一,不仅是文学作品,更是对当时社会现实的反思和诗人对理想生活的追求。

它向读者展示了美好自然景观,引导人们追求美好的生活,并通过对繁华世俗的抨击,对社会进行反思,从而使人们对生活有更深层次的思考和品味。

《庐山高图》分析《庐山高图》是中国古代文学家杜甫所作的一首诗歌,被誉为中国古代诗歌中的代表之作。

这首诗以庐山的奇丽风景为背景,描绘了一幅旷世名山的壮美画卷。

在这篇文章中,我们将对《庐山高图》进行深入分析,探寻其诗歌艺术的魅力所在。

我们来看看《庐山高图》中的诗歌意境。

这首诗的开篇便立即展现了庐山壮美的山水气象:“庐山谁遣长杨子,舒採霄汉高悬西。

”这一开头就仿佛将读者带入了一幅高大壮观的画面之中。

长杨子是庐山的一处名胜,古人传说此地有一位名叫长杨子的隐士居住,他的精神和风骨都和庐山的险峻山色相得益彰。

这里既有山水的壮丽,又有人文的博大,给人一种大自然与人文融合的美好感受。

值得关注的是《庐山高图》中艺术表现手法的运用。

杜甫在诗中对庐山的描写细腻而又生动。

比如“云披青冈半掩门,飞湍夺地三峰奔。

霹石拖空泻银汉,文郎挽父赋清辉。

”这些细节的描写不仅展现了庐山的雄奇之美,而且在读者脑海中勾勒出了一幅跌宕起伏的山水画面。

而“霹石拖空泻银汉”,“文郎挽父赋清辉”等比喻手法的运用,则更增添了诗歌的艺术张力,使整首诗更显得富有诗意和感染力。

诗歌中还采用了许多对比、象征和夸张手法。

比如“屏以檀栾为盖,云加青草作簪。

”这里的“檀栾”和“青草”分别用来比喻天边的云雾和庐山的草木,恰如女孩打扮得花枝招展,一片妩媚。

而“水石潜回初壁镜,倒天逆日断新安。

”又用“初壁镜”和“新安”来形容庐山山水的变幻莫测和宏大气势。

这些对比和象征的手法增添了诗歌的艺术张力和意境的深远。

我们来观察一下《庐山高图》的情感表达。

杜甫在这首诗中,通过对庐山景色的雄浑描写,不仅表现了对自然景观的赞美,更是表达了对命运变迁和个人遭遇的无奈与苍凉。

整首诗歌通过对庐山的描写,表达出了一个人在社会动荡之中对理想的无奈和对自然的向往。

以庐山雄浑的山水写尽了他对政治失败的失望。

这种情感的抒发使得诗歌更显得深刻和感人。

《庐山高图》是中国古代诗歌中的一颗珍珠,它以雄浑的语言、瑰丽的画面、深刻的情感,描绘了世界名山庐山的壮美风光,展现了中国古代诗歌的艺术魅力。

《庐山高图》分析《庐山高图》是一幅由北宋张擢制作的山水画作,这幅画作展现了中国传统山水画的精髓。

张擢以其出色的技艺和对自然风景的深刻理解,将庐山的壮美景色栩栩如生地展现在画布上,被誉为中国山水画的经典之作。

从整体结构上来看,《庐山高图》采用了“远近分明”的构图手法。

画面的上半部分描绘了远处的山峦,峭壁险岩层层叠叠,山势起伏雄伟壮丽。

而画面的下半部分则是细腻入微的景色,描绘了庐山山麓的蜿蜒溪流和青翠的松柏。

这种构图手法通过对远近景物的处理,使得画面在空间上呈现出了明显的层次感和厚重感,让观者一眼就能被画面所吸引。

从造型结构上来看,《庐山高图》凭借着精妙的笔墨和别具一格的构图,展现了庐山的绝美风姿。

画面中,山石、树木、溪流都被描绘得栩栩如生,栩栩如生,既逼真又具有一定的抽象性。

张擢极其擅长通过“点、线、面”的表现手法,将静态的山水变得生动起来,使得整个画面充满了强烈的生命力和动感。

这些极富韵律美的线条和气韵生动的墨色,为庐山的壮丽景色增添了不少魅力。

从意境表现上来看,《庐山高图》通过细腻入微的描绘和平和的色彩,展现了中国山水画独特的意境美。

画面中,峭壁岩石和茂密树木在对比鲜明的色彩衬托下,形成了浓烈的对比。

画中的溪流清流潺潺,将山川间的平和与安详表现得淋漓尽致。

这种富有意境的表现手法,使得观者在细品画作时,仿佛可以置身于画面中,感受到了大自然的奇幻之美。

从文化内涵上来看,《庐山高图》通过对自然风光的描绘,呈现了中国传统山水画所追求的“山青水秀”的审美情趣。

庐山是中国著名的名山,是中国传统文化中的重要符号之一。

张擢通过这幅画作,不仅仅是对自然风光的再现,更是对中国山水画的传统精神的继承和发展。

他不仅仅在造型结构上有所突破,更是在表现手法和意境美上进行了深入的探索,使得《庐山高图》成为了中国山水画中的经典之作。

《庐山高图》分析《庐山高图》是中国历史悠久的山水画之一,它以其独特的风格和高超的技艺在中国绘画史上占据着重要地位。

这幅画作创作于明朝末年,作者为著名的画家顾恺之。

这幅作品以其独特的艺术表现形式,展现了庐山的山峦起伏、水势澎湃的壮美景色,深受人们的喜爱。

在这篇文章中,我们将对《庐山高图》进行深入分析,探讨其艺术特点及历史价值。

我们来看一下《庐山高图》的艺术特点。

这幅作品以极具挑战性的形式表现了庐山的险峻、秀美、壮阔和山水相依相伴的景色。

作者运用了大量的皴法,通过勾勒出山峦的形态、水流的流动和云雾的飘逸,展现了庐山的雄伟壮丽和神秘浪漫。

整幅画面色调温和,层次分明,气势恢宏。

顾恺之通过运用绘画技法,成功地表现了“精研俯仰,绝倒溪涧”的主题,具有很高的艺术价值。

我们需要了解《庐山高图》在中国绘画史上的地位。

《庐山高图》是中国山水画的经典之作,它广泛地影响了中国绘画史上的后继艺术家。

这幅作品在中国绘画史上占有重要地位,对后人产生了深远的影响。

它将中国山水画的表现形式推向极致,成为中国绘画史上的经典之作。

它在中国绘画史上的地位不可撼动,是中国山水画发展的一个重要里程碑。

我们来谈一谈《庐山高图》的历史价值。

作为中国绘画史上的经典之作,《庐山高图》具有极高的历史价值。

这幅画作以其独特的艺术表现形式,展现了庐山的壮美景色,如今已成为中国绘画史上不可或缺的一部分。

它是中国绘画史上的珍贵遗产,代表了中国绘画史上的高峰之作。

《庐山高图》的历史价值不仅体现在其艺术性上,更体现在它所承载的文化和历史内涵上。

如今,这幅作品以珍贵的艺术品身份,陈列在中国的博物馆中,成为了中国绘画史上的瑰宝。

通过对《庐山高图》的分析,我们对其艺术特点、在中国绘画史上的地位以及历史价值有了更深入的了解。

这幅作品以其独特的艺术表现形式赢得了人们的赞誉,成为了中国绘画史上的经典之作,具有极高的历史价值。

希望它能一直被保存下去,为后人传颂。

《庐山高图》分析《庐山高图》是明代著名画家郑板桥的代表作品,也是中国美术史上的经典之作。

这幅作品以庐山为题材,展现了庐山的壮丽景色和壮丽的气势,被誉为中国山水画的经典之作。

《庐山高图》采用了两页横幅的形式,全幅画面以山水为主题,描绘了庐山的丰富多彩的自然风景。

整幅作品以有节奏的线条勾勒出山峦起伏的轮廓,山岭曲折蜿蜒,使整幅画面充满了张力和变化。

郑板桥以精湛的技法,刻画出了庐山的独特景色,用简练的笔法表现出了山峰的险峻和绵延的山脉,展现了壮美的山水风景。

在画面的中央,画家以略带朦胧的手法勾勒出一座巍峨的山峰,山峰上云雾缭绕,给人以神秘的感觉。

山脚下有一条弯曲的小溪,清澈见底,流水潺潺,营造出宁静安详的氛围。

在山脚下,翠绿的松树和枫叶宛如画家的声音岁月,层林尽染,使整个画面显得更加生动和丰富。

画家以细腻的笔触勾勒出了山中密林和瀑布,生动地表现了庐山的秀美和雄奇。

画家通过独特的构图和细致的描绘,刻画出了中国古代山水画的特色和魅力,展现了中国古代山水画独特的审美意趣。

除了画面的精彩构图和细腻描绘之外,《庐山高图》还借鉴了中国古代山水画的传统手法,采用了淡墨、轻墨的处理技巧,使整幅画面更显空灵淡雅。

通过淡墨、轻墨的处理,画家巧妙地表现了庐山云雾缭绕的氛围和山水的变幻多姿。

画面的上方和左方留白处还增加了作品的空灵和意境,使整幅画面更显出青山绿水的清丽与灵动。

《庐山高图》是中国山水画的经典之作,不仅在艺术上取得了极高的成就,而且在表现主义和意象主义上创造了新的高峰。

通过巧妙的构图和精湛的技法,郑板桥在这幅作品中展现了中国古代山水画的独特风貌和魅力。

这幅作品不仅是中国山水画的经典之作,更是中国绘画艺术宝库中的珍品。

沈周《庐山高图》描绘庐山风景山水画名画鉴赏《庐山高图》山峦层叠,草木繁茂,气势恢弘。

画面右下角山坡两棵劲松虬曲盘缠,中景以著名的庐山瀑布为中心,水帘高悬,飞流直下,两崖间木桥斜跨,打破了流水飞白的呆板,两侧峭壁呈内敛之势,瀑布上方庐山主峰耸立,云雾浮动,山势渐入高远。

构图由近景的山坡虬松,中景的瀑布、巉岩、峭壁,远景的庐山主峰,自下而上,由近及远,近、中、远景相连,一气呵成,贯串结合而形成S形曲线。

这种构图法很像南宋院体的程式,近景的处理也和马远的“一角”之景十分相似。

全图群峰直插,回环掩映,争奇竞胜,实在是大家手笔。

在画法上,先用淡墨皴染,再用浓墨逐层提破,并以重复的皱纹引导山石作左右倾斜、呼应、冲突的韵律,使群峰有簇拥叠转的动感。

中间一座山石墨色较淡较明亮,好像从画的外面投射一些光线进来,这座方形的山石用不同的皴法描绘,感觉石质坚硬,使画面产生更多变化。

除了近景的大树外,山上的树木都很渺小,衬托出庐山崇山峻岭的气势。

作者取于王蒙技法,善于组合稠密高叠的石岩,进而形成转折交搭的层峦,大小林木复合为统一的自然美,布局疏郎,厚重凝炼,有条不紊,宾主和谐,浑然一体。

沈周的个人特色在这幅画中也初见端倪,山石主要用短披麻皴,干湿互用,层次分明,山峦没有险绝沉重之感,而是将温润柔雅的气氛贯穿画面。

沈周《庐山高图》沈周的山水画大多描绘文人的生活环境和山川自然风光,主要是学习董、巨和元四家,但也曾学习过浙派画家戴进《东山图》,是吸收浙派用笔和设色的某些长处来丰富元代文人画法的表现力。

沈周作画要求很严,据说早年多画小幅,四十岁以后才开始画大幅作品。

沈周的成熟风格有两种:粗笔和细笔(称“粗沈”和“细沈”)。

前者比较简率,用中锋秃笔,实际上是南宋风格的继续;也可能由于求画的人太多,所以干脆寥寥几笔,以作应酬。

后者则笔法细密繁复,是学习元代画家王蒙的结果。

因为他的细笔山水少,所以认为“细沈”较珍贵。

另一个吴门画家文征明的作品,也被分为“粗文、细文”两种,而“粗文”较少。

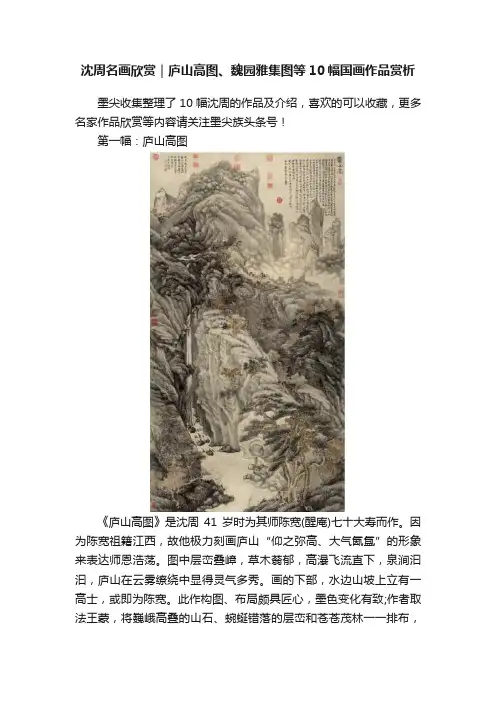

沈周名画欣赏|庐山高图、魏园雅集图等10幅国画作品赏析墨尖收集整理了10幅沈周的作品及介绍,喜欢的可以收藏,更多名家作品欣赏等内容请关注墨尖族头条号!第一幅:庐山高图《庐山高图》是沈周41岁时为其师陈宽(醒庵)七十大寿而作。

因为陈宽祖籍江西,故他极力刻画庐山“仰之弥高、大气氤氲”的形象来表达师恩浩荡。

图中层峦叠嶂,草木蓊郁,高瀑飞流直下,泉涧汩汩,庐山在云雾缭绕中显得灵气多秀。

画的下部,水边山坡上立有一高士,或即为陈宽。

此作构图、布局颇具匠心,墨色变化有致;作者取法王蒙,将巍峨高叠的山石、蜿蜒错落的层峦和苍苍茂林一一排布,整个画面疏密有度,松紧有序,有条不紊。

此作品堪称沈周经典之作,也是他转型时期的代表作。

第二幅:魏园雅集图这是沈周43岁时的画作。

此轴绘五人山亭雅集之事。

画面下方正中有一茅亭临渚而筑,茅亭内四人席地而坐,书童侧立一旁,一老者曳杖而行,前往草亭。

由远及近,有山石磊磊,山涧飞流直挂,小溪淙淙,溪边小桥,杂树数株,红似火的枫叶点缀其间。

有景物,有声色,有人境,营造了一种山水亭榭、林泉雅集的氛围。

在技法上皴染兼施,气息雄浑沉静,画上共六人题咏,实为诗书画融为一体的佳作。

第三幅:桃花书屋此画为作者思念逝去的弟弟时所作,构图采用高远法,仿王蒙笔意,山石皴染洗练沉着,黑白虚实巧妙。

墨色浓淡相宜,近处山石圆浑,苔点温润,间以老树数株,一老者独坐草阁之中。

根据画卷上方题记,可知此阁乃沈周家宅,阁中老者似是沈周自己,表现出对弟弟“今日看花唯我在,一场春梦泪痕边”的思亲之情。

第四幅:飞来峰图此画为沈周成化庚子年(1480)五月夜宿飞来峰下而作。

画面构图饱满雄健,气韵高清,墨色浓淡相间,虚实结合,山峦清旷。

峰下淙淙溪水,溪上小桥,近处一亭,亭边二人,其一负手而立,似沉浸在飞来峰和山林之中,画面气息高雅,意境幽微。

第五幅:虎丘送客图虎丘位于苏州城西北郊,素有“吴中第一名胜”之美誉,也是文人墨客雅聚吟咏的绝佳场所。

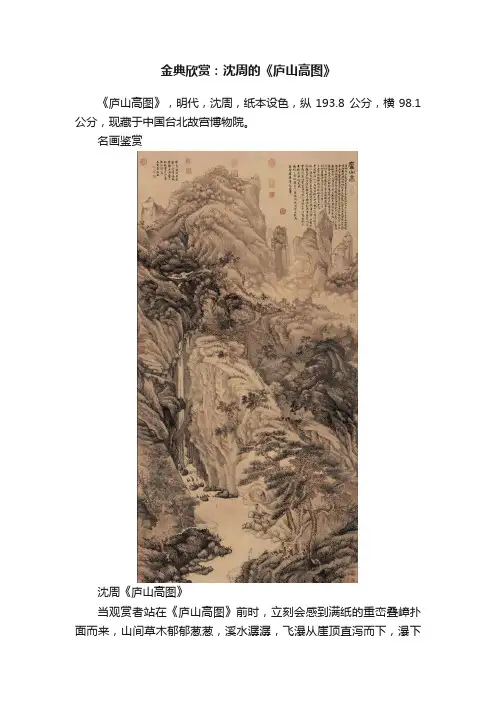

金典欣赏:沈周的《庐山高图》《庐山高图》,明代,沈周,纸本设色,纵193.8 公分,横98.1 公分,现藏于中国台北故宫博物院。

名画鉴赏沈周《庐山高图》当观赏者站在《庐山高图》前时,立刻会感到满纸的重峦叠嶂扑面而来,山间草木郁郁葱葱,溪水潺潺,飞瀑从崖顶直泻而下,瀑下有一高士老者伫立在山石上,若有所思的样子。

整幅画面构图严谨,有条不紊,近景远景自上而下,由近及远,一气呵成,显示出大家手笔。

庐山的主峰构成远景,山石层层叠叠,云蒸霞蔚,洋溢着勃勃生机;中景中有飞流的瀑布、威严内敛的峭壁,其间木桥斜跨,草木丰茂,动静相宜,云光山色极为精彩;近景由右下角的劲松构成。

在这幅图中,沈周干湿互用,用短披麻皴表现山石的层次,使之没有沉重险绝之感,而凸显了温润柔雅的气氛。

沈周《庐山高图》局部对诗书画样样精通的沈周将书法之美、诗歌之涵融入画中,将山川拟人化,使所画庐山充满浪漫意味。

为以庐山的崇高博大赞誉老师,画中山体层层高叠,上有长松巨木,轩昂起伏,瑰丽雄伟,配以浮动的云朵和直泄潭底的飞瀑,密实的构图顿时有了生动的气韵。

加之沈周对虚实、黑白的均衡处理,整幅画面虽饱满但不令人窒息,清新空灵,显示了画家不凡的气度。

画趣拾珍沈周《庐山高图》局部“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

"魅力无穷的庐山不仅吸引了无数诗人吟咏歌颂,其“不识庐山真面目”的神秘感也让很多画家前往游览,以期画出庐山的壮美秀奇。

古代有这样一位画家,他一生中从未去过庐山,却一吐胸中的豪气,创作出巨作《庐山高图》,他就是明代大名鼎鼎的画家沈周。

更令人惊奇的是,沈周所画的嶙峋的怪石,和庐山著名的“五老峰”几乎一模一样。

沈周《庐山高图》局部沈周出生于一个书香门第,父亲和伯父都是当时有名的书画家,拥有许多名家绘画,耳濡目染下,沈周很小就在诗书绘画等方面表现出了极高的造诣,以后更是从未间断过绘画和诗文的创作。

沈周《庐山高图》局部沈周所在时期,院体浙派开始逐渐衰落,取而代之的是以沈周为奠基人和精神领袖的吴门画派,其特点是笔法苍劲、意境深邃,画派中人大多是诗书画全才,明代著名的才子文征明、唐寅等人都是沈周的门生。

《庐山高图》分析《庐山高图》是唐代文人刘禹锡所作的一首七绝,描述了庐山的壮美景色和人文景观。

全诗以庐山为背景,描绘了山势高峻,云雾缭绕,奇峰异石,苍松翠柏的自然景观,并融入了庐山的历史文化,体现了人与自然的和谐共生。

诗的开头两句“庐山谁家子弟秀”,借指庐山的风光和背后的历史文化,暗示了庐山的美丽和灵秀。

接下来的几句描述了庐山的山势高峻,“遥望洞庭山水翻”、“白云一片去悠悠”描绘了山峦雄伟壮观的景色。

同时“遥望”与“白云一片”暗示了庐山的高峻和云雾缭绕的境界。

接下来的几句描述了庐山的奇峰异石,“空忆佳人误青楼”、“青楼十二峰如画”表达了庐山峰峦的美景,以及峰峦间苍松翠柏的美丽景观。

通过将佳人与峰峦相类比,体现了山峰的灵秀和与人的交融。

最后两句“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”在描绘庐山自然景观的也融入了历史和文化的元素。

九曲黄河、万里沙、浪淘风簸等词语既表达了庐山风景的广阔和宏大,也启示了历史的变迁和风云变幻。

整首诗通过描绘庐山的自然景观和历史文化,表达了作者对庐山的喜爱和景色的赞美。

《庐山高图》具有浓厚的文人情怀和壮丽的山水风光融入展示了作者对庐山景色的独特感悟和表达。

通过对庐山壮美景色的描绘,诗歌向读者展现了一幅精美绝伦的山水画卷,引发读者对自然和历史文化的思考。

诗歌还通过对庐山的描绘,表达了人与自然的和谐关系,强调人类应该与自然相互依存、和谐共生。

《庐山高图》以其独特的表达方式和精美的描写手法,向读者展现了庐山的壮美景色和庐山所蕴含的历史文化,让人们对美丽的自然和传统文化产生了深深的敬畏和赞美之情,同时也引发人们对自然与人类关系的思考。

这首诗充分展现了唐代文人的才华和情感世界,成为了中国文化史上的经典之作。

沈周《庐山高》解析庐山高图,原作尺寸194cm×98cm ,纸本设色,现藏于中国台北故宫博物院,作于成化丁亥(公元1467 年),时年沈周41 岁。

此幅作品取法自宋元文人画传统,故精力专注,特为杰出。

画中山石林木笔法全仿王蒙,益以本身功力,更觉浑朴雄健。

然而几无空处、物象繁密,用皴擦点染勾等技法,兼融王蒙的解索皴与董源、巨然的披麻皴法,先以淡墨层层皴染,再施以浓墨逐层醒破。

笔法稳健细谨,不恣意逞任,用墨浓淡相间,于满幅布局中有疏朗之感,故觉实中有虚。

而画悬泉百丈直泻冲下,涧水轻柔,云光山色极为精彩。

沈周绘制《庐山高图》之所以采用王蒙的笔法,亦绝非偶然。

作为寿礼,必然要考虑老师陈宽的喜好。

陈宽,字孟贤,是明初以经学著名的大臣陈继的次子,沈周的父亲沈恒(恒吉)、伯父沈贞(贞吉)都曾求学于陈继;更重要的是,陈宽的祖父陈汝言和元四家的王蒙关系亲密,世所共知。

他们之间有一则著名的逸事:洪武初年,陈汝言去拜访当时任泰安知州的王蒙,王蒙有一幅花了三年才画成的《泰山图》,陈汝言用小弓将蘸有白色颜料的画笔弹到画上,如同雪花飞舞,于是将画作改为景,命名为《岱宗密雪图》,后被陈氏家族收藏近年。

此外,王蒙有一幅《为陈惟寅作山水轴》,而陈惟寅就是陈汝言的哥哥。

因此,沈周借鉴王蒙笔墨缜密、浑厚华滋的画风,暗示了陈家与王蒙交往的历史渊源。

其次,《庐山高图》是晚辈给长辈的祝寿之作,不适合采用恣肆狂放的笔法,更不适合采用类似于倪瓒那种转折方硬、意趣荒寒的折带皴,而王蒙这种精密繁复、沉着稳健的笔法,更能表现对长辈的尊敬之意。

沈周的山水画以北方画风特有的遒劲、浑厚之气,表现南方山水秀美、凄迷之韵,使南北画风融为一体,又各尽其妙。

这一绘画风格的形成不仅在于其“师古能化,自出机杼”,还与其人品、阅历及修养的历练有关。

沈周的作品风格的发展大体分为两个阶段,早期以“细笔”画为主,晚期呈现出粗笔放逸的风格,《庐山高图》可以说是两种风格兼具的代表。

《庐山高图》分析《庐山高图》是明代文学家杨慎所创作的一首山水诗,描绘了庐山的壮丽景色和自然奇观,被誉为中国古代山水诗的经典之作。

本文将从题材、结构和意义三个方面对《庐山高图》进行分析。

题材方面,《庐山高图》以庐山为题材,描述了其独特的山水风光和奇特的地理特点。

杨慎以一种凤眼形式展示了整个庐山的全貌,并描述了庐山的大小峰岭、翠竹和瑶池等美景。

他以形象鲜明的描写手法,将读者带入了庐山的神秘世界,让人仿佛亲眼目睹了庐山的壮丽景色。

结构方面,《庐山高图》分为七首,每首四句共二十八字,形式简洁明快。

整首诗通过七首的共鸣和呼应,展示了不同角度下的庐山美景,给读者带来了鲜明的视觉和心灵感受。

每首诗的第四句都能够紧紧联系上一首诗的第一句,形成了一个闭环的结构,使整首诗的结构紧凑而有层次感。

意义方面,《庐山高图》通过描绘庐山的壮丽景色,表达了诗人对自然的赞美和对生命的热爱。

他用“四顾低迷,峰峦如聚”来形容山势的高远和峻峭,以及山间的云雾缭绕;用“飞湍瀑流争喧豗”来描绘奔腾的瀑布和激流,展现了山水间的壮丽气势。

这些描写传达出杨慎对庐山自然景观的敬畏之情和对自然之美的赞美之情。

《庐山高图》还有一层深意,即通过描绘庐山的壮丽景色,表达了人生短暂、人世无常的哲理。

诗中提到“古木阴中系磬披”,表明庐山既有壮丽的山水,也有寂静的古木,暗示着生命的短暂和无常。

这是诗人对人生的思考和婉言。

作为中国古代山水诗的经典之作,《庐山高图》通过描绘庐山的壮丽景色和自然奇观,展示了杨慎对庐山的敬畏和赞美之情,并融入了生命的哲理,使整首诗给人以深刻的感悟。

诗歌清新简练的结构和形象逼真的描写手法,使《庐山高图》成为了中国古代山水诗中的经典之作。

赏析《庐山高图》高古笔墨话恩师——赏析《庐山高图》沈周、文征明、唐寅、仇英在画史上被称为“明四家”,其中要算沈周、文征明成就最高影响最大。

沈周,字启南,号石田,晚号白石翁,人称白石先生,他是明代中期著名画家人吴门画派的创始人。

沈周一生吟诗作画,悠游林泉,追求精神上的自由,蔑视恶浊的政治现实,一生未应试,终生从事书画。

沈周的《庐山高图》就是他最具代表性的作品之一。

《庐山高图》纸本,纵193.8厘米,横98厘米,是沈周为老师祝寿而作。

画中峰峦叠嶂,气势奇伟,巨瀑之下有一老叟位立静观。

庐山,在沈周的心目中,是那样的巍峨,那样的简洁。

以雄伟瑰丽的庐山来比喻老师的崇高品格,并在画上巧妙地安排一大一小的人物远眺香炉峰瀑布,从而点出了学生对老师的崇敬,中国民族传统美德跃然纸上。

《庐山高图》其笔法细秀,气蕴沉雄苍郁,用笔若毫芒,局部皴檫点渠不下五六通,显得苍茫厚实,是典型的王蒙风格。

图中山峦层叠,草木繁茂,气势恢弘。

山石用披麻解索皴加强了立体感波墨点苔,笔力苍劲,深得王蒙笔力精髓而发展创造,再现了庐山宏伟的形象。

山石用细披麻皴与牛毛皴梳理出岩石的体质,矾头石头以浓墨为苔,用明暗对此拉开空间距离。

并在重墨的渲染下,注泉水弯弯曲曲,窗岩破壁直倾谷底。

其间时为山岩所掩,时为栈桥遮隔,然笔断而意连,生动而有趣。

《庐山高图》构图上由近景的山坡乱松,中景的瀑布、岩,峭壁,远景的庐山主峰、自下而上,由近及远,近、中、远景相边,一气呵成,贯串结合而成S形曲线,这种构图法很像南宋院体的程式;近景的处理也和马远的“一角”之景十分相似。

整个画幅又以中间的一块山体为中心,并因为这块山石的存在而显得更加统一。

它以淡墨轻扫渲染,与周围以牛毛皴擦的厚实凝重的山肌拉开了黑白度与质量感的对比,同时使白色的流泉得到协调而不显得孤立。

整个画风属于王蒙《青天隐居图》一路,但似乎又比王蒙更加繁密而清晰,也更有层次感。

中央的山石结块与流泉的表现形式似有荆浩《庐图的影子》;画幅内部山石结构与树木为结体严谨写实,具有宋人的某些写实风尚,山头温润,苍郁的矾头又与巨然相似。

《庐山高图》分析《庐山高图》是中国著名画家徐悲鸿创作的一幅作品,此画是在1942年完成的。

这幅作品是以中国著名风景名胜庐山为题材,它展现了庐山的壮丽景色和独特气息。

本文将对《庐山高图》进行深入分析,探讨其艺术特点和历史价值。

我们可以从画面的整体构图来进行分析。

《庐山高图》呈长卷式的立轴形式,画布上呈现出一片美丽的山水画卷。

画面左侧是参天的高山,山脚下是波光粼粼的湖水,湖水上漂浮着几艘小船。

画面右侧是青翠的山脉,层层叠叠,气势恢宏。

整个画面用墨色勾勒出了庐山的雄浑山势和秀美景色,给人以一种恢弘壮丽的感觉。

在构图上徐悲鸿大胆运用了对角线构图的手法,增强了画面的动感和立体感。

他在画面中巧妙地运用了对比的手法,让观者在欣赏画面时能够感受到山水的宏伟和秀丽。

我们可以从画面的笔墨和色彩运用来进行分析。

《庐山高图》在笔墨上运用了浓淡相宜的墨色,深浅相间,使得画面的山水轮廓清晰有力。

在用笔上徐悲鸿追求简练、明快的笔法,运用充满力度的笔墨表现出庐山层峦叠嶂的气势。

他也善于用水墨的深浅和干湿对比来表现山水间的远近和明暗。

在色彩上,他主要采用了淡墨、淡青、深绿等色彩,展现出清新淡雅的庐山风光。

整幅画面色调和谐统一,给人一种宁静、悠远的感觉。

通过这些笔墨和色彩的运用,徐悲鸿成功地表现出了庐山的独特魅力。

我们可以从作品的情感表达来进行分析。

《庐山高图》展现了徐悲鸿对庐山的深厚情感和热爱之情。

徐悲鸿曾经对庐山赞美道:“四面楚歌声自苦,三峰重叠影成愁”,他对庐山的赞美之情可见一斑。

在这幅画作中,他通过对庐山的形态、气势和风景的表现,表达了对庐山的敬畏和景仰之情。

整个画面中透露出一种宁静、悠远、恢弘的气息,表现出了徐悲鸿内心深处对庐山的情感追求。

我们可以从作品的历史价值来进行分析。

《庐山高图》是徐悲鸿晚年的杰作,它不仅展现了大师高超的艺术造诣,更是对中国画传统的发扬和创新。

通过这幅作品,我们可以感受到中国传统山水画的气韵和韵味,同时也能感受到现代艺术家对传统艺术的继承和发展。

《庐山高图》分析《庐山高图》是一幅明代画家祝允明所作的山水画,全长638.7厘米,高31·97厘米,以庐山为主景,绘制了庐山世界的风光景致。

画面以清瘦淡雅的线条勾勒山石草木,采用鲜明的色彩技巧,将野趣和功利完美地融合在一起,使画面更为自然而富有趣味。

首先,该画作的主景点是庐山,这里是中国著名的风景旅游胜地,以玉山为主峰,景点分为东南西北四大景区。

祝允明在此创作,将其笔下的庐山景象刻画细腻入微,完全展现了该山地世界的壮丽和神秘,同时也表现了祝允明对故乡的深情感受。

其次,该画作刻画的自然现象和景观颇具特色。

像是画中细腻的石壁,巨大的水瀑,分布广博的村庄等等,每个元素都非常具有特色。

同时,祝允明在画中使用鲜明的色彩,使画面更加生动而有趣味。

整幅画的基调是绿色,小草小树绿植遍布整个庐山之巅,增强了自然林的氛围。

可是每个岩石和山峰颜色都有不同的体现,起伏、曲折、斜峰均赋予了这座山壮丽的征象。

该画作不仅在表现景色时,也刻画出当时社会生活的各个方面。

祝允明在庐山风景画的侧面编写了人物、建筑物等各种社会生活的元素,画面形成良好的层次感,给画面带来更多风貌。

例如:画面空难之处,那里有人家房屋。

画面之中,景象如戏,奇妙繁盛,描写了现实生活的真实与透明。

祝允明运用工筑法,把建筑物的线条划分明快,刻画了人们信息活多的结构和面貌,完美的表现了中国建筑古老而神秘的风格。

综上所述,《庐山高图》是一幅不可多得的精美山水画,它将自然美和人文美融为一体,展现了庐山的壮丽和神秘之美。

祝允明通过精心的表现,成功地将庐山的美风光和生活特定融入了这副画中。

它既传达了祝允明对庐山故乡的深情表达,又完美地体现了当时中国山水画的发展趋势,是中国山水画的珍品之一。