刑事诉讼立法的历史沿革

- 格式:docx

- 大小:20.04 KB

- 文档页数:3

我国刑事证明标准的立法沿革探析摘要:刑事证明标准既是一个重大的理论问题,又是长期以来困扰司法实务部门的难题,结合我国刑事诉讼立法和实践,对该问题进行深入研究十分必要。

由于刑事证明标准是一个多学科的问题,该项制度的确定,与秩序、效益等价值密切联系,加深对其认识,运用历史分析方法,探究其立法沿革显得很有必要。

关键词:刑事;证明标准;立法沿革我国的证据制度没有像西方国家那样有明确的历史阶段和类型的划分。

因此,相应的刑事证明标准发展轨迹也与西方国家不同。

一、奴隶社会时期的刑事证明标准我国奴隶社会上起公元前21世纪的夏朝,下至公元前5世纪的战国时代,共计1600余年。

在我国奴隶社会没有明确的刑事证明标准。

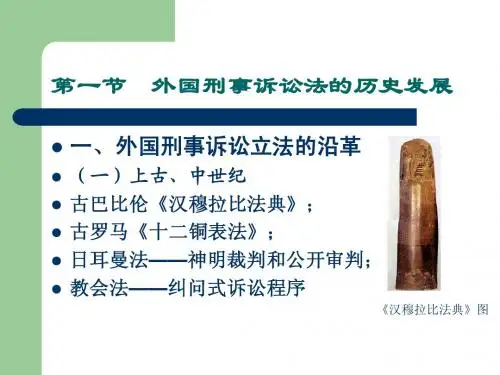

最初使用的是“神誓法”作为证明案件事实的一种手段。

如《周礼》中记载,“有狱讼者,则使盟诅。

”中国古代也有类似的“神明裁判”方法,如嗥陶治狱用“神羊”。

中国少数民族地区仍然保留着的如藏族的“捞热油”,景颇族的“捞开水”,彝族的“捧铧犁”,傣族的“吊簸箕”等等。

但是没有充分的史料能够证明“神誓法”和“神明裁判”是古代司法证明的主要方式。

以商代为例,当时,宗教迷信很盛行。

商王是有事必卜、占卜的办法,通常是甲骨一烧,根据裂纹由巫师来说明凶吉,说明应当怎样行动,然后把结果刻在甲骨上。

现在发现的甲骨文大部分是占卜结果的记载。

从甲骨文上的记载来看,现在还找不出有力的证据说明商代盛行神判。

商代甲骨文有是否要行刑的占卜记载,如“贞王闻劈”,“兹人井(刑)不?”但这也只能说明,商王通过占卜,请神来指示该不该杀人,什么时候杀人,而不能说明是神判。

神判就是对案件,要依靠神的意志来判定事实,辨明是非,确定被告人是否有罪。

[1] 后来,审判官开始依据“五听”的方式审查证据,判断事实。

关于“五听”的记载,最早见于《尚书?吕刑》:“两造具备,师听五辞。

五辞简孚,正于五刑。

”“五辞”就是“五听”,在《周礼》中又被称为“五声”。

但“五听”也只是审判官在审理案件时,通过对当事人的言辞、面色表情、呼吸、听觉、眼光神态等表现和活动的观察,判断证据真伪及证明力,认定案件事实的重要方式。

上古中世纪的刑事诉讼立法

近现代的刑事诉讼立法

背景资料:

1、17、18世纪卢梭孟德斯鸠等启蒙思想家“天赋人权”“人民主权”“三权分立”。

2、意大利贝卡利亚1764年7月16日出版《论犯罪与刑罚》,系统提出了现代刑事法律的基本原则:罪行法定原则、罪刑相适应原则、刑罚人道化原则、无罪推定原则,主张废除刑讯。

二战后的各国的新动向

特点:

1、

改革本国的刑事诉讼法,强化人权保障成为刑事诉讼改革的主要趋向。

一、联大通过的国际人权公约:《世界人权宣言》(1948.12.10)《公民权利和政治权利国际

公约》(1966.12.16),确立了一系列刑事诉讼的基本国际准则,其总的精神是在国家追究犯罪者刑事责任的过程中,防止国家滥用权力,保障人权,实现司法公正

1、权利平等原则。

2、司法补救。

3、生命权的程序保障。

4、禁止酷刑或施以残忍的、不

人道的或者侮辱性的待遇或者刑罚。

5、人身自由或者安全的程序保障。

6、对所有被剥夺自由的人应给予人道或尊重人格的待遇。

7、独立、公正的审判。

8、受刑事指控的人由辩护的权利。

9、对未成年人给予特别的保障。

10、无罪推定。

11、反对强迫自证其罪。

12、刑事赔偿。

二、联大及其所属组织通过了一系列有关刑事司法的单项法律文书,规定了某一方面的准

则,将上述公约规定的内容具体化。

三、世界各地区根据《宣言》相继签订了人权公约:《欧洲人权公约》(1950.11.4)、《美洲人

权公约》(1969.11.22)、《非洲人权公约》

四、最新进展

为加强打击犯罪的国际合作,签订《打击跨国有组织犯罪犯罪公约》(2000.11.15)、《反腐败公约》(2003.10.31)。