英国译学界的名人

- 格式:docx

- 大小:32.09 KB

- 文档页数:10

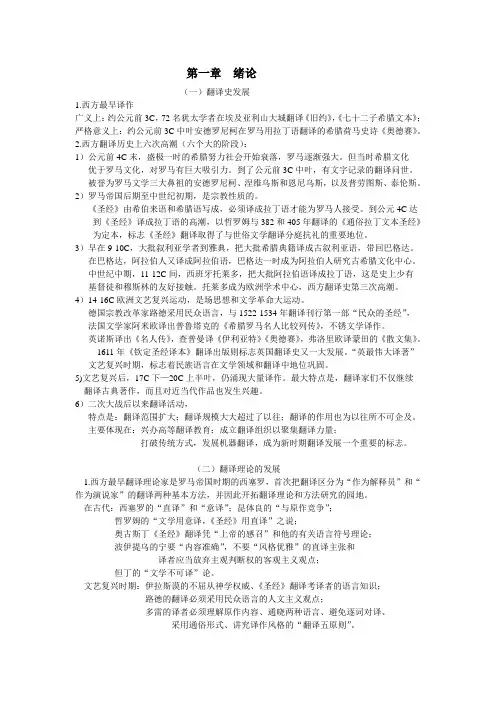

第一章绪论(一)翻译史发展1.西方最早译作广义上:约公元前3C,72名犹太学者在埃及亚利山大城翻译《旧约》,《七十二子希腊文本》;严格意义上:约公元前3C中叶安德罗尼柯在罗马用拉丁语翻译的希腊荷马史诗《奥德赛》。

2.西方翻译历史上六次高潮(六个大的阶段):1)公元前4C末,盛极一时的希腊努力社会开始衰落,罗马逐渐强大。

但当时希腊文化优于罗马文化,对罗马有巨大吸引力。

到了公元前3C中叶,有文字记录的翻译问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及普劳图斯、泰伦斯。

2)罗马帝国后期至中世纪初期,是宗教性质的。

《圣经》由希伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人接受。

到公元4C达到《圣经》译成拉丁语的高潮,以哲罗姆与382和405年翻译的《通俗拉丁文本圣经》为定本,标志《圣经》翻译取得了与世俗文学翻译分庭抗礼的重要地位。

3)早在9-10C,大批叙利亚学者到雅典,把大批希腊典籍译成古叙利亚语,带回巴格达。

在巴格达,阿拉伯人又译成阿拉伯语,巴格达一时成为阿拉伯人研究古希腊文化中心。

中世纪中期,11-12C间,西班牙托莱多,把大批阿拉伯语译成拉丁语,这是史上少有基督徒和穆斯林的友好接触。

托莱多成为欧洲学术中心,西方翻译史第三次高潮。

4)14-16C欧洲文艺复兴运动,是场思想和文学革命大运动。

德国宗教改革家路德采用民众语言,与1522-1534年翻译刊行第一部“民众的圣经”,法国文学家阿米欧译出普鲁塔克的《希腊罗马名人比较列传》,不锈文学译作。

英诺斯译出《名人传》,查普曼译《伊利亚特》《奥德赛》,弗洛里欧译蒙田的《散文集》。

1611年《钦定圣经译本》翻译出版则标志英国翻译史又一大发展。

“英最伟大译著”文艺复兴时期,标志着民族语言在文学领域和翻译中地位巩固。

5)文艺复兴后,17C下—20C上半叶,仍涌现大量译作。

最大特点是,翻译家们不仅继续翻译古典著作,而且对近当代作品也发生兴趣。

6)二次大战后以来翻译活动,特点是:翻译范围扩大;翻译规模大大超过了以往;翻译的作用也为以往所不可企及。

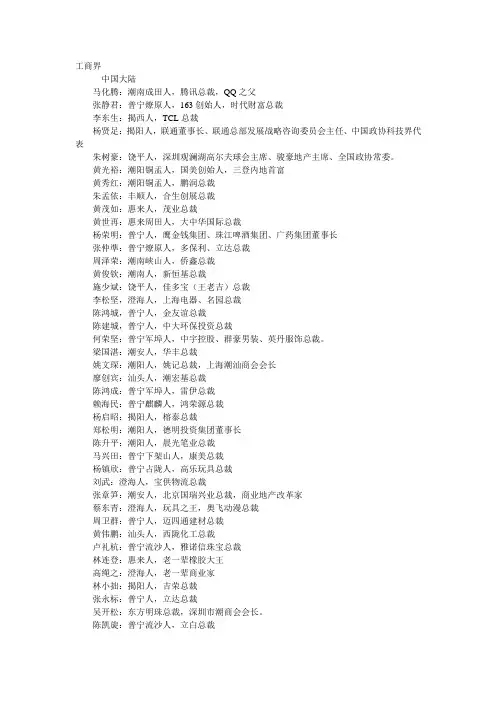

工商界中国大陆马化腾:潮南成田人,腾讯总裁,QQ之父张静君:普宁燎原人,163创始人,时代财富总裁李东生:揭西人,TCL总裁杨贤足:揭阳人,联通董事长、联通总部发展战略咨询委员会主任、中国政协科技界代表朱树豪:饶平人,深圳观澜湖高尔夫球会主席、骏豪地产主席、全国政协常委。

黄光裕:潮阳铜盂人,国美创始人,三登内地首富黄秀红:潮阳铜盂人,鹏润总裁朱孟依:丰顺人,合生创展总裁黄茂如:惠来人,茂业总裁黄世再:惠来周田人,大中华国际总裁杨荣明:普宁人,鹰金钱集团、珠江啤酒集团、广药集团董事长张仲凖:普宁燎原人,多保利、立达总裁周泽荣:潮南峡山人,侨鑫总裁黄俊钦:潮南人,新恒基总裁施少斌:饶平人,佳多宝(王老吉)总裁李松坚,澄海人,上海电器、名园总裁陈鸿城,普宁人,金友谊总裁陈建城,普宁人,中大环保投资总裁何荣坚:普宁军埠人,中宇控股、群豪男装、英丹服饰总裁。

梁国湛:潮安人,华丰总裁姚文琛:潮阳人,姚记总裁,上海潮汕商会会长廖创宾:汕头人,潮宏基总裁陈鸿成:普宁军埠人,雷伊总裁赖海民:普宁麒麟人,鸿荣源总裁杨启昭:揭阳人,榕泰总裁郑松明:潮阳人,德明投资集团董事长陈升平:潮阳人,晨光笔业总裁马兴田:普宁下架山人,康美总裁杨镇欣:普宁占陇人,高乐玩具总裁刘武:澄海人,宝供物流总裁张章笋:潮安人,北京国瑞兴业总裁,商业地产改革家蔡东青:澄海人,玩具之王,奥飞动漫总裁周卫群:普宁人,迈四通建材总裁黄伟鹏:汕头人,西陇化工总裁卢礼杭:普宁流沙人,雅诺信珠宝总裁林连登:惠来人,老一辈橡胶大王高绳之:澄海人,老一辈商业家林小拙:揭阳人,吉荣总裁张永标:普宁人,立达总裁吴开松:东方明珠总裁,深圳市潮商会会长。

陈凯旋:普宁流沙人,立白总裁刘绍喜:澄海人,宜美木业总裁杨义发:普宁石桥头人,武汉钢发总裁郑钟南:潮阳人,南洋电缆总裁黄建平:普宁人,中国陶瓷大王、广东唯美陶瓷总裁林乐文:普宁洪阳人,金泓投资总裁吴桂谦:潮南人,拉芳董事长庄文强:普宁燎原人,南庄总裁郑平定:潮南人,大印象总裁方毓棠:普宁洪阳人,湖南省工商联(总商会)会长陈乐伍:澄海人,狮猛总裁庄育民:普宁燎原人,裕益总裁张利钿:潮安人,雅士利总裁杨汉荣:普宁麒麟人,荣泰总裁庄振鸿:普宁燎原人,衍宏总裁港澳李嘉诚:潮州人,著名慈善家,亚洲首富,世界华人首富,香港最高荣誉大紫荆勋章,长江实业总裁。

adhd名人真的假的全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:ADHD,即注意力缺陷多动障碍,是一种常见的神经发育性精神障碍。

患有ADHD的人通常表现出注意力不集中、多动、冲动等症状,影响了他们的学习、工作和生活。

虽然这一疾病在社会上并不罕见,但仍然存在许多误解和偏见。

一些人甚至认为患有ADHD的人不可能取得成功,而实际上,有许多成功的名人也是ADHD患者。

在本文中,我们将探讨一些关于ADHD名人的真实性。

我们来看一些被广泛传播的关于ADHD名人的消息。

许多网站和社交媒体上经常出现关于一些知名人物患有ADHD的传闻。

据说比尔·盖茨、理查德·布兰森、杰克·多尔西等成功的商界人士都患有ADHD。

像正义联盟中的超人演员亨利·卡维尔和《哈利波特》系列中的赫敏格兰杰演员艾玛·沃特森也被传闻是ADHD患者。

这些传闻在网络上广为流传,让人们开始认为ADHD并不是一种阻碍成功的疾病,反而可能成为一种特殊的优势。

尽管有些关于ADHD名人的传闻是不准确的,但也有一些名人公开承认自己是ADHD患者。

英国著名作家罗阿尔德·达尔是一位ADHD 患者。

他曾经在一次采访中坦言自己患有这种疾病,但同时他也谈到了ADHD给他带来的创造力和独特视角。

罗阿尔德·达尔是世界著名的儿童文学作家,他的作品《查理与巧克力工厂》等被广泛翻译成各国语言,畅销全球。

他的成功不仅是对他个人的胜利,也是对所有ADHD患者的鼓舞和启示。

美国著名演员奥兰多·布鲁姆也是一位ADHD患者。

他曾经透露,在他小时候就被诊断为ADHD,一直在接受治疗。

虽然他患有这种疾病,但奥兰多·布鲁姆却在好莱坞取得了巨大的成功。

他出演的《指环王》系列、《加勒比海盗》系列等在全球取得了巨大的成功,赢得了粉丝的热爱。

还有其他一些名人也公开承认自己是ADHD患者。

美国著名演员和喜剧演员威尔·史密斯、奥斯卡影后海伦·米伦等都曾经在公开场合谈到自己患有ADHD。

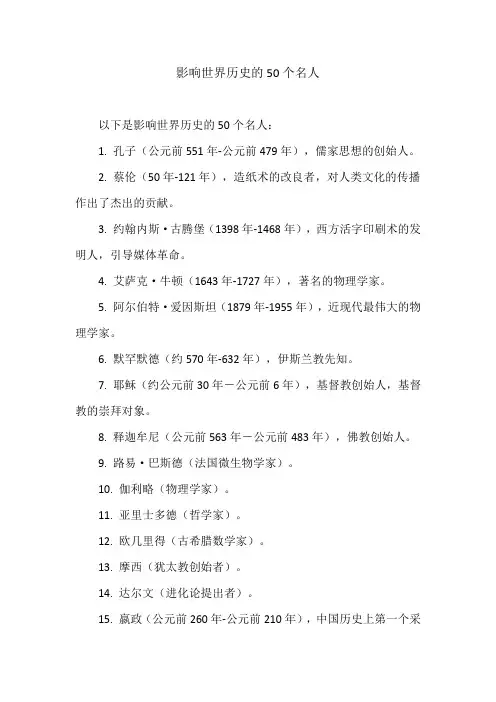

影响世界历史的50个名人以下是影响世界历史的50个名人:1. 孔子(公元前551年-公元前479年),儒家思想的创始人。

2. 蔡伦(50年-121年),造纸术的改良者,对人类文化的传播作出了杰出的贡献。

3. 约翰内斯·古腾堡(1398年-1468年),西方活字印刷术的发明人,引导媒体革命。

4. 艾萨克·牛顿(1643年-1727年),著名的物理学家。

5. 阿尔伯特·爱因斯坦(1879年-1955年),近现代最伟大的物理学家。

6. 默罕默德(约570年-632年),伊斯兰教先知。

7. 耶稣(约公元前30年-公元前6年),基督教创始人,基督教的崇拜对象。

8. 释迦牟尼(公元前563年-公元前483年),佛教创始人。

9. 路易·巴斯德(法国微生物学家)。

10. 伽利略(物理学家)。

11. 亚里士多德(哲学家)。

12. 欧几里得(古希腊数学家)。

13. 摩西(犹太教创始者)。

14. 达尔文(进化论提出者)。

15. 嬴政(公元前260年-公元前210年),中国历史上第一个采用皇帝称号的君主。

16. 列奥纳多·达·芬奇(1452年-1519年),文艺复兴时期意大利的画家、科学家。

17. 玛丽·居里(1867年-1934年),物理学和化学诺贝尔奖得主,放射性研究的先驱。

18. 毛泽东(1893年-1976年),中国共产党的创始人之一,中华人民共和国的缔造者。

19. 莫扎特(1756年-1791年),古典主义时期奥地利作曲家。

20. 约翰·洛克(1632年-1704年),英国哲学家,对现代政治思想有重大影响。

21. 马哈特玛·甘地(1869年-1948年),印度独立运动领袖,印度国父。

22. 亚历山大大帝(公元前356年-公元前323年),马其顿国王,建立了历史上最大的帝国之一。

23. 孙中山(1866年-1925年),中国民主革命家和政治家,中华民国的创立者。

英国历史名人一、伊丽莎白一世(Elizabeth I,1533年9月7日--1603年3月24日)于1558年11月17日至1603年3月24日任英格兰王国和爱尔兰女王,是都铎王朝的第五位也是最后一位君主。

她终身未嫁,因被称为“童贞女王”。

她即位时不但成功地保持了英格兰的统一,而且在经过近半个世纪的统治后,使英格兰成为欧洲最强大的国家之一。

英格兰文化也在此期间达到了一个顶峰,涌现出了诸如莎士比亚、弗朗西斯·培根这样的著名人物。

英国在北美的殖民地亦在此期间开始确立。

在英国历史上在位时被称为“伊丽莎白时期”,亦称为“黄金时代”。

二、莎士比亚(William Shakes beare 1564~1616)英国著名戏剧家和诗人。

出生于沃里克郡斯特拉特福镇的一个富裕市民家庭,曾在当地文法学校学习。

13岁时家道中落辍学经商,约1586年前往伦敦。

先在剧院门前为贵族顾客看马,后逐渐成为剧院的杂役、演员、剧作家和股东。

1597年在家乡购置了房产,一生的最后几年在家乡度过.莎士比亚的著作是世界文化宝库中的瑰宝,他的作品被翻译、改编、出版、搬上舞台和银幕,他养活全世界千千万万的文化男女,也包括我们这些从事舞蹈工作的,我们对他永远感恩戴德。

简而言之莎士比亚是被全人类神化了的人物。

莎士比亚的作品一直是西方芭蕾舞编导们取之不尽的源泉.四大悲剧:《哈姆雷特》Hamlet《奥赛罗》Othello《李尔王》king lear《麦克白》Macbeth;四大喜剧《威尼斯商人》The Merchant of venice《仲夏夜之梦》A Midsummer Night's Dream《皆大欢喜》As You Like It《第十二夜》Twelfth night ;历史剧亨利四世,亨利五世,亨利六世,亨利八世,约翰王,里查二世,里查三世;154首十四行诗三、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)是20世纪最负盛名的英国资产阶级政治家,是大英帝国利益的坚决捍卫者。

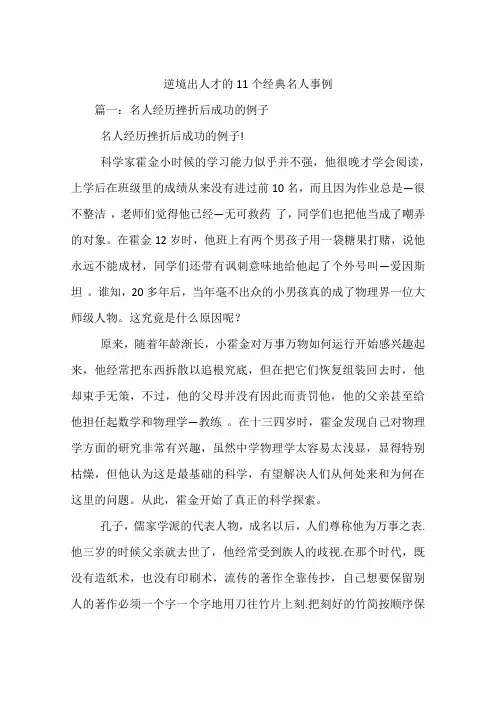

逆境出⼈才的11个经典名⼈事例逆境出⼈才的11个经典名⼈事例篇⼀:名⼈经历挫折后成功的例⼦名⼈经历挫折后成功的例⼦!科学家霍⾦⼩时候的学习能⼒似乎并不强,他很晚才学会阅读,上学后在班级⾥的成绩从来没有进过前10名,⽽且因为作业总是―很不整洁‖,⽼师们觉得他已经―⽆可救药‖了,同学们也把他当成了嘲弄的对象。

在霍⾦12岁时,他班上有两个男孩⼦⽤⼀袋糖果打赌,说他永远不能成材,同学们还带有讽刺意味地给他起了个外号叫―爱因斯坦‖。

谁知,20多年后,当年毫不出众的⼩男孩真的成了物理界⼀位⼤师级⼈物。

这究竟是什么原因呢?原来,随着年龄渐长,⼩霍⾦对万事万物如何运⾏开始感兴趣起来,他经常把东西拆散以追根究底,但在把它们恢复组装回去时,他却束⼿⽆策,不过,他的⽗母并没有因此⽽责罚他,他的⽗亲甚⾄给他担任起数学和物理学―教练‖。

在⼗三四岁时,霍⾦发现⾃⼰对物理学⽅⾯的研究⾮常有兴趣,虽然中学物理学太容易太浅显,显得特别枯燥,但他认为这是最基础的科学,有望解决⼈们从何处来和为何在这⾥的问题。

从此,霍⾦开始了真正的科学探索。

孔⼦,儒家学派的代表⼈物,成名以后,⼈们尊称他为万事之表.他三岁的时候⽗亲就去世了,他经常受到族⼈的歧视.在那个时代,既没有造纸术,也没有印刷术,流传的著作全靠传抄,⾃⼰想要保留别⼈的著作必须⼀个字⼀个字地⽤⼑往⽵⽚上刻.把刻好的⽵简按顺序保存好,那就当时的书便是孔⼦刻的,所以他经常翻阅,由于翻阅次数太多,⼗分结实的⽜⽪绳都断了好多的。

著名化学家格林尼亚教授,曾⾛过⼀段曲折的道路。

少年时代,由于家境优裕,加上⽗母的溺爱,使得他没有理想,没有志⽓,整天游荡。

可是好景不长,⼏年后他家彻底破产,⼀贫如洗,昔⽇的朋友都离他⽽去,甚⾄连⼥友也当众羞辱他。

从此,他醒悟了,开始发愤读书,⽴志追回被浪费的时间。

九年以后,他研制出格⽒试剂,获得了诺贝尔化学奖。

屈原放逐,著;左丘失明,厥有;孙⼦膑脚,⽽论兵法;不韦迁蜀,世传;韩⾮囚秦,、;三百篇,⼤抵贤圣发愤之所为作也。

西方翻译简史谭载喜,西方翻译简史商务印书馆,2001西方翻译在历史上曾出现过六次高潮(六个大的阶段):肇始阶段:公元前四世纪末,盛极一时的希腊奴隶社会开始衰落,罗马逐渐强大。

但当时希腊文化优于罗马文化,对罗马有巨大吸引力。

翻译介绍希腊古典作品的活动可能即始于这一时期。

到了公元前三世纪中叶,有文字记录的翻译问世。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及普劳图斯、泰伦斯等大文学家都用拉丁语翻译或改编荷马史诗和希腊戏剧作品。

这是欧洲也是整个西方历史上第一次大规模的翻译活动,其历史功绩在于:它开创了翻译的局面,把古希腊文学特别是戏剧介绍到罗马,促进了罗马文学的诞生和发展,对于罗马以至后世西方继承古希腊文学起来重要的桥梁作用。

第二次高潮涌现于罗马帝国的后期至中世纪初期,是宗教性质的。

《圣经》由希伯来语和希腊语写成,必须译成拉丁语才能为罗马人接受。

因此,在较早时期就有人将《圣经》译成拉丁语,到公元四世纪达到高潮,出现了形形色色的译本,以哲罗姆于382至405年翻译的《通俗拉丁文本圣经》为定本,标志《圣经》翻译取得了与世俗文学翻译分庭抗礼的重要地位。

第三次翻译高潮中世纪中期,即11-12世纪之间,西方翻译家们云集西班牙的托莱多,把大批作品从阿拉伯语译成拉丁语,这是史上少有基督徒和穆斯林的友好接触,也是西方翻译史第三次高潮。

托莱多成为欧洲的学术中心,翻译及学术活动延续了达百余年之久,影响深远。

第四次翻译高潮14至16世纪欧洲发生的文艺复兴运动,是一场思想和文学革新的大运动,也是翻译史上的一次大发展。

特别是文艺复兴在欧洲各国普遍展开的16世纪及随后一个时期,翻译活动达到前所未有的高峰。

翻译活动深入思想、政治、哲学、文学、宗教等各国领域,涉及到古代和当时的主要作品,产生了一大批杰出的翻译家和一系列优秀的翻译作品。

在德国,宗教改革家路德,顺从民众的意愿,采用民众语言,于1522-1534年翻译刊行第一部“民众的圣经”,开创了现代德语发展的新纪元。

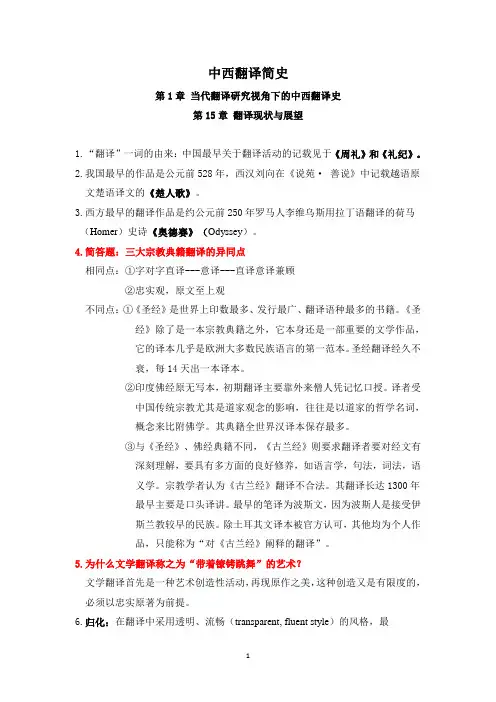

中西翻译简史第1章当代翻译研究视角下的中西翻译史第15章翻译现状与展望1.“翻译”一词的由来:中国最早关于翻译活动的记载见于《周礼》和《礼纪》。

2.我国最早的作品是公元前528年,西汉刘向在《说苑·善说》中记载越语原文楚语译文的《楚人歌》。

3.西方最早的翻译作品是约公元前250年罗马人李维乌斯用拉丁语翻译的荷马(Homer)史诗《奥德赛》(Odyssey)。

4.简答题:三大宗教典籍翻译的异同点相同点:①字对字直译---意译---直译意译兼顾②忠实观,原文至上观不同点:①《圣经》是世界上印数最多、发行最广、翻译语种最多的书籍。

《圣经》除了是一本宗教典籍之外,它本身还是一部重要的文学作品,它的译本几乎是欧洲大多数民族语言的第一范本。

圣经翻译经久不衰,每14天出一本译本。

②印度佛经原无写本,初期翻译主要靠外来僧人凭记忆口授。

译者受中国传统宗教尤其是道家观念的影响,往往是以道家的哲学名词,概念来比附佛学。

其典籍全世界汉译本保存最多。

③与《圣经》、佛经典籍不同,《古兰经》则要求翻译者要对经文有深刻理解,要具有多方面的良好修养,如语言学,句法,词法,语义学。

宗教学者认为《古兰经》翻译不合法。

其翻译长达1300年最早主要是口头译讲。

最早的笔译为波斯文,因为波斯人是接受伊斯兰教较早的民族。

除土耳其文译本被官方认可,其他均为个人作品,只能称为“对《古兰经》阐释的翻译”。

5.为什么文学翻译称之为“带着镣铐跳舞”的艺术?文学翻译首先是一种艺术创造性活动,再现原作之美,这种创造又是有限度的,必须以忠实原著为前提。

6.归化:在翻译中采用透明、流畅(transparent, fluent style)的风格,最大限度淡化原文陌生感(strangeness)的翻译策略。

异化:偏离本土主流价值观,保留原文的语言和文化差异。

7.傅雷曾说过:“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。

”8.钱钟书的“化境”强调了两个方面的内容:①是翻译时不能因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,如果译文显得生硬牵强,那就得“化”它一化了。

逆境出人才的11个经典名人事例篇一:名人经历挫折后成功的例子名人经历挫折后成功的例子!科学家霍金小时候的学习能力似乎并不强,他很晚才学会阅读,上学后在班级里的成绩从来没有进过前10名,而且因为作业总是―很不整洁‖,老师们觉得他已经―无可救药‖了,同学们也把他当成了嘲弄的对象。

在霍金12岁时,他班上有两个男孩子用一袋糖果打赌,说他永远不能成材,同学们还带有讽刺意味地给他起了个外号叫―爱因斯坦‖。

谁知,20多年后,当年毫不出众的小男孩真的成了物理界一位大师级人物。

这究竟是什么原因呢?原来,随着年龄渐长,小霍金对万事万物如何运行开始感兴趣起来,他经常把东西拆散以追根究底,但在把它们恢复组装回去时,他却束手无策,不过,他的父母并没有因此而责罚他,他的父亲甚至给他担任起数学和物理学―教练‖。

在十三四岁时,霍金发现自己对物理学方面的研究非常有兴趣,虽然中学物理学太容易太浅显,显得特别枯燥,但他认为这是最基础的科学,有望解决人们从何处来和为何在这里的问题。

从此,霍金开始了真正的科学探索。

孔子,儒家学派的代表人物,成名以后,人们尊称他为万事之表.他三岁的时候父亲就去世了,他经常受到族人的歧视.在那个时代,既没有造纸术,也没有印刷术,流传的著作全靠传抄,自己想要保留别人的著作必须一个字一个字地用刀往竹片上刻.把刻好的竹简按顺序保存好,那就当时的书《.易经》便是孔子刻的,所以他经常翻阅,由于翻阅次数太多,十分结实的牛皮绳都断了好多的。

著名化学家格林尼亚教授,曾走过一段曲折的道路。

少年时代,由于家境优裕,加上父母的溺爱,使得他没有理想,没有志气,整天游荡。

可是好景不长,几年后他家彻底破产,一贫如洗,昔日的朋友都离他而去,甚至连女友也当众羞辱他。

从此,他醒悟了,开始发愤读书,立志追回被浪费的时间。

九年以后,他研制出格氏试剂,获得了诺贝尔化学奖。

屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

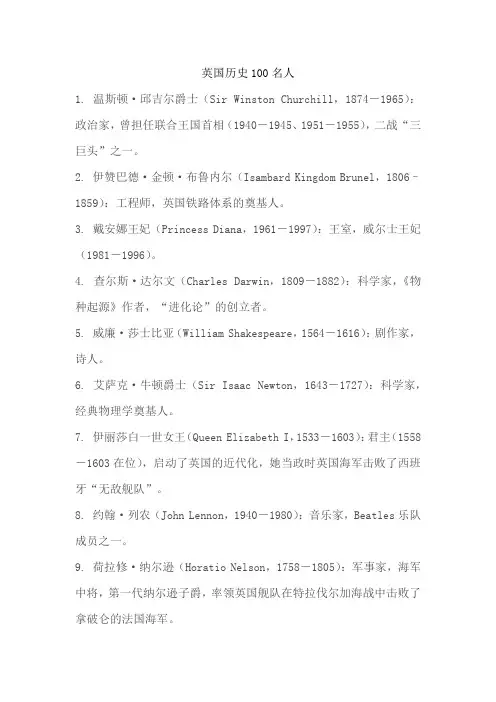

英国历史100名人1. 温斯顿·邱吉尔爵士(Sir Winston Churchill,1874-1965):政治家,曾担任联合王国首相(1940-1945、1951-1955),二战“三巨头”之一。

2. 伊赞巴德·金顿·布鲁内尔(Isambard Kingdom Brunel,1806–1859):工程师,英国铁路体系的奠基人。

3. 戴安娜王妃(Princess Diana,1961-1997):王室,威尔士王妃(1981-1996)。

4. 查尔斯·达尔文(Charles Darwin,1809-1882):科学家,《物种起源》作者,“进化论”的创立者。

5. 威廉·莎士比亚(William Shakespeare,1564-1616):剧作家,诗人。

6. 艾萨克·牛顿爵士(Sir Isaac Newton,1643-1727):科学家,经典物理学奠基人。

7. 伊丽莎白一世女王(Queen Elizabeth I,1533-1603):君主(1558-1603在位),启动了英国的近代化,她当政时英国海军击败了西班牙“无敌舰队”。

8. 约翰·列农(John Lennon,1940-1980):音乐家,Beatles乐队成员之一。

9. 荷拉修·纳尔逊(Horatio Nelson,1758-1805):军事家,海军中将,第一代纳尔逊子爵,率领英国舰队在特拉伐尔加海战中击败了拿破仑的法国海军。

10. 奥利弗·克伦威尔(Oliver Cromwell,1599-1658):政治家,“护国公”,英国革命的主要领导人。

11. 恩斯特·查克列顿爵士(Sir Ernest Shackleton,1874-1922):探险家,曾经主持向南极极点进军的探险活动。

12. 詹姆斯·库克(James Cook,1728-1779):航海家,探险家,首次发现澳大利亚以及新西兰,并以精确测量技术改进了航海技术。

论译者身份的界定摘要:关于译者的身份,历来翻译界就有“仆人”说和“主人”说之争。

本文先从历时性出发,先评述中西翻译史上关于译者身份的种种说法,再从共时性分析译者在翻译中所发挥的作用,最后,结合作者、译者在、读者三者的关系,试图重新界定译者的身份。

关键词:译者身份界定中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2009)12-一、引言自从盘古开天地,部落,民群间相互交流有赖于翻译。

译人应天时、地利、人和而生。

某种程度上人类文明史也就是一部翻译史。

翻译人员在人类文明的传播、发展中有着举足轻重的作用。

然而,从历时的角度来看,对于译者的身份有两种迥然不同的观点。

一种是观点认为译者是隐性的—译者的地位卑微低下。

在一些传统译论中,译者之角色与地位历来是在依附性与被动性的话语谱系中得以定位的。

如“译者,舌人也”;甚至更加负面的形象,诸如“应声虫”、“作者肚子里的蛔虫”。

另一种观点认为译者是显性的,这是对前一种观点的强烈回应,认为译者是“征服者”、“主人”、“施暴者”。

这些言论具有合理的一面,符合当时的潮流和趋势,但亦具有一定的历史局限性。

掩盖了译者的在翻译中的实际地位。

那么究竟译者在翻译过程中发挥了什么样的作用?新世纪如何界定译者的身份?笔者拟从历时的角度开始,先评述中西翻译史上对译者身份的种种说法,再从现时角度及译者、作者、读者三者的关系来探讨、商榷翻译中译者的身份,试图重新界定译者的身份。

二、历时对比(一)中国翻译史上译者的身份中国的翻译史可谓源远流长。

然而关于译者身份的言论却是凤毛麟角。

最早关于译者的记载见于《周记》和《礼记》两书,《周记.秋官》:“象胥,掌蛮夷闽貉戎狄之国使,掌传王之言而喻说焉,以和亲之。

若以时入宾,则协其礼与其言辞传之。

”汉代与匈奴的战乱频繁,译官的活动受到很大的限制,《史记》和前后《汉书》大抵不提译人。

佛经翻译是中国翻译史最波澜壮阔的事情,其间涌现了许许多多的优秀佛经翻译家,如安世高、支娄迦谶、支谦、竺法护、鸠摩罗什、玄奘。

名人励志故事华罗庚事迹先来看一段华罗庚的语录:任何一个人,都要必须养成自学的习惯,即使是今天在学校的学生,也要养成自学的习惯,因为迟早总要离开学校的!自学,就是一种某某某学习,某某某思考的能力。

行路,还是要靠行路人自己。

--华罗庚科学上没有平坦的大道,真理长河中有无数礁石险滩。

只有不畏攀登的采药者,只有不怕巨浪的弄潮儿,才能登上高峰采得仙草,深入水底觅得骊珠。

--华罗庚天才在于积累,聪明在于勤奋。

--华罗庚一个人的生命是有限的、短促的,如果我们要把短短的生活过程使用得更有效力,我们最好是把自己的生命看成是前人生命的延续,是现在共同生命的一部分,同时也是后人生命的开端。

--华罗庚华罗庚的故事:从文明之火初燃的那一刻起,数学就与人类相伴.芝加哥科学技术博物馆列出了88位古今数学伟人,华罗庚就位列其中.初露锋芒1910年11月12日,华罗庚生于江苏省金坛县.他家境贫穷,决心努力学习.上中学时,在一次数学课上,老师给同学们出了一道著名的难题:“今有物不知其数,三三数之余二,五五数之余三,七七数之余二,问物几何?”大家正在思考时,华罗庚站起来说“23”,他的回答使老师惊喜不已,并得到老师的表扬.从此,他喜欢上了数学.他刚入校的时候,许多老师和同学都认为他“平庸、低能”,他暗暗发誓,一定要用优异的学习成绩来回击这种偏见!从此,华罗庚全身心地钻到数学里,如同着了魔似的.他的脑袋里装满了数学公式,攻克数学难题成了他最大的乐趣.白天,他连走路时都在思索着解题方法;夜里,他守着小油灯不知疲倦地演算着……就这样,华罗庚攻下了一道道难题,并从中享受到了无穷的快乐.勤奋成才华罗庚家境贫寒,初中未毕业便辍学在家.他已对数学产生了强烈的兴趣,辍学之后,更懂得用功读书.可怜的是他只有一本《大代数》,一本《解析几何》及一本从老师那儿借来摘抄的50页的微积分.为了抽出时间学习,他经常早起.隔壁邻居早起磨豆腐的时候,华罗庚已经点着油灯在看书了.伏天的晚上,他很少到外面去乘凉,而是在蚊子嗡嗡叫的小店里学习.严冬,他常常把砚台放在脚炉上,一边磨墨一边用毛笔蘸着墨汁做习题.每逢年节,华罗庚也不去亲戚家里串门,埋头在家里读书.大家给他起了个绰号,叫“罗呆子”.他的志气与行径,几乎没有人能够理解.世界上的事情往往就是这样的,阻力愈大,反阻力也愈大;困难愈多,克服困难的决心也愈坚.没有时间,他养成了早起、善于利用零碎时间、善于心算的习惯.没有书,也养成了他勤于动手、勤于某某某思考的习惯.这种习惯一直保持到他的晚年.身残志坚华罗庚十九岁那年,染上了极其可怕的伤寒病.这场大病,几乎毁了他的一生.从旧历腊月廿四日开始,他足足病了半年,从此因病左腿残疾,走路要左腿先画一个大圆圈,右腿再迈上一小步.对于这种奇特而费力的步履,他曾幽默地戏称为“圆与切线的运动”.在逆境中,他顽强地与命运抗争,誓言是:“我要用健全的头脑,代替不健全的双腿!”经过了几年的自学,华罗庚开始在杂志上投稿.一开始,他的稿件不断被拒绝.原因是他写的问题已被国外一些专家给证明过了.这反而使华罗庚增添了信心,因为这些问题都是他自己钻研出来的,并没有看过别人的解题方法.1930年,华罗庚在《科学》杂志上发表了一篇论文《苏家驹之代数的五次方程式解法不能成立的理由》,被清华大学数学系主任熊庆来教授发现,让熊庆来惊奇不已,迅即作出决定:“这个年轻人应该请他到清华来!”这时华罗庚只有21岁,他终于离开了杂货店的“暗室”,来到了北京的清华大学.天才出于勤奋来到清华工作,是华罗庚一生中的一个重要转折,他的数学生涯也真正从这儿开始.从初中毕业生到一个大学教师,华罗庚只花了六年半时间.他后来对友人说:“人家受的教育比我多,我必须用加倍的时间以补救我的缺失,所以人家每天8小时的工作,我要工作12小时以上才觉得安心.”华罗庚在清华大学的4年中,在数论方面发表了十几篇论文,自修了英、法、德语.25岁时他已成为蜚声国际的青年学者.华罗庚迅速由助理提升为助教、教员,以后又被中华文化教育基金会聘为研究员.华罗庚从不迷信天才,认为:“天才由于积累,聪明在于勤奋.”他提出“树老易空,人老易松,科学之道,戒之以空,戒之以松,我愿一辈子从实而终”的名言,作为对自己的告诫.直到他逝世前不久,还这样写道:“发白才知智叟呆,埋头苦干向未来,勤能补拙是良剂,一分辛苦一分才.”不慕虚名求真学1936年,华罗庚26岁,由清华保送到英国留学,就读的是最著名的剑桥大学.数学首席教授哈代托人告诉华罗庚他只要一年就可以获得博士学位.获得博士学位需要一年专心研究一个问题,但华罗庚说:“我来剑桥,是为了求学问,不是为了得学位的.”他放弃了博士学位,作为访问学者同时攻读七八门学科,在剑桥的两年时间写了20篇论文.论水准,每一篇论文都可以拿到一个博士学位.他提出的'一个理论被数学界称为“华氏定理”,改进了哈代的结论,哈代说:“太好了,我的著作把它写成是无法改进的,这回我的著作非改不可了!”华罗庚被认为是“剑桥的光荣”!在剑桥大学的两年中,华罗庚就“华林问题”“他利问题”“奇数的哥德巴赫问题”写了18篇论文,先后发表在英、苏、印度、法、德等国的杂志上,其中包括《论高斯的完整三角和估计问题》这篇有名的论文.按其成就,已经越过了每一条院士的要求,但在剑桥他从未正式申请过学位.他拥有的唯一一张文凭,就是初中毕业文凭.爱国情深1938年,抗日战争正进行得如火如荼,英国人要华罗庚留下来教书,他毅然放弃在英国的一切回到祖国,到西南联大与同胞们共患难.清华大学的资格审查委员会一致通过,让只有初中文凭的华罗庚晋升为大学教授.1946年秋天,迫于国内的白色恐怖,华罗庚再次出国,美国伊利诺大学把华罗庚聘为终身教授,并给了他相当优厚的待遇,希望他把那里建成世界级的代数研究中心.1950年,祖国某某某的消息传到美国,华罗庚毅然放弃优厚的条件,举家回国.他把自己的毕生精力,投入到发展祖国的科学事业特别是数学研究事业之中.他一生为我们留下了200余篇学术论文,10部专著,其中8部为国外翻译出版,有些已列入本世纪数学经典著作之列.他还写了10余部科普作品.他的名字已载入国际著名科学家的史册.他是中国科学界的骄傲,是中华民族的骄傲.华罗庚:修炼成名不忘师恩华罗庚,世界著名的数学家,中国现代数学之父。

名人不屈不挠勇于攀登的事迹(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如事迹大全、条据文书、合同协议、计划总结、策划方案、规章制度、报告大全、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as a complete collection of deeds, documents, contract agreements, plan summaries, planning plans, rules and regulations, report summaries, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!名人不屈不挠勇于攀登的事迹名人不屈不挠勇于攀登的事迹10篇隐藏着无数次的失败和挫折。

劳合·乔治 1863—1945英国前首相 (1916—1922) ,自由党 前领袖。

曾作律师。

1890年当选下议院议员。

曾任贸易大臣、财政大臣。

1911年创立医疗和失业社会保险制度。

第一次世界大战爆发后建立政府 信用贷款制度。

战后代表英国出席巴黎和会。

首相任内镇压殖民地、附属 国的民族运动,是武装干涉苏俄的积极策划者之一。

1922年辞去首相职 务,仍为议会自由党领袖。

第二次世界大战爆发前,曾谴责张伯伦政府的 绥靖政策。

著有《战争回忆录》、《凡尔赛和约真相》等。

韩德逊 1863—1935英国 工党前领袖。

1903年进入英国议会,先 后两次当选英国工党议会党团主席。

第一次世界大战期间,参加资产阶级 政府,先后任教育、邮政和不管部大臣,公开站在本国帝国主义政府一 边。

1924年任麦克唐纳工党政府内政大臣。

1929年任麦克唐纳第二届工 党政府外交大臣。

曾任国际裁军会议主席。

列宁称其为“转到本国政府方 面的社会主义叛徒” 。

鲍尔温 1867—1947英国 保守党前领袖 (1923—1937) 、前首 相 (1923—1924,1924—1929,1935—1937) 。

任内曾破坏1926年大罢 工,干涉中国第一次国内革命战争,1927年与苏联断交。

为绥靖政策的策 划者和执行者之一。

韦伯 1859—1947英国政 论家,费边社会主义理论家。

曾在伯 克贝克学院学习。

1885年参加费边社。

1892年协助创办伦敦经济学院, 任教授。

1922年当选国会议员。

1924年任第一届工党内阁贸易大臣,任第 二届工党政府殖民大臣。

主张以 “渐 进”方式实现社会改革,实现土地和 工商企业国有化。

对英国工党的政策有很大影响。

著有《英国社会主义》 、 《产业民主》、《英国地方政府》 等。

克莱尼斯 1869—1949英 国工党前领袖。

劳工家庭出身。

10岁 起当工人。

1889年成为脱产的工会官员。

1893年参加英国独立工党。

姓杨的名人故事姓杨的名人有许多,他们或成就卓越,或历经坎坷,或富有才情。

以下,将按照领域进行分类,为读者介绍其中一些杨姓名人的事迹。

1.文学界(1)杨绛:杨绛是一位作家、翻译家,也是中国著名学者钱穆的夫人。

她的代表作品是《我们仨》,讲述了她与父母的感人故事。

杨绛出生于1905年,是民主人士杨守敬和陈君怡的女儿。

她自幼读书好学,虽然受到家庭的阻碍,但她仍坚持读书,后经过自学考试,考上了北京大学。

在大学期间,她接触了很多文化名人,深受影响。

之后,她曾在北平大学任教,同时开始发表小说、散文等。

1978年,她翻译了英国作家詹姆斯·乔伊斯的作品《尤利西斯》,成为中译本的第一位译者。

这部作品后来被誉为20世纪英国文学的巨著,而她的翻译被称为神来之笔。

(2)杨显惠:杨显惠是一位中国著名的诗人、文学家、翻译家。

他的诗歌充满了浓郁的人文情怀,语言深邃优美,被誉为“诗人中的诗人”。

杨显惠1938年出生于河南省信阳市。

上学期间,他热爱文学,曾参与学生文艺团体,并开始写诗。

他曾任职上海《文艺报》编辑,曾赴瑞典留学,从而接触到了更广泛的文化。

他的厚重文学造诣,使他成为了现代诗歌的代表人物,同时也把中国的诗歌推上了国际舞台。

2.电影界(1)杨德昌:杨德昌是台湾著名的导演、作家、画家。

他在电影界有着很高的声誉,被誉为“台湾电影之父”。

杨德昌1947年出生在台湾苗栗县,他从小就接受父亲的艺术熏陶,于是也开始参与艺术创作。

杨德昌的作品注重生活细节的描摹,在镜头前,他善于表达人物的情感,使得他的电影具有了超越时代的永恒价值。

(2)杨颖:杨颖是当今中国最受欢迎的女演员之一。

她曾经在《神雕侠侣》、《新天龙八部》等电视剧中担任女主角,并且凭借着《跑男》等真人秀节目,获得了更多的粉丝。

杨颖1989年出生于上海市,父母都是演员,所以她从小就接触演艺圈。

因此,她在2013年以倪妮的身份参加选秀节目《演员的自我修养》,并最终脱颖而出成为了一名演员。

英国译学界的名人张美芳(中山大学,广州510275;澳门大学,澳门)前言:本文作者于2002年下半年到英国访问,期间访问了英国多个设有翻译教学与研究的大学及其翻译学科的领头人,其中包括:曼城理工学院的蒙娜·贝克(Mona Baker, Umist);萨里大学的彼得·纽马克(Peter Newm ark, Surrey University);赫瑞沃大学的伊恩·梅森(Ian Mason, Heriot Watt University);米道士大学的科思婷·曼可尔(Kirsten Malmkjaer, Middlesex University);艾斯顿大学的克里思汀娜·沙伏讷(Christina Schäffner, Aston University);伦敦大学学院的逖奥·荷曼斯(Theo Hermans, University College London);帝国学院的马克·撒特威(Mark Shuttleworth, Imperial College); 萨里大学的杰瑞米·曼迪(Jerem y Munday, Surrey University)。

遗憾的是,虽然笔者在英国期间曾跟闻名世界译坛的英国华威大学副校长苏珊·巴斯纳(Susan Bassnet, Warwick University )在网上联系过,并准备前往访问她,后来却因她临时有出国任务,我们见面的计划未能实现。

上述学者是活跃在英国译学界的精英分子,也是国际译学界的知名人士。

他们的一部分著作已在中国出版,例如Newmark的《翻译教程》(A Textbook of Translation)与《翻译研究途径》(Approaches to Translation),Baker的《换言之——翻译研究课程》(In Other Words: a coursebook on translation),Hatim 和Mason 合着的《语篇与译者》(Discourse and the Translator),Bassnett 和Lefevere 合着的《文化建构——文学翻译论集》(Constructing Cultures – Essays on Literary Translation)等;而他们的新作更是逐渐成为世界各地翻译研究生的必读或常用书籍,例如Mark Shuttleworth 的《翻译研究词典》(Dictionary of Translation Studies),Jeremy Munday的《翻译研究入门》(Introducing Translation Studies),Theo Hermans的《翻译研究体系——解释描写途径与系统导向途径》(Translation in System s—Descriptive and System-oriented Approaches Explained)等。

通过跟英国译学界名人的近距离接触,本文作者不仅了解到他们在学术方面的奋斗足迹及雄心壮志,还了解到他们生活中的一些方面。

他们的工作与成就跟英国翻译研究的发展息息相关,他们及其所在的机构代表了英国翻译教学与研究的最好水平。

因此,笔者希望与各位读者分享这一段时间的访问成果,让读者对这些名人(可能是读者心中的偶像)有多一些了解。

Mona BakerMona Baker是英国翻译研究界的女强人,也是世界翻译学界的著名人物。

她的主要成就体现在三个方面:翻译研究、翻译教学与指导翻译研究生、组织出版各种翻译专着。

Mona Baker是埃及人,进入翻译研究领域之前从事阿拉伯语/英语之间的专业翻译,二十世纪八十年代末在英国伯明翰大学取得翻译硕士学位,之后在该校任教翻译及语言学课程,并任柯林斯伯明翰大学国际语言语料库(COBUILD= Collins Birmingham University International Language Database)一个子项目的负责人,其任务是在已出版的COBUILD词典的基础上,负责设计一系列双语词典。

在伯明翰大学读书和工作那几年为她后来的事业打下了良好的基础,其成名之作(也是她的第一本着作)《换言之——翻译研究课程》(In Other Words: A Coursebook on Translation,1992) 是她在伯明翰大学任教期间完成并出版的,当时的编写目的是为译员培训提供一个有步骤、有系统的教学模式,结果此书成了世界各地不少大学的翻译教科书。

该书自1992年问世以来已重印6次,并在中国再版一次。

此外,在此期间她还与人合编了《语篇与技术——纪念约翰·辛卡拉》(Text and Technology: In Honour of John Sinclair,1993)一书。

自1995年以来,Mona Baker一直任曼彻斯特科技大学教授及其翻译研究中心主任,该研究中心是英国最活跃的一个翻译研究机构,有博士生、硕士生、访问学者几十人,她自己所带的博士生共1人(7人已毕业,7人在读),来自世界各地。

中心几乎每周举办翻译研讨会,邀请英国各地的翻译学者做讲座,由Mona Baker亲自主持,听者除本校教师学生外,还有不少来自英国各地大学的教师和研究生。

本文作者亲身参加了其中一次研讨会,会场座无虚席,提问踊跃。

该中心拥有一个相当大的翻译英语语料库(Translational English Corpus),并研制了半自动化地处理这些资料的软件。

到目前,该语料库总容量达1000多万字。

语料库收集的主要是小说和传记,也有新闻和旅游类的小型子库。

作为该翻译研究中心主任并主持着这个大型的翻译英语语料库,Mona Baker 目前的研究兴趣之一就是利用语料库研究各种翻译的特点,包括研究译本的特征以及不同的译者的文体与风格。

我们曾专门介绍过她利用语料库调查译者的文体的方法。

她的另一研究兴趣是,从语用学和跨文化交际的角度探讨笔译与口译问题,这也是她目前正在编写的《跨文化接触中的语用问题给翻译理论的启示:实践与研究》(The Pragm atics of Cross-cultural Contact: Implications for Translation Theory, Practice and Research)一书的主题,该书将由著名的出版社Routledge出版。

Mona Baker 是一位聪明能干、有思想、有远见、富有创新精神的学者,她不满足于自己所取得的研究成果和所领导的一个翻译研究中心所取得的成果,她有更远更大的抱负,那就是推动全世界翻译研究不断向前发展,领导翻译研究的潮流。

她以实际行动实现自己的理想:1995年创办了圣·杰伦出版公司(St. Jerom e Publishing)和创办与主编《译者》(the Translator) 杂志。

圣·杰伦出版公司是Baker的家庭出版公司,办公室就设在他们家里,出版方面的事务由其丈夫Baker先生主持处理。

到目前为止,该公司已出版了几十种翻译研究专着,其中不少已成为世界各地大学翻译教学与研究的重要参考书籍。

为了要推出高水平的作品,推广翻译研究与跨文化交际研究的成果,推动此领域研究的发展,该公司还出版了《翻译研究摘要》(Translation Studies Abstract) 和《邂逅》(the Encounters) 系列丛书,前者为翻译研究者提供翻译研究的最新信息,后者的范围涉及跨文化交际的方方面面。

在组稿的过程中,Mona Baker还特别注重挖掘与扶助年轻有为的学者,让他们有地方发表自(1997)的主要编著者马克·萨特威(Mark Shuttleworth) 己的研究成果。

例如,《翻译研究词典》对本文作者谈起Mona 时就特别感激,因为该词典从设计到包装出版整个过程中,Mona Baker 都起了指导的作用,可以说,词典的问世与作者的成名都跟Mona Baker息息相关。

圣·杰伦出版公司成立后的第一个出版物《译者》(the Translator) 自1995年问世以来,吸引着世界各地的读者和投稿者,被广泛认为是一份高水平的翻译研究刊物。

该杂志的编委会成员大多是翻译界的知名人士,如Ian Mason, Lawrence Venuti, Dirk Delabastita, Marianne Lederer, Maria Tym oczko, Juliane House 等。

然而,圣·杰伦出版公司和《译者》杂志的成功诞生与发展,其关键人物还是Mona Baker。

她不仅有能力有理想,还有丰富的编辑与交际经验:主编了《翻译研究百科全书》(1998,2001);她经常应邀到世界各地做翻译研究讲座,讲座的同时也广泛地接触世界各地的翻译研究者,了解他们的研究成果及研究计划。

现在,Mona Baker 又在设计着另一个大宏图:成立一个世界翻译研究组织,暂名为―国际翻译与跨文化研究协会‖(International association for Translation and Intercultural Studies)。

顾名思义,该协会的会员将是翻译与跨文化研究方面的学仁,因而有别于国际译联。

该协会的第一次会议将于2004年8月12-14日在汉城召开,到时将宣布―国际翻译与跨文化研究协会‖正式成立。

Peter Newm arkPeter Newm ark是英国翻译研究界的元老,现为英国萨里大学(Surrey University)的教授。

他在其成名之作《翻译研究途径》(Approaches to Translation,1981)中所提出的―语义翻译‖与―交际翻译‖之说在翻译教学与翻译研究界几乎人人皆知,至今仍有其理论价值与实践价值。

他的另一本代表作《翻译教科书》(A Textbook of Translation,1988)成了世界各地许多大学的翻译教材或参考书籍。

虽然他后来的几本书如《关于翻译》(About Translation)《翻译研究散论》(Paragraphs on Translation)等未能引起较大的反响,但是这并不影响他在英国翻译界的地位。

Newmark是一位很有个性的长者,他在跟人交谈中会直截了当地阐明自己的观点态度。

记得笔者应约前往萨里大学翻译中心与他见面时,他送给笔者几本近两年出版的《语言学者》(the Linguist)杂志,每一本杂志里面都有他的文章,于是笔者赞叹道,―Newmark教授,您仍然不断地出文章,真令人钦佩!‖ 他马上认真地说,―我不喜欢你用仍然(still)一字,因为‗仍然‘的含义是我老了,还在写东西。