建筑规划相关建筑规范

- 格式:docx

- 大小:30.86 KB

- 文档页数:9

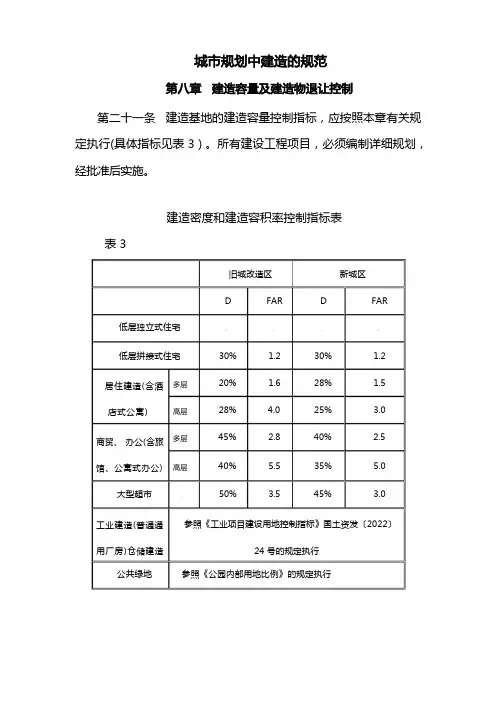

第二十一条建造基地的建造容量控制指标,应按照本章有关规定执行(具体指标见表 3 ) 。

所有建设工程项目,必须编制详细规划,经批准后实施。

建造密度和建造容积率控制指标表表 3旧城改造区新城区低层独立式住宅低层拼接式住宅居住建造(含酒店式公寓)商贸、办公(含旅馆、公寓式办公)大型超市多层高层多层高层-D-30%20%28%45%40%50%FAR-1.21.64.02.85.53.5D-30%28%25%40%35%45%FAR-1.21.53.02.55.03.0工业建造(普通通用厂房)仓储建造公共绿地参照《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2022〕24 号的规定执行参照《公园内部用地比例》的规定执行注: 1、 D—建造密度, FAR—建造容积率,两者不宜同时取最大值;2、本表仅合用于未编制控制性详细规划的单一基地;3、本表规定的指标取值为上限,但工业建造为下限。

第二十二条建造退用地红线和城市道路、河道、铁路两侧以及电力路线保护区范围的距离,应满足消防、地下管线、交通安全、防灾、绿化和工程施工等方面的规范以及由市城乡规划主管部门制定的相关规划要求。

第二十三条按上述距离要求退让相邻用地边界确有艰难的,其距离可适当缩小,但应不小于3 米,且维护桩和自用管线不得超过基地界限。

沿路地下建造退让小于主体建造退让的,其顶面标高应设在地面正负零以下。

第二十四条铁路两侧的建造工程距离铁路轨道外侧边缘不宜小于(铁路附属工程设施项目除外)。

第二十五条沿建造用地边界的建造物,在对等退让的原则下,其离界距离按以下规定控制,但离界距离小于消防间距的,应按消防间距的规定控制。

(一(二)多层建造退让自用地边界,北侧不少于 12.5 米,南侧不小于 7 米,东西均不得少于 3 米;且同时满足日照、消防间距要求。

(三)高层建造退让自用地边界,北侧不少于 20 米,南侧不小于 10 米,东西均不得少于 6.5 米;且同时满足日照、消防间距要求。

建筑规划方案规范建筑规划方案是指根据城市发展战略和建设需要,按照一定的原则和规范,对城市建设的空间布局、功能设置、景观设计、交通规划等进行整体规划的文件。

为了确保规划方案的科学性和有效性,需要遵循一系列的规范。

首先,建筑规划方案应遵循城市发展战略和总体规划。

城市发展战略是城市发展的指导性文件,规定了城市建设和发展的目标。

建筑规划方案应根据城市发展战略的要求,在空间布局、功能设置、景观设计等方面进行规划,确保与城市总体规划的一致性。

其次,建筑规划方案应科学合理。

在规划方案的编制过程中,应充分考虑城市的特点、环境条件、发展需求等,根据实际情况和科学数据进行分析和研究,确保规划方案的科学性和合理性。

例如,在城市交通规划方面,需要根据城市的交通流量、道路建设状况、交通连接性等因素,合理规划道路布局和交通网络。

第三,建筑规划方案应注意人文环境和文化遗产的保护。

在规划方案的设计中,应尊重城市的历史和文化,保护和利用好城市的人文环境和文化遗产,提升城市的形象和品质。

例如,在市中心区域的规划中,应保留和修复历史建筑和文化遗址,建造符合历史风貌的建筑。

第四,建筑规划方案应注重可持续发展。

在规划方案的设计和选址中,应注重节能减排、资源循环利用、生态保护等可持续发展原则。

例如,在城市新区的规划中,应合理规划建筑物的能源利用、水资源利用等,减少对环境的影响。

第五,建筑规划方案应注重公众参与。

在规划方案的编制过程中,应广泛听取公众的意见和建议,尊重公众的知情权和参与权,提高规划方案的透明度和公正性。

通过公众参与,可以使规划方案更贴近市民的需求和利益。

总之,建筑规划方案的编制过程中,需要遵循城市发展战略和总体规划,科学合理地进行设计和布局,注重人文环境和文化遗产的保护,关注可持续发展,同时注重公众参与。

只有遵循这些规范,才能确保规划方案的科学性、有效性和可持续性,为城市的发展和建设提供指导。

通用建筑设计规范最新版通用建筑设计规范(最新版)1. 建筑功能布局1.1 建筑功能布局应根据实际需求进行合理规划,各个功能区域之间应具有良好的流线设计,便于人员流动和交流。

1.2 不同功能区域应根据实际需要进行合理分隔,确保各功能区域的互不干扰。

1.3 建筑功能布局应考虑到环境保护和可持续发展的要求,合理利用自然资源,降低能源消耗。

2. 建筑结构设计2.1 建筑结构设计应符合国家或地方相关规定,并能满足建筑的安全、稳定和抗震要求。

2.2 不同结构形式应根据实际情况选择,优先考虑刚性结构和轻型结构,以降低材料消耗和施工难度。

2.3 建筑结构的搭接、连接和支撑应采用合适的方式,确保结构的稳定性和整体性。

3. 建筑材料选用3.1 建筑材料的选用应满足安全、环保和经济的要求,优先选择绿色环保材料。

3.2 建筑材料的使用应符合国家或地方相关标准和规定。

3.3 建筑材料的使用应考虑到建筑的使用寿命和维护成本,尽量选择耐久性和易维护的材料。

4. 建筑外观设计4.1 建筑外观设计应考虑到建筑的功能和所在环境的特点,以及给人以美感的要求。

4.2 建筑外观设计应遵循比例、对称和美学原则,追求简洁而不失创意。

4.3 建筑外观设计应考虑到不同观察角度的需求,确保建筑在不同角度下都能展现出美感和独特性。

5. 建筑室内设计5.1 建筑室内设计应根据建筑的功能和使用需求进行合理规划,注重空间的布局和组织。

5.2 室内设计应注重功能性和舒适性,尽量提供便利的使用环境和舒适的室内氛围。

5.3 室内设计应注重细节的处理,包括光线、色彩、材质和家具等方面,以提升室内的整体质感。

6. 建筑设备选用和布置6.1 建筑设备的选用应根据实际需要进行合理规划,包括照明、空调、通风等设备。

6.2 设备布置应考虑到设备的安全、便捷和维护的要求,确保设备的正常运行和使用效果。

6.3 建筑设备的选用和布置应符合国家或地方相关标准和规定。

7. 绿色建筑设计7.1 建筑设计应注重节能和环保的要求,采用绿色建筑技术和材料。

建筑方案设计常用规范建筑方案设计常用规范是为了确保建筑物的安全性、功能性和美观性,以及降低建设成本和提高施工效率而制定的一系列标准和规范。

以下是一些常见的建筑方案设计规范。

1. 基础规范:建筑方案设计应符合国家和地方相关的建筑法律法规,包括建筑设计规范、建筑材料质量标准、建筑施工工艺规范等。

2. 结构设计规范:建筑结构设计应符合国家相关的建筑结构设计规范,包括承载力、抗震性、抗风性和抗火性等方面的要求。

3. 空间规划规范:建筑空间规划应考虑使用功能、人流流线、安全出口、卫生间设置和无障碍通道等因素,并遵守国家相关的建筑空间规划标准。

4. 建筑能耗规范:建筑方案设计应考虑节能环保要求,包括建筑外墙保温、隔热、采光、通风系统和能源利用等方面的设计。

5. 消防规范:建筑方案设计应符合消防安全要求,包括消防通道设置、消防设备安装、疏散避难措施和防火材料选用等规范。

6. 材料使用规范:建筑方案设计应选择符合国家标准的建筑材料,并在施工过程中注意材料的质量检验、拆除、保护和储存等方面的规范。

7. 环境保护规范:建筑方案设计应符合环境保护要求,包括防污染设计、废弃物处理、节能减排措施和噪音控制等方面的规范。

8. 施工工艺规范:建筑方案设计应考虑施工工艺要求,包括施工顺序、施工方法、施工工艺和施工工具的选择等方面的规范。

9. 设备设置规范:建筑方案设计应根据使用需求合理配置设备,包括电气设备、水暖设备、通风设备和安防设备等方面的规范。

10. 建筑美学规范:建筑方案设计应注重建筑美学要求,包括建筑外观设计、色彩搭配、造型比例和材料纹理等方面的设计规范。

总之,建筑方案设计常用规范是为了保证建筑物的安全性、功能性和美观性而制定的一系列标准和规范。

遵守这些规范可以提高建筑物的质量,满足使用者的需求,并确保项目的顺利进行。

建筑设计中的空间规划规范要求在建筑设计中,空间规划是一个至关重要的方面。

好的空间规划能够提高建筑的使用效果和人们的舒适感,因此有必要遵循特定的规范要求。

本文将探讨建筑设计中的空间规划规范要求,以帮助建筑师和设计师更好地理解和应用这些要求。

一、空间布局规范要求在进行空间布局时,有一些规范要求需要遵守。

首先,要根据建筑的功能和用途进行布局,使空间能够满足相应的需求。

其次,在平面布局中,需要合理安排不同区域的空间比例,避免出现过于拥挤或过度空旷的情况。

此外,通道和出入口的设置也需要符合相应的规范,以确保人们能够方便地进出建筑。

二、空间尺寸规范要求在确定空间尺寸时,需要考虑到使用者的需求和人体工程学原理。

比如,居住空间需要具备适当的面积和高度,以保证人们的居住舒适感。

办公空间则需要考虑到员工的工作效率和健康因素。

此外,还需要遵循相应的法律法规和行业标准,确保空间尺寸符合安全和健康要求。

三、空间布置规范要求在进行空间布置时,需要遵循一些规范要求。

首先,要合理选择和布置家具和设备,以满足使用者的需要和舒适感。

其次,要考虑到空间的功能分区和流线布置,确保不同的功能区域之间能够流畅连接,便于使用。

此外,还需要注意空间的通风、采光和遮阳等方面的布置,以提供一个良好的室内环境。

四、通行和可达性规范要求通行和可达性是建筑设计中一个重要的考虑因素。

在设计建筑物的通道和出入口时,需要遵守相应的规范要求,确保通行的畅通和安全。

此外,还需要考虑到无障碍通行的需要,为老年人和残障人士提供便利。

同时,还要合理设置停车场和交通设施,以提供便捷的交通服务。

五、安全和消防规范要求安全和消防是建筑设计中一个至关重要的方面。

在进行空间规划时,需要确保建筑物具备良好的安全性能和消防设施。

比如,要合理设置应急疏散通道和设备,确保人员在紧急情况下能够安全撤离。

此外,还需要考虑到建筑物的防火和防盗等方面的规范要求,以提供一个安全可靠的使用环境。

总结起来,建筑设计中的空间规划规范要求非常重要,对于建筑物的使用效果和人们的舒适感起着决定性的作用。

房屋建筑规范要求及施工质量控制房屋建筑作为人们居住、办公和生活的场所,其建筑质量直接关系到人们的生活质量和安全。

为了确保房屋建筑的质量,各国都制定了一系列的建筑规范要求,并通过施工质量控制来监督和检验建筑工程的过程和结果。

本文将介绍房屋建筑规范要求及施工质量控制的相关内容。

一、房屋建筑规范要求1. 结构规范要求:房屋建筑的结构是保证房屋稳定和安全的重要组成部分。

结构规范要求包括建筑物的荷载标准、构件的尺寸和强度设计、基础的稳定性要求等。

各国的结构规范要求可能有所不同,需要根据当地的地理环境和建筑物用途进行相应的调整。

2. 建筑空间规划要求:房屋建筑的空间规划要求关系到建筑使用功能和舒适性。

包括室内空间布局、门窗的位置和数量、通风和采光要求等。

良好的空间规划能够提高建筑物的使用效率和居住体验。

3. 材料规范要求:房屋建筑所使用的材料必须符合规范要求,保证其安全、可靠和耐久。

不同部位和用途的建筑材料有不同的规范要求,如混凝土的强度等级、钢材的品质和防腐要求等。

4. 建筑设备规范要求:房屋建筑的设备包括电气、水暖、通风、空调等系统设备。

这些设备的安装和使用必须符合相应的规范要求,确保其安全和高效运行。

二、施工质量控制施工质量控制是指在房屋建筑过程中,通过各种手段和方法对工程质量进行监督和管理,以确保建筑物符合相关的规范要求。

下面将介绍一些施工质量控制的具体内容。

1. 质量管理体系:施工单位需要建立相应的质量管理体系,并制定相应的质量管理制度和流程。

通过组织、计划、实施和监督各项工作,确保施工质量的可控和持续改进。

2. 施工工艺和技术要求:施工过程中,必须严格遵循建筑图纸和设计要求,按照相应的施工工艺进行操作。

包括工程建立、土方开挖、基础施工、结构施工等各个阶段的施工要求。

3. 质量检验和验收:施工过程中,需要进行定期的质量检验,以确保施工质量符合规范要求。

同时,在竣工前需要进行全面的验收,包括建筑物的结构、设备、材料等方面的检查。

建筑物室内空间规划规范要求及布局技巧建筑物的室内空间规划对于人们的居住、工作和生活起着至关重要的作用。

合理的室内空间规划既能满足功能需求,也能创造出舒适、高效的环境。

本文将介绍建筑物室内空间规划的相关规范要求和布局技巧。

一、室内空间规划规范要求1. 建筑物功能布局合理性要求建筑物的功能布局要符合其使用性质,不同类型的建筑物有不同的功能布局要求。

住宅建筑应包括起居室、卧室、厨房、卫生间等基本功能区域;办公建筑应有办公区、会议室、休息区等功能区域。

各功能区域之间的相对位置和面积大小应经过科学的分析和设计。

2. 空间利用效率要求室内空间的利用效率直接影响到建筑的实用性和经济性。

规范要求在控制建筑物总体体积的前提下,尽可能提高室内空间的利用率。

可以采用合理的分区、空间折叠等技巧,使得同一空间可以满足多个功能需求,充分利用有限的空间。

3. 室内照明、通风、隔音等要求建筑物的室内环境质量是人们舒适生活的基础。

规范要求室内照明、通风、隔音等要符合相应的标准。

照明要充分考虑日照和人工照明的适度搭配,确保室内的光线明亮而柔和;通风要保证新风的流通,同时避免过大的气流对人体的不适;隔音要达到相应的隔音效果,减少噪音对生活、工作的干扰。

二、室内空间布局技巧1. 分区设计分区设计是室内空间规划中的重要技巧之一。

可以将整个室内空间划分为不同的功能区域,如起居区、用餐区、工作区等,通过布局和家具的安排来实现功能的实现和区域的划分。

同时要注意各个功能区域之间的流线布局,确保人们在使用空间时的便利性和流畅性。

2. 空间延伸设计利用空间延伸设计可以使得狭小的室内空间拓展出一种宽敞明亮的感觉。

可以通过采用透明材料、镜面等来增加空间的延伸感,使得室内空间看起来更大更通透。

此外,还可以巧妙地运用光线、色彩等元素来增强空间感。

3. 灵活储物设计储物空间对于室内空间的整洁和有序起着至关重要的作用。

规范要求合理设置储物空间,并通过灵活的设计来节省空间。

建房规划设计标准最新建房规划设计标准是指在建筑规划设计过程中,根据国家规定的相关法律法规以及标准规范,对建房进行规划设计的指导性要求。

最新的建房规划设计标准主要包括以下几个方面:1. 地块规划要求:要符合国家土地利用总体规划、城市规划和环境保护要求,选择合适的地块用于建房。

2. 建筑规划要求:要按照建筑设计与施工的技术标准,合理布局建筑物的功能分区,确定建筑物高度、层数和总体形态等。

3. 建筑面积要求:要根据建筑物的用途和功能,合理确定建筑物的建筑面积,包括地上建筑面积和地下建筑面积。

4. 房间布局要求:要根据居住者的生活习惯和需求,合理布局建筑物内部的房间,包括卧室、厨房、客厅、卫生间等。

5. 通风采光要求:要确保建筑物内部的通风和采光,合理设置门窗,设计通风设备和采光设备,提供良好的室内空气质量。

6. 环境保护要求:要考虑建筑物对周围环境的影响,采取有效措施减少噪音、污染和排放物,保护生态环境。

7. 防火安全要求:要根据建筑物的用途和建筑的高度、层数等特点,设置合适的防火防护措施,确保建筑物的火灾安全。

8. 设施设备要求:要根据建筑物的用途和功能,设计合适的设施设备,包括电气设备、给排水设备、供暖设备等,确保建筑物正常运行。

9. 施工质量要求:要按照国家建筑施工质量标准,合理选择建筑材料和施工工艺,确保建筑物的质量达到要求。

10. 残疾人友好要求:要考虑到残疾人的特殊需求,设置无障碍设施,使建筑物对残疾人友好。

以上是建房规划设计最新的一些标准要求,建筑规划设计单位在进行建房规划设计时,应根据具体情况和要求进行合理布局和设计,确保建筑物的安全、实用、美观。

同时,建筑主管部门也应加强监管和检查,确保建筑物的规划设计符合相关标准要求。

建筑设计环境规范GB50016-2023介绍建筑设计环境规范GB-2023是中华人民共和国规划自然资源部和住房城乡建设部委托编制的规范。

该规范旨在指导建筑设计,以确保建筑物与环境的和谐相处。

设计原则1. 绿色环保:建筑设计应优先考虑环境保护,包括节能、水资源利用、废物处理等方面。

2. 健康舒适:建筑设计应为居民提供舒适的室内环境,包括良好的通风、光照和声环境。

3. 安全可靠:建筑设计应满足安全标准,包括抗震、防火、逃生通道等方面的要求。

4. 科技创新:建筑设计应利用现代科技手段,提高建筑物的设计和施工效率。

内容要点建筑设计环境规范GB-2023包括以下要点:1. 土壤和地质条件建筑设计需要考虑土壤和地质的承载能力,以确保建筑物的稳定性。

2. 建筑物与环境的关系建筑物的布局应符合当地的环境特点,包括景观、太阳辐射等因素。

此外,建筑物的外立面设计也要与周围环境相协调。

3. 建筑物的节能设计建筑设计应考虑节能措施,包括建筑的保温、采光设计以及能源利用效率。

4. 建筑物的室内环境建筑的室内空气质量、采光、噪音等因素应得到充分考虑,以保证居民的健康和舒适。

5. 建筑物的防火设计建筑设计需要满足防火安全标准,包括防火隔离、疏散通道等要求。

6. 建筑物的抗震设计建筑设计应考虑地震因素,采取相应的抗震设计措施。

7. 建筑物的维护管理建筑设计还应考虑建筑物的维护管理方便性,包括清洁、检修等方面的要求。

结论建筑设计环境规范GB-2023指导了建筑物与环境的和谐相处,通过考虑土壤地质条件、节能设计、室内环境等方面的要求,确保了建筑物的安全、舒适和环保性。

为了更好地落实这些规范,建筑设计师应充分了解并遵守这些规范的要求。

以上是《建筑设计环境规范GB50016-2023》的简要介绍和要点概述,更详细的内容请参阅规范文件本身。

第一节术语1.1 建筑工程指新建、改建、扩建各类永久性或临时性建(构)筑物以及原状维修工程。

1.2 城市居民自住建筑工程指城市非农业人口居民凭国有土地使用权证兴建的仅供自己居住的建筑工程。

1.3 建筑场地指新建、改建、扩建的建筑工程的用地。

1.4 建筑工程规划建设总建筑面积1.4.1 指一定地块建筑工程规划建设的总建筑面积,包括地面以上和地面以下建筑面积的总和。

具体计算方法应按照《建筑工程建筑面积计算规》(GB/T50353-2005)执行。

1.4.2 建筑工程规划建设总建筑面积可以分为计算容积率的总建筑面积和自然计算的总建筑面积。

1.5 容积率指一定地块,计算容积率的总建筑面积与净建设用地面积的比值。

1.5.1 计算容积率的总建筑面积包括:(1)地面以上建筑的建筑面积,但是地面以上的架空层、避难层、屋顶梯间和电梯机房的建筑面积除外;(2)以下建筑的建筑面积,但是地面以下的机动车和非机动车库、设备用房的建筑面积除外。

1.5.2 净建设用地面积是指扣除宽度为15米以上的城市道路、城市河涌等用地面积的建设用地面积。

1.6 建筑密度指一定地块所有建筑物的基底总面积占净建设用地面积的比例。

1.7 规划户数指一定地块居住建筑所规划的居住人口户数。

1.8 建筑层数指建筑层高2.2米以上的建筑自然层数(按楼板、地板结构分层的楼层数)。

1.9建筑控制线指在一定地块建(构)筑物的主体不得超越的控制线,又称建筑红线。

1.9.1 建(构)筑物的主体是指不包括建筑工程外部附属设施(如外伸台阶、步级、外挑阳台及构件等)的建筑部分。

1.10 建筑高度除有特别规定外,建筑高度是指计算建筑间距的建筑高度。

1.11 建筑间距指两幢建(构)筑物外墙面(柱)之间的水平距离。

1.12 自身一方建筑间距指一幢建筑工程的外墙面中点至其用地红线、城市规划道路中线或规划河涌中线的水平距离。

1.13 退让间距指临规划道路的建筑工程的建筑控制线至规划道路边线最短的水平距离。

最常用建筑设计规范建筑设计规范是指为了确保建筑物的安全、舒适、节能等方面的规定和要求。

下面将介绍一些最常用的建筑设计规范。

1.建筑设计基本规范:建筑设计需要符合国家相关的法律法规,包括建筑法、城乡规划法、消防法等。

同时,还需要遵循相关的标准和规范,如《建筑设计文件编制规范》、《建筑设计防火规范》等。

2.结构设计规范:结构设计规范主要是确保建筑物的结构安全可靠,包括抗震设计规范、钢结构设计规范、混凝土结构设计规范等。

这些规范主要定义了建筑结构的受力和抗震要求,以及相关的设计计算方法和参数。

3.给排水设计规范:给排水设计规范主要是为了保证建筑物的供水、排水和排污系统的正常运行。

例如,针对供水系统,规范会定义供水管道的材料、直径、坡度等要求;针对排水系统,规范会规定排水管道的材料、坡度、排水量等要求。

4.电气设计规范:电气设计规范主要是为了确保建筑物的电气系统的正常运行和人员安全。

这些规范会针对电气线路、插座、开关、灯具等方面进行要求,包括线路容量、防火阻燃要求、接地保护等。

5.采暖通风与空调设计规范:采暖通风与空调设计规范主要是为了确保建筑物的室内温度和空气质量的要求。

这些规范会对供暖设备、通风系统、空调系统的设计参数、能效要求进行规定,以及相关的舒适性要求。

6.消防设计规范:消防设计规范主要是为了预防和控制火灾事故,确保建筑物的消防安全。

这些规范会规定建筑物的防火分区、疏散通道、消防设备配置等要求,确保火灾时人员的安全和建筑物的保护。

7.建筑节能设计规范:建筑节能设计规范主要是为了减少能源的消耗,提高建筑物的能源利用效率。

这些规范会规定建筑物的保温、隔热、采光等要求,以及相关的节能技术和设备的应用。

除了以上的规范外,还有许多其他的建筑设计规范,如防护设计规范、绿色建筑设计规范等,这些规范都是为了保证建筑物的安全、环保和舒适。

建筑设计师需要根据具体的项目和地区特点,遵循相应的规范进行设计,以确保建筑物的质量和可持续发展。

建筑设计规范

建筑设计规范是指在建筑设计过程中需要遵守和遵循的一

系列规定和标准,旨在保障建筑物的安全、功能性和可持

续性。

下面是一些常见的建筑设计规范:

1. 建筑结构设计规范:指导建筑物的结构设计,包括承重

结构、抗震设计、荷载计算等。

2. 建筑物功能规范:规定建筑物各部分的功能和使用要求,如房间规划、通风与采光、卫生间布置等。

3. 建筑节能规范:要求建筑物在设计和施工过程中使用节

能技术和材料,提高能源利用效率。

4. 消防设计规范:规定建筑物的消防设施设计要求,包括逃生通道、灭火系统、疏散标志等。

5. 建筑物外观和风格规范:规定建筑物的外观设计、立面材料和装饰元素等。

6. 无障碍设计规范:考虑到老年人和残障人士的需求,规定建筑物的无障碍设计要求,如坡道、手扶梯、扶手等。

7. 环境保护规范:保护自然环境,规定建筑物的环境保护要求,如噪音控制、水资源利用等。

8. 建筑施工规范:规定建筑施工过程中的安全、质量和进度管理要求,包括施工工艺、施工设备、材料选择等。

以上只是一些常见的建筑设计规范,实际上还有很多其他的规范需要遵守,根据不同的国家和地区可能会有一些差异。

建筑规划相关建筑规范建筑规划相关建筑规范⼀、有关设计规范综合注意:1. 在理解规范的基础上灵活、合理地使⽤规范;2.保持与现⾏规范的同步1.民⽤建筑设计通则(JGJ 37-87)第⼆章城市规划对建筑的要求第⼆节建筑突出物第 2.2.1条不允许突⼊道路红线的建筑突出物⼀、建筑物的台阶、平台、窗井。

⼆、地下建筑及建筑基础。

三、除基地内连接城市管线以外的基它地下管线。

第三节建筑⾼度第2.3.2条不计⼊建筑控制⾼度的部分。

建筑⾼度:平屋顶应按建筑物室外地⾯⾄其屋⾯⾯层或⼥⼉墙顶点的⾼度计算;坡屋顶应按建筑物室外地⾯⾄屋檐和屋脊的平均⾼度计算;下列突出物不计⼊建筑⾼度内:局部突出屋⾯的楼梯间、电梯机房、⽔箱间及烟囱等,在城市⼀般建设地区可不计⼊建筑控制⾼度,但突出部分的⾼度和⾯积⽐例应符合当地城市规划实施条例的规定;当建筑处在本通则第⼀章第1.0.7条第九款所指的建筑保护区、建筑控制地带和上条第三款有净空要求的控制区时,上述突出部分仍应计⼊建筑控制⾼度。

第三章建筑总平⾯第⼆节通路第3.2.1条基地内通路⼀、基地内应设通路与城市道路相连接。

通路应能通达建筑物的各个安全出⼝及建筑物周围应留的空地。

第3.2.3条通路与建筑物间距基地内车⾏路边缘⾄相邻有出⼊⼝的建筑物的外墙间的距离不应⼩于3m。

第四章建筑物设计第⼀节室内净⾼第4.1.1条室内净⾼⼀、室内净⾼应按地⾯⾄吊顶或楼板底⾯之间的垂直⾼度计算;楼板或屋盖的下悬构件影响有效使⽤空间者,应按地⾯⾄结构下缘之间的垂直⾼度计算。

⼆、建筑物各种⽤房的室内净⾼应按单项建筑设计规范的规定执⾏。

地下室、贮藏室、局部夹层、⾛道及房间的最低处的净⾼不应⼩于2m。

第⼆节楼梯、台阶、坡道、栏杆第4.2.1条楼梯⼆、梯段净宽除应符合防⽕规范的规定外,供⽇常主要交通⽤的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使⽤特征,⼀般按每股⼈流宽为0.55+(0~0.15)m的⼈流股数确定,并不应少于两股⼈流。

建筑设计的规范标准及条例建筑设计是一个综合性的领域,它需要遵守一系列的规范标准和法律条例,以确保所设计的建筑物在安全、功能和美观方面都能够满足预期要求。

本文将探讨建筑设计的规范标准及相关法规,以帮助读者更好地了解这一领域。

**一、国家建筑设计规范**在中国,国家建筑设计规范是建筑设计领域的基本依据。

这些规范包括了建筑结构、设计参数、施工工艺等方面的要求。

其中,GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》和GB 50007-2011《建筑抗震设计规范》是两个关键的规范,它们规定了建筑物的结构设计和抗震设计的要求,确保了建筑物在地震等自然灾害发生时能够提供安全的避难所。

**二、地方性建筑规划法规**除了国家层面的规范,不同地区也可能有特定的地方性建筑规划法规。

这些法规通常由地方政府颁布,以适应当地的气候、环境和文化特点。

例如,在海滨城市,可能会有严格的建筑高度限制,以确保建筑物不会妨碍景观或阻挡风景。

地方性规划法规在确保城市发展的同时,也要保护城市的独特特色。

**三、绿色建筑认证**绿色建筑认证体系,如LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)和BREEAM(Building Research EstablishmentEnvironmental Assessment Method),已经成为全球建筑设计的一部分。

这些认证体系鼓励建筑师和设计师在设计中考虑环保、节能和可持续性因素。

它们提供了一系列的准则和评估标准,以确保建筑物在能源使用、水资源管理和室内空气质量等方面达到高标准。

**四、建筑材料标准**建筑设计中的材料选择至关重要,因为它们直接影响到建筑物的质量和性能。

国际上有许多标准组织,如ASTM国际标准和ISO国际标准组织,制定了各种建筑材料的标准。

这些标准包括了建筑材料的性能、安全性和耐久性等要求,以确保所选材料符合设计规范。

**五、建筑施工法规**建筑设计的成功不仅仅依赖于设计阶段的规范,还包括施工阶段的法规。

建筑工程用地规划与规范要求建筑工程是一个高度复杂的领域,它不仅包括了建筑设计、施工和维护等方面,还需要考虑到用地规划和规范要求。

建筑工程用地规划是指在遵循相关法规和政策的前提下,对于建筑工程用地进行合理分配和规划,以实现城市的可持续发展。

而规范要求则是建筑工程在设计、施工和使用过程中需要遵循的标准和规则。

本文将从不同角度探讨建筑工程用地规划与规范要求的重要性。

一、环境保护建筑工程用地规划和规范要求的重要性首先体现在环境保护方面。

随着人口的增长和经济的发展,建筑工程用地需求不断增加,但是有限的土地资源无法无限延伸。

合理规划建筑用地,可以减少土地的浪费,保护自然环境和生态系统。

例如,在城市建设中,应该尽量保留绿地和水域,以改善城市生活环境,减轻气候变化的影响。

此外,合理规划建筑用地还可以减少噪音、污染和交通拥堵等问题,提高居民的生活质量。

二、空间利用建筑工程用地规划与规范要求的第二个重要方面是空间利用率。

在城市建设中,空间是有限的资源,因此需要充分利用每一寸土地。

合理规划建筑用地,可以最大化地利用空间,提高用地的效率。

例如,在住宅建设中,应该设立合理的楼高和建筑密度,以充分利用现有土地资源,满足人们的居住需求。

此外,科学规划建筑用地还可以避免建筑物之间的阴影和遮挡,保证自然光的充足,提高人们的生活舒适度。

三、安全与防灾建筑工程用地规划与规范要求的另一个重要方面是安全与防灾。

合理规划建筑用地,可以减少自然灾害和事故的风险,保护人们的生命财产安全。

例如,在地震区建设建筑物时,应该考虑到地质条件和建筑物的抗震能力,以减少地震对建筑物的破坏。

此外,合理规划建筑用地还可以防止火灾、洪水和滑坡等灾害的发生,保障人们的生活安全。

四、文化与历史建筑工程用地规划与规范要求的第四个重要方面是文化与历史保护。

每个地区都有独特的文化和历史遗产,合理规划建筑用地可以保护和传承这些宝贵的文化与历史资产。

例如,在古建筑保护区,应该设立保护范围和保护措施,以保留古建筑的原貌和历史价值。

建筑规划相关建筑规范一、有关设计规范综合注意:1. 在理解规范的基础上灵活、合理地使用规范;2.保持与现行规范的同步1.民用建筑设计通则(JGJ 37-87)第二章城市规划对建筑的要求第二节建筑突出物第 2.2.1条不允许突入道路红线的建筑突出物一、建筑物的台阶、平台、窗井。

二、地下建筑及建筑基础。

三、除基地内连接城市管线以外的基它地下管线。

第三节建筑高度第2.3.2条不计入建筑控制高度的部分。

建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间及烟囱等,在城市一般建设地区可不计入建筑控制高度,但突出部分的高度和面积比例应符合当地城市规划实施条例的规定;当建筑处在本通则第一章第1.0.7条第九款所指的建筑保护区、建筑控制地带和上条第三款有净空要求的控制区时,上述突出部分仍应计入建筑控制高度。

第三章建筑总平面第二节通路第3.2.1条基地内通路一、基地内应设通路与城市道路相连接。

通路应能通达建筑物的各个安全出口及建筑物周围应留的空地。

第3.2.3条通路与建筑物间距基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于3m。

第四章建筑物设计第一节室内净高第4.1.1条室内净高一、室内净高应按地面至吊顶或楼板底面之间的垂直高度计算;楼板或屋盖的下悬构件影响有效使用空间者,应按地面至结构下缘之间的垂直高度计算。

二、建筑物各种用房的室内净高应按单项建筑设计规范的规定执行。

地下室、贮藏室、局部夹层、走道及房间的最低处的净高不应小于2m。

第二节楼梯、台阶、坡道、栏杆第4.2.1条楼梯二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。

——即不小于1.1米注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。

三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。

当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。

四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。

五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。

梯段净高不应小于2.20m。

注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m 范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。

十、楼梯踏步的高度比应符合表4.2.1的规定。

公共楼梯最小宽260mm,高170mm。

第4.2.2条台阶一、公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,踏步数不应少于2级。

第4.2.4条栏杆二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m7. 3 通路、走道和地面7.3.1乘轮椅者通行的走道和通路最小宽度:1.大型公共建筑走道>=1.80m2.中小型公共建筑走道>=1.50m3.检票口、结算口轮椅通道>=0.90m4.居住建筑走廊>=1.20m5.建筑基地人行通路>=1.50m7. 5 楼梯与台阶7.5.1 楼梯与台阶设计要求形式:应采用有休息平台的直线形梯段和台阶宽度:公共建筑梯段宽度不应小于1.50m居住建筑梯段宽度不应小于1.20m7.5.2 楼梯、台阶踏步的宽度和高度公共建筑楼梯:最小宽度0.28m,最大高度0.15m规划规范-《建筑间距、退线》8.3 建筑物的退让控制8.3.1 除建设用地范围内连接市政管网的管线以外,建筑物正投影外缘不得逾越用地退后红线。

8.3.2 在有城市设计要求的重要商业街区底层设置连续骑楼空间的商业建筑,在满足交通要求前提下可零退线。

8.3.3 建筑物独立地下室外墙面的退后红线距离,应满足消防、地下管线布置、人防疏散、基坑支护和基础施工等技术要求的前提。

8.3.4 沿轨道交通线两侧新建的建筑应符合轨道交通线建设的相关规定和要求。

8.4 建筑物的面宽控制8.4.1 建筑高度大于18米且小于或等于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于90米。

8.4.2 建筑高度大于54米的高层建筑,其最大连续展开面宽不宜大于80米。

8.5 公共开放空间规划8.5.1 高层建筑带有裙房的退让距离:高层部分的退让距离按高层建筑临道路外墙面计;裙房按表4.1.4所列值加5米计,但裙房层数不得超过三层,高度不得超过24米,裙房超过三层或高度超过24米时按高层标准退让。

8.5.2 临宽度在15米以下的步行街或风貌街,临街建筑规划要求修建骑楼,如骑楼部分人行道净宽度不小于3米,净高不低于3.6米时,可不退道路红线。

8.5.3 建筑退让道路红线除满足上述规定外,还须满足城市绿地和市政工程管线规划确定的沿道路控制宽度规定,若两者不一致时,则按最宽退让。

8.5.4 按本标准最低要求建筑退让道路红线部分可以与建设用地同时设计和建设,但须遵守以下规定:用地内除规划允许建设绿化小品外,不得作停车场、不得修建围墙、门房以及任何其它建筑物、构筑物,如需临道路布置停车位,应在该道路整体规划设计的基础上建设,且不计入配建停车位指标。

满足规定退让要求后,主动增加退让道路红线的,纳入有关指标平衡。

8.5.5 道路交叉口处当道路局部放宽时,建筑退让道路红线按原道路等级确定。

8.5.6 重要道路交叉口处建筑退让道路红线,由规划管理部门依据城市设计及交通规划、详细规划等另行确定。

8.5.7 建筑物半地下室、台阶、花池、化粪池、临道路边围墙、大门等退让道路红线满足4.4.1要求。

8.5.8 临时建筑退让道路红线的距离与永久性建筑退让道路红线的距离相同。

8.5.9 30米以上道路沿街面不得设开敝式阳台。

9. 居住建筑控制9.1 建筑间距、退让9.1.1 住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾和管线埋设、视觉卫生等要求,并应符合表9.1.5规定。

9.1.2 建筑间距是建筑物外墙皮之间的最近距离。

9.1.3 建筑高度:(1)平顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑女儿墙高度计算。

(2)坡顶房屋建筑高度,按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。

(3)屋顶上的附属物,如电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等,其总面积不超过屋顶面积的25%,且高度不超过4米的不计入高度之内。

▲ 9.1.4 住宅日照标准应符合表9.1.4规定。

住宅建筑日照标准表9.1.49.1.5 居住建筑间距的限值根据建筑高度分别规定。

本规定将居住建筑按高度划分为以下类型:(1)低层——指居住建筑3层及3层以下,建筑高度小于或等于11米;(2)多层——指居住建筑4层至6层,建筑高度小于或等于20米;(3)中高层——指居住建筑7层至9层,建筑高度小于或等于30米;(4)高层——指居住建筑10层及10层以上。

住宅建筑最小间距(m)表9.1.5注:1、H为南面建筑物高度,从架空层以上计起。

2、南北向是指方位角≤15°。

3、南北向方位角>15°时,按日照分析确定住宅建筑最小间距。

4、高层建筑与其它层建筑山墙间距不少9米。

9.1.6 位于城市新区的两相邻居住建筑间距除满足表9.1.5的规定外,当北侧建筑高于南侧建筑时,其间距按南侧建筑应取间距值加上建筑高度差的0.2倍取值。

旧区及建城区5000㎡以下用地的仍按表9.1.5执行。

9.1.7 集体宿舍按表9.1.5应取值的0.9倍计,且不得小于6米。

9.1.8 非居住的其他民用建筑处于居住建筑北面且正面相邻时,如北侧建筑高于南侧建筑,按9.1.6条执行,处于其它方位时,视其为居住建筑退让。

9.1.9 居住建筑间距的计算:9.1.10 居住建筑挑出檐口、梯间、厨房、厕所等时,如梯间挑出不大于1.3米,厨房、厕所挑出不大于0.9米,且不大于该建筑面宽1/3时,挑出部分可不计入间距范围;如阳台宽度超过本身建筑面宽的二分之一或挑出长度大于1.5米时,其间距应另外加阳台挑出平均长度的一半计算。

9.1.11 位于新区居住建筑山墙宽度如大于18米或有居室窗户且仅靠该窗户采光时,视其山墙面为主立面,其间距按主朝向间距要求控制;位于旧区或建成区居住建筑不论山墙宽度多少,仍按最小间距执行。

9.1.12 北侧居住建筑底层如作为停车库、商铺或全部架空时,其与南侧建筑的间距可减去北侧建筑底层层高。

9.1.13 新区、旧区及建城区山墙间距应满足最低消防间距的要求。

9.1.14 住宅建筑设置天井时,尽量采用开口天井,不宜采用内天井。

10 非居住建筑控制10.1.1 本条款适用于民用非居住建筑,但当工业、仓储、交通运输类及其他有特殊要求的建筑时,其间距应依据国家相关规定执行。

10.1.2 商业建筑相互之间以及其他非居住建筑相互之间最小间距不得小于防火间距。

10.1.3 办公建筑相互之间、办公建筑与商业建筑之间、办公建筑与工业建筑之间的间距为相同情况下居住建筑间距的0.8倍。

10.1.4 非居住建筑与居住建筑之间的间距按居住建筑与居住建筑之间间距取值。

10.1.5 商业及办公建筑退让用地红线距离,如其相邻地块为非商业、办公建筑时,视其为居住建筑与居住建筑的退让方法相同。

10.1.6 医院病房楼、休(疗)养院住宿楼、幼儿园、托儿所生活用房和大、中、小学教学楼等与相邻建筑的最小间距应符合下表规定。

10.2 其它非居住建筑之间的间距:10.2.1 高层非居住建筑平行布置时,建筑间距不宜少于较高建筑高度的0.3倍,。