【透视是什么】小志教你正确认识透视学

- 格式:doc

- 大小:15.53 KB

- 文档页数:6

透视的知识点透视是绘画中极为重要的技巧之一,它可以使画面更加真实、立体、有深度感。

在建筑、科学等领域中,透视也有着广泛的应用。

然而,透视并不是一种简单的技巧,而是涉及到一系列的知识点和技能,下面就让我们一起来深入了解一下透视的知识点。

一、透视的基本原理透视的基本原理是指物体在接近或远离画家的视点时,其外形和位置会产生相应的变化。

简言之,就是近大远小。

在透视中,我们通常会涉及到以下几种类型:1. 单点透视:在单点透视中,画家只需通过一个消失点来控制物体的透视关系。

常常用来表现一个道路或隧道的透视效果。

2. 双点透视:在双点透视中,画家需要使用两个消失点来控制物体的透视关系。

常常用来表现建筑物或道路的透视效果。

3. 三点透视:在三点透视中,画家需要使用三个消失点来控制物体的透视关系。

常常用来表现高空和立体建筑等透视效果。

二、透视的构图方法透视是绘画中非常重要的构图方法,以下是一些构图方法的介绍:1. 调节视角:画家可以通过调节视角来改变物体的透视效果,比如说从地面往上看和从空中往下看,能够使得画面具有不同的视觉效果。

2. 安排空间:画家需要善于利用画面内的空间来创造出透视效果。

比如说通过调节物体的大小和位置来使画面更加立体。

3. 创造纵深感:画家需要通过使用不同的线条和色彩来创造出不同深度的空间感,这样才能使画面更加真实,逼真。

三、透视的实践技巧透视是一种技艺和能力,需要通过大量的实践才能掌握。

以下是一些实践技巧的介绍:1. 观察周围环境:画家应该经常观察周围的环境,学会发现物体的透视关系和空间感,这对于掌握透视技巧非常关键。

2. 掌握透视规律:画家需要详细了解透视的规律,了解不同消失点的位置和作用,善于运用这些规律来绘制画面。

3. 熟练运用工具:画家需要熟练掌握绘画工具,例如铅笔、彩笔、软笔等,将其发挥到极致,才能创造出真实的透视效果。

总结透视是绘画中非常重要的知识点和技能,它可以使画面更加真实、有深度感和立体感。

有关透视的知识点总结1. 透视的基本原理透视是一种人类观察视觉现象的科学原理,是通过眼睛来看到物体并形成图像的过程。

人的眼睛能够感知物体的距离、大小和位置,同时还能够感知物体形成的透视效果。

透视原理是指当我们观察物体时,光线经过眼睛的角膜、晶状体等光学器官,投影在视网膜上形成倒立、缩小、透视的图像。

这种图像进入大脑后,由大脑对图像进行了解和识别。

2. 透视的类型在绘画和图像处理中,透视可以分为线性透视和大气透视。

线性透视是指透视点与观察点位置固定并保持不变的透视现象,这种透视能够让画面更具有立体感和深度感。

大气透视是指由于大气中的气体、水汽、灰尘等微粒的散射,导致物体远处的色彩、纹理和轮廓模糊、淡化的现象。

3. 透视的构图原理在绘画、摄影和影视中,透视构图是一种通过透视效果来创造画面深度和立体感的构图技巧。

透视构图的原理是要通过合理的透视线条、透视点和透视比例来营造画面的空间感和距离感,从而使画面更加生动和立体。

4. 透视的绘画方法在绘画中,透视是一个重要的绘画技巧。

绘画中的透视分为一点透视、二点透视和三点透视。

一点透视是指画面中只有一个透视点,适用于正对画面的建筑物或景物的绘画。

二点透视是指画面中有两个透视点,适用于建筑物或景物的侧面或斜面的绘画。

三点透视是指画面中有三个透视点,适用于建筑物或景物的高角度或低角度的绘画。

5. 透视的摄影技巧在摄影中,透视是一种通过摄影机位、焦距、景深等参数来表现画面的深度和立体感的技术。

摄影中的透视可以通过选择合适的拍摄位置、使用不同的镜头焦距和光线等来营造画面的透视效果。

6. 透视的建筑设计在建筑设计中,透视是一种通过建筑结构、立面设计和空间布局来表现建筑物的深度和立体感的设计方法。

建筑设计中的透视是通过使用透视点、透视线条和透视比例等原理来表现建筑物的真实感和空间感。

7. 透视的艺术表现在绘画艺术中,透视是一种通过透视线条、透视点和透视比例来表现画面的深度和立体感的艺术方法。

【透视】教你正确认识透视学透视分析透视是绘画制造空间感的主要手段透视知识对于素描初级学习是非常必要的造型的准确很大程度上是透视的准确下面,学子给大家从点线面→基本的透视知识→不同的透视关系来分析【透视】。

—舒美学子—透视学即在平面上再现空间感、立体感的方法及相关的科学。

狭义透视学(即线性透视学)方法是文艺复兴时代的产物,即合乎科学规则地再现物体的实际空间位置。

这种系统总结研究物体形状变化和规律的方法,是线性透视的基础。

15世纪意大利画家L.B.阿尔贝蒂的画论叙述了绘画的数学基础,论述了透视的重要性。

同期的意大利画家皮耶罗·德拉弗兰切斯卡对透视学最有贡献。

德国画家A.丢勒把几何学运用到艺术中来,使这一门科学获得理论上的发展。

18世纪末,法国工程师蒙许创立的直角投影画法,完成了正确描绘任何物体及其空间位置的作图方法,即线性透视。

L.达·芬奇还通过实例研究,创造了科学的空气透视和隐形透视,这些成果总称透视学。

1、点线面(透视素描基本造型)【点】点表示位置,是形体塑造的标记,对于造型有着特定的数量意义。

先看位置点,找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点,这些点规定着物体的整体范围和个面之间的大小比例关系。

再看转折点,这些点如同交通枢纽,联系着形体中的线与面。

【线】线由点的定向运动产生。

线条是点运动的延续,连接起点和终点的是线,任何一幅素描都是由无数的线组合而成。

线是形体塑造的中坚,线有着无穷的魅力。

【面】无数点的组合或无数线排列后的效果,在视觉上形成了面,而面运动产生了体。

在造型过程中,面可分为两类,即直面与曲面。

2、线透视其中最常用到的是线透视。

广义:透视学方法在距今3万年前已出现,在线性透视出现之前,有多种透视法。

①纵透视;将平面上离视者远的物体画在离视者近的物体上面。

②斜透视;离视者远的物体,沿斜轴线向上延伸。

③重叠法;前景物体在后景物体之上。

④近大远小法;将远的物体画得比近处的同等物体小。

透视原理及知识点总结透视,是描述物体在空间中的大小、形状、位置关系的一种技术手段。

透视原理是靠人眼观察物体时对其大小和位置随观察点的远近而发生的变化而形成的。

而知识点则是透视原理的基本概念和应用技巧。

本文将对透视原理及知识点进行详细总结。

一、透视原理1. 透视原理的基本概念透视原理是指当我们观察物体时,由于观察点与物体之间的距离不同,以及在物体表面上的各部分与观察点之间的距离不同,从而导致物体在视觉上呈现出不同的大小和位置关系。

这种视觉上的错觉即为透视。

透视原理涉及到观察点、目标物体、视线以及远近关系等基本概念。

2. 透视原理的基本规律透视原理的基本规律主要包括了远近关系、垂直投影、平行投影和透视投影。

远近关系是指物体离观察者越远,投影越小,离观察者越近,投影越大;垂直投影是指当物体的表面朝向观察者时,其投影会因此而变得更为宽大,而平行投影则是指在平行面上的投影更为均匀;透视投影则是指当观察点与物体之间的距离不同时,其呈现在视觉中的大小和位置也会发生变化。

3. 透视原理的应用意义透视原理在绘画、摄影、建筑、设计等领域中有着重要的应用意义。

通过透视原理,可以使画面更为立体、生动,从而增强其艺术表现力;在建筑设计中,透视原理可以帮助设计师更好地估量建筑物的大小和位置,保证其比例与透视效果;在摄影中,透视原理可以帮助摄影师更好地捕捉景物在视觉上的立体感。

二、透视知识点1. 透视的分类透视根据其类型可以分为单点透视、二点透视和三点透视。

单点透视是以一个点作为观察点,物体呈现在视觉中的大小和位置关系也是由这一点来决定;二点透视是以两个点作为观察点,物体呈现在视觉中的大小和位置关系也是由这两点来决定;三点透视则是以三个点作为观察点,物体呈现在视觉中的大小和位置关系也是由这三点来决定。

2. 透视的构图在绘画、摄影等艺术创作中,透视构图是非常重要的一环。

通过透视构图可以使画面更为立体、生动,增强其艺术表现力。

透视构图中主要包括了水平线、消失点、透视中心等要素。

透视美术知识点透视是美术创作中的重要技巧之一,它可以帮助画家在二维画面上创造出立体感。

在本文中,我将介绍一些关于透视的基本知识点,帮助读者更好地理解和应用透视技法。

1.透视的定义和原理:透视是指在绘画中,通过线条和视角的运用,以及远近关系的处理,使画面中的物体具有逼真的立体感。

透视的原理是基于人眼在观察物体时产生的视觉效果,即远离观察者的物体看起来较小,而靠近观察者的物体看起来较大。

2.透视的类型:透视可以分为一点透视、二点透视和三点透视。

一点透视是指在画面上只有一个消失点,适用于正面观察的场景。

二点透视是指在画面上有两个消失点,适用于侧面观察的场景。

三点透视是指在画面上有三个消失点,适用于倾斜观察的场景。

3.透视的要素:透视包括水平线、消失点和视点等要素。

水平线是指画面中的水平线,决定了视角的高低。

消失点是指物体在画面上的线条都会汇聚到一个点,用来表示物体的远近关系。

视点是指观察者所在的位置,决定了视角的角度和位置。

4.透视的应用:透视可以应用于各种绘画作品中,例如风景画、人物画和建筑画等。

在风景画中,可以运用透视来表现远近山川的层次感。

在人物画中,可以通过透视来展现人物的立体感和透视效果。

在建筑画中,透视可以用来表现建筑物的逼真和立体感。

5.透视的练习方法:要掌握透视技巧,需要进行大量的练习。

可以从简单的几何图形开始,逐渐增加复杂度,练习画出不同角度的立方体和棱柱。

还可以观察现实生活中的物体,尝试用透视的方式将其绘制出来。

6.透视的注意事项:在运用透视技巧时,需要注意以下几点。

首先,要根据物体的远近关系合理安排消失点和视点的位置。

其次,要注意线条的收敛和变形,使物体的透视效果更加真实。

最后,要注意光照和阴影的处理,以增加画面的层次感。

总结:透视是美术创作中的重要技巧,它可以帮助画家创造出具有立体感的画面。

通过掌握透视的基本知识点和练习方法,我们可以更好地运用透视技巧来表现画面中物体的远近关系和立体感。

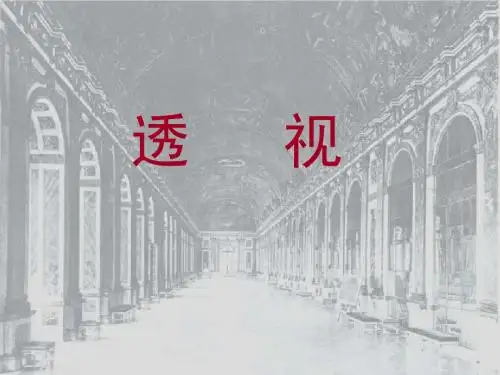

透视是什么?怎样理解和学习透视地平线消失点视平线画家的任务就是在平面的画纸上把物体立体地呈现出来。

为画出立体感,画家运用了一种绘画技法,我们称之为“透视”。

透视不仅可以使物体看起来多维、饱满,还可以用来制造聚拢感、距离感和空间感。

让我们随着火车铁轨走到平原,在那儿能看到一望无垠的平整的土地。

遥望四周,远处绵延的土地与天相接连成一条直线。

这条线就是“地平线”。

解说地平线最好的例子就是眺望一大片空旷的水体,目之所及,只有水面,看不见海岸。

在大海上,地平线就是一条无限延伸的线。

尽管我们的视线总是受到各种物体的干扰,比如一只手,一幢大楼,一座高山,我们把地平线理解为无限延伸的。

即便我们走进一幢大楼,关了门,地平线依旧不声不响地存在着。

如果遮掩地平线的所有物体都是透明的,那么地平线将毫无阻拦地一直出现在人们的视线里。

对此详见下页图示。

现在,我们站在两条锃光发亮的铁轨中间,铁轨在平原上一直延伸下去,直到在远方接触地平线的那一刻便从我们的视野里消失了。

我们把铁轨消失的地方称为“消失点”。

视平线与视线平齐。

你可能觉得上面这句关于视平线的陈述过于简洁通俗,但很多职业画家都会忽视如此字面的概念,真令人不解。

视平线的重要性不可小觑。

显而易见,站在桌子旁和原地坐在地毯上画同一张桌子时,因视线高度不同,所得画作完全不同。

你在作画时,不管目标物体在视平线之上还是之下,整个透视画法体系都是基于视平线高度的。

现实中的平行与画面中的平行平行线和单点透视两道铁轨间的垂直间距都是相等的。

两条或两条以上的直线间的垂直间距相等,我们就称其为平行线。

然而在透视中,我们并不把这些平行线画成平行的,这是为什么呢?让我们从上图所示人物的正上方向下看。

当他看脚下的铁轨时,他的视野必须扩得很大,才能把两条铁轨囊括进来。

当他抬头向50米开外看去时,虽然看到的间距还是那么宽,但是看向远处时,他的整个视野范围变得狭长。

以此类推,看得越远,视野越狭长,看到的间距越窄。

透视的基本概念1、什么是透视透视是造型艺术所依赖的一门科学。

透视也是一种视觉现象。

这种视觉现象是随着人的视点移动而产生变化,即这种变化与视点的位置和距离是分不开的。

在现实生活中,当人们边走边看景物时,景物的形状会随着脚步的移动在视网膜上不断地发生变化,因此对某个物体很难说出它固定的形状。

观者只有停住脚步,眼睛固定朝一个方向看去时,才能描述某个景物在特定位置的准确形状。

再则,随着景物与我们远近距离不同,所看到的景物形状也不一样。

通常在距离的前提下,空间越深,透视越大。

同样大小的物体,也会因视点与物体远近距离的不同而产生大小变化。

这就是我们通常所讲的近大远小透视变化规律。

例如,当我们站在路中间就会发现,越近的树、灯越高越大,越远的树、灯越矮越小。

“透视”一词来自拉丁文“persdicere”,意为“透而视之”。

在画者和景物之间竖立一块透明玻璃的平面上,即可得到物体的透视图形,使二维空间纸上呈现出三维立体空间。

由此可得出透视的含义:通过透明平面观察,确定透视图形的发生原理、变化规律和图形画法。

2、透视的特点透视是一种绘画与艺术设计活动中观察方法和研究画面空间的重要手段。

运用物体形状近大远小、物体明暗对比的近强远弱、物体的色彩近纯远灰等规律,可以归纳出视觉空间变化的规律,可以使平面景物图形产生距离感和立体凹凸感。

所以说透视最显著的特点就是在二维空间的平面上形成视觉三维立体空间。

3、透视的分类透视的分类,我们从以下几个方面进行分析。

(1)从理论研究角度分类线透视:它是使观者识别画面空间距离最为有效的表现方法。

场景中的远伸平行线,看去愈远愈聚拢,直至会合于一点。

色彩透视:近处色彩偏暖,远处色彩偏冷。

这是大气层的阻隔而产生的变化。

如:近处物体色彩倾向鲜明,接近固有色,带有黄橙色调。

远处色调倾向暗淡灰紫,深色物体则偏蓝灰色。

消逝透视:物体的明暗对比和清晰度随着距离的变化而产生强弱变化。

如近处物体明暗对比强烈,有较清晰的视觉轮廓;远处物体明暗对比弱,细节和轮廓都较模糊,甚至混为一片。

透视知识点总结一、透视的基本原理透视是一种通过观察客观事物的外在表象去深入分析其规律和本质的认识方法。

透视能够揭示事物的内在关系和发展规律,从而洞察事物的本质属性和特征,揭示事物的本质属性和规律性。

透视的基本原理包括以下几个方面:1. 事物的内在联系透视认为事物的表层现象和外在表象是其内在联系的表现。

分析事物的外在现象不能满足对事物认识的要求,必须深入事物的内在联系,揭示事物的内在规律和本质特征。

2. 规律性的揭示透视认为事物的表象和表现形式都蕴含着一定的规律性。

通过透视可以发现事物内在的联系和规律性,揭示事物的内在规律和本质属性。

3. 对事物本质属性的把握透视的目的是要把握事物的本质属性和本质规律。

通过透视可以深入剖析事物的本质属性,揭示事物的根本特征和基本规律。

二、透视的应用领域透视是一种认识方法,应用广泛。

透视的应用领域主要包括科学研究、社会实践、哲学思考等方面。

1. 科学研究在科学研究中,透视是分析事物内在联系和规律性的重要手段。

通过透视可以深入剖析事物的本质属性和规律特征,从而推动科学研究的深入发展。

2. 社会实践在社会实践中,透视能够帮助人们认识社会运行的规律性和本质属性,为社会管理和发展提供科学依据。

3. 哲学思考在哲学思考中,透视是认识事物的重要方法。

通过透视可以把握事物的本质属性和发展规律,从而深刻理解世界的运行和发展。

三、透视的实践方法透视是一种认识方法,也是一种实践方法。

透视的实践方法包括以下几个方面:1. 深入观察深入观察事物的外在表象,发现事物的内在联系和规律性,为透视提供基本材料。

2. 综合分析综合分析事物的各个方面,揭示事物的内在联系和规律性,从而对事物进行深入剖析。

3. 辩证思维运用辩证思维分析事物的矛盾和运动规律,发现事物的内在联系和本质属性。

四、透视的意义和价值透视是认识事物的重要方法,具有重要的意义和价值。

1. 透视对于认识世界具有重要的指导意义。

通过透视可以深入剖析事物的内在联系和规律性,帮助人们认识事物的本质属性和特征。

透视的名词解释透视是一种艺术表达,它是利用色彩、空间、线条和通过物体表达出来,并以几何形式通过视觉方式来建构三维的空间的艺术表现。

它可以让观众看到事物深度的重复性和变换性。

一般来说,透视划分为两种:全景透视和侧面透视。

全景透视是由多个空间中心确定以某一点作视线标准,对空间进行透视投影,以此来构图结构;而侧面透视则是通过某一侧面来透视投影,以此来构图结构。

透视是一种特殊的几何学,可以表达物体的真实空间。

透视几何学强调物体的立体性,使用投影来表示空间的不同维度,从而达到统一的视觉表现,这样就可以将对物体的空间形态、表现形式、比例和强度有机结合起来,以提高视觉效果。

此外,透视也被用来提供虚拟空间的表现形式,在这里,艺术家可以使用各种几何体形式,如三角形、椭圆形、螺旋形等,来塑造出不同的空间形态。

艺术家还可以通过线条的运用,来模拟出各种物体的移动、空间结构的变化以及时间的流逝等,并通过调整色彩和色调的深浅,以及色调的搭配,达到表现某种氛围的目的。

透视在艺术领域有着重要的影响。

它是艺术家和设计师在表达他们创作意图时最常用的技术之一。

它可以给观众一种视觉上的冲击,让他们通过空间的艺术表达而感受到视觉上的冲击,也能增添观众情感上的深度,使观众更有深入的感受。

透视作为一种表现的技术,用在艺术上有着广泛的应用。

例如,它被用来制作绘画作品、摄影作品、设计作品、绘本作品等。

透视作为艺术表现形式,可以用来表现出来事物的空间结构、表现形式、比例和强度,进而达到更好的视觉效果。

总之,透视是一种艺术表现形式,能够帮助艺术家和设计师更好地表现他们的创作意图,也能给观众带来更好的视觉体验,是一项有效的表现技术。

【透视是什么】小志教你正确认识透视学

透视分析透视是绘画制造空间感的主要手段透视知识

对于素描初级学习是非常必要的造型的准确很大程度上是

透视的准确下面,小志给大家从点线面→基本的透视知识→

不同的透视关系来分析【透视】。

—小志团队—透视学即在平面上再现空间感、立体感的方法及相关的科学。

狭义透视学(即线性透视学)方法是文艺复兴

时代的产物,即合乎科学规则地再现物体的实际空间位置。

这种系统总结研究物体形状变化和规律的方法,是线性透视的基础。

15世纪意大利画家L.B.阿尔贝蒂的画论叙述了绘画的数学基础,论述了透视的重要性。

同期的意大利画家皮耶罗·德拉弗兰切斯卡对透视学最有贡献。

德国画家A.丢勒把

几何学运用到艺术中来,使这一门科学获得理论上的发展。

18世纪末,法国工程师蒙许创立的直角投影画法,完成了正确描绘任何物体及其空间位置的作图方法,即线性透视。

L.达·芬奇还通过实例研究,创造了科学的空气透视和隐形透视,这些成果总称透视学。

1、点线面(透视素描基本造型)【点】点表示位置,是形体塑造的标记,对于造型有着特定的数量意义。

先看位置点,找出它的基点与顶点、右点、左点、近点和远点,这些点规定着物体的整体范围和个面之间的大小比例关系。

再看转折点,这些点如同交通枢纽,联系

着形体中的线与面。

【线】线由点的定向运动产生。

线条是点运动的延续,连接起点和终点的是线,任何一幅素描都是由无数的线组合而成。

线是形体塑造的中坚,线有着无穷的魅力。

【面】无数点的组合或无数线排列后的效果,在视觉上形成了面,而面运动产生了体。

在造型过程中,面可分为两类,即直面与曲面。

2、线透视

其中最常用到的是线透视。

广义:透视学方法在距今3万年前已出现,在线性透视出现之前,有多种透视法。

① 纵透视;将平面上离视者远的物体画在离视者近的物体上面。

② 斜透视;离视者远的物体,沿斜轴线向上延伸。

③ 重叠法;前景物体在后景物体之上。

④ 近大远小法;将远的物体画得比近处的同等物体小。

⑤ 近缩法;有意缩小近部,防止由于近部透视正常而挡远部的表现。

⑥ 空气透视法;物体距离越远,形象越模糊;或一定距离外物体偏蓝,越远越偏色重,也可归于色彩透视法。

⑦ 色彩透视法;因空气阻隔,同颜色物体距近则鲜明,距远则色彩灰淡。

3、透视的基础理论

1,透视——通过一层透明的平面去研究后面物体的视觉科学。

2,透视图——将看到的或设想的物体、人物等,依照透视规律在某种媒介物上表现出来,所得到的图叫透视图。

3,视点——人眼睛所在的地方。

标识为S。

4,视平线——与

人眼等高的一条水平线HL。

5,视线——视点与物体任何部位的假象连线。

6,视角——视点与任意两条视线之间的夹角。

7,视域——眼睛所能看到的空间范围。

8,视锥——视点与无数条视线构成的圆锥体。

9,中视线——视锥的中心轴。

又称中视点。

10,站点——观者所站的位置。

又称停点。

标识为G。

11,视距——视点到心点的垂直距离。

12,距点——将视距的长度反映在视平线上心点的左右两边所得的两个点。

标识为d。

13,余点——在视平线上,除心点距点外,其他的点统称余点。

标识为V。

14,天点——视平线上方消失的点。

标识为T。

15,地点——视平线下方消失的点。

标识为U。

16,灭点——透视点的消失点。

4、物体不同的透视

同一物体,不同的角度、不同的视点,观察出的透视效果也会不同二我们可以看一看同一个圆柱体不同的透视关系。

常规透视:平行透视和成角透视。

区别:平行透视的特点:有一个消失点;成角透视的特点:有两个消失点。

(1)、平行透视:只有一个消失点,所研究的立方体中有一个面与画面平行。

平行透视又叫一点透视,通常看到物体的正面,而且这个面和我们的视角平行。

由于透视的视觉上的变形,产生了近大远小的感觉,透视线和消失点就应运而生。

平行透视有一个消失点。

因为近大远小的变形,所以形体产生了纵深感。

(2)、成角透视:有两个消失点,又称余点。

立方体与画面成一定角度,没有面与画面平行。

成角透视又叫两点透视,看到物体两个面以上,相应的面和视角成一定的角度。

成角透视所有垂直方向的线条都是垂直的没有变化。

左三条和右三条的透视线分别相交、消失于两侧的消失点。

垂直的三条线,中间的最长,两边的相应缩短一些,这样的近长远短符合透视规律。

(成角透视是最符合正常视觉的透视,也最富立体感)。

(3)、三点透视:也叫倾斜视透。

在两点视透现象中,其中上下方向的各边界与我们的视心线不垂直时,立方体各边延长线分别消失于三个点。

一般用于超高层建筑的俯瞰图或仰视图。

三点透视的第三个消失点的主延长线必须和视平线保持垂肖。

(4)、圆形视透的画法:先画一个立方体的视透形,正面画出两条对角线,再画两条对角线相交的四个点,共八个点,将八个点连接成圆。

圆形视透距我们近的半圆大,远的半圆小,弧线要均匀自然,两端不能画得太尖或太圆。

画圆形物体的方法:步骤一:画出物体高和宽的比例。

步骤二:根据回旋组合体的规律,画出中轴线及对称点的平行线,画出物体外形特征。

步骤三:在每条平行线上标出近大远小的点,画出圆面视透。

步骤四:调整线条的近实远虚的关系五、正六面体的平行视透:在正六面体上下、前后、两側三个面中,只要有一个面与画面平行,同时有一面与地面平行

的正方面体视透就叫“平行视透”。

(它只有一个消失点)正六面体的平行视透最少看见一个面,最多看见三个面。

正六面体作图的线段有水平线、垂直线和消失线,三组边线的视透方向是:四条边线与画面平行、有四条边线与画面垂直,有四条边线向主点消失。

六、正六面体的成角视透:当正六面体的一个面与地面平行,其左右各竖立饿侧面与画面成角时就叫“成角视透”(它有两个消失点)。

正六面体三组边线的视透方向是:有四条边线与画面垂直,有四条边线消失于左余点,有四条边线消失于右余点。

七、方形景物的视透:由于我们的视觉关系,所看到的同样宽窄的道路、田野、越远越窄,同样宽窄的树木、电线竿、越远越小,最后消失不见了,最后消失不见了,我们把这种现象称之为“视透现象”。

我们画几何体、画静物、画人物、画风景等都必须掌握近大远小的视透规律,才能准确的描绘物体在空间各个位置的视透变化,使物体具有空间感、纵深感和距离感。

本期教学的文字内容大家阅读起来会觉得很多但是都是与

学习透视息息相关的最重要的是透视是初学者画素描的基

础仔细看哦!

-END-

- 创意来自美术志团队-

转载须知。