肠内营养技术在儿科中的应用

- 格式:pdf

- 大小:862.96 KB

- 文档页数:3

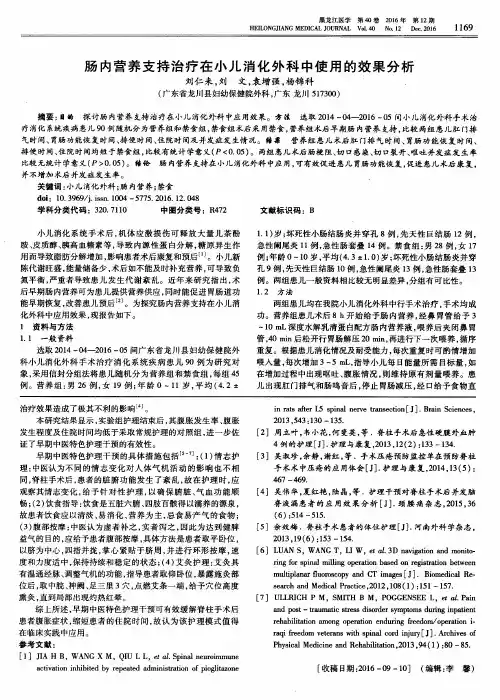

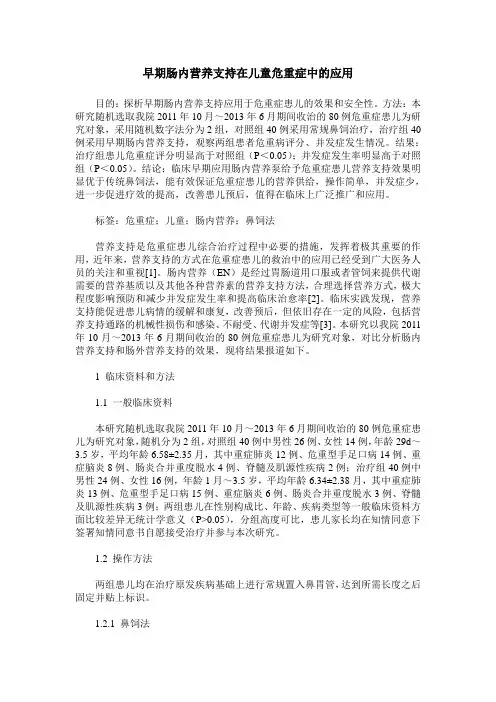

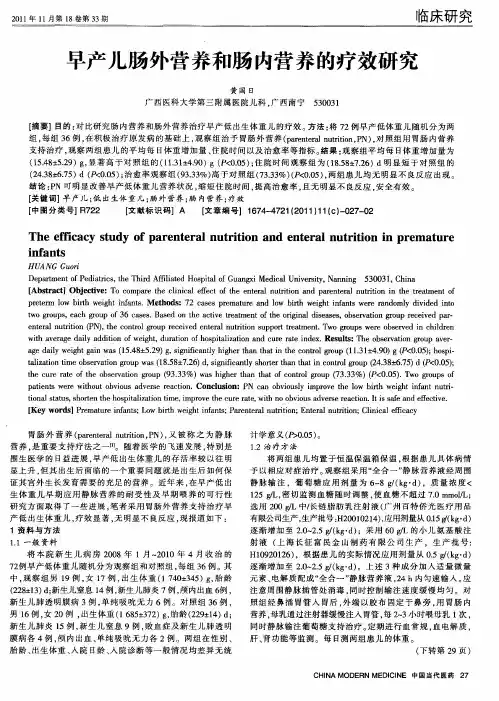

早期肠内营养支持在儿童危重症中的应用目的:探析早期肠内营养支持应用于危重症患儿的效果和安全性。

方法:本研究随机选取我院2011年10月~2013年6月期间收治的80例危重症患儿为研究对象,采用随机数字法分为2组,对照组40例采用常规鼻饲治疗,治疗组40例采用早期肠内营养支持,观察两组患者危重病评分、并发症发生情况。

结果:治疗组患儿危重症评分明显高于对照组(P<0.05);并发症发生率明显高于对照组(P<0.05)。

结论:临床早期应用肠内营养泵给予危重症患儿营养支持效果明显优于传统鼻饲法,能有效保证危重症患儿的营养供给,操作简单,并发症少,进一步促进疗效的提高,改善患儿预后,值得在临床上广泛推广和应用。

标签:危重症;儿童;肠内营养;鼻饲法营养支持是危重症患儿综合治疗过程中必要的措施,发挥着极其重要的作用,近年来,营养支持的方式在危重症患儿的救治中的应用已经受到广大医务人员的关注和重视[1]。

肠内营养(EN)是经过胃肠道用口服或者管饲来提供代谢需要的营养基质以及其他各种营养素的营养支持方法,合理选择营养方式,极大程度影响预防和减少并发症发生率和提高临床治愈率[2]。

临床实践发现,营养支持能促进患儿病情的缓解和康复,改善预后,但依旧存在一定的风险,包括营养支持通路的机械性损伤和感染、不耐受、代谢并发症等[3]。

本研究以我院2011年10月~2013年6月期间收治的80例危重症患儿为研究对象,对比分析肠内营养支持和肠外营养支持的效果,现将结果报道如下。

1 临床资料和方法1.1 一般临床资料本研究随机选取我院2011年10月~2013年6月期间收治的80例危重症患儿为研究对象,随机分为2组,对照组40例中男性26例、女性14例,年龄29d~3.5岁,平均年龄6.58±2.35月,其中重症肺炎12例、危重型手足口病14例、重症脑炎8例、肠炎合并重度脱水4例、脊髓及肌源性疾病2例;治疗组40例中男性24例、女性16例,年龄1月~3.5岁,平均年龄6.34±2.38月,其中重症肺炎13例、危重型手足口病15例、重症脑炎6例、肠炎合并重度脱水3例、脊髓及肌源性疾病3例;两组患儿在性别构成比、年龄、疾病类型等一般临床资料方面比较差异无统计学意义(P>0.05),分组高度可比,患儿家长均在知情同意下签署知情同意书自愿接受治疗并参与本次研究。

肠内营养的研究进展及临床应用一、本文概述随着医学科学的不断进步,肠内营养(Enteral Nutrition,EN)在临床营养支持治疗中的地位日益凸显。

作为一种通过胃肠道提供营养物质的方式,肠内营养不仅能够满足患者的基本营养需求,还能在一定程度上促进肠道功能的恢复,预防肠道感染等并发症的发生。

本文将对肠内营养的研究进展进行综述,并深入探讨其在临床应用中的现状和未来发展方向。

本文首先回顾了肠内营养的发展历程,从早期的概念提出到现如今的广泛应用,概述了肠内营养在临床实践中的重要性和优势。

接着,文章将重点关注肠内营养在不同疾病领域的临床应用,如重症患者、消化道疾病患者、肿瘤患者等,分析肠内营养对这些患者群体的营养支持和治疗效果。

本文还将对肠内营养的最新研究进展进行梳理,包括肠内营养制剂的改进、营养支持方式的创新以及肠内营养与肠道微生物群落的相互作用等方面。

这些研究不仅有助于提升肠内营养的临床应用效果,也为未来肠内营养的发展提供了新的思路和方向。

文章将展望肠内营养的未来发展趋势,探讨其在精准医疗、个体化治疗等方面的应用前景,以期为临床营养支持治疗提供更为科学、合理的指导方案。

二、肠内营养的历史与发展肠内营养(Enteral Nutrition, EN)作为临床营养支持的重要组成部分,其历史可以追溯到20世纪初。

早期的肠内营养主要通过管饲提供单一的营养素,如葡萄糖、蛋白质等。

然而,这种方式的营养支持效果并不理想,因为它忽略了人体对营养素的复杂需求。

随着医学和营养学的发展,肠内营养逐渐从单一的营养素转向更加均衡的配方。

20世纪中叶,肠内营养制剂开始出现,这些制剂包含了多种人体必需的营养素,如碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素和矿物质等。

这些制剂的出现大大提高了肠内营养的效果,使得更多的患者能够通过肠内营养得到充足的营养支持。

进入21世纪,肠内营养的研究和应用得到了更加广泛和深入的关注。

一方面,肠内营养制剂的种类不断丰富,满足了不同疾病和营养需求的患者。

儿科补液方法详解小儿补液儿童补液是指通过各种途径将失去的体液和电解质补充到儿童体内,以维持体液平衡和排除体内毒素。

儿童补液的方法有多种,具体选择哪种方法要根据儿童的年龄、病情以及医生的建议来决定。

下面将详细介绍一些常见的儿童补液方法。

1.口服补液对于轻度失水的儿童(例如腹泻、呕吐引起的轻度脱水),可以尝试口服补液。

口服补液的适用病例包括儿童情况稳定、有意愿、能够吞咽和保持接受液体的能力等。

常见的口服补液剂包括ORS(口服补液盐)和EPS(儿童口服补液溶液)。

给予口服补液时需要控制补液的速度和量,一般建议每次给予10-20ml,每次间隔10-15分钟,可逐渐增加饮用量。

如果儿童无法进食或呕吐严重,口服补液效果不佳,需考虑其他补液途径。

2.静脉补液静脉补液是将营养液或生理盐水等溶液通过儿童的静脉输送到体内,以快速有效地补充体液和电解质。

这是一种有效的补液方法,适用于重度失水、呕吐无法进食、水分摄入受限、需要迅速补液的儿童。

静脉补液一般由医务人员在医院或诊所完成。

静脉补液的速度和剂量要根据儿童的病情和体重来确定,需要严密监测儿童的生命体征和尿量等指标。

3.肠内营养对于无法通过口服补液或静脉补液的儿童,如胃肠功能受损、呕吐严重等,肠内营养可以是一个选择。

肠内营养是将营养液通过胃管或鼻胃管直接输送到儿童的胃肠道中,以提供充足的营养支持。

这种方法可以在儿童较稳定、无需频繁补液时使用。

肠内营养需要在医生指导下进行,医生会根据儿童的病情、年龄和需要来制定详细的营养方案。

4.腹膜透析腹膜透析是一种更复杂的补液方法,适用于儿童出现肾衰竭等严重情况。

腹膜透析通过在腹腔内放置导管,将血液中的废物和多余的水分通过腹膜膜的渗透作用排出体外,以达到补液的目的。

这种方法需要专业的医务人员进行操作,对儿童的生活质量和家庭生活有一定的影响。

因此,腹膜透析一般只在严重的肾脏功能障碍或无法进行其他血液透析方法时考虑使用。

婴幼儿肠内营养支持的应用与效果评估概述:婴幼儿期是人体生长发育最快的时期,对于营养的需求量也相对较高。

然而,有些婴幼儿由于特殊原因(如早产、胃肠道疾病等),无法通过口腔摄取足够的营养。

在这种情况下,肠内营养支持成为维持生命和促进生长发育的有效手段。

本文将探讨婴幼儿肠内营养支持的应用及其效果评估。

一、肠内营养支持适应症1. 早产或低出生体重婴儿:早产儿的消化系统未完全成熟,可能无法正常吸收足够的营养物质,因此需要进行肠内营养支持。

2. 胃肠道疾病:某些胃肠道疾病如先天性巨结肠、缺血性结肠炎等会影响食物通过胃肠道并导致吸收障碍,此时需要通过直接注入到小肠中的肠内营养来维持婴幼儿的营养需求。

3. 嚼碎性食管梗阻等疾病:某些先天畸形导致食物无法通过正常消化道排出,婴幼儿需要进行肠内营养支持。

二、肠内营养支持方法1. 肠管喂养:通过插入胃肠导管将特定的含有高能量和高蛋白质的营养液注入小肠,以满足婴幼儿的生长发育需求。

2. 静脉营养:对于胃肠道功能完全丧失而不能通过正常消化吸收的患儿,可采用静脉注射方式进行全身性补充。

但这种方式并非首选,因为其可能引发感染、肝损害等并发症。

三、肠内营养支持效果评估1. 生长与体重增长评估:通过观察婴幼儿在接受肠内营养支持后的生长情况和体重增加情况,可以初步评估其效果。

一般来说,正常成长的证据包括增重、线性生长曲线(身高、头围)保持在正常水平。

2. 营养状况评估:通过监测婴幼儿血液中的营养指标如肌酸激酶、尿素氮等,以及尿液中的氨基酸和有机酸的浓度,可以了解婴幼儿的营养状况和是否能够正常消化吸收肠内营养物质。

3. 肠功能评估:根据婴幼儿胃肠功能恢复情况来评估肠内营养支持效果。

常用方法包括胃肠道钡Meal X-ray检查、腹部超声波检查等来观察胃肠道改善状况。

4. 是否需要停止或调整肠内营养支持方案:如果婴幼儿在进行肠内营养支持后出现腹泻、呕吐等不良反应,则需要考虑是否停止或者调整方案。

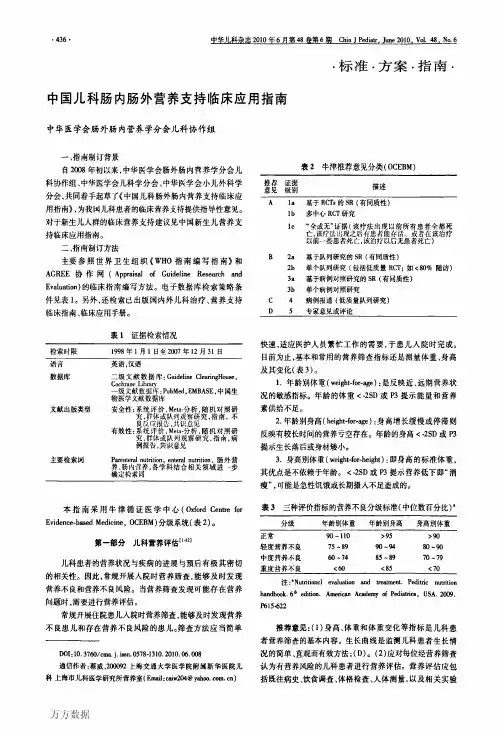

中国新生儿营养支持临床应用指南中国新生儿营养支持临床应用指南推荐意见强度分级:指南参考美国肠内肠外营养学会2000年指南,依据证等级强度,将推荐意见分为A、B、C三个等级(表1)。

第一部分:肠内营养支持肠内营养是指通过胃肠道提供营养,无论是经口喂养还是管饲喂养。

推荐摄入量如下:1.1 能量经肠道喂养达到每天105~130kcal/kg,大部分新生儿体重增长良好。

部分早产儿需提高能量供应量(约每天150kcal/kg)才能达到理想体重增长速度。

(B)1.2 蛋白质足月儿每天2~3g/kg,早产儿每天3~4g/kg。

蛋白质:热量=1g:35~43 kcal(2.8~3.1g:110~120 kcal)。

(B)1.3 脂肪每天5~7g/kg,占总能量的40%~50%。

(B)1.4 碳水化合物每天10~14g/kg,占总热量的40%~50%。

(B)喂养方式如下:2.1 母乳喂养尽可能早期母乳喂养,尤其是早产儿。

(A)禁忌症包括:母亲患有活动性传染病如结核病、肝炎等;母亲为HIV病毒、CMV病毒、梅毒螺旋体感染或携带者;乳房单纯性疱疹病毒感染(另一侧无感染乳房可继续喂养);母亲正在接受同位素诊疗,或曾暴露于放射性物质下(乳汁内含放射活性物质);母亲正在接受抗代谢药物及其他化疗药物治疗,或对婴儿有影响的药物治疗(直至完全清除之前);母亲正在吸毒、酗酒;怀疑或明确诊断为遗传代谢病,如半乳糖血症、苯丙酮尿症等。

(B)2.2 人工喂养2.2.1 奶瓶喂养适用于34周以上具有完全吸吮和吞咽能力,又无条件接受母乳喂养的新生儿。

(B)2.2.2 管饲喂养适应证包括:<32周早产儿;吸吮和吞咽功能不全、不能经奶瓶喂养者;因疾病本身或治疗的因素不能经奶瓶喂养者;作为奶瓶喂养不足的补充。

管饲喂养方式包括鼻饲管喂养和间歇输注法。

鼻饲管喂养是管饲喂养的首选方法。

喂养管应选用内径小而柔软的硅胶或聚亚胺酯导管。

推荐的输注法如下:a 推注法:适合于较成熟、胃肠道耐受性好的新生儿,但不宜用于胃食管反流和胃排空延迟者。