上海房地产创意产业之田子坊项目广告推广传播提案41页

- 格式:pptx

- 大小:5.66 MB

- 文档页数:42

上海田子坊物业管理方案一、背景介绍上海田子坊是上海市黄浦区著名的文化旅游景点,是上海市历史风貌保护区和历史街区,也是上海市第一批历史文化名街。

田子坊拥有独特的历史建筑风貌和独特的文化氛围,吸引了大量游客和商家的关注。

然而,由于田子坊地处市中心,人流量大,商户众多,物业管理难度较大,因此需要建立完善的物业管理方案来保障田子坊的良好运营和发展。

二、物业管理方案1. 建立专业的物业管理团队为了有效管理田子坊的各项事务,建议成立一个专业的物业管理团队,负责日常管理、安全保卫、环境卫生、维修维护等方面的工作。

团队成员应具备专业的管理经验和技能,能够有效协调各方利益,确保田子坊的正常运营。

2. 制定详细的管理规定为了更好地管理田子坊,需要制定详细的管理规定,规范商户和游客的行为。

例如,明确商户的经营范围和规定、规范游客的停车和观光行为、加强安全管理等。

通过规范管理,能够有效提升田子坊的整体管理水平。

3. 完善安全保卫措施安全是田子坊的首要任务。

建议加强安全保卫工作,增加巡逻力度,提升监控设备,确保田子坊的安全。

同时,建立应急预案,及时处理突发事件,保障人员和财产的安全。

4. 加强环境卫生管理为了提升田子坊的环境卫生水平,建议加强环境卫生管理工作。

定期清理垃圾,保持环境整洁,加强绿化管理,提升环境品质。

同时,引导商户和游客共同维护环境卫生,营造干净整洁的氛围。

5. 促进商户合作商户是田子坊的重要组成部分,他们的合作能够有效提升田子坊的整体形象和管理水平。

建议促进商户之间的合作,加强信息共享和资源整合,共同营造良好的经营环境。

同时,鼓励商户积极参与物业管理,共同维护田子坊的利益。

6. 提升服务水平为了吸引更多游客和商家,建议提升田子坊的服务水平。

推出优惠活动,提供更加便捷的服务,增加文化娱乐活动,打造特色品牌,吸引更多人气。

通过提升服务水平,提升田子坊的竞争力和形象。

7. 开发文化旅游资源田子坊作为上海的文化旅游景点,拥有丰富的历史文化资源。

上海田子坊考察报告

现场照片

考察情况记录表

编号:12

项目现场实景照片

田子坊主入口

田子坊的出入口都较不大,老弄堂两侧即是各种特色商铺

石库门特色建筑

石库门特色建筑是中西合璧的产物,反应了上海的“海派文化”。

田子坊的民间艺术

民间艺术的现代设计是田子坊最大的一类商品,主要采用木版年画、传统纹样、印染刺绣、戏曲脸谱、剪纸、陶瓷、雕刻、竹和木等元素在笔记本、服饰、玩具、装饰、小玩意、首饰、家居用品等中应用。

创意小商品

手工制作的五颜六色的糖果

特色主题餐厅

泰迪之家与便所餐厅风格鲜明,是田子坊内较有名的主题餐厅。

餐饮在田子坊中也占有不小的比例。

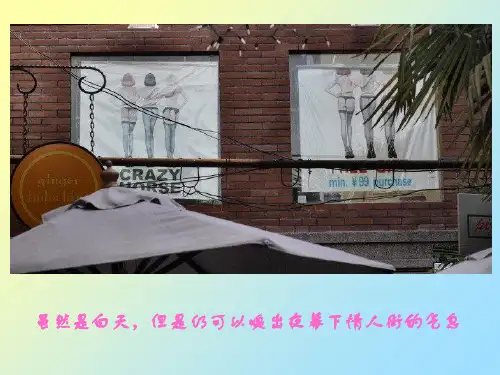

酒吧和咖啡厅

也有不少有情调的休闲酒吧和咖啡厅,散发着浓浓的文艺气息

艺术创作

田子坊内有一些艺术工作室,也有一些艺术作品的展售

有的弄堂内部进深很长,里面聚集了各种特色小店,下面布店名字很有创意

入口处田子坊的总平面图弄堂内部小店名称指示牌

各小店的商业侧招。

“上海田子坊”模式有戏吗?近7成人认为原居民应该留下日期:[2014年2月13日] 版次:[FB04] 版名:[民调] 稿源:[南方都市报]关于该片区另一个受关注的建议是,拟参照“上海田子坊”的模式,鼓励原居民自发参与升级改造。

以筷子路婚庆街定位为例,政府跟原居民、商铺业主签订开发改造协议,约定发展统一的业态,居民自发改造外立面(政府无补贴),而原居住用途的民居可改变为商业用途。

而对于老城区原居民该走还是留?民调显示,近7成人认为该留下,1成人认为该迁走,2成人认为无所谓。

据悉,田子坊位于上海泰康路210弄,是典型的弄堂、工厂混杂的城市街坊。

曾有上海食品工业机械厂等6家工厂在此生产,厂房闲置后,1998年,陈逸飞等艺术家入驻设工作室,田子坊开始脱胎换骨,1999年改称“田子坊”,如今已聚集18国160多家企业,被称为视觉艺术的“硅谷”。

这种民居开发模式最大的特点就是,依然有很多居民在这里生活,原味十足。

禅城区规划局副局长陈智刚表示,这样的模式可行的话,希望可以用到片区各个街巷改造中。

观点市政协委员李景明引进社区自助改造模式事实上,早在2012年初两会上,佛山市政协委员李景明,便提交了《关于稳步推进佛山名镇建设的建议》方案,建议“探索允许原住户和商家按照名镇规划对建筑物进行改造,对商业功能进行调整”,他还特别建议在老城区项目中,引进社区自助改建模式。

他介绍,所谓的社区自助改建模式就是政府通过必要的措施,让项目中“处于被动改造的原居民主动来参与名镇的改造”,他指出,这种模式在国外已有成功案例,杭州市河坊街一带也是较成功的尝试。

市政协委员杨小菁土地使用功能容易改变吗?佛山市政协委员杨小菁从小在佛山旧城区长大,她认为“上海田子坊”的模式可以借鉴,她此前也提过类似的建议。

政府主导,符合规划的开发商介入,原居民参与到改造中,这将提高原居民的积极性,还能获得经济效益。

不过,她也提出,在转变民居使用功能上,中国还没有比较完整的法律,政府要依据实际而行,不能天马行空。

从田子坊的成功看创意地产的发展陈晓霞【摘要】@@ 田子坊位于中国上海市泰康路210弄,在上海被誉为"上海的苏荷"、视觉产业的"硅谷",是一条以艺术创意为特色的商业街.以前在上海,绝大多数艺术区是自发形成的,是艺术家以个人喜好标准进行寻找并改造的,缺少整体、长远的规划目标.【期刊名称】《市场研究》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】2页(P26-27)【作者】陈晓霞【作者单位】零点研究咨询集团【正文语种】中文田子坊位于中国上海市泰康路210弄,在上海被誉为“上海的苏荷”、视觉产业的“硅谷”,是一条以艺术创意为特色的商业街。

以前在上海,绝大多数艺术区是自发形成的,是艺术家以个人喜好标准进行寻找并改造的,缺少整体、长远的规划目标。

这样便造成艺术家工作室在空间上分布零散,没有形成整体特征鲜明的城市风貌,很难对城市及地区的形象提升带来益处,因此很容易被具有更明确长远规划的城市开发项目所取代。

这个问题的存在很大程度上是因为艺术家工作室的形成缺乏政府部门的积极引导和统一规划控制。

此外,艺术家工作室不能创造像房地产开发那样的巨大利润,且政府部门总是希望通过大规模的开发建设来改变城市旧有面貌,“创造”城市“新形象”,因此艺术家工作室往往难以得到政府的肯定和支持。

但是当创意产业遇上了商业地产开发商,创意地产商利用工业文明遗产与创意产业两者相结合,建立了田子坊这类具有上海特色的创意产业街区,营造了一种拥有浓厚文化、艺术、注重个性化表达的环境。

随着田子坊创意产业的发展,海内外游客纷至沓来,并且整个区域的价值也随之增长。

开发商利用创意产业街区独有的个性化的体验,激发追求时尚个性消费群体的消费欲望,使得田子坊商业街区获得了空前的成功。

萦绕在老房子间的艺术气息,拂去了纯粹商品买卖的急功近利,慢节奏的空间里却有着符合现代人的生活方式,对讲究品位与脱俗的小资们、外国的游客都有着相当的吸引力,游走在时尚艺术和老上海弄堂生活场景之间,两者融合成一道绝妙的风景。

浅谈田子坊的再生模式

陈青长

【期刊名称】《中外建筑》

【年(卷),期】2012()3

【摘要】上海近年来集中出现了一批对里弄进行保护与再生的项目,如将少量典型弄堂完整的博物馆式保留,供人参观和研究;又如对弄堂进行低价格的修护,但并不改变它的功能,保存弄堂群体生活的状态;再有一种形式就是置换居住功能,植入商业场所,例如田子坊。

本文就田子坊再生模式试图加以反思和分析。

【总页数】3页(P87-89)

【关键词】田子坊;里弄再生

【作者】陈青长

【作者单位】上海应用技术学院建筑系

【正文语种】中文

【中图分类】TU-86

【相关文献】

1.田子坊:自下而上的可持续性旧城更新模式 [J], 李挚

2.转型时期基于消费文化视角的创意产业空间再生产研究--以田子坊为例 [J], 周宇

3.“海派文化”的复兴与历史街区的再生——以上海田子坊为例 [J], 姚子刚;庞艳;汪洁琼

4.基于产权视角对自下而上城市更新模式的反思——以上海田子坊为例 [J], 彭健航;胡晓鸣

5.田子坊创意园区建设模式启示 [J], 黄子洋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

卢湾石库门建筑的保护、开发和利用——新天地、田子坊一、改造背景在上海建设现代化和国际化城市的背景下,上海的旧城改造进入了高速发展期。

纵观上海过去和当前的旧城改造,从小规模渐进式成套改造到成片拆旧建新式改造,到注重城市历史风貌、局部保留改造,根据城市建设发展的需要,出现了多种改造模式。

而随着社会的发展,随着人们对城市历史文化遗产的认识不断的加深,旧城改造不断面临着新的问题和挑战。

作为历史文化名城的上海,历史风貌的保护是上海旧城更新改造中必须考虑的一个重要因素。

城市发展是一个过程,应该让后来者看到城市发展过程中的历史烙印,这是不能割裂的城市文脉。

在上海,保存着大片石库门街区,既是上海建筑文化的代表和城市建设的一笔文化财富,同时也是城市建设的难题之一。

石库门曾经庇护了六成的上海人,浓浓的“石库门情结”,凝结的是上海的风俗文化。

随着时光的流逝,石库门居住区已成为城市中居住环境较差的部分,成为上海老城区改造的主要对象。

正是石库门这样的特色建筑的改造,也让上海的城市更新创造出更加多样的模式,让城市的形态更加丰富和多彩。

新天地和田子坊就是在城市更新与城市经济发展过程相结合的两个典型代表。

新天地一、石库门建筑的简介石库门建筑因其最外之门选用石料为门框,故称石库门。

石库门布局和建筑风格融合了中国传统建筑和西洋建筑的特征,它选用黑色厚重的木料为外门扇,单体平面及结构脱胎于中国传统院落式住宅,有天井、客堂、厢房、灶间、晒台。

石库门门框上欧式的花纹,欧式的屋顶,排联式的结构,都是西洋建筑的特征。

石库门是中西合璧的产物,也是华洋混居的开始,这种生活方式形成了一种地方文化,上海石库门的生活方式引出了弄堂文化,也影响了上海人的群体性格。

海派文化的烙印深深地刻在了石库门上。

二、上海新天地的改造背景太平桥地区是卢湾区历史上发展较早的地区,房龄较长,环境较差,该地区从“九五”时期开始就列入了卢湾区的重点改造地区。

太平桥总体开发项目规划占地51公顷,上海新天地位于太平桥规划改造地区,项目于1998年正式启动,范围在黄陂南路以西、马当路以东、太仓路以南、自忠路以北,占地约3万平方米。

环境设计专业城市更新优秀项目案例今天要给你讲个超酷的城市更新案例,那就是上海的田子坊。

一、项目背景。

以前啊,田子坊就是一片普通的弄堂街区,房子老旧,很多都是那种传统的石库门建筑。

虽然有着老上海的韵味,但是随着城市发展,这里就有点跟不上节奏啦,有点像一个被遗忘在角落的老物件。

不过呢,这里的地理位置很不错,在上海的中心区域,周围都是热闹的商业区。

二、更新理念。

1. 保留与创新结合。

那些搞环境设计的大神们可聪明啦。

他们没有想着把老房子全拆了重新建那种高大上的现代建筑。

而是决定保留石库门建筑的外观,这就像是保留了老上海的一张名片。

然后在内部呢,进行创新式的改造。

比如说把以前的小民居改造成了各种有趣的小店,有特色咖啡店,里面的装修是那种复古又现代的风格,你坐在里面,感觉像是穿越到了老上海的摩登时代,同时又能享受到现代咖啡的香醇。

还有创意工作室,艺术家们在这些保留着老建筑韵味的空间里创作,灵感估计都能爆棚。

2. 营造多元文化氛围。

田子坊在更新的时候,可没有搞成单一的商业模式。

这里有本土的传统文化元素,像一些传统的上海小吃店,卖着生煎包、蟹壳黄之类的美食,那香味能把你的魂儿都勾走。

同时呢,也吸引了很多国外的文化元素进来。

你能看到外国人开的小酒吧,里面放着爵士乐,外国人跟本地人坐在一起聊天喝酒,那种多元文化交融的氛围特别棒。

三、空间布局与设计。

1. 弄堂里的小惊喜。

走进田子坊的弄堂,就像走进了一个迷宫一样的奇妙世界。

弄堂还是原来的弄堂,但是两边的店面装修各具特色。

窄窄的街道上,有的店面门口摆着小盆栽,五颜六色的花朵让整个弄堂都鲜活起来。

还有的店外挂着很有艺术感的招牌,灯光一打,晚上的时候特别迷人。

而且啊,弄堂里还保留了一些公共空间,设置了一些小桌椅,游客走累了可以坐下来歇歇脚,看着来来往往不同肤色、不同文化背景的人,感觉像是在看一场世界文化的大秀。

2. 建筑内部的巧思。

那些石库门建筑内部被重新规划得特别合理。

以一个改造成精品店的建筑为例,以前昏暗狭小的空间被打通,利用层高优势,做了隔层。

城市更新优秀案例今天得跟你唠唠上海的田子坊,这可算是城市更新的超棒例子呢。

以前啊,田子坊就是个普通的弄堂街区,到处是老房子,住着普通居民,有点破破旧旧的。

但后来,有人就动起了脑筋,要把这个地方来个大变身。

他们保留了那些老房子的外观,像石库门建筑的特色一点没丢。

从外面看,还是那种充满上海风情的老弄堂,青石板路,老式的门窗,满满的都是历史的韵味。

可一走进房子里面,那可就别有洞天了。

这里现在开了好多特色小店。

有那种文艺范十足的咖啡馆,你一进去,就感觉像是到了巴黎或者纽约的小资咖啡店似的。

店主会在墙上挂着各种艺术画,咖啡的香气弥漫在空气中,桌椅摆放得很有格调。

还有各种各样的手工艺品店,那些手艺人就在店里做着精美的小玩意,像手工陶瓷啊,精致的刺绣手帕啥的。

你要是路过,都会忍不住进去看看,说不定就淘到宝了呢。

餐厅也很有特色,有传统的上海本帮菜馆,浓油赤酱的本帮菜做得那叫一个地道。

也有一些创意餐厅,把各地美食融合起来,弄出些新奇的菜品。

而且啊,餐厅的环境也很有趣,有的是在老房子的阁楼上,你坐在那儿吃饭,就像回到了老上海人家一样。

田子坊里还有不少小画廊。

那些画作有现代抽象的,也有传统写实的。

艺术家们会在这儿办小型画展,你可以免费进去参观,感受艺术的氛围。

有时候运气好,还能碰到画家本人在那儿给大家讲解画作呢。

现在的田子坊啊,白天人来人往,游客们在小店里穿梭,寻找着各种有趣的东西。

晚上呢,灯光一亮,这里就更有氛围了,酒吧里传出轻柔的音乐,人们坐在街边的桌椅上,喝着小酒,聊着天,特别惬意。

它既保留了老上海的历史文化,又注入了新的活力,让这个地方重新焕发生机,变成了一个集文化、艺术、商业、休闲于一体的热门街区。

不管是本地的老上海人,还是外地来的游客,都特别喜欢这儿,这就是城市更新的魅力啊。

朋友,你要是到过成都,一定听说过宽窄巷子吧,这可是城市更新里相当出彩的范例呢。

宽窄巷子以前就是成都的老居民区,两条平行的巷子,一条宽些,一条窄些,故名宽窄巷子。

中国创意地产报告2006年1月号(总第1期)实务研究·案例上海田子坊新探22上海田子坊新探撰文:本刊研发部【摘要】田子坊,上海创意产业集聚区首批授牌场所,被誉为“上海创意产业的发源地”。

1998劼年始,陈逸飞工作室、王音画家、尔东强艺术中心等先后入驻此地。

上海田子坊的兴起,从建筑空间上来说,首先和老厂房相关,这些老厂房以及老仓库等拥有相当的历史文化价值,又适宜进行内部改建,为创意产业提供得天独厚的优势资源。

田子坊正在悄然“扩张”。

浓郁的艺术和时尚氛围正从田子坊的老厂房蔓延到附近的石库门民居:一种保护历史风貌、改善生活环境和发展创意产业和谐共存的新模式也由此萌生。

创意地产的核心理念与操作是传承历史,营造未来,它与经营城市的关系核心内容是如何发掘、运用城市的历史文化资源,在有限的城市土地资源中营造无限的创意价值。

我们沿着泰康路210弄——田子坊寻觅着,象是在温习一个温馨的梦:众多知名或非知名的艺术家、设计师、自由职业者在这“上海创意产业的发源地”,享受着融艺术与商业的生存方式。

在这片具有浓郁历史感的土地上,又给创意地产新的灵感、新的思索、新的感悟,这里记下的是田子坊新探的几个片段。

新探之一:创意产业的发展源泉在泰康路210弄弄口停驻,可以看见右侧墙上有大理石标牌,上面记载:1930年,中国画家汪亚尘携夫人容君立入驻贾西义路志成坊(今泰康路田子坊)隐云楼,创办上海新华艺术专科学校和艺术家协会“力社”。

1998劼年始,陈逸飞工作室、王音画家、尔东强艺术中心、郑炜陶艺工作室先后入驻“田子坊”。

中国创意地产报告2006年1月号(总第1期) 实务研究·案例 上海田子坊新探231999年,画家黄永玉为泰康路210弄提名“田子坊”,“田子方”据史记记载是中国古时最老的画家,取其谐意,喻意艺术人士集聚地。

2000年5月,打浦桥街道办事处,以盘活资源,增加就业岗位,发展创意产业为目标,利用“田子坊”老厂房资源招商,现已入驻70余家单位,有18个国家和地区的艺术设计人士参与。

上海田子坊案例分析上海田子坊是上海市黄浦区淮海中路的一片历史街区,现已成为上海的文化艺术区和旅游景点。

田子坊的案例成功之处在于它将过去的老工业区改造成一个融合了艺术、文化、商业和旅游的综合体,大大提升了整个区域的价值和吸引力。

以下是对上海田子坊案例的详细分析:1.历史背景:田子坊的区域原本是一个老旧的石库门工业区,大部分建筑物建于上世纪30年代至40年代。

然而,随着城市的发展和经济的转型,该地区的工业活动逐渐减少,建筑物开始多数废弃。

2.改造策略:为了最大限度地保留历史文化,改造者没有对建筑物进行大规模的拆除重建,而是修复了原有的建筑物,保持了其石库门和红砖外观。

同时,为了满足现代人的需求,他们给建筑物增加了新的功能和设施,例如餐馆、咖啡馆、艺术画廊、精品店等。

3.文化艺术元素:田子坊注重文化艺术的融合。

他们邀请了许多艺术家和设计师,为这里的建筑物增添艺术元素,例如壁画、雕塑、艺术装置等。

这些艺术品在古老的建筑物中形成了鲜明的对比,为游客带来了全新的视觉体验。

4.店铺经营方式:田子坊的店铺经营方式以小而精为特点。

这里的商店和餐馆都是独立经营的小店,他们以独特的产品和服务吸引顾客。

这种经营方式带来了更多的创新和多样性,也增加了游客的体验满意度与留存率。

5.社区互动:田子坊注重与周边社区的互动。

他们经常与当地艺术机构和学校合作举办各种文化活动,例如画展、音乐会、讲座等。

这种互动不仅增加了区域的文化氛围,也提高了当地居民的生活质量和幸福感。

6.旅游推广:为了吸引更多的游客,田子坊积极推广自己的旅游资源。

他们制作了精美的宣传资料、建立了官方网站,并与各大旅行社和在线平台合作,推广田子坊的旅游产品。

此外,他们还提供了导览服务和文化体验活动,如传统手工艺品制作、古典舞蹈表演等。

7.环境规划:田子坊注重环境的改善。

他们采取了一系列的环境整治措施,例如改善街道照明、增加绿植覆盖、规范垃圾处理等。

这些措施不仅美化了环境,也提升了游客的体验感。