三个经济地带的特征

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:33

1.4 三个经济地带的特征、差异与发展大连市第十三中学赵冬辉教学目标知识目标:1、了解东部、中部和西部地带的经济社会特征,面临的主要问题和今后的发展方向,理解各个经济地带应当根据各自优势和问题确定发展方向。

2、了解三个经济地带之间协调发展的基本做法,理解协调发展对缓解三个经济差距扩大趋势上的作用。

能力目标:能正确分析理解各经济地带应如何因地制宜、扬长避短地发展本地经济,以此提高学生的分析能力、解决问题的能力。

情感、态度、价值观:通过对三个经济地带发展经济的主要优势、劣势的了解,以及各经济带协调发展的知识的学习,使学生逐步树立区域经济差异和因地制宜的思想及三个经济地带协调发展的思想。

教学重点:1、三个经济区的优势特征、存在问题和发展方向。

2、西部大开发的重要意义。

教学难点:各区应如何因地制宜、互相协作、协调发展。

教学课时:1课时教具学具准备:多媒体课件;投影仪。

教学方法:讲授法,讨论法;图表分析归纳等。

教学过程:[复习] 同学们!上节课我们讲了我国的三个经济地带的划分和它们的经济差异及其地带性差异的影响因素。

现在请同学们想一想三个经济地带是什么?划分依据是什么?差异突出表现在什么方面?差异的影响因素是什么?(分别找同学回答)。

[导入新课] 同学们回答得都很好,我们在学三大自然区时学了它们各自的特征及其差异,那么三个经济地带的各自特征是什么?存在怎样的差异?其发展方向如何?好,带着这些问题我们开始今天的学习。

[板书] 1.4 三个经济地带的特征、差异和发展。

[活动] 同学们看课本P13—15关于东、中、西三个地带的内容,同时思考它们各自的所处位置、优势条件、存在问题和发展方向,各区如何协调。

(留15分钟给学生)(教师把表格投影到屏幕上)(15分钟后,和同学们一起填表格。

)[板书] 一、三个经济地带的位置、优势条件、存在问题和发展方向及其相互协调。

[补充说明] 解决东部资源短缺这一问题,我们采取了跨区域工程如西气东输、西电东输(如三峡工程);西部发展落后,我们实施“西部大开发”战略,使东中部的资金、人才、技术等支援西部。

三大经济地带的划分依据、范围、特征、发展战略的差异性班级:07级地理科学姓名:周院学号:075021005一、中国三大经济地带的划分依据经济地带又称超级经济区。

是经济区划的最高层地域单元。

根据国民经济发展需要和全国经济开发程度、经济技术发展总体水平以及自然和社会经济条件的地域差异大势,对全国地域进行战略性、长远性的概略划分。

依据:《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》中提出,要“正确处理我国东部、中部、西部三个经济地带的关系,充分发挥它们各自的优势和发展它们相互间的横向经济联系,逐步建立以大城市为中心的,不同层次、规模不等、各有特色的经济网络” 。

这是实现党的第十二次代表大会提出的我国经济发展战略目标的重大战略部署,也是对毛泽东同志1956 年在《论十大关系》中提出的正确处理沿海和内地关系的战略思想的丰富和发展。

中国第七个五年计划时期,主要是根据地理位置、经济建设条件和现实的经济技术水平,所存在的地区差异等,将全国划分为三大经济地带。

二、三大经济地带的范围及特征(1)东部沿海地带包括辽宁、河北、天津、北京、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南12 个省、市、自治区。

本带地处我国地势的第三阶梯上,面向海洋,背靠大陆,地表平坦,气候温和,雨量充沛,人口密集,交通方便,历史开发较早,城市化水平高,科技力量雄厚,技术条件较好,经济国际化程高,宜于工农业生产的发展,是我国经济最发达的经济带。

东部地带是我国社会主义现代化建设的重点地区。

为了发展外向型经济,在这里建立了深圳、珠海、汕头、厦门经济特区;广州、上海、天津等14 个沿海城市对外开放;还将珠江三角洲、长江三角洲、闽南“金三角” 、海南岛、胶东半岛、辽东半岛划为经济开放区,相继对外开放。

这就使整个东南沿海地带变成了我国对外开放的前沿阵地。

同时东部地区在发展过程中存在交通拥挤、环境污染、与内地争能源以及市场、人多地少的现象。

三个经济地带的特征与发展一、本课先是分地带分析各地带的发展特点,然后又站在更高的层次,从总体上讲述三个地带协调发展的方向。

今后我国三个地带的发展,应当在国家统一规划指导下,按照因地制宜、合理分工、各展所长、优势互补、共同发展的原则,充分发挥本地带的优势,选择适合各带的发展方向。

为此,各地带在确定其方向时,应首先分析其优势及面临的主要问题,针对其优劣势作出选择。

这种分析决策的方法不但在宏观领域内可以应用,小到如一个省、一个城市、一个项目等微观领域,也可以应用。

所以,本课除了要求学生了解各地带的特征和发展方向之外,还应让学生掌握这种分析问题的思路和方法。

二、本课的知识点较多且分散,教师在教学的过程当中要注意组织,避免学生死记硬背。

分析每个地带的经济社会特征时,都是从工业、农业、交通和与其他地带相比所特有的方面来分析。

这些知识在初中地理中也有涉及,因此,在编写这部分内容时,特别注意与初中地理的区别:初中地理主要是分部门来讲述,如“中国的农业”、“中国的工业”等等;而本课是分地带来总结,把初中地理的内容落实在三个地带上。

考虑到有关中国地理的知识学生是在三年前学习的,教师在课堂上可以适当参照初中地理的有关章节进行补充,或是通过指导学生读图回忆,让学生自己总结某些特征。

比如东部地带是我国最主要的工业区这一个特征,就可以先让学生回忆我国的主要工业基地都有哪些,比如珠江三角洲地区、沪宁杭地区、京津唐地区、辽中南地区、山东半岛地区、成渝地区等基地,通过横向比较,可以看出主要的工业基地都分布在东部地带,由此得出东部地带工业发达、西部工业基础比较薄弱的特征。

三、在东中西三个地带中,东部地带在许多方面都具有突出的特点,当然,这些特点是通过与其他两个地带相比较而得出的。

教材从工业、农业、交通、国际化程度、科技文化水平、城市发展水平这6个方面列举了东部所具有的优势特点。

关于这些特点,要注意以下几点。

(1)把东部说成是我国主要的工业区,是因为几个最具实力的工业基地都分布在这里:辽中南是我国著名的重工业基地;京津唐是我国北方最大的综合性工业基地;沪宁杭地区是我国最大的综合性工业基地;珠江三角洲则是以轻工业为主的综合性工业基地。

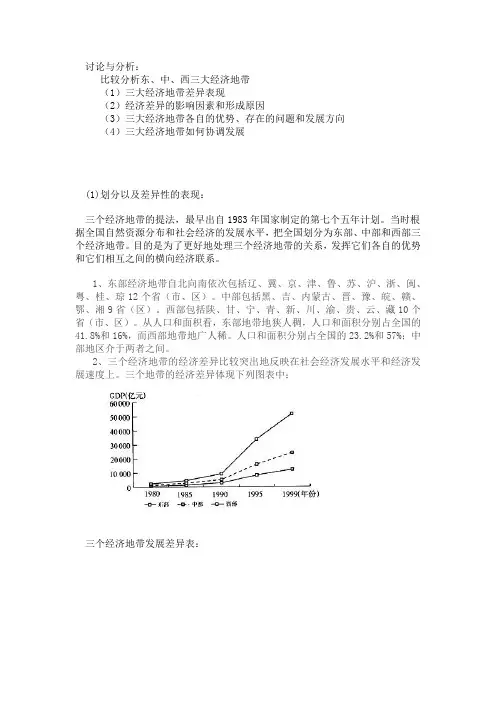

讨论与分析:比较分析东、中、西三大经济地带(1)三大经济地带差异表现(2)经济差异的影响因素和形成原因(3)三大经济地带各自的优势、存在的问题和发展方向(4)三大经济地带如何协调发展(1)划分以及差异性的表现:三个经济地带的提法,最早出自1983年国家制定的第七个五年计划。

当时根据全国自然资源分布和社会经济的发展水平,把全国划分为东部、中部和西部三个经济地带。

目的是为了更好地处理三个经济地带的关系,发挥它们各自的优势和它们相互之间的横向经济联系。

1、东部经济地带自北向南依次包括辽、冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、桂、琼12个省(市、区)。

中部包括黑、吉、内蒙古、晋、豫、皖、赣、鄂、湘9省(区)。

西部包括陕、甘、宁、青、新、川、渝、贵、云、藏10个省(市、区)。

从人口和面积看,东部地带地狭人稠,人口和面积分别占全国的41.8%和16%,而西部地带地广人稀。

人口和面积分别占全国的23.2%和57%;中部地区介于两者之间。

2、三个经济地带的经济差异比较突出地反映在社会经济发展水平和经济发展速度上。

三个地带的经济差异体现下列图表中:三个经济地带发展差异表:需要强调的是,一个地区的经济发展水平,国内生产总值(GDP)固然很重要,事实上人均GDP指标更具可比性。

从表中可以看出,东西部人均GDP的差异要比GDP总值的差距小得多。

另外,衡量一个地区的经济水平,发展速度也是一个重要指标,速度代表了潜力。

一个落后地区,假如有了较高的发展速度,与发达地区的差异是可以缩小的,反之,则会差距更大。

从课文表1.2可以看出,我国东部与中西部的差距还在扩大。

这也从另一侧面说明了我国政府实施西部大开发战略的必要性。

(2)造成东、中、西三个地带经济差异的主要因素:三个经济地带的差异是一系列因素综合作用的结果。

有自然因素,如气候,地形,区位因素等;有社会经济因素,如资源、历史、科技教育、政策、产业结构等。

经济发展受自然条件的影响是很大的。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------东中西部三大经济地带基础知识回顾一、东、中、西差异 1.东、中、西部三大经济地带 (1)划分依据:各地的自然条件、经济基础、发展水平和对外开放程度。

(2)范围:辽、冀、京、①东部经济地带:津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、桂、琼 12省市区。

黑、吉、内蒙②中部经济地带:古、晋、豫、皖、鄂、湘、赣 9省区。

③西部经济地带:陕(秦)、甘、宁、青、新、川(蜀)、渝、贵(黔)、滇( 云)、藏10省市区。

1/ 48基础知识回顾2.东、中、西部发展差异 (1)总体发展水平差异:中、西部明显落后于东部。

(2)具体经济差异表现主要方面东部地带中、西部地带加工制造业和第三产业相对发达,工业以产业结构轻型或轻重混合型产业为主农业经济比重大,西部工业以重型产业为主,中部具有一定过渡性特征---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 基础知识回顾进程快,工业产值比重高,外资企业、中进程相对滞后,工业民营企外合资企业、产值比低,以传统工业化业已占到相当大的比型工业为主体重,高新技术产业蓬勃发展水平高、城市分布密水平低、城市分布密城市化度大度小对外开放程度高低3/ 48基础知识回顾温馨点拨 (1)经济地带的范围:东部经济地带包括除港、澳、台外的所有临海的省级行政区及北京市;中部9 省呈“T”型分布。

(2)东、中、西部三大经济地带的发展差异表现在经济发展水平和经济发展速度两方面。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 基础知识回顾二、南方与北方 1.界线:秦岭—淮河一线。

我国三大经济地带的划分依据、范围、特征及发展战略的差异性我国将全国划分为三个经济发展地带,分别是东部经济地带、中部经济地带和西部经济地带。

我国三大经济地带是依据其经济发展水平与地理位置相结合长期演变而形成的,我国大陆区域整体上可划分为三大经济地带。

三大经济地带根据地理位置的空间连续性,区域特征相对一致性;经济发展水平的相对一致性;自然条件环境的相对一致性以及发展潜力与战略生物一致性而划分。

三大经济地带由于自然条件与资源状况的不同,因而有着各自的发展特点。

划分依据:东部经济地带是我国经济实力雄厚、商品经济发达的地区。

东部的人口密度和经济密度皆居三大地带之首。

1985年工农业总产值占全国的55.6%。

这里内外交通都比较发达。

沿海有众多的良港,历史上就与世界各国有着广泛的联系。

广东、福建等省还是侨乡集中的地方。

这一地带是我国科学、技术、教育事业发达、居民文化水平较高的地区。

这里信息灵通,各项事业的经营管理水平和投资效益也比较高。

中部经济地带地带处于全国的腹地,位置重要,经济发展水平虽低于东部,但已有较好的工农业基地。

1985年工农业总产值占全国的27.3%。

这里科技力量比较强,居民文化水平也比较高,并拥有丰富的自然资源。

中部是全国煤炭、水电、原材料工业和农业建设的重点地区,在全国生产力布局“东靠西移”中处于“承东启西”的战略地位。

西部经济地带地域广阔,人口和经济的地区分布很不平衡。

西部地带大体上以东经100度为界,以东为近西部,人口密度和经济发展水平接近中部地带;以西为远西部,那里则地广人稀,大部地区属于高山、荒漠和干旱草原,经济比较落后。

据1985年统计,西部地带的工农业总产值仅占全国的17.1%。

范围:东部经济地带包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南12个省、自治区、直辖市;面积为129.4万平方公里,占我国全部国土面积的13.5%。

东部地区背负大陆,面临海洋,地势平缓,有良好的农业生成条件,水产品、石油、铁矿、盐等资源丰富,这一地区由于开发历史悠久,地理位置优越,劳动者的文化素质较高,技术力量较强,工农业基础雄厚,在整个经济发展中发挥着龙头作用。