新十年科学大洋钻探照亮地球的过去、现在和未来

- 格式:pdf

- 大小:10.06 MB

- 文档页数:12

海洋资源开发的科学技术海洋是地球上最大的资源之一,它的开发和利用对于人类来说有着极大的意义。

在过去的几十年中,人类对海洋资源的开发不断深入,科学技术也在不断地提升。

本文将从不同的角度,论述海洋资源开发的科学技术。

一、海洋资源开发技术海洋资源开发主要包括采掘、捕捞和养殖三个方面。

在采掘方面,主要是指石油、天然气等能源的开采。

在捕捞方面,主要是指各种鱼类、贝类、虾类等水产品的捕捞。

在养殖方面,主要是指养殖各种海产品,如贝类、虾类、鱼类等。

针对不同的海洋资源,也需要采用不同的开发技术。

例如,在深海油田,常常需要使用深海钻探技术和生产技术,以保障开采的效率和安全。

而在海洋捕捞方面,新兴的捕捞技术,如无人机系统和分布式传感技术,正在逐渐取代传统捕捞技术,从而提升捕捞效率和降低环境损伤。

二、海洋资源利用技术海洋资源的利用也有着广泛的应用,如制造海水淡化设备,利用大洋环流发电等。

这些利用技术,除了提高人们的生活质量外,还可以有效地保护海洋生态环境。

在农业方面,利用盐碱地进行海水养殖,已经成为了一种现代化的农业盈利模式。

通过对海水进行淡化,可以形成高品质的海藻、贝壳、海参等海产品,从而实现高效、持续、高质量的产业化养殖模式。

三、远程监测技术海洋资源开发的远程监测技术的出现,实现了对海洋的实时观测和监管。

以温度、盐度、流速等因素作为监测指标,可以实时监测海洋环境的变动情况。

这既可以预测海洋区域资源丰度,也可以帮助监测海洋污染、海洋潮汐等环境因素。

同时,远程监测设备的出现也大大缩短了海洋资源开发的调查周期。

通过测量水体颜色、海浪高度、海水成分等因素,可以很快了解周围海洋环境的状况,进而进行相应的开发和利用。

四、智能化技术近年来,随着智能化技术的快速发展,海洋资源开发也逐渐实现了智能化。

智能化技术的应用,使得海洋资源的开发和利用更加精准和高效。

例如,自动化的养殖技术,大力推动了海洋养殖的产业化。

通过智能的养殖设备和无人机技术,实现了对海洋养殖的实时监控。

海底钻探船在海洋地质气候研究中的应用随着人类对地球的认识不断深入,对海洋地质与气候的研究也变得越来越重要。

海底钻探船作为一种重要的海洋科研工具,在海洋地质气候研究中发挥着重要的作用。

本文将从海底钻探船的运作原理、应用领域和取得的成果等方面,探讨其在海洋地质气候研究中的应用。

首先,海底钻探船的运作原理。

海底钻探船利用钻探设备将钻头下沉到海底,并通过旋转和冲击的方式进行钻探。

通过水下设备的操作,可以获取深海地质样本以及基于地质样本的各种数据,如地层切片、岩石测试、气泡分析等。

由于水下环境的复杂性和高压环境的存在,海底钻探船需要具备高度自动化和稳定性。

其次,海底钻探船的应用领域。

海洋地质气候研究需要通过获取海底地质样本和相关数据,来探索地球的演化历史、海洋地质构造、古气候变化等。

海底钻探船在这方面发挥了重要作用。

首先,通过钻探获取的地质样本能够揭示出海底地质特征、沉积物组成以及岩石类型等信息,进而研究地壳运动、板块构造、火山活动等现象。

其次,利用钻探获取的沉积物样本,可以从地质历史角度来研究古气候变化,如古冷暖事件、古海洋环境等,为了解现代气候变化提供重要线索。

另外,通过分析岩石中的微生物化石、气候指标等,还可以研究生物地球化学循环过程和生态系统的响应等。

进一步探究海底钻探船在海洋地质气候研究中的应用,需要关注取得的具体成果。

首先,在海洋地质研究领域,海底钻探船大规模钻探目标主要集中在大洋脊和特定的海沟等地质构造,通过钻探获取的岩石样本可以重建地球的构造、演化历史与板块运动等现象。

比如,国际大洋钻探计划(IODP)所取得的一些重要成果,如南海新生幔的发现、国际大洋发散带板块模式的完善等,都为我们更好地理解地球的地质和构造提供了重要基础。

在气候研究领域,海底钻探船的应用也取得了一系列重要的成果。

通过钻探分析,科学家们发现了许多关键的古气候事件,如冰期和间冰期的周期性变化以及温室气候事件等。

例如,科学家们通过对格陵兰岛附近海域的岩石钻探分析,发现了过去100万年来冰期和间冰期的周期变化,为研究全球气候变化提供了重要依据。

2011年8月 海洋地质与第四纪地质 Vol.31,No.4第31卷第4期 MARINE GEOLOGY &QUATERNARY GEOLOGY Aug.,2011DOI:10.3724/SP.J.1140.2011.04003三十年河东 三十年河西汪品先(同济大学海洋地质国家重点实验室,上海200092)摘要:三十卷的《海洋地质与第四纪地质》如同年轮,记录了我国改革开放三十年来海洋地质科学的成长史。

如今中国的海洋科学,已经开始进入世界大洋,活跃在世界海洋科学的前沿。

新的发现证明,深海海底是地球表层和深部系统之间的通道,深海的认识已经成为地球系统科学的瓶颈。

与此同时,海洋科学正在从“考察”向“观测”过渡,海底观测网正在成为观测地球系统的第三平台。

展望未来三十年,《海洋地质与第四纪地质》将要反映的是中国海洋地质的重大变化,展现中国进军深海大洋、问鼎国际前沿的新旅程。

关键词:海洋地质与第四纪地质;三十年;深海研究中图分类号:P736 文献标识码:A 文章编号:0256-1492(2011)04-0003-04 《海洋地质与第四纪地质》创刊于1981年9月,是我国改革开放初期的产物。

虽然在严格意义上讲还不能说是改革开放的同龄人,而刊物三十年来的发展,却正是改革开放以来迅猛发展的缩影。

如果翻阅一下1981年出版的两期《海洋地质研究》(当时的刊名),再和今天一年六期的学报相比,不光是装帧、篇幅不可同日而语,更重要的是文章内容已经更换了层次。

三十卷的《海洋地质与第四纪地质》,就像年轮一样,记录了中国海洋地质三十年的成长史。

改革开放早期,海洋地质学泰斗、美国K OEmery教授来访。

我请教他:“假如你是在中国,你会选择什么研究题目?”他想了想回答说:“我会整理历史资料,研究中国的潮汐演变”。

确实,八十年代的中国既缺出海船只,更缺分析手段,能做的就是资料整理。

1985年,许靖华教授从国外带来大洋钻探(ODP)计划开始的消息,我国地学界同仁奔走相告,成立了以刘东生教授、罗钰如局长为首的委员会,试图推动我国加入ODP。

海洋科技探索的散文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:海洋是地球上广阔而神秘的领域,覆盖了超过70%的地表面积。

由于其深度和压力的限制,海洋对我们来说仍然是一个未知的领域,充满了无数未解之谜和未知的奥秘。

为了解开这些谜团,人类一直在进行海洋科技的探索与研究。

海洋科技探索的历史可以追溯到数百年前,航海家们凭借着勇气和好奇心,踏上了征服海洋的征程。

他们发明了航海仪器和导航工具,探索了人类未曾涉足的深海领域。

直到现代,海洋科技才得以迅速发展,给人类揭开了海洋深处的神秘面纱。

随着现代科技的不断进步,人类对海洋的探索也进入了一个新的时代。

潜水器、遥控潜水器、声纳和卫星技术等高科技装备的引入,使得我们能够深入海底,探索海洋的每一个角落。

科学家们利用这些先进技术,发现了许多新的海洋生物、海底地貌和资源;还解决了污染、气候变化和海啸等海洋问题。

水下考古也是海洋科技探索的一个重要方向。

通过水下考古,我们可以了解远古文明的起源和发展,揭示古代船只的沉船之谜,还可以挖掘出埋藏在海底的珍贵文物。

这些水下考古成果不仅丰富了我们对历史的了解,还有助于保护珍贵的历史遗产。

深海探索也是海洋科技的一项重要任务。

深海蕴藏着丰富的资源,其中包括矿产、生物资源和能源等。

深海环境的极度恶劣和高压使得深海科学家们面临着极大的挑战。

他们需要设计出能承受极端环境的深海设备,如潜水器和深海钻探器;还需要借助先进的技术手段,如声纳和核磁共振成像等,来实现对深海的探索。

海洋科技的发展,也为我们带来了许多应用于生活和生产的创新。

海洋能源、海洋工程、海洋生物技术等领域的发展,为人类提供了更多的发展机遇和挑战。

海洋能源可以利用海浪、潮汐和海流产生电能,推动清洁能源的发展;海洋生物技术可以开发海洋生物资源,研究海洋生物化学物质的药用和工业价值,为医疗和环保提供新的解决方案。

海洋科技探索是人类对自然界的探索和认知的一部分,也是科技创新和发展的重要组成部分。

2023北京西城初三一模语文试卷及答案一、基础•运用(共14分)2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年,年级组织各班开展研学活动。

你完成了一篇研学笔记,老师建议你修改补充,准备在班级展示。

1.请用正楷字书写“构建人类命运共同体”作为笔记的标题。

(2分)第一部分“一带一路”概述“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。

共建“一带一路”倡议提出至今,中国的“朋友圈”越来越大,截至2023年初,中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”的合作文件。

十年来,“一带一路”建设取得了令人①属目的成果,持续为全球经济合作②提供新动能,开辟新空间。

有关各方表示,③衷心希望在“一带一路”框架下,各国能不断增进经贸投资合作,加深人文领域互鉴,推动科技成果④应用,为构建人类命运共同体而不懈努力。

2.你在这部分画出四处文字,依据语境对其进行了重点检查。

下列选项中说法有误的一项是(2分)A. 第①处的意思是“注目”,“属”应写成“瞩”,读音为“zhǔ”。

B. 第②处的意思是“供给”,“供”字形无误,读音为"gōng”。

C. 第③处的意思是“出于内心的”,“衷”应写成“忠”,读音为“zhōng”。

D. 第④处的意思是“使用”,“应”字形无误,读音为“yìng”。

第二部分丝路故事丝绸之路凝结着中国古人的智慧。

长期以来,沿线其他国家经由丝绸之路与中国开展了各种经贸活动。

西汉时期,张骞开拓出闻名于世的丝绸之路,打通了东西方的贸易通道,中国的丝织品、茶叶、瓷器以及灌溉、制丝技术等,开始向中亚、西亚乃至世界各地传播。

七百多年后,唐朝高僧玄奘沿着古丝绸之路远赴天竺,带回了许多佛像、经论和佛舍利,创造了中印文化交流的高峰。

及至明代,郑和七下西洋,将青花瓷、中国历法等商品技艺和华夏文明传遍亚非数十国,使海上丝绸之路发展到极盛时期。

这些互利共赢的经贸往来和互学互鉴的文化交流,展现了开放包容的胸襟与和平合作的精神,成就了丝路佳话。

1.为什么要进行科学钻探地球为人类提供了资源、能源、生活的空间和生存的环境,但同时又给人类带来了地质灾害(地震、火山、泥石流等),人类为了本身生存的需要,迫切地希望了解地球。

但迄今为止,人类对地球内部仍然所知甚少。

长期以来,地球科学家们试图运用地质、地球物理和地球化学等方法来探测与研究地球内部,但所获得的认识都是间接的。

科学钻探是唯一能获得地下深处真实信息和图象的地学研究方法,是人类解决所面临的资源、灾害、环境等重大地学问题不可或缺的重要手段,被誉为“伸入地壳的望远镜”。

2.科学钻探的主要领域有哪些科学钻探是为地学研究的目的而实施的钻探,它是通过钻孔获取岩心、岩屑、岩层中的流体(气体和液体)以及进行地球物理测井和在钻孔中安放仪器进行长期观测,来获取地下岩层中的各种地学信息,进行地学研究。

只要是满足以上条件的钻探活动皆可称之为科学钻探,而不论其钻探的区域、钻孔的深浅和钻孔直径的大小。

按照区域划分,可分为大洋科学钻探、大陆科学钻探、湖泊钻探、冰心钻探和外空钻探。

科学钻孔的深度可浅至数毫米(美国火星钻探),深至数千米、甚至上万米,世界上最深的科学钻孔(同时也是世界上的最深钻孔)是深度为12262米的科拉超深钻(俄罗斯)。

目前大陆科学钻探已在全球形成宏伟的整合计划,正在实施的国际大陆科学钻探项目有20余项,主要研究领域包括板块构造、火山与地震活动、全球环境与气候变化、陨石撞击与灾变事件、地热与流体系统和大陆与地幔动力学等,并与国际大洋科学钻探联手,意味着一个探测地球的新时代的来临。

3.海洋科学钻探发展的历程1961年——1966年美国的“莫霍面计划”;1966年6月——1983年11月深海钻探计划(DSDP);1985年——2003年大洋钻探计划(ODP);2003年10月——2013年综合大洋钻探计划(IODP)。

各钻探计划所取得的主要科学成果:“莫霍面计划”第一次深海钻探成功,证明洋底地壳第二层由玄武岩组成;DSDP计划完成了近百卷的DSDP初期报告,证实了大陆漂移和海底扩张学说,建立了板块学说,催生了古海洋学这一新学科;ODP计划揭示了洋壳结构和海底高原的形成,证明了气候演变的轨道周期和地球环境的突变事件,分析了汇聚大陆边缘深部流体作用,发现了海底深部生物圈和天然气水合物;IODP正在为揭示地震机理,理解极端气候和快速气候变化过程做进一步的研究。

地球科学领域中的新技术探索地球科学领域在不断地发展和变化中,新技术的不断涌现也推动着该领域的发展。

今天我们将探讨地球科学领域中的一些新技术。

一、勘探技术勘探技术是地球科学领域中最主要的技术之一。

从地球表面到地下深处,勘探技术可以帮助我们探索地球各个角落。

传统的勘探技术包括钻孔、地震、电磁探测、重力测量和磁力测量等。

但这些技术在运用中也存在一些问题,例如,勘探成本高、数据解释难度大、环境污染等。

同时,这些技术的精度也因地区、地质差异而存在一定程度的误差。

近年来,随着科技的不断进步,勘探技术在不断发展和创新。

目前,新技术的研发不断涌现,如石油勘探中的三维地震、地电、重磁、电磁等,这些技术的应用可以提高勘探效率和精度,同时减少对环境的污染。

二、海洋探测技术海洋中的地球表面占比约71%,但传统的海洋探测技术由于受地球自转和大气层回波的影响,导致数据解释精度难以达到理想水平。

此外,水下障碍物的存在也使得探测难度很大。

现在,随着新技术的出现,例如声纳探测、声呐探测等,海洋地质的勘探难度得到了一定的降低。

同时,潜水器、浮标等海洋科研装备的应用,也大大提高了海洋探测技术的精度。

三、遥感技术遥感技术作为一种无人操作的环境感知技术,可以获得地球各个地方的数据,从而提供大量的地球科学信息。

遥感技术的应用正逐渐走向广泛化和普及化,成为地球科学领域中的一种新技术。

在地球科学领域中,遥感技术能够在雨林、沙漠、冰川等不易到达的区域中帮助科学家们收集数据。

此外,遥感技术的应用还可以在自然灾害预防中起到一定的作用,例如,在地震、洪涝等天灾中,遥感技术可以为救援工作提供有效的信息,提高救援效率和减少损失。

四、数据可视化技术科学研究中对于大量数据的处理、分析和展示,通常需要用到数据可视化技术。

地球科学领域中,这些数据往往来源于遥感、地质调查、探测等各种技术,而且数据量巨大。

为此,科学家们通过可视化技术将混乱的数据转化成多维图像、动态图像、振动图像等等,让人们可以轻松理解和分析数据,进而研究更复杂的地质现象。

探索海世界文、图/徐小龙亿万年以来,深海大洋永不疲倦地潮起潮落,我们人类仿佛只是生活在它所环绕的岛屿之上。

人类对海洋的探索虽不曾停歇,但相比陆地,海洋中仍有很多未知等待着我们去发现。

今天就让我们一起细数我国海洋强国道路上,那些值得记住的里程碑吧。

远洋科学考察从这里启航1976年3月30日,我国万吨远洋科考船“向阳红05”号和“向阳红11”号开始首次远洋科考,历时50多天。

两艘船从广州起航,穿越赤道,横跨东西半球,航程约13 800海里,抵达南太平洋指定海域,开展水文、气象、化学、重力、地质等一系列综合科考,并获得重要数据,为我国第一次远程运载火箭的成功试射,提供了重要保障。

第一次采集到深海宝藏我国的“向阳红”编队科考船在1977年和1978年还分别开展了两次远洋科考。

1978年4月22日,“向阳红05”号科考船在太平洋海区开展综合科考过程中,从4 784米水深的地质取样中获取到多金属结核。

这种多金属结核又被称为锰结核。

刚从海底打捞上来时,它们的外面裹着深海淤泥一样的沉积物,像是从深海挖出了一筐土豆一样,它们黑色的表面有的光滑,有的粗糙,内部含有锰、铁、镍、钴、铜等几十种元素,是不可多得的矿物资源。

11次大规模海洋多金属结核考察1983年至1993年的十年间,我国先后组织了11次大规模的海洋多金属结核考察,由“向阳红16”号和“海洋四号”科考船执行,考察范围共达200万平方千米,获取了大量样品和珍贵数据,并在太平洋圈出了30.1万平方千米的远景矿区。

大洋科考实施机构正式成立1990年4月9日,中国大洋矿产资源研究开发协会(简称“中国大洋协会”)正式成立,负责组织实施大洋科考。

1991年3月5日,经联合国批准,中国大洋协会在国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会登记注册为“国际海底开发先驱者”,标志着我国跨入世界大洋科学研究的高科技领域。

转眼十年过去,2001年5月,中国大洋协会与国际海底管理局签订了《勘探合同》,正式成为国际海底资源勘探承包者。

人类对地球的的钻探历程与成果人类对地球的钻探历程与成果引言:地球是我们人类赖以生存的家园,为了更好地了解地球内部结构、地质变化和资源分布等信息,人类进行了长期的钻探探索。

本文将详细介绍人类对地球的钻探历程与取得的成果。

第一部分:早期钻探的探索人类对地球的钻探探索可以追溯到19世纪末,当时的技术条件非常有限。

最早的钻探方式是通过手工或动物力量将钻头钻入地下,获取地下水和矿产资源。

这种钻探方式虽然简陋,但为后来的钻探工作积累了宝贵经验。

第二部分:钻探技术的进步随着科学技术的不断进步,人类对地球的钻探技术也得到了极大的发展。

20世纪初,人们开始使用机械钻探设备,通过旋转钻头来钻取地下岩石样本。

这种方法大大提高了钻探的效率和深度,为地球科学研究提供了重要的数据。

在20世纪中叶,人类发明了岩心钻探技术,即通过钻探设备将岩石样本完整地带回地面。

这种技术的出现,使得地球科学家们能够更加准确地研究地球内部的构造和岩石特性。

岩心钻探取得的岩石样本,经过分析和实验,揭示了地球的各种地质过程和地球历史的重要信息。

第三部分:深海钻探的突破除了陆地钻探,人类还开展了大规模的深海钻探项目。

20世纪60年代,国际科学界合作组织了“大洋钻探计划”,通过钻取海底沉积物和地壳岩石样本,揭示了海洋地质、古气候变化等方面的重要信息。

此后,深海钻探技术不断完善,钻探深度也逐渐加深,使得人类对地球深部的认识更加全面。

第四部分:地球内部结构的揭示地球的内部结构一直是地球科学的重要研究领域。

通过地震波传播的观测和地球深部钻探取得的岩石样本,科学家们逐渐揭示了地球的内部结构。

地球由内核、外核、下地幔、上地幔和地壳等不同层次组成,每一层都有着不同的物质组成和性质。

第五部分:资源勘探与开发地球的钻探不仅有助于研究地球的内部结构,还对资源勘探与开发起着重要的作用。

地球深部的矿产资源、石油和天然气等都需要通过钻探技术进行勘探和开采。

钻探技术的不断创新,使得人类能够更加高效地寻找和开发地下的资源,为经济社会发展提供了重要支撑。

收稿日期:2004-10-08;改回日期:2004-10-28;责任编辑:楼亚儿。

基金项目:国家自然科学基金项目(40173007,40234052);教育部重点科研项目(重点03032)。

作者简介:陈岳龙,男,教授,博士生导师,1962年出生,地球化学专业,从事同位素地质年代学、地球化学与环境地球化学的研究工作。

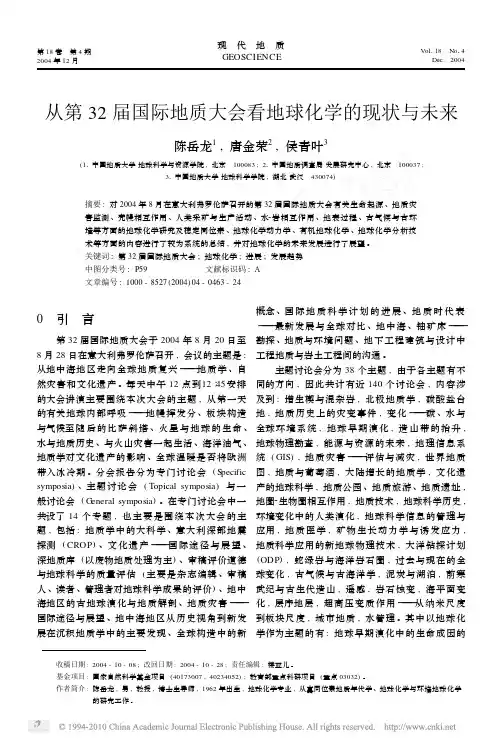

从第32届国际地质大会看地球化学的现状与未来陈岳龙1,唐金荣2,侯青叶3(11中国地质大学地球科学与资源学院,北京 100083;21中国地质调查局发展研究中心,北京 100037;31中国地质大学地球科学学院,湖北武汉 430074)摘要:对2004年8月在意大利弗罗伦萨召开的第32届国际地质大会有关生命起源、地质灾害监测、壳幔相互作用、人类采矿与生产活动、水2岩相互作用、地表过程、古气候与古环境等方面的地球化学研究及稳定同位素、地球化学动力学、有机地球化学、地球化学分析技术等方面的内容进行了较为系统的总结,并对地球化学的未来发展进行了展望。

关键词:第32届国际地质大会;地球化学;进展;发展趋势中图分类号:P59 文献标识码:A文章编号:1000-8527(2004)04-0463-240 引 言第32届国际地质大会于2004年8月20日至8月28日在意大利弗罗伦萨召开,会议的主题是:从地中海地区走向全球地质复兴———地质学、自然灾害和文化遗产。

每天中午12点到12∶45安排的大会讲演主要围绕本次大会的主题,从第一天的有关地球内部呼吸———地幔挥发分、板块构造与气候至随后的比萨斜塔、火星与地球的生命、水与地质历史、与火山灾害一起生活、海洋油气、地质学对文化遗产的影响、全球温暖是否将欧洲带入冰冷期。

分会报告分为专门讨论会(S pecific symposia )、主题讨论会(Topical symposia )与一般讨论会(G eneral symposia )。

在专门讨论会中一共设了14个专题,也主要是围绕本次大会的主题,包括:地质学中的大科学、意大利深部地震探测(CROP )、文化遗产———国际途径与展望、深地质库(以废物地质处理为主)、审稿评价道德与地球科学的质量评估(主要是杂志编辑、审稿人、读者、管理者对地球科学成果的评价)、地中海地区的古地球演化与地质解剖、地质灾害———国际途径与展望、地中海地区从历史视角到新发展在沉积地质学中的主要发现、全球构造中的新概念、国际地质科学计划的进展、地质时代表———最新发展与全球对比、地中海、铀矿床———勘探、地质与环境问题、地下工程建筑与设计中工程地质与岩土工程间的沟通。

中国大陆科学钻探工程——深入地下5000米的“望远镜”工程总投资:1.76亿元工程期限:2001年——2007年超深钻井的工人上天、入地、下海是人类向自然界挑战的三大壮举。

被称为伸入地球内部“望远镜”的大陆科学钻探是带动21世纪地球科学和相关工程技术发展的大科学工程,同时也是解决人类社会所面临的资源、灾害和环境等问题的重要基础研究课题之一,具有划时代的意义。

人类在赖以生存的地球上已经历了无数个春秋。

长期以来,人们就试图通过各种方法对地球进行探测,但是,由于坚硬地壳岩石的阻隔,迄今为止,人类对地球内部仍然所知甚少。

随着航天技术的发展,人类开辟了通往宇宙星际的大门,一个与之相呼应的“入地”计划应运而生,这就是直接观测地球陆壳的“大陆科学钻探”。

作为“深入地球内部的望远镜”,大陆科学深钻是当代地球科学具有划时代意义的大型科学工程,也是解决当前人类面临的资源、灾害、环境三大问题的重要途径之一。

亚洲第一井——CCSD-1号科钻工程井架主体。

中国大陆科学钻探工程1997年6月,经国家科技领导小组批准,中国大陆科学钻探工程被列为“九五”国家重大科学工程项目。

1999年9月27日,国家计委批准了“中国大陆科学钻探工程”项目建议书。

项目由国土资源部负责组织,具体实施任务由中国地质调查局所属中国大陆科学钻探工程中心承担。

项目总投资1.76亿元,其中国家安排投资1.3亿元。

项目选址江苏省东海县。

2007年12月17日通过国家发展改革委员会和国土资源部组织的国家验收。

中国大陆科学钻探工程CCSD—l井通过卫星确定井口坐标后,于2001年4月18日在江苏省东海县安峰镇毛北村北侧破土动工。

该井是目前世界第三、亚洲第一深井,井深达到5158米,孔径256毫米,投资额1.5亿元,钻探工程将历时5年。

入地难于上天在人类的卫星已经飞出太阳系的时候,人类的钻头却只能钻到地球12公里的深处。

这便是“上天有路,入地无门”的现实。

为了揭开地球内部的奥秘,科学家们要给地球深深地钻上几个窟窿。

我国首艘大洋钻探船“梦想”号试航成功作者:来源:《作文周刊·高一版》2024年第04期2023年12月18日,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船正式命名为“梦想”号,并在广州南沙下水试航,这标志着我国深海探测能力建设和装备现代化建设迈出关键一步。

“梦想”号续航力1.5万海里,具备全球海域无限航区作业能力和海域1.1万米的钻探能力,是由广州海洋地质调查局建设、中国船舶集团设计建造。

莫霍面在大洋之下约6-7公里,其下的地幔是地球最大的“化学储库”,充满未解之谜。

“梦想”号所具备的海域1.1万米的钻探能力,可达马里亚纳海沟的深处,有望助力科学家实现“打穿莫霍面,进入上地幔”的梦想,为地球科学研究打开“宝藏之门”。

“梦想”号承载着中华儿女建设海洋强国的梦想,承载着人类开发地球深部资源的梦想。

其预计2024年全面建成,之后将为大洋能源资源勘查开采提供重要装备保障,成为保障国家能源安全的“国之重器”、支撑海洋强国建设的“核心利器”。

(摘編自《中国科学报》2023年12月28日)◆素材解读1.创造梦想,成就梦想。

一个个“大国重器”横空出世,将世人千年心驰神往的神话逐渐变为现实。

如今“梦想”号承载着深海探索之梦而来,为中华民族建设海洋强国的理想开辟一条通途。

面向星辰大海的征途永无止境,一代代科技工作者坚定信念,接续奋斗,让中华民族以自信自强的姿态屹立于世界民族之林。

2.久久为功,成就显著。

作为继美国和日本之后第3个有能力研制出大洋钻探船的国家,中国在该领域久久为功、成就显著。

“梦想”号更年轻、更先进,所拥有的科研能力远远超过美日两国的大洋钻探船。

“梦想”号一旦成功钻穿地壳,不仅标志着人类首次进入上地幔,也将带领地球科学研究走向更前沿。

◆适用话题科技创新国家实力海洋强国能源安全【程建军/供稿】。

科学大洋钻探回顾与展望3刘志飞① 拓守廷②①教授,②博士生,中国综合大洋钻探计划办公室,同济大学海洋地质国家重点实验室,上海2000923国家高技术研究发展计划(863计划)“大洋钻探技术预研究”资助(批准号:2004AA615030)关键词 深海钻探计划 大洋钻探计划 综合大洋钻探计划 地球系统科学 本文回顾了科学大洋钻探40多年的发展历程,综述了大洋钻探计划的重要科学成就,展示了新世纪IOD P大洋钻探将使用多个钻探平台,采用新的以地质作用为导向的研究方法,着重研究三个大的科学课题:深部生物圈与洋底下的海洋;环境变化,过程和结果;固体地球循环和地球动力学。

地球正在“变小”,人类要改善与她的关系。

IOD P将为我们提供可能的信息。

1发展历程大洋钻探在当今地球科学研究和教育中成为一项基本能力,并用于涵盖从地球气候变化到大陆运动过程的调查。

钻探是从被大洋覆盖的70%的地球表面获取沉积物和岩石的主要工具,也是从海底以下数米深处采集样品的唯一手段。

今天的大洋钻探计划是建立在40多年科学大洋钻探和研究的深厚基础之上。

故事起源于“莫霍计划”(Mohole)提出的一项钻穿大洋地壳的梦想。

1957年3月,在美国科学基金会(NS F)地学部召开的一次研究项目评审会上,海洋学家芒克认为,这些项目中没有一个能导致地球科学的重大突破,应当有一项研究计划能真正解决地球科学的根本问题,他提议打一口超深钻井,穿透地壳的底面———莫霍面。

当时在座的有后来的海底扩张说创始人赫斯教授,他正为地球科学家在申请基金时提不出气魄宏大的项目深感烦恼,而此前物理学家已获得了亿万基金建造了大型加速器。

芒克的一席话使赫斯深受启发,他开始为钻穿地壳的“莫霍计划”奔走游说[1]。

由于大洋底的地壳最薄,从洋底穿透地壳、钻进地幔看来要容易一些。

1961年,美国启动“莫霍计划”,派出“卡斯1号”钻探船在东太平洋钻了五口深海钻井。

钻杆穿过了3558m深的海水,然后从洋底往下钻,最大井深183m。

向地心进军——探索地球深部奥秘的科学钻探曾几何时,“上九天揽月,下五洋捉鳖”一直是人类自古以来的梦想。

如今,人类的航天探测器已在太空留下足迹,深潜器也一次次突破洋底极限深度。

然而,比起“上天下海”,人类的“入地”之旅却由于地壳岩石阻隔而困难重重。

地球深处到底什么样?一直吸引着科学家们孜孜不倦地探索。

一、伸向地球内部的“望远镜”若想对地球内部结构和物质成分进行探测,最直接、最有效和最可靠的方法是向地球纵深打一口科学钻探井,将人类的“视距”向地球内部延伸数千米甚至上万米,进而一探究竟。

通过科学钻探,在地质学方面,可以研究球深部构造及演化、地球深部流体及其作用,校验地球物理探测结果;在资源能源开发利用方面,可以研究成矿理论、油气成因,调查和开发深部热能;在环境科学方面,可以研究地震成因、火山喷发机理、地质灾害预警、地球气候演变、生命演化历史。

因此,科学钻探被形象地誉为了解地球内部信息的“望远镜”。

科学钻探始于20世纪60年代,分为大洋钻探和大陆钻探,已有许多国家在洋底和大陆打了近百口深浅不一的科学钻孔。

根据钻孔的深度,分为浅钻(小于2000米),中深钻(2000~5000米),深钻(5000~8000米)和超深钻(大于8000米)四级。

二、大洋钻探美国是世界上第一个提出并实施大洋钻探计划的国家。

1968年8月,“挑战者”号深海钻探船驶入墨西哥湾,开始展开地学革命“大陆漂移学说”的最重要验证环节—深海钻探计划(DSDP,1968~1983年)。

在DSDP实施的15年间,“挑战者号”完成了96个钻探航次,总里程超过60×104公里,在624个钻位上,钻探了1092个深海钻孔,采集深海岩心总长超过97公里,采集范围覆盖了除北冰洋之外的全球各大洋,所收集大量的钻孔数据完美地验证了南大西洋海底扩张理论和板块构造学说,并创立了古海洋学,为地球科学带来了一场革命。

1985年,随着新一代钻探船“决心号”的建成,DSDP的继任者—大洋钻探计划(ODP,1985~2003年)正式开始运作。